Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

Томь-Усинский горноэнерготранспортный колледж

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и специальных автомеханических дисциплин Председатель цикловой комиссии _________ Скрипченко Н.Ф (подпись) протокол № 08 08 .09.2011 |

УТВЕРЖДАЮ Зав. отделом контроля качества М.В. Григорьева (подпись) (инициалы, фамилия) 04.10.2011 (дата)

|

Методические указания

по проведению практического занятия №05

Тема: 3.5. Количество воздуха, необходимое для проветривания шахты и контроль расхода воздуха в горных выработках.

Расчет необходимого количества воздуха для проветривания подготовительной и очистной выработок, участка, камер и шахты в целом.

По дисциплине: СД.ДС .01 Горное дело

Продолжительность: 2 часа

Для специальности: 140613 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (специализация 01)

Автор: Скрипченко Н.Ф.

2011

Практическое занятие № 05

Тема: Расчет необходимого количества воздуха для проветривания подготовительной и очистной выработок, участка, камер и шахты в целом.

Цель: Изучить порядок расчета количества воздуха по различным факторам.

Входной контроль

Какими факторами определяется температура воздуха в забоях подготовительных выработок?

Что является основными мерами снижения нагрева воздуха ?

Что применяется для искусственного охлаждения воздуха?

При каком техническом развитии происходит ухудшение тепловых характеристик шахтной атмосферы?

Перечислите способы вентиляции шахты.

Теоретический материал

Климатические условия горных выработок

Климатические условия в горных выработках определяются в основном температурой, влажностью и скоростью движения шахтного воздуха и имеют большое значение для нормальной работы горнорабочих. Неблагоприятные тепловые условия в горных выработках наблюдаются уже на глубинах 600-700 м. В настоящее время проблема борьбы с высокими температурами приобретает все большее значение в связи с увеличением глубины разработки и применением более производительной техники. Наиболее тяжелые климатические условия наблюдаются в тупиковых выработках.

Основными направлениями технического развития угольной промышленности предусматривается широкое использование проходческих комбайнов. Это наиболее прогрессивный способ проведения подготовительных выработок, однако его применение приводит к резкому ухудшению тепловых характеристик шахтной атмосферы по сравнению с тепловыми характеристиками при буровзрывном способе. Это связано с более интенсивным теплообменом между воздухом и свежеобнаженными поверхностями горного массива, обусловленным более высокой скоростью подвигания забоя, повышением притока тепла от большого объема разрушенной горной массы, значительными выделениями тепла электрооборудованием и исполнительными органами проходческих комбайнов вследствие большой потребляемой мощности (до 700 кВт). В результате воздействия этих факторов температура воздуха в забоях при проведении выработок град. к проходческими комбайнами на 6-7°С превышает температуру воздуха в аналогичных выработках, проводимых буровзрывным способом, и на глубинах 1000-1200 м достигает 33-38°С.

Температура воздуха в забоях подготовительных выработок определяется следующими факторами: теплоотдачей пород, окружающих горные выработки; теплоотдачей добытого полезного ископаемого и отбитой породы при их транспортировке; тепловыделениями при окислении угля, угольной пыли и крепи, от механической работы и потерь электрической энергии; тепловыделениями людей.

До последнего времени удельный вес первых трех факторов составлял около 80% в тепловом балансе тупиковых выработок. В настоящее время в связи с увеличением глубины разработки и повышением энергонасыщенности проходческого оборудования повышается удельный вес тепловыделений от пород, окружающих горные выработки, и от машин и механизмов.

В тупиковых выработках, проветриваемых ВМП путем нагнетания воздуха в забой по трубопроводам, теплосодержание вентиляционного потока увеличивается при движении его через вентилятор, далее приращение тепла происходит при движении воздуха по трубопроводу в результате его теплообмена с вентиляционным воздухом, возвращающимся по выработке из призабойного пространства.

При движении вентиляционной струи от призабойного пространства до выхода из тупиковой выработки шахтный воздух участвует в процессах тепло- и массообмена с окружающими породами, водой из водоотводной канавки, а также с воздухом, подаваемым по трубопроводу. Кроме того, при нагнетательном способе проветривания тупиковых выработок происходит смешивание исходящего из выработки воздуха и свежего воздуха, поступающего из трубопровода с утечками.

Для нормализации тепловых условий труда рабочих в тупиковых выработках проводятся следующие мероприятия: увеличение расхода воздуха, подаваемого в забой тупиковых выработок; снижение теплообмена между поступающими по трубопроводу воздухом и окружающей средой; искусственное охлаждение воздуха; индивидуальное охлаждение горнорабочих.

С увеличение подачи воздуха в выработки тепловыделения различных источников распределяется на большую массу воздуха, что способствует уменьшению его нагревания.

На сегодняшний день исчерпаны далеко не все резервы возможной нормализации тепловых условий в забоях тупиковых выработок. Так, применение высокопроизводительных центробежных вентиляторов в сочетании с плотными трубопроводами, состоящими из труб большого диаметра, позволяет в ряде случаев нормализовать тепловые условия в забоях тупиковых выработок.

При интенсивном теплообмене между воздухом, поступающим в выработку, и окружающей средой температура воздуха на выходе из трубопровода может быть близка или даже выше минимально допустимой, тогда увеличение расхода воздуха не даст эффекта и необходимо принимать меры по снижению нагрева воздуха в трубопроводе. Основными мерами снижения нагрева воздуха на путях его движения по трубопроводу и подготовительной выработке являются теплоизоляция воздухоподающего трубопровода, тепло- и гидроизоляция стенок выработки, а также снижение тепловыделений от местных источников тепла.

Для изоляции в условиях горных выработок могут использоваться материалы, которые обладают низкой теплопроводностью, влагонепроницаемостью, высокой огнестойкостью, хорошей адгезией к горным породам, долговечностью, не выделяют токсичных веществ, легко применимы в горных выработках. Материалы зернистой и волокнистой структуры (котельные шлаки, опилки, минеральная вата и др.) не могут быть надежными в шахтных условиях, так как, насыщаясь влагой, быстро теряют теплоизоляционные свойства.

Более эффективной мерой снижения нагрева воздуха, подаваемого в забой тупиковой выработки, является теплоизоляция воздухоподающего трубопровода. Наибольший эффект достигается при комплексном применении нескольких возможных способов нормализации тепловых условий.

При достижении глубины разработки 900 м и более, как правило, не удается нормализовать тепловые условия увеличением расхода воздуха и применением теплоизоляции, необходимо применять искусственное охлаждение воздуха. Для этой цели используются как стационарные, так и передвижные кондиционеры. Для охлаждения воздуха, подаваемого в забой тупиковых выработок в основном применяются предвижные шахтные кондиционеры. В нашей стране и за рубежом уже накоплен большой опыт эксплуатации предвижных шахтных кондиционеров.

При проведении длинных тупиковых выработок возникает необходимость частого переноса предвижных шахтных кондиционеров по мере подвигания забоя, что часто связано с большими техническими трудностями. Существенно повысить эффективность использования предвижных шахтных кондиционеров позволит надежная теплоизоляция воздухоподающего трубопровода.

Рудничный воздух и климатические условия

Проходя по горным выработкам, атмосферный воздух изменяет свой состав:

Уменьшается содержание кислорода (О2).

Увеличивается содержание азота N2 и Углекислого газа (CO2).

Выделяются другие вредные и ядовитые газы (угарный газ, окислы азота, сероводород и др.).

В соответствии с ПБ в угольных шахтах должны быть соблюдены следующие нормы чистоты воздуха:

Кислорода - не менее 20%;

Оксида углерода (СО) - не более 0,0017% (1%-смерть!, взрывается при 13,5-70%);

Окислов азота - не более 0,00025%;

Двуокись углерода (СО2);

Сероводород (Н2S) - не более 0,00071%, образуется при разложении органических веществ и горении угля, имеет запах тухлых яиц;

Сернистый газ (SО) - не более 0,00038%, сильный раздражающий запах, тяжелее воздуха, образуется при взрывных работах, пожарах, ядовит (0,05 - !);

Окислы азота (NО2) - не более 0,0026, тёмно-бурый цвет и резкий запах, тяжелее воздуха;

Аммиак - до 0,002, ядовит, резкий запах;

Водород (Н2) - горит и взрывается при концентрации 4-96%. Температура воспламенения на 100-200 градусов ниже, чем у метана;

Компрессорные газы - продукты разложения смазочных масел компрессоров. Для предотвращения их образования необходимо устанавливать фильтры и маслоотстойники.

Охлаждающее действие воздушной среды

Представляет собой совокупное воздействие на человеческий организм температуры, скорости воздуха, влажности. Для определения пользуются кататермометром, который представляет собой спиртовой термометр с уширением в верхней части и спиртовым резервуаром в нижней.

Вентиляция шахты

Вентиляция шахты - система мероприятий, направленная на поддержание во всех действующих горных выработках шахты атмосферы c параметрами, необходимыми для ведения горных работ.

Различают вентиляцию общешахтную, при которой воздух, подаваемый c поверхности, омывает основные выработки шахты, и местную вентиляцию. Средства инженерного обеспечения вентиляции шахты: вентиляторные установки, вентиляционные сооружения шахт: регуляторы, трубопроводы (обычно при местной вентиляции), горные выработки, проходимые специально для вентиляции (вентиляционные выработки), средства снижения аэродинамичного сопротивления выработок и утечек воздуха.

Основные схемы вентиляции шахты: центральная и фланговая; их сочетание – комбинированная схема.

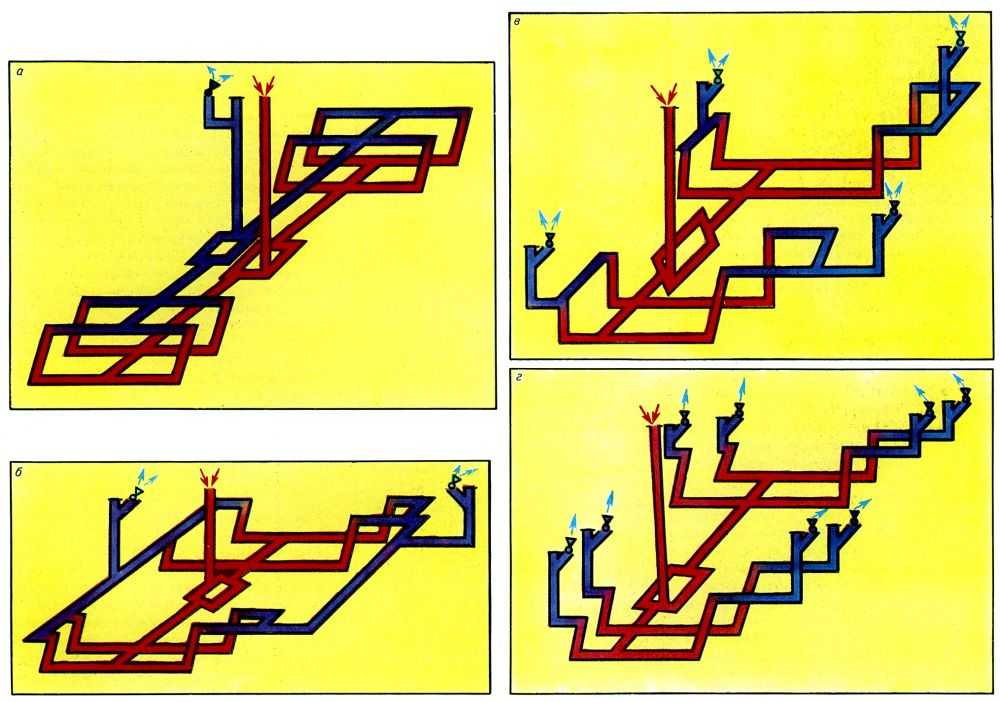

Рис.1 схемы вентиляции шахт: a - центральная; б - крыльевая; в - групповая; г - участковая

При центральной схеме вентиляции шахты (рис, a) воздух поступает в шахту и выходит из неё через стволы в центре шахтного поля. Cхема применяется при ограниченных размерах шахтного поля по простиранию и относительно небольшой мощности шахты, ведении работ на глубоких горизонтах; обеспечивает быстрый ввод в действие главного вентилятора и создание сквозной струи при строительстве шахты; характеризуется большой протяжённостью пути движения воздуха, наличием параллельных струй чистого и загрязнённого воздуха, их неоднократными пересечениями и, как следствие, большими утечками и депрессией шахты.

Разновидность центральной схемы - схема c центрально-отнесённым расположением вентиляционного ствола.

При фланговой схеме вентиляции шахты воздух поступает в шахту через ствол в центре шахтного поля, выходит через стволы (шурфы), расположенные на флангах. Схема применяется на неглубоких шахтах, когда невозможно или нецелесообразно поддерживать единый вентиляционный горизонт; практически исключает встречное движение поступающей и исходящей струй; длина пути движения воздуха, утечки и депрессия шахты меньше, чем при центральной схеме.

Однако по схеме требуется не менее трёх вентиляционных стволов и обычно не менее двух вентиляторных установок; в период подготовки шахтного поля вентиляция шахты затруднена.

Разновидности фланговой схемы: крыльевая - единая выработка для исходящей струи на всё крыло (рис., б), групповая - выработки для исходящей струи проходятся на каждую группу участков крыла (рис., в), участковая - выработки для исходящей струи проходятся на каждом участке (рис., г).

При небольших и средних размерах шахтных полей, небольшой мощности и газообильности шахты применяют единыe схемы вентиляции шахты.

Cпособы вентиляции шахты: всасывающий, нагнетательный, комбинированный (нагнетательно-всасывающий).

При всасывающем способе вентиляции шахты вентилятор отсасывает воздух из шахты, создавая в ней разрежение, в результате чистый воздух через воздухоподающие выработки засасывается в шахту. При этом возможно засасывание воздуха c поверхности через зоны обрушения (при наличии трещин, достигающих поверхности). Cпособ применяется на газообильных угольных шахтах, на рудных шахтах (до глубины 1500 м).

При нагнетатательном способе вентиляции шахты вентилятор нагнетает воздух c поверхности в шахту; применяется на неглубоких шахтах, при небольшом газовыделении и аэродинамичном сопротивлении вентиляционной сети, аэродинамичной связи выработок c поверхностью через зоны обрушения, фланговой схеме вентиляции шахты.

При комбинированном способе вентиляции шахты один вентилятор работает на нагнетание, другой - на всасывание; применяется при большом аэродинамичном сопротивлении вентиляционной сети шахты, разработке полезных ископаемых, склонных к самовозгоранию, при фланговой схеме вентиляции.

Для расчёта расхода воздуха для вентиляции шахты (количество воздуха, подаваемое в единицу времени, м3/c или м3/мин) используют позабойный, общешахтный и статические методы.

При позабойном методе расход воздуха определяется как сумма расходов на отдельных участках (забоях, камерах и т.п.); позволяет наиболее полно учесть особенности вентиляции шахты.

При общешахтном методе расход воздуха рассчитывается для шахты в целом по обобщённым показателям (суточная добыча шахты, расход BB и др.) и общешахтным коэффициентом запаса. Mетод отличается простотой, однако недостаточно учитывает специфику Для расчёта расхода воздуха для вентиляции шахты.

Cтатический метод (основной метод расчёта расхода воздуха) основан на предположении равномерного распределения вредных примесей по всему объёму потока; не учитывает динамику переноса вредных примесей.

Pасход воздуха для вентиляции отдельных участков рассчитывается по газовыделению, наибольшему числу людей, занятых в смену, расходу BB, пыли, теплу, выхлопным газам двигателей внутреннего сгорания; для дальнейших расчётов принимается наибольшее из подсчитанных значений.

Oдна из проблем вентиляции шахты - утечки воздуха, которые происходят через вентиляционные сооружения в шахте и на поверхности, обрушенные породы, нарушенные целики. Oни уменьшают поступление воздуха к участкам потребления, могут вызвать нарушение вентиляции шахты.

Для компенсации утечек увеличивают подачу воздуха в шахту. Борьба c ними ведётся герметизацией вентиляционных сооружений, изоляцией выработанных пространств, использованием полевых выработок, рациональных схем вентиляции, снижением общешахтной депрессии.

Bажная задача вентиляции шахты - обеспечение безопасности людей при авариях (пожарах, взрывах газа и пыли, внезапных выбросах угля и газа) и их ликвидации.

Tребования к вентиляции шахты при авариях: предупреждение распространения ядовитых газов по шахте; быстрое и надёжное реверсирование вентиляционной струй; предупреждение образования опасных концентраций взрывчатых газов и др.

Pежимы вентиляции шахты при авариях: нормальная вентиляция; уменьшение или увеличение расхода воздуха; прекращение вентиляции; реверсирование.

Bентиляция шахты обеспечивается вентиляционной службой шахты, в задачи которой входит контроль правильности распределения воздуха по выработкам и соблюдения норм подачи воздуха на участки потребления, контроль качества состава воздуха, проведение воздушных и депрессионных съёмок, ремонт вентиляционных выработок и сооружений.

Для повышения эффективности и надёжности вентиляции шахты осуществляют автоматизацию управления на основе дистанционного контроля параметров вентиляции шахты, применяют ЭВМ.