- •Проблема навыков и умений в обучении иностранному языку

- •Подходы к проблеме

- •Проблема навыков и умений в обучении иностранному языку

- •1. Речевые навыки как основа речевого умения (операционный уровень механизма речепорождения)

- •§1. Общая характеристика речевых навыков

- •Определение понятия «речевой навык»

- •§2. Виды навыков

- •2. Речевое умение и его характеристика (мотивационно-мыслительный уровень механизма речепорождения)

- •Определение понятия «речевое умение»

- •3. Стадиальность развития речевого умения

- •§1. Стадии формирования лексических навыков

- •§2. Стадии формирования грамматических навыков

- •§3. Стадии формирования произносительных навыков

- •§4. Стадии развития собственно умения

- •4. Основные параметры процесса обучения говорению

- •§1. Роль определенных действий для формирования речевых навыков

- •§2. Перенос навыков в процессе обучения говорению

- •Методические задачи

2. Речевое умение и его характеристика (мотивационно-мыслительный уровень механизма речепорождения)

В изучении любой психологической системы (а ею является и умение) самым важным является «выделение наиболее существенных элементов и выявление тex особенностей этих элементов, которые обусловливают синтез системы» (Пономарев Я.Д.). Мы рассматриваем эту задачу в отношении речевого умения как первостепенную методическую задачу, ибо только характеристика качеств умения позволяет правильно организовать процесс их развития.

1. Целенаправленность речевого умения

Активность живого всегда связана с направленностью на что-то, т.е. с целенаправленностью. Цель выражает потребность и интерес, проявляется в мышлении, связана с предвидением. Умению как процессу, как деятельности также присуща целенаправленность, которая и проявляется в речемышлении. Именно поэтому говорящий может влиять на поведение собеседника в желаемом направлении. Говорящий использует так называемые «прагматические правила».

В этом смысле можно сказать, что целенаправленность прежде всего определяет-стратегию говорения. Но поскольку говорение протекает в постоянно меняющихся условиях, то возникают всякий раз какие-то неожиданные промежуточные цели, т.е. меняется тактика говорения. Как известно, ни одна цель поведения не может быть сформулирована без афферентного синтеза (Анохин П.K.). К принятию решений подключается и мотивационная сфера сознания. Из этих двух сфер и слагается мотивационно-мыслительный уровень речевого умения как деятельности.

Уместно заметить, что и навыковые действия, конечно, характеризуются целенаправленностью. Но это - целенаправленность другого уровня, другого характера. другого масштаба. Соблюдение прагматических правил присуще только умению. Интересно, что и сознательность умения в корне отличается от «сознательности» навыка, ибо здесь - уровень актуального осознания (по A.A. Леонтьеву), а в навыке - уровень сознательного контроля.

Степень влияния на собеседника зависит от того, продукт какого у ровня способно «выдать» умение. Воздейственность говорения определяется его содержательностью, логичностью, эмоциональностью, выразительностью. Целенаправленность умения предполагает, что продукт говорения должен обладать указанными качествами.

Выбор (сознательный подбор) речевых средств, который присутствует в говорении. совершается в целях стилистических, с учетом того, где, кому, когда высказывается что-то, а не для «технической», грамматико-структурной стороны речевой деятельности.

Таким образом, целенаправленность умения обеспечивает функционирование его мыслительной сферы: постоянное соотнесение мотива и цели (основной и промежуточных), сигнала обратной связи (реплики собеседника), своего ответа, предполагаемого его результата, знаний о собеседнике, ситуации и контекста всей деятельности. Механизм этого соотнесения можно назвать механизмом дискурсивности.

Безусловно, определенный перенос этого механизма из родного языка имеет место, но практика показывает, что на материале иностранного языка его необходимо развивать специально. По-видимому, это объясняется тем, что все прочие механизмы умения и лежащие в его основе навыки не достигают нужного уровня: они не освобождают механизм дискурсивности полностью oт необходимости слежения за ними, затрудняя тем самым осуществление его «прямых обязанностей». Как указывалось выше, целенаправленность не только проявляется в мышлении, но и связана с предвидением, выражается в соотнесении своего речевого поступка с предполагаемым его результатом. Поэтому можно сказать, что целенаправленность основывается и на другом механизме - механизме упреждения. В этом механизме можно выделить два плана: упреждение результатов деятельности и упреждение структурного характера (программа, план).

Упреждение структурного характера выражается в так называемом сверхфразовом упреждении (Н.И. Жинкин). Благодаря этому становится возможным нормальное порождение речевого высказывания уровня выше фразы. Заметим, что упреждение в пределах синтагмы. если оно автоматизировано, мы относим к навыковому уровню. Если сверхфразовое упреждение складывается благодаря абстрагированию от конкретных речепроизведений и выделению определенных инвариантов сочетаемости фраз, то npoгнозирование результатов основано на накоплении, классификации и обобщении отдельных ситуаций и их исходов в какие-то типы, классы, которые генерализируются: любая новая ситуация подводится, под имеющийся тип и прогнозируется исход. Сказанное лишний раз подтверждает необходимость, во-первых, обучения на основе речевых ситуаций и. во-вторых. обучения высказываниям на уровне сверхфразовых единств.

2. Динамичность речевого умения

Под динамичностью умения мы понимаем одно из качеств процесса его функционирования, а не развития, Если организм встречается с новой ситуацией, требующей нового, не имевшегося до сих пор в опыте сочетания уже выработанных временных связей, то для совершения деятельности требуется, чтобы она была динамичной. По этому поводу Е.И. Бойко пишет: «...Нa основе прежних замыкательных связей экстренно образуется .множество самых тонких гибких динамических связей, лежащих в основе нашего понимания речи вообще и осуществления всех наших действий, управляемых словесными сигналами». Динамическая теория Е.И. Бойко объясняет физиологическую основу речевого умения и подтверждает возможность рассмотрения навыка и умения как самостоятельных феноменов: физиологической основой навыка остается динамический стереотип, умения - экстренное замыкание связей в зависимости от ситуации (задачи).

Экстренные динамические связи образуются в определенных условиях, а именно, в условиях «неподготовленности». Поэтому так много внимания уделяют методисты «неподготовленной речи», выделению ее аспектов: комбинационности ситуативно-контекстуальной неподготовленности, инициативности и экспромтности. Нам кажется, что включение последней вообще неправомерно, ибо так называемые хезитации связаны часто с неавтоматизируемыми компонентами говорения, как, например, выбор смыслов («что сказать») с логическими выводами (Носенко Э.Л.). Поскольку мы рассматриваем все не с позиций говорящего, а с позиции умения, то инициативность и экспромтность, видимо, следует объединить и назвать оперативностью, которая и дает возможность нахождения новых приемов решения. Однако динамичность умения это не только оперативность, но и «ситуативно-контекстуальная неподготовленность». Без нее оперативность не может быть приложимой к новой ситуации: умение не будет способно к переносу. Из всех качеств навыка, на которых базируется динамичность (готовность к включению, низкий уровень напряженности, скорость действия, устойчивость, гибкость, автоматичность), нужно выделить гибкость. В сущности «гибкость» и «динамичность» - качества одного ряда: и то, и другое суть основа способности к переносу. Но если гибкость есть способность к переносу, обеспечивающая включение и функционирование навыка в подобной, аналогичной ситуации, го динамичность обеспечивает перенос в новую ситуацию. Иначе говоря, это - гибкость большего диапазона и более высокого уровня.

«Готовность» слова к его использованию в речи зависит от определенных факторов. Узнать, как эти факторы влияют на выбор, науке еще предстоит. Думается, однако, что для более ясного понимания этого механизма следует в нем различать навыковый уровень и уровень умения:

вызов слова (в лексическом навыке) и модели (в грамматическом): участвует репродукция, функционирует уровень подсознания;

подбор слова или модели в зависимости, от их адекватности речевой стратегии и тактике говорящего; здесь функционирует уровень актуального осознавания. который возможен только при должном уровне сформированности вызова.

Подбор не может быть автоматизирован до той же степени, что и вызов. В динамичности действует не автоматичность (это навыковый уровень), а оперативность, о которой говорилось выше.

Наличие в умении качества динамичности и его особая роль в говорении обязывает развивать это качество специально в соответствующих условиях.

3. Продуктивность речевого умения

В психологической литературе говорение часто называют творческой деятельностью. Это происходит, вероятно, потому, что процесс творчества и процесс говорения имеют один очень важный общий механизм - механизм комбинирования. Но если творчество - это создание принципиально нового при наличии комбинирования, то говорение (как продукт) - это почти полностью комбинирование при незначительной доле принципиально нового. Речевая продукция основана на комбинировании репродуцируемых элементов, на их трансформации. Поэтому можно утверждать, что продуктивность речевого умения основана на трех механизмах: репродукции, трансформации (конструировании) и комбинировании.

Репродукция готовых «блоков» или так называемые «рекуррентные знаки» (Э.П. Шубин) занимают в говорении около 25%.

Репродукция весьма разнообразна. Это может быть: полная репродукция структуры и содержания (обычно слова, словосочетания, реже фразы) без изменений; частичная репродукция, т.е. передача содержания несколькими фразами, сохраненными без изменения; репродукция-трансформация - передача содержания в новых формах.

Все это может происходить: а) в той же, но воссозданной ситуации, б) в аналогичной ситуации, в) в новой ситуации.

Очевидно, что возможны различные варианты (уровни) репродукции. Поэтому целесообразнее говорить, что речевое умение, будучи основанным на репродуктивности по природе является продуктивным.

Методически важно заметить, что процесс репродуцирования может быть организован двояко: как контроль заученного, чет следует всячески избегать (здесь работает «память-припоминание») и как условие (одна из основ) говорения, что нужно широко использовать (здесь работает, по словам П.П. Блонского. «память-мышление»).

Продуктивность умения создается, главным образом, за счет механизма комбинирования - одного из основопологаюших механизмов речевого умения. Механизмы репродукции и выбора подчинены этому механизму. С другой стороны, репродукция и выбор совершенствуются именно в процессе комбинирования. Пo свидетельству Ю.А. Кудряшова, комбинирование приводит к росту информативности и инициативности высказывания, к более быстрой автоматизации лексического и грамматического материала, к ускорению темпа речи и т.д. Наличие механизма комбинирования и необходимость его развития доказывается опытом аудиолингвального метода. Как известно, его представители исходят из того, что накопление речевых навыков механически приводит к речевому умению. Но, как свидетельствуют признания американских методистов, в лучшем случае учащиеся либо репродуцируют фразы в подходящих обстоятельствах, либо варьируют их лексический состав.

Физиологической основой комбинирования является экстренное замыкание связей (Бойко Е.И.), психологической основой - ассоциирование. Очень образно выразился Э.П. Шубин, сказав, что «вся речь вертится на оси комбинируемости». Комбинирование может происходить на уровне: фразы, сверхфразового единства, текста всего изученного. К единицами комбинирования могут выступать: слова, синтагмы, фразы, сверхфразовые единства. Особое внимание хотелось бы обратить на синтагму. Поскольку именно она является тем речевым отрезком, в рамках которою, по выражению A.A. Леонтьева, происходит «автоматическая пробежка». В этом плане особую роль для организации речевого материала приобретают словосочетания.

Близко к комбинированию примыкает, но не совпадает с ним механизм трансформации, конструирования. Заметим, что мы понимаем конструирование не как «запасной выход» (П.Б. Гурвич), используемый при затруднениях в говорении. Там, где человек действует сообразно языковому правилу, там еще нет умения. На основе языкового правила могут совершаться первые попытки произвести отдельные действия, но никак не речевая деятельность в новых условиях.

В механизме конструирования можно различать: собственно конструирование и трансформационное конструирование, разграничиваемые только в плане теоретического анализа. Оба варианта осуществляются не на основе правил, а на основе аналогии с абстрактной моделью, которая хранится на физиологическом уровне, и на основе чувства языка. В сознании, конечно, могут всплывать какие-то знаки-подсказки, но это не сами правила, а их код, вовсе не общий для всех говорящих. Конструирование на уровне умения отличается от такового на уровне навыка. Главным отличием является небывалый доселе продукт: фраза, например, может быть сконструирована так, как это приемлемо по норме вообще, но в такой синтаксической форме, которая не встречалась ранее в индивидуальном речевом опыте говорящего.

Трансформационное комбинирование понимается нами не в духе трансформационной грамматики, от механического перенесения которой в практику преподавания предостерегал Н. Хомский. Методисты, однако, не вняли его словам, возведя механизм трансформации в ранг главного механизма речепроизводства. Причина неудач таких концепций кроется в том, что многие модели обладают специфической ситуативной и контекстуальной обусловленностью и не могут порождаться из других моделей. Трансформационные операции при говорении, конечно, имеют место, но они - другого плана: видоизменение произнесенной фразы (ее части) или появившейся в сознании говорящего, но отвергнутой на основании ее неадекватности какому-либо условию (стиль, состояние слушателя, тактические планы говорящего).

4. Интегрированность речевого умения

Б.Б. Коссов писал, что функциональные психические системы «не сводимы по своим свойствам к простой сумме составляющих их элементов». Речевое умение же - качественно новый уровень, процесс достижения которого проходит несколько ступеней. Если взглянуть на этот процесс с точки зрения закона о переходе количественных изменений в качественные, то можно заметить, что речевое умение развивается также скачкообразно. На определенном этапе обучения человек вдруг ощущает своеобразную раскованность, легкость в речепроизводстве. Это значит. что умение перешло на новый качественный уровень. Это явление можно назвать «феноменом раскованности».

Указанные переходы как раз и происходят на основе постоянного процесса интеграции. Функциональная система (а речевое умение является таковой), по словам И.K. Анохина есть во всех случаях функционирования организма «универсальная интегративная единица». Применительно к нашему случаю можно сказать, что интеграция происходит как внутри уровней (операционном и мотивационно-мыслительном), так и между ними. Интегрируются в речевом умении, во-первых, навыки разного вида (лексические, грамматические, произносительные), во-вторых, навыки разной степени автоматизированности.

Таким образом, под интегрированностью речевого умения следует понимать такое его качество, которое возникает на основе «спаянности» навыков между собой, их «активного синтеза» (Л.Г. Воронин и др.).

Чрезвычайно важно отметить связь умения с неавтоматизируемыми компонентами, тем, что Н.M. Амосов называет «моделями объектов внешней среды», «моделями собственного состояния» и т. п., или, если говорить языком психологии, психическими сферами человека как личности.

Признание этого качества умения приводит к методическому выводу первостепенной важности: обучение говорению и достижение необходимого уровня речевого умения немыслимо без подключения всех сфер личности учащегося. В обучении иноязычной речевой деятельности, по справедливому замечанию Г.В. Роговой, в большей степени, чем где-либо, требуется индивидуальный подход. Когда же при обучении игнорируется личность учащегося, то речевые действия отрываются от его реальных чувств, мыслей, интересов, мировоззрения, мотивов, жизненного опыта и т.п. и не превращаются в речевую деятельность, следовательно, язык не рассматривается им как средство общения.

5. Самостоятельность речевого умения

Это качество умения имеет два аспекта: психофизиологическую автономность и независимость от опор. Автономность означает, что в процессе функционирования зрелого речевого умения не имеет места обращение к родному языку. Безусловно, присутствие родного языка на начальной и даже средней ступени - явление объективное. Но узаконивать так называемую «переводную» стадию, по нашему мнению, не следует, ибо это неверно тактически: такая стадия ориентирует на переводное говорение, лeгализуя его; задача же заключается в том. чтобы с самого начала психологически ориентировать учащихся (подсознательно и сознательно) на изживание переводного говорения.

Любопытно взглянуть на этот вопрос с точки зрения функциональности. Б. Эггерт писал: «Каждая функция протекает (осуществляется) теми же путями и тем способом, благодаря которым учащийся ею овладел». Следовательно, путь к беспереводности лежит только через беспереводность. Достаточно сравнить процесс перевода как деятельности (Р.К. Миньяр-Белоручев) с процессом говорения, чтобы убедиться в различии их механизмов, а значит, и путей обучения.

Самостоятельность как независимость от непосредственно воспринимаемых опор-подсказок проявляется по отношению к смыслу высказывания, к содержанию высказывания, к речевым средствам. По справедливому мнению Г.Г. Городиловой, как речевое умение может рассматриваться то, что программируется и осознается самим говорящим. Следует лишь добавить, что самим говорящим подбираются и речевые средства.

С психологических позиций самостоятельность говорящего (хотя автор и не использует этого термина) нашла свое отражение в работе И.A. Зимней, которая правильно видит задачу в том, чтобы «помочь изучающему иностранный язык перейти от ситуации распределения внимания на программу и средства ее реализации к направленности внимания только на программу».

6. Иерархичность речевого умения

Иерархичность речевого умения можно рассматривать со стороны процесса, в котором различаются разные уровни (например, уровни построения движений у Н.A. Бернштейна и уровни осознанности у А.Н. Леонтьева и A.A. Леонтьева) и как «покоящееся свойство», т.е. как систему, состоящую из подсистем и элементов разной сложности и разного характера. Далее рассматривается второй случай.

Прежде всего иерархия речевого умения может быть представлена двумя основными уровнями: мотивационно-мыслительным (собственно умение) и операционным (навыковая основа). Правомерность их выделения подтверждается многими исследованиями. По мнению Б.Ф. Ломова, у психологических процессов есть операционный, информационный и мотивационный аспекты. Т.И. Тепеницына, анализируя мышление у больных шизофренией, приходит к выводу о наличии двух его сторон: операционно-процессуальной и личностно-мотивационной:. Особенно сложен второй уровень, что показывают исследования мотивационной сферы психически больных. А.П. Леонтьев выделяет в сознании, кроме сферы потребностей и мотивов, еще и сферу сознательной мысли; объединению этих двух сфер помогает понятие «смысл». Поэтому подходящим нам представляется термин «мотивационно-мыслительный уровень».

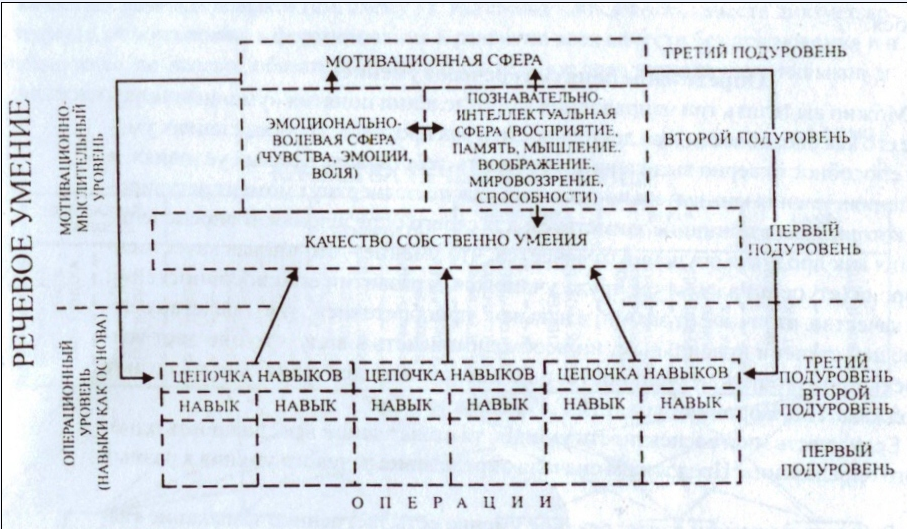

Представим иерархическую структуру речевого умения и деятельности на схеме 2.

Как видно, дальнейший системный анализ выделенных двух уровней умения позволяет вычленить в них определенные уровни. Операционный уровень в результате процесса становления умения все время совершенствуется, причем в двух планах: во-первых, повышается степень автоматизированности элементов, их устойчивость, во-вторых, элементы (навыки) укрупняются за счет сцепления с другими и при частом сочетании вырастают в «цепочки навыков». «Рост» происходит до определенного предела, в противном случае пришлось бы считать, что можно автоматизировать в говорении вес. Таким образом, мы получаем три подуровня: операций, навыков, цепочек навыков.

Гораздо сложнее выявить иерархию в мотивационно-мыслительном уровне.

Прежде всего, это, видимо, подуровень качеств собственно умения. Второй подуровень составляют психические сферы человека как личности: эмоционально-волевая и познавательно-интеллектуальная. Третьим подуровнем служит мотивационная сфера. Она является ведущей в деятельности вообще и поэтому ту же роль должна играть в обучении речевой деятельности. Но следует помнить, что мотивационная сфера, как лампочка от батареи, питается от других сфер (второго подуровня). Это означает, что «свет мотивационной сферы» зажжется и осветит все в умении (в речевой деятельности) только в том случае, если при организации обучения этой деятельности будут учтены все сферы личности учащегося.