- •Глава 2. Архитектурно-ландшафтные составляющие образа омска: история и современность

- •П.1.1. Омск: место крепости есть. Место городу есть5

- •П.1.2. Архитектурная среда Омска последней четверти XVIII – первой половины XIX вв.

- •П.1.3. Омск – столица Степного края (вторая половина XIX – конец XIX вв.)

- •П.1.4. Пришел транссиб на земли эти 79

- •П.1.5. Архитектурный облик советского Омска довоенный период (1917 – 1941 гг.).

- •П.1.6. Развитие архитектурно-планировочной среды города в военные и послевоенные годы (1941 – 1950-е)

- •П.1.7. Развитие архитектурной среды города 60-е – 90-е гг.

- •П.1.8. Архитектурная среда современного Омска

- •П. 2. Роль ландшафтной составляющей и малых архитектурных форм в формировании образа города

- •П. 2.1. Омск – город сад п.2.1.1. Сады и парки: философско-культурный смысл и история развития

- •П.2.1.2. Омск - город – сад: история городов-садов и озеленения г. Омска

- •П.2.2 Омск – город на слиянии рек. Мосты и набережные: роль в формировании облика города п.2.2.1. Мосты: философско-культурный смысл и история развития

- •П.2.2.2. Мосты и набережные Омска: история и роль в формировании облика города

П.1.3. Омск – столица Степного края (вторая половина XIX – конец XIX вв.)

В 1851 г. новым генерал-губернатором становится Г.Х. Гасфорд, сделавший много для благоустройства и улучшения облика города. В частности, по его инициативе были произведены массовые посадки деревьев, появились новые аллеи, была высажена известная всем омичам Любина роща, для освещения города на эспланаде крепости установили сто фонарей. При нем город обогатился такими интересными зданиями, как здание Общественного собрания (1859, Ленина, 25 – не сохранилось)54, здание офицерского собрания (1859-1861, ул. Партизанская,12)55, здание тюремного замка по Тобольскому тракту (1859) и др.

При Г.Х. Гасфорде было начато строительство одного из самых примечательных гражданских зданий Омска тех лет - Генерал-губернаторского дома (дворца) (1859 – 1862 – по проекту Ф.Ф. Вагнера и под руководством инженера К.Е. Лазарева), место для которого было определено еще по плану В.И. Гесте. Перед дворцом и позади него были разбиты два сада.

|

Генерал-губернаторский дворец (в настоящее время в здании размещается один из корпусов Омского областного музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля)56 |

Дворец был построен по образцу русских городских усадеб в стиле русского зрелого классицизма. В комплекс дворца входили одноэтажные надворные постройки, конюшни, жилые помещения для прислуги и служебные помещения. Центральная часть здания акцентирована поэтажным ордером, углы замкнуты рустованными лопатками, здание имеет бельведер с полуциркульными окнами.

Последним генерал-губернатором занимавшим этот дворец был Н.А. Сухомлинов. В марте 1917 г. в здании разместился Совет рабочих и солдатских депутатов и Коалиционный комитет, представлявший Временное правительство в Омске. Дворец стал называться Домом республики. После мятежа белочехов в июне 1918 г., когда в здании расположился эссеро-меньшевистский комиссариат, Дом республики был переименован в Дом свободы. Вскоре комиссариат сменился Временным Сибирским правительством, а еще позднее – правительством адмирала А.В. Колчака. Когда в ноябре 1919 г. в город вошли полки Красной армии, командующий М.Н. Тухаческий поместил свой штаб именно в этом здании57. В апреле 1923 г. здание было передано Западно-сибирскому краевому музею и с этого времени не меняло своей функциональной направленности. В настоящее время в здании расположен один из корпусов художественного музея им. М.А. Врубеля.

В 1880-е гг. напротив генерал-губернаторского дворца (Ленина, 22) купец Зайцев строит здание на первом этаже которого разместилось Русское музыкальное общество (омский филиал) и музыкальные классы скрипача В. Графмана58. На втором этаже размещались номера гостиницы «Европа», при гостинице имелся концертный зал и ресторан59.

В 1854 г. создана область сибирских киргизов, преобразованная в 1868 г. в Акмолинскую область. Центр новой области было решено оставить в Омске, что породило странную ситуацию, когда область и областной центр назывались по-разному. Архитектурный облик города несомненно отражал его функциональное назначение как военно-административного центра крупной территории. В частности, особенностью Омска, в отличии от торговых Томска и Тюмени, было то, что подавляющее большинство представительных каменных зданий принадлежало казне.

И. Завалишин в работе «Описание Западной Сибири» писал об Омске 1850-х -1860-х гг. следующее: «Омск – прекрасный город – первый в Тобольской губернии по населению, постройке, местности, климату, порядку, благоустройству, образованности, удобствам жизни, лучший в целой Сибири во многих отношениях»60.

К середине 1860-х Омская крепость была упразднена, как утратившая всякое военное значение. В 1870 г. архитектор Э.И. Эзет разрабатывает новый генеральный план застройки города. Проект Э.И. Эзета предполагал активную застройку земель в центре города и на месте бывшей эспланады крепости. В результате этих мероприятий территория бывшей крепости превратилась в часть города, где, как и прежде, располагались военные и военно-административные учреждения, казармы, склады и квартиры военной администрации. Помимо этого здесь находились и немногочисленные обывательские дома. В 1874 г. в нагорной части эспланады создается центральная рыночная площадь. По мнению, А.М. Каримова, благодаря выпускнику Императорской Санкт-Петербургской академии художеств Э.И. Эзету, который был назначен главным городовым архитектором, а впоследствии избран городским головой (редкий случай в российской истории), в 70 – 80-х годах ХIХ в. город прирастает не только уникальными зданиями, но и крупными завершенными архитектурными ансамблями, которые удалось создать, так как вся полнота власти была сосредоточена у городского головы, воспитанного на высокой архитектурной и градостроительной культуре Санкт-Петербурга.

В начале 1860-х гг. по реке Иртышу открылось постоянное судоходство. Набережная Иртыша стала постепенно обрастать пристанями. Начинается и строительство гостиниц. В частности возникает доходный дом купца Терехова (Ленина, 20), в облике которого, по мнению специалистов «явны черты столичной архитектуры периода позднего классицизма»61. На первом этаже находился фирменный магазин табачной фабрики, в подвалах торговали бакалейно-гастрономическими товарами. Второй этаж занимало Общество взаимного кредита и Биржевой комитет, а с 1916 г. – книжный и писчебумажный магазин Е.В. Марковитина. В 1930-е гг. были надстроены два этажа. До конца 1960-х гг. это был жилой дом с рестораном «Иртыш»62. В настоящее время в здании также располагается ресторан и офисы различных коммерческих организаций.

Торцом к этому дому примыкает двухэтажное здание с арочными окнами второго этажа, возведенное в 1910-е гг. На втором этаже размещался банк, внизу – аптека. Слева от этого здания расположился двухэтажный дом генерала Ф.Л. Чернавина63. В его подвале (изначально это был уровень первого этажа) находился филиал кондитерской И.С. Зонова и оружейный магазин К.К. Березина. В 1919 г. его занял ресторан «Аполло». На первом этаже располагался магазин и мастерская золотых и серебряных вещей Я.А. Пантофеля. Сейчас в зданиях находятся офисы коммерческих фирм и магазины.

По проектам Э.И. Эзета были возведены: здания мужской и женской гимназий, спальные и учебные корпуса Сибирской военной гимназии (кадетского корпуса), здание центральной фельдшерской школы, дом благотворительного общества и др. Э.И. Эзет считается автором проектов значительного количества купеческих магазинов и усадеб активно строившихся в Омске в данный период. Так, например, исследователи предполагают что именно он выступил автором проекта усадьбы купцов Волковых64 (в настоящее время в здании располагается офис АТПП «Группа «ОША»), расположившейся на пересечении улиц Екатериненской (совр. Фрунзе), Тобольской (совр. Ордженикидзе) и Банной (совр. Косарева, ныне перегорожена). Двухэтажный кирпичный отштукатуренный дом занимал практически весь квартал, имел три лицевых фасада и считался одним из самых богатых для своего времени. Здание состоит в из трех объемов, представляющих в плане скобообразную форму с ризалитами65, выступающими в сторону двора. Восточный фасад выходил на улицу Тобольскую (совр. Ордженикидзе). Вертикальные лопатки66 делят здание на семь неравных частей. Три из них были выделены треугольным фронтоном, под каждым из них ранее существовало три входа (сейчас действует только крайний левый, остальные переделаны в окна). Фасад, выходящий на улицу Екатерининскую (совр. Фрунзе) имеет симметричное трехчастное деление, подчеркнутое вертикальными плоскими лопатками. Центральная часть фронтона была выделена треугольным полуфронтоном, в тимпане которого расположена ниша, где ранее располагалась эмблема Торгового дома Волковых67.

Здание мужской гимназии (угол улиц Тарской и Ленина – Тарская,2 и Ленина,4) возведено в 1876 г., в 1930-е был надстроен третий этаж. Сейчас в данном здании располагается институт развития образования Омской области. Женская гимназия изначально размещалась в доме надворного советника Поклевского-Козелл. Новое здание для женской гимназии (Ленина, 10) было заложено в 1879 г., а в 1882 г. – строительство было завершено. По мнению искусствоведов, в стилистическом отношении здание относится к стилю эклектики. В архитектурном оформлении классические элементы сочетаются с мотивами древнерусского зодчества68. Справа от гимназии в 1883 г. пстроен пансион для девочек, приезжающих из других городов. В 1905 г. здания гимназии и пансиона были объединены, а в 1906 г. была сделана деревянная пристройка – дом начальницы гимназии. После революции в здании гимназии находился агрономо-педагогический техникум. Во время Великой отечественной войны здание было занято под госпиталь. Позднее в здании работал кинотеатр «Хроника» и размещалась редакция журнала «Молодой Сибиряк», а на втором этаже отдел политпросвещения обкома КПСС. В настоящее время в здании размещаются офисы различных коммерческих фирм, магазины, просветительные организации и творческие союзы, среди которых омское отделение Союза художников России, Сибирский центр бизнес-образования, Омский учколлектор и др.

Здание фельдшерской школы (Тарская,4) было возведено в 1883 г. В начале XX века был пристроен козырек, утраченный в довоенный период. В 1980-е гг. появился новый козырек, не точно соответствовавший старому, в 1990-е появился козырек на колоннах по проекту Вахитова. Сейчас в данном здании размещается Прокуратура Омской области.

Крестовоздвиженская церковь – крупный православный храм города, не подвергшийся серьезным разрушениям в советский период. Никольский собор также не был полностью разрушен, однако, только на Крестовоздвиженской церкви сохранилась подлинная колокольня.

|

Крестовоздвиженская церковь. Фото начала XX в. Из фондов ГАОО69 |

Церковь была построена в 1865 – 1870 гг. Известно о существовании нескольких проектов здания храма. Реализация отличается ото всех в сторону упрощения. По одной из версий (Н.И. Лебедева), утверждается, что проект Крестовоздвиженской церкви был создан архитектором Ф.Ф. Вагнером в 1862 г., а Лазарев лишь внес некоторые коррективы, которые были осуществлены во время возведения храма под руководством Э.И. Эзета. По другой версии, (В.И. Кочедамов) автором проекта называют архитектора К. Лазарева. Поддерживая версию В.И. Кочедамова, омский реставратор, член омского отделения ВООПИК И.Л. Коновалов, поясняет, что авторство в чистом виде и Ф.Ф. Вагнера и Э.И. Эзета – сомнительно, потому как их стиль каждого из них своеобразен и вполне узнаваем, чего в данном случае не прослеживается, поэтому наиболее вероятно авторство К. Лазарева.

К концу XIX - началу XX в. от упраздненной крепости остались только каменные ворота (Тарские, Тобольские, Иртышские, Омские), и в некоторых местах заросшие травой и кустарником валы и высохшие рвы. Крепость, однако, оставалась центром военной и военно-административной жизни не только города, но и всего сибирского региона. На этой территории находились штаб Сибирского военного округа, гарнизонное собрание, Военно-окружной совет, Окружное артиллерийское управление, Военно-окружной суд, Военно-окружное санитарное управление, Военно-топографический отдел, типография окружного штаба, Управление главного начальника, комендант Омска, главная гауптвахта и другие учреждения.

Холерная эпидемия и наводнение 1892 г. актуализировала необходимость в упорядочении наименований улиц и нумерации домов. На плане 1898 г. все улицы уже имеют собственные названия (до этого бытовавшие в устной традиции). Топонимический анализ70 показывает, что в дореволюционном Омске чаще всего улицы назывались по следующим основаниям. Во-первых, по находящимся там объектам – Госпитальная, Семинарская и т.д.; во-вторых, по роду занятий жителей – Кузнечная, Мясницкая и т.д.; в-третьих, в честь именитых жителей города – Гасфортовская, Шпрингеровская, Казнаковская, Чернавинский проспект и др.; в-четвертых, по фамилиям жителей, чьи дома стояли на этой улице – Часовитинская и др., в-пятых, по условиям проживания – Тесная, Грязная и т.д.; в-шестых, по городам и трактам к которым выходили – Тарская, Тобольская, Курганская и др. Кроме того, следует отметить, что одни и те же улицы меняли свое название при переходе в другой форштадт. Так улица Семинарская (в Новослободском форштадте) становилась Лагерной (в Казачьем). Продолжением Главноуправленческой (в Кадышевском) являлась Мариинская (в Бутырском).

Омск конца XIX в. состоял из территории упраздненной крепости и 7 форштадтов71: Ильинского, Казачьего, Новослободского, Мокрого (Мокринского), Подгорного (к началу XX в. упраздненного), Кадышевского со Ржевской слободой, Бутырского (в начале XX в. соединившегося с Выползками). В начале XX в. добавились Новый, Южный, Луговской и Кривощекинский (по плану 1909 г.)72. Геометрически Бутырский и Кадышевский форштадты образуют радиально-дуговую систему полярных координат73: пучок расходящихся от крепости улиц-лучей (радиусов-векторов) и пересекающих их дуг от Иртыша к Оми, поделенных между форштадтами и удлиняющимися от центра к периферии. На левом берегу Оми господствует иная – прямоугольная система, образуемая улицами, параллельными и перпендикулярными Иртышу. Наиболее подробно форштадты Омска описаны в монографии Д.А. Алисова, посвященной социокультурному развитию Омска, Томска и Тобольска в дореволюционный период74.

Границей территории крепости были берега Оми и Иртыша и улицы Архиерейская и Колпаковская (современные – Красина и ПетраНекрасова)75. Территория к северо-западу от крепости (между крепостью и правым берегом р. Иртыша) называлась Кадышевским форштадтом. Основные улицы: Ржевская (Волочаевская) и Капцевича (Красный путь). Их пересекали Паромная (Ивана Алексеева), Губернаторская (Красногвардейская), Екатеринская (Фрунзе), Блохинская (Булатова), Воздвиженская (Рабиновича), Проломная (Яковлева), Баронская (Октябрьская), Сиротская (Кемеровская), Тюремная (5-й Армии), Иртышская (5-я Северная) и др.76.

Восточнее Кадышевского располагался Бутырский форштадт (к северу от новой крепости). Границей между ними была улица Тобольская (Орджоникидзе). Основные улицы Бутырского форштадта были сориентированы от эспланады крепости и р. Оми на север и северо-восток. Кроме Орджоникидзе, данный район вмещал в себя такие улицы, как Александровская (Интернациональная), Тарская, Бутырская (ул. Герцена), Банная (Косарева), Кладбищенская (ул. Чернышевского), Скорбященская (ул. Гусарова), Госпитальная. Северной границей форштадта была ул. Иртышская (5-я Северная). К началу XX в. появляется несколько новых кварталов: ул. Тюкалинская (6-я Северная), Ишимская (7-я Северная) и Школьная (8-я Северная).

На правом берегу реки Оми существовал Мокриинский форштадт. Он занимал низинное положение и часто подтапливался весенними разливами рек, вследствие чего и получил свое название. Здесь по преимуществу селилась беднота: мещане, отставные солдаты, мелкие чиновники. Форштадт Выползки располагался к северу от крепости между Бутырским и Мокрым. На северной окраине Выползок находились кладбища (русское и немецкое), а северо-восточнее, почти на самом берегу р. Оми, располагался кирпичный завод. Этот район был изначально застроен лачугами и хижинами, в которых жил бедный люд. В начале второй половины XIX в. кварталы Выползок соединились и вошли в состав Бутырского форштадта.

На правом берегу Оми рядом с крепостью на месте бывшей омской слободы расположился Подгорный форштадт (упразднен к началу XX в.).

На левом берегу Оми (точнее на мысу образованном левым берегом р. Оми и правым Иртыша) на месте Луговой слободы77 существовал Ильинский форштадт. Соответственно его границами были берега Оми и Иртыша и улицы Аптечная (часть К. Маркса) и Новая (Чкалова).

Ильинский форштадт был одним из самых красивых районов города. Вот его краткое описание, приводимое К. Носиловым в своих путевых заметках, «...подходим к пристани, отсюда неожиданно открывается прелестная панорама лучшей части города, невольно заставляющая залюбоваться: на высоких берегах реки, разрезавшей город на две части, виднеются ряды каменных и деревянных зданий, мост, красивой архитектуры храм, генерал-губернаторский дом»78.

|

Территория южнее Ильинского форштадта именовалась Казачьим форштадтом возникшим южнее первой крепости на берегу Иртыша. Казачий форштадт был одним из наиболее благоустроенных районов. Его улицы в 1887 г. освещали не менее 30 фонарей. Улицы форштадта получили названия, отражающие историю его возникновения и род деятельности большинства его жителей: Атаманская (Ленина), Артиллерийская (часть К. Маркса) и др. Кроме названных, в Казачий форштадт формировали такие улицы как Береговая (Иртышская набережная), Перевозная (Масленникова), Скаковая (Куйбышева), Лагерная (Маршала Жукова), Никольский проспект (Красных зорь) и др.

В середине XIX в. на южном берегу Оми возводятся первые жилые постройки Луговского форштадта. Здесь преимущественно селилась городская беднота. Это был один из наименее благоустроенных районов города. В начале XX в., судя по опубликованным планам города Омска, Луговской форштадт «слился» с Новослободским. Новослободский форштадт оформился в качестве отдельного района города в 30-е годы XIX в. восточнее Ильинского. Бурное развитие города в начале XX в. привело к тому, что улицы Новослободского форштадта ушли далеко на восток, достигнув и перешагнув Алтайскую улицу (5-я Линия). С севера форштадт ограничивала река Омь. Основные улицы Новослободского форштадта: Новая (Чкалова), Почтовая, Томская (позднее Лермонтова), Думская (10 лет Октября), Мясницкая (Звездова), Иркутская, Омская, Часовитинская (Пушкина), Семинарская (Маршала Жукова), Старомогильная (Учебная), Варламовская (Декабристов), Степная, Шкроевская (Куйбышева) и др.

Кроме форштадтов существовал ряд более мелких территориальных образований. Так на северо-западной окраине города (в районе современной остановки транспорта «Сибзавод») существовала Ржевская слобода, в районе Ремесленных и Восточных улиц – Нахаловка, на южной окраине города – Мариупольские землянки и др. В конце XIX в. наблюдается застой роста города. По мнению Н. Вагина, высказанного в 1890 г. «…Оживить его может лишь железная дорога, буде такую проведут через него». И действительно, трудно себе представить как бы сложилась судьба города если бы сюда не пролегла ветка Транссибирской магистрали.

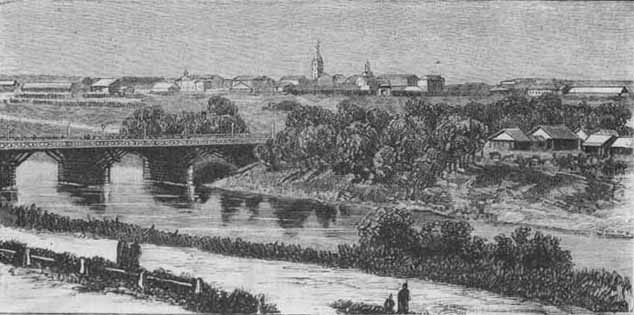

Омская

крепость. Гравюра 1870-х гг.

Омская

крепость. Гравюра 1870-х гг.