- •Глава 2. Архитектурно-ландшафтные составляющие образа омска: история и современность

- •П.1.1. Омск: место крепости есть. Место городу есть5

- •П.1.2. Архитектурная среда Омска последней четверти XVIII – первой половины XIX вв.

- •П.1.3. Омск – столица Степного края (вторая половина XIX – конец XIX вв.)

- •П.1.4. Пришел транссиб на земли эти 79

- •П.1.5. Архитектурный облик советского Омска довоенный период (1917 – 1941 гг.).

- •П.1.6. Развитие архитектурно-планировочной среды города в военные и послевоенные годы (1941 – 1950-е)

- •П.1.7. Развитие архитектурной среды города 60-е – 90-е гг.

- •П.1.8. Архитектурная среда современного Омска

- •П. 2. Роль ландшафтной составляющей и малых архитектурных форм в формировании образа города

- •П. 2.1. Омск – город сад п.2.1.1. Сады и парки: философско-культурный смысл и история развития

- •П.2.1.2. Омск - город – сад: история городов-садов и озеленения г. Омска

- •П.2.2 Омск – город на слиянии рек. Мосты и набережные: роль в формировании облика города п.2.2.1. Мосты: философско-культурный смысл и история развития

- •П.2.2.2. Мосты и набережные Омска: история и роль в формировании облика города

П.1.1. Омск: место крепости есть. Место городу есть5

Весной 1716 года И.Д. Бухгольцем на левом берегу реки Оми, недалеко от места ее впадения в Иртыш была заложена Омская крепость для защиты порубежных владений России на юге Западной Сибири и для дальнейшего освоения русскими верхнего Прииртышья.

Мысль о необходимости укрепления южной границы Сибирского региона возникала и ранее, однако, непосредственным поводом к основанию Омской крепости послужил неудачный, предпринятый в 1715 г. по приказу Петра I, поход подполковника Бухгольца в Среднюю Азию за золотым песком. Отряд Бухгольца поднялся на судах от Тобольска по Иртышу до Ямышевского озера, зазимовал во временной крепости, был осажден многочисленным отрядом джунгар, и потеряв много людей, весной отступил к устью Оми, где и была заложена первая Омская крепость на левом берегу реки Оми.

Существуют различные версии по поводу того, кто непосредственно руководил постройкой первой Омской крепости, и когда точно было завершено строительство. По одной из версий, (В.И. Кочедамов) только в 1717 г. из Тобольска был прислан чертеж «О строении Омской крепости за Омью рекою и дворов в линию» и строительством руководил майор Михаил Петрович Аксаков. По другой версии (Н.А. Миненко)6 непосредственно строительными работами по возведению первой Омской крепости руководил поручик артиллерии Каландер и строительство крепости было завершено в основном к осени 1716 г., а Аксаков только внес незначительные коррективы.

Представление о первой Омской крепости можно составить на основании ее планов, наиболее ранний из которых относится к 1722 г. Общая площадь крепости, заложенной по системе французского фортификатора Вобана, была около 40 га, из которых 6 га приходилось собственно на крепостной острог. В острог вели крепостные ворота: Спасские, Знаменские, Никольские7.

По свидетельству Г.Ф. Миллера, относящегося к 30-м - 40-м гг. XVIII в., для первой омской крепости «избрали место на южном (левом – Ю.Г.) берегу реки Оми, около 50 саженей от ее устья. Низкий земляной вал в фигуре правильного пятиугольника был обнесен палисадом…»8. Здесь необходимо некоторое уточнение. Острог – самая укрепленная часть крепости, был обнесен частоколом, чтобы бревна не гнили их обжигали, поэтому иногда такой частокол называли палью. Позднее на некоторое время очертания крепости принимают вид четырехугольника, а затем возвращаются к пятиугольнику, но уже неправильной формы.

Застройка первой крепости была хаотичной. В центре, на площади стояла деревянная церковь Сергия Радонежского с кладбищем при ней. Вокруг церкви располагались казенные постройки: канцелярия, гауптвахта, комендантский и офицерские дома. Далее располагались дома простых горожан – образовавшие слободы, или, как их называли на немецкий лад, – форштадты. Первой возникла Луговая слобода на левом берегу Оми. Впоследствии возникают еще Губина (на правом берегу Оми), Омская (к западу от Губиной) и Курганная (вдоль Иртыша) и др. Первые слободы имели прямоугольные кварталы согласно предписанию строить дома в одну линию.

Берега Оми уже в то время были соединены наплавным мостом. Население крепости в основном состояло из казаков, солдат, свободных переселенцев и ссыльных. Все постройки первой Омской крепости были деревянными и до настоящего времени не сохранились. Единственным градостроительным напоминанием о ней может служить косоугольное очертание квартала в границах улиц Пушкина – Думская, Лермонтова.

Построенная из сырого березового леса, к середине XVIII в. первая крепость перестает удовлетворять военным требованиям своего времени. И к началу 1760-х гг. встает вопрос о строительстве новой крепости на правом берегу Оми. Хотя вопрос о переносе крепости возникал значительно ранее. По мнению В.И. Кочедамова9, уже в 1721 году, когда правительствующий сенат дал указание военной коллегии ликвидировать все иртышские крепости, кроме Омской, а последнюю укрепить, чертеж перестройки Омской крепости был представлен Тобольским инженером де-Гранжем в 1722 г. Уже в этом проекте10 место для новой крепости было выбрано на правом берегу реки Оми в непосредственной близости Иртыша. На месте старой крепости предполагалось оставить только укрепление в виде небольшого четырехугольного форта.

В 1757 г. И.И. Крафта на посту командующего войсками сибирской линии сменяет К.Л. Фрауендорф, который решает основать в Омске свою резиденцию, хотя официальная ставка остается в Тобольске. И.И. Веймарн, сменивший К.Л. Фрауендорфа на этом посту, также предпочитает Омск Тобольску, К.Л. Фрауендорф остается в Омске на должности начальника Иртышской линии11. В 1762 г. в крепости производятся значительные строительные работы. Согласно «Домовой летописи» И. Андреева, строится тюремный острог, провиантские магазины, пристань, офицерские дома12.

Осенью 1763 г. И.И. Веймарна сменяет на должности генерал И.И. Шпрингер, считавший, что омская крепость - середина как Иртышской, так и новой линии, и потому именно Омск необходимо сделать основной ставкой. Старая крепость, по мнению И.И. Шпрингера, уже не удовлетворяла своему основному назначению. Кроме ветхости строений, он отметил еще и тот факт, что во время ледохода и ледостава, когда наплывной мост снимали, она была отрезана от тыла, чем существенно снижалась ее обороноспособность. Кроме того, неприятель мог воспользоваться высоким берегом для обстрела низлежащей крепости и особенно Луговой слободы.

Генерал И. Шпрингер привлек к проектированию новой крепости значительный по тому времени коллектив военных инженеров, среди которых были инженер-майор Л. Мальм, прапорщик Уксусников, инженер-прапорщик Зеленый и И.П. Андреев. По мнению В.И. Кочедамова, главным автором проекта был инженер Мальм. В окрестностях Омска не было строевого леса. В связи с этим крепость предполагалось строить из приготовленных из глины с соломой кирпичей. Кровли – крыть дерном13. В мае 1768 г. начались строительные работы.

К началу 1770-х крепостные укрепления второй омской крепости были в основном сооружены. Академик П.С. Паллас, участник большой экспедиции в Сибирь, писал о новой крепости: «…новая, весьма выгодное положение имеющая омская крепость укреплена весьма прекрасным образом, по новым воинской архитектуры правилам… Она представляет многоугольник о пяти бастионах, которые на реке Иртыш сходятся…»14.

Крепость действительно занимала выгодное положение – на высоком мысе, омываемая Иртышем и Омью. Земляной вал достигал 3,5 м, а благодаря природной крутизне берега Иртыша в некоторых местах достигал 12 м. Через широкий ров были перекинуты подъемные мосты, ведущие к воротам: Тарским15 (северное направление – разрушены в 1957-1958 гг., к настоящему времени - восстановлены), Тобольским (сохранились), Иртышским (разобраны в 1930-е гг. к настоящему времени восстановлены), Омским (разобраны в 1930-е гг. к настоящему времени восстановлены).

|

Тарские ворота Фото Алексея Озерова |

В 1791-1794 гг. деревянные крепостные ворота были перестроены в кирпичные16. По мнению И.Г. Девятьяровой, ворота были отмечены «признаками новой для провинции архитектуры классицизма… для них характерны простота и ясность объема, ровная гладь стен, лаконичность элементов дорического ордера»17.

Наиболее значимые здания группировались не около церкви и ворот, а вокруг большой центральной площади – плаца. К северу от плаца расположились Воскресенский собор18 и здание гауптвахты.

Строительством Воскресенского собора руководили архитекторы-самоучки братья Иван Леонтьевич и Кузьма Леонтьевич Черепановы. Автором проекта был, по мнению Н.И. Лебедевой, Л. Мальм19. Строительство было начато в 1769 году, а освящен собор был в 1773 г. (снесен в 1950-е гг. в настоящее время принято решение о восстановлении). Собор являлся доминантой крепости. В планировочном отношении Воскресенский собор можно отнести к храмам зального типа, в стилистическом – соответствует эстетике, планировочной структуре и композиционному решению барокко. Двухсветный храм с арочными окнами первоначально венчался башенкой с куполом. По мнению искусствоведов, «В каменном шатре над колокольней проявились глубокие народные корни строителей собора - братьев Ивана и Козьмы Черепановых…»20.

|

|

Воскресенский собор21 |

Воскресенский военный собор. Фото 1928 г. Из фондов ОГИКМ |

В 1808 и в 1848 -1853 гг. к храму были пристроены сторожки, претерпели эволюцию интерьер и декор храма. В начале XIX века вокруг церкви возвели фигурную металлическую решетку на кирпичном основании с кирпичными столбами. Характеризуя декоративные элементы храма, искусствовед Н.И. Лебедева отмечает следующее: «Стены гладкие с пилястрами, сложный карниз. Окна полуциркульные оформлены наличниками, в храмовой части в 2 яруса. На окнах I этажа металлические решетки». Впоследствии «поле стены прорезали пилястры, остановленные профилированным карнизом с фризовым поясом; пилястры и лопатки расчленила рустовка; вместо люкарны в гладком тимпане появился фронтон, позднее украшенный живописью. На вершине фронтона и по краям от него установили луковичные главки на восьмигранных барабанах»22. При храме была самая большая церковная библиотека в городе, в 1913 году она насчитывала 1875 томов.

Каменное двухэтажное здание гауптвахты построено в 1781 г. (современный адрес – ул. Партизанская, 14) является ярким образцом стиля барокко. Оно имело башенку (также в барочном стиле) с часами и колоколом, завершавшуюся куполом. Башенка была утрачена в 1938 г., к настоящему времени восстановлена. Здание представляло собой уменьшенную копию здания полицейского управления в Санкт-Петербурге23. Кроме собственно гауптвахты для провинившихся солдат и офицеров (для них были предусмотрены разные комнаты), в здании размещался начальник караула, а также комендантское правление и гарнизонная школа. Позднее в этом же здание открылось первое учебное заведение – азиатская школа (1789–1804 гг.). В 1865–1868 гг. в здании содержались областники24.

|

Здание гауптвахты. Фото Алексея Озерова |

По мнению Н.И. Лебедевой, «в XVIII веке гауптвахта была одним из самых больших и нарядных каменных зданий в Омске. Здание двухэтажное, с железной кровлей. На фасадной стороне по краям небольшие выступы, в середине небольшой фронтон. Нижний этаж отделан рустовкой»25. Стены второго этажа в центральной части прорезали пилястры, окна украшали наличники. Первоначально на главном фасаде гауптвахты имелась деревянная галерея с балюстрадой, которая потом была разобрана за ветхостью.

С западной стороны плац ограничивало здание пограничного правления (изначально казарма, впоследствии штабной дом (Таубе, 7). Штабной дом неоднократно перестраивался. Первоначально имел чисто барочное решение (в частности обладал сложной формой крыши, парапетом в виде балюстрады), впоследствии крыша стала более функциональной, в створе центрального ризалита был пристроен портик.

С юга плац замыкал дом комендантов (1799 г. – в этом здании сейчас размещается музей им. Ф.М. Достоевского, ул. Достоевского, 1). В 1799-1864 в доме жили коменданты крепости (эта должность была учреждена Указом сибирского губернатора 7 июля 1765). Последним комендантом был А.Ф. де Граве (1793-1864), вступивший в должность в 1841. В октябре 1864 Омская крепость и комендантское правление были упразднены. В бывшем комендантском доме были размещены офицерские квартиры.

|

Дом комендантов. Фото Алексея Озерова |

В стилистическом отношении данное здание является переходным от барокко к классицизму и потому сочетает черты обоих стилей. Архитектурно-художественный облик этого одноэтажного здания определяют пилястры, членящие фасад на 3 части. Центральная часть фасада акцентирована высоким фронтоном. По всему периметру здание окаймляет ступенчатый карниз. Окна имеют простое прямоугольное обрамление и завершены сандриками26.

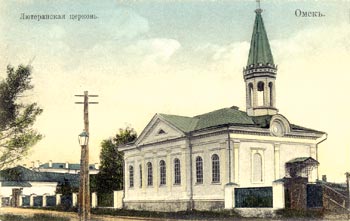

С востока плац замыкало здание каменной лютеранской кирхи (1791-1792 гг., (ул. Достоевского, 2) – по провинциальному скромного образца екатерининского барокко.

|

|

Лютеранская церковь во имя святой Екатерины в Омске. Снимок до 1906 г.27 |

Лютеранская церковь в Омске. Готическая башенка возведена в 1906 -1908 гг. Копия открытки 1910-х гг. Всемирный почтовый союз. Россия. Изд. магазина И. Н. Елизарова.W.G.L. (Из коллекции Ю. Г. Слюнкова)28 |

Как отмечает Н.И. Лебедева, каменная лютеранская кирха во имя Святой Екатерины на 100 мест была построена в 1791–1792 гг. на добровольные пожертвования военных. Здание в стиле барокко, прямоугольное в плане. Главный фасад, выходивший на крепостную площадь, имеет центрально-симметричную композицию: посередине ризалит, прорезанный тремя арочными окнами с пилястрами между ними и завершенный фронтоном, боковые части имеют по два арочных окна, углы здания округлены. До конца ХIХ века над зданием возвышалась барочная восьмигранная башенка с куполом. В 1906 - 1908 гг. с южной стороны крыши возвели готическую башенку, которую разобрали в 1970-е гг. Лютеранами были известные омские архитекторы Фридрих Фридрихович Вагнер (1821–1876) и Эдуард Иванович Эзет (1838–1892). В 1890 г. в церковный совет входили: степной генерал-губернатор М. А. Таубе, городской голова Э. И. Эзет, позднее акмолинский губернатор генерал от кавалерии Е. О. Шмидт, генерал Лассениус и др.

|

Кирха во имя св. Екатерины. Современный вид. Фото Алексея Озерова |

Таким образом, к концу XVIII в. вокруг центрального крепостного плаца сформировался цельный и своеобразный архитектурный ансамбль – ансамбль площади плац-парадов, входящий в историко-архитектурный комплекс Омской крепости29.

Параллельно со зданием Гауптвахты начинается сооружение второго каменного храма Омска – Ильинской церкви. Здание (ныне не сохранившееся) сочетало в себе черты барокко и раннего классицизма. Изначально деревянная Ильинская церковь располагалась на правом берегу Оми (там, где сейчас сквер около дома культуры им. Ф.Э. Дзержинского). Еще в момент проектирования новой Омской крепости, в середине XVIII века, предполагалось перенести Ильинскую церковь на левый берег. В 1778 году каменная Ильинская церковь была заложена протопопом Петром Федоровым и священником Андреем Неводчиковым к западу от деревянной, на высоком пригорке над левым берегом Оми. Первый престол во имя святого Николая Чудотворца был освящен 5 декабря 1785 года, второй - главный престол - во имя святого пророка Илии освятили 8 июля 1789 года.

-

Панорама Омска с видом на Ильинскую церковь (фото 1898 г.)30

Ильинская церковь являлась одной из важных архитектурных доминант города, давшей название сформировавшемуся около нее форштадту. Возведение храма на холме над левым берегом Оми позволяло увидеть его из множества районов города и с рек. Храм являлся центром гражданской жизни, здесь был организован сбор пожертвований на военные нужды во время войны с Наполеоном, здесь приводились к присяге городские власти, зачитывались указы. 4 марта 1873 в церкви состоялась литургия по случаю открытия в Омске нового городового общественного управления. Летом 1916 года город торжественно отмечал свое 200-летие, намеченные торжества, в связи с Первой мировой войной были значительно скромнее запланированных. При огромном стечении народа епископом Мефодием в Ильинском храме был отслужен торжественный молебен в честь 200-летия основания Омска31.

|

Ильинская церковь (фото 1889 г.)32 |

По мнению Н.И. Лебедевой, «облик храма заслуживает особого внимания... Архитектура храма является переходной от барокко к классицизму. Необычно для Сибири объемно-планировочное решение храма. Граненый алтарь примыкал к прямоугольному храму, несущему массивный восьмерик барабана, прорезанный арочными окнами и увенчанный куполом напряженного силуэта с луковичной главкой на изящном световом фонарике. Главный – западный фасад был решен в виде портика с лучковым фронтоном, «поддерживаемым» пилястрами... Компактность формы и барочная пластика куполов, с изысканными люкарнами (круглые окна) на главном куполе храма, сочеталась со строгим декором стен. Все оконные проемы храма были арочными, обрамленными нишами, а на барабане они имели сложные наличники. Углы здания фланкировались пилястрами»33.

Однако самая большая «изюминка» храма, определявшая его уникальность заключалась в том, что храм имел две колокольни, что было не характерно для русского церковного зодчества. По мнению омского реставратора И.Л. Коновалова, храм с двумя колокольнями мог возникнуть в результате не одномоментного, а поэтапного строительства храма, изначально храм мог вообще не иметь колоколен.

При застройке Омска второй половины – конца XVIII вв. в основном соблюдался принцип регулярности. Кварталы внутри крепости были регулярно распланированы по меридиальным и широтным направлениям. Между плацем и Тарскими воротами разместились кварталы офицерских и обывательских домов. У крепостных валов разместились спецпостройки: казармы, пороховые погреба, конюшни и др. В Степном (северо-восточном бастионе) был расположен тюремный острог.

Практически параллельно с постройкой крепости, за ее пределами стали возникать гражданские поселения, получившие названия форштадтов.

Согласно характеристике В.И. Кочедамова, «планировочные основы, заложенные первым регулярным планом Омска 70-х гг. XVIII в., сыграли существенную роль в его дальнейшем развитии: расширение городской территории шло путем механического прибавления новых кварталов по уже заданным направлениям»34. Данный тезис разделяют и современные исследователи35.

Таким образом, говоря о значении первой и второй омских крепостей для формирования облика современного Омска, необходимо отметить следующее. Своим происхождением и особенностями планировки центральной части города Омск обязан Крепости и связанным с ней сооружениям. Внекрепостная застройка группировалась в форштадты36. Соответственно, тип планировки Омска можно назвать форштадтно-крепостным. Ландшафтные особенности Омска предопределили расположение ядра города в месте слияния двух рек.