- •Курсовая работа

- •I. Условия почвообразования тундровой зоны

- •1.1 Геологическое и геоморфологическое строение

- •1.2 Почвообразующие породы

- •1.3 Климат

- •1.4 Растительный покров

- •Особенности биологического круговорота

- •II почвообразовательные и ландшафтно-геохимические процессы тундровой

- •2.1 Почвообразовательные макропроцессы

- •2.1.1 Криогенез

- •2.1.2 Глеегенез

- •2.1.3 Детритогенез

- •III почвы тундровой зоны

- •3.1 Классификация и систематика почв

- •3.2 Морфологические и аналитические свойства

- •Караваева н.А., Таргульян в.О., Черкинский а.Е. И др. Элементарные почвообразовательные процессы: Опыт концептуального анализа, характеристика, систематика. — м: Наука, 1992. — 184 с.

- •Романовский н.Н. Основы криогенеза литосферы. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1993 334 с.

1.4 Растительный покров

В растительном покрове тундровой зоны отчетливо прослеживаются подзональные различия, в пределах которых характер растительности уже определяется рельефом, почвообразующими породами и в конченом итоге почвами. Растительный покров тундр отличается ярко выраженной неоднородностью горизонтального сложения, что определяется большим разнообразием как форм мезорельефа, так и в наибольшей степени криогенных форм микрорельефа. В связи с суровыми климатическими условиями, краткостью вегетационного периода растения низкорослы, часто имеют стелющуюся форму (виды ив, ерника), растут куртинками, пятнами, формируя комплексность растительного покрова.

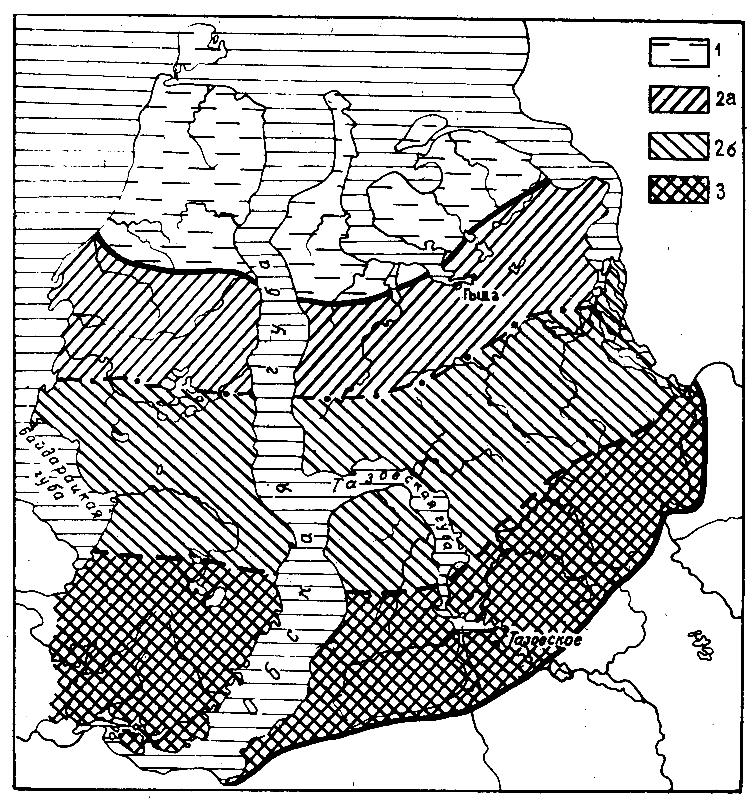

Вопрос зонального расчленения тундрового растительного покрова обсуждался в литературе неоднократно. В основном это касалось принципов выделения границ и трактовки основных широтных ботанико-географических выделов (Александрова, 1977; Назаров, 1977). Зональной границей тундровой растительности следует считать границу между Арктикой и Субарктикой, которая является важным фитоценотическим, флористическим и ботанико-географическим рубежом. Она проводится всеми исследователями севера, но трактуется по-разному (Грибова, 1977; Ильина,1985). Согласно геоботаническому районированию, проводимому в последнее время (Грибова С.Л. 1977, Ильина И.С. 1985), в тундровой зоне Западной Сибири выделено две подзоны: арктических и субарктических тундр, а в пределах подзоны субарктических тундр – три подзональные полосы (Рисунок 1.3).

Зона арктических тундр

Основной диагностический признак сообществ арктических тундр – отсутствие кустарников (в первую очередь Betula nana) как в плакорных, так и неплакорных сообществах. В растительности плакорных местообитаний распространены кустарничковые формы ив (Salix nummularia, S. polaris). Среди болот распространены гомогенные травяно-гипновые, а также полигональные болота.

Исследователи Севера отмечают в качестве характерной особенности растительности арктических тундр пространственные сочетания тундровых сообществ с участками оголенного грунта. Это так называемые пятнистые тундры. Зональным типом сообществ арктических тундр Западной Сибири можно считать осоково-моховые и осоково-кустарничково-лишайниково-моховые кочковатые тундры, занимающие плакорные местообитания – пологие склоны увалов с суглинистыми или супесчаными почвами.

На плоских возвышенных водораздельных пространствах развиты осоково-пушицево-моховые заболоченные тундры в сочетании с осоково-гипновыми полигональными болотами. На полигонах хорошо развит травяной покров. На дренированных частях полигонов произрастают также кустарнички. В напочвенном покрове преобладают мхи (Александрова, 1971). Общая заболоченность территории подзоны арктических тундр составляет в среднем на п-ове Ямал 16% и на Гыданском п-ове 25% (Мельцер , 1984).

Рисунок 1.3 – Схема зонального расчленения растительного покрова тундр Западной Сибири (Александрова, 1971): 1 – зона арктических тундр. Зона субакртических тундр: 2 – подзона типичных тундр (а – северная полоса, б – южная полоса); 3 – подзона кустарниковых тундр.

Зона субарктических тундр

Основной диагностический признак, характеризующий растительность Субарктики в отличие от Арктики – участие в водораздельных (плакорных) сообществах кустарниковых синузий, а также появление на севере Субарктики и все большее увеличение к югу зарослей кустарников в отрицательных формах рельефа. Развитые на плакорных местообитаниях в пределах субарктической зоны сообщества кустарниковых моховых тундр образуют две группы формаций: ерничково-ивнячковые моховые (мелкокустарниковые) характеризующие подзону типичных тундр, и ерниковые, ивняковые и ольховниковые моховые (крупнокустарниковые), характерные для подзоны кустарниковых тундр (Романова, 1985; Мельцер. 1973).

Подзона типичных тундр

В плакорных сообществах северной полосы подзоны типичных тундр на Ямале распространены лишайниково-моховые с ивкой и ерничком бугорковатые тундры. В восточной части Гыданского полуострова в пределах данной подзональной полосы на плакорах преобладают осоково-кустарничково-лишайниково-зеленомошные/осоково-зеленомошные с ивкой и ерничком бугорковатые тундры. Псаммофитный вариант зональных сообществ северной полосы подзоны типичных тундр представлен лишайниковыми тундрами. В заболоченных бугорковато-мочажинных тундрах хорошо представлены сфагны (Sphagnum lenense, Sph. warnstorfii). Дренированные участки низкого экологического уровня заняты разнотравно-осоковыми и разнотравно-злаковыми сообществами. На более высоком уровне они сменяются низкокустарниковыми разнотравными лугами с выраженным зеленомошным (Aulacomnium turgidum, Tomethypnum nitens) покровом. На склонах холмов и ложбин коренных берегов речных и озерных долин, заносимых зимой снегом распространены ерниково-ивняковые травяно-кустарничково-моховые сообщества (Александрова 1971).

В южных субарктических тундрах выделяют две полосы второго порядка в зависимости от степени распространения, высоты и сомкнутости зарослей кустарников, участие которых в фитоценозах увеличивается с севера на юг. По речным долинам в южной полосе формируются заросли древовидных (высотой в несколько метров) кустарников, по поймам рек и надпойменным террасам встречаются лиственничные редколесья.

Болотная растительность в южной полосе занимает свыше 25 % территории (Романова 1985); болота располагаются и в поймах рек, и на водоразделах. Низинные травяно-моховые болота характерны для речных долин, котловин, западин, слабодренированных низин водоразделов. Площадь полигональных болот здесь больше, чем в северных тундрах; достаточно большие площади заняты плоскобугристыми болотами.

Для этой полосы характерно чередование участков тундровой и болотной растительности: часто встречаются тундрово-болотные и болотно-тундровые комплексы.

Наиболее распространенным типом тундровой растительности являются низкокустарниковые ерниковые кустарничково-лишайниковые бугорковатые тундры (Рисунок 1.4), занимающие плоские и полого-волнистые водораздельные пространства, сложенные песчаными и супесчаными породами. Низкокустарниковые тундры образуют самостоятельную широтную полосу в пределах южных субарктических тундр Западной Сибири (Романова, 1985).

Рисунок 1.4 – Ерниково-кустарничково-лишайниковая тундра (Ильина и др. 1985).

Ерниковые и ивняково-ерниковые кустарничково-моховые и кустарничково-лишайниково-моховые бугорковатые тундры являются зонально-плакорным вариантом южных тундр. Кустарники образуют достаточно плотные синузии.

Из низкокустарниковых тундр на обследованной территории встречаются ерниково-ивняковые, часто с ольховником кустарничково-моховые и пятнисто-бугорковатые, ерниково-ивняковые лишайниково-моховые и кустарничково-моховые бугорковатые и пятнисто-бугорковатые тундры в сочетании с осоково-мохово-лишайниковыми трещиновато-полигональными болотами. Эти сообщества ерниково-ивняковых с ольховником моховых тундр на местности часто чередуются с участками болот.

Ерниково-ивняковые травяно-кустарничково-моховые тундры обычны в сочетании с кустарничково-мохово-лишайниковыми трещиновато-полигональными болотами. Они приурочены к плоским слабо дренированным водоразделам с избыточным увлажнением. Центральные части таких водоразделов слегка вогнуты и заселены осоково-пушицево-гипновой растительность.

Далее на их месте идет образование пушицево-сфагново-зеленомошных с ивой и ерником сообществ, в которых четко проявляется кочковатый микрорельеф: сфагновые мхи размещаются по периферии, а зеленые мхи – в центре бугорков. Заметное участие в растительности бугорков принимают лишайники. Постепенно эти сообщества замещаются ерниково-ивняковыми морошково-багульниково-пушицево-долгомошными.

Кустарниковый ярус формируется куртинами на склонах бугорков (высота его 30-35 см). Ивняковые травяно-моховые тундры могут быть в сочетании с ивняково-ерниковыми лишайниково-моховыми тундрами и осоково-мохово-лишайниковыми плоскобугристыми болотами. Это плакорный вариант тундр. Кустарничково-лишайниковые тундры с участием ерника на плоских и бугристых торфяниках (Рисунок 1.5) характеризуется хорошо выраженным микрорельефом.

В южной полосе тундр на плакорных местообитаниях отмечаются участки моховых кочковатых тундр, в кустарниковом ярусе которых встречается душекия. Эти сообщества занимают обычно склоновые поверхности, а на вершинах увалов с песчаными склонами с ними соседствуют лиственничные лишайниково-кустарничковые редколесья. Плоские водоразделы и депрессии заняты плоскобугристыми болотами или заболоченными тундрами.

Рисунок 1.5 – Кустарничково-лишайниковая тундра (Валеева, 2009).

Зональным типом болот для рассматриваемой территории являются плоскобугристые комплексы, реже встречаются крупнобугристые комплексные и мелкобугристые кустарничково-сфагново-лишайниковые некомплексные болота. Довольно значительные площади заняты низинными и переходными травяно-сфагновыми, травяно-осоково-гипновыми, осоково-пушицевыми болотами.

Багульниково-ерниково-сфагново-лишайниковые на буграх и осоково-сфагновые в мочажинах плоскобугристые болота занимают обширные площади на водоразделах, приурочены к понижениям водоразделов, их склонам и притеррасным частям речных долин (Ильина, Лапшина, Лавренко и др. 1985).

Наиболее пониженные участки, находящиеся в депрессиях рельефа (древнеозерных котловинах, бессточных западинах) заняты топяными пушицево-осоково-сфагновыми и осоково-гипновыми болотами. Поверхность этих болот обычно бывает покрыта слоем воды. Топяные болота занимают по площади относительно небольшие участки.

В поймах рек распространены тундровые луга. Видовое разнообразие их достаточно высокое, так же как и размеры растений. В южных тундрах доминируют высокотравные злаковые луга.

Растительные группировки по берегам рек в условиях интенсивных и постоянных русловых процессов разрежены, имеют пятнистое сложение, бедный видовой состав, нестабильную структуру. По берегам рек, стариц, в устьях рек, переходящих в соры, обычны заросли арктофилы, часто с примесью арктополевицы. В долинах рек встречаются сообщества разнотравно-злаковых лугов в сочетании с осоково-гипоновыми и валиково-полигональными болотами.