- •I этап: iiIэтап:

- •Осознание потребности – ощущение разницы м/ду нынешним и желательным положением.

- •Поиск информации – поиск в памяти (внутренний) или использование информации из вне (внешний поиск).

- •Покупка – приобретение предварительного варианта или удовлетворение замены.

- •Потребности.

- •I. Делегирование полномочий без инвестирования:

- •2. Присутствие на рынке без инвестирования:

- •3. Передача полномочий с инвестированием:

- •4. Инвестирование с контролем:

- •2. Положение о порядке формир-ния и примен-ния цен и тарифов (22.04.1999).

Потребности.

Мотивы. – это потребность, достигшая максим. Уровня интенсивности. Он побуждает человека совершать определенные действия, призванные удовлетворять возникшие потребности.

Восприятие. – процесс отбора, упорядочивания и интерпретации имеющейся информации для создания объективного представления о данной ситуации или объекте. С т.зр. Мк, для потребителей и покупателей Т. и У. характерно то, что одну и ту же информацию о товаре разные потребители воспринимают неодинаково.

Отношение. Каждый из нас формирует свое отношение к одежде, продуктам питания, политике, религии и др. Двумя составными частями отношения являются убеждения о Т. (характеристики, приписываемые товару данным человеком) и его оценка (позит. или негат мнение о Т., У.).

Влияние, д. постоянно учитываться при формировании маркетинговой стратегии.

№ 14 Мотивы покупательского поведения пред.-потребит.

В отличие от конечного потребителя, пр-тия ориентируются на получении прибыли и оценивают свои покупки с т.зр. их эффективности. В больш-ве случаев побудительными мотивами, определяющими выбор того или иного товара снабженцами, явл-ся: качество, техническое обслуживание, цена.

Покупатели ТПН склонны определять качество Т., как его пригодность для той цели, с которой они намерены его исп-ть, при этом оценки подлежат: способность пром. обор-ния к длительному сроку службы; способность придавать гот. изделию большую привлекательность в глазах покупателей; стабильность качества материалов, узлов, деталей.

В связи с использованием ТПН нередко возникают проблемы технич. характера. Тогда большое значение имеет технич. обслуживание, формами кот. являются: технич. помощь, ремонт и уход, инф-ция.

Тех.помощь м. оказать сбыт. орг-ция продавца, технич. службы, укомплектованные опытными спец-стами. Некоторые поставщики ТПН снабжают свою клиентуру печатной информацией в надежде, что потребители сами смогут решать свои проблемы. Для некоторых видов оборудования У. в области ремонта и ухода, особенно снабжения запасными частями, являются весомыми побудительными мотивами при выборе поставщика. Поставщик д. обеспечить снабжение запасными частями с учетом: наличия достаточно укомплектованных складов запчастей в пунктах, удобных для потребителя; срочная обработка и выполнение всех заказов; надежная инф-ция о сроках поставки и обязательное выполнение своих обещаний; готовность оказать нестанд. У. в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств.

Важным видом технич. помощи - инф-ция. Если представитель службы сбыта не может дать ответ на поставленный вопрос, то он должен признать это и оперативно получить необх. информацию. Следовательно, агент должен иметь знания в области техники, достаточно быть знаком с материалами, методами изготовления, хар-ками, областями применения, эксплуатационными показателями товара. Важным условием тех.помощи является также информация о новых товарах, причем не только предоставляемых фирмой, но и др. поставщиков.

Цена Т. обычно не является решающим мотивом. Сравнивая цены различных материалов, узлов или машин, подлежащих использованию, снабженцы рассматривают цены, как элементы будущей с/ гот. изделия. При этом принимаются во внимание ряд факторов: количество отходов при использовании материалов, ст-ть его обработки, сравнит. ценность техобслуживания, кач-во потребляемой энергии и др.

Одним из самых важных побудительных мотивов при размещении заказов на ТПН является надежность. Она включает: 1) надежность качества; 2) надежность в производстве (важна, когда товар изгот-ся по заказу покупателя или в соответствии с его условиями; она заключается в полном и всестороннем понимании спецификаций заказываемого товара и в неуклонном следовании им); 3) надежность в поставке выражается в быстроте и соблюдении сроков; становится определяющим фактором спроса, когда купленные материалы компоненты направляются после выгрузки прямо на сборочные линии; выгоды, получаемые покупателем, относятся к величине запасов, которые обеспечивают бесперебойность производства.

№ 15 Законодательная, обществ. и госуд. защита прав потребит.

Становление консюмеризма обычно связывают с речью президента Дж. Кеннеди от 15 марта 1962 г., в кот. он выдвинул идею Билля (закона) о правах потребителей. Кеннеди назвал 6 прав:

1) право на безопасность, т.е. защиту от Т. и У., угрожающих здоровью или жизни. Во избежание спорных вопросов производитель д. документировать схему использования Т., особенно касающихся здоровья при нетрадиц. использ-нии Т.; определить ожидаемые вероятности нечастных случаев и уровень безопасности.

2) право на информацию, т.е. предоставление фактов, необходимых для обоснованного выбора, защита от обманных, ложных и вводящих в заблуждение заявлений.

3) право на выбор – гарантированный доступ к широкому разнообразию Т. и У. по конкурентным ценам.

4) право на возмещение – гарантия на быстрое и полное возмещение ущерба. По данному вопросу существует обширная законодательная база, регулирующая процессы и способы возмещения. Вопросы возмещения не рекомендуется доводить до состояния, когда требуется вмешательство власти. Завоеванная приверженность потребителей, к.пр., окупает затраты фирмы.

5) право жить в чистой и здоровой окруж. среде;

6) право малообеспеченных и др. меньшинств на защиту их интересов.

Политика, осуществляемая в этой сфере, преследует 2 основные цели:

Информировать потребителя об имеющихся Т. и У. для того, чтобы он соответствующими решениями по их выбору смог способствовать эффективному функционированию рынка.

Защищать потребителя в том случае, когда его положение как слабой стороны не позволяет ему играть роль двигателя экономических интересов общества.

Забота об экономическом процветании и социальном спокойствии побудила отд. государства, а затем и мировое сообщество вырабатывать единые принципы и создавать системы гос. защиты прав потребителей.

В 1973 г. ЕС принял хартию защиты потребителей, 9 апреля 1985 г. Ген. ассамблея ООН приняла Руководящие принципы для защиты интересов потребителей. В числу основополагающих интересов потребителей ООн относит: защиту от ущерба здоровью и безопасность; охрану их эконом. интересов, право на инф-цию, просвещение потребителей, наличие эф. методов для рассмотрения жалоб; право на здоровую окруж. среду; право на выражение своих интересов.

Согласно данному документу государства берут на себя обязательства по защите прав и интересов населения на рынке Т. и У. Такая политика м. включать в себя помощь в создании складских и торговых сетей, стимулирование развития потребительской самопомощи и контроля за условиями предоставления Т. и У. в этих районах.

До принятия 19 ноября 1993 г. Верховным Советом РБ Закона «О защите прав потребителей» не было закона прямого действия, а следовательно, и единой скоординированной системы по защите прав. Существовала разрозненная и не скоординированная в плане организационного взаимодействия, но все же довольно эффективная защита населения как потребителя в лице партийного, профсоюзного, народного контроля, ведомственных контрольных органов и др. С нарушением прав потребителей боролись и СМИ. Практически во всех точках реализации населению Т. и У. контроль осуществлялся ч/з книгу жалоб и предложений. Нормативно-правовой основой защиты прав потребителей является Конституция РБ и действующее законодательство. Конституция определяет общие принципы, дает ориентиры для разработки и реализации гос. соц. политики. Действующее законодательство вкл. в себя закон «О защите прав потребителей», законы и положения о министерствах и ведомствах, а также об общественных объединениях и подзаконные нормативные акты в виде инструкций, правил, уставов и др. условия и правила реализации населению Т. и У. 9 января 2002 года была принята новая редакция закона в РБ.

К защите прав потребителей так или иначе имеют отношение практически все министерства, местные органы исполнительной власти. Основные: министерство торговли, здравоохранения; культуры; образования; связи; с/х и продовольствия; природных ресурсов и охраны окруж. среды.

Сегодня в РБ:

Практически отсутствует система информирования и просвещения населения по вопросам потребительской грамотности.

Не развернута систематическая информационная и просветительская работа ч/з СМИ.

Отсутствует конкретный гос. орган, ответственный за реализацию закона.

Не определены роль и полномочия местных органов власти.

Нет четкого разграничения полномочий органов гос. управления и общ. объединений.

Отсутствует сеть консультационных пунктов по вопросам защиты прав потребителей.

Гос. защита. Необх-ть развития системы гос. защиты прав потребителей вытекает также из Конституции РБ, основополагающие принципы кот.: республика является соц. – прав. государством (ст. 1); человек является высшей ценностью государства и общества (ст. 2); обеспечение прав и свобод граждан – высшая цель государства (ст. 21).

Деят-ть органов по защите прав потребителей в РБ классиф-ся на виды: гос. защита и общественная.

Закон определяет общие правовые, экон. и соц. основы защиты прав граждан – потребителей Т. и распространяется на отношения их с предприятиями, организациям, учредителями независимо от форм собственности, условий хозяйствования. Гос. защита прав потребителей: ст. 40 – полномочия мин. торговли РБ: направляет: предложения об отмене или изменении принятых нормат. актов, предписания изготовителям о прекращении продажи Т. с истекшим сроком годности, материалов для возбуждения угол. дел по вопросам защиты прав потр-лей; имеет право: обращаться в суд в случае нарушения прав потр-лей. Должностные лица мин-ва торговли имеют право посещать гос. органы и ИП. Решения министерства торговли являются обязательными к исполнению. Ст. 42: полномочия местных исполнительных и распорядительных органов в области защиты прав потребителей. Ст. 43: Судебная защита прав потребителей. Ст. 44: обжалование предписаний и решений уполномоченных органов по защите прав потребителей.

Общественная защита. Потребители вправе объединяться на добровольной основе в общественные объединения потребителей, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством РБ (ст. 45).

Общественные объединения потребителей вправе (ст. 46):

участвовать в разработке норм.-технич. документации, устанавливающей требования к качеству и безоп-ти товаров;

проводить независимую экспертизу товаров, цен и тарифов;

проверять соблюдение прав потребителей и правил торгового и других видов обслуживания;

изучать потребительские свойства товаров, спрос на них;

проводить опросы населения для выявления общественного мнения о качестве товаров и др.

По поручению потребителей общественные объединения потребителей вправе обращаться с претензией к продавцу, изготовителю (предприятиям, осуществляющим их функции), исполнителю об устранении нарушений и возмещении потребителям причиненного этими нарушениями ущерба.

№ 16 Место и роль товарной политики в Мк.

Т. занимает основное место в комплексе Мк. Именно он д. удовлетворять реальные нужды и потребности человека, а Мк призван помочь каждому произ-лю выявить и обеспечить их удов-ие лучше, чем делают конкуренты. Последнее и обеспечивается путем реализации ТП. Она предопределяет осуществление мероприятий: модификация изготовляемых Т; разработка новых видов продукции; снятие с производства устаревших Т; установление оптимальной номенклатуры изготовляемых изделий; обеспечение наил. ассортимента выпускаемых Т; установление целесообразности и выявление возможностей использования ТЗ; создание необходимой упаковки и проведение маркировки Т; организация сервисного обслуживания; послепродажные контакты с покупателями и потребителями. Товарная политика содержит ценовую, стимулирующую политику, изучает меры по изучению конкурентоспособности Т, оптимизации ассортимента.

В Мк Т. – продукт человеческой или природной деятельности, а также У, обладающие полезными свойствами и предназначенные для продажи.

Продуктом м.б. матер.-веществ. предметы (изделие, сооружение, здание, зем. участок, природное сырье, представи-тель растит. и животн. мира и т.д.), а также немат. формы результатов труд. деят-ти (интелл. продукт - идея, научное и худ. произведение, патент, лицензия, инф-ия и т.п., коммерч. продукт – предпр-тие, ТМ, наим-ие и доброе имя фирмы).

У. пред. собой действие, направленное на удовлетворение определенных потребностей. У. не создает мат. ценностей, она неосязаема. Некоторое исключение - ремонтные работы, восстанавливающие перво-начальный мат. товар, а также У. индивидуального пошива. У. неосязаема, она неотделима от своего производителя и орудия ее создания. У. проявляется в виде к.-то эффекта, результата или выгоды, кот. получает потребитель. Очень часто пр-во и потребление У. неразделимы во времени и в пространстве.

Т.о., Т. имеет две характ-ки: полезность и способность продаваться (обмениваться на деньги). Отсут-ствие хотя бы одного из признаков свид-ет о том, что явление или процесс товаром не явл-ся (помощь при стихийных бедствиях, вручение подарков являются не продажей, а безвозмездной передачей; соответствующие продукты и услуги - не относятся к категории Т). Не явл-ся Т. продукт собств. труда, исп-ный для своих нужд

Товарная масса состоит из товарных единиц, т.е. из обособленных величин, обладающих всеми признаками и свойствами Т. Это min величина, на которую можно разделить товарную массу без потери присущих ей свойств. Кратким определением Т является артикул - символ, имя, собственное название – (шифр) отдельной разновидности Т. Товарные единицы объединяются в товарные группы по признаку потребительской или технол. общности либо по характеру использованного сырья и отраслевому происхождению. Совок-ть всех товарных групп, предлагаемых фирмой, называется товарной номенклатурой.

Отдельный товар, единый по своему потребительскому назначению, имеет некоторое число видов, подвидов, разновидностей, отличающихся друг от друга незначительными потребительскими свойствами (конкретная модель, марка, размер, цвет, цена, и т.п.), каждый из которых носит название ассортиментной позиции, а их совокупность - ассортимента. Ассортиментной группой считается совокупность ассортиментных позиций, объединенных признаками идентичности принципов функционирования (ассортимент телевизоров) или общности продажи одним и тем же категориям потребителей (детская одежда), или продажей через одну и ту же группу торговых предприятий (аптечные товары), или торговлей в определенном диапазоне товаров (ассортимент дешевых товаров).

Т. в мк состоит из 3-х элементов:

1. Изделие или продукт – конкретный результат исследований, разработок или производства, несущий в себе свойства, кот. характеризуют его основную направленность. Для того, чтобы продукт стал Т он должен обладать определенным качеством. Качество – совокупность характеристик, определяющих его способность удовлетворять потребности.

2. Поддержка продукта – комплекс мк мер, обеспечивающих обслуж-ние, транспорт-ку, хранение, безопасное и гра-мотное исп-ние продукта. Вкл.: средства, обеспечивающие сохранение св-в продукта (упаковка, маркировка, ср-ва хра-нения); меры по обеспечению потребителей необх. инф-цией (гарантии, инструкции); сопутствующие продукты и У.

3. Инструменты мк: реклама, налаженный сбыт, гибкая ЦП, эф. обслуживание. Т=Прод.+Под.прод.+Инстр.мк

№ 17 Формирование ассортиментной политики предприятия: свойства и показатели, характериз-щие ассортимент

А. – набор товаров, формируемый по опред. признакам и удовлетворяющий разнообразные, аналогичные и индивидуальные потребности.

Товарная номенклатура (ТН) – перечень товаров, формируемый с целью определенного назначения. А. потребительских товаров подразделяется на группы по местонахождению, на подгруппы по широте охвата, на виды по степени удовлетворенности потребности, на разновидности по характеру потребности.

Управление А – деят-ть, направленная на достижение требований рациональности А. Формирование Ас – деят-ть по составлению набора товаров, позволяющая удовл-ть реал. или прогнозир. потребности и достигнуть целей, опре-деленных руководством организации. Формир-ие А. не м.б. абстрагировано от конкр. организации и д. базироваться на заранее выбранных целях и задачах, обуславливающих направление развития А. Это определяет АП организации.

АП - цели, задачи и основн. направления формирования А, определяемые руководством организации. Один из осн. вопросов АП - определение набора товарных групп наиболее предпочтительного для успешной работы на рынке и обеспечивающего экон. эф-ть деятельности предприятия в целом. Устанавливаются соотношения одновременного присутствия на рынке новых товаров и товаров в стадиях роста, зрелости и спада, оптимальное соотношение базовых моделей и их модификационных подвидов. АП предполагает также решение вопроса о происхождении товара, т.е. продажа товаров, производимых предприятием или приобретаемых их из внешних источников.

Задачи АП: -удовлетворение запросов потребителей; -оптимальное использование технологических знаний и опыта фирмы; -оптимизация фин. результатов фирмы; -завоевание новых показателей; -соблюдение принципа гибкости; -соблюдение принципа синергизма - расширение областей производства, услуг предприятия, связанных м/у собой определенной технологией, единой квалификацией кадров и другой логической зависимостью.

Основные направления формирования А:

Сокращение – колич. и качеств. изменения состояния набора товаров, за счет изменения его широты и полноты. Причины: падение спроса, недостаточность предложения, убыточность или низкая прибыльность при производстве.

Расширение - количественные и качественные изменения состояния набора товаров за счет увеличения показателей широты, полноты и новизны. Причины: увеличение спроса и предложения, высокая рентабельность производства, внедрение на рынок новых товаров или изготовителей.

Стабилизация - состояние набора Т, характеризующееся выс. устойч-ью и низкой степенью обновления.

Обновление – кач. и колич. изменения состояния набора Т, характер-еся увел-ем показателя новизны.

Совершенствование – колич. и кач. изменения состояние набора Т для повышения его рациональности.

Гармонизация – колич. и кач. изменения состояние набора Т-ров, отражающие степень близости реал. А. к оптим-му.

Факторы формирования ассортимента: 1) общие (спрос и предложение. Спрос как потребность, подкрепленная плате-жеспос-тью потребителей - определяющий фактор формирования А. и в свою очередь зависит от сегмента потребите-лей, их доводов, национ., демограф. особенностей рентабельности произв-ва и реализации.); 2) специфические (факторы промышл. А.: сырьевая и МТ база произв-ва; достижение НТП; факторы торгового А: производств. возм-ти изготовителей; специализация торговой организации; КР; методы ФОССТИС; МТ база торговой организации).

Промышленный А. – набор товаров, выпускаемых изготовителем, исходя из его ПМ.

Товарный – набор Т., формируемый с учетом ее специализации потребит. спроса и мат.-технич. базы.

Простой - неб. кол-во групп, видов и наименований, которое удовл-ет огранич. число потребителей.

Сложный А. знач. кол-во групп, видов, разновидностей и наименований, кот. удовл-ет большое число потреб-лей.

Групповой – набор однор. товаров, объединенных общностью признаков и удовл-их анал. потребности.

Рациональный – набор Т., наиболее полно удовлетворяющих реально обоснованные потребности, кот. обес-печивают максимальное качество жизни при определенном уровне развития науки, техники и технологии.

Оптимальный – набор товаров, удовл-щий реальные потребности с максимально полезным эф-том для потребителя при миним. затратах на проектирование, разработку и доведение до потребителя. Копт = Эп/З, где Копт – коэф-т полезности; Эп – полезный эффект от потребления товара; З – затраты на разработку, доведение до потребителя.

Реальный – действительный набор товаров, имеющийся в конкретной организации.

Прогнозируемый – набор товаров, который должен будет удовлетворять предполагаемые потребности.

Учебный – перечень товаров, систематизированный по опред. признакам для достиж. обучающих целей.

Свойство А - специфическая особенность ассортимента, проявляющаяся при его формировании.

Показатель А - количественное выражение свойств ассортимента.

Свойства (показатели в подпунктах):

Широта А – кол-во видов, разновидностей и наименований товаров однородных и разнородных групп.

действительная широта – фактическое кол-во видов, разновидн. и наимен. товаров, имеющихся в наличии (Шд);

широта базовая – широта, принятая как основа для сравнения (Шб); Кш = Шд / Шб, Кш- коэффициент широты

Полнота А - способность набора товаров однородной группы удовлетворять одинаковые потребности.

действительный показатель полноты – факт. кол-во видов, разновидн. и наимен. товаров однородной группы (Пд);

базовый - характеризуется регламентируемым, планируемым количеством товаров (Пб);

Кп = Пд / Пб, Кп- коэффициент полноты

Устойчивость А - способность набора товаров удовлетворять спрос на одни и те же товары. Характеризуется коэф-том устойчивости: Ку= Шу / Шб, Шу – кол-во товаров, пользующихся устойчивым спросом. Шб - широта базовая.

Новизна А – спос-ть набора товаров удовл-ть изменившиеся потребности за счет новых товаров. Кн= Шн / Шд,

Кн - коэффициент новизны; Шн - широта новых товаров

Структура А - характеризуется УВ каждого вида или наименований товара в общем наборе. Рассчитывается отношением количества отдельных товаров к общей сумме товаров.

Ассортиментный минимум - минимальное допустимое количества видов товаров повседневного спроса, определяющих профиль розничной торговой организации.

Рациональность А - способность набора товаров наиболее полно удовлетворять реально- обоснованные потребности разных сегментов потребителей. Кр = (Кш х ВШ + Кп х ВП + Ку х ВУ + Кн х ВН )/ 4

Коэф-т рациональности – средневзв. значение показателя рациональности с учетом реальных значений показате-лей широты, полноты, устойчивости и новизны, помноженный на соответствующие коэф-ты весомости (определяются экспертным путем). Характеризуют УВ показателя при формир-ии потребит. предпочтений, влияющих на сбыт Т.

Гармоничность А - св-во набора товаров разных групп, характеризующее степень их близости по обеспечению рацион. товародвижения, реализации или использования.

№ 18 ЖЦТ. Мк. деят-ть на этапах ЖЦТ.

Концепция ЖЦТ была разработана и опубликована в 1956 г. известным ам. экономистом и маркетоло-гом Т. Левиттом. Она исходит из того, что Т. отведен опред. срок жизни, в течение кот. он проходит ряд этапов (стадий, фаз). Цель Мк закл. в том, чтобы, по возможности, продлить срок пребывания на рынке. При этом следует некоторые этапы сокращать, а некоторые - затягивать, пользуясь инструментами регулирования спроса.

Графическая модель ЖЦТ представляет собой кривую спроса (завис-ть объема продаж от времени нахождения Т на рынке) товара, построенную или по данным измерения параметров рынка, или по прогнозным данным. Иногда в модель ЖЦТ вводят кривые затрат и прибыли.

Задача маркетологов использовать ЖЦТ для повышения эф-ти и прибыльности работы пред-ия, куриро-вать товар на протяжении всего его ЖЦ, учитывать проблемы и возможности специфичные для каждой стадии ЖЦ, реализовывать потенциальные возможности получения максимальной прибыли в различных его стадиях. Число этапов ЖЦТ может быть ограничено четырьмя (этап выхода на рынок, роста, зрелости и спада), но иногда вводятся этапы разработки Т, насыщенности рынка (между этапами зрелости и спада) и реанимации спроса (после этапа спада). Данная модель (ее называют "традиционной" или "идеальной").

Этап выхода на рынок. На этом этапе фирма организует пр-во Т и выходит с ним на рынок. Процедура выведения Т на рынок требует времени, и сбыт в этот период растет медленно. Это может объясняться: задержками с доведением Т до потреб-ей, особенно при налаживании распределения Т ч/з розн. торг. точки; нежеланием клиентов отказываться от привычных схем поведения; незначительным количеством покуп-ей, способных воспринять Т и позволить себе его приобрести (дорогостоящий) и др. Стадия характеризуется не загруженностью ПМ, поскольку выпуск Т осущ-ся, к. пр., малыми и ср. партиями, произ-во отличается высокой с/с прод-ии, т.к. еще не полностью отработана технология ее выпуска. На этой стадии произ-ль имеет монопольные позиции на рынке, т.к. именно таких Т практически больше никто не производит. Конкуренции практически нет. Объем реальной продукции небольшой, цены – наивысшие. Однако при стратегии прорыва они м.б. низкими. Предпр-ие несет убытки либо прибыль очень невелика из-за незнач. продаж и высоких расходов по организации распределения Т и СтиС. На рекламу тратятся значит. средства, она носит информацион. характер. Расходы на мк очень большие. Ключевое значение для успеха нового Т на рынке имеют конструкторские характ-ки Т, его дизайн, потребит. свойства, а также обратная связь с потребителями, что позволяет выявить и устранить отриц. моменты в качестве прод-ии, повысить ее привлекательность для конечного потреб-ля.

Основные задачи мк: формир-ие адекватной сбыточной сети; активное проведение информац. рекламы; преодоление функциональной конкуренции между новыми Т и аналогичными Т на рынке; подготовка к возможному появлению конкурентов; обеспечение технол. рыночной адаптации нового Т на рынке.

Этап роста. Характеризуется полной загрузкой ПМ и даже их недостаточностью из-за перехода к крупномасштабному серийному выпуску продукции. Качество Т высокое, появляются модификации нового Т, Т-конкуренты. Цены остаются на прежнем уровне или слегка снижаются по мере роста спроса. Прибыль резко возрастает, поскольку издержки на стимулирование сбыта приходятся на больший объем продаж при одновременном сокращении издержек производства, и к концу стадии достигает максимальной величины. Круг покупателей расширяется; товарораспределение осуществляется по каналам массового сбыта. Расходы на рекламу снижаются. Реклама из информативной превращается в агрессивную. Для того чтобы максимально растянуть период быстрого роста рынка, фирма м. исп-ть несколько стратегических подходов: 1. Повысить качество новинки, придать ей дополнительные свойства, выпустить ее новые модели. 2. Проникнуть в новые сегменты рынка. 3. Использовать новые КР. 4. Переориентировать часть рекламы с распространения осведомленности о Т на стим-ие его приобретения.

5. Своевременно снизить цены для привлечения дополнительного числа потребителей.

Задачи Мк: избежать прямой конкуренции за счет модификаций и частичного совершенствования товара; обеспечить эф-ть агрессивной рекламы Т именно своего предприятия; использовать широкую сбыточную сеть по массовым продажам Т; обеспечить оптимально высокий уровень цен.

Этапы зрелости. юБольшинство Т на рынке находятся именно на этом этапе. Замедление темпов роста сбыта означает, что у производителей скапливаются запасы непроданных Т. Характерен избыток ПМ и применение стабильных отработанных технологий. Т выпускается крупными партиями, затраты на углубление ассортимента высокие. Обостряется конкуренция. Конкуренты все чаще прибегают к продаже по сниженным ценам и ценам ниже прейскурантных. Растет реклама, акцент переносится на привлечение массового и консервативного покупателя. Растут ассигнования на НИОКР с целью создания улучшенных вариантов Т. Все это означает снижение прибыли.

Для сохранения своих позиций на рынке фирма может выбрать один из трех вариантов:

модификация рынка: путем выхода на новые рынки или сегменты рынка; благодаря выявлению новых способов использования Т; путем перепозиционирования Т на рынке.

модификация Т: улучш. его качества; модернизации (придание новых свойств); улучше. оформления Т.

модификация комплекса Мк: ТП, ЦП, политики распределения и продвижения Т на рынок.

Задача Мк: проведение мероприятий, направленных на продление ЖЦТ: глубокая сегментация рынка и освоение новых рынков; диф-ция асс-та продукции; поощрение и стим-ие более частого потребл. товара.

Иногда здесь выделяют стадию насыщения, кот. начинается с падения объема продаж. Прибыльность торговли здесь начинает падать, но темпы падения замедленны, т.к. затраты на производство min. Наблюдается снижение цены и предоставление скидок, усиливается реклама и стимулирование сбыта.

Этап упадка. В конце концов, сбыт Т пойдет вниз. Это объясняется рядом причин: достижения в технологии; изменение вкусов потребителей; обострение конкуренции со стороны отечественных и зарубежных соперников. Наблюдается значительный избыток ПМ. Прибыль сокращается, сужаются каналы товародвижения, суммы, затраченные на рекламу, незначительные.

Относительно Т, находящегося на данном этапе ЖЦТ, фирма м. принять следующие решения: 1. Пр-тие пытается продлить ЖЦ путем интенсивной рекламы, соверш-ния Т, маневрированием ЦП. 2. Вложение в совершенствование не делает, но старается выжать из Т остаточную прибыль, привлекая потребителей и сокращая издержки произ-ва и сбыта товара. 3. Предприятие снимает Т с продажи.

№ 19 Стратегия разработки новых товаров

Понятие «новый» надо рассматривать по отношению к некоторому объекту в системе «Потребность – Потребитель – Товар – Рынок», т.е. Т. м.б. новым по удовлетворению новой потребности, по отношению к новому потребителю, по отношению к старому Т, по отношению к новому рынку.

По степени новизны под новым Т в Мк м. пониматься: качественно совершенно новый Т, т.е. аналогов кот. до его появления на рынке не было (ЭВМ); Т, несущий в себе значительное коренное усовершенствование (чайники); Т, уже обращающейся на рынке, но с некоторыми усовершенствованиями, не меняющими его характеристику (маленький и большой телевизор); Т новой сферы применения.

Концепция Мк исходит из того, что прежде чем приступить к созданию нового Т следует оценить:

область возможного применения Т, круг потенциальных покупателей, их возможную численность;

существующие ресурсы производства и сбыта;

необходимые изменения в производстве и сбыте;

возможные риски, в т.ч. и вероятность конкуренции нового Т с уже производимыми на предприятии.

При разработке нового Т необх. рассмотреть возможность, связать новый Т с товарами, производимыми на предприятии, как по технологии, так и по методам реализации. Это позволит более эффективно использовать производственные, технологические и сбытовые возможности, эффективно разработать стандартный Т для всех рынков. Это дает ряд преимуществ: - экономия средств за счет объема пр-ва; - упрощение контроля за движением товарных запасов; - организация техобслуживания; - стандартизация программы маркетинга; - быстрота окупаемости инвестиций.

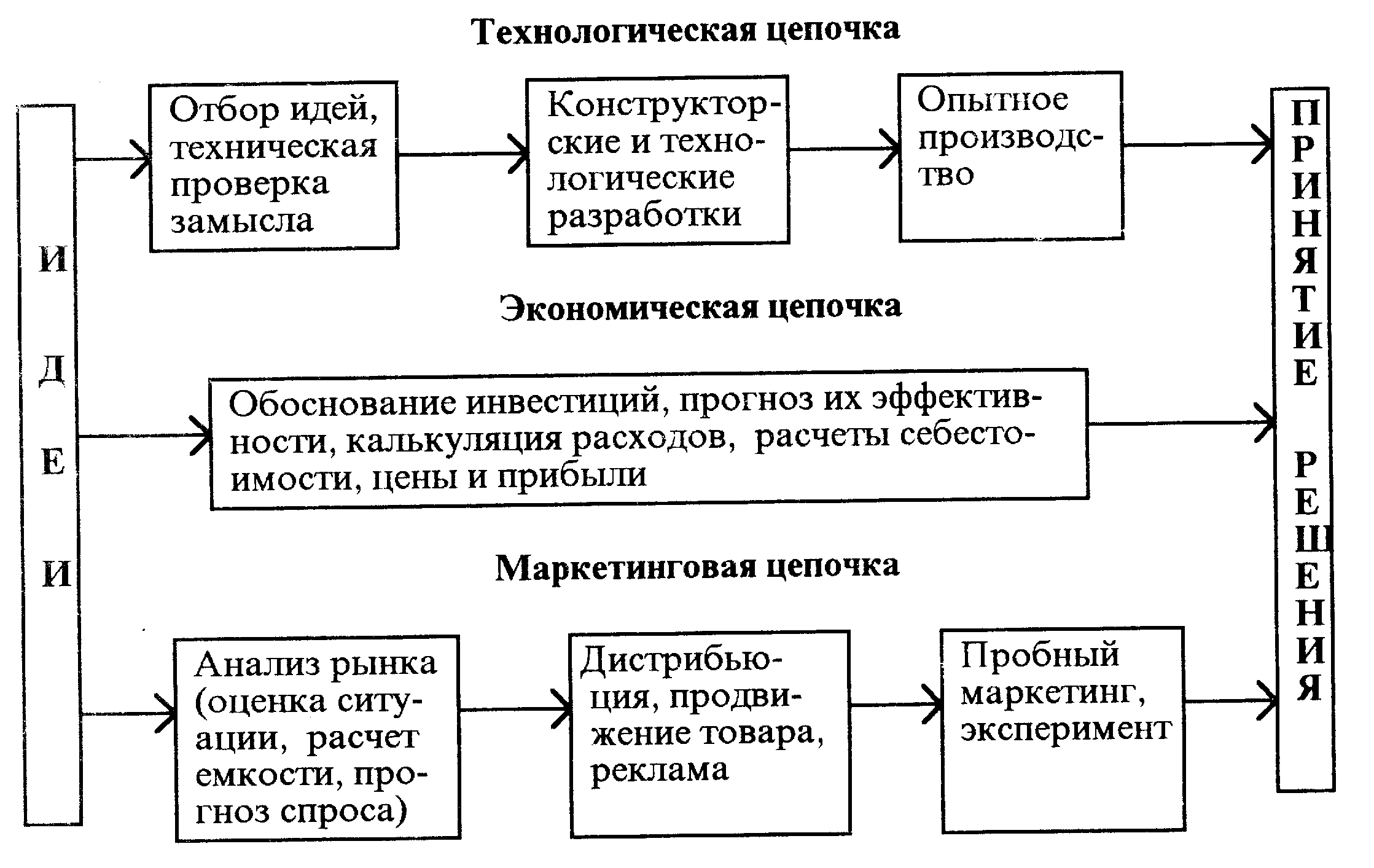

Разработка Т начинается с поиска, оценки и отбора перспективных идей, их апробации. Технол. разработка закл. в проектировании и конструировании самого Т, создании необходимого оборудования и ПМ для его массового выпуска. Экономическая разработка сводится к обоснованию инвестиционных вложений и прогнозу их эффективности, расчету с/с и отпускной цены, прогнозу прибыли и рентабельности. Маркетинговая разработка начинается на этапе предварительного рассмотрения и отбора идей проведения исследования рынка, на основании которого определяется его емкость и прогнозируется спрос.

Изучение и прогнозирование основных параметров рынка позволяют вплотную приблизиться к принятию решения о выводе Т на рынок. Однако до этого необходимо провести ряд мк операций по сертификации Т и оценке его конкур-ти, осуществить дистрибьюцию Т, провести пробный мк, развернуть рекламную кампанию и другие мероприятия по продвижению Т.

Взаимосвязи и единство во времени этих трех проектно-исследовательских процессов иллюстрируется:

Разработка товара идет одновременно на трех уровнях:

• по замыслу: какими свойствами он должен обладать, чтобы удовлетворять определенный набор потребностей, на какие типы потребителей он рассчитан;

• в реал. исполнении: имеет 5 отличит. признаков (определенный уровень качества; установленный набор полезных свойств; оригинальное оформление, привлекающее потребителей; марочное название; специфическая упаковка);

• с подкреплением: надежность; срок службы; гарантии потребителю; набор продажных услуг, необходимых данному товару; комплектность, конкурентоспособность и т.д.

Этапы разработки нового товара:

1. Поиск идеи. Осн. источниками идей для создания новых товаров явл.: - иссл-ния фундаментальные и прикладные; - наблюдение за родственными товарами на выставках и ярмарках; - отчеты и предложения торговых агентов, продавцов или дилеров; - тенденции в разработке новых изделий конкурирующими фирмами; - инф-ция поставщиков; - мнения экспертов; - информация в патентах, изобретениях, каталогах.

2.Отбор идеи. Дает возможность фирмам выбрать наиболее эффективные из них.

Цель: как можно раньше выявить и отсеять непригодные идеи. При этом сначала осуществляется отсев тех идей, которые не соответствуют текущим планам и долгосрочной стратегии предприятия, его техническому уровню, финансовым и ресурсным возможностям.

3.Разработка концепции нового товара. Вкл.: опред. проблемы, связанные с осознанием и структури-рованием потребностей, лежащих в основе идей; определяются возм-ти реализации идеи в изделии; выяв-ляются преимущества нового Т по сравнению с уже существующими аналогами; осущ-ся иссл-ние соц. аспектов нововведений; выясняется, насколько доступны пониманию потребителей осн. потреб. свойства нового Т; дается первоначальная экон. оценка затрат на нововведения и прибыльности новой продукции.

4.Оценка перспектив производства и сбыта новых товаров.

Предполагает изучение емкости рынка, трудностей проникновения на него остроты конкуренции, возможностей использований старых каналов сбыта или необходимость организации новых. Производиться оценка ЖЦТ на рынке и на основе анализа выносится решение о целесообразности выпуска новых товаров.

5.Разработка товаров. Это этап, на кот. осуществляется превращение идеи и концепции в новое изделие, полезное для потребителя, технически и коммерчески целесообразные для производителя.

На данном этапе проектируется сам Т, его параметры, дизайн, упаковка, выбирается название или торговая марка, изготавливаются опытные образцы и производятся лабораторные испытания.

После завершения этого этапа начинается подготовка к заключительному этапу - массовому производству и сбыта, однако перед его началом требуется исчерпывающая информация о рыночном потенциале новых изделий, поэтому проводятся испытания в рыночных условиях.

6.Испытания в рыночных условиях. Этот этап наиболее важен, когда новый Т существенно отлич. от предыд. образцов и когда производитель точно не знает, как потребитель отреагирует на него и как его продвигать на рынок. Продолж-ть стадии зависит от к/с Т. М.б. от нескольких дней до 1- 2 лет.

7. Этап производит. и комм. освоения. Разрабатывается детальный план пр-ва нового товара, что вкл. иссл-ние источников снабжения материалами, компонентами, оборудованием, подготовку раб. чертежей, запуск изделий в пр-во и одновр. разраб-ся меропр-ия по сбыту от рекламы до техослуживания.

№ 21,22 Организационные формы оптовой и розничной торговли

Опт. торговля – деят-ть по продаже Т или У для их перепродажи или произв. исп-я. Основные функции:

сбор о обработка инфомации о спросе; закупка и формир-е тов. ассортимента;

отбор, сортировка и формир-е наиболее приемл. для покупателей партий поставок;

складирование и хранение товаров; транспортировка товаров;

участие в продвижении товаров на рынок; распределение риска;

финансирование поставок и продаж; оказание консультационных услуг.

Товаропроизв-ли м. осущ-ть прямую опт. торговлю; т.о. м. обесп-ть наиб. полную политику продаж; они орг-ют свои торг. филиалы или торг. конторы (создают запасы т-ров и обесп-ют реал-цию шир. круга ф-кций опт. торговли,). Они могут также поручить опт. торговлю отделам сбыта.

Коммерч. опт. пр-тия – независ. фирмы, приобр-щие право собст-ти на Т. в целях его дальн. перепродажи; м. вып-ть как все функции, присущие опт. торговле, так и часть из них.

В 1-м сл. это коммерч. опт. пр-тия с полным обслуж-ем. Делятся на 2 вида: обслуживающие розничную торговлю и товаропроизводителей).

Во 2-м – коммерч. опт. пр-тия с ограниченным обслуживанием. Бывают:

фирмы, продающие за нал. расчет в розницу товары огранич. ассортимента;

фирмы, кот. после получения заказа находят поставщика, отгружающего товар потребителю;

фирмы, поставляющие Т. известных ТМ небол. партиями и взимающие с розн. торговцев оплату за проданный товар;

фирмы, рассылающие каталоги на продукцию огранич. асс-та и отгружающие её после получения заказа по почте.

Агенты и брокеры обесп-ют вып-е отд. ф-кций опт. т-ли, не имея при этом права собст-ти на Т., кот. они предл-ют для продажи. Агенты представляют, как пр., неск-ко произв-лей, т-ры кот. явл-ся взаимодополняющими и не конкурирующими. Осн. назначение брокеров – свести пок-лей и прод-цов для соверш-я сделок. Агенты и брокеры работают за комисс. вознагр-е или платежи за их услуги. Исп-е агентов и брокеров м. увел-ть V-мы продаж т-ров, используя при этом огранич. ресурсы и заранее зная, какие изд-ки, связ. со сбытом, он понесет. К сбыту его товаров подключается квалиф. торг. персонал.

Дилер – физ. лицо или фирма, посредник в торговых сделках купли-продажи товаров, ц.б., валюты, действует от своего имени и за свой счет. Прибыль получает за счет более высокой цены продажи.

Дистрибьютор – независимая коммерческая фирма, кот. оптом закупает у производителей товар для перепродажи, они устанавливают длит. Прямые связи с производителями и покупателями.

Оптовики принимают след. эф. решения:

установление целевого рынка; опр-е асс-та т-ров, учит-щего интересы оптовика и пок-ля;

выявление набора дополнительных услуг;

устан-е как для оптовика, так и для его покупателей приемл. цены;

обесп-е эфф продвижения т-ров на рынок; уста-е наилуч. местораспол-я оптовика.

Розн. т-ля – деят-ть по реал-ции Т и У конеч. покупателям, кот. приобретают их в целях потребления.

Покупки в розн. торговле м. осущ-ть как отд. люди, так и разл. пр-тия, орг-ции и учр-я. В этом сл. приобретен. т-ры исп-ся для коллектив. потребления или хоз. нужд. В кач-ве продавца: пр-тия розн. торговли и общ. питания, а также товаропроизв-ли. Вместе с тем розн. т-лю м. осущ.ть пред-тия опт. торговли, разл. заготовительные пункты, а также пр-тия сферы У., причем розн. торговля нередко является дополнением к основной деятельности.

Осн. ф-кции розн. торговли обусловлены необх-тью созд-я для потенц. пок-лей наиб. благопр. усл-й для удовл-я их нужд и потр-тей в отд. Т. Предлагаемые в розн. торговле Т. д. иметь требуемые кач. показ-ли, быть представленными в необх. асс-те, в опр. месте и в приемл. для пок-ля время. В случае необх-ти д.б. обеспечено послепрод. обсл-е. Розн. т-ля вып-ет след. основные функции:

опр-ет реал. нужды и потр-ти в товарах; формирует ассорт-т Т и У;

производит оплату поступивших товаров; хран-е, марк-ка т-ров, устан-ет цены;

продвижение товаров на рынок.

Для розн. торговли важн. знач-е имеет созд-е наиб. благопр. усл-й для продажи т-ров. Необх. осущ-ть след.: выбрать удобное место распол-я торг. точки; благожелательно относится к покупателям.

Выделяют след. предприятия розничной торговли:

Специализированные магазины – розн. торговые пр-тия, торгующие ассортим. группой товаров опред. глубины.

Универмаг – крупное пр-тия розн. торговли, предлагающее широкий ассортимент разл. товаров.

Универсам – крупное пр-тия розн. торговли с первоочередным удовлетворением нужд покупателей в продовольственных товарах и товарах дом. обихода, самообслуживание.

Супермаркеты – имеет большую торговую площадь, полный набор продовольственных товаров.

Магазины товаров повседневного спроса.

Классификация магазинов с учетов уровня обслуживания: самообслуживание, ограниченное и полное.

Внемагазинная розн. торговля – пересылка по почте, продажа на дому, рын. распродажа, передвижная распродажа.

№ 25 Выбор внешних рынков

П араметры

выбора внешнего рынка:

потенциал рынка, конкуренцию на нем и

возм-сти пр-тия.

араметры

выбора внешнего рынка:

потенциал рынка, конкуренцию на нем и

возм-сти пр-тия.

Потенциал. Требуется оценка спроса и его предельного роста, а также инф-ция, как лучше удовл-ть потребность данным т-ром, выявить эквивалентные т-ры и опр-ть масштабы их произв-ва и сбыта.

Ан-з восприимч-ти рынка - определение способа восприятия рынком предприятия как единого целого по его ассортименту и по поведению его менеджеров. Расширяя или сужая преимущества и слабые стороны пр-тия на уровне каждой составляющей его ассортимента в управленческом и организационном плане, новые соц.-эк. условия требуют от него усилий или, наоб-т, открывают возм-сти на внешн. рынке.

Стабильность рынка зависит от покупат. спос-ти клиентов и коммерч. постоянства. Причины нестабильности за-висят от реал. потерь дохода у потребителей, уловок, кот. свойственны управленч. культуре принимающей страны.

Анализ конкуренция. Необходимо учитывать: • конкуренцию м/у нац. произв-ми, которые поддерживаются властями; • конкуренцию с другими иностранными предприятиями.

Действия, предпринимаемые в процессе анализа конкурентов:

Выявление конкурентов фирмы (• на уровне категории товара; • на отраслевом уровне; • на уровне рынка).

Определение целей конкурентов (• текущая доходность; • рост ДР; • движение наличности; • ведущие позиции в области производства и т.д.);

Анализ стратегий конкурентов (Конкурентов на внешних рынках необх. разделить на стратегич. группы, т.е. предприятия некоторой индустрии со сходной стратегией на целевом рынке, и проанализировать все параметры в пределах отрасли: уровень качества товара; характеристики и комплексность каждого товара конкурента; систему обслуживания клиентов; политику ценообразования; зону распределения товара; стратегии в отношении торгового персонала; программы в области рекламы; Стис; стратегия НИОКР, производства, закупок, финансирования и др).

Оценка сильных и слабых сторон конкурентов (проводится с помощью базисного анализа, основанного на сравнении товаров и предприним. деят-ти предприятия с товарами и процессами конкурентов, для поиска путей повышения качества изделий и эффективности деятельности работы. Базисный анализ дает возможность понять, как и почему одни предприятия добиваются более высоких результатов, чем другие).

Выбор конкурентов, которых следует избегать или атаковать.

Оценка спектра возможных реакций конкурентов (Каждый конкурент реагирует на действие другого по-разному: • медленно или слабо; • только на атакующие действия; • на любые действия. Знание возможных реакций основных конкурентов на внешних рынках дает предприятию ключ к оптимальной атаке или обороне своих позиций на рынке.

Изучение возможностей предприятия. Основные методы определения к/с-ти пр-тия:

1. Структурный - оценка положения исходит из концентрации пр-ва, капитала и барьеров для прише-льцев на внешн. рынок. Осн. препятствиями здесь явл-ся: • экономичность крупномасштабного пр-ва; • степень дифференциации продукта; • преимущества в издержках; • размер капитала. Влияние внешних условий на к/с-ть пр-тия позволяет выявить факторы, кот. непоср-но влияют на уровень к/с фирм: • Емк р-ка; • доступность р-ка; • вид т-ра; • входные барьеры; • однородность р-ка; • конкурентные позиции пр-тия; возможность технических нововведений; •экономия на масштабе производства; дифференциация фирм.

2. Функциональный подход предусматривает роль эк-ких показателей деят-ти фирмы: соотн-ие издержки - цена; загрузка мощностей; объем ВП; норма прибыли; финансовая устойчивость и т.д. Составление названных показателей характеризует степень к/с-ти всей фирмы и ее отд. пр-ий за рубежом.

В общем виде процедуру выбора странового экспортного рынка м. представить в след. виде. Для исключения менее привлекательных рынков рекомендуется использовать факторы внешней среды. Факторы исключения – географический, культурный и т.д., критерии выбора – разные для каждых товаров.

Предварительный отбор (1 этап) - определяются несколько важных критериев для фирмы и выбираются те рынки, которые отвечают требованиям предприятия. Для определения размера рынка необх. осуществить мак-росегментацию (критерии – численность, доход на душу населения) (2 этап). Рынок м.б. разделен по отраслям экономики промышл-ти, пром-ным группам товаров, услуг и т.д. Главным шагом на этапе 2 д.б. поиск основы для макросегментирования, что в дальнейшем позволит опр-ть размер рынка в количественных единицах.

Этап 3 включает различные методы анализа рынка, выбранного ранее (этап 1). Для определения перспек-тивного потенциала рынка и спроса аналитики м. испол-ть различные экономико-статистические методы: метод временных рядов, метод индикаторов, метод статистической оценки, экспертное суждение и др.

Этап 4 означает разделение рынка на опред. группы продавцов, что дает базу для разработки Мк - микса заруб. рынка. Для окончат-го выбора странового рынка учит-ся последовательность действий: • выбор крите-риев; • определение важности факторов; • оценка привлекат-ти рынка; • сравнение и выбор лучшего рынка.

Для оценки факторов рыночной привлекательности, как правило, используются экспертные методы.

В случае положительного ответа на вопрос о привлекательности зарубежного рынка в целом следует принять решение о выборе типа Мк; • массовый Мк; • товарно-дифференцированный Мк; • целевой Мк.

№ 26 Способы присутствия фирмы на зарубежном рынке.

Формы организации международной деятельности.