- •Развитие зубочелюстного аппарата в пренатальном периоде

- •Формирование зубочелюстного аппарата в постнатальном периоде

- •(Н. В. Алтухов, 1913; в. И. Тонков, 1956)

- •Особенности строения височно-нижнечелюстного сустава у детей разного возраста

- •Периоды развития ребенка

- •Особенности строения лица и полости рта у детей разного возраста Особенности строения лица и полости рта новорожденного

- •Морфофункциональная характеристика зубочелюстной системы ребенка

- •Функция сосания

- •Функция глотания

- •Функция дыхания

- •Жевательная функция

- •Речевая функция

- •Постнатальный рост черепа и челюстей

- •Отличие в строении верхней и нижней челюсти

- •Этиология нарушений в челюстно-лицевой области

- •Химические и физические воздействия на эмбрион и плод в различные периоды внутриутробного развития

- •Генетические факторы

- •Экзогенные факторы

- •Семейные и генетически обусловленные факторы.

- •Болезни матери (до и в период беременности) и родовая травма новорожденного.

- •III. Ослабление организма ребенка и его общие заболевания.

- •Нарушения функций зубочелюстной систем] и наличие парафункций.

- •Аномалии формы зубов, величины, количества, структуры твердых тканей и стадий формирования.

- •VI. Аномалии положения зубов.

- •VII. Аномалии прорезывания зубов.

- •VIII. Аномалии зубных рядов — формы, разме- ров.

- •Аномалии окклюзии зубных рядов.

- •XI. Аномалии формы, величины челюстей и их отдельных анатомических участков.

- •Аномалии позиции челюстей и их инклинации.

- •Основное направление роста челюстей.

- •Нарушения пародонта и мягких тканей полости рта.

- •XV. Нарушения размеров основания черепа и костей лицевого отдела.

- •XVI. Экологические причины.

- •XVII. Нарушения эстетики лица, величины и расположения его мягких тканей.

- •Методы диагностики зубочелюстных аномалий

- •Трансверсальные пропорции лица

- •Вертикальные пропорции лица

- •Соотношение верхняя губа/резцы верхней челюсти.

- •Размер и контур носа.

- •Положение губ относительно эстетических плоскостей

- •Анализ улыбки

- •Трансверсальное измерение.

- •Изготовление стандартизированных фотографий

- •Методы диагностики зубочелюстных аномалий Диагностика размеров зубов, зубных рядов и апикальных базисов челюстей

- •Измерения зубов

- •Измерения зубных рядов

- •Трансверсальные размеры зубных рядов

- •Сагиттальные размеры зубных рядов

- •Измерения лонгитудинальной длины зубных рядов

- •Баланс зубной дуги

- •Положение осей резцов

- •Опорные зоны

- •Сужение по трансверзали и укорочение/удлинение по сагиттали

- •Изучение сегментов зубных рядов по Герлаху (Gerlah)

- •Влияние размеров и положения сегментов зубных рядов на формирование окклюзии

- •Измерения апикального базиса

- •Графические методы диагностики

- •Исследование функционального состояния зубочелюстно-лицевой системы.

- •Жевательный коэффициент зубов по н. И.

- •Коэффициенты выносливости пародонта к нагрузке

- •Коэффициент выносливости пародонта (по в. Ю. Курляндскому)

- •Пародонтограмма

- •Гнатодинамометрические методы исследования жевательной эффективности зубов

- •Коэффициент жевательной эффективности зубов у детей и подростков

- •Графические методы изучения жевательных движений нижней челюсти

- •Исследование функции речи

- •Исследование функции глотания

- •Исследование функции дыхания

- •Рентгенологические методы диагностики зубочелюстной системы

- •Внутриротовая рентгенография

- •Методы рентгенографии

- •Панорамная рентгенография челюстей

- •Ортопантомография. Томография височно-нижнечелюстных суставов

- •Томография височно-нижнечелюстных суставов

- •Телерентгенография головы

- •Девять различных конфигураций профиля лица

- •Анализ строения лицевого отдела головы по Downs (1948)

- •Зубные параметры

- •Анализ телерентгенограмм по Ricketts

- •Определение и локализация точки XI

- •Дополнительное описание параметров анализа по Ricketts

- •Анализ строения лицевого отдела головы по Tweed (1946)

- •Анализ телерентгенограмм головы в боковой проекции по Steiner

- •3.Мягких тканей: отношение губ к s-линии

- •Дентальный анализ:

- •Анализ боковых телерентгенограмм головы по Di Paolo.

- •Оценка положения зубных рядов относительно координатной точки к.

- •Расстояние от координатной точки к до контактной точки смыкания резцов, клыков и моляров у детей с физиологической окклюзией зубных рядов

- •Контроль торка верхних резцов (Fastlight, 2000).

- •Телерентгенография головы в прямой проекции

- •Локализация точек на трг головы в прямой проекции

- •Принципы анализа трг, выполненного в прямой проекции

- •Трансверсальные линейные параметры

- •Коэффициенты пропорций

- •Угловые параметры

- •Измерение отклонения средней линии

- •Классификации зубочелюстных аномалий

- •Зубочелюстные аномалии, вошедшие в мкз-10

- •Ортодонтический диагноз. Определение степени выраженности морфологических, функциональных и эстетических нарушений в зубочелюстной системе

- •1. Знание схемы и последовательности обследования ребенка у стоматолога:

- •2. Умения на практике применять алгоритм стоматологического обследования:

- •3. Умение письменно изложить данные субъективного и объективного обследования ребенка и оформить академическую историю болезни.

- •I. Паспортная часть (profatio).

- •II. Данные субъективного исследования

- •II. Данные объективного исследования

- •Основные методы профилактики и лечения аномалий и деформаций зубочелюстного аппарата

- •Профилактические методы лечения

- •Медико-генетические консультации

- •Внутриутробный период

- •Лактационный период

- •Период временного прикуса

- •Миогимнастика

- •Упражнения при дистальном и глубоком прикусе

- •Упражнения при мезиальном прикусе

- •Упражнения при открытом прикусе

- •Упражнения при перекрёстном прикусе

- •Период сменного прикуса

- •Период постоянного прикуса

- •Диспансеризация в ортодонтии

- •Психоподготовка и психотерапия

- •Методы стимуляции процессов остеорепарации

- •Вакуум-терапия

- •Ультразвук

- •Ультрафонофорез

- •Электростимуляция

- •Микроволновая резонансная терапия миллиметрового диапазона

- •Вибростимуляция

- •Зависимость параметров вибрационного воздействия от групповой принадлежности зубов

- •Электрофульгурация

- •Терапевтическая стоматологическая помощь

- •Хирургическая стоматологическая помощь

- •Хирургические методы в комплексном лечении зубочелюстных аномалий и деформаций

- •Виды уздечек языка

- •Методы хирургического лечения

- •Виды паталогии уздечек губ, преддверия

- •Виды уздечек верхней губы

- •Методы хирургического лечения

- •Виды уздечек нижней губы

- •Методы хирургического лечения

- •Виды преддверия полости рта

- •Методы хирургического лечения

- •Ретенция зубов

- •Обнажение коронки ретинированного зуба

- •Поворот зуба по оси

- •Компактостеотомия перед ортодонтическим лечением

- •Классификация ортодонтических аппаратов

- •Методы лечения зубочелюстных аномалий

- •Аппаратурный метод лечения

- •Механически действующие (активные) аппараты

- •Внеротовые съемные аппараты

- •Внутриротовые съемные аппараты

- •Внутриротовые несъемные аппараты

- •Функционально-действующие (пассивные) аппараты.

- •Аппараты комбинированного действия

- •Ретенционные аппараты

- •Влияние ортодонтических аппаратов на ткани пародонта и височно-нижнечелюстной сустав

- •Теории перестройки костной ткани

- •Морфологические изменения в височно-нижнечелюстных суставах

- •Силы, применяемые в ортодонтии

- •Этапы ортодонтического лечения

- •Этиологиия, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и профилактика аномалий отдельных зубов

- •Классификация некариозных поражений зубов

- •Классификация некариозных поражений твёрдых тканей зубов

- •Аномалия цвета

- •Аномалия структуры твёрдых тканей зуба

- •Аномалия формы зубов

- •Аномалия формы коронок

- •Слившиеся (сросшиеся) зубы

- •Аномалия количества зубов

- •Аномалия прорезывания зубов

- •Преждевременное прорезывание зубов

- •Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и профилактика аномалии положения отдельных зубов

- •Вестибулярное положение зубов

- •Нёбное положение зубов

- •Язычное положение зубов

- •Диастема

- •Поворот зубов (тортоаномалия)

- •Хирургические методы

- •Аппаратно-хирургический метод

- •Комбинированный метод (хирургически-ортодонтический)

- •Протетический метод

- •Супраокклюзия и инфраокклюзия

- •Транспозиция зубов

XVI. Экологические причины.

Загрязнение окружающей среды (факторы химические, физические, бактериологические).

XVII. Нарушения эстетики лица, величины и расположения его мягких тканей.

Нарушения лица в фас: Асимметрия лица.

укороченная или удлиненная нижняя часть;

синдромы короткого или длинного лица;

нарушения носа (формы его спинки, кончика; величины носа);

резкая выраженность или сглаженность носогубных складок;

несомкнутые губы в покое, нарушения высоты каждой губы (укороченная, удлиненная);

нарушения величины красной каймы губ (узкая, широкая, вывернутая);

изменение размеров ротовой щели;

зияющая ротовая щель и десневая улыбка;

аномальное положение передних зубов, заметное в покое, при разговоре и улыбке;

дефекты зубных рядов в переднем участке;

глубокая супраментальная борозда;

западение подбородка или его выстоя-ние;

наличие точечных углублений на коже подбородка (симптом «наперстка») и в области углов рта, свидетельствующих о функциональных нарушениях;

наличие двойного подбородка при низком расположении языка;

пигментные пятна на лице вокруг глаз, рта, характерные для ГЭД и множественной адентии;

гипотрихоз, наличие пушковых волос на голове, характерных для множественной адентии при ГЭД;

редкие брови и ресницы;

оттопыренные уши и отклонения их расположения в вертикальном направлении.

• Нарушения лица в профиль:

резко выпуклое лицо («птичье») или вогнутое лицо (измененное расположение подносовой точки, верхней губы, подбородка в биометрическом профильном поле Дрейфуса, нарушенная форма профиля по отношению к эстетической плоскости Ricketts, нарушенные величины угла Т по Schwarz и губного угла по Шмерцлеру);

диспропорциональные соотношения верхней, средней и нижней частей лица.

Следует подчеркнуть, что аномалии прикуса полиэтиологичны, поэтому важно выявить индивидуальные сочетания причин их развития, чтобы устранить их в процессе лечения.

Методы диагностики зубочелюстных аномалий

В последующих главах будут рассмотрены вопросы, связанные с клиническим обследованием детей, а также с использованием специальных методов исследования, к которым относятся методы антропометрических измерений лица и головы пациента, его гипсовых моделей челюстей, рентгенологический и функциональный методы.

Комплексное исследование зубочелюстной системы пациента необходимо для постановки правильного диагноза и выбора плана и метода его лечения. Только полное обследование пациента позволит точно классифицировать те или иные аномалии зубов, зубных рядов, апикальных базисов челюстей, определить аномалии размеров, положения челюстных костей, их взаимоотношения, то есть выявить обусловленность аномалии окклюзии, установив симптомокомплекс морфологических и функциональных изменений зубочелюстной системы.

Следует помнить, что аномалии зубов, зубных рядов, челюстных костей в конечном итоге приводят к аномалиям окклюзии зубных рядов, которые включают в себя весь симптомокомплекс зубочелюстных аномалий. Вид смыкания зубных рядов может быть один и тот же, а причины, приводящие к этой аномалии, могут быть разные. Отсюда и план лечения будет индивидуальный.

В основе аномалии окклюзии зубных рядов лежат аномалии зубов, зубных рядов, апикальных базисов челюстей, аномалии челюстей, которые в итоге приводят к нарушению эстетики лица, а также к функциональному расстройству мышц челюстно-лицевой области. Именно на это следует обращать особое внимание при обследовании, как определяющее при решении вопроса о проведении ортодон-тического лечения.

Клиническое обследование пациента

В ортодонтии используются как клинические, так и специальные (дополнительные) методы диагностики.

Клиническое обследование является ведущим при постановке диагноза в ортодонтии. Оно включает в себя опрос (сбор анамнеза), осмотр лица, осмотр рта.

Опрос служит для получения следующих сведений:

паспортные данные,

анамнестические данные:

-состояние здоровья матери во время беременности, течение родов,

-состояние ребенка при рождении,

-способ и сроки вскармливания ребенка,

-состояние здоровья ребенка, перенесенные им заболевания,

-сроки прорезывания молочных зубов,

-когда ребенок начал ходить и говорить,

-положение ребенка во время сна,

-наличие вредных привычек,

-причины и время преждевременной потери зубов,

-начало смены молочных зубов и сроки прорезывания постоянных зубов,

-жалобы.

Осмотр лица пациента позволяет оценить:

-лицевые признаки,

-симметричность левой и правой половин лица,

-пропорциональность лица,

-профиль лица.

При осмотре рта проводится:

-осмотр зубов (заполняется зубная формула),

-осмотр зубных рядов, альвеолярных отростков,

-определение прикуса (окклюзии зубных рядов),

-оценка расположения уздечек верхней и нижней губ, языка,

-оценка расположения и размера языка,

-изучение конфигурации неба.

Клиническое обследование начинается с опроса ребенка и его родителей. Ортодонта интересует ряд общих данных о пациенте: возраст, место его жительства, бытовые условия, питание, место воспитания или обучения, род занятий родителей.

Опрос также необходим для определения этиологии аномалии зубочелюстной системы. Следует выяснить у матери ребенка состояние ее здоровья во время беременности, наследственность, течение родов, доношенным или недоношенным родился ребенок, его вес при рождении, способ вскармливания (грудное, искусственное или смешанное) и до какого времени, который по счету ребенок. Уточняют, в каком возрасте и какой степени тяжести он перенес различные заболевания (рахит, диспепсию, гастроэнтерит, корь, коклюш, ветряную оспу, скарлатину, дифтерию и другие). Обращают внимание на время прорезывания первых молочных зубов, когда ребенок начал ходить и говорить. Выясняют, как дышит ребенок днем и ночью (дыхание носовое или ротовое, с закрытым или открытым ртом), а также привычное положение ребенка во время сна, есть или были ли вредные привычки и какие (сосание пальца, языка, кусание ногтей, карандаша и др.). Уточняют время и причины преждевременной потери молочных и постоянных зубов, время начала смены зубов.

Выясняют, проводилось ли ранее ортодонтическое лечение (в каком возрасте, как долго, какими аппаратами), проводилось ли хирургическое вмешательство во рту (по какому поводу и когда), имела ли место травма челюстно-лицевой области, какие неудобства пациент испытывает в данный момент, на что жалуется (эстетические или функциональные нарушения).

При осмотре ребенка оценивают его соматическое и психическое развитие, соответствие его возрасту. Обращают внимание на рост, вес, упитанность, уделяют внимание физическому развитию и осанке.

Лицо пациента осматривают в фас и профиль, определяют высоту лица, симметричность левой и правой половин лица, определяют положение головы.

Эти сведения позволяют дать общую характеристику роста и формирования организма и, что важно, могут помочь определить патогенетическую взаимосвязь зубочелюстных аномалий с ослаблением опорно-связочного аппарата и нарушением осанки.

Антропометрические исследования лица и головы пациента

Эстетика (от греч. Aisthetikos — относящийся к чувственному восприятию — наука о прекрасном в природе и искусстве. Эстетические категории (красота, гармония, мера) в античные времена считались не только характеристикой и эталоном произведения искусства или явления природы, но и формообразующими принципами как природы в целом, так и общественной жизни. Другими словами, эстетика - это философская наука об общих принципах творчества по законам красоты. В стоматологии и, в частности, в ортодонтии эстетическая оценка выступает как результат соотнесения объекта и его свойств с выработанным человеком за века эстетическим идеалом, играющим роль своего рода «эталона», нормы для этой оценки. Эстетический идеал не есть нечто произвольно возникающее в сознании человека, он формируется под определяющим влиянием природных и социальных условий, в которых живет человек.

Медицинская эстетика призвана заниматься реабилитацией физических свойств человеческого тела в соответствии с научно обоснованными критериями эстетической оценки. Это законы пропорциональности и симметрии, принципы формообразования и цветовой гармонии, возрастные и половые особенности и др. Тезис «о вкусах не спорят» сегодня утратил свое содержание. Количественные методы в эстетике открывают все новые закономерности в структуре красоты человека и позволяют, аргументированно объяснить ее признаки.

Чтобы иметь возможность судить о какой-либо патологии в строении или функции органов лица, необходимо знать совокупность признаков их нормального состояния. Понятие «норма» в своем развитии прошло пять этапов. На I этапе понятие «норма» характеризовалось как гармоничная пропорциональность в строении лица, однако в жизни идеальная гармония встречается редко. В связи с этим на II этапе появилось понятие «средняя норма». Несмотря на то что математически полученная «средняя норма» явилась своего рода эталоном для сравнения, на практике оказалось, что допустимые колебания от нее были значительными и зависели от многих факторов. На III этапе появилось понятие «средняя индивидуализированная норма», зависящая от возраста, пола, расы и др., а также существующей взаимозависимости между параметрами и признаками лица. IV этап сформировал понятие «целостная норма», когда отвергаются статистические понятия о норме и обосновываются положения о «функциональном и эстетическом оптимуме». На V этапе, благодаря применению современных методов изучения строения головы и лица и функции их органов и тканей появилось понятие «индивидуальная оптимальная норма». Данное понятие позволяет устанавливать для каждого человека оптимальную индивидуальную морфологическую, функциональную и эстетическую норму, к которой следует стремиться.

Эстетика имеет два измерения - объективное и субъективное. Объективная (замечательная) красота основана на непосредственном рассмотрении объекта, подразумевая, что объект обладает свойством, достойным похвалы независимо от сознания человека. Субъективная (приятная) красота — качество, определяемое личными взглядами и вкусами человека. Стоматологи должны видеть объективную эстетику (замечательная красота) зубочелюстно-лицевой системы, замечая единство, форму, структуру, баланс, цвет, функцию и вид зубных рядов.

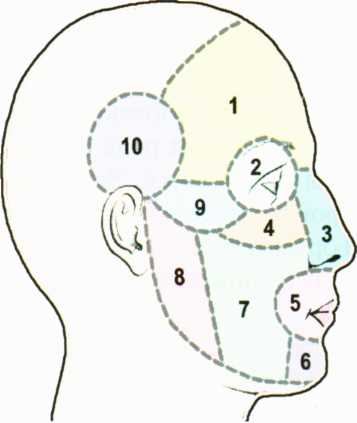

Рис.29. Топографические области лица: 1- лобная,

2- глазничная, 3- носовая, 4- подглазничная, 5- ротовая, 6- подбородочная, 7- щечная, 8- околоушно-жевательная; 9- скуловая; 10- височная.

Принято рассматривать следующие топографические области лица: лобную, глазничную, носовую, подглазничную, ротовую, подбородочную, щечную, скуловую (рис. 29).

В формировании лица участвуют многие

компоненты, создающие устойчивые

анатомические параметры: форма и

размеры костей лицевого черепа, или

скелета лица.

формировании лица участвуют многие

компоненты, создающие устойчивые

анатомические параметры: форма и

размеры костей лицевого черепа, или

скелета лица.

Скелет лица (лицевой отдел черепа представляет его основу, ведущую конструкцию). Как бы ни были развиты мускулатура и подкожная жировая клетчатка внешний облик в значительной мере определяется конструкцией и формой костной основы лица. Каждый человек имеет свои особенности строения черепа и неповторимые характеристики внешности, однако конструктивно-анатомическая форма головы в основе своей у всех одинаковая. В связи с этим, определяя местоположение конструктивных линий, следует помнить, что они лежат у основания костей черепа, а не на поверхности лица (рис. 30).

Эстетические проблемы должны быть зафиксированы при диагностике. К сожалению, эстетичность лица достаточно субъективна. Вследствие этого при обследовании оценивают пропорции лица, а не эстетические категории.

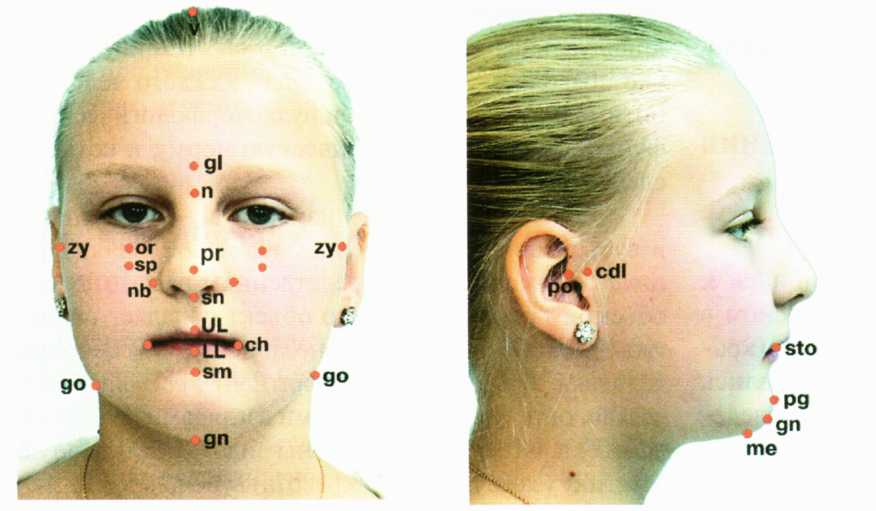

Для изучения мягких тканей лица используют следующие точки (рис. 31):

V (vertex) — наиболее высоко расположенная в срединной плоскости точка черепа;

gl (glabella) - наиболее выступающая точка на нижней части лба;

n (nasion) - точка, расположенная в месте пересечения плоскости N-S с кожей профиля лица;

pr (pronasale) - кончик носа;

sn (subnasale) - точка перехода нижней части носа в верхнюю губу;

UL (labiale superius) - наиболее выступающая точка красной каймы верхней губы;

sto (stomion) - точка пересечения линии смыкания губ со срединно-сагиттальной плоскостью;

LL (labiale inferius) - наиболее выступающая точка красной каймы нижней губы;

sm ( supramentale) - наиболее вогнутая точка подбородочно-губной борозды;

pg (pogonion) - наиболее выступающая точка мягких тканей подбородка;

gn (gnathion) - наиболее нижняя точка мягких тканей подбородка;

me (menton) - нижняя точка на контуре мягких тканей нижней части подбородка;

or (orbital rim) — точка пересечения вертикальной линии, проходящей через середину зрачка, и нижнего края глазницы;

Рис.31. Расположение мягкотканых точек на лице и на ТРГ головы в боковой проекции.

sp (subpupil) — точка, находящийся на 1/2 расстояния от точки or до точки основания носа;

nb (nasal base) — точка наибольшего углубления в области крыла носа;

ро (porion) — точка, находящаяся на середине верхнего края наружного слухового прохода;

cdl (condylion) — наиболее передняя точка на середине мыщелкого отростка нижней челюсти;

zy (zygion) — наиболее выступающая кнаружи точка скуловой дуги;

ch (cheilion) — точка угла рта: переход красной каймы верхней губы в нижнюю;

go (gonion) — наиболее нижняя и расположенная кзади точка мягких тканей в области угла нижней челюсти;

cb (cheekbone) - точка пересечения вертикальной линии, проходящей через наружный угол глазной щели, и наиболее выступающей точки скуловой дуги.

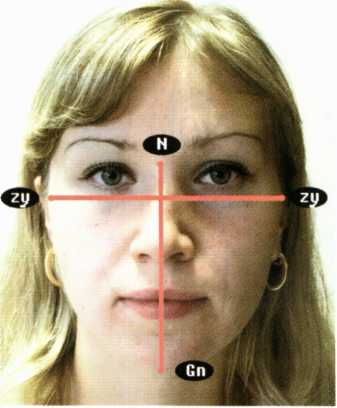

Анализ лица

Пропорции лица. Оценка формы головы и лица может быть менее субъективной и более точной, если оценивать размеры и отмечать непропорциональность как проблему, а не рассматривать отдельно ширину и высоту лица.

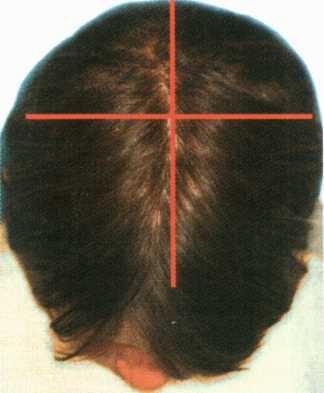

Форму головы оценивают в соответствии с головным индексом, отражающим процентное отношение поперечного диаметра головы к продольному по R. Martin и K. Saller (1957) (рис. 32):

![]()

Выделяют следующие варианты формы головы: долихоцефалия (dolichocephalia) при индексе 75,9 и менее; мезоцефалия (mesocephalia) - 76,0 - 80,9; брахицефалия (brachycephalia) - 81,0 - 85,4; гипербрахицефалия (hyperbrachycephalia) - 85,5 и более.

Рис. 32. Линии, показывающие ширину и высоту головы.

Форму лица (Garson, 1910) (рис. 33) определяют соотношением:

![]()

где морфологическая высота лица - расстояние между точками n (задняя точка корня носа) и ширина лица в области скуловых дуг - расстояние между точками zy.

Лицо очень широкое (hypereuryprosop), если показатель до 78,9; широкое (euryprosop) - при79,0—83,9; среднее (mesoprosop) - при 84,0—87,9; узкое (leptoprosop) - при 88,0—92,9; очень узкое (hypereuryprosop) —при 93,0 и более.

Рис. 33. Ширина и высота лица для вычисления индекса по Garson.

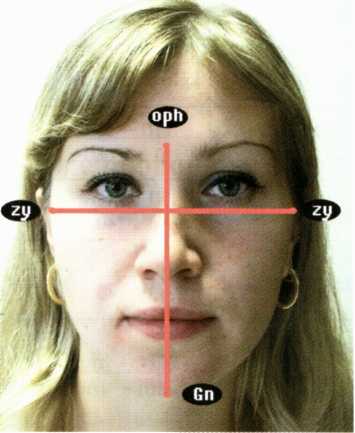

Форму лица можно определить с помощью лицевого индекса по Izard (IFM — индекс фациальный морфологический). Длину лица измеряют от точки oph до точки gn. Точка oph находится на пересечении средней линии лица и касательной к надбровным дугам. Ширина лица — это расстояние между наиболее выступающими точками на скуловых дугах zy (рис. 34).

![]()

Величина индекса от 104 и более характеризует узкое лицо, от 97 до 109 —среднее, от 96 и меньше — широкое.

Рис. 34. Ширина и высота лица для вычисления индекса по Izard.

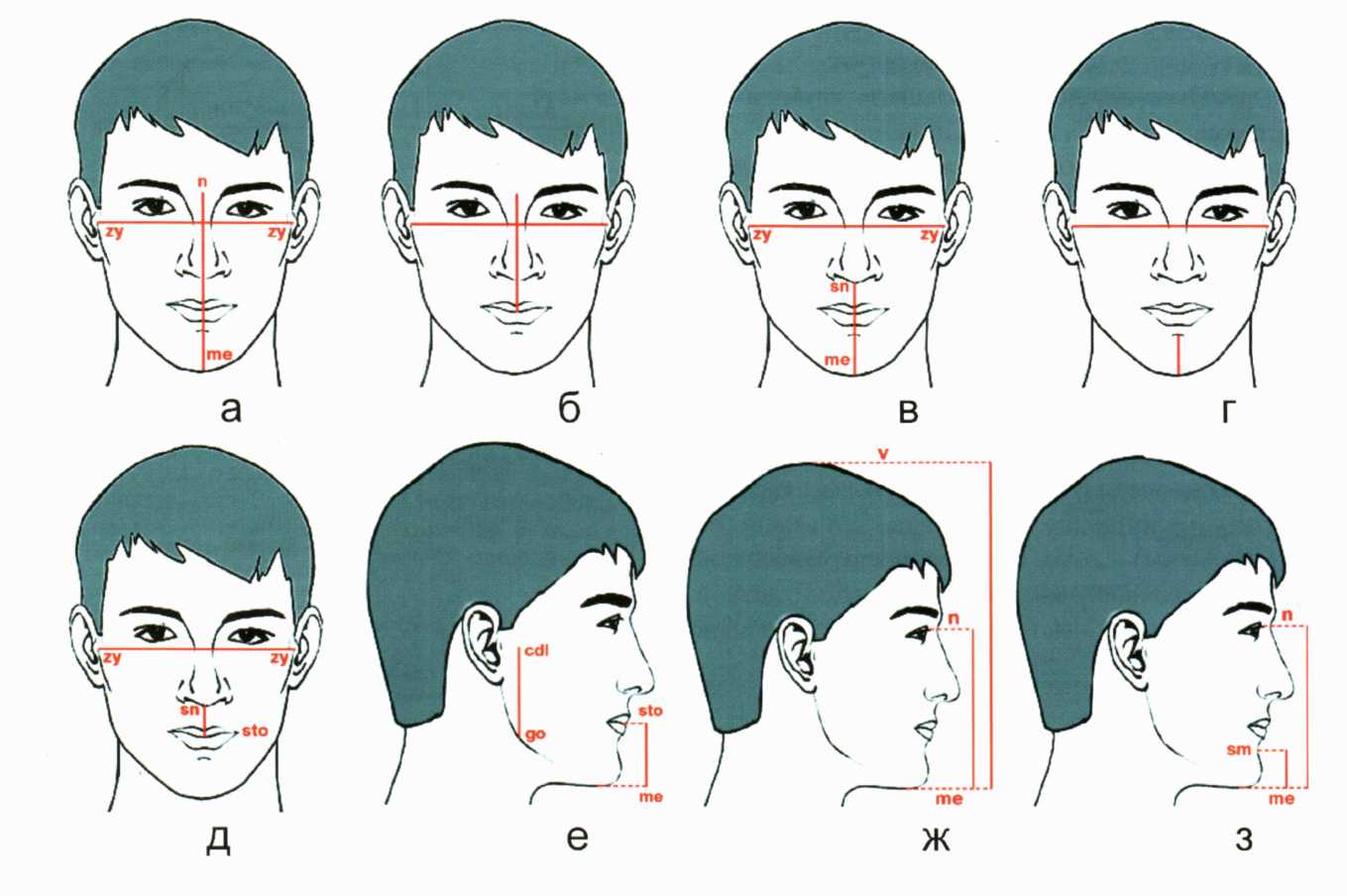

Рис. 35. Измерительные точки, применяемые при определении индексов пропорциональности лица: а - лицевой, б - верхний лицевой, в - нижний лицевой, г - подбородочно-лицевой, д - верхней губы, е - передне-задней лицевой высоты, ж - краниофациальный индекс, з - подбородочный.

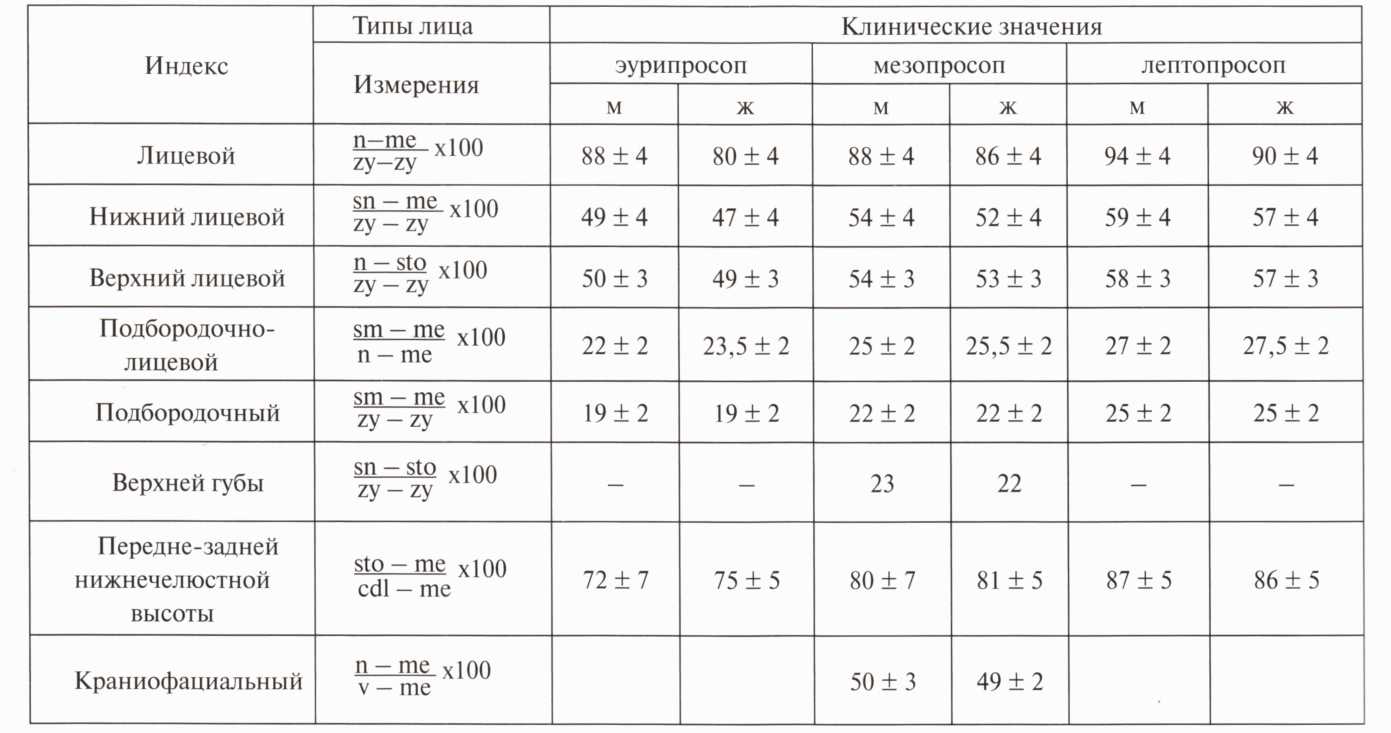

В зависимости от показателей выделяют: эври-, мезо-, лепропрозопов (табл. 7).

Табл.7

Значения индексов пропорциональности при различных типах лица

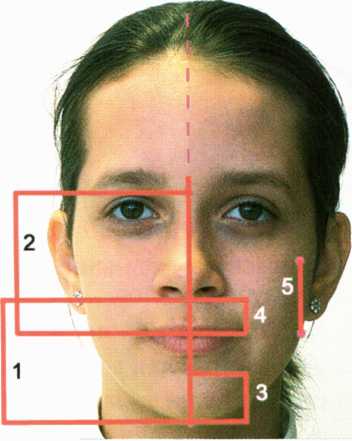

Рис.

36.

Участки

лица, использующиеся для определения

индексов пропорциональности: 1

- нижняя высота

лица; 2- верхняя высота лица; 3- высота

подбородка; 4- высота верхней губы; 5-

высота ветви нижней челюсти.

1

- нижняя высота

лица; 2- верхняя высота лица; 3- высота

подбородка; 4- высота верхней губы; 5-

высота ветви нижней челюсти.

Рис. 38. Реставрация лица на портрете по его зеркальному отражению.

Ортодонты и челюстно-лицевые хирурги используют и другие вспомогательные точки и линии для определения иных индексов пропорциональности лица (рис. 35).

Пропорциональные отношения являются более важными, чем абсолютные значения, но даже они - просто направляющие принципы в лечении. Определяя основные индексы, мы не всегда можем выявить чистую морфологическую форму, и часто привлекательные лица отличаются от размеров которые приняты за норму. Это подтверждает тот факт, что средний индивидуум не может быть особенно привлекательным. Тем не менее изучение пропорций это важная часть информации при обследовании (рис. 36).

Альтернативой к измерению высоты и ширины лица является его описание. Лица бывают широкие и узкие, короткие и длинные, круглые и овальные, квадратные и прямоугольные (рис. 37).