- •Лекция 1 введение, краткая история фармакогнозии, химический состав растений (1 ч)

- •Краткий очерк по истории фармакогнозии

- •Химический состав лекарственных растений.

- •Лекарственные растения и сырье как источники витаминов

- •Жирорастворимые витамины

- •Каротиноиды

- •Промышленные источники каротина.

- •Витамины группы к

- •Водорастворимые витамины.

- •Классификация терпеноидов.

- •1) Полутерпены с5н8; 2) монотерпены с10н16; 3) сесквитериены с15н24.

- •Биогенез терпеноидов в растениях.

- •Эфироносы промышленного значения.

- •Смолистые растения, сырье и продукты

- •Растения, содержащие каучук и гутту

- •Распространение алкалоидов в растительном мире

- •Некоторые алкалоидоносы.

- •Цианогенные гликозиды

- •Тиогликозиды

- •Сердечные гликозиды

- •Сапонины

- •Фенолокислоты, фенолоспирты, ацетофеноны фенилуксусные кислоты (структуры: с6—с1, и с6—с2)

- •Оксикоричные кислоты (структура с6—с3)

- •Лигнаны (структура с6—с3)

- •Кумарины

- •Кумарины и оксикумарины

- •Фурокумарины

- •Хромоны

- •Флаваноны и халконы

- •Полимерные фенольные соединения

- •Кора дуба (Cortex Quercus)

- •Яды змей

- •Пчелиный яд

- •Бадяга (Spongilla)

Фенолокислоты, фенолоспирты, ацетофеноны фенилуксусные кислоты (структуры: с6—с1, и с6—с2)

Фенолокислоты широко распространены в растениях. Однако не имеется ни одного вида лекарственного сырья, в котором они являлись бы основными биологически активными веществами, ради которых оно использовалось для медицинских целей. Фенолокислоты — типичные сопутствующие вещества, участвующие в лечебном. эффекте суммарных препаратов.

Например, протокатеховая кислота вообще характерна для покрытосемянных, поскольку ее обнаружили почти в каждом исследованном растении. Широко распространена и п-оксибензойная кислота.

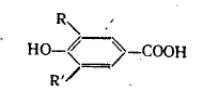

Рисунок п- Оксибензойная R=R'=H, Протокатеховая R=OH R' = H,

Галловая R=R'=OH

Галловая кислота может накапливаться в значительных количествах (до 6%), например в листьях толокнянки.

Салициловая кислота встречается сравнительно редко. Ее метиловые эфиры входят в состав эфирных масел GauKheria procumbens, Viola tricolor, Berula lenta и др.

Некоторые растения содержат фенолокислоты с необычным расположением гидроксильных групп. Так, Primula officinalis содержит 2-окси-б-метокси-и 3,5-диоксибензойные кислоты, a Colchicum autumnale 2-окси-6-метокси-бензойную кислоту.

Фенолоспирты и их гликозиды содержатся в родиоле розовой, недавно вошедшей в число растений научной медицины.

Ацетофеноны и фенилуксусные кислоты также должны быть отнесены к сопровождающим веществам.

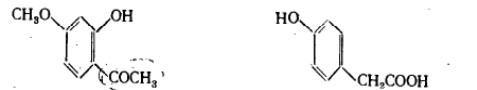

Ацетофенон пеонол характерен для Paeonia (Ranuiiculaceae), а также найден в некоторых Liliaceae.

Рисунок Пеонол 4-Оксифенилуксусная кислота

Золотой корень, корень радиолы (Radix Rhodiolae)

Родиола розовая— Rhodiola rosea L.; семейство толотянковые — Crassulaceae. Многолетнее травянистое растение с толстым клубневидным корневищем и несколькими прямостоящими неветвистыми стеблями высотой до 50 см. Листья мясистые, толстые, очередные, густорасположенные, сидящие, продолговато-яйцевидные, заостренные, длиной 3—5 см, шириной до 2 см. Цветки с пятимерным околоцветником, желтые, собраны в густые щитковидные соцветия. Растет в полярно-арктической и альпийской областях, в равнинных и горных тундрах Европейской части России и Сибири, на Тянь-Шане и дальнем Востоке. Основные промышленные заросли находятся на Алтае на высоте 1500-2000 м. над уровнем моря.

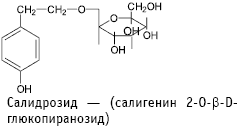

Главные вещества в корневище родиолы розовой – фенольные соединения: фенолоспирты и их гликозиды, флавоноиды и дубильные вещства. Фенолоспиртом здесь является n-оксифенилэтанол, иначе называемый гирозолом, который в сырье содержится в основном в виде гликозида. Этот гликозид именуют салидрозидом. Содержание салидрозида варьирует от 0,5 до 1%.

Среди флавоноидов находятся кверцетин, гиперозил, кемпферол и изокверцетин. Дубильные вещества содержатся до 20%, они относятся к пирогалловой группе. В корневищах присутствует эфирное масло (0,8-0,9%), органические кислоты: галловая, щавелевая, янтарная, лимонная, яблочная. Имеются липиды, соединения марганца.

Золотой корень заимствован из народной медицины Сибири, где он очень ценился как средство, повышающее работоспособность. В научную медицину вошел после изучения сибирскими учеными, начатого по инициативе проф. Г. В. Крылова. В результате фармакологических исследований золотого корня выявлены его стимулирующее, антигипнотическое действие и способность повышать сопротивляемость организма, к неблагоприятным воздействиям. Адаптогенное действие у препаратов золотого корня приблизительно такое, как у препаратов растений семейства аралиевых (женьшень, элеутерококк). Применяется золотой корень в виде жидкого экстракта (Extractum Rhodiolae fluidum), приготавливаемого на 40% спирте и содержащего не менее 29% экстрактивных веществ. Салидрозида в экстракте содержится около 0,5%.