- •Лекция 1 введение, краткая история фармакогнозии, химический состав растений (1 ч)

- •Краткий очерк по истории фармакогнозии

- •Химический состав лекарственных растений.

- •Лекарственные растения и сырье как источники витаминов

- •Жирорастворимые витамины

- •Каротиноиды

- •Промышленные источники каротина.

- •Витамины группы к

- •Водорастворимые витамины.

- •Классификация терпеноидов.

- •1) Полутерпены с5н8; 2) монотерпены с10н16; 3) сесквитериены с15н24.

- •Биогенез терпеноидов в растениях.

- •Эфироносы промышленного значения.

- •Смолистые растения, сырье и продукты

- •Растения, содержащие каучук и гутту

- •Распространение алкалоидов в растительном мире

- •Некоторые алкалоидоносы.

- •Цианогенные гликозиды

- •Тиогликозиды

- •Сердечные гликозиды

- •Сапонины

- •Фенолокислоты, фенолоспирты, ацетофеноны фенилуксусные кислоты (структуры: с6—с1, и с6—с2)

- •Оксикоричные кислоты (структура с6—с3)

- •Лигнаны (структура с6—с3)

- •Кумарины

- •Кумарины и оксикумарины

- •Фурокумарины

- •Хромоны

- •Флаваноны и халконы

- •Полимерные фенольные соединения

- •Кора дуба (Cortex Quercus)

- •Яды змей

- •Пчелиный яд

- •Бадяга (Spongilla)

Цианогенные гликозиды

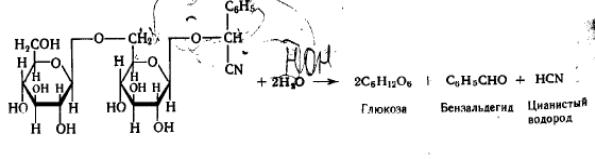

Цианогенные гликозиды, содержащие в составе агликона синильную кислоту, довольно часто встречаются в растительном имре. Большее их число (амигдалин, пруназин, прулузарин, самбунигрни и др.) в качестве второго компонента содержат бензальдегид. В некоторых гликозидах синильная кислота образует соединения с ацетоном (линамарин), или с метилэтилкетоном (лотустралин). Цианогенные гликозиды наиболее характерны для семейства розоцветных, прежде всего сливовых, где они локализуются в основном в семенах. Из цианогенных гликозидов в медицине нашел применение амигдалин, открытый еще в 1830 г. Робике.

Семя горького миндаля (Semen Amygdali amarae)

Миндаль обыкновенный (разновидность горький) – семейство розоцветные, подсемейство сливовые.

Химический состав. Семена горького миндаля наряду с жирынм маслом содержат 3-5% гликозида амигдалина. Сахарной частью в амигдалине является дисахарид гентобиоза, которая связана с агликоном β-гликозидной связью. Под влиянием ферментного катализа амигдалин расщепляется на 2 молекулы глукозы, бензальдегид и синильную кислоту.

Рисунок гидролиз амигдалина

Применение. Горькоминдальная вода содержит 0,1% синильной кислоты (свободной и связанной) и применяется в каплях и микстурах в качестве успокаивающего и обезболивающего средства

Тиогликозиды

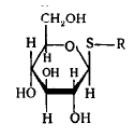

Тиогликозиды (S-гликозиды) представляют собой производные циклических форм L-тиосахаров; в меркапто-(ЗН)-группе которых атом водорода замещен агликоном (R).

Рисунок тиоглюкозид

S-гликозиды очень устойчивы к кислотному гидролизу; щелочи расщепляют их на исходные компоненты — тиосахар и агликон. S-гликозиды легко расщепляются соответствующими ферментами.

Тиогликозиды особенно характерны для растений семейства Craciferae (горчица, хрен, редька, редис и др.), но они содержатся также и в некоторых растениях других семейств, например Liliaceae (Allium), Tropaeolaceae (Tropaeolum) и др.

Тиогликозиды обладают одним общим свойством — при гидролизе раздражающе действовать на слизистые оболочки и кожу. Благодаря этому свойству некоторые растения, содержащие тиогликозиды, издавна используются в качестве сырья для получения лекарств, оказывающих местное раздражение или отвлекающее действие.

Семя горчицы сарептской (Semen Sinapis junceae)

Растение. Сарептская горчица — Brassica juncea Czem. (Syn. Sinapis juncea L.); семейство крестоцветные — Craciferae. Однолетнее травянистое растение с ветвистым стеблем высотой 50—60 см. Семя горчицы — без эндосперма. На поперечном срезе виден круглый корешок под двумя подковосложенными самядолями; внутренняя семядоля меньше наружной.

Сарептская горчица широко культивируется на Нижнем Поволжье и Северном Кавказе. Свое название она получила от г. Сарепта (ныне один из районов Волгограда), в дореволюционное время своеобразного центра культуры и переработки этого масличного растения.

Близкий вид — черная горчица (Brassica nigra Koch.) типична для Западной Европы. Отличается прижатыми к стеблю стручками и однообразной темно-красно-бурой окраской семян. По гистологическому строению семян оба вида одинаковы .

Химический состав. В семенах сарептской (а также и черной) горчицы содержится гликозид синигрин. представляющий собой двойной эфир аллилизотиоцианата с бисульфатом калия и глюкозой. В присутствии воды при оптимальной температуре 50—60°С ферменты, содержащиеся в семенах горчицы, расщепляют гликозид на свои компоненты. Гидролиз идет в два этапа: вначале с помощью фермента миросульфатазы (сульфатазы — специфические эстеразы, расщепляющие сложные эфиры, образуемые неорганическими кислотами) от синигрина отщепляется бисульфат калия. Затем с помощью другого фермента — тиоглюкозидазы расщепляется глюкозидная связь у атома серы и образуются глюкоза и аллилизотиоцианат (иначе называемый горчичным эфирным маслом).

Семена сарептской горчицы являются промышленным пищевым сырьем для получения горчичного жирного масла. Последнее получают прессованием из предварительно обрушенных семян, т. е. более или менее освобожденных от семенной оболочки с помощью обдирочных вальцовых машин. Остающийся жмых представляет собой фармацевтическое сырье. После измельчения в виде тонкого порошка его используют для приготовления горчичников, а также для получения эфирного масла.