- •Вопрос 1. Основные понятия и определении

- •Вопрос 2 Исторический обзор этапов развития техники мсп.

- •Вопрос 3. Основные задачи техники многоканальной связи.

- •Вопрос 4. Виды и классификация мсп. Перспективы развития мсп.

- •Вопрос 5. Уровни передачи

- •Вопрос 6. Первичные сигналы

- •Вопрос 7,8. Параметры канала тч. Остаточное затухание, ачх,фчх, входное и выходное сопротивление, динамический диапазон, помехи, ах.

- •Вопрос 9. Принцип построения многоканальных ткс

- •Вопрос 10. Каналы связи. Канал тч

- •Вопрос 11. Принципы построения сп с чрк.

- •Вопрос 12. Принципы построения сп с врк.

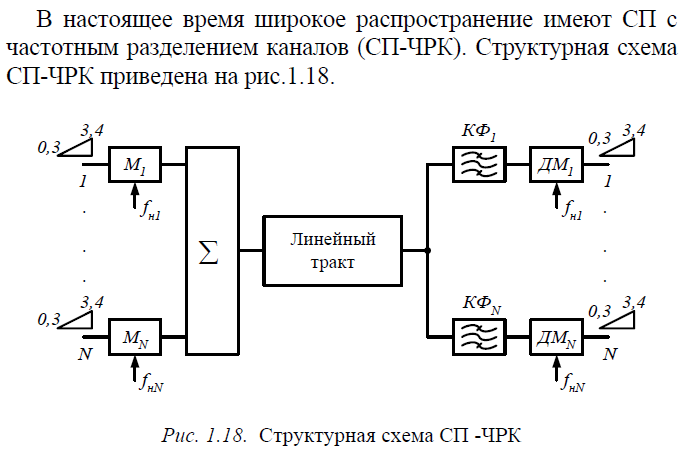

- •Вопрос 13. Структурная схема сп с чрк

- •Вопрос 14. Развязывающие устройства, их характеристики.

- •Вопрос 15. Дифференциальная система

- •Вопрос 16. Одиночная замкнутая система

- •Вопрос 17. Явление электрического эхо.

- •Вопрос 18. Индивидуальный принцип построения ткс с чрк.

- •Вопрос 19. Групповой принцип построения ткс с чрк.

- •Вопрос 20. Схемы организации связи: Четырехпроводная однополосная

- •Двухпроводная двухполосная

- •Двухпроводная однополосная

- •Вопрос 21. Групооброзование

- •Вопрос 22. Иерархия мсп с чрк.

- •Вопрос 27. Методы формирования канальных сигналов.

- •Вопрос 28. Способы передачи ам-сигналов.

- •Вопрос 29. Фильтровый способ формирования обп.

- •Вопрос 30. Фазоразностный способ формирования обп

- •33. Преобразователи частоты. Назначение. Классификация. Требования к ним.

- •Вопрос 34. Фильтры сп с чрк.

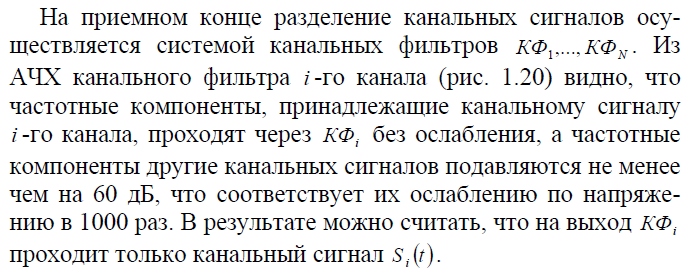

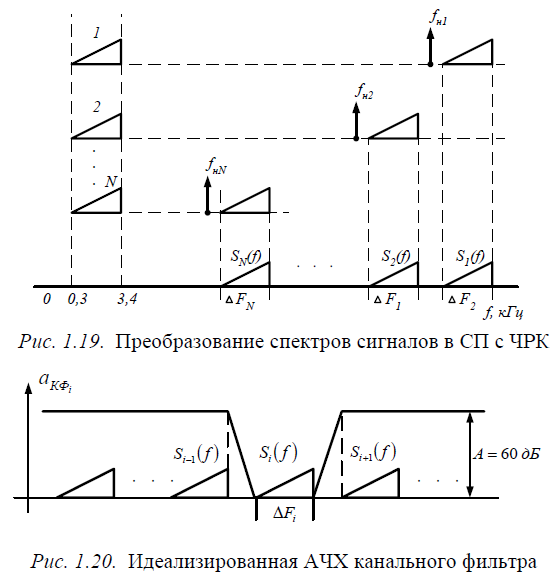

- •Вопрос 35 Параметры канального фильтра

- •36 Параметры линейных фильтров

- •Вопрос 37. Го сп с чрк: назначение и требования к го

- •38. Принципы построения и структурные схемы го.

- •Вопрос 39. Методы синхронизации частот.

- •Вопрос 43. Усилители сп с чрк.

- •Вопрос 35. Искажения в сп с чрк: ачи и фчи

- •Вопрос 45. Причины, характер появления, коррекция линейных искажений

- •Вопрос 46. Причины, характер появления, коррекция нелинейных искажений.

- •Вопрос 47. Классификация помех

- •Вопрос 52. Автоматическое регулирование усиления. Системы косвенного действия.

- •Вопрос 53 аппаратура магистральных мсп с чрк

- •Вопрос 54. Зоновые мсп

- •55. Системы передачи местной сети

- •Вопрос 56. Аппаратура передачи программ тв и звукового вещания.

- •Вопрос 57. Аппаратура выделения каналов.

- •Вопрос 58-59. Двухпроводный и четырехпроводный низкочастотный транзит каналов

- •Вопрос 60 Выделение каналов и транзит групповых трактов

- •Список экзаменационных вопросов

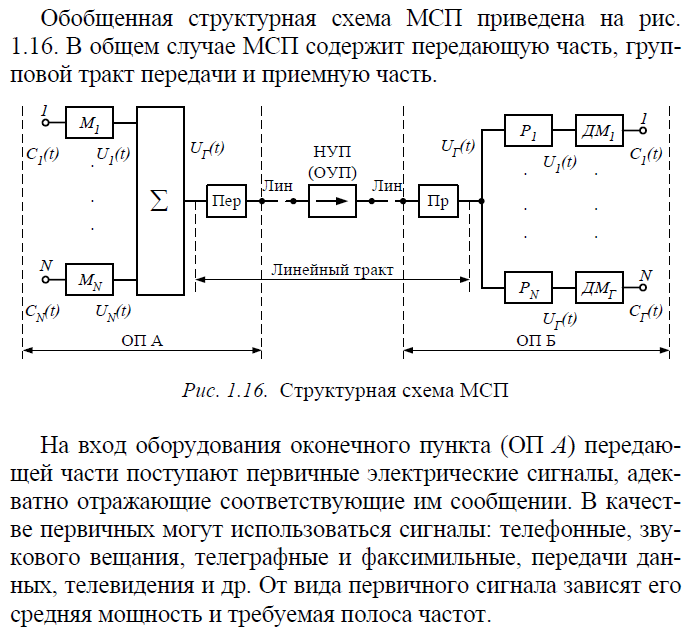

Вопрос 9. Принцип построения многоканальных ткс

Вопрос 10. Каналы связи. Канал тч

Канал тональной частоты (ТЧ) является единицей измерения емкости систем передачи и используется для передачи телефонных сигналов, факсимильной и телеграфной связи, а также для передачи данных.

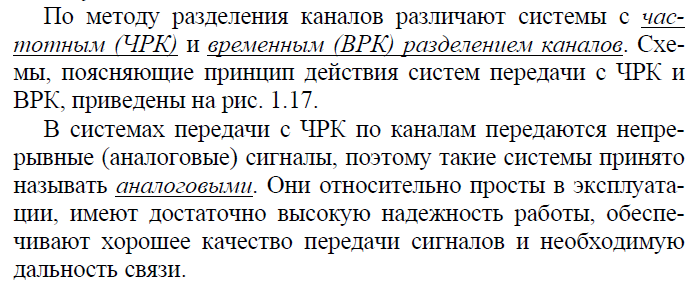

Все каналы МСП, в том числе и ТЧ. содержат усилительные устройства, которые усиливают сигналы только в одном направлении передачи. Поэтому для создания канала двустороннего действия необходимо использовать две встречных линии одностороннего действия. Организованная таким способом линия передачи называется чешырехпроводной Окончание этой линии называют четырехпроводным окончанием канала .

В абонентских трактах телефонные сигналы передаются одновременно в обоих направлениях по одной и той же двухпроводной цепи, называемой двухпроводной линией передачи. Окончание такой линии называют двухпроводным окончанием. В местах подключения двухпроводной линии передачи к четы- рехпроводной необходимо использовать развязывающие устройства (РУ) (рис. 1.8). Затухания развязывающих устройств в направлениях 4-3 и 3-4 должно быть максимальным, так как только в этом случае будет достигнута взаимонезависимость разных направлений передачи, т. е. сигнал с выхода одного одностороннего канала не оудет поступать на вход другого.

Номинальные значения входного и выходного сопротивлений канала ТЧ равны 600 Ом.

Остаточное затухание канала ТЧ составляет 7 дБ. Положительная величина остаточного затухания при двухпроводном окончании является необходимым условием устойчивости канала связи.

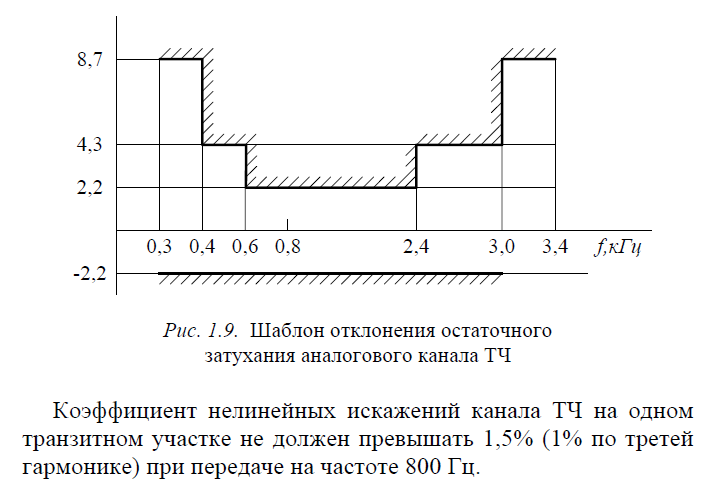

Эффективно передаваемая полоса частот канала ТЧ - это полоса, на крайних частотах которой (0,3 и 3,4 кГц) остаточное затухание на 8,7 дБ превышает остаточное затухание на частоте 800 Гц.

Частотная характеристика отклонения канала ТЧ от номинала 7 дБ должна оставаться в пределах шаблона (рис. 1.9) при максимальном числе транзитов, т. е. при 12 переприемных участках.

Вопрос 11. Принципы построения сп с чрк.

Вопрос 12. Принципы построения сп с врк.

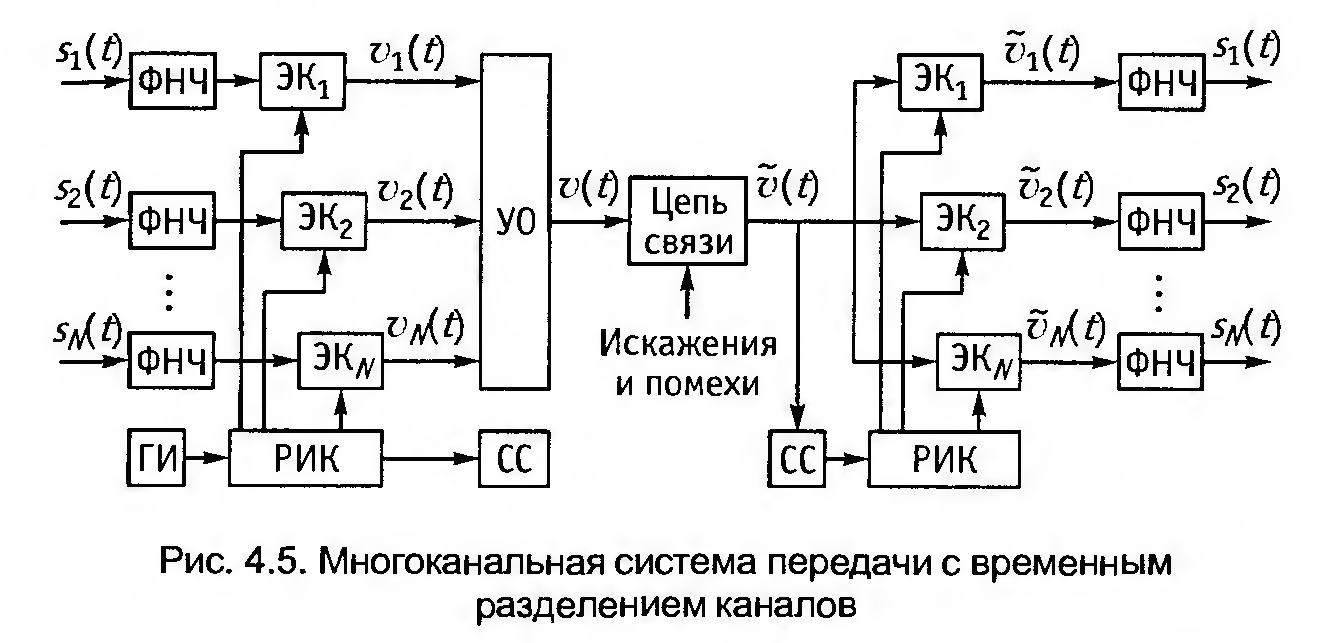

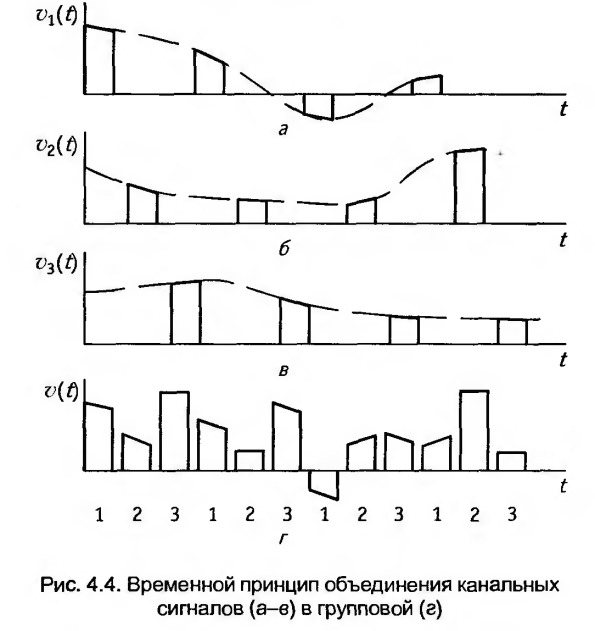

Пусть в качестве переносчика первичного сигнала S1(t) выбрана периодическая последовательность узких импульсов и осуществлена модуляция этой последовательности по амплитуде. Полученный в результате АИМ-сигнал - канальный сигнал V1(t) первого канала - показан на рис. 4.4, а. Выберем последовательность импульсов в качестве переносчика второго первичного сигнала S2(t), таким образом, чтобы импульсы АИМ-сигнала V2(t) второго канала передавались в те промежутки времени, когда цепь свободна от передачи импульсов первого канала (см. рис. 4.4, б). Канальные импульсы третьего (см. рис. 4.4, в) и других каналов также должны быть сдвинуты во времени относительно импульсов первых двух каналов и друг друга. Групповой сигнал V(t) получается после объединения канальных сигналов V1(t), V2(t), VN(t) (рис.4.4,г).

Получить канальные АИМ-сигналы практически очень легко. Роль АИМ-модуляторов могут выполнять электронные ключи (ЭК) (рис. 4.5), на которые нужно подать первичные сигналы. Ключи управляются импульсными переносчиками. Работа АИМ-модуляторов сводится к следующему: импульсы переносчиков поочередно открывают ключи, на выходах которых появляются первичные сигналы.

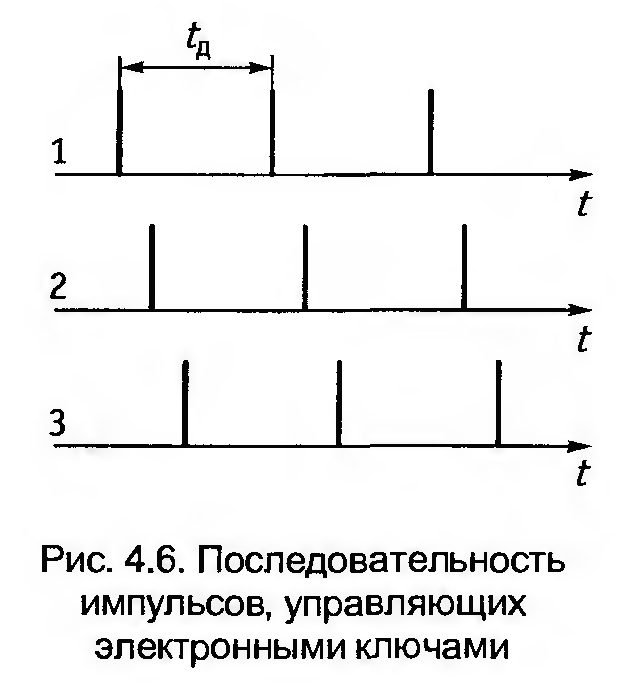

Нужно позаботиться лишь о том, чтобы последовательности импульсов, подаваемые на ключи ЭК, были сдвинуты во времени относительно друг друга (рис. 4.6). Эту задачу (см. рис. 4.5) выполняет распределитель импульсов каналов (РИК), управляемый генератором импульсов (ГИ). Таким образом, импульсы каждого канала, несущие в своей амплитуде информацию о первичном сигнале, передаются по цепи только в определенные промежутки времени. Разделение каналов на приеме (т.е. выделение канальных импульсов из группового сигнала) можно легко осуществить также с помощью ЭК, которые должны работать синхронно и синфазно с ключами передающей части. Другими словами, ключ каждого канала должен открываться тогда, когда по цепи приходят импульсы данного канала, и быть закрытым во время прихода импульсов других каналов. Это достигается с помощью управления ключами ЭК импульсными последовательностями (такими же, как и на передаче), вырабатываемыми в РИК приемной части и синхронизированными с импульсами передатчика с помощью схемы синхронизации СС (см. рис. 4.5). Канальные импульсы V1(t), V2(t), VN(t) с помощью УО объединяются в групповой сигнал.