- •Вопрос 3.

- •Вопрос 4.

- •Вопрос 2. Строение и основные структурные элементы древних и молодых платформ(на примере Сибирской платформы и Западно-Сибирской плиты)

- •Структурные элементы поверхности фундамента и осадочного чехла платформ:

- •Вопрос 3.Пористость, проницаемость и фазовая проницаемость коллекторов.Нефть,газ и вода в поровом пространстве коллектора.

- •Вопрос 4.Геологические задачи разведочной геофизики и роль разных методов в их решении.

- •1.Минералогия магматических и метасоматических пород. Магматическая кристаллизация

- •Контактово-метасоматические процессы

- •Фенитизация

- •2.Первичные формы залегания осадочных горных пород и морфологические типы слоистости.

- •4.Магнитные и электрические свойства горных пород: определяющие факторы и закономерности.

- •Плотность горных пород

- •Плотность химических элементов и минералов

- •Плотность магматических пород

- •Плотность метаморфических пород

- •Зависимость плотности пород от р-т-условий; плотностные модели коры и мантии Земли

- •Упругие своиства горных пород

- •Упругие свойства простых веществ и минералов

- •Скорости в магматических и метаморфических породах

- •Зависимость скоростей сейсмических волн в интрузивных породах от давления

- •Вопрос 1. Интрузивные горные породы нормального ряда.

- •Вопрос 2. Учение о геосинклиналях и тектоника литосферных плит: сущность, обоснование, сравнение основных положений.

- •Основные положения тектоники литосферных плит

- •Вопрос 3. Геотектоническое, структурное, стратиграфическое распределение месторождений нефти и газа.

- •Вопрос 4. Корреляция между плотностью и скоростями сейсмических волн. Объясните природу общей закономерности и отклонений от нее.

- •1. Петрохимические серии магматических пород (толеитовая, щелочно-оливин-базальтовая, щелочная и известково-щелочная-андезитовая).

- •2. Строение складчато-покровных областей. Основные структурные элементы (на примере складчатых поясов обрамления Сибирской платформы).

- •3. Океанографический профиль: геоморфологические элементы, биономические зоны.

- •4. Нормальное гравитационное поле Земли, его изменение с широтой и высотой вблизи земной поверхности.

- •Вопрос 1. Фации метаморфизма. Основные принципы их выделения

- •Вопрос 2. Первичные формы залегания магматических горных пород, геологические методы диагностики морфологии и взаимоотношений эффузивных и интрузивных тел.

- •Вопрос 3. Важнейшие группы ископаемых животных и растений, их значение для стратиграфии и палеогеографических реконструкций.

- •Вопрос 3. Аномалии силы тяжести, их виды, корреляция их значений с рельефом.

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 3.

- •Вопрос 4.

- •2. Особенности строения, магматизма и метаморфизма раннедокембрийских щитов древних платформ (на примере Алданского и Анабарского щитов).

- •1) Алданский щит

- •2) Анабарский щит

- •3) Стратиграфический кодекс: содержание, структура, назначение

- •Методы количественной интерпретации гравитационных аномалий

- •Вопрос 1

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 3. (На счёт этого вопроса очень сильно сомневаюсь! Не понятно что нужно!!!)

- •Вопрос 4.

- •Базальты

- •Методы определения абсолютных движений плит

- •Вопрос №4. Методы сопротивлений; общие принципы, измерительные установки, различие методов вэз и эп.

- •Методы палеогеографических исследований.

- •2) Механизмы складкообразования и геологические обстановки формирования складок и складчатых областей.

- •Динамические условия образования складок

- •Геологические условия образования складок

- •Складки волочения

- •3) Условия формирования россыпных месторождений. Главные промышленно-важные минералы россыпей.

- •4) Физические основы сейсморазведки: типы волн, отражение и преломление, вид годографов.

- •Вопрос 1.

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 3.

- •Вопрос 4.

- •Вопрос 1.

- •Вопрос 3.

- •Вопрос 4.

- •Вопрос 2.

- •Образование сбросов.

- •Взбросы.

- •Происхождение взбросов.

- •Происхождение грабенов и горстов.

- •Происхождение сдвигов.

- •Раздвиги

- •Надвиги

- •Тектонические трещины

- •Вопрос 1. Главные петрохимические типы метаморфических пород.

- •Вопрос 2. Пассивные окраины континентов:строение и состав осадочных формаций.

- •Вопрос 3. Геологические условия образования грейзеновых и скарновых месторождений вольфрама, главные рудные минералы.

- •Вопрос 4. Абиотические факторы.Большая тройка абиотических факторов на суше и в море.Классификация организмов по их отношению к абиотическим факторам.

- •Солнечное излучение

- •Палеомагнитные исследования и их значение для тектоники

- •Технологические свойства и марки углей. Основные факторы катагенеза углей и нефтей

- •Гсз: основы методики, задачи и основные результаты

- •Морфологические типы кристаллов и их информативное значение

- •Активные окраины континентов: типы, cтроение, зональность вулканизма

- •Торф и сапропель. Паралическое и лимническое торфонакопление

- •Ядерная геофизика: физические понятия и основные факты

- •Ядерно-геофизические методы при поиске и разведке месторождений нефти и газа

- •Вопрос 1

- •2. Зарождение на поверхности жидкости.

- •3. Зарождение на готовых зародышах.

- •4. Зарождение на кристаллах ранней генерации.

- •Вопрос 2

- •Вопрос 3 Конструкция стратиграфической схемы. Номеклатура и иерархия страт подразделений, категории подразделений

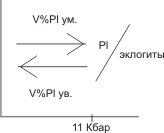

- •Основные типы геотермобарометров

- •1.Геотермометры, основанные на обменных реакциях - термометры, основанные на распределении между фазами Mg и Fe при опред. P и t.

- •2. Геотермометры, основанные на реакции с ростом расходования фаз. (net-transfer)

- •3. Сольвусная геотермометрия.

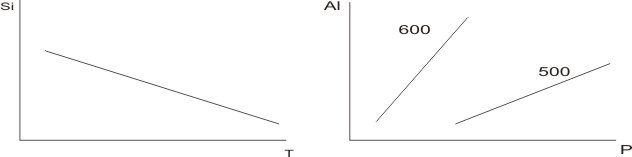

- •Амфиболовый геобарометр

- •Амфиболовый геобарометр

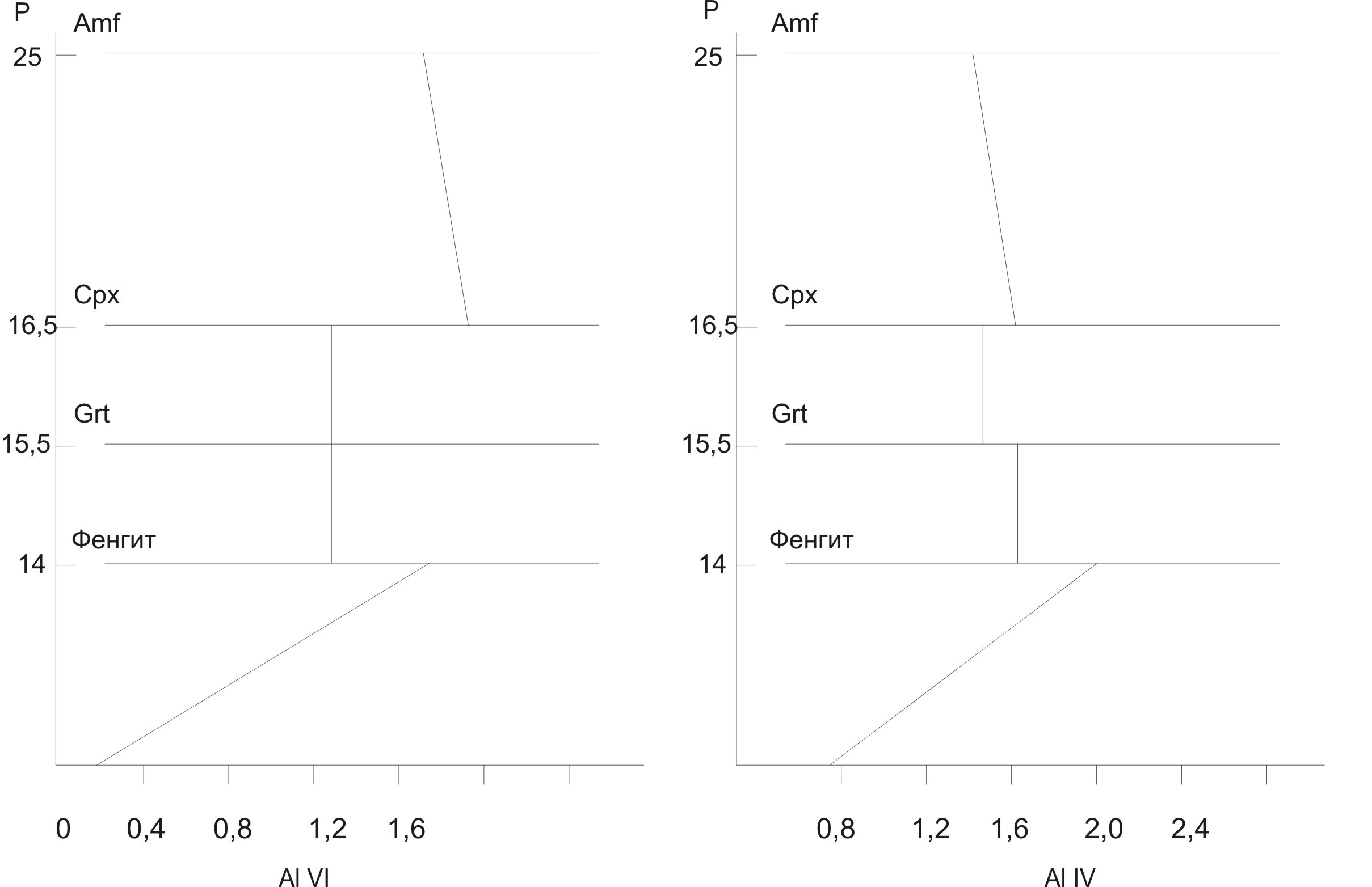

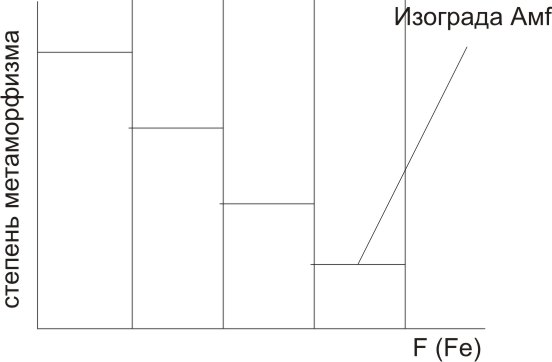

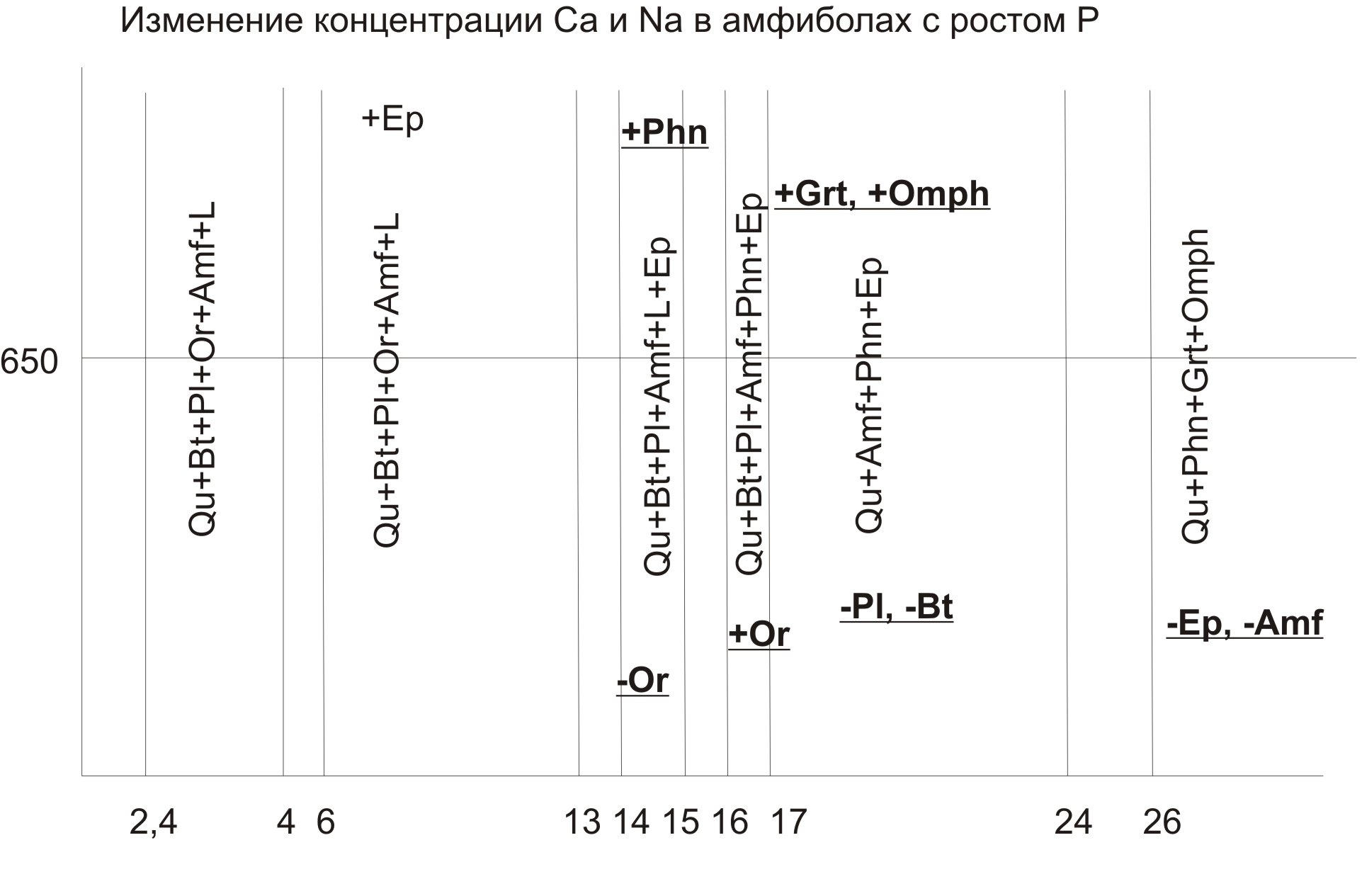

- •Влияние минерального состава породы на соотношение AlVi/ AlIv в амфиболе с изменением p.

- •Классификация залежей по значениям рабочих дебитов

- •Вопрос 1

- •Вопрос 2

- •Вопрос 3

- •Вопрос 4

- •Первичный расплав из лерцолитов при высоком содержании воды,

- •3. Дифференциация высокоглинозёмистой базальтовой магмы

- •4. Взаимодействие (смешение) базальтов и кислых расплавов, за счет плавления корового материала;

- •Методы ядерной геофизики (из инета):

Основные типы геотермобарометров

1.Геотермометры, основанные на обменных реакциях - термометры, основанные на распределении между фазами Mg и Fe при опред. P и t.

А) Fe-Mg: Grt-Bt, Grt-Opx, Grt-Cpx, Grrt-Hbl, Grt-Ol, Ol-Sp.

B) Fe-Ti: Illm-Mgt.

В процессе измерения интенсивных параметров объемные соотношения парагенезиса минералов могут не изменяться.

Но при Т в Grt-Bt геотермометре количество Bt.

2. Геотермометры, основанные на реакции с ростом расходования фаз. (net-transfer)

1

)Grt-Als-Qu-Pl

(GASP)

)Grt-Als-Qu-Pl

(GASP)

PlGrt+A+Omf

AlsJed+Qu

Регрессия по P. PCa(Grt)Pl.

Кайма основного Pl.

2) Grt-Crd-Als-Qu (GCAS) (P)

3) Grt-Rut-Als-Illm-Qu (GRASIL)

4) Grt-Pl-Hbl-Qu (GPHQ)

3. Сольвусная геотермометрия.

Cal-Dol – Кальцит-доломитовый термометр

Opx-Cpx – двупироксеновый термометр

Pl-Kfsp – двуполешпатовый термометр.

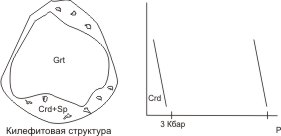

Амфиболовый геобарометр

З ависимость

содержания Si

и Al

в Amf

от Р и Т.

ависимость

содержания Si

и Al

в Amf

от Р и Т.

При Т [Si] . При Т [Al].

При Т600, Р [Al] Amf . T500, Р значительно .

Чтобы определитьь давление – достаточно анализа Amf.

Амфиболовый геобарометр

З ависимость содержания Si и Al в Amf от Р и Т.

При Т [Si] . При Т [Al].

При Т600, Р [Al] Amf . T500, Р значительно .

Чтобы определитьь давление – достаточно анализа Amf.

Влияние минерального состава породы на соотношение AlVi/ AlIv в амфиболе с изменением p.

Данные результатов изотермических экспериментов при Т=650. Ptot=Ph2o

Субстрат

– тоналит. Это холодная субдукция. Т=0,

соотношение AlVI/

AlIV

в амфиболе зависит от ассоциации. О

дна

из проблематик использования геобарометров

(содержание конкретных элементов в

минерале) – содержание того или иного

компонента может сильно зависеть от

ассоциации.

дна

из проблематик использования геобарометров

(содержание конкретных элементов в

минерале) – содержание того или иного

компонента может сильно зависеть от

ассоциации.

Вопрос №3. Понятия о залежах и месторождениях нефти и газа. Взаимоотношения нефти, газа и воды в залежах. Классификация залежей.

Скопление нефти, газа, конденсата и других полезных сопутствующих компонентов, сосредоточенные в ловушке, ограниченные поверхностями разного типа, в количестве, достаточном для промышленной разработки, называется залежью.

Типы залежей: пластовая, массивная, литологически ограниченная, стратиграфически ограниченная, тектонически экранированная. Под месторождением нефти и газа понимается совокупность залежей, приуроченных территориально к одной площади и сведенных с благоприятной тектонической структурой. Понятия месторождение и залежь равнозначны, если на одной площади имеется всего одна залежь, такое месторождение называется однопластовым. Месторождение имеющее залежи в пластах (горизонтах) разной стратиграфической принадлежности, принято называть многопластовыми. По начальному фазовому состоянию, и составу основных углеводородных соединений в недрах залежи подразделяются на однофазные и двухфазные. К однофазным залежам относятся: а) нефтяные залежи, приуроченные к пластам-коллекторам, содержащим нефть, насыщенную в различной степени газом; б) газовые (состоящие более чем на 90% из метана) или газоконденсатные залежи, приуроченные к пластам-коллекторам, содержащим газ с углеводородным конденсатом.

К двухфазным

залежам относятся залежи, приуроченные

к пластам-коллекторам, содержащим нефть

с растворенным газом и свободный газ

над нефтью (нефтяная залежь с газовой

шапкой или газовая залежь с нефтяной

оторочкой). В отдельных случаях свободный

газ таких залежей может содержать

углеводородный конденсат. По

отношению объема нефтенасыщенной части

залежи к объему всей залежи (![]() )двухфазные

залежи подразделяются на:

)двухфазные

залежи подразделяются на:

а)

нефтяные

с газовой или газоконденсатной шапкой

(![]() > 0,75); б) газо-

или газоконденсатнонефтяные

(0,50 <

≤

0,75);

> 0,75); б) газо-

или газоконденсатнонефтяные

(0,50 <

≤

0,75);

в) нефтегазовые или нефтегазоконденсатные (0,25< ≤ 0,50);

г) газовые или газоконденсатные с нефтяной оторочкой ( ≤ 0,25).

К газоконденсатным относят такие месторождения, из которых при снижении давления до атмосферного выделяется жидкая фаза конденсат.

В зависимости от того, какие запасы превалируют, основным эксплуатационным объектом в двухфазных залежах считается газонасыщенная или нефтенасыщенная часть (рис.6).

По сложности строения месторождения (залежи) подразделяются на: 1) простого строения, приуроченные к тектонически ненарушенным или слабонарушенным структурам, продуктивные пласты которые характеризуются выдержанностью толщин и коллекторских свойств по площади и разрезу; 2) сложного строения, характеризующиеся невыдержанностью толщин и коллекторских свойств продуктивных пластов по площади и разрезу или наличием литологических замещений или тектонических нарушений, делящих единые залежи на отдельные блоки; 3) очень сложного строения, характеризующиеся как наличием литологических замещений или тектонических нарушений, делящих залежь на отдельные блоки, так и невыдержанностью толщин и коллекторских свойств продуктивных пластов в пределах этих блоков. К категориям сложного и очень сложного строения следует также относить газонефтяные и нефтегазовые залежи, в которых нефть в подгазовых зонах подстилается подошвенной водой, нефть содержится в тонких оторочках неоднородных пластов.

Залежь нефти и газа представляет собой естественное локальное (единичное) скопление нефти и газа в ловушке. Залежь образуется в той части резервуара, в которой устанавливается равновесие между силами, заставляющими нефть и газ перемещаться в природном резервуаре, и силами, которые препятствуют этому.

Газ, нефть и вода располагаются в залежи зонально:

газ, как наиболее легкий, занимает кровельную часть природного резервуара, под покрышкой;

ниже поровое пространство заполняется нефтью,

еще ниже - водой.

По преобладанию жидкой фазы над газовой (или наоборот) залежи делятся на:

однофазовые — нефтяные, газовые, газоконденсатные

двухфазовые — газонефтяные, нефтегазовые.

По фазовым соотношениям содержащихся в залежи углеводородов выделяется 6 типов скоплений:

газовые,

газоконденсатные,

нефтегазоконденсатные,

нефтегазовые,

газонефтяные,

нефтяные.

По сложности геологического строения продуктивных горизонтов залежи делятся на две основные группы:

а) простого строения – продуктивные горизонты характеризуются относительной выдержанностью литологического состава, коллекторских свойств и продуктивности по всему объему залежи;

б) сложного строения – разбитые тектоническими нарушениями на ряд изолированных блоков и зон, или залежи, имеющие изменчивый характер продуктивных горизонтов.

В общем случае все залежи можно разделить на пластовые и массивные. В пластовых залежах отмечается приуроченность залежи к отдельным пластам.

Образование массивной залежи связано с терригенным или карбонатным массивным резервуаром, когда при большом этаже нефтегазоносности залежь сверху контролируется формой верхней поверхности ловушки, а снизу горизонтальный контакт сечет все тело массива. Массивные залежи формируются в рифах, антиклинальных структурах, эрозионных выступах, представляющих собой останцы древнего рельефа. С массивными залежами связаны наиболее значительные скопления нефти и газа, открытые в нашей стране.

Согласно классификации А. А. Бакирова, учитывающей главнейшие особенности формирования ловушек, с которыми связаны залежи, выделяются четыре основных класса локальных скоплений нефти и газа:

структурные

рифогенные

стратиграфические

литологические.

К классу структурных залежей относятся залежи, приуроченные к различным видам локальных тектонических структур. Наиболее часто встречающиеся залежи этого класса – сводовые, тектонически экранированные и приконтактные.

Выделяют залежи простого и сложного строения. К залежам простого строения принадлежат залежи, приуроченные к литологически выдержанным пластам и заключенные в едином локальном поднятии.

К категории сложных относятся многопластовые и многокупольные залежи. Многопластовая залежь нефти и газа (рис. 7.13) охватывает несколько пластов, между которыми существует гидродинамическая связь.

Запасы нефти и газа в отдельных залежах могут быть весьма различными: от незначительных до нескольких миллиардов тонн нефти или нескольких триллионов кубических метров газа. Основными показателями промышленной ценности залежи являются запасы, заключенные в ней, и экономически обоснованные минимально рентабельные дебиты нефти и газа, обеспечивающие экономическую рентабельность промышленного освоения залежи. По этим показателям залежи делятся на:

балансовые, разработка которых в настоящее время целесообразна,

забалансовые, разработка которых в настоящее время нерентабельна, но которые могут рассматриваться в качестве объекта для промышленного освоения в дальнейшем.