- •Вопрос 3.

- •Вопрос 4.

- •Вопрос 2. Строение и основные структурные элементы древних и молодых платформ(на примере Сибирской платформы и Западно-Сибирской плиты)

- •Структурные элементы поверхности фундамента и осадочного чехла платформ:

- •Вопрос 3.Пористость, проницаемость и фазовая проницаемость коллекторов.Нефть,газ и вода в поровом пространстве коллектора.

- •Вопрос 4.Геологические задачи разведочной геофизики и роль разных методов в их решении.

- •1.Минералогия магматических и метасоматических пород. Магматическая кристаллизация

- •Контактово-метасоматические процессы

- •Фенитизация

- •2.Первичные формы залегания осадочных горных пород и морфологические типы слоистости.

- •4.Магнитные и электрические свойства горных пород: определяющие факторы и закономерности.

- •Плотность горных пород

- •Плотность химических элементов и минералов

- •Плотность магматических пород

- •Плотность метаморфических пород

- •Зависимость плотности пород от р-т-условий; плотностные модели коры и мантии Земли

- •Упругие своиства горных пород

- •Упругие свойства простых веществ и минералов

- •Скорости в магматических и метаморфических породах

- •Зависимость скоростей сейсмических волн в интрузивных породах от давления

- •Вопрос 1. Интрузивные горные породы нормального ряда.

- •Вопрос 2. Учение о геосинклиналях и тектоника литосферных плит: сущность, обоснование, сравнение основных положений.

- •Основные положения тектоники литосферных плит

- •Вопрос 3. Геотектоническое, структурное, стратиграфическое распределение месторождений нефти и газа.

- •Вопрос 4. Корреляция между плотностью и скоростями сейсмических волн. Объясните природу общей закономерности и отклонений от нее.

- •1. Петрохимические серии магматических пород (толеитовая, щелочно-оливин-базальтовая, щелочная и известково-щелочная-андезитовая).

- •2. Строение складчато-покровных областей. Основные структурные элементы (на примере складчатых поясов обрамления Сибирской платформы).

- •3. Океанографический профиль: геоморфологические элементы, биономические зоны.

- •4. Нормальное гравитационное поле Земли, его изменение с широтой и высотой вблизи земной поверхности.

- •Вопрос 1. Фации метаморфизма. Основные принципы их выделения

- •Вопрос 2. Первичные формы залегания магматических горных пород, геологические методы диагностики морфологии и взаимоотношений эффузивных и интрузивных тел.

- •Вопрос 3. Важнейшие группы ископаемых животных и растений, их значение для стратиграфии и палеогеографических реконструкций.

- •Вопрос 3. Аномалии силы тяжести, их виды, корреляция их значений с рельефом.

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 3.

- •Вопрос 4.

- •2. Особенности строения, магматизма и метаморфизма раннедокембрийских щитов древних платформ (на примере Алданского и Анабарского щитов).

- •1) Алданский щит

- •2) Анабарский щит

- •3) Стратиграфический кодекс: содержание, структура, назначение

- •Методы количественной интерпретации гравитационных аномалий

- •Вопрос 1

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 3. (На счёт этого вопроса очень сильно сомневаюсь! Не понятно что нужно!!!)

- •Вопрос 4.

- •Базальты

- •Методы определения абсолютных движений плит

- •Вопрос №4. Методы сопротивлений; общие принципы, измерительные установки, различие методов вэз и эп.

- •Методы палеогеографических исследований.

- •2) Механизмы складкообразования и геологические обстановки формирования складок и складчатых областей.

- •Динамические условия образования складок

- •Геологические условия образования складок

- •Складки волочения

- •3) Условия формирования россыпных месторождений. Главные промышленно-важные минералы россыпей.

- •4) Физические основы сейсморазведки: типы волн, отражение и преломление, вид годографов.

- •Вопрос 1.

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 3.

- •Вопрос 4.

- •Вопрос 1.

- •Вопрос 3.

- •Вопрос 4.

- •Вопрос 2.

- •Образование сбросов.

- •Взбросы.

- •Происхождение взбросов.

- •Происхождение грабенов и горстов.

- •Происхождение сдвигов.

- •Раздвиги

- •Надвиги

- •Тектонические трещины

- •Вопрос 1. Главные петрохимические типы метаморфических пород.

- •Вопрос 2. Пассивные окраины континентов:строение и состав осадочных формаций.

- •Вопрос 3. Геологические условия образования грейзеновых и скарновых месторождений вольфрама, главные рудные минералы.

- •Вопрос 4. Абиотические факторы.Большая тройка абиотических факторов на суше и в море.Классификация организмов по их отношению к абиотическим факторам.

- •Солнечное излучение

- •Палеомагнитные исследования и их значение для тектоники

- •Технологические свойства и марки углей. Основные факторы катагенеза углей и нефтей

- •Гсз: основы методики, задачи и основные результаты

- •Морфологические типы кристаллов и их информативное значение

- •Активные окраины континентов: типы, cтроение, зональность вулканизма

- •Торф и сапропель. Паралическое и лимническое торфонакопление

- •Ядерная геофизика: физические понятия и основные факты

- •Ядерно-геофизические методы при поиске и разведке месторождений нефти и газа

- •Вопрос 1

- •2. Зарождение на поверхности жидкости.

- •3. Зарождение на готовых зародышах.

- •4. Зарождение на кристаллах ранней генерации.

- •Вопрос 2

- •Вопрос 3 Конструкция стратиграфической схемы. Номеклатура и иерархия страт подразделений, категории подразделений

- •Основные типы геотермобарометров

- •1.Геотермометры, основанные на обменных реакциях - термометры, основанные на распределении между фазами Mg и Fe при опред. P и t.

- •2. Геотермометры, основанные на реакции с ростом расходования фаз. (net-transfer)

- •3. Сольвусная геотермометрия.

- •Амфиболовый геобарометр

- •Амфиболовый геобарометр

- •Влияние минерального состава породы на соотношение AlVi/ AlIv в амфиболе с изменением p.

- •Классификация залежей по значениям рабочих дебитов

- •Вопрос 1

- •Вопрос 2

- •Вопрос 3

- •Вопрос 4

- •Первичный расплав из лерцолитов при высоком содержании воды,

- •3. Дифференциация высокоглинозёмистой базальтовой магмы

- •4. Взаимодействие (смешение) базальтов и кислых расплавов, за счет плавления корового материала;

- •Методы ядерной геофизики (из инета):

Тектонические трещины

Тектонические трещины появляются в горных породах под влиянием тектонических сил, вызываемых в земной коре эндогенными процессами. Возникающие при этом деформации почти всегда сопровождаются развитием в горных породах трещин, образующихся как на сравнительно небольших площадях, ограниченных отдельными структурами, так и на огромных пространствах.

Тектонические трещины во многом отличаются от трещин нетектонических. Эти трещины более выдержаны как по простиранию, так и по падению и ориентированы по единому плану в разных по составу породах.

Трещины отрыва возникают при появлении в породах нормальных напряжений, превышающих пределы их прочности, и ориентированы перпендикулярно к растягивающим усилиям. Они обычно приоткрыты, обладают неровной зернистой поверхностью и лишены каких-либо следов перемещений. Гальки и крупные зерна при пересечении их поверхностью отрыва нередко выпадают из породы, оставляя на поверхности трещины гнезда в виде ямок и вдавленностей. Трещины отрыва быстро выклиниваются по простиранию и падению, но часто рядом или в стороне от выклинивающейся трещины можно найти новую, продолжающуюся в том же направлении.

При разрастании трещин отрыва выделяется несколько последовательных стадий их роста. Вначале появляются редкие, удаленные друг от друга трещины, затем при увеличении их числа и размеров они как бы заходят друг за друга и на последней стадии соединяются между собой с образованием коротких косых смыкающихся разрывов. Образование трещин отрыва происходит в разнообразных условиях. Они могут быть развиты на огромных пространствах, в таких региональных структурах, как смыкающие крылья флексур или борта прогибов, либо имеют узкое местное распространение.

Региональные трещины отрыва особенно хорошо развиты в чехлах платформ и в орогенных комплексах, испытавших общее растяжение или неравномерные вертикальные перемещения под влиянием движений фундамента.

Трещины отрыва интенсивно развиваются на пологих смыкающих крыльях региональных флексур, совпадая с их общим простиранием. Однако если флексура формируется над сбросом в фундаменте при дальнейшем перемещении крыльев разрыва, то на смыкающем крыле скорее возникнут трещины скалывания, наклоненные в сторону опущенного крыла флексуры. Сброс из фундамента может проникнуть в перекрывающий чехол, но появится в нем позже трещин отрыва. Региональные трещины отрыва развиваются также на бортах многих платформенных прогибов, подвергающихся растяжению в связи с погружением.

Морфологически региональные трещины отрыва имеют ряд характерных черт. Это обычно крутые или вертикальные ровные трещины, выдержанные по простиранию и по падению на десятки и сотни метров. Они бывают открытыми, и очень часто речная и овражная сеть вырабатывается согласно с планом расположения таких трещин. Именно такие трещины на обширных пространствах развиты в палеозойских карбонатных толщах в чехле Восточно-Европейской платформы.

Местные трещины отрыва образуются на участках, испытавших растяжение при формировании складок и разрывов. Они возникают на сводах пологих куполовидных поднятий, на участках крутого погружения шарниров и в ядрах складок, на смыкающих крыльях флексур.

Расположение трещин на сводах куполовидных поднятий зависит от их формы. В изометричных куполах трещины отрыва развиваются по радиусам и концентрически. В овальных поднятиях появляются два направления трещин отрыва: более раннее — параллельное длинной оси поднятия и позднее — параллельное короткой оси. Последовательность в образовании трещин объясняется большими нормальными напряжениями в сечениях, перпендикулярных к длинной оси поднятия по отношению к напряжениям, возникающим на сечениях, параллельных этой оси, критические значения напряжений на которых появятся позже, чем на первом сечении.

В ядрах линейных складок трещины отрыва могут возникнуть по одному или двум направлениям. Одно из них совпадает с простиранием осей складок, другое — поперечное. Появление продольных трещин объясняется общим растяжением пород в замках складок изгиба; поперечные трещины возникают там, где шарниры складок образуют антиклинальные перегибы (рис. 160). Растяжения, которые испытывают при этом породы, направлены вдоль оси складки и приводят к образованию поперечных трещин отрыва. На периклинальных погружениях складок растяжение пород в па-правлении осевой линии также может привести к образованию трещин отрыва, поперечных к простиранию складки.

Трещины

отрыва образуются не только при

растяжении, но и при

сжатии пород и действии пары сил. При

сжатии они возникают

параллельно оси сжатия и нормально к

оси поперечного растяжения.

Образование трещин отрыва таким путем

возможно в зонах

тектонического дробления или в

тектонических брекчиях.

Рис. 160. Схема расположения трещин в ядре антиклинальной складки

При действии пары сил трещины отрыва располагаются кулисо-образно перпендикулярно к диагонали растяжения и под тем или иным углом к направлению действия сил, зависящим от свойств пород. Они обычно короткие, нередко четковидные с ветвлениями на концах.

Трещины скалывания образуются в направлении максимальных касательных напряжений при нагрузках, превышающих прочность пород. Стенки трещин скалывания обычно плотно сжаты и имеют гладкую поверхность, нередко покрытую штрихами скольжения. Гальки и крупные зерна, попадающие на линию разрыва, срезаются, а не выдергиваются из своих гнезд, как это отмечалось для трещин отрыва. Трещины скалывания сохраняют свою ориентировку по простиранию и падению и обладают большой протяженностью.

Широко распространены трещины скалывания на участках, нарушенных сбросами и сдвигами. Образование этих структур происходит в условиях сжатия земной коры или под воздействием пары сил. Однако, прежде чем напряжения сконцентрируются на одной поверхности и вызовут появление разрыва, в породах разовьются трещины скалывания, ориентированные по двум направлениям под углом к оси сжатия или одному направлению, соответствующему действию пары сил.

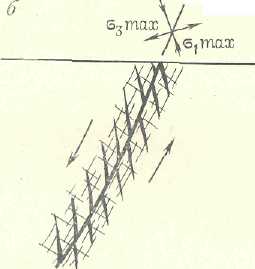

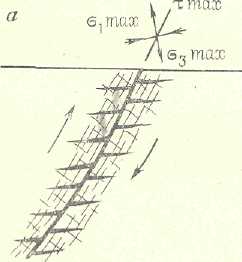

Нередко в крыльях разрывов, вблизи поверхности сместителей, образуются многочисленные трещины скалывания и отрыва, получившие название «оперяющих трещин». У сбросов с перемещением крыльев в различные стороны трещины отрыва направлены впротивоположную сторону по отношению к наклону сместителя и перпендикулярно к оси наибольших растягивающих напряжений. Один из рядов трещин скалывания параллелен поверхности сместителя, второй соответствует второму направлению максимальных касательных напряжений (рис. 163,6). При взбросах ориентировка трещин скалывания и отрыва будет такой, как это показано на рис. 163, а.

Рис. 163. Боковые оперяющие трещины, образующиеся при взбросе (а) и сбросе (б).

Тонкие линии — трещины скалывания; трещины отрыва.

Стрелками указано направление смещения крыльев разрывов и направление максимальных касательных (T max) и нормальных (σ max) напряжений (разрезы)

При наложении трещин скалывания на трещины отрыва может произойти объединение последних и образование единой крупной трещины.

Трещины скалывания не только связаны с формированием отдельных структур, но и широко распространены во многих районах. Они возникают в складчатых областях в тех случаях, когда уплотненные и преобразованные в процессе складчатости породы, неспособные в поверхностных зонах земной коры к дальнейшим пластическим деформациям, вновь испытывают сжатие в периоды, следующие за временем формирования складчатости. Трещины в таких случаях располагаются под острым углом по отношению к общему направлению сжатия.

Трещины скалывания очень часто возникают в интрузивных породах, подвергшихся сдавливанию после окончания кристаллизации и полного остывания.

Кливаж. Кливажем называются частые параллельные поверхности скольжения, развивающиеся при пластической деформации горных пород. В механическом отношении кливаж выражается в образовании многочисленных поверхностей скольжения и срезывания, по которым в процессе пластической деформации частицы смещаются относительно друг друга. Образование кливажа соответствует последней стадии развития пластической деформации, характеризующейся потерей прочности перед разрывом.

На земной поверхности и вблизи нее в зоне выветривания кливаж имеет вид открытых или закрытых частых параллельных трещин с ровными поверхностями, нередко со следами скольжения

Билет 19.