- •Вопрос 3.

- •Вопрос 4.

- •Вопрос 2. Строение и основные структурные элементы древних и молодых платформ(на примере Сибирской платформы и Западно-Сибирской плиты)

- •Структурные элементы поверхности фундамента и осадочного чехла платформ:

- •Вопрос 3.Пористость, проницаемость и фазовая проницаемость коллекторов.Нефть,газ и вода в поровом пространстве коллектора.

- •Вопрос 4.Геологические задачи разведочной геофизики и роль разных методов в их решении.

- •1.Минералогия магматических и метасоматических пород. Магматическая кристаллизация

- •Контактово-метасоматические процессы

- •Фенитизация

- •2.Первичные формы залегания осадочных горных пород и морфологические типы слоистости.

- •4.Магнитные и электрические свойства горных пород: определяющие факторы и закономерности.

- •Плотность горных пород

- •Плотность химических элементов и минералов

- •Плотность магматических пород

- •Плотность метаморфических пород

- •Зависимость плотности пород от р-т-условий; плотностные модели коры и мантии Земли

- •Упругие своиства горных пород

- •Упругие свойства простых веществ и минералов

- •Скорости в магматических и метаморфических породах

- •Зависимость скоростей сейсмических волн в интрузивных породах от давления

- •Вопрос 1. Интрузивные горные породы нормального ряда.

- •Вопрос 2. Учение о геосинклиналях и тектоника литосферных плит: сущность, обоснование, сравнение основных положений.

- •Основные положения тектоники литосферных плит

- •Вопрос 3. Геотектоническое, структурное, стратиграфическое распределение месторождений нефти и газа.

- •Вопрос 4. Корреляция между плотностью и скоростями сейсмических волн. Объясните природу общей закономерности и отклонений от нее.

- •1. Петрохимические серии магматических пород (толеитовая, щелочно-оливин-базальтовая, щелочная и известково-щелочная-андезитовая).

- •2. Строение складчато-покровных областей. Основные структурные элементы (на примере складчатых поясов обрамления Сибирской платформы).

- •3. Океанографический профиль: геоморфологические элементы, биономические зоны.

- •4. Нормальное гравитационное поле Земли, его изменение с широтой и высотой вблизи земной поверхности.

- •Вопрос 1. Фации метаморфизма. Основные принципы их выделения

- •Вопрос 2. Первичные формы залегания магматических горных пород, геологические методы диагностики морфологии и взаимоотношений эффузивных и интрузивных тел.

- •Вопрос 3. Важнейшие группы ископаемых животных и растений, их значение для стратиграфии и палеогеографических реконструкций.

- •Вопрос 3. Аномалии силы тяжести, их виды, корреляция их значений с рельефом.

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 3.

- •Вопрос 4.

- •2. Особенности строения, магматизма и метаморфизма раннедокембрийских щитов древних платформ (на примере Алданского и Анабарского щитов).

- •1) Алданский щит

- •2) Анабарский щит

- •3) Стратиграфический кодекс: содержание, структура, назначение

- •Методы количественной интерпретации гравитационных аномалий

- •Вопрос 1

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 3. (На счёт этого вопроса очень сильно сомневаюсь! Не понятно что нужно!!!)

- •Вопрос 4.

- •Базальты

- •Методы определения абсолютных движений плит

- •Вопрос №4. Методы сопротивлений; общие принципы, измерительные установки, различие методов вэз и эп.

- •Методы палеогеографических исследований.

- •2) Механизмы складкообразования и геологические обстановки формирования складок и складчатых областей.

- •Динамические условия образования складок

- •Геологические условия образования складок

- •Складки волочения

- •3) Условия формирования россыпных месторождений. Главные промышленно-важные минералы россыпей.

- •4) Физические основы сейсморазведки: типы волн, отражение и преломление, вид годографов.

- •Вопрос 1.

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 3.

- •Вопрос 4.

- •Вопрос 1.

- •Вопрос 3.

- •Вопрос 4.

- •Вопрос 2.

- •Образование сбросов.

- •Взбросы.

- •Происхождение взбросов.

- •Происхождение грабенов и горстов.

- •Происхождение сдвигов.

- •Раздвиги

- •Надвиги

- •Тектонические трещины

- •Вопрос 1. Главные петрохимические типы метаморфических пород.

- •Вопрос 2. Пассивные окраины континентов:строение и состав осадочных формаций.

- •Вопрос 3. Геологические условия образования грейзеновых и скарновых месторождений вольфрама, главные рудные минералы.

- •Вопрос 4. Абиотические факторы.Большая тройка абиотических факторов на суше и в море.Классификация организмов по их отношению к абиотическим факторам.

- •Солнечное излучение

- •Палеомагнитные исследования и их значение для тектоники

- •Технологические свойства и марки углей. Основные факторы катагенеза углей и нефтей

- •Гсз: основы методики, задачи и основные результаты

- •Морфологические типы кристаллов и их информативное значение

- •Активные окраины континентов: типы, cтроение, зональность вулканизма

- •Торф и сапропель. Паралическое и лимническое торфонакопление

- •Ядерная геофизика: физические понятия и основные факты

- •Ядерно-геофизические методы при поиске и разведке месторождений нефти и газа

- •Вопрос 1

- •2. Зарождение на поверхности жидкости.

- •3. Зарождение на готовых зародышах.

- •4. Зарождение на кристаллах ранней генерации.

- •Вопрос 2

- •Вопрос 3 Конструкция стратиграфической схемы. Номеклатура и иерархия страт подразделений, категории подразделений

- •Основные типы геотермобарометров

- •1.Геотермометры, основанные на обменных реакциях - термометры, основанные на распределении между фазами Mg и Fe при опред. P и t.

- •2. Геотермометры, основанные на реакции с ростом расходования фаз. (net-transfer)

- •3. Сольвусная геотермометрия.

- •Амфиболовый геобарометр

- •Амфиболовый геобарометр

- •Влияние минерального состава породы на соотношение AlVi/ AlIv в амфиболе с изменением p.

- •Классификация залежей по значениям рабочих дебитов

- •Вопрос 1

- •Вопрос 2

- •Вопрос 3

- •Вопрос 4

- •Первичный расплав из лерцолитов при высоком содержании воды,

- •3. Дифференциация высокоглинозёмистой базальтовой магмы

- •4. Взаимодействие (смешение) базальтов и кислых расплавов, за счет плавления корового материала;

- •Методы ядерной геофизики (из инета):

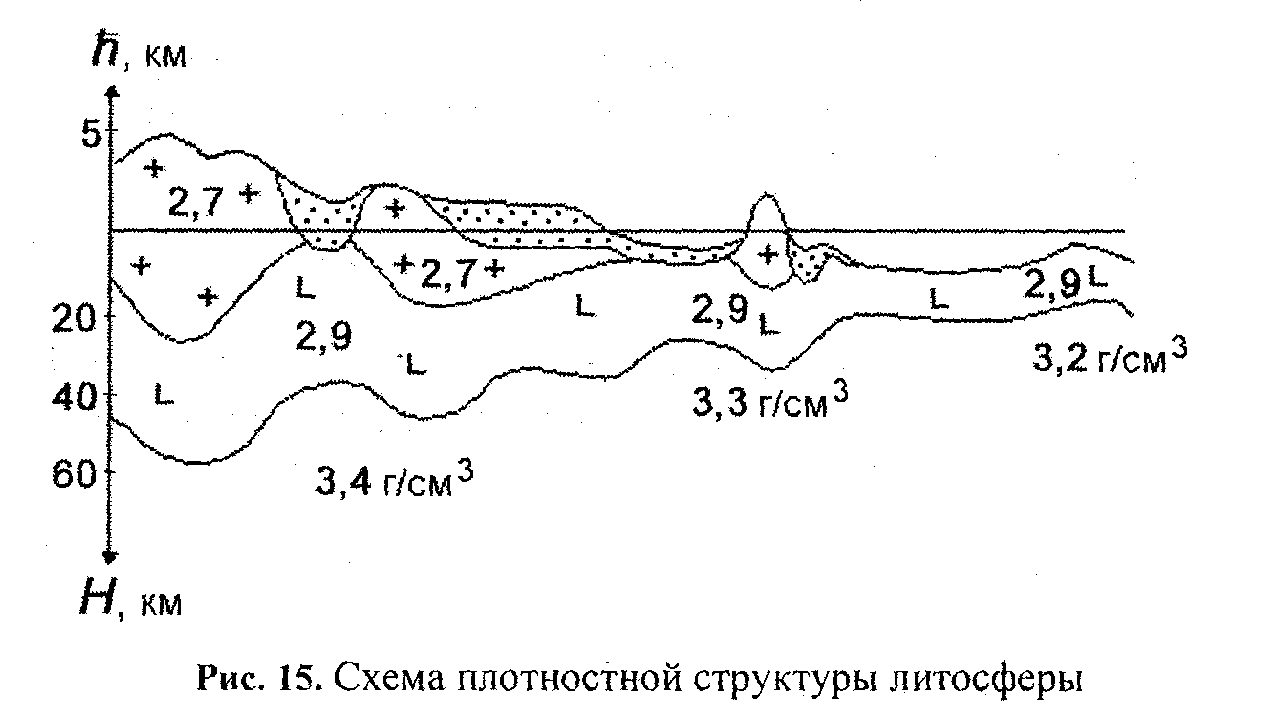

Зависимость плотности пород от р-т-условий; плотностные модели коры и мантии Земли

Горные породы сжимаются под давлением и расширяются при нагревании.

Объемная сжимаемость, β=dσ/σdP, в большой степени зависит от исходной структуры горной породы и потому различна для магмат-х и метамор-х, с одной стороны, и осадочных пород, с другой, при небольших давлениях, пока не закрыто поровое пространство.

кривые (см. Петрофизика стр46 рис13), характеризующие сжимаемость, в начальных частях кривых для разных пород хорошо видна общая по характеру нелинейность: большая, но уменьшающаяся с давлением сжимаемость до критических значений давления закрытия пор. Затем наклон кривых для разных пород становится одинаковым; он обусловлен сжатием кристаллических решеток: сжимаемость пор у магматических и метаморфических пород сжимаемость при атмосферном давлении больше, иногда на порядок, у осадочных это различие еще больше, до двух порядков. Сжатие решетки не беспредельно; у большинства минералов решетки не выдерживают давления выше критической его величины, разной у разных минералов, но всегда зависящей, кроме того от температуры. Это давление полиморфного фазового перехода в структуру с более плотной упаковкой, с изменением координационного числа решетки. На рис. 13 это изображено в виде увеличения скачком плотности с ростом давления.

Тепловое расширение характеризуется коэффициентом α, имеющим смысл относительного увеличения объема (и уменьшения плотности) с температурой: α=dσ/σdТ. Этот коэффициент мало зависит от давления и температуры в диапазоне изменения этих параметров, соответствующем земной коре, но обнаруживает отчетливую зависимость от состава пород, от содержания SiО2 (рис. 14).

При увеличении содержания кремнекислотности от 30 % в дуните до 70 % в гранитах α возрастает. Еще больше тепловое расширение кварцитов. Эти различия существенны, очевидно, для верхних частей континентальной коры, а в мантии коэффициент теплового расширения изменяется мало.

Изменение плотности с глубиной в среде без изменения состава следовательно, без плотностных границ определяется совместным влиянием температуры и давления.

уравнение Адамса — Вильямсона:

dσ/dz= σ2g/К+ α στ.

Оно дает возможность построения плотностных моделей Земли.

Плотностная структура коры и мантии Земли определяется их минералогическим составом, температурой и давлением.

В земной коре континентов плотность возрастает с глубиной в связи с изменением состава пород. Верхняя часть земной коры сложена осадочными породами, а также кислыми и средними магматическими и близкими им по составу метаморфическими породами. Она меняется по мощности в различных тектонических областях, от 0 до 20 км. Плотность осадочного слоя в среднем равна 2,3—2,5 г/см3, она изменяется из-за вариаций содержания в разрезе карбонатных, терригенных пород и эффузивов.

Гранитно-метаморфический слой, также неоднородный и по мощности и по плотности, имеет среднюю плотность 2,6—2,7 г/см3. В его нижней части некоторые исследователи выделяют слой преимущественно средних порода, «диоритовый» (это не указание состава, а приближенное соответствие свойств); его нижняя граница лежит на глубинах 15—25 км, а плотность составляет 2,75—2,8 г/см3.

Нижний слой континентальной коры и почти вся океаническая кора сложены породами приблизительно основного состава — «базальтовый» слой толщиной от 5 до 20 км с плотностью 2,9—3,0 г/см3. Схематически структура земной коры отражена на рис. 15.

В океанической астеносфере на глубинах 100—200 км в связи с частичным плавлением вещества возможно тепловое разуплотнение верхней мантии на величину не более 0,05 г/см3.

Переходная зона между верхней и нижней мантией на глубинах 420—670 км — это стратифицированный по плотности слой, в котором оливин и пироксены претерпевают полиморфные переходы. Рост плотности при каждом из них — 5—10 %, и нижняя мантия под разделом 670 км имеет плотность (4,40+-0,03) г/см3. К основанию нижней мантии ее плотность возрастает из-за адиабатического сжатия до 5,5—5,6 г/см3.