- •Введение

- •1. Упругие волны

- •1.1. Волновые процессы Продольные и поперечные волны

- •1.2. Уравнение бегущей волны. Фазовая скорость. Волновое уравнение

- •Учитывая (1.3), уравнению (1.2) можно придать вид

- •Предположим, что при волновом процессе фаза постоянна, т.Е.

- •Продифференцировав выражение (1.5) и сократив на , получим

- •1.3. Интерференция волн.

- •1.4. Стоячие волны

- •В точках, где

- •2. Электромагнитные волны

- •2.1. Экспериментальное получение электромагнитных волн

- •2.2. Дифференциальное уравнение электромагнитной волны

- •2.3. Энергия электромагнитных волн

- •3 Интерференция света

- •3.1. Развитие представлений о природе света

- •3.2. Когерентность и монохроматичность световых волн

- •3.3.Условия интерференции света

- •Если оптическая разность хода равна целому числу волн в вакууме

- •3.4. Методы наблюдения интерференции света

- •3.5. Расчет интерференционной картины от двух источников

- •3.6. Интерференция света в тонких пленках

- •3.7. Применение интерференции света

- •4. Дифракция света

- •4.1. Принцип Гюйгенса-Френеля

- •4.2. Метод зон Френеля. Прямолинейное распространение света

- •4.3.Дифракция Фраунгофера на одной щели

- •4.4. Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке

- •5.2. Поляризация света при отражении и преломлении на границе двух диэлектриков

- •5.3. Поляризационные призмы и поляроиды

- •5.4. Искусственная оптическая анизотропия

- •5.5. Вращение плоскости поляризации

- •6. Квантовая природа излучения

- •6.1. Тепловое излучение и его характеристики

- •6.2. Закон Кирхгофа

- •Закон Стефана-Больцмана и смещение Вина

- •6.4. Формула Рэлея-Джинса и Планка

- •Планк вывел для универсальной функции Кирхгофа формулу

- •6.5. Оптическая пирометрия и тепловые источники света

- •6.6. Виды фотоэлектрического эффекта. Законы внешнего фотоэффекта

- •6.7. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Экспериментальное подтверждение квантовых свойств света

- •6.8. Применение фотоэффекта

- •6.9 Масса и импульс фотона.

- •6.10. Диэлектрическое единство корпускулярных и волновых свойств электромагнитного излучения

- •7. Теория атома водорода по бору

- •Модели атома Томсона и Резерфорда

- •Линейчатый спектр атома водорода

- •Постулаты Бора

- •7.4. Спектр атома водорода по Бору

- •8. Элементы квантовой физики

- •Корпускулярно-волновой дуализм свойств вещества

- •8.2. Соотношение неопределенностей

- •Волновая функция и её статистический смысл

- •Величина

- •8.4. Общее уравнение Шредингера. Уравнение Шредингера для стационарных состояний

- •9. Элементы современной фи3ики атомов и молекул

- •9.1. Атом водорода в квантовой механике

- •9. Элементы современной фи3ики атомов и молекул

- •9.1. Атом водорода в квантовой механике

- •Спин электрона. Спиновое число

- •Согласно общим выводам квантовой механики, спин квантуется по закону

- •Принцип Паули. Распределение электронов в атоме по состояниям

- •10. Элементы физики твердого тела

- •Понятие о зонной теории твердых тел

- •10.2. Металлы, диэлектрики и полупроводники по зонной теории

- •10.4. Примесная проводимость полупроводников

- •Контакт электронного и дырочного полупроводников

- •10.6. Полупроводниковые диоды и триоды

- •11. Элементы физики атомного ядра

- •11.1. Размер, состав и заряд атомного ядра. Массовое и зарядовое число

- •11.2. Дефект массы и энергия связи ядра

- •11.3. Ядерные силы. Модели ядра

- •11.4. Радиоактивное излучение и его виды

- •Закон радиоактивного распада. Правила смещения

- •11.6. Элементарные частицы и типы взаимодействий

- •11.7. Частицы и античастицы

- •11.8. Классификация элементарных частиц. Кварки

3.6. Интерференция света в тонких пленках

В природе часто можно наблюдать радужное окрашивание тонких пленок (масляные пленки на воде, мыльные пузыри, оксидные пленки на металлах), возникающее в результате интерференции света, отраженного двумя поверхностями пленки.

Пусть на плоскопараллельную прозрачную пленку с показателем преломления n и толщиной d (рис. 10) под углом падает плоская монохроматическая волна (для простоты рассмотрим один луч). На поверхности пленки в точке О луч разделится на два: частично отразится от верхней поверхности пленки, а частично преломится. Преломленный луч, дойдя до точки С, частично преломится в воздух (n0=1), а частично отразится и пойдет к точке B. Здесь он опять частично отразится (этот ход луча в дальнейшем из-за малой интенсивности не рассматриваем) и преломится, выходя в воздух под углом . Вышедшие из пленки лучи 1 и 2 когерентны, если оптическая paзность их хода мала по сравнению с длиной когерентности падающей волны. Если на их пути поставить собирающую линзу, то они сойдутся в одной из точек Р фокальной плоскости линзы и дадут интерференционную картину, которая определяется оптической разностью хода между интерферирующими лучами.

Оптическая разность хода, возникающая между двумя интерферирующими лучами от точки О до плоскости АВ

![]()

где

![]() -

показатель преломления окружающей

пленку среды принят равным

1, а +

0/2

обусловлено потерей полуволны при

отражении света от границы раздела.

Если n

>

n0,

то потеря полуволны произойдет в точке

О, а 0/2

будет иметь знак минус; если же n

<

n0,

то потеря полуволны произойдет в точке

C, и 0/2

будет иметь знак плюс. Согласно рис.

10,

ОС=СВ=d/cos

r,

ОА

= OВ sin

=2

d

tg

r

sin

.

Учитывая для данного случая закон

преломления sin

= n

sin

r,

получим

-

показатель преломления окружающей

пленку среды принят равным

1, а +

0/2

обусловлено потерей полуволны при

отражении света от границы раздела.

Если n

>

n0,

то потеря полуволны произойдет в точке

О, а 0/2

будет иметь знак минус; если же n

<

n0,

то потеря полуволны произойдет в точке

C, и 0/2

будет иметь знак плюс. Согласно рис.

10,

ОС=СВ=d/cos

r,

ОА

= OВ sin

=2

d

tg

r

sin

.

Учитывая для данного случая закон

преломления sin

= n

sin

r,

получим

![]()

С учетом потери полуволны для оптической разности хода получим

![]() (3.12)

(3.12)

Для случая, изображенного на рис. 10 (n > n0),

![]() .

.

В точке Р будет максимум, если (см. 3.6)

![]() (m=0,1,2,...),

(3.13)

(m=0,1,2,...),

(3.13)

и минимум, если (см. 3.7)

![]() (m=0,1,2,...).

(3.14)

(m=0,1,2,...).

(3.14)

Доказывается, что интерференция наблюдается только, если удвоенная толщина пластинки меньше длины когерентности падающей волны.

Из выражений (3.13) и (3.14) следует, что интерференционная картина в плоскопараллельных пластинах (пленках) определяется величинами 0, d, n и . Для данных 0, d и n каждому наклону лучей соответствует своя интерференционная полоса. Интерференционные полосы, возникающие в результате наложения лучей, падающих на плоскопараллельную пластинку под одинаковыми углами, называются полосами равного наклона.

Лучи 1 и 2, отразившиеся от верхней и нижней граней пластинки (рис. 10), параллельны друг другу, т.к. пластинка плоскопараллельна. Следовательно, интерферирующие лучи 1 и 2 пересекаются только в бесконечности. Для их наблюдения используют собирающую линзу и экран (Э), расположенный в фокальной плоскости линзы. Если монохроматическая волна падает на клин ( - угол между боковыми гранями мал), то интерференционные полосы, возникающие в результате интерференции от мест одинаковой толщины, называются полосами равной толщины (рис. 11). Так как верхняя и нижняя грани клина не параллельны между собой, то лучи 1 и 1’ (2 и 2’) пересекаются вблизи пластинки. Таким образом, полосы равной толщины локализованы вблизи поверхности клина. Если свет падает на пластинку нормально, то полосы равной толщины локализуются на верхней поверхности клина.

Рис. 10. |

Рис. 11. |

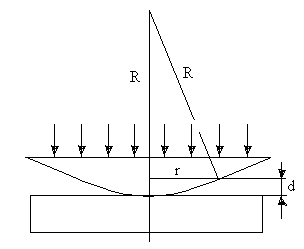

Кольца Ньютона, являющиеся классическим примером полос равной толщины, наблюдаются при отражении света от воздушного зазора, образованного плоскопараллельной пластинкой и соприкасающейся с ней плосковыпуклой линзой с большим радиусом кривизны (рис. 12). Параллельный пучок света падает нормально на плоскую поверхность линзы и частично отражается от верхней и нижней поверхностей воздушного зазора между линзой и пластинкой. При наложении отраженных лучей возникают полосы равной толщины, при нормальном падении света имеющие вид концентрических окружностей.

В отраженном свете оптическая разность хода при условии, что показатель преломления воздуха n=1, а =0,

![]() ,

(3.15)

,

(3.15)

где

d

- ширина зазора. Из рис.12 следует, что

![]() ,где

R

- радиус

кривизны линзы, а r

- радиус

кривизны окружности, всем точкам которой

соответствует одинаковый зазор d.

Учитывая, что d

мала, получим

,где

R

- радиус

кривизны линзы, а r

- радиус

кривизны окружности, всем точкам которой

соответствует одинаковый зазор d.

Учитывая, что d

мала, получим

![]() Следовательно,

Следовательно,

![]() .

(3.16)

.

(3.16)

Приравняв (3.16) к условиям максимума (3.13) и минимума (3.14), получим выражения для радиуса m-го светлого кольца

![]() (m=1,2,3,...)

(m=1,2,3,...)

и радиуса m-го темного кольца

![]() (m=1,2,3,...)

(m=1,2,3,...)

Измеряя радиусы соответствующих колец (радиус кривизны линзы R задан) можно определить 0 и, наоборот, по известной 0 найти радиус кривизны линзы R.

Рис. 12 |

Как для полос равного наклона, так и для полос равной толщины положение максимумов зависит от длины волны 0. Поэтому система темных и светлых полос получается только при освещении монохроматическим светом. При наблюдении в белом свете получается совокупность смещенных друг относительно друга полос, образованных лучами разных длин волн, и интерференционная картина приобретает радужную окраску. Все рассуждения были |

проведены для отраженного света. Интерференцию можно наблюдать и в проходящем свете, причем в данном случае не наблюдается потери полуволны. Следовательно, оптическая разность хода для проходящего и отраженного света отличается на 0/2, т.е. максимуму интерференции в отраженном свете соответствуют минимумы в проходящем и наоборот.