- •1 Работоспособность и выживаемость распределенных автоматизированных систем как объекта защиты

- •1.1 Особенности современных распределенных автоматизированных систем как объекта защиты от атак и отказов

- •1.2 Угрозы безопасности в распределенных автоматизированных системах

- •Вероятностные оценки уязвимости и безотказности

- •1.4 Модель выживаемости компонент распределенной автоматизированной системы

- •1.4.1 Наблюдение данных

- •1.4.2 Функция выживания и ее связь с функцией распределения

- •1.4.3. Обоснование закона распределения

- •Постановка задач исследования.

1.4.2 Функция выживания и ее связь с функцией распределения

Пусть испытанием является наблюдение за компонентами РАС в течение какого-то выбранного исследователем промежутка времени. При этом начало наблюдения определяется неким фактом, в частности атака на РАС. Контролируемое событие – прекращение выполнения возложенных функций на наблюдаемый компонент вследствие успешной атаки злоумышленника, («смерть» компоненты) – является случайным событием. Время от начала наблюдения до «смерти» – случайная величина. Обозначим ее Т, тогда значения этой случайной величины – t. Вполне естественно, что введенная случайная величина неотрицательная и непрерывная, имеет свой закон распределения, априори неизвестный. Функция распределения случайной величины равна

![]()

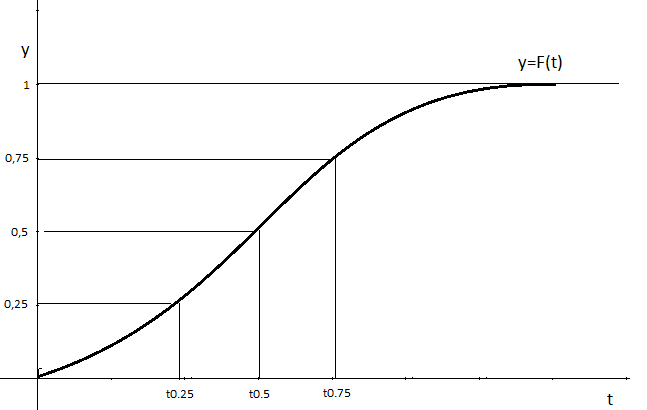

где F(t) – вероятность не «дожить» до момента времени t от начала отсчета. При t<0 обязательно F(t) = 0, а при положительном аргументе F(t) – функция возрастающая (точнее, неубывающая), с ростом t стремящаяся к 1. Примерный вид графика функции F(t) представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Вид графика функции распределения F(t)

На рисунке (2) отмечены характеристики распределения: t0.5 – медиана распределения, и t0.25 , t0.75 – нижняя и верхняя квартили.

Таким образом, функция распределения F(t) служит вероятностной характеристикой рассматриваемого процесса. По функции распределения F(t) можно найти соответствующую плотность распределения вероятностей f(t) как производную f(t) = F’(t).

Однако обычно исследуемый процесс времени «жизни» целесообразнее связывать не с функцией распределения F(t), а с дополняющей до единицы функцией

![]() (1.24)

(1.24)

так как

![]() ). (1.25)

). (1.25)

Согласно свойству вероятностей противоположных событий, то S(t) – вероятность штатного (с сохранением основных функций) функционирования компоненты РАС по истечении момента времени t с начала активного дестабилизирующего воздействия (прожить время, большее T).

Функцию S(t) заданную соотношениями (1.24) и (1.25), называют функцией «выживания» (выживаемостью).

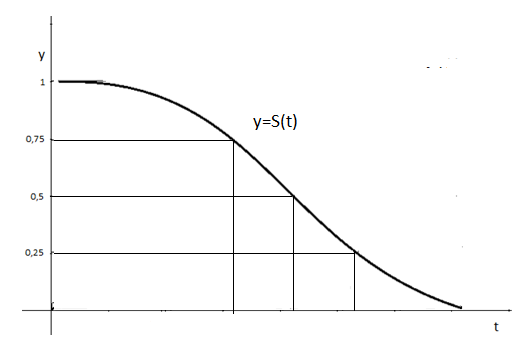

Кривая

функции «выживания» S(t)

легко может быть построена исходя из

графика функции распределения F(t)

и соотношения (1.25). Стоит также отметить,

что для функции S(t)

значения функции при t<0

не имеют смысла. Соответствующий вид

графика ![]() представлен на рисунке 3.

представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Вид графика кривой выживаемости S(t)

Для удобства вычислим функцию выживания:

![]() (1.26)

(1.26)

определяющую вероятность быть «живым» в момент времени t, или в более широком смысле, вероятность того, что исследуемое событие не наступило к моменту времени t [62].

График функции y=S(t) называют [90] кривой выживаемости. Значение, при котором S(τ0.5)=0,5 называется медианой выживаемости. Легко заметить, что медиана выживаемости совпадает с медианой распределения случайной величины Т. Медиана выживаемости является одной из важнейших характеристик выживаемости: она указывает середину теоретического времени жизни отдельного компонента системы после начала отсчета (в качестве начала отсчета может быть рассмотрена активная фаза атаки на компоненты РАС) [22-25]. Аналогично квантилям распределения порядка р, где 0<p<1, обозначаемым tp, используют квантили выживаемости. Обозначим квантиль выживаемости порядка р посредством τр, где S(τр)=p. Тогда для квантилей выживаемости и соответствующих квантилей распределения справедливо соотношение

τр=t1-p, (1.27)

т.е. квантиль выживаемости порядка р является квантилью распеделения порядка 1-р. Соотношение (1.27) можно легко доказать: согласно (1.26) получаем

![]() ,

,

следовательно

![]()

Таким

образом, значение ![]() распределения случайной величины Т

порядка (1-р).

распределения случайной величины Т

порядка (1-р).

Кривая выживаемости y=S(t), построенная по распределению случайной величины Т является теоретической кривой, характеризующей процесс продолжительности «жизни». Соответствующие характеристики выживаемости согласованы с вероятностным распределением, т.е. базируются на вероятностной основе[47].

При этом, значения квантильной широты, определяемой как расстояние между двумя точками (квантилями), в обоих случаях совпадают:

![]()

Возможно охарактеризовать величины Т с помощью функции риска- мгновенной интенсивности осуществления события

(1.28)

В

числители этого выражения (1.28) находится

условная вероятность того, что событие

произойдет в интервале времени (![]() ,

+

,

+![]() ),

если оно не произошло ранее, а знаменатель

– ширина интервала. Разделив одно на

другое, получаем интенсивность

осуществление события в единицу времени.

Устремляя ширину интервала к нулю и

переходя к пределу, получаем мгновенную

интенсивность осуществления события[68].

),

если оно не произошло ранее, а знаменатель

– ширина интервала. Разделив одно на

другое, получаем интенсивность

осуществление события в единицу времени.

Устремляя ширину интервала к нулю и

переходя к пределу, получаем мгновенную

интенсивность осуществления события[68].

Условную

вероятность в числителе можно записать

в виде отношения совместной вероятности

того, что Т принадлежит интервалу (

,

+

)

и ![]() (что совпадает с вероятностью того, что

Т принадлежит указанному интервалу), к

вероятности условия

.

Первая из них равна

(что совпадает с вероятностью того, что

Т принадлежит указанному интервалу), к

вероятности условия

.

Первая из них равна ![]() для малого

для малого ![]() а последняя это

а последняя это ![]() ,

по определению. Деление на

,

по определению. Деление на ![]() и предельный переход дают следующий

результат:

и предельный переход дают следующий

результат:

![]() (1.29)

(1.29)

который и является определением функции риска. Интенсивность осуществления события в момент времени равна плотности событий в момент , деленной на вероятность дожить до этого момента, не испытав событие ранее[77].

Учитывая,

что ![]() - это производная

- это производная ![]() уравнение (1.29) можно записать в виде

уравнение (1.29) можно записать в виде

![]()

Если

теперь проинтегрировать обе части от

0 до

и ввести граничное условие ![]() (поскольку событие не может произойти

к моменту времени 0), можно преобразовать

приведенное выражение и получить формулу

для вероятности работоспособности

компонента РАС (вероятности «дожить»)

до момента времени t как

функции от рисков во все моменты времени

до t:

(поскольку событие не может произойти

к моменту времени 0), можно преобразовать

приведенное выражение и получить формулу

для вероятности работоспособности

компонента РАС (вероятности «дожить»)

до момента времени t как

функции от рисков во все моменты времени

до t:

![]() (1.30)

(1.30)

Интеграл в фигурных скобках в этом уравнении называют [13] кумулятивным риском, обозначим его как

![]()

который можно рассматривать как сумму всех рисков при переходе от момента времени 0 к t, т.е. интегральным риском.

Фактически функции выживания и риска дают альтернативные, но эквивалентные описания распределения величины Т. Имея функцию выживания, можно ее продифференцировать и получить функцию плотности, а затем найти функцию риска. Зная функцию риска, можно ее проинтегрировать и получить кумулятивный риск, а затем от нее экспоненту и найти функции выживания, используя уравнение (1.30) [28].

Для задач с дискретным временем всегда определены вероятности

![]()

В дискретном случае риск можно определить по формуле:

где

![]() и

и

![]()

Риск

![]() может быть любой неотрицательной

функцией, в случае дискретного времени

не превосходящей 1, выживаемость

может быть любой неотрицательной

функцией, в случае дискретного времени

не превосходящей 1, выживаемость ![]() - неотрицательной, начинающейся со

значением 1 и монотонно невозрастающей,

а условие

- неотрицательной, начинающейся со

значением 1 и монотонно невозрастающей,

а условие ![]() = 0 равносильно расходимости интеграла

= 0 равносильно расходимости интеграла

![]() при непрерывном времени или ряда

при непрерывном времени или ряда ![]() при дискретном.

при дискретном.

Для

системы из n

объектов с разными распределениями

времени жизни {![]() }

и соответственно, функциями выживаемости

{

}

и соответственно, функциями выживаемости

{![]() }

можно определить усредненную функцию

выживаемости,

равную математическому ожиданию доли

объектов, выживших к моменту t:

}

можно определить усредненную функцию

выживаемости,

равную математическому ожиданию доли

объектов, выживших к моменту t:

Плотность

![]() и функция распределения

и функция распределения ![]() получившегося «усредненного» объекта

также равны средним арифметическим

соответствующих функций индивидуальных

объектов[124].

получившегося «усредненного» объекта

также равны средним арифметическим

соответствующих функций индивидуальных

объектов[124].