Проведем простой эксперимент. Поставьте ноги на ширину плеч, слегка согнув колени. А теперь попробуйте завалиться на бок. Сделать это можно либо разгибая одну ногу, либо сгибая другую еще больше. В первом случае положение вашего центра тяжести повышается, во втором случае понижается. До некоторой степени данное движение может напоминать движения по разгрузке лыж, однако в данном случае преследуется совсем другая цель.

В карвинговой технике славным является не вертикальное перемещение центра тяжести тела, а асимметричная работа ног с целью поперечного переноса туловища над лыжами.

А вот эффект разгрузки лыж в новой технике не является обязательным. Если одновременно сгибать одну ногу и разгибать другую, центр тяжести не будет ни подниматься, ни опускаться (рис. 35) Более того, при входе в новый поворот лыжник стремится как можно раньше загрузить перекантованную лыжу чтобы обеспечить ее прогиб по новой дуге, а разгрузка лыж в этом ему совсем не помогает.

Рис. 35 Боде Миллер на олимпийской трассе слалома гиганта.

На выходе из предыдущего виража бывшая внешняя нога (правая) начинает сгибаться (кадр 3). Поскольку лыжи продолжают двигаться по дуге центробежная сила опрокидывает тело горнолыжника внутрь нового поворота. Обратите внимание, что поперечное перемещение тела осуществляется практически при постоянном угле сгибания внутренней(новой внешней, левой) ноги спортсмена кадр №4-5. В итоге тело оказывается заваленным внутрь нового поворота, обеспечивая необходимый угол закантовки. И только после того, как лыжи перекантованы, новая внешняя (левая) нога начинает разгибаться, создавая необходимое усилие для прогиба лыжи по дуге еще до того, как в работу включится центробежная сила (кадр №6).

Стойка горнолыжника

Рис. 36 Стойка горнолыжника.

Все суставы немного согнуты. Корпус слегка развернут вниз по склону. Вес тела преимущественно перенесен на нижнюю лыжу. Верхняя лыжа немного вынесена вперед (положение разножки). Руки немного разведены в стороны и вынесены вперед. Палки отведены назад легким напряжением кисти.

Достаточно распространенная ошибка при катании на лыжах связана с тем, что некоторые лыжники стараются непрерывно сохранять при катании "правильную стопку" - читай "стойку косого спуска".

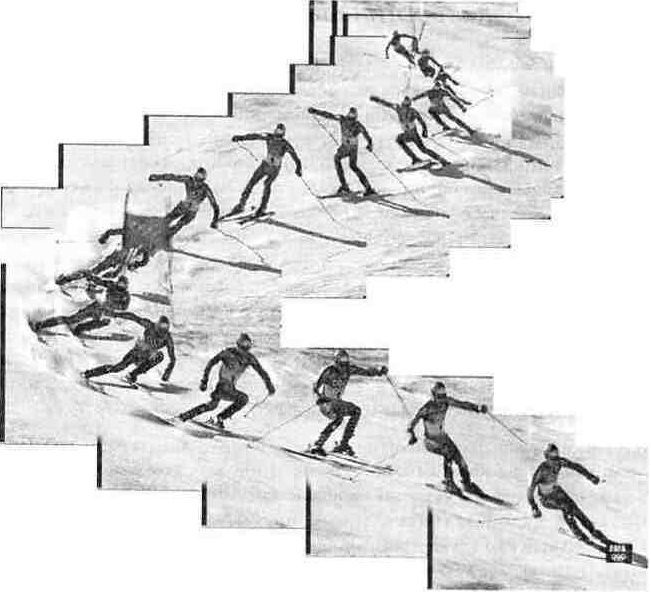

Рис.

37 Элита Слалома.

(Слева

направо сверху

вниз)

Ж.-П.

Видапь,

Б..Райх,

Б.

Миллер,

И.

Костелич.

Ш ирокое

ведение лыж

ирокое

ведение лыж

Еще лет десять назад узкое ведение лыж считалось чуть ли не главным признаком экспертного катания. В первую очередь, это было связано с тем, что при катании на лыжах докарвннговой эры, невозможно было эффективно использовать внутреннюю лыжу в процессе поворота. Поэтому до появления лыж новой геометрии лыжник акцентировано нагружал внешнюю в повороте ногу, а это действительно гораздо удобнее делан, при узком ведении лыж.

В настоящее время в массовом сознании горнолыжников произошел перелом, и узкое ведение перестало быть самоцелью. Опытные лыжники не полной мере оценили те преимущества, которые дает им широкое ведение:

Широкое ведение лыж обеспечивает лыжнику повышенную устойчивость, особенно в момент входа в новый поворот, когда центробежной силы еще не достаточно для того, чтобы остановить падеине лыжника внутрь дуги. Опора на внутреннюю ногу в этой ситуации позволяет максимально увелнчнть угол закантовки внешней лыжи и как можно быстрее начать новый поворот

Широкое ведение облегчает лыжнику выполнение поперечного перемещения корпуса при входе в новый поворот. Чтобы понять, что имеется в виду, выполним простое упражнение: Встанем боком к дивану, поставив ноги вместе. Руки прижаты по швам, чтобы они нам не мешали, а точнее, не помогали. Теперь попробуем завалиться вбок на диван. У подавляющего большинства данное движение будет сопряжено с определенными трудностями. А теперь повторите то же самое, но из стартового положения "ноги на ширине плеч". Никаких проблем! Толкнитесь дальней от дивана ногой, либо согните ближнюю - поперечный перенос корпуса и требуемое приземление на диван не заставят себя ждать. Аналогично, лыжник, использующий узкое ведение, должен прибегать к дополнительным ухищрениям, чтобы обеспечить поперечные перемещения тела над лыжами.

Широкое ведение является непременным условием выполнения современного типа ангуляции (см. главу "Закантовка лыж"). Современный тип ангуляции при широком ведении позволяет поддерживать максимальные углы закантовки лыж и, как следствие, максимально уплотнить траекторию движения, что является непременным условием динамичного карвингового катания.

Широкое ведение, как правило, не предполагает полного перенесения веса лыжника на одну ногу. Обе лыжи остаются загруженными, что позволяет им совместно участвовать в процессе поворота. В этом состоянии принципиально важным становится поддержание параллельного положение лыж в повороте. Лыжи пишут чистую дугу без проскальзывания, поэтому загруженные лыжи, поставленные под углом, неминуемо либо разъедутся в разные стороны либо, наоборот, сойдутся вместе, с последующим нарушением чистоты ведения дуги. Срыв дуги - это самое лучшее, на что вы можете рассчитывать в данной ситуации. В худшем случае придется падать.

Передне-заднее равновесие.

Теоретически, лыжник имеет достаточно большой запас прочности для поддержания равновесия в передне-заднем направлении - жесткие ботинки и значительная длина лыж сильно увеличивают площадь опоры лыжника, позволяя в принципе достаточно сильно отклоняться как вперед, так и назад без риска потери равновесия. Однако, сильно отклоняться от центрального положения не следует. В первую очередь это связано с тем, что современные лыжи не слишком приспособлены для катания с сильным отклонением от центра лыжи. Чрезмерная загрузка носка или пятки может привести к срыву дуги поворота или к рывку лыжи в сторону, не говоря уже о том, что вы можете просто выпустить лыжи из-под себя.

Говоря о необходимости поддержания центральной загрузки лыж, следует учитывать, что поддерживать ее на протяжении всего спуска, строго говоря, невозможно. Отклонения тела горнолыжника от центрального положения неизбежны и, более того, необходимы, однако в современной технике подобные отклонения носят, как правило, превентивный или компенсационный характер. Иными словами, отклонения от центральной загрузки лыж используются, в конечном счете, лишь для того, чтобы в процессе поворота загрузка лыж, насколько это возможно, была бы максимально близкой к центральной. Как правило, лыжник способен сохранять передне-заднее равновесие интуитивно, подобно тому, как мы сохраняем равновесие при ходьбе, несмотря на то, что стопа в начале шага касается земли пяткой, а в конце носком. Главное помнить о том, что в фазе полноценного ведения дуги поддержание центральной загрузки лыжи - непременное условие успеха.

При необходимости правильность поддержания передне-заднего равновесия можно легко проверить, последив как распределено давление вашей голени на голенище ботинка в момент выполнения поворота. Во время ведения дуги вы должны обязательно чувствовать давление на переднюю стенку голенища. Кратковременные отклонения назад с опорой на заднюю стенку допустимы, однако непрерывное давление на заднюю стенку голенища свидетельствует о серьезных ошибках в технике. Самый простой способ подкорректировать свою стойку в этом случае - чуть больше согнуться в пояснице, подав верхнюю часть туловища немного вперед.

Реже ошибки в передне-заднем равновесии могут быть обусловлены неправильным подбором или настройкой горнолыжных ботинок. Простейший способ удостовериться, что с вашей обувью все нормально, это попробовать выполнить глубокий присед в лыжных ботинках, но без лыж. Если вы не можете поддерживать равновесие и заваливаетесь назад, возможно наклон вперед голенища ваших ботинок недостаточен. Некоторые модели имеют регулировочные приспособления для увеличения наклона голенища вперед. Иногда решить проблему может поднимающая пятку подкладка, помещенная между внешней жесткой оболочкой ботинка и внутренним чулком. Если подобная регулировка не поддерживать равновесие в глубоком приседе.

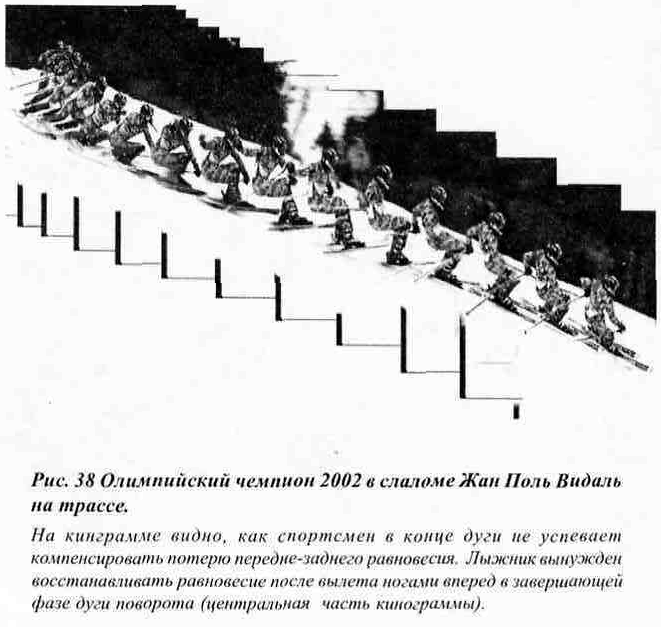

Проблемы с поддержанием передне-заднего равновесия не всегда связаны с ошибками в технике. Иногда потеря равновесия может быть обусловлена слишком высокой скоростью движения лыжника или излишне крутой дутой выполняемого поворота. Это возникает, когда лыжник окачивается физически не готовым к тому, чтобы справится с задачей поддержания передне-заднего равновесия. Как правило, подобная ситуация возникает при выполнении предельно коротких поворотов.

Повороты длинные и короткие.

Радиус поворота в современной горнолыжной технике во многом определяется геометрией лыж. Изменяя угол закантовки, лыжник может влиять на радиус поворота, уменьшая его по мере увеличения угла закантовки. Современные лыжи на жестком склоне не способны писать дугу с радиусом большим, чем собственный радиус бокового выреза. На практике, необходимость противодействия центробежной силе приводит к наклону лыжника внутрь поворота, увеличивая угол закантовки и еще больше уменьшая радиус поворота. После пересечения линии падения склона к углу закантовки, созданному отклонением тела горнолыжника внутрь поворота, добавляется угол наклона склона. Это приводит к дополнительному сокращению радиуса дуги.

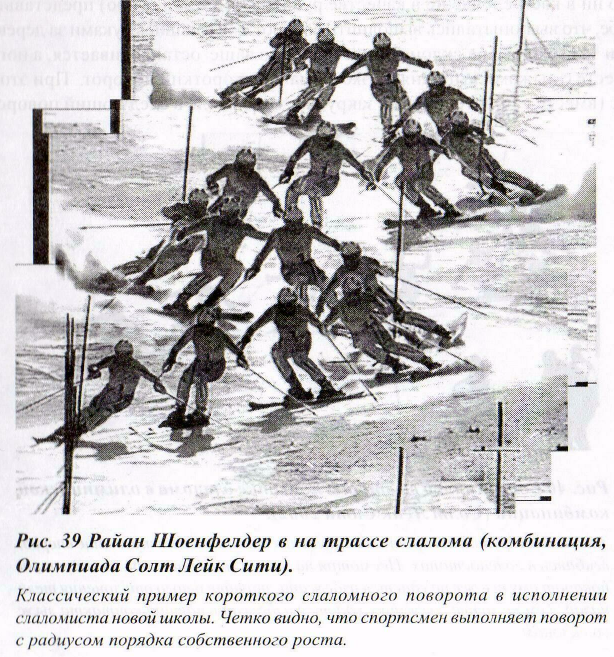

Деление поворотов на короткие и длинные во многом условно. Тем не менее, существует принципиальный момент, определяющий отличия в технике выполнения поворотов большого и малого радиусов. Главным здесь является соотношение характерных размеров системы лыжник-лыжи, а именно роста лыжника и радиуса выполняемого поворота. Для тех, кто ничего не понял в предыдущей фразе, поясню: лыжник, выполняющий поворот радиусом порядка 10 метров на трассе слалома-гиганта, поворачивая, движется поступательно по дуге. Скорость поступательного движения тела горнолыжника сравнима со скоростью движения его лыж. Выполняя поворот с радиусом в несколько метров на трассе специального слалома, лыжник не столько движется поступательно, сколько разворачивается (вращается). В этот момент лыжи движутся значительно быстрее, чем центр масс системы лыжник-лыжи. В качестве иллюстрации (но ни в коем случае не в качестве руководства к действию) представьте себе, что вы попытались выполнить поворот, схватившись руками за дерево или за стоящего на склоне приятеля. Тело ваше останавливается, а ноги вместе с лыжами выполняют экстремально короткий поворот. При этом вас (вместе с приятелем) так закрутит, что о входе в следующий поворот

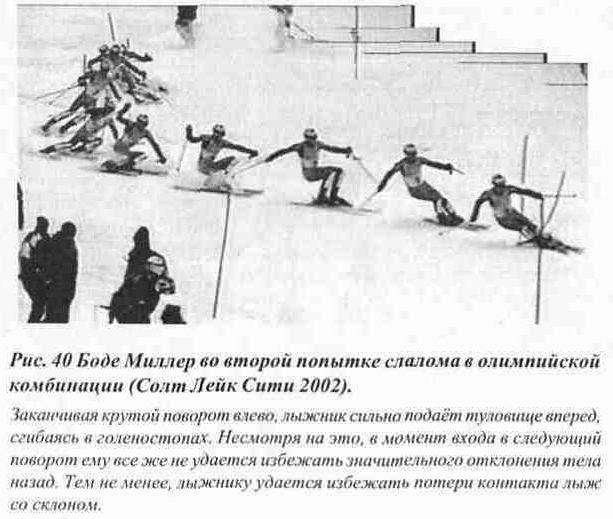

вы не успеете даже подумать. Прежде, чем войти в следующий поворот на трассе специального слалома, или просто катаясь короткими дугами на лыжах соответствующей геометрии, лыжник сталкивается с необходимостью каждый раз гасить инерцию подобного вращения. Именно этим объясняется то, что в период, когда современная карвинговая техника стала активно использоваться ведущими спортсменами в специальном слаломе, вылеты с трассы ногами вперед стали обычной картиной на соревнованиях.