- •Контакт со склоном, минимально — необходимый угол закантовки

- •Заканговка лыж. Приемы ангуляции

- •Контроль траектории.

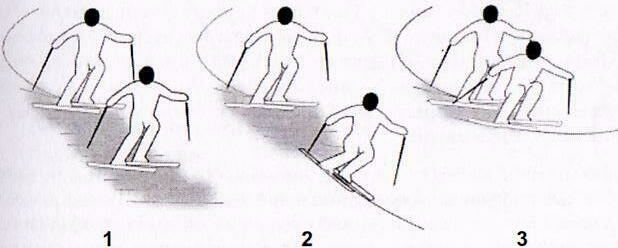

- •Рис, 32 Стефан Эберхартср на трассе гигантского слалома (Олимпиада 2002. СолтЛенк Сити).

- •Уплотнение дуги за счет закантовки лыж.

- •Уплотнение дуги за счет скорости. Выбор лыж для продвинутого горнолыжника.

- •Перекантовка, вертикальная работа, разгрузка лыж

Совершенствуем базовую карвинговую технику

На следующем этапе обучения основной задачей станет совершенствование техники базового карвингового поворота. Грубо говоря, вам предстоит научиться выполнять его на больших скоростях и на склонах большей крутизны. Переход к новым склонам и скоростям автоматически поставит перед вами целый ряд новых вопросов и проблем.

Но в целом, задача остается предельно простой, а именно - поддерживать необходимую закантовку лыж и сохранять равновесие.

Условия равновесия

Динамика бокового равновесия.

Человек - существо прямоходящее. Всю свою жизнь мы оттачиваем один и тот же навык поддержания равновесия. С точки зрения физики, чтобы не упасть человек должен обеспечить, чтобы вертикальная линия проведенная из центра тяжести (центра масс) не выходила за границы площади опоры. В повседневной жизни, потеряв равновесие, например, на скользкой тропинке по пути на гору, нам достаточно сделать шаг в сторону падения, расширив тем самым площадь опоры, и таким образом восстановить равновесие.

Вставая на лыжи, мы попадаем в несколько иные условия. Поскольку на лыжах мы непрерывно куда-нибудь поворачиваем, на нашу устойчивость начинает активно влиять центробежная сила, возникающая всякий раз, как только мы начинаем менять направление движения. В принципе, каждый из нас так или иначе встречался в своей жизни с центробежной силой, и все мы знаем, что для того, чтобы не упасть в повороте, нужно наклоняться внутрь дуги. Так, например, делают все велосипедисты и мотоциклисты, и даже сидя в автомобиле, мы наклоняем тело в ту сторону, куда поворачиваем. Казалось бы и на лыжах все должно происходить в точности так же, однако отличия существуют и носят принципиальный характер.

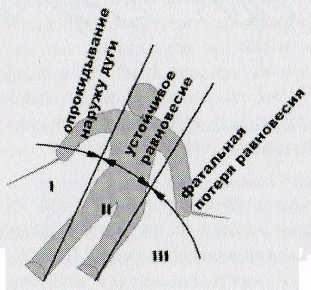

Рис. 23 Условия равновесия лыжника в повороте.

1. Недостаточный наклон внутрь поворота. Тело лыжника опрокидывается наружу поворота под действием центробежной силы.

2. Наклон внутрь поворота становится достаточным для поддержания равновесия. Равновесие на внешней лыже

3. Предельный наклон внутрь дуги. Равновесие на внутренней лыже

4. Чрезмерный наклон внутрь дуги. Лыжник заваливается внутрь дуги.

В процессе поворота на лыжника действуют сила тяжести и центробежная сила. Причем центробежная сила возрастает по мере того, как лыжник наклоняется внутрь поворота. Это связано с тем, что угол закантовки при наклоне тела растет, а это приводит к уменьшению радиуса поворота и, следовательно, к увеличению центробежной силы. Рассмотрим, как меняются условия равновесия лыжника в зависимости от степени наклона тела внутрь дуги.

Если наклон внутрь поворота недостаточен, тело лыжника будет опрокидываться наружу дуги (рис. 23.1). По мере того, как тело лыжника смещается наружу поворота, центробежная сила ослабевает. Однако полностью она исчезнет только, когда лыжник примет вертикальное положение, т.е. лыжи встанут на склон абсолютно плоско.

Если лыжник закладывает тело глубже внутрь дуги, то наступает момент, когда суммарная сила, приложенная к центру тяжести лыжника, проходит через точку опоры внешней лыжи (рис. 23.2). С этого момента тело лыжника обретает устойчивое равновесие. Дальнейшее смещение центра тяжести внутрь дуги приводит к перераспределению давления между внешней и внутренней лыжами. При этом лыжник продолжает находиться в устойчивом равновесии с опорой на обе ноги.

Продолжая наклоняться внутрь дуги, лыжник попадает в положение, когда вектор равнодействующей силы проходит через точку опоры канта внутренней лыжи. Равновесие здесь все еще возможно, но вся нагрузка приходится на внутреннюю ногу - внешняя лыжа полностью разгружена (рис. 23.3).

Дальнейший наклон внутрь дуги приведет к неконтролируемому заваливанию тела лыжника. При таких условиях равновесие невозможно, а последствия фатальны (рис. 23,4).

Рис. 24 Зоны равновесия

лыжника.

Таким образом, наклоняя тело внутрь дуги, лыжник попадает в одну из трех зон:

I - зону опрокидывания наружу дуги;

II - зону устойчивого равновесия;

III - зону фатальной потери равновесия.

С ростом скорости, а также с переходам на лыжи с более ярко выраженной карвинговой геометрией зона I расширяется, а зона III сокращается. Это означает, что лыжник может смелее закладывать корпус внутрь дуги, так как вероятность ошибок, связанных с потерей равновесия, сокращается. Необычайно интересным следствием изложенного является тот факт, что, в принципе, на достаточно высокой скорости зона фатальной потери равновесия может полностью исчезнуть. В разделе "Динамический Карвинг мы подробно рассмотрим, как это влияет на технику катания. Но сейчас, когда мы только начинаем наращивать скорость, нам это пока не настолько важно.

Рис. 25 Изменение положения зон равновесия в зависимости от скорости лыжника и геометрии его лыж.

Принципиальным для равновесия лыжника является то, что недостаточный наклон корпуса внутрь дуги не является фатальным, т.е. не может привести к падению. Одновременно, здесь таится основная сложность перехода на действительно экспертный уровень катания для лыжников, катающихся, что называется, по ощущениям. Как правило, они очень быстро усваивают, что кататься с недостаточным закладыванием корпуса внутрь дуги легко и безопасно, и не стремятся к достижению максимальных углов наклона корпуса в повороте. Подобное катание приводит к тому, что радиус выполняемого поворота окачивается достаточно большим (движение в повороте больше напоминает спуск по прямой), а это, в свою очередь, ограничивает возможности контроля траектории и скорости движения лыжники. На простых учебных склонах человек может не замечать этого, однако с выходом на сложный склон он попадает в ситуацию, когда скорость начинает бесконтрольно нарастать Обычно это происходит именно потому, что на начальных этапах обучения человек пренебрегал отработкой навыков максимально глубокого закладывания тела в дугу поворота.. Как правило, лыжник, не привыкший глубоко ложиться внутрь дуги, не может сразу перестроится и начинает борьбу со скоростью, срывая чистое резаное ведение лыж.

Контакт со склоном, минимально — необходимый угол закантовки

Другим основополагающим требованием равновесия лыжника является требование к сохранению режима резаного скольжения. Если лыжа в повороте начинает проскальзывать, рассмотренная выше ситуация с равновесием кардинально меняется. Центробежная сила резко уменьшается, и лыжник вполне может оказаться в зоне фатальной потери равновесия. При использовании докарвинговой техники, когда лыжник был вынужден часть дуги поворота проходить в режиме проскальзывания, типичной была ситуация, при которой в результате ошибок он мог заваливаться внутрь дуги, причем подобное падение можно было видеть не только на учебных склонах, по и в исполнении чемпионов. Сегодня подобные падения происходят значительно реже именно потому, что лыжники, используя преимущества современного инвентаря, практически полностью избегают проскальзывания лыж.

Как же должны быть закантованы лыжи, для того чтобы они "держали" нас на склоне? Наверняка некоторые скажут: "Чем сильнее - тем лучше". На самом деле, чтобы предотвратить соскальзывание, совершенно не обязательно закантовывать лыжи на максимально возможный угол.

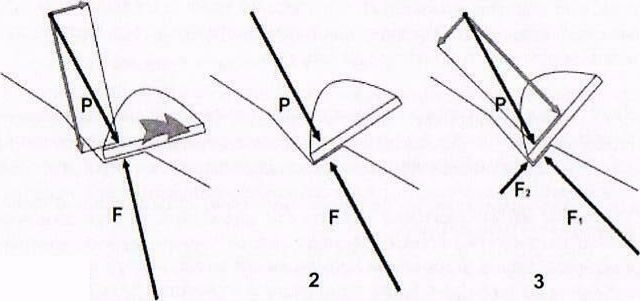

Для начала рассмотрим упрощенную ситуацию, когда лыжник весь вес сосредоточил на одной ноге.

Суммарная сила, действующая на тело лыжника в повороте, может быть разложена на дне перпендикулярные составляющие, одна из которых проходит через кант лыжи. Именно эта составляющая, назовем се силой давления на склон, должна быть скомпенсирована силой реакции опоры действующей на лыжу. Вторая составляющая будет просто вращать тело лыжника относительно оси, проходящей через кант закантованной лыжи, соответственно либо внутрь (зона 111), либо наружу дуги (зона I). В случае равновесия в дуге (зона II) вторая компонента просто отсутствует и лыжник будет находиться в равновесии.

Со стороны склона на лыжу действуют сила реакции опоры (перпендикулярно скользящей поверхности лыжи) и сила трения (в плоскости скользящей поверхности). Сила давления на склон со стороны лыжи может компенсироваться только силой реакции опоры, поскольку сила трения о снег для лыжи пренебрежимо мала. Сила реакции опоры направлена перпендикулярно поверхности контакта лыжи со склоном.

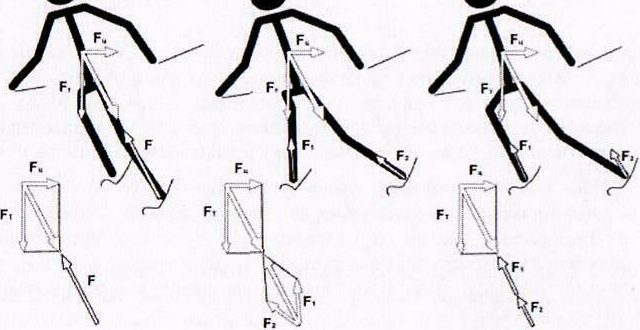

Следовательно, если лыжа закаптована таким образом, как покачано на рисунке 26.1, угол закантовки будет недостаточным дли предотвращения соскальзывания. Сила Р окажется не скомпенсированной, и лыжа, свободно выскальзывая из прорезанной колен, входит в режим проскальзывания. Когда угол закантовкн равен минимально необходимому - сила реакции опоры, действующая со стороны скользящей поверхности лыжи, полностью компенсирует силу давления лыжи на склон и лыжа не соскальзывает (рис. 26,2). Если угол

з акантовкн

больше минимально необходимого (рис.

26.3)

- боковая составляющая силы

Р будет скомпенсирована

силой реакции опоры действующей на

боковую грань лыжи

F2.

Это происходит потому, что лыжа не

способна зарываться в склон до

бесконечности.

акантовкн

больше минимально необходимого (рис.

26.3)

- боковая составляющая силы

Р будет скомпенсирована

силой реакции опоры действующей на

боковую грань лыжи

F2.

Это происходит потому, что лыжа не

способна зарываться в склон до

бесконечности.

Рис. 26 Силы действующие на лыжу, закантованную под углом меньшим, равным и большим минимально необходимого угла закантовки.

Обратите внимание, что сила Р будет направлена практически вдоль тела лыжника и автоматически должна быть перпендикулярна скользящей поверхности лыжи. Это означает, что условие минимально необходимого угла закантовки лыж выполняется практически автоматически, поскольку лыжи прикреплены к нашим ногам именно таким образом, что их скользящая поверхность перпендикулярна оси нашего тела.

Казалось бы, нам не о чем волноваться, лыжи всегда должны надежно держать нас на склоне. Увы и ах, рассмотренная идеальная ситуация, к сожалению, крайне далека от действительности.

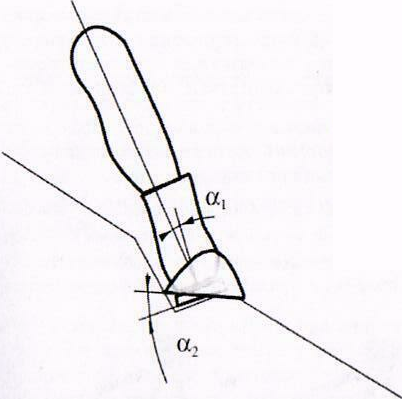

Рис.

27 Потери эффективного угла закантовки

лыж:

За

счет

недостаточной жесткости лыжных

ботинок а1

за

счет недостаточной торсионной жесткости

лыж а2

Даже самые лучшие лыжи не являются идеально торсионно-жесткими - носок и пятка закантованной лыжи немного скручиваются, образуя своего рода пропеллер, теряя при этом угол закантовки. Вол ее того, ни одни горнолыжные ботинки не обеспечивают идеальной боковой жесткости в голепосгопах, что также может приводить к раскантовыванию лыж в дуге (рис.27).

До сих пор мы рассматривали ситуацию с лыжником, стоящим на одной ноге. Если катаясь, лыжник загружает вторую ногу, его подстерегает еще одна опасность: при недостаточном угле за кантовки внутренней лыжи может возникать ситуация, когда даже хорошо закантованная внешняя лыжа начинает соскальзывать,

В случае, когда лыжник использует широкое ведение с опорой на обе ноги, он может независимо изменять углы закантовки лыж. Если при широком ведении внешняя в повороте лыжа автоматически оказывается достаточно сильно закантован то угол закантовки внутренней лыжи может оказаться значительно меньшим, чем у внешней (рис. 28.2). В подобной ситуации имеет смысл говорить о комбинации углов закантовок лыж. Если обе лыжи закантованы на угол больший чем минимально-необходимый угол закантовки, как при катании с опорой на одну лыжу, ситуация остается во многом похожей на предыдущий пример, с той только разницей, что силы реакции опоры распределяются между двумя ногами горнолыжника (рис. 28.3).

В случае, когда внутренняя лыжа оказывается закантованной на меньший угол, ситуация меняется (рис. 28.2). Результирующая сила давления, действующая на внешнюю лыжу, меняет направление и, соответственно, для внешней лыжи возрастает угол закантовки, необходимый для предотвращения соскальзывания.

При широком ведении опора на недостаточно закантованную внутреннюю лыжу может приводить к срыву резаного ведения.

Таким образом, лыжник, стремящийся к резаному ведению лыж, должен всегда поддерживать угол закантовки большим, а в отдельных случаях, существенно большим минимально-необходимого. Подобный запас по углу заканчовки создается за счет приемов ангуляции (см. гл. "Закантовка лыж. Приемы ангуляции").

1 2 3

Рис. 28 Комбинация углов закановки лыж при широком ведении

1 - катание на одной яыже

2 - широкое ведение с недокантованной внутренней лыжей

3 - широкое ведение с закантованной внутренней лыжи

Борьба с инерцией

К сожалению, ни один лыжник не в состоянии 100% времени поддерживать свои лыжи в режиме резаного скольжения. Лыжи могут потерять чистую дугу в результате ошибок лыжника. В ряде случаев лыжник может умышленно срывать чистое ведение (см. рис.32, стр.97).

Процесс восстановления режима чистого скольжения крайне сложен. В первую очередь это связано с тем, что лыжник, переходя от проскальзывания к чистому резаному ведению, должен погасить инерцию поперечного движения своих лыж. При этом, как правило, он находится в крайне жестких временных рамках, поскольку должен соблюдать определенную траекторию спуска и поддерживать определенный ритм поворотов.

Что же делать лыжнику, если несмотря на все старания его лыжи потеряли чистое резаное скольжение?

Почувствовав, что лыжи качали проскальзывать, вполне естественным будет попытаться увеличить угол закаитовки. Естественно, если проскальзывание было вызвано недостаточной закантовкой лыж, то постановить правильный угод закантовки необходимо в первую очередь.

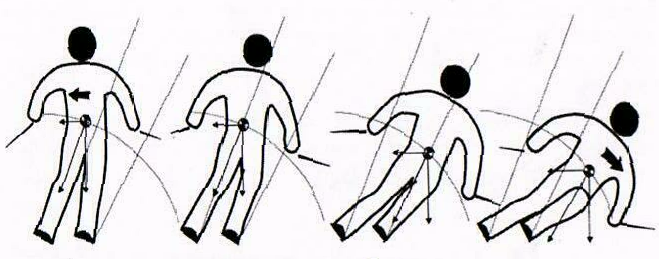

Рис. 29 Восстановление резаного скольжения,

1. Предоставить лыжам возможность самим гасить проскальзывание.

2. Развернуть лыжи в направлении соскальзывания.

3. Гасить инерцию поперечного движения сгибанием.

Далее, можно просто уповать на свои лыжи. В принципе, проскальзывающие лыжи могут сами погасить инерцию поперечного движения и перейти в режим резаного скольжения. Но для этого лыжам потребуется определенное время, а у лыжника не всегда есть в запасе те несколько десятых секунды, необходимые для восстановления контроля над лыжами. Кроме того, при этом следует учитывать, что против нас продолжает действовать скатывающая сила, а она стремится помешать лыжам прекратить проскальзывание. В наиболее неблагоприятной ситуации (например, на очень жестком и достаточно крутом склоне) торможения проскальзывающих лыж может оказаться недостаточно для того, чтобы прекратить проскальзывание. И вы так и будете продолжать скрести по склону до бесконечности, если не предпримете более эффективных действий.

Наиболее эффективное средство борьбы с проскальзыванием - воспринять новое направление вашего движения как должное. Не следует стремиться во что бы то ни стало довести сорванную дугу. Вместо этого нужно развернуть лыжи в том направлении, куда вас тащит по инерции и, закантовав их, восстановить чистое ведение. Возможно при этом вам даже придется начать новый поворот в другую сторону. Подобная техника еще в докарвинговую эпоху являлась наиболее эффективной при свободном катании по обледенелым склонам.

Другим техническим приемом для восстановления чистого резаного ведения является кратковременная амортизация бокового соскальзывания за счет активного сгибания. Ваши ноги как бы уступают давлению со стороны склона. Вы начинаете складываться за счет активного сгибания. За время сгибания лыжи успевают врезаться в склон, и в тот момент, когда сгибание заканчивается, способны надежно противостоять кратковременному возрастанию давления, неизбежно возникающему в конце вашего "приседания".

Эффективность данного нехитрого приема построена на том, что лыжа, врезавшаяся в дугу, способна противостоять значительным нагрузкам, в то время, как проскальзывающая лыжа не способна эффективно сопротивляться инерции движения в поперечном направлении. Складываясь, вы даете вашим лыжам выигрыш во времени для того, чтобы эффективно "окопаться", К явным недостаткам данного способа борьбы с проскальзыванием относится то, что в случае, когда вы в самом начале были достаточно плотно сгруппированы, вам может элементарно не хватить амплитуды для амортизации. Этот технический прием чаще применяется в случаях, когда лыжи умышленно выводятся из режима чистого резанного скольжения ( см. гл. "Короткие резаные повороты разгрузкой").