- •Глава 1. Теоретические аспекты исследования туризма как отрасли экономики

- •Функциональная классификация Дж. Зингельманна (в зависимости от субъекта потребностей):

- •По степени законности:

- •По степени «материальности»:

- •По участию в купле-продаже:

- •По форме собственности хозяйствующего субъекта:

- •По роли в услуговой деятельности хозяйствующего субъекта:

- •По признаку возможного участия в международном обмене:

- •По способу доставки услуги:

- •Функциональной сущностью

- •Выходная номенклатура отраслей для базовых

- •(По деятельности, связанной с туризмом)

По способу доставки услуги:

связанные с инвестициями (investment-related services), – банковские, гостиничные и профессиональные услуги;

связанные с торговлей (trade-related services), – транспорт, страхование;

связанные одновременно с инвестициями и торговлей (trade-and-investment related services), - связь, строительство, компьютерные и информационные услуги, личные, культурные и рекреационные услуги (Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Логос, 2000. – с 55).

В российской практике классификации услуг разработан Общероссийский классификатор услуг населению (сокращ. ОКУН). Это документ, входящий в состав общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации, принятый Постановлением Госстандарта России от 28.06.1993 № 163 и введенный в действие с 01.01.1994 г.

Он содержит 1500 наименований услуг объединенных в 13 высших классификационных группировок:

торговля (оптовая и розничная);

услуги по обеспечению питания и проживания (гостиницы, структуры общественного питания);

транспорт;

связь и информационное обслуживание;

услуги по снабжению, заготовкам и хранению материально-технических ресурсов;

кредит, финансы и страхование, сделки с недвижимостью;

образование, культура и искусство;

наука и научное обслуживание;

здравоохранение, включая физическую культуру и спорт;

услуги по обслуживанию домашнего хозяйства (ремонт жилья, производственно-бытовые и коммунальные услуги);

услуги личного характера (непроизводственные, бытовые и др.);

услуги государственного управления;

другие услуги.

В отечественной науке так же отмечаются группировки услуг по направлениям, связанным с:

Функциональной сущностью

услуги производственного характера - оказываются экономическим структурам в связи с их производственными нуждами (в том числе охранные, ремонтные, банковские, деловые и др.);

торговые услуги (оптовые и розничные);

услуги жизнеобеспечения - связаны с обслуживанием граждан в рамках семейно-домашних связей, т.е. с обустройством жилища, ведением домашнего хозяйства, реализацией семейных потребностей, домашним отдыхом;

социальные услуги - нацелены на удовлетворение потребностей людей в тех товарах, качествах и функциях, которые необходимы им как субъектам общественных отношений: транспортные, финансовые, почтовые, рекреационные (поддержание здоровья, организация отдыха в общественно-массовых формах), образовательные, информационные и др.;

культурные услуги - связаны с оказанием услуг познавательно-научного, художественно-эстетического, развлекательного плана.

Такой вариант классификации является одним из наиболее распространенных в отечественной практике анализа сферы услуг.

Степенью материальности (весьма условное, т.к. оба типа услуг невозможно реализовать без использования как материальных, так и духовных элементов обслуживания)

Материальные (требующие материальных ресурсов (сырье, полуфабрикаты, запчасти, продукты повседневного спроса и др.), которые позже люди используют, потребляют)

Нематериальные (задействуют неосязаемые, духовные компоненты человеческой активности - знания, математический аппарат и статистику, художественные образы, духовные ценности)

Используемыми предметами труда:

производственные

информационные

Степенью капитальных вложений:

высококапиталоемкие

низкокапиталоемкие

Уровнем материальных затрат:

материалоемкие,

низкоматериалоемкие

Сложностью технологии выполнения услуг:

сложнотехнологические,

простой технологии

Квалификацией персонала:

высокопрофессиональные,

достаточной квалификации

Местом в инфраструктуре экономики:

производственные,

институциональные,

социальные (сфера услуг населению)

Степенью осязаемости:

осязаемые

неосязаемые

Обязательностью присутствия клиента:

присутствие клиента необходимо

выполняемые в отсутствие клиента

Степенью правовой и нормативной регламентации:

высокой регламентации

достаточной регламентации

Социальным статусом клиента (физических и юридических лиц):

элитные

эксклюзивные

высокого статуса (по евростандортам)

массовые

13. Местом в обществе:

производственные

распределительные

профессиональные

потребительские

общественные

14. Деловым назначением:

деловые

организационные

личные

15.Местом в сфере общественного производства:

в сфере производства

в сфере обращения

в розничной торговле

в оптовой торговле

16.Организационной формой выполнения:

самостоятельными специализированными фирмами

структурами в составе головных фирм

специализированной сетью фирм

индивидуальными исполнителями

17. Комплексностью предоставляемых услуг:

полного комплекса (цикла)

отдельных видов услуг

18. Степенью коммерциализации:

коммерческие полностью

коммерческие частично

некоммерческие

19. Степенью организационно-технологической регламентации:

обязательные по регламенту (планово-предупредительные или планово-принудительные)

гарантийные

дополнительные

20. Связью с процессом реализации (сбыта, продажи) продукции:

сопутствующие реализации

послепродажные

21. Формой возмещения издержек на выполнение услуг:

платные (оплачиваемые клиентом, покупателем)

бесплатные (оплачиваемые изготовителем или включаемые в цену продукции)

22. Местом предпринимательской деятельности:

организационные (менеджерские)

логистические

маркетинговые

23. Частотой потребления:

услуги повседневного спроса (услуги общественного транспорта, службы быта, системы образования, коммунальные услуги и др.)

периодически потребляемые услуги (медицинские, рекреационные, культурные).

эпизодически потребляемые услуги (строительство жилья, юридические консультации, специализированная медицинская помощь).

Данная модель классификации услуг основана на согласованных между собой критериях, которые позволяют разбивать все услуги на основе связанных между собой содержательно-функциональных качеств и распределять их в разные группы. В данной классификации одна и та же услуга по разным качествам может быть занесена в разные группы. [Аванесова Г.А. Сервисная деятельность: Историческая и современная практика, предпринимательство, менеджмент. Москва: Аспект Пресс, 2004. - 318 с., с.76 - 83].

Согласно классификатору ООН выделяют 160 видов услуг, разделенных на 12 основных разделов:

1. Деловые услуги

2. Услуги связи

3. Строительные и инжиниринговые услуги

4. Дистрибьюторские услуги

5. Общеобразовательные услуги

6. Услуги по защите окружающей среды

7. Финансовые услуги, включая страхование

8. Услуги по охране здоровья и социальные услуги

9. Туризм и путешествия

10. Услуги в области организации досуга, культуры и спорта

11. Транспортные услуги

12. Прочие услуги.

Россия входит число государств-участников Соглашения в рамках Парижского союза по охране промышленной собственности составляющих Специальный союз, использующий единую международную классификацию товаров и услуг для целей регистрации знаков. По состоянию на май 2011 года количество стран, подписавших Ниццкое соглашение, составляет 83.

Прообразом МКТУ является Классификация, разработанная в 1935 году Объединенным международным бюро по охране интеллектуальной собственности (Bureau for the Protection of Intellectual Property — BIRPI), являющимся предшественником Всемирной организации интеллектуальной собственности — ВОИС (World Intellectual Property Organization — WIPO).

ВОИС — международная организация, занимающаяся вопросами правового регулирования интеллектуальной собственности.

Международная классификация товаров и услуг была принята Ниццким соглашением, заключенным 15 июня 1957 года государствами-участниками Ниццкой дипломатической конференции.

Практическая ценность МКТУ заключается в том, что она существует на нескольких языках и позволяет идентифицировать (классифицировать) товар или услугу для одинакового восприятия всеми лицами. Для актуализации классификации она постоянно обновляется, пересматривается Комитетом экспертов, в который входят представители всех государств-участниц Ниццкого соглашения приблизительно раз в 5 лет. На сегодняшний день было принято и опубликовано 10 редакций МКТУ, последняя принята в 2011 году и вступила в силу с 1 января 2012 года.

Международная классификация товаров и услуг состоит из 45 классов: с 1 по 34 классы МКТУ составляют товары, а с 35 по 45 классы — услуги. Заглавия классов МКТУ указывают в самых общих чертах те области, к которым товары и услуги относятся.

Например:

Класс 35 Реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

Класс 36 Страхование: финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.

Класс 37 Строительство; ремонт; установка оборудования.

Класс 38 Телекоммуникации.

Класс 39 Транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.

Класс 40 Обработка материалов.

Класс 41 Воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.

Класс 42 Научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров.

Класс 43 Услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания.

Класс 44 Медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства.

-Класс 45 Услуги юридические; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц; персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц.

( http://www.mktu.info/services/39/)

Согласно выше упомянутых классификаций нами были проклассифицированы туристские услуги.

Таким образом, опираясь на классификацию Стенона, туристские услуги можно отнести к группе «отдых и развлечения», в связи с тем, что они направлены на организацию досуга в свободное от основной деятельности время.

По классификации Джада – к услугам, не связанные с физическими товарами, поскольку их не представляется возможным потрогать и попробовать на вкус.

По Хиллу они являются временными, т.к. путешествие, в любом случае, заканчивается в определенное время, обозначенное условиями договора; необратимыми, т.к. заключив договор о туруслуге человек автоматически становится ее потребителем даже если передумает отправляться в путешествие; физическими, поскольку потребление туруслуги происходит на физическом уровне, а не на уровне мысли или сознания.

По Чейзу – услуги можно считать высококонтактными, в связи с тем, что получение качественной туруслуги возможно только при тесном контакте двух сторон, поставщика и потребителя.

По Томасу – базирующимися на использовании человеческого труда, квалифицированной рабочей силе, т.к. предоставление качественной туристской услуги возможно лишь компетентными специалистами. Согласно классификации Котлера – туристские услуги относятся к группе чистых услуг, поскольку они не существуют до момента их предоставления, которое не имеет временного разрыва с потреблением, их нельзя сохранять про запас; подгруппе персональных услуг, т.к. договор заключается для определенной персоны и в последствии туруслуга, предоставляемая по данному договору, не может быть передана другому лицу.

В зависимости от потребностей (по классификации Зингельмана), туристские услуги являются потребительскими, т.е. связанными с времяпровождением.

По степени завершенности – конечные, потому как на лицо конечный результат – полученные впечатления от путешествия; по степени законности – осуществляемые в рамках правового поля, по степени материальности – нематериальные, т.к. им присуща максимальная степень неосязаемости.

По участию в «купле-продаже» - платные, по форме собственности могут быть как государственные, так и негосударственные, по характеру потребления – индивидуальные, по роли в услуговой деятельности хозяйствующего субъекта – основные. По возможности участия в международном обмене: для внутренних нужд и объекты внешней торговли. Для аналитики во внешней торговле туристские услуги являются нефакторными. По способу доставки услуги – связанные одновременно с инвестициями и торговлей.

Согласно российской классификации по различным критериям одной и той же услуги, туристские услуги можно классифицировать следующим образом:

Согласно функциональной сущности, туристские услуги являются социальными (потому как являются услугами населению), по степени материальности – нематериальными (поскольку крайне неосязаемы), по использованию предметов труда: информационные (т.к. связаны, в том числе, со сбором и предоставлением информации клиенту по поводу предстоящего тура. По степени капиталовложений – низкокапиталоемкие (если рассматривать с позиции предоставления собственно услуг, а не развития туристской инфраструктуры), по уровню материальных затрат – низкоматериалоемкие (т.к., непосредственно, предоставление туруслуги, не требует высоких материальных затрат со стороны туроператора или турагентства). По сложности технологии выполнения услуг – простой технологии, построенной на умении общаться, находить компромиссы; по степени квалификации персонала – достаточной квалификации, владеющие профессиональным мастерством общения, обладающие необходимыми знаниями по поводу организации туров, особенностей мест отдыха и т.д. По месту в инфраструктуре экономики – социальные, поскольку связаны с предоставлением услуг населению. По степени осязаемости – неосязаемые (до предоставления услуги ее качество нельзя оценить), по степени обязательности присутствия клиента – к группе услуг, где присутствие клиента необходимо.

Согласно степени правовой и нормативной регламентации – туристские услуги относятся к группе достаточной регламентации, относительно социального статуса клиента – могут быть элитные, эксклюзивные, высокого статуса (по евростандартам). По месту в обществе данные услуги можно отнести к потребительским, по деловому назначению – к личным, по организационной форме выполнения – могут выполняться самостоятельными специализированными фирмами, структурами в составе головных фирм, специализированной сетью фирм, индивидуальными исполнителями. По комплексности предоставления услуги: полного комплекса, отдельные виды услуг, по степени коммерциализации – полностью коммерческие.

Согласно степени организационно-технологической регламентации это дополнительные услуги. По форме возмещения издержек на выполнение услуги - платные (оплачиваемые клиентом, покупателем). Согласно месту предпринимательской деятельности - организационные (менеджерские), по частоте потребления – периодические.

Таким образом, туристская услуга по разным качествам может быть занесена в разные группы.

Понятийный аппарат определений «туризм», «турпродукт», «туруслуга» и «туриндустрия»

Современные трактовки понятия туризм отражают разносторонность данной сферы деятельности. Это и туристские потребности, и особенности поведения туристов, и их пребывание вне постоянного местожительства, и деятельность организаций-посредников, и социально-экономические связи, а так же отношения и интересы всех участников туристского рынка.

Сложный и многообразный характер туризма как социального явления обусловливает интерес среди представителей многих наук. Туризм является объектом исследования географии, экономики, медицины, психологии и социологии, права, политологии, инженерно-технических наук, архитектуры, истории и культурологи. Не смотря на достаточно длительную историю и немалый научный интерес к данному виду деятельности, терминологический аппарат понятия «туризм» остается малопроработанным.

С точки зрения различных наук и практической оценки туризма в различных областях общественной жизни ему даются и разные определения.

Ученые-экономисты рассматривают туризм как отрасль экономики нематериальной сферы, т.е. "общественно-организованную экономическую деятельность, направленную на производство товаров и услуг для удовлетворения потребностей людей, находящихся за пределами постоянного места жительства". К таким определениям относятся и те, характеризующие туризм как "вид потребления" (А. Пиат, Швейцария), вид "внешней торговли" (Я. Гезгала, Польша), "экспорт информации и впечатлений" (Касаткин В. Ф. , Россия). Наиболее общим в ряде экономических характеристик туризма является определение российского ученого Азара В. И., который определяет туризм как "большую экономическую систему с разнообразными связями между отдельными элементами в рамках, как народного хозяйства отдельной страны, так и связей национальной экономики с мировым хозяйством в целом ".

С хозяйственно-экономической точки зрения туризм определяется как отдельная отрасль хозяйства, способная приносить высокие прибыли, активно содействовать экономическому развитию общества.

Ученые-правоведы, добавляя правовой аспект, определяют туризм, в частности - международный, как « систему путешествий, осуществляемую на основании международных соглашений с учетом действующих международных обычаев».

Накопленные знания о туризме обусловили необходимость его изучения как системного объекта. Существующие определения туризма, как отмечалось ранее, не раскрывают многообразия внутренних и внешних связей этого общественно-экономического явления. Широкое распространение среди специалистов получило сущностное определение туризма, предложенное Международной ассоциацией научных экспертов в области туризма. Согласно ему, туризм – это «совокупность отношений и явлений, которые возникают во время перемещения и пребывания людей в местах, отличных от их постоянного места проживания и работы».

В Толковом словаре туристских терминов, изданном АО «ЦСТЭ-Интур» и Российским международным институтом туризма в 1994 г. (авторы Зорин И.В., Квартальнов В. А.) опубликовано семь определений туризма, в том числе: особая форма перемещения людей, вид путешествия; пребывания за пределами постоянного места жительства; форма умственного и физического воспитания; популярная форма организации отдыха; отрасль хозяйства; сегмент рынка.

Наиболее универсальное определение туризма используется в его статистике. Здесь, под туризмом понимают одну из форм миграции населения, не связанную с переменой местожительства или работы с места постоянного проживания с оздоровительной целью и (или) с целью удовлетворения познавательных интересов в свободное время или с профессионально-деловой целью. Это определение, принятое Всемирной туристической организацией, используется во всех странах-членах ВТО. Необходимость определения туризма возникла в первой половине XX века в связи с повсеместным увеличением туристских потоков, растущим его экономическим значением и, как следствие, попытками статистического учета путешествующих лиц.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно отметить, что «туризм» - это система взаимоотношений, возникающая при взаимодействии туристов, турбизнеса, сферы гостеприимства, транспорта, направленная на удовлетворение познавательных интересов людей в свободное от работы время или с профессионально-деловой целью.

В туризме переплетены практически все виды обслуживания потребителя. Структурированные по определенным признакам, они в своей совокупности образуют туристскую индустрию.

Туристская индустрия (туриндустрия) — многоотраслевой комплекс, занимающийся воспроизводством условий для путешествий и отдыха, то есть производством туристского продукта. Составляющими туриндустрии являются: организации и лица, осуществляющие туроператорскую и турагентскую деятельность, средства доставки и размещения туристов, объекты познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, организации и лица, предоставляющие услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников и т. д.

Туристская индустрия располагает солидной материально-технической базой, обеспечивает занятость большого числа людей и взаимодействует почти со всеми отраслями народнохозяйственного комплекса.

Представляя собой межотраслевой комплекс, туриндустрия производит товары и услуги. Одни из них предназначены исключительно для туристов, другие – в том числе и для туристов.

Структурирование туристской отрасли связано с отсутствием единства в понимании границ индустрии туризма. В экономическом анализе этой отрасли наиболее важными представляются следующие структуры (рис. 5):

Структура форм собственности |

Структура секторов туристской индустрии |

||

туристские предприятия первичных туруслуг (типичные турпредприятия) |

туристские предприятия вторичных туруслуг (нетипичные турпредприятия) |

||

производящие типичные туристские продукты |

производящие нетипичные туристские продукты и услуги |

||

федеральная муниципальная акционерная частная |

|

|

|

Рис. 5 - Структурирование туриндустрии для целей экономического анализа

В современной отечественной статистике применяется иное деление секторов туриндустрии: услуги средств размещения туристов, транспортные туристские услуги, услуги турооператоров и турбюро. (http://chief.nnov.ru/partners/792)

Туризм на современном этапе существует в трех ипостасях: как индустрия, как бизнес и как физиологическая и психическая потребность людей. Но это - единая система, позволяющая туристической индустрии делать большой вклад в национальную экономику страны, ее социальное и культурное развитие и оказывать определенное политическое влияние на международные отношения.

Желаемый туристический продукт - это конечный результат комплексной туристической индустрии, все элементы которой должны взаимодействовать с целью оптимального удовлетворения потребностей потребителей и. в конечном итоге, экономического роста страны и улучшения благосостояния ее граждан.

Существует ряд определений туристского продукта. Федеральный Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» определяет туристский продукт как комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта.

Большой глоссарий терминов международного туризма предлагает следующую трактовку: «Турпродукт - упорядоченная совокупность туристских услуг, работ, обеспечивающих потребление туристских услуг и товаров».

В российском туристском праве он определяется как право на тур, предназначенное для реализации туристу. Выделяется национальный туристский продукт, туристский продукт конкретного туристского центра или местности, туристский продукт фирмы или оператора».

Несколько определений туристского продукта предлагается В.А. Квартальновым:

Турпродукт - это потребительский комплекс, включающий в себя: тур, туристско-экскурсионные услуги и товары.

Турпродукт - это совокупность вещественных (предметов потребления) и невещественных (в форме услуги) потребительских стоимостей, необходимых для удовлетворения потребностей туриста, возникших в период его путешествия.

Учебные издания под турпродуктом подразумевают, результат деятельности туристских предприятий в виде в виде услуг или их комплекса, предназначенный для продажи на рынке. Кроме того, есть мнемоническое определение турпродукта, определяющее туризм как 4П – Перевозка, Приют, Питание и Показ (по аналогии с маркетингом, где есть 4Р – product, placement, price, promotion). (http://www.tourfinder.ru/publications/tourproduct.html).

Турпродукты можно классифицировать по разным критериям:

по массовости:

индивидуальные, когда для конкретного клиента создается специальная программа, учитывающая его интересы

массовые, когда один и тот же определенный набор услуг продают разным людям. Чаще всего массовым турпродуктом является тур-пакет, который заказчик может расширить, необходимыми для него товарами и услугами, в том числе, непосредственно, на месте их реализации.

2. по виду туризма:

санаторно-курортный

рекреационный

экологический

спортивный

3.по транспорту

автобусный

автомобильный

Кроме того, турпродукты можно классифицировать по стоимости, сезонности, временной продолжительности и т. д.

Туристский продукт имеет основные потребительские свойства:

обоснованность – предоставление всех услуг должно быть определено целью путешествия и соответствующими условиями, основанными на потребностях туриста;

надежность – достоверность информации, соответствие подлинного содержания предлагаемого продукта рекламе;

эффективность – достижение максимального возможного положительного результата для туриста при наименьших затратах с его стороны;

целостность – способность продукта полностью удовлетворять туристские потребности;

ясность – потребление и направленность продукта должны быть понятны как туристу, так и обслуживающему персоналу;

простота в эксплуатации;

гибкость – способность продукта в системе обслуживания приспособиться к другому типу потребления и быть невосприимчивым к замене обслуживающего персонала;

полезность – способность служить достижению поставленных целей (например, отдыха и познания) и удовлетворять любые потребности туриста.

Туристский продукт, как и любой другой имеет стадии жизненного цикла:

Производство туристских услуг формируется туристской индустрией и зависит от общего состояния и развития экономики государства, политической обстановки, вопросов безопасности и информационного обеспечения региональных потребителей. Любой из этих факторов способен оказать решающее влияние на финансовую устойчивость туристского предприятия, так как косвенно оказывает влияние на формирование туристских потоков.

Процесс формирования туристского продукта и его последующая реализация на туристском рынке является довольно непростой сферой. Каждая отдельная туристская услуга (размещение, питание, экскурсии, транспортировка, культурно-массовые мероприятия и т. п.) сама по себе не может удовлетворить все потребности туриста. Следовательно возникает реальная необходимость объединения различных туристских услуг в единый комплекс, то есть создание туристского продукта, который является результатом усилий многих предприятий и туристских ассоциаций. Такая необходимость предопределила в экономике туризма особую роль турорганизаторов на туристском рынке — туроператоров и турагентов, через которых осуществляется функция организации доведения туристского продукта до потребителя.

В отличие от материального производства, где товар движется от места производства к месту потребления, для потребления турпродукта в целом или отдельных услуг турист должен быть доставлен в место производства туристского продукта. Эта особенность туристского потребления вызывает необходимость индустриальной базы в местах потребления турпродукта (транспортных услуг, жилья, пищеблоков, системы гостеприимства), создания необходимых условий для лечения, развлечений, удовлетворения потребности в новых впечатлениях, а также наличия экологически здоровой среды, безопасности и т. п.

Потребление туристского продукта ограничено временем пребывания туриста на месте, что порождает интенсификацию всех действий туриста, что в свою очередь объективно требует необходимость высочайшей организации производства туристских услуг, труда и управления в сфере туризма. Поэтому вся деятельность сферы туризма приобретает особый динамичный стиль.

Кроме того, в туристской индустрии ощущается зависимость производителя услуг от вкусов, настроений и потребностей потребителей. Производители услуг вынуждены не только лучше удовлетворять потребности людей, но и предугадывать их, формировать новые потребности. Это обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что туризм следует рассматривать как единую динамично функционирующую экономическую систему услуг, которая включает многообразие хозяйствующих субъектов, производящих туристский продукт.

Таким образом, туристский продукт объединяет в себе туруслуги, комплекс работ и товаров для удовлетворения потребностей туристов во время путешествия.

Согласно определению ГОСТ 50690-2000, туристская услуга — результат деятельности организации (туристского предприятия) или индивидуального предпринимателя по удовлетворению соответствующих потребностей туристов в организации и осуществлении тура и его отдельных составляющих. (Биржаков М.Б. Введение в ТУРИЗМ: Учебник.- Издание 8-е, переработанное и дополненное.- СПб.: «Издательский дом Герда»,2006.-512с.)

Экономическая литература располагает огромным количеством трактовок определения понятия «туристская услуга». Изучив предложенное, нами было синтезировано авторское определение данного термина, отличающееся, на наш взгляд, емкостью и конкретикой.

Итак, туристская услуга - квалифицированная деятельность организации, направленная на обеспечение досуга потребителя в рамках путешествия, сопровождающаяся удовлетворением потребностей туриста на всем протяжении тура, обеспечением его безопасности, минимизацией различных рисков, осуществляющаяся только при взаимодействии заказчика и исполнителя.

Туристской услуге, как и любой другой, присущи неосязаемость, неотделимость от источника и объекта услуги, непостоянство качества, несохраняемость и др.

Турфирма не имеет возможность продемонстрировать свой "товар" в полном объеме, т.к. впечатления, получаемые в период нахождения на туристском объекте у каждого потребителя индивидуальны, равно как и ощущения при взаимодействии с окружающей средой. До прибытия на место отдыха турист располагает только информацией о предстоящем маршруте и документами для его реализации. В этом состоит первое свойство, присущее большинству услуг - неосязаемость.

Второе свойство туруслуги - неотделимость от источника и объекта услуги, проявляется во взаимодействии объекта пребывания и самого туриста. Туруслуга не может быть получена без выбытия туриста из места пребывания в место отдыха и получения впечатлений. Турист должен соответствовать месту и атмосфере своего отдыха, придерживаться норм и правил поведения в месте пребывания иначе, при всем профессионализме исполнителя услуги, он не получит должных эмоций. Исполнитель же услуги обязан учитывать психологический настрой потребителя и заблаговременно предупреждать о составе услуги, а так же правилах и нормах поведения на отдыхе.

Как отмечалось ранее, качество туруслуги нельзя оценить до момента ее наступления. Оно не отличается стабильностью и напрямую зависит от того, кем и при каких условиях услуга оказывается. Есть ряд причин, объективно объясняющих данное явление:

1. Оказание и получение туристской услуги неразрывно во времени и пространстве, что исключает предварительный контроль качества;

2. Ни что так не зависит от природно-климатических условий как туруслуга, поэтому характерная ей временная неустойчивость спроса обусловливает проблематичность сохранения качества обслуживания в периоды повышенного спроса.

3. Качественная туристская услуга имеет место быть только при контакте продавца и покупателя, здесь немаловажным является то, что физическая или моральная нестабильность взаимодействующих сторон может коренным образом изменить и качество оказания, и восприятие услуги.

В этом состоит третье свойство туристской услуги - непостоянство качества.

Время, место, стоимость, комплектация услуги остаются неизменными только в оговоренный промежуток времени. Изменение любой из перечисленных составляющих влечет за собой изменение остальных, в этом состоит свойство несохраняемости туруслуги и невозможности складирования.

Для туруслуги так же характерно отсутствие передачи прав собственности при ее оказании.

Туристские услуги не однозначны, с одной стороны это деятельность покупателя в реализации путешествия, с другой – деятельность продавца по его организации. В этой связи, согласно классификации ОКУН выделяют следующие виды туруслуг:

Услуги туроператора по организации внутреннего туризма

Услуги туроператора по организации выездного туризма

Услуги туроператора по организации въездного туризма

Тур оздоровительный

Тур познавательный

Тур профессионально-деловой

Тур спортивный

Тур религиозный

Прочие туры

Услуги турагента

Отдельные услуги туроператора и турагента

Услуги по организации проживания туристов

Услуги по организации питания туристов

Услуги по организации перевозок туристов различными видами транспорта

Услуги по организации спортивных, развлекательных, познавательных, оздоровительных и других мероприятий

Услуги гидов-переводчиков

Оказание других услуг

Услуги при самодеятельном туризме

Предоставление информационных материалов, туристских схем, описаний маршрутов, естественных препятствий, объектов

Услуги консалтинговые, включающие вопросы организации туризма, обеспечение безопасности на туристских маршрутах и другие

Посреднические услуги по обеспечению безопасности на туристских маршрутах

Обучение основам туристских и альпинистских навыков

Экскурсионные услуги

Организация экскурсий

Услуги экскурсовода

Соответственно, туристский продукт и туристская услуга не являются синонимами, а туристская услуга является одной из составляющих турпродукта.

Туризм и его значимость в ВВП различных стран. Сильные и слабые стороны.

Интересующая нас в рамках данного исследования туристская деятельность, представляет собой крупный сегмент туриндустрии, которая, в свою очередь, является одной из ведущих составляющих сферы услуг.

Он (туризм) возник в давние времена, с первыми путешествиями людей, туризм же, организованный на коммерческой основе, родился недавно - в конце XIX века, а такое понятие как "индустрия туризма" возникло уже в послевоенные годы, во второй половине XX века. Появились крупные туристские концерны (вроде германского TUI), которые контролируют значительную долю мирового туристского рынка.

К началу XXI века туризм превратился в одно из ведущих направлений социально-экономической, культурной и политической деятельности ряда государств и регионов мира. Во многих странах туризм играет важную роль в формировании валового внутреннего продукта, обеспечении занятости населения, пополнении бюджета различных уровней, способствует притоку иностранной валюты, содействует развитию смежных отраслей, таких как строительство, связь, транспорт, сельское хозяйство, производство потребительских товаров. (Кабиров Ильдар Сарварович, МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА (на примере Республики Татарстан), Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Уфа – 2009, стр. 3)

Как и любая отрасль мировой экономики, туристская деятельность на протяжении своего существования претерпевала и взлеты, и падения, связанные с различного рода предпосылками (экономическими, политическими, природными, социальными и т.д.). Одним из последних «ударов» по мировой экономике стал экономический кризис 2009 года, который не мог не отразиться на туротрасли.

Согласно данным ЮНЕСКО, Совета по туризму (WTTC) и других компетентных организаций, Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) был составлен рейтинг стран по конкурентоспособности туризма, что подразумевает политическую ситуацию; экологическую устойчивость; охрану и безопасность; здоровье и гигиену; инфраструктуру, ценовую конкурентоспособность в отрасли; природные и культурные ресурсы и т.д.

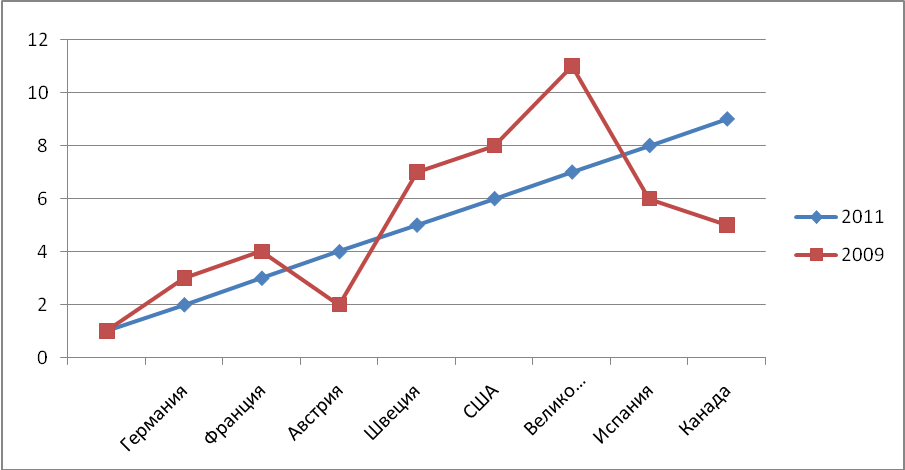

Из анализируемых по данным показателям 139 стран мира выявлена следующая картина, десятка лидеров представлена экономически высокоразвитыми и развитыми странами Европы, а так же, США и Канадой. На рис.3 видно, что после кризиса 2009 года только Австрия, Испания и Канада сдали свои позиции, остальные же 7 стран к 2011 году их только укрепили.

Рис. 6 – Изменения на туристском рынке после кризиса 2009 года (десятка лидеров)

В практике туристской деятельности различают страны, направляющие туристов и принимающую сторону, к первым могут быть отнесены США, Германия, Великобритания, Бельгия, Дания и другие развитые государства с высоким уровнем жизни населения. Принимающая же сторона представлена не только высокоразвитыми державами, такими как Франция, Италия, Испания и др., где индустрия туризма не является ведущей статьей доходов страны, но и развивающимися государствами, в которых доходы от туриндустрии - основная составляющая ВВП.

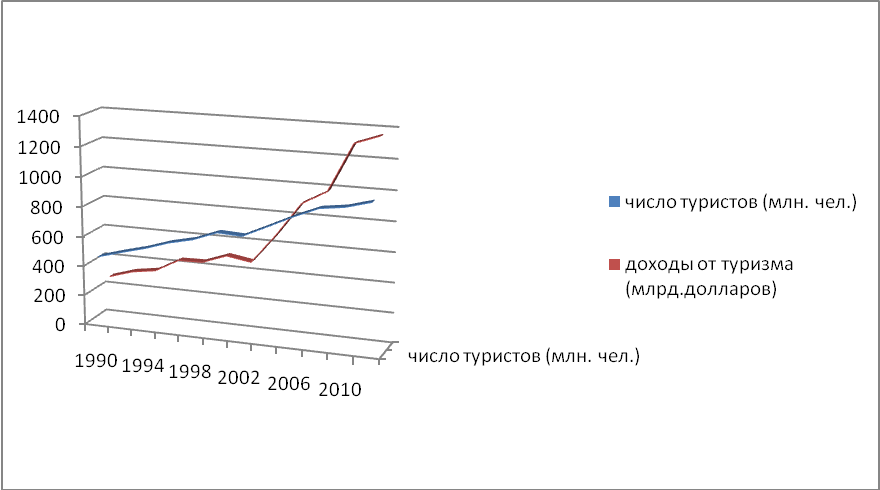

Статистика ВТО показывает, что за последние годы путешествия и доходы от них выросли во всех регионах мира.

Рис. 7 –

-----------------------------------------------------------------

Туризм является одной из высокодоходных отраслей современной мировой экономики, тем не менее, развитие некой территории в этом направлении выявляет как «сильные», так и «слабые» стороны данного вида деятельности. Среди первых необходимо отметить возможность поднятия экономики депрессивных районов при относительно невысоких физических, интеллектуальных, материальных и других затратах, низкая конкурентоспособность, организация дополнительных рабочих мест, стимул развития сопутствующих отраслей и инфраструктуры, возможность привлечения иностранных туристов и капитала. Среди слабых сторон немаловажна сезонность, узкий круг потребителей за счет низкой платежеспособности населения, низкое развитие инфраструктуры, долгосрочные инвестиции (медленная окупаемость), возможное «непонимание» местного населения, влечение за собой экологических проблем.

Индустрию туризма можно характеризовать как межотраслевой хозяйственный комплекс производственных, транспортных, торговых, сервисных предприятий и средств размещения, направленный на создание турпродукта, способного удовлетворять потребительский спрос на товары и услуги туристического назначения.

Современная индустрия туризма является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства.

ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА |

||||||

индустрия развлечений |

деятельность туроператоров и турагентов |

транспорт |

организация экскурсионно-познавательных мероприятий |

лечение и оздоровление |

Индустрия гостеприимства:

|

Глобальные компьютерные сети (ГКС) |

Рис. 8 - Индустрия туризма – межотраслевой хозяйственный комплекс

По данным Всемирной туристской организации (ВТО) и Международного валютного фонда, с 2000 года туризм занял лидирующую позицию в мировом экспорте товаров и услуг, обогнав автомобилестроение, химическую, пищевую и топливную промышленность.

Кластерный подход (теоретический аспект).

В теории и практике мировой экономики в последние десятилетия наиболее пристальное внимание уделяется кластерной стратегии. Кластерная стратегия строится на выявлении существующих и потенциальных кластеров, определении степени их конкурентоспособности, мерах по улучшению бизнес-климата и инвестиционной активности в перспективных кластерах. По мнению экспертов, применение именно такой политики в Финляндии, привело к первенству этой страны (по итогам 2003-2005 гг.) в рейтингах перспективной и текущей конкурентоспособности. Россия в этих рейтингах заняла лишь 70-е место. Поэтому концепция кластерного развития должна стать основой современной промышленной политики России, в целом, и стратегии развития туристического бизнеса, в частности.

Термин «клaстер» в буквальном перевoде с английского языка означает «расти вместе». Интерес к клaстерам как эффeктивному инструмeнту повышения конкурeнтoспособности появился вo втoрой половине 20 века.

Данное понятие в западной литературе было введено Майклом Портером, профессором Гарвардской школы бизнеса. «Кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга. Географические масштабы кластера могут варьироваться от одного города или штата до страны или даже ряда соседствующих стран». Главным выводом, сделанным Портером, являлось следующее: чем больше развиты кластеры в отдельной стране, тем выше в этой стране уровень жизни населения и конкурентоспособность компаний. (Портер, М. Конкуренция. М.: Издат. Дом «Вильямс», 2001. С.207).

В отечественной и зарубежной экономической литературе обсуждается вопрос о сущности особенностях кластерного подхода. Дискусcия развернулось после ввода М. Портером в научный оборот данного термина для обозначения явлений территориальной концентрации в рамках производственной системы.

Кластерная тематика получила дальнейшее развитие в работах многих экономистов. Ближайший последователь М.Портера, М. Энрайт, выдвинул концепцию региональных кластеров как географически очерченной агломерации взаимосвязанных фирм. (Enrigt M.J. Why Clusters are the Way to Win the Game? // World Link. 1995. №5. July-August. P. 24-25) Америнканский ученый С. Розенфельд полагает, что одной территориальной концентрации критической массы родственных фирм недостаточно для формирования локальной производственной или социальной системы – регионального кластера. Он должен иметь активные каналы «для производственной транзакций, диалога и коммуникации между малыми и средними предприятиями» (Rosenfeld S.A. Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development // European Planning Studies. 1997.№ 5. Р. 9.)

Другой американский экономист В. Прайс переносит акцент в трактовке кластера и кластерной модели поведения предприятий на государственно-частное партнерство, восстановление доверия между правительством и бизнесом, а также процесс объединения изолированных фирм в предпринимательское сообщество. (Ковалев Ю.П. Кластерный подход к изучению туристской сферы России // Теория социально-экономической географии: синтез современных знаний: Смоленск. 2006. С.101.)

Таким образом, обозначился разброс мнений о том, что представляет собой кластер.

Скандинавские ученые Б. Далум, К. Педерсен и Г. Вилумсен выделили пять типологических признаков кластеров:

1. географические размеры;

2. глубина кластеризации – степень вертикальной интеграции фирм в кластере;

3. ширина кластеризации – степень горизонтальной интеграции кластерных фирм;

4. присутствие НИИ и вузов в кластере, характеризующее уровень его инновационности;

5. структура владения фирм в кластере – соотношение местных малых и средних предприятий филиалов и дочерних компаний ТНК, крупных местных фирм. (Dalum B., Pedersen Ch., Villumsen G. Technological Life of Cycles: Regional Clusters Facing Disruption / DRUID / IKE GROUP. Aalborg, 2002.)

Также есть иное направление исследований кластеров, которое носит методический характер. Так экономисты Э. Бергман и Э. Фезер в работе «Индустриальные и региональные кластеры» (Bergman E.M. and Feser E.J. Industrial and Regional Clusters and Comparative Applications, Regional Research Institute. WVU. – 1999 // http://www.rri.wvu.edu/Webbook ), обобщив существующие подходы, выделили шесть методик выделения кластеров на основе экспертных мнений, специальных индикаторов (коэффициент локализации и др.), таблиц межотраслевых балансов для исследования торговли и инноваций, теории графов и опросов. (Пилипенко И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: теория, опыт малых стран Западной и Северной Европы. Смоленск. 2005. С. 92.)

Эксперты Европейской комиссии по наблюдению за развитием малых и средних предприятий разработали модель жизненного цикла «идеального» регионального (территориального) кластера, которая включает шесть стадий:

1. появление фирм-пионеров, использующих местные специфические навыки производства;

2. формирование сети поставщиков и специализированного рынка рабочей силы;

3. создание организаций, часто правительственных, для поддержки фирм, входящих в кластер;

4. привлечение в кластер новых национальных и иностранных фирм, квалифицированной рабочей силы;

5. образование неявных активов (знаний) фирм, стимулирующих распространение инноваций, информации и знаний;

6. упадок кластера вследствие исчерпания внутреннего инновационного потенциала и закрытости для внешних новшеств. (Regional Clusters in Europe. Observatory of European SMEs. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 2002. № 3. Р. 15)

При всем различие трактовок кластера большинство ученых сходятся в том, что кластер представляет собой систему, которая характеризуется рядом признаков, варьирующихся по своим размерам, широте охвата и уровню развития, некоторые кластеры состоят в основном из малых и средних предприятий, а другие кластеры в свою очередь включают как крупные, так и малые фирмы. С учетом позиций М. Портера, делающего упор на связях внутри кластера между его участниками – основными компаниями – производителями, сопутствующими или вспомогательными производствами, а также разными институтами – университетами, исследовательскими организациями и государственными структурами. Кластер представляет собой значительно более сложное явление, чем просто объединение фирм для совместной деятельности, предполагая глубокую технологическую кооперацию. Фирмы не только кооперируют внутри кластера, но и продолжают конкурировать друг с другом избирательно в отдельных областях, что является движущей силой постоянных продуктовых и технологических обновлений, направленных на рост производительности всех факторов производства, и обеспечивает быстрое распространение новшеств. Кластеры влияют на конкурентную борьбу тремя способами: во-первых, посредством повышения производительности входящих в них фирм и отраслей; во-вторых, посредством повышения способности к инновациям и таким образом, к повышению производительности; в-третьих, посредством стимулирования новых бизнесов, поддерживающих инноваций и расширяющих границы кластера. При формировании кластера производства, находящиеся в нем оказывают друг другу взаимную поддержку. Преимущества распространяются по всем направлениям связей, например, новые фирмы ускоряют темпы своего развития, стимулируют различные подходы к НИОКР и обеспечивают необходимые средства для внедрения новых концепций, возможностей, комбинаций, квалификаций и стратегий, происходит быстрое распространение информации и новшеств, что приводит к распространению конкуренции из одной отрасли кластера в другую. В кластере формируется определенная среда, которая способствует повышению конкурентоспособности входящих в него фирм и процветанию региона. «Таким образом, - пишет М. Портер, - кластер можно определить как систему взаимосвязанных фирм и организаций, значимость которых как целого превышает простую сумму составных частей». (Александрова А.Ю. Кластеры в мировой индустрии туризма // Вестник Московского Университета, Сер. 6. Экономика. 2007. №5. С.45. Портер М. Конкуренция. – М.: Издательский дом «Вильямс». 2001. С.221.)

В более широком смысле кластеры представляют новый, обеспечивающий дополнительные возможности, способ структурирования и понимания экономики, организации теории и практики экономического развития, а также установления государственной политики. Кластеры делают конкурентоспособность более мощной, а конкуренцию действенной.

Кластеры создают механизм для объединения компаний, правительства и местных институтов для ведения конструктивного диалога по вопросам совершенствования, а также предлагают новый механизм для сотрудничества предпринимательских структур и правительства.( Портер М. Конкуренция. М.: Издательский дом «Вильямс». 2001. С. 259.)

Рассмотрение основных характеристик кластеров представляется важным, так как способствует лучшему пониманию отдельных ключевых моментов для осознания сути кластеров. Анализируя работы посвященный кластерам, ученые (Andreson T., Sorvik J., Hansson E.W. The Clusters Policies Whitebook, IKED. 2004. http:// www. competitiveness.org/ article/241/1/.) выделяют следующий ряд характеристик:

1. специализация;

2. инновационность;

3. множественность участников;

4. жизненный цикл.

С учетом отраслевой специфики выделяются следующие типы кластеров:

1. Дискретные кластеры включают предприятия, производящие продукты (и связанные услуги), состоящие из дискретных компонентов, включая предприятия автомобилестроения, авиационной промышленности, судостроения, двигателестроения, иных отраслей машиностроительного комплекса, а также организации строительной отрасли и производства строительных материалов. Как правило, данные кластеры состоят из малых и средних компаний – поставщиков, развивающихся вокруг сборочных предприятий и строительных организаций.

2. Процессные кластеры образуются предприятиями, относящимися к так называемым процессным отраслям, таким как химическая, целлюлозно-бумажная, металлургическая отрасль, а также сельское хозяйство, пищевая промышленность и другие.

3. Инновационные и «творческие» кластеры развиваются в так называемых «новых секторах», таких как информационные технологии, биотехнологии, новые материалы, а также в секторах услуг, связанных с осуществлением творческой деятельности (например, кинематографии). Инновационные кластеры включают большое количество новых компаний, возникающих в процессе коммерциализации технологий и результатов научной деятельности, проводимых в высших учебных заведениях и исследовательских организациях.

4. Туристские кластеры формируются на базе туристических активов в регионе и состоят из предприятий различных секторов, связанных с обслуживанием туристов, например, туристских операторов, гостиниц, сектора общественного питания, производителей сувенирной продукции, транспортных предприятий и других.

5. Транспортно-логистические кластеры включают в себя комплекс инфраструктуры и компаний, специализирующихся на хранении, сопровождении и доставке грузов и пассажиров. Кластер может включать также организации, обслуживающие объекты портовой инфраструктуры, компании специализирующиеся на морских, речных, наземных, воздушных перевозках, логистические комплексы и другие. Транспортно-логистические кластеры развиваются в регионах, имеющих существенный транзитный потенциал. (http://www.uecs.ru/marketing/item/423-2011-05-23-10-00-04, Бунаков О.А. 25.04.11 Российская Международная Академия Туризма)

На сегодняшний день концепция развития кластеров используется как ключевой элемент стратегий экономического развития многих стран мира. Так, в частности, полностью кластеризированы датская, финская, норвежская и шведская промышленность. Успешно функционируют отдельные кластеры в Германии (химия и машиностроение) и во Франции (производство продуктов питания, косметики), в Сингапуре (нефтехимия), в Японии (автомобилестроение) и в целом ряд других стран мира. В процессе развития находятся многоотраслевые территориальные кластеры в США и КНР. Например, ведущие предприятия в «Шанхайской зоне» КНР работают по специальной модели производства, когда предприятия кластера находятся в одном регионе, но при этом максимально используют природный, кадровый и интеграционный потенциалы соседних регионов.

Традиционный кластерный подход используется применительно к промышленному производству. Сравнительно хорошо изучены кластеры в электронике и автомобилестроении Японии и США, химической промышленности Германии, обувной промышленности Италии, лесной и деревообрабатывающей промышленности Швеции и др. В индустрии туризма также как и в других отраслях сферы услуг, применение кластерного подхода практически отсутствует. Между тем, кластерный подход играет решающую роль в формировании туристских центров, в привлечении в них посетителей и повышении их конкурентоспособности.

Индустрия туризма имеет ряд особенностей, придающих актуальность кластерному подходу в развитии сферы отдыха и путешествий. Одна из главных особенностей состоит в том, что индустрия туризма тесно взаимосвязана с другими отраслями экономики. Промышленность и сельское хозяйство, строительство и торговля участвуют в удовлетворении многообразного и комплексного туристского спроса.

Ряд исследователей ставят под сомнение отнесение индустрии туризма к отрасли экономики в связи с ее фрагментарной внутренней структурой. В обслуживании туристкой отрасли участвуют предприятия размещения, транспорта, общественного питания, развлечений и другие. Наличие в индустрии туризма большого числа разнородных предприятий, в основном это малые предприятия или микропредприятия, преследующих собственные коммерческие цели, затрудняет их кооперирование.

Еще одной особенностью индустрии туризма является то, что потребители и производители по-разному воспринимают туристский продукт. Для потребителя туристский продукт есть комплексное обслуживание – набор услуг, реализуемый в едином пакете, а для предприятия индустрии туризма это конкретный вид предоставляемых услуг, входящих в пакет. Таким образом, туристы воспринимают туристский продукт шире, чем производители. Туристы нуждаются не в продуктах в классическом смысле слова, которые выступают объектом торговых сделок, а в новых ощущениях, приключениях, возможностях расширить бизнес и т.д. Поэтому индустрию туризма часто называют индустрией впечатлений. Туристские впечатления зависят от работы всей совокупности предприятий, обслуживающих посетителей. Все это обуславливает особую важность появления и развития туристских кластеров, помогая каждому участнику осознать себя честью целого.

Сущность кластера раскрывается через взаимосвязи входящих в него предприятий, которые представляют собой цепочки добавленной стоимости или система накопления стоимости (value system часто переводится как система ценностей). (Портер М. Конкуренция. М.: Издательский дом «Вильямс». 2001. С. 88.)

В туристском кластере накопление стоимости включает четыре типа цепочек добавленной стоимости поставщиков (транспортные компании), средств размещения и развлечений, каналов сбыта туристских продуктов (туроператоры, турагенты), в также сами потребители – туристы (Рис. 1). По данным Всемирной туристской организации, во время семидневного пребывания посетителей в отдаленном туристском центре работает от 10 до 20 цепочек. В них задействовано 30-50 разных фирм, начиная с экскурсионного бюро, специализированных магазинов туристкой литературы и страховых компаний и заканчивая сувенирными лавками и пунктами обмена валюты, такси и др. (Public-Private Sector Cooperation: Enhancing Tourism Competitiveness/ WTO Business Council. Madrid. 2000. P. 71.)

Рис. 1. Система накопления стоимости в туристском кластере (Public-Private Sector Cooperation: Enhancing Tourism Competitiveness/ WTO Business Council. Madrid. 2000. P. 88. )

Следственно, чтобы быть кластером, группа взаимосвязанных и географически соседствующих компаний должна действовать в определенной сфере взаимодополняя друг друга.

Несмотря на свою «молодость», (популярен с конца 80-х годов 20 века), сегодня кластерный подход известен как наиболее эффективный среди путей развития территории.

Туристские кластеры как интегрированные группы предприятий, организаций, учреждений в сфере туристского бизнеса представляют собой глобальное явление. Они присуще в первую очередь развитым странам, но также наличествуют в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. В настоящее время в России идет процесс ряда региональных и локальных кластеров. Этот процесс ускорился в связи с принятием поправок в 2006 году к Федеральному закону «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и с выделением особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Они образуются в целях создания привлекательного инвестиционного и предпринимательского климата в стране, эффективного использования туристско-рекреационных ресурсов и повышения конкурентоспособности туристского и санитарно-курортного российского продукта.

Развитие кластеров в России является одним из условий повышения конкурентоспособности отечественной экономики, что подтверждает анализ мировой хозяйственной практики.

Преимущества кластерного подхода в том, что организации в кластерах обоюдно осуществляют различную деятельность, выстраивают свою стратегию и ежедневные действия, что ведет к возникновению новых возможностей в процессе конкуренции. Они могут действовать более эффективно и оперативно, имея доступ к специализированным активам, поставщикам и потребителям через взаимодействие в рамках кластера. В рамках кластера ведется постоянное усовершенствование посредством обмена знаниями и тесного общения между клиентами, поставщиками и организациями, быстро распространяются инновации. Кластеры формируют бизнес-среду, в которой человеческие ресурсы, технологии, капитал имеют возможность быстро перемещаться, приводя к более эффективным сочетаниям знаний, умений, навыков, капитала и технологий. Во многих случаях ведущие рынки, где требовательные потребители при взаимодействии с поставщиками стимулируют развитие технологий и инноваций, представлены кластерами.

Следовательно, представители бизнеса, органов власти и ученые изыскивают возможности повышения эффективности и конкурентоспособности посредством кластеров.

В России так же активно заговорили об использовании кластерной политики для повышения конкурентоспособности компаний, отраслей, регионов, страны.

Использование кластерного подхода сегодня является одним из ведущих в стратегии социально-экономического развития субъектов РФ и муниципальных образований. На федеральном уровне идет формирование механизмов обеспечения финансирования мероприятий по развитию кластеров.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, предусматривается создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий, формирование ряда инновационных высокотехнологичных кластеров в европейской и азиатской части России.

Целью создания туристского кластера является повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, качества социально-экономического развития региона при создании условий для сотрудничества предприятий сходных отраслей, образующих региональные кластеры, посредством синергетического эффекта. Что подразумевает повышения эффективности работы входящих в кластер предприятий и организаций, стимулирования инноваций и развития новых направлений.

Среди критериев качества социально-экономического развития можно рассматривать повышение темпов экономического роста региона, относительно средних по стране; увеличение региональной добавленной стоимости; усиление значимости профессионализма; повышение жизненного уровня региона относительно средних по стране.

Туристские ресурсы определяются Законом РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» как природные, исторические, социально-культурные объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные потребности туристов, содействовать восстановлению и развитию их физических сил. В этой связи именно туристским ресурсам, побуждающим людей к путешествию, отводится решающая роль в развитии туризма. Следовательно, они являются центральным понятием туристского кластера.

Матрицей формирования туристского продукта, поддержания туристской инфраструктуры и продвижения туризма является турспрос. Идентификация туристских ресурсов позволяет определить необходимые элементы кластера. Региональные традиции и культура отдыха определяют спецификацию туристского кластера, его организацию и выбор основных туристских продуктов.

Субъектами туристского кластера в регионе, как отмечалось выше, являются: туроператоры, турагенты, транспортные организации объекты общественного питания и гостиничного хозяйства, различные типы специализированных организаций, общественных объединений, информационных структур, предприятий, оказывающие юридические, консалтинговые услуги, образовательные и научные учреждения.

При этом туристский кластер может формироваться как на региональном уровне, так и на муниципальном. Так же имеют место примеры межрегиональных туристских кластеров.

Кластерный подход к развитию туристского сектора экономики, обнаруживает реальные преимущества.

Вот некоторые из них:

1. эффективное взаимодействие бизнеса и органов власти;

2. более глубокое понимание показателей, характеризующих состояние бизнеса, а, следовательно, и тактических задач, необходимых для его успешного развития;

3. возможность стратегического планирования, основанного на реальном, целенаправленном и мотивированном использовании региональных ресурсов.

Применение туристского кластера поддерживает устойчивость социально-экономического развития региона, учитывает интересы всех участников. Предприниматели получают возможность систематизировать возникающие проблемы, выбирать пути, позволяющие преодолевать их с наименьшими потерями. Взаимодействие региональной власти и бизнес-сообщества способствует более действенному продвижению через федеральные структуры подготовленных законопроектов, прохождению на федеральном уровне необходимых отраслевых и региональных преобразований. Благодаря тесным партнерским связям субъекты кластера извлекают более значительные выгоды за аналогичный промежуток времени.

Формирование и развитие туристских кластеров сопровождается возникновением ряда проблем. Среди них можно отметить отсутствие соответствующей инфраструктуры; неспособность кадрового персонала оценить выгоды и конкурентные преимущества при такой форме кооперации; слабая готовность руководства к внедрению преобразований и инноваций; отсутствие практики стратегического планирования в рамках государственно-частного партнерства в сфере туристской деятельности; длительность периода становления туристского кластера (не менее 3-х лет).

Проведение комплекса мероприятий, основанных на использовании преимуществ кластерного подхода, разработка и внедрение соответствующей нормативно-законодательной базы существенно упростило бы процедуру организации кластеров на территориях всех уровней (как региональном, локальном, так и стартовом).

Устойчивое развитие туриндустрии, как одной из важнейших отраслей экономики региона, возможно лишь только при реальной поддержке государства, выполняющего роль катализатора государственно-частного партнерства, включающего представителей власти, туристского бизнеса, общественности и науки, чьи усилия должны объединиться в активной работе по нахождению эффективного экономического рычага, способствующего качественному улучшению жизни, за счет внедрения социальных программ и инноваций на региональном уровне.

В этой связи, кластерная политика является ключевым инструментом при решении задач по развитию регионального туризма, инновационного потенциала и уровня экономического развития страны в целом.

Мультипликативный эффект (об истории развития теории мультипликаторов.)

Отрасли, относящиеся к индустрии туризма, посредством кластеров сотрудничают с предприятиями, не относящимися непосредственно к туризму, которые, в свою очередь, стимулируются вследствие развития туротрасли. Таким образом, туризм оказывает значительный мультипликативный эффект на экономическое и социальное развитие и тем самым влияет на диверсификацию экономики. (http://altayzemlia.ru/articles/ocen_st_5.php).

Термин “мультипликатор” впервые введен в 1931 г. английским экономистом Р.Ф. Каном для обоснования организации общественных работ как средства выхода из экономической депрессии и сокращения безработицы. Он продемонстрировал, что государственные затраты на организацию общественных работ не только приводят к созданию рабочих мест, но и стимулируют увеличение потребительского спроса, тем самым способствуя росту производства и занятости в целом по экономике. Несколько позже Дж. М. Кейнс сформулировал теорию мультипликативных эффектов в экономике, выделив (помимо мультипликатора занятости) также мультипликаторы доходов и инвестиций. Суть эффекта мультипликатора сформулирована следующим образом: увеличение любого из компонентов автономных расходов приводит к увеличению национального дохода общества, причем на величину большую, чем первоначальные затраты. В дальнейшем теорию мультипликатора развивали Р.Харрод, Э.Хансен. П.Самульсон, Дж.Хикс и другие экономисты. Наиболее часто встречающийся в литературе способ расчета мультипликатора основан на сопоставлении статистических данных о том, насколько величина исследуемого экономического показателя изменяется в зависимости от динамики другого экономического показателя. Задачи оценки влияния объемов производства и капитальных вложений в рамках одной из отраслей на все народное хозяйство в целом возникают достаточно часто. Например, при определении приоритетных направлений государственной поддержки в условиях бюджетных ограничений. В научной литературе приняты следующие определения ключевых категорий.

Мультипликатор (в макроэкономике) – численный коэффициент, показывающий, во сколько раз изменятся итоговые показатели развития экономики при росте инвестиций или производства в анализируемом виде деятельности. В рамках макроэкономического анализа могут различаться производственные и инвестиционные мультипликаторы.

Мультипликативный эффект – произведение мультипликатора на изменение объема производства, инвестиций и других характеристик отрасли. Отражает эффект от увеличения показателей в анализируемом виде деятельности с учетом его вклада в экономическую динамику. (Это текст Вашей статьи, можно ли на нее ссылаться?)

Мультипликатор туризма – это числовой коэффициент, показывающий, во

сколько раз возрастет или сократится валовой региональный продукт в результате увеличения или сокращения расходов туристов. Функционирование туристско-рекреационного комплекса стимулирует рост разнообразных смежных отраслей, позволяя получить значительный мультипликативный (экономический и социальный) эффект, в рамках развития:

– транспортной инфраструктуры (автомобильных и железных дорог, авиаперевозок);

– агропромышленного комплекса (сельского хозяйства, пищевой промышленности и общественного питания);

– информационно-телекоммуникационных систем, в том числе, Интернет-маркетинга, онлайн-бронирования, телефонной и мобильной связи и т.д.;

– оптовой и розничной торговли, с целью обслуживания туристско-рекреационного комплекса и самих рекреантов;

- энергетических и коммунальных систем в связи с необходимостью качественного и бесперебойного обеспечения ТРК энергией и услугами;

– системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации профессиональных кадров на основе соответствующих образовательных учреждений. Следовательно, определение подходов к оценке мультипликативного эффекта от развития туризма в регионе актуально и своевременно. (Оценка мультипликативного эффекта от развития туризма в регионе. А.Ю. Даванков, П.Я. Дегтярёв, А.И. Полетавкин Челябинский государственный университет)

Практический учет же его достаточно сложен.

Существует семь видов туристских мультипликаторов, которые могут быть рассчитаны для любой национальной экономики:

1) мультипликатор выпуска;

2) мультипликатор продаж;

3) мультипликатор дохода;

4) мультипликатор занятости;

5) мультипликатор заработной платы;

6) мультипликатор государственных доходов;

7) мультипликатор импорта

(Розанова Т.П. Туристские услуги в системе потребительского рынка национальной экономики. - М.; Изд-рынка. Отчет о НИР, Сходня (Московская область), - С. 97.)

Расчет экономического воздействия расходов туристов производится с помощью мультипликатора.

Так как турпредприятия зависят от других предприятий-снабженцев, любые сдвиги расходов туристов в туристской местности приведут к изменениям на производственном уровне экономики, дохода, занятости, обменного курса. Мультипликатор туризма это отношение изменений одного из ключевых экономических показателей (например, производства, занятости, дохода и т.д.), к изменению расходов туристов.

Существует некий коэффициент, на который должны умножаться расходы туристов. Для оценки общего изменения производства применяется мультипликатор производства. Для оценки изменений общего дохода используется другой коэффициент, на который также должны умножаться расходы туристов.

Расходы в первую очередь идут на предприятия, непосредственно обслуживающие туристов. Далее эти деньги тратят фирмы. Часть денег уходит из экономического оборота на оплату импорта товаров и напитков, которые туристы потребляют на месте пребывания, или на оплату услуг, предлагаемых туристскими предприятиями, находящимися за пределами данной местности. Деньги, потраченные туристами на эти виды продуктов и услуг, в дальнейшем не играют роли в генерировании экономической деятельности. Поэтому количество денег, активно циркулирующих в местной экономике, сокращается на эту сумму. Оставшиеся деньги используются на покупку местных товаров и услуг, оплату труда, покрытие налогов и разных поборов. В каждом цикле расходования некоторая часть денег оседает у местных жителей в виде доходов (заработная плата, прибыль и т.д.). Определенная часть этих денег накапливается и прекращает свой оборот в экономике. Доход, который не накапливается, тратится на импорт и уходит в виде налогов в бюджет государства. Таким образом, доходы сокращаются, и в каждом цикле происходит утечка капитала из рассматриваемой системы. Доходы расходуются в большем объеме в результате дальнейшего генерирования экономической деятельности за счет расходов туристов.

При оценке значения мультипликатора важно не только выбрать методику, но и определить вид мультипликатора. Каждый вид выполняет свои специфические функции.

Мультипликатор продаж измеряет дополнительные обороты бизнеса в результате увеличения расходов туристов.

Мультипликатор производства измеряет объем дополнительного производства в экономике за счет увеличения расходов туристов. Принципиальное различие между этими двумя видами заключается в том, что в мультипликаторе производства не все купли-продажи связаны с текущим производством (например, некоторые продажи совершаются из складских запасов произведенной продукции).

Мультипликатор доходов измеряет дополнительные доходы (заработная плата, арендная плата, проценты от ссуд и прибыли), образующиеся в экономике в результате увеличения расходов туристов.

Мультипликатор занятости характеризует количество рабочих мест, созданных за счет дополнительных расходов туристов.

Туризм это многопродуктивная индустрия, непосредственно связанная с большим числом секторов экономики, и, следовательно, для расчета мультипликатора требуется большая база данных.

Существующие модели расчетов мультипликатора международного туризма имеют недостатки, которые преодолеваются на практике.

Ограничение, связанное с неэластичностью предложения, может стать сдерживающим фактором при предложении необходимого количества и качества товаров и услуг при увеличении расходов туристов.

Подробный анализ мультипликаторов производится в целях анализа эффективности инвестиций государственных или частных секторов в туристские проекты на национальных и региональных уровнях, проверки относительных величин воздействия различных видов туризма и воздействия туризма по сравнению с другими секторами экономики.

Итак, туристы тратят деньги в отелях, ресторанах, транспорте и таким образом проникают в экономику страны пребывания. Это проникновение можно исследовать с помощью оценки прямого и косвенного проникающего воздействия. Прямое воздействие это объем расходов туристов за вычетом объема импорта, необходимого для полного обеспечения товарами и услугами туристов. Предприятия, к которым непосредственно поступают расходы туристов, также нуждаются в покупке товаров и услугах других секторов местной экономики (например, гостиницы пользуются услугами строителей, коммунальных организаций, банков, страховых компаний, производителей пищевых продуктов и др.). Таким образом, генерированная экономическая активность, полученная из этих последовательных этапов расходования, и является косвенным воздействием. Однако оно не охватывает все расходы туристов во время прямого воздействия, так как часть денег выходит из оборота через импорт и налогообложение.

Во время прямого и косвенного расходования у местного населения накапливается доход в форме заработной платы, арендной платы и др. Этот дополнительный доход местные жители могут расходовать на покупку отечественных товаров и услуг, создавая тем самым новый виток экономической активности.

(Сетевой электронный научный журнал "СИСТЕМОТЕХНИКА", № 8, 2010 г. Математематическое моделирование развития туризма в сфере услуг Трамова A.М. (МЭСИ))

Институтом экономики Карельского научного центра РАН была предложена и апробирована упрощенная методика оценки мультипликативного эффекта, основанная на выявлении доли туризма в ВРП. Данная методика основана на понятии совокупного дохода от туризма как основного показателя, позволяющего судить об экономическом влиянии туризма на экономику региона. Под совокупным

доходом понимается совокупность ежегодных прямых и косвенных выгод, получаемых регионом от туристической деятельности, выраженных в стоимостном виде.

В целях оценки совокупного дохода от туризма используется следующая формула:

M = MT + M1 × 1/ (1-R) = MT + Y × QT × (VT – ZTИ) / X × 1/ 1-R,

где (1)

М – совокупный доход (прямой и косвенный, с учетом мультипликативного эффекта) от туризма в регионе;

МT - объем средств, вырученных от туризма на первом круге обращения средств,

вошедший в ВРП региона (прямой экономический эффект от туризма);

М1 - часть выручки от туризма, оказывающая влияние на ВРП (объем ВРП, вызванный заказами туризма);

VT - объем услуг (выручка) туризма в стоимостном выражении;

ZTИ - объем затрат на приобретение товаров и услуг, предназначенных для обслуживания туристов, у других предприятий (себестоимость турпродукта);

Y - валовой региональный продукт;

Х – валовой общественный продукт;

R – коэффициент, отражающий степень замкнутости экономики региона и отражающий связь двух последовательных кругов обращения средств, вырученных от туризма в регионе.

Основой расчетов служит оценка объема средств – МT , вырученных от туризма на первом круге обращения средств, вошедших в ВРП региона (прямой экономический эффект от туризма). Это показатель расходов туристов, произведенных на рассматриваемой территории.

Таблица – 1 Туристско-рекреационный комплекс и его мультипликативный эффект (образец)

Годы |

ВРП, млн. руб. |

Объем продукции ТРК, млн. руб. |

Мультипликативный эффект. ТРК, млн. руб |

ТРК с учетом мультипликативного эффекта, млн. руб. |

ТРК с учетом мультипликативного эффекта к ВРП, % |

2011, факт/расчет |

|

|

|

|

|

2015, прогноз |

|

|

|

|

|

Косвенные доходы от туризма представляют собой денежные средства, затраченные туристическими фирмами, самими туристами, предприятиями туристской инфраструктуры региона на приобретение производственного оборудования, потребительских товаров

и услуг у предприятий, не относящихся к туристической индустрии. Кроме того, косвенными доходами от туризма для региона является лишь та часть затраченных денежных средств (прямых и общих затрат), которые не уходят за его пределы. Оценить косвенные доходы от туризма позволяет методика определения мультипликатора для сопоставления вклада отраслей в развитие экономики региона.

Следовательно, исходный критерий оценки социально-экономической эффективности производства валового туристского продукта по предлагаемой нами методологии может быть определен двумя величинами: качеством туристского продукта и затратами ресурсов на его производство. (Оценка мультипликативного эффекта от развития туризма в регионе. А.Ю. Даванков, П.Я. Дегтярёв, А.И. Полетавкин Челябинский государственный университет).

В России большое внимание уделяется разработке методики оценки мультипликативного эффекта развития индустрии туризма и гостеприимства. Поскольку данная отрасль экономики представляет собой одну из приоритетных отраслей, требующую развития и перспективных во многих аспектах, необходимо проводить оценку экономической эффективности ее развития, то есть определить ее влияние (в количественном выражении) на национальную экономику.

В соответствии с рекомендациями Статистической комиссии ООН мультипликативный эффект туризма более чем в 60 странах мира оценивается при помощи сателлитных счетов, которые позволяют рассчитать долю туризма в ВВП, занятости, инвестициях, доходах бюджета. Сателлитные счета представляют собой набор статистических показателей, которые предназначены для углубленного изучения какой-либо отдельной экономической проблемы, например, позволяют учесть долю туротрасли в ВВП страны, занятости в туризме, инвестициях, доходах бюджета и т.п. В сателлитных счетах учитывается не только стоимость размещения туриста в отеле, но и его траты в магазинах, такси, ресторанах, музеях и т.п. Подобная практика учета данных широко используется во многих европейских странах.

Показатели сателлитных счетов, как правило, методологически согласованы с другими показателями системы национальных счетов, однако, при необходимости, допускаются некоторые отклонения от общих стандартных подходов, касающиеся в основном отраслевых классификаций, расширения границ статистических измерений, условных поправок к стандартным макроэкономическим показателям.

Сателлитные счета туризма предполагают углубленное изучение туризма как экономического феномена, рассмотрение его, прежде всего, как источник дополнительного спроса на товары и услуги. Спрос порождает дополнительное предложение, то есть стимулирует экономический рост определенных отраслей (видов деятельности), характерных для туризма. Такие аспекты как стимулирование дополнительных доходов государства, создание дополнительных рабочих мест, инвестиции также находят определенное отражение в показателях сателлитных счетов туризма.