- •Учебное пособие по спецкурсу для студентов

- •Введение

- •1. Применение солнечной энергии при проектировании зданий

- •Общие сведения

- •Конструктивные решения

- •Гелиотехнические требования к проектированию солнечных зданий

- •Архитектурная композиция гелиозданий

- •Отечественный опыт применения солнечных систем

- •Зарубежный опыт разработки гелиозданий

- •Солнечный дом в Бедфорде

- •Солнечный дом Гарольда Хэя

- •Внешний вид дома

- •Пластиковый солнечный коллектор, наполненный водой, на крыше

- •Подвижные изолирующие ставни в отодвинутом положении

- •Ветроэнергоактивные здания

- •Принципы проектирования ветроэнергоактивных зданий

- •Примеры ветроэнергетических установок

- •42 Электростанция

- •3.2. Конструктивные приемы проектирования гидроэнергоактивных зданий

- •3.3. Архитектурно-строительные приемы проектирования зданий работающих с использованием геотермальной энергии

- •Заглубленные жилища

- •4.1. Проблема сохранения энергии

- •4.2. Выбор архитектурных решений

- •4.3. Выбор конструктивных решений и взаимосвязь заглубленных зданий с поверхностью земли

- •4.4. Некоторые особенности проектирования заглубленных жилищ

- •4.5. Примеры заглубленных жилищ

- •Заключение

- •Литература

- •Оглавление Введение 3

Гелиотехнические требования к проектированию солнечных зданий

Гелиотехнические требования к градостроительному проектированию энергоактивных зданий сводятся к следующему:

1) при выборе площадки и конкретной привязке к ней гелиоэнергоактивного здания нужно принять такую удаленность последнего от других объектов, чтобы обеспечить незатеняемость всего здания или, по крайней мере, приемных элементов его гелиоустановки другими зданиями, инженерными сооружениями или окрестными рельефными образованиями (круглогодично или в период работы гелиоустановки);

2) гелиоэнергоактивное здание или сооружение может быть размещено автономно или привязано к системе других зданий, расположенных вместе с ним на открытой горизонтальной площадке (рис 5), на солнечном склоне естественного или искусственного рельефного образования либо у его подножья. Кроме того, на склоне рельефного образования могут быть выполнены или размещены отражатели, усиливающие солнечную облученность энергоактивного здания. В комплексных решениях возможно частичное или полное введение энергоактивного здания (сооружения) в солнечный склон рельефного образования;

3) выбор конкретной схемы привязки здания зависит от необходимой степени энергозамещения, определяемый дефицитом энергии или экономическими обоснованиями. Одновременно должен быть решен вопрос о выборе типа гелиоустановки для проектируемого здания и необходимой площади коллектора.

Выбор ориентации отдельного дома, размещаемого на обширной территории, может быть относительно свободным. В условиях пригорода фасад здания обычно располагается параллельно направлению улицы. Когда коллектор является одним из скатов непрерывной двухскатной крыши, улица должна располагаться в направлении восток-запад. Если же дома обращены к улице фронтонами, то она должна иметь направление юг-север. В этом случае нижняя часть каждого обращенного к югу ската может быть затенена. При ступенчатом расположении зданий можно независимо от направления улицы использовать крыши-коллекторы. Для уменьшения затенения в утренние часы наклонный коллектор следует немного повернуть к востоку от направления на юг. Ту часть крыши, которая будет затеняться, можно оставить свободной. Оптимальной ориентацией коллектора является южная, но отклонение от южного направления на 100 к востоку или западу не оказывает заметного влияния на количество воспринятой энергии. Оптимальный угол наклона коллектора солнечного здания лежит между углом, равным широте местности, и горизонталью, причем его значение определяется долей диффузной составляющей в падающей радиации, а также зависит от назначения коллектора. Ориентировочно угол наклона коллектора равен широте местности +100-150. Площадь коллектора определяется индивидуально по расчету (приблизительно равна 50% площади пола отапливаемых помещений).

Архитектурная композиция гелиозданий

Использование гелиоэнергетики при проектировании жилых образований приводит не только к технологическим изменениям в их структуре. Изменяется и характер застройки, появляются новые типы сооружений. Это прежде всего сама гелиоустановка, мощные объемы аккумуляторов, огромные остекленные плоскости коллекторов, отражатели, и прочие элементы, создающие новый облик урбанизированной среды.

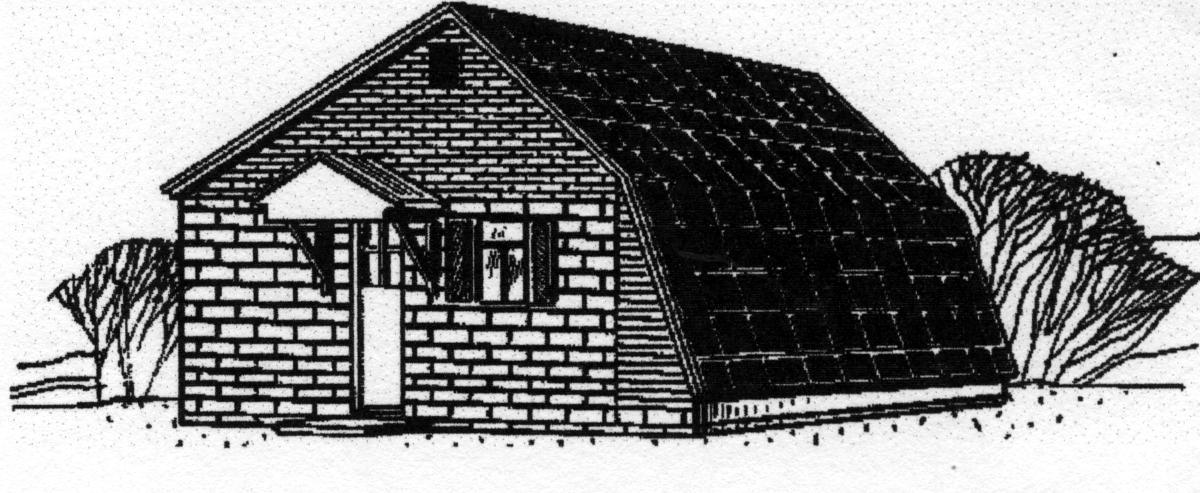

Первые солнечные дома по внешнему виду мало отличались от традиционных жилых зданий. Панели коллекторов либо имитировали большой витраж остекления либо размещались на скате кровли. Однако в процессе развития гелиоархитектуры основным элементом жилого дома становятся структуры коллекторов, сразу четко определяющие его типологическую принадлежность. В 1959 г. был построен первый из серии жилых домов архитектора Томасона, использующих водяные коллекторы

система «Солярис». Огромная плоскость

коллекторов занимала здесь весь

Рис.6 Жилой дом

арх. Томасона

В 50-е годы были построены первые

солнечные дома в Европе.

В 1956 г. архитектор Куртис построил собственный дом в Рикмансуорте (Англия), коллектором в котором служил витраж южной стены (рис.7). В 1961 г. в Уоллеси была осуществлена пристройка к зданию школы Св. Георга, которая считается, одним из лучших

Основным накопителем энергии здесь была

Массивная южная стена здания, облицован-

ная стеклами и работающая по принципу

«стены Тромба». Аккумулятором служили

Рис.7 Жилой дом

арх. Куртиса

изоляцией. Здание отапливалось только за

счет солнечной энергии. Дополнительное тепло поступало от находящихся внутри людей, электрического света, бытовых приборов. За 20 с лишним лет эксплуатации в условиях Англии в здании обеспечивалась температура помещений: 18-240С, зимой 16-200С.

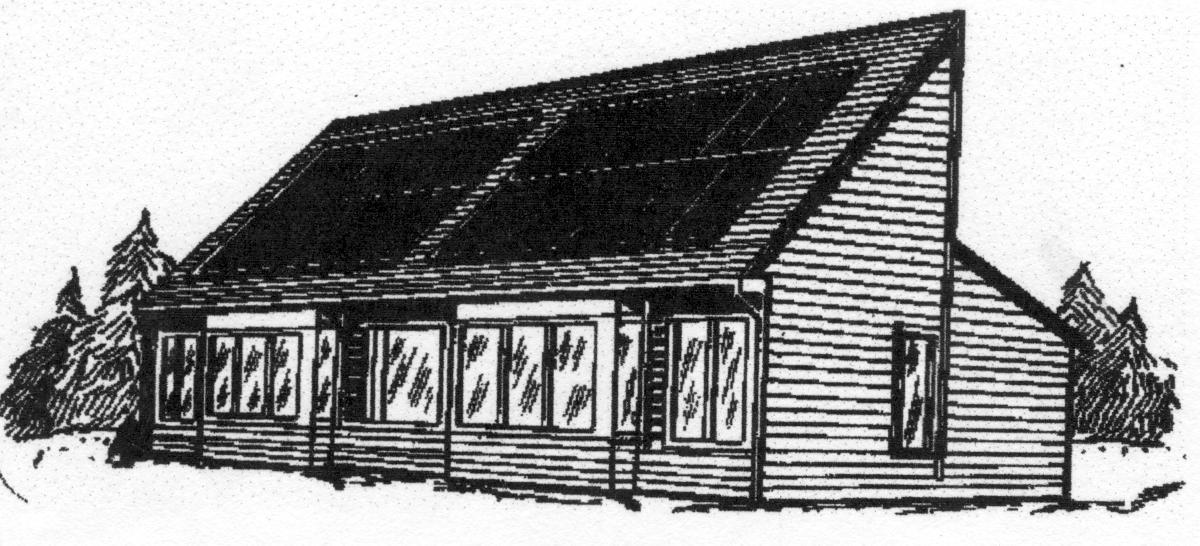

Во Франции первые солнечные дома были построены в Одейло в Пиренеях в 1962 г. по проекту профессора Ф. Тромба на основе разработанного им технологического решения (рис.8). За счет солнца удовлетворялось 65% энергетических потребностей здания. По этой же системе в 1968 г. архитектор Мишель построил группу солнечных домов там же в Одейло и в 1972 г. – пятикомнатный жилой дом на Северо-Востоке Франции (рис. 9).

Рис. 8. Жилой дом в Одейло Рис. 9. Жилой дом в Шовенси-ле-шато

16

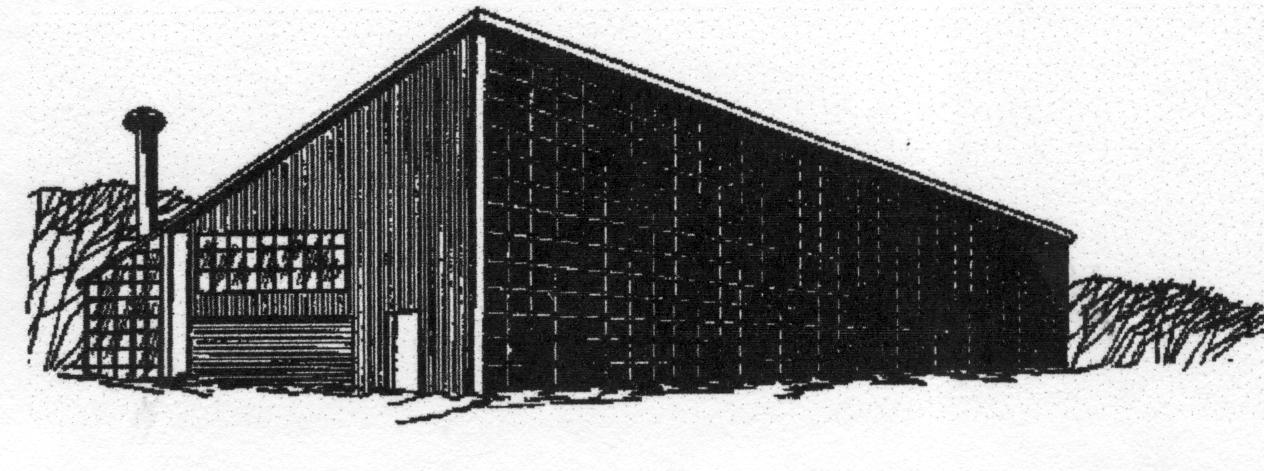

Интерес к практическому использованию солнечной энергии резко повысился в 70-е года в связи с повышением стоимости традиционных видов топлива. В США количество функционирующих солнечных домов возросло с двенадцати в 1972 году до более чем тысячи в 1977 году. К настоящему времени их число достигает нескольких тысяч. Это не только малоэтажные, но и многоэтажные жилые дома, административные, общественные и производственные здания. Разрабатываются новые модификации уже известных солнечных систем. Обогатились пространственные решения жилых домов. Для получения энергии в жилых домах пытаются использовать также и солнечные батареи. Так, в жилом доме Делаварского университета, построенного по проекту М. Телкес в 1973 г., помимо плоских коллекторов на кровле установлены солнечные батареи, обеспечивающие здания электроэнергией (рис. 10).

Рис. 10. Жилой дом Делаварского университета

Таким образом, можно считать, что период поисков и экспериментальных разработок в области архитектуры солнечного жилища уже пройден. Следующим новым этапом явится переход от проектирования изолированных солнечных домов к гелиопоселкам и гелиокомплексам с централизованным получением и распределением тепла.

Формообразование здания может производиться, как правило, по двум схемам:

В первом случае принимается базовый вариант, задаваемый технологическими требованиями или по желанию заказчика. В дальнейшем разрабатываются его разновидности с целью улучшения экономических показателей, в том числе снижения капитальных затрат.

Во втором случае формирование структуры начинается от отдельных ячеек – помещений или блоков, каждый из которых конструктивно формируется в экологически оптимальном варианте по комплексу обеспечения санитарных норм ориентации и максимального использования энергии внешней среды и сбросов при условии минимизации затрат на автоматизацию систем жизнеобеспечения. Затем эти ячейки формируются в единую структуру (также по принципам минимализации затрат), что обеспечивается выполнением расчетов экономических и энергетических балансов по каждому месяцу или даже по отдельным дням года. В результате формирование архитектурно-планировочной структуры задается экономическими соображениями и отличается от традиционных не только экономической целесообразностью, соответствием избранному строительному материалу и климату данной местности, но и оригинальной нетрадиционной свежестью архитектурного решения.

Процесс совершенствования гелиотехнических объектов сдерживается незначительными масштабами их строительства, что почти повсеместно обусловлено индивидуальным подходом к проектированию каждой постройки. Эту проблему могла бы разрешить типизация крупных конструктивных элементов здания или создание отдельных модульных блоков.

Концепция использования модульных объемных блоков при возведении гелиоактивных зданий, разработанная Ю. Журовичем, дает неплохую возможность преодоления этого препятствия. Блоки, используемые при возведении гелиоактивных зданий, подразделяются на несколько видов:

расположенный ниже нулевой отметки блок аккумулятора;

поэтажные санитарно-технические блоки;

основные энергообразующие блоки, включающие в себя солнечные коллекторы и схожее по функции оборудование;

блок вставка, регулирующий высоту отметки верха.

Все габариты блоков унифицированы, что позволяет сократить до минимума проблемы компоновки блоков и образования из них объемов здания.

Но подобные решения все же мало подходят для многоэтажного строительства, так как возможностей энергообразующих блоков не хватает для охвата потребности в тепле всего жилого объема, который, при такой же площади крыши, как и у средне- и мало этажных зданий, превышает объемы последних в несколько раз. Отчасти эту проблему можно решить устроив фасад с уступами, на которых можно расположить энергообразующее оборудование.

Поиск оптимальных архитектурно-композиционных решений выявил ряд основополагающих принципов формообразования:

повышение компактности объемных форм зданий с целью снижения удельной площади поверхности теплоотдачи;

обеспечение объемно-пространственной трансформативности здания как средства адаптации к меняющимся воздействиям внешней среды;

включение (предусмотренные возможности включения) в объемно-пространственную структуру здания элементов, обеспечивающих приток и эффективное использование энергии внешней среды;

придание конструкциям здания дополнительных функций (введение дополнительных конструктивных элементов), обеспечивающих эффективное регулируемое распределение внешних и внутренних энергетических потоков в процессе.