- •Глава 1. Инфекционный контроль и инфекционная безопасность

- •1.1. Обработка предметов ухода

- •1.2. Обработка инструментов, соприкасающихся с кровью

- •1.3. Уборка помещений

- •1.4. Санитарная обработка поступающих рожениц и беременных

- •1.5. Обработка кожи, слизистых оболочек, перчаток, одежды, халата при попадании крови и других биологических жидкостей от вич-инфицированных пациентов

- •1.6. Антисептика рук

- •1.6.1. Гигиеническое мытье рук

- •1.6.2. Гигиеническая антисептика рук

- •1.6.3. Надевание и снятие перчаток

- •1.6.4. Обработка рук акушеров, принимающих роды и участвующих в операции

- •Глава 2. Стандартные медицинские манипуляции в акушерской практике

- •2.1. Исследование пульса на лучевой артерии

- •2.2. Измерение артериального давления

- •2.3. Измерение температуры тела в подмышечной впадине

- •2.4. Определение массы тела

- •2.5. Измерение роста

- •2.6. Внутримышечная инъекция

- •2.7. Внутривенная инъекция

- •2.8. Подготовка трансфузионной системы

- •2.9. Внутривенное капельное вливание

- •2.10. Накрытие стерильного стола

- •2.11. Открытие стерильного стола

- •2.12. Очистительная клизма

- •Глава 3. Физиологическое акушерство

- •3.1. Осмотр шейки матки с помощью влагалищных зеркал

- •3.1.1. Осмотр шейки матки ложкообразными зеркалами

- •3.1.2. Осмотр шейки матки створчатыми зеркалами

- •3.2. Бактериологическое исследование выделений из нижних отделов мочеполовой системы

- •3.3. Взятие соскоба с шейки матки с использованием cervex-brush

- •3.4. Двуручное влагалищно-абдоминальное исследование

- •3.5. Измерение таза

- •3.6. Измерение выхода таза

- •3.6.1. Измерение прямого размера выхода таза

- •3.6.2. Измерение поперечного размера выхода таза

- •3.7. Измерение косых размеров таза

- •3.8. Измерение боковых размеров таза

- •3.9. Измерение крестцового ромба (ромба михаэлиса)

- •3.10. Измерение лобкового угла

- •3.11. Пальпация живота

- •3.12. Выслушивание сердечных тонов плода

- •3.13. Измерение окружности живота и высоты дна матки

- •3.14. Измерение диагональной конъюгаты

- •3.15. Определение срока беременности

- •3.16. Определение срока родов

- •3.17. Прием роженицы в приемно-смотровом

- •3.18. Определение группы крови и резус-фактора

- •3.19. Катетеризация мочевого пузыря

- •3.20. Определение белка в моче

- •3.21. Определение продолжительности схваток

- •3.22. Влагалищное исследование в родах

- •3.23. Туалет роженицы

- •3.24. Достижение головки плода наружным приемом

- •3.25. Аутоаналгезия родов закисью азота с кислородом

- •3.26. Подготовка акушерки к приему родов

- •3.27. Прием родов при затылочном предлежании

- •3.27.1. Акушерское пособие при переднем виде затылочного предлежания плода

- •3.27.2. Акушерское пособие при заднем виде затылочного предле-жания плода

- •3.28. Профилактика офтальмобленнореи

- •3.29. Первичная обработка пуповины

- •3.30. Вторичная обработка пуповины

- •3.31. Туалет новорожденного

- •3.32. Признаки отделения плаценты

- •3.33. Способы выделения отделившегося последа

- •3.34. Осмотр последа

- •3.35. Туалет родильницы перед переводом в малую операционную для осмотра родовых путей

- •3.36. Измерение объема теряемой крови в III периоде родов и раннем послеродовом периоде

- •3.37. Первая помощь новорожденному при асфиксии в родильном зале

- •3.38. Реанимационная помощь новорожденному

- •3.39. Техника непрямого массажа сердца новорожденному

- •3.40. Коррекция нарушений гемодинамики новорожденного в состоянии асфиксии введением медикаментов

- •3.41. Подготовка родильницы к кормлению

- •3.42. Прикладывание ребенка к груди

- •3.43. Правильное положение ребенка при кормлении

- •3.44. Неправильное положение ребенка при кормлении

- •Глава 4. Патологическое и оперативное акушерство

- •4.1. Признак вастена

- •4.2. Признак цангемейстера

- •4.3. Ручное пособие при чисто ягодичном предлежании плода

- •4.4. Классическое пособие при тазовом предлежании плода

- •4.5. Ручное пособие при ножном предлежании плода

- •4.6. Извлечение плода за ножку

- •4.7. Классический наружновнутренний акушерский поворот плода на ножку

- •4.8. Амниотомия

- •4.8.1. Амниотомия при маловодии

- •4.8.2. Амниотомия при многоводии

- •4.9. Ручное отделение плаценты и выделение последа

- •4.10. Контрольное ручное обследование матки

- •4.12. Рассечение промежности

- •4.12.1. Эпизиотомия

- •4.12.2. Перинеотомия

- •4.13. Послеродовый осмотр шейки матки, влагалища и промежности

- •4.14. Ушивание разрыва шейки матки

- •4.15. Инфильтрационная анестезия при зашивании разрывов влагалища и промежности

- •4.16. Ушивание разрывов влагалища

- •4.17. Ушивание разрыва промежности I степени

- •4.18. Ушивание разрыва промежности II степени

- •4.19. Туалет родильницы со швами на промежности

- •4.20. Акушерские щипцы

- •4.21. Катетеризация периферической вены

- •4.22. Удаление периферического венозного катетера

- •4.23. Уход за периферическим венозным катетером

3.32. Признаки отделения плаценты

При ведении третьего периода родов (последового) необходимо после катетеризации мочевого пузыря определить признаки, свидетельствующие о полном отделении плаценты.

- Признак Шредера. Матка уплощена, более узкая, дно ее поднято выше пупка, нередко отклонено вправо (рис. 3-45).

- Признак Альфельда. Отделившаяся плацента опущена в нижний сегмент матки или во влагалище. В связи с этим зажим

Рис. 3-45. Высота стояния и форма матки в последовом периоде: I - после рождения; II - после отделения плаценты; III - после рождения последа

Кохера, наложенный на пуповину при ее перевязке, опускается на 8-10 см и более (рис. 3-46).

- Признак Довженко. Роженице предлагают глубоко дышать. Если при вдохе пуповина не втягивается во влагалище - плацента отделилась от стенки матки; если пуповина втягивается во влагалище - плацента не отделилась.

- Признак Клейна. Роженице предлагают потужиться. Если плацента отделилась от стенки матки, после прекращения потуги пуповина остается на месте, если плацента не отделилась, пуповина втягивается во влагалище.

- Признак Кюстнера-Чукалова. Встают слева от роженицы. Ребром ладони правой руки надавливают на матку через переднюю брюшную стенку над лонным сочленением. Если при надавливании пуповина не втягивается в родовые пути - плацента отделилась, если втягивается - не отделилась

(рис. 3-47).

- Признак Микулича-Радецкого. Отделившаяся плацента опускается во влагалище, появляется (не всегда) позыв на потугу.

- Признак Штрассманна. При неотделившейся плаценте поко-лачивание по дну матки передается наполненной кровью пупочной вене. Эту волну можно ощутить пальцами руки, расположенными на пуповине выше места зажима. Если плацента отделилась от стенки матки - этот симптом отсутствует.

Рис. 3-46. Признак Альфельда (пояснения в тексте)

Рис. 3-47. Признак Кюстнера-Чукалова: а - пуповина втягивается во влагалище - плацента не отделилась; б - пуповина не втягивается во влагалище - плацента отделилась

- Признак Гогенбихлера. При неотделившейся плаценте во время сокращения матки свисающая из половой щели пуповина может вращаться вокруг своей оси вследствие переполнения пупочной вены кровью.

Об отделении плаценты судят не по одному признаку, а по сочетанию 2-3 признаков. Наиболее достоверны признаки Шредера, Альфельда, Кюстнера-Чукалова.

3.33. Способы выделения отделившегося последа

При положительных признаках отделения плаценты и отсутствия самостоятельного рождения последа прибегают к его выделению ручным способом.

Техника выполнения

- Способ Абуладзе (рис. 3-48).

• Получают у роженицы информированное согласие на процедуру.

• Опорожняют мочевой пузырь.

• Бережно массажируют матку через переднюю брюшную стенку и приводят ее в срединное положение.

• Встают справа от роженицы.

Рис. 3-48. Выделение последа по методу Абуладзе

• Захватывают обеими руками мышцы передней брюшной стенки в продольную складку и приподнимают.

• Предлагают женщине потужиться. - Способ Гентера(рис. 3-49).

• Получают у роженицы информированное согласие на процедуру.

• Опорожняют мочевой пузырь.

Рис. 3-49. Способ Гентера

• Бережно массажируют матку через переднюю брюшную стенку и приводят ее в срединное положение.

• Встают сбоку от роженицы лицом к ее ногам.

• Сжимают кисти обеих рук в кулаки.

• Располагают тыльную поверхность основных фаланг на дне матки в области трубных углов.

• Запрещают роженице тужиться.

• Надавливают кулаками на матку по направлению вниз к крестцу.

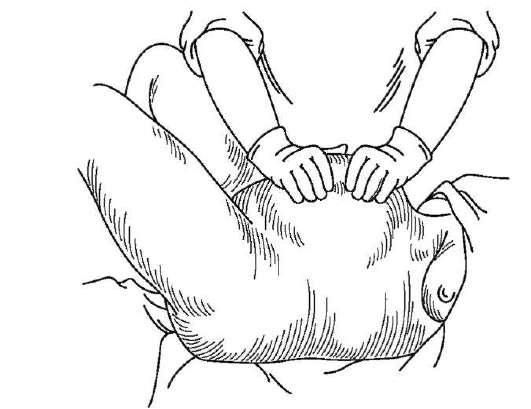

- Способ Креде-Лазаревича (рис. 3-50).

• Получают у роженицы информированное согласие на процедуру.

• Опорожняют мочевой пузырь.

• Бережно массажируют матку через переднюю брюшную стенку и приводят ее в срединное положение.

• Встают сбоку от роженицы лицом к ее ногам.

• Дно матки охватывают правой рукой так, чтобы большой палец находился на передней стенке матки, ладонь - на дне, а 4 пальца - на задней поверхности матки.

• Запрещают роженице тужиться.

• Одновременно надавливая на матку всей кистью в двух взаимно перекрещивающихся направлениях (пальцами спереди назад и ладонью сверху вниз по направлению к крестцу), добиваются рождения последа.

• Давление на матку прекращают и заботятся о том, чтобы полностью вышли оболочки.

Рис. 3-50. Выделение последа по Креде-Лазаревичу

Игнорирование указанных правил может привести к спазму зева, ущемлению в нем последа. Для его устранения при способах Гентера, Креде-Лазаревича необходимо ввести спазмолитик (2% раствор но-шпы♠ 2 мл, 2% раствор папаверина гидрохлорида♠ 2 мл, 0,1% раствор атропина сульфата♠ 1 мл, 0,1% раствор платифиллина 1 мл).

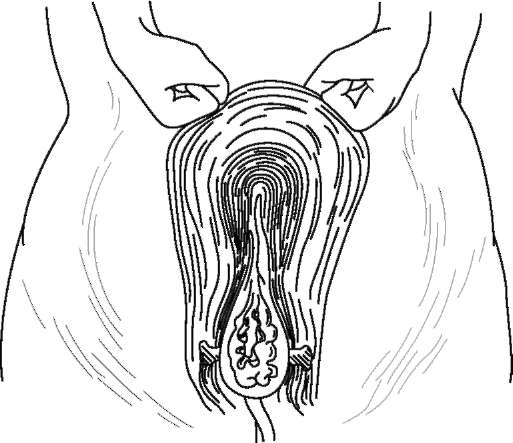

Рис. 3-51. Выделение оболочек: а - способ Якобса: скручивание в канатик; б- способ Гентера: роженица поднимает таз, плацента свисает, что способствует отделению оболочек

Иногда после рождения плаценты обнаруживают задержку оболочек в матке. В таких случаях используют:

- способ Якобса: берут плаценту в руки, вращают ее по часовой стрелке, для свертывания оболочек в канатик и выхода их в целом виде (рис. 3-51, а);

- способ Гентера: после рождения плаценты роженица, опираясь на ступни, поднимает таз; при этом плацента свисает вниз и своей тяжестью способствует отслоению и выделению оболочек (рис. 3-51, б).