- •23. Биологическая продуктивность экосистем

- •24 Взаимосвязь биологической продуктивности и экологической стабильности

- •25 Методы управления популяциями и экосистемами

- •26.Принципы и методы неистощительного пп

- •27.Эколого-экономические основы рационального природопользования

- •28 .Изменение климата. Причины изменений климата. Изменения климата в геологическом прошлом.

- •30.Общая циркуляция атмосферы. Зоны давления и ветра в тропосфере и нижней стратосфере.

- •31. Основные механизмы взаимодействия гидросферы и атмосферы.

- •32. Влагообмен на земном шаре. Общий, малый и большой круговорот воды на земле.

- •33. Основные гидрологические характеристики вод океана и суши.

- •34.Водные массы. Океанические фронты и фронтальные зоны. Биопродуктивность фронтальных зон.

- •35.Общая характеристика вод суши.

- •36. Концепции в. И. Вернадского о геологической роли организмов.

- •37.Основные типы и виды геохимических барьеров в ландшафтах.

- •38. Техногенные геохимические аномалии, принципы их выделения.

- •39.Геохимическая систематика городов и городских ландшафтов.

- •40. Геохимические последствия интенсивного ведения сельского хозяйства.

- •41. Основные виды техногенеза в аквальных ландшафтах рек озер, водохранилищ, дельт и побережий морей.

- •42. Природные компоненты как составные части ландшафта, понятие «природные факторы».

- •43. Понятие «природный территориальный комплекс» (птк) и «геосистема», типы связей между компонентами ландшафтов.

- •44. Морфологическая структура ландшафтов. Моно- и полидоминантные ландшафты (понятие, структура, свойства, примеры).

- •45. Парагенетические геосистемы, понятие, типы.

- •46. Факторы и механизмы, определяющие устойчивость ландшафтов.

- •47. Типологии и классификации природно – антропогенных ландшавтов

- •48. Регулирование хозяйственной деятельности и ландшафтное планирование.

- •49. Ландшафтно-экологическая паспортизация территории и проектирование территориальных природно-хозяйственных систем или ландшафтов.

- •50.Экологический каркас территории (понятие и его составные части).

- •51.Теории и методы исследование экологии человека ( эч)

- •53. Воздействие компонентов окружающей среды на человека

- •54.Загрязнение окр. Среды и здоровье человека

- •55. Социальные аспекты экологии человека

- •56. Глобальные экологические проблемы и жизнедеятельность населения

- •57. Экологическое право (предмет и система, принципы и методы) и формы взаимодействия общества и природы

- •58.Структура и основные функции органов управления в области пп

- •59.Субъекты права природопользования, их основные экологические права и обязанности.

- •60 .Основные виды и состав эколого-правовой и гражданско-правовой ответственности , возможные санкции за экологические правонарушения и преступления .

- •61.Современный правовой режим охраны атмосферного воздуха и озонового слоя.

- •63.Современный правовой режим охраны атмосферного воздуха и озонового слоя.

- •64. Исторические предпосылки появления концепции устойчивого развития и ее социальная миссия

- •65. Индексы и индикаторы устойчивого развития

- •66. Природный и пространственный базис.

- •67.Геоэкологические парам-ры ур

- •68.Природные факторы социально-экономического развития и его экологич. Ограничения

- •69.Экономические параметры устойчивого развития

- •71.Проблема экологизации хозяйства и его отраслевой структуры.

- •72. Социальные параметры устойчивого развития, проблема оценки и измерения ур

- •73. Феномен глобализма, его историческая неизбежность, внутренние противоречия.

- •74. Регионализм и его социально-экономическая сущность.

- •76. Геоинформационные системы и другие современные географические технологии обеспечения устойчивого развития.

- •78. Региональные и локальные системы природопользования.

- •79. Традиционное природопользование и его основные виды.

- •80. Природные ресурсы, их классификация, оценка и учет.

- •81. Антропогенное воздействие на атмосферу и пути снижения негативного эффекта.

- •82. Антропогенное воздействие на гидросферу и пути снижения негативного эффекта.

- •83. Проблема рационального использования земельных ресурсов.

- •84. Административные и экономические методы регулирования природопользования.

- •85. Проблемы рационального использования живой природы

- •88. Масштаб современных и прогнозируемых техногенных воздействий на окружающую среду. Основные загрязнители биосферы.

- •89. Важнейшие антропогенные факторы. Их связь и влияние на окружающую среду.

- •90. Влияние антропогенной нагрузки на увеличение степени экологического риска.

- •91.Оценка экологического риска, вызываемого загрязнением биосферы

- •92.Природный риск, техногенный риск, экологический риск. Экологические факторы опасности.

- •93. Классификация рисков по источникам их возникновения и порожающим объектам (по Мягкову)

- •94. Взаимосвязь экологического риска и риска для здоровья населения

- •95. Экологический подход к проблеме безопасности. Оптимизация затрат на безопасность, оптимальный риск. Управление риском в географической среде.

- •96. Показатели, определяющие природный и техногенный, или социальный риск. Обобщенные свойства изменения риска в связи с человеческой деятельностью (по с.М. Мягкову).

- •97. Геоэкологеческий мониторинг, его основные задачи, виды мониторинга и пути его реализации

- •99. Цели, параметры и участники глобального (международного) мониторинга ос

- •100. Система национального мониторинга в рф

- •102. Экологического обоснования проектов хозяйственной деятельности.

- •103. Инженерно-геологические, инженерно-географические и инженерно-экологические изыскания при проектировании объектов.

- •104. Нормативно-правовая база проведения государственной экологической экспертизы.

- •105. Экологическая, экономическая и социальная оценка воздействия хозяйственной деятельности.

- •106.Экологические аспекты проектирования городов.

- •107.Международные конвенции. Киотский протокол.

65. Индексы и индикаторы устойчивого развития

Под индикатором понимается показатель (выводимый из первичных данных, которые обычно нельзя использовать для интерпретации изменений); позволяющий судить о состоянии или изменении экономической, социальной или экологической переменной.

Наряду с индикаторами разрабатываются и применяются на практике индексы. Индекс – это агрегированный или взвешенный индикатор, основанный на нескольких других индикаторах или данных. Использование индексов приемлемо там, где хорошо понятны причинно-следственные связи.

Обычно индикаторы описывают явления или состояния окружающей природной среды и всегда указывают на нечто, находящееся вне прямого рассмотрения. Существует множество причин, объясняющих это: непосредственное наблюдение иногда является слишком дорогостоящим; область наблюдения, находящаяся вне прямого рассмотрения, является будущим. Однако часто для решения, принимаемого сегодня, большую важность имеет информация, относящаяся к будущему. Вероятно, обилие разработанных индикаторов позволит получить информацию об этом будущем. Например, при планировании мероприятия на будущее мы обращаемся к прогнозу погоды: глядя на барометр, узнаем давление воздуха, которое служит индикатором будущих погодных условий. Другим примером может служить индекс цены акции (например, индекс Доу Джонса Нью-Йоркской фондовой биржи), который для инвесторов является индикатором общих тенденций рынка на будущее.

Индикаторы будущего являются обязательными для многих повседневных решений, но они, конечно, могут иметь недостатки, и даже при детальной проработке они будут оставаться несовершенными, ибо будущее – terra incognita.

Индикаторы нужны для:

1) Индикаторы используются для обоснования принимаемого решения посредством количественной оценки и упрощения.

2) Индикаторы помогают интерпретировать изменения.

3) Использование индикаторов позволяет выявлять недостатки в природопользовании.

4) Индикаторы позволяют облегчить доступ к информации для разных категорий пользователей.

5) Индикаторы облегчают обмен научно-технической информацией.

Являясь инструментом для поддержки решений и планирования, индикаторы также могут выполнять важную коммуникативную функцию. Так индикаторы состояния окружающей среды информируют общественность и привлекают внимание к определенным экологическим угрозам. Это часто мобилизует людей для самостоятельного принятия необходимых мер или обращения за помощью к представителям властей или частным компаниям.

Индикаторы устойчивого развития.

Мировой опыт в области разработки индикаторов устойчивого развития показывает, что существуют два подхода к их построению:

построение системы индикаторов, каждый из которых отражает отдельные аспекты устойчивого развития. Чаще всего в рамках общей системы выделяются следующие подсистемы показателей:

экологические

экономические

социальные,

институциональные.

2) построение интегрального, агрегированного индикатора, на основе которого можно судить о степени устойчивости социально-экономического развития. Агрегирование обычно осуществляется на основе трех групп показателей:

эколого-экономических,

эколого-социально-экономических,

экологических.

2.1 Системы индикаторов устойчивого развития.

2.1.1 Система индикаторов, разработанная Комиссией ООН по устойчивому развитию (КУР ООН).

Одна из самых полных по охвату систем индикаторов устойчивого развития разработана КУР ООН (табл.1). Индикаторы разбиты на основные группы:

Индикаторы разбиты на основные группы:

индикаторы социальных аспектов устойчивого развития: борьба с бедностью, демогр-ая динамика и уст-ть, улуч-е образования и восп-я общ-ва, защита и улучш-е здоровья людей, улучш-е развития населенных мест.

индикаторы экономических аспектов устойчивого развития: межд-ая кооперация для ускорения УР и связанная с этим местная политика измен-я х-к потребления, передача эк-ки щадящих технологий, сотруд-во.

индикаторы экологических аспектов устойчивого развития (включая характеристики воды, суши, атмосферы, других природных ресурсов, а также отходов): сохр-е кач-ва водных рес-в и снабжение ими, защита океанов и морей и прибреж-х тер-рий, комплексный подход к планированию и рац. исп-ю зем-х рес-врац-е управ-е уязвимыми экосис-ми, борьба с опуст-еи, содействие ведению уст-го с/х и развитию с/х-х районов, борьба с обезлесеванием, сохр-е биоразнооб., защита атмосф., экол-ки безопасное управление тв. отходами и сточ. водами,токсичными химикатами, и опасными отходами, экол-ки безопасное управление радиоак-ми отходами.

индикаторы институциональных аспектов устойчивого развития (программирование и планирование политики, научные разработки, международные правовые инструменты, информационное обеспечение, усиление роли основных групп населения):учет вопросов экологии и развития в планировании и управлении, нац. механизмы и межд-е сотрудничество для создания потенциала в развивающихся странах, межд-й институционный порядок, межд-е правовые механизмы, усиление роли основных групп наснления.

Предложенные в проекте индикаторы требуют специальных преобразований, приспособления к конкретным условиям, а в некоторых случаях — расширения для отдельных стран.

Индикаторы разбиты на три категории с учетом их целевой направленности:

индикаторы — движущая сила, характеризующие человеческую деятельность, процессы и характеристики, которые влияют на устойчивое развитие;

индикаторы состояния, характеризующие текущее состояние различных аспектов устойчивого развития;

индикаторы реагирования, позволяющие осуществлять политический или какой-либо другой способ реагирования для изменения текущего состояния.

Статистическим отделом Секретариата ООН предложена система эколого-экономического учета (СЭЭУ) (1993), направленная на учет экологического фактора в национальных статистиках. Данная система описывает взаимосвязь между состоянием природной окружающей среды и экономикой страны. Взаимосвязь выражена путем увязки принятой ООН системы национальных счетов (СНС, 1993) с учетом экологических факторов и природных ресурсов. "Зеленые" счета базируются на корректировке традиционных экономических показателей за счет двух величин: стоимостной оценки истощения природных ресурсов и эколого-экономического ущерба от загрязнения. В настоящее время широкому использованию ССЭУ в мире и отдельных странах препятствует ряд обстоятельств методического характера, недостаток информации, сложность перевода экологических данных в стоимостные.

Эффективным интегральным индикатором устойчивого развития может стать показатель "истинных сбережений" .Этот показатель предложен и рассчитан для стран мира специалистами Всемирного Банка. Истинные сбережения – это реальная скорость накопления национальных сбережений после надлежащего учета истощения природных ресурсов и ущерба от загрязнения окружающей среды. Этот показатель является результатом коррекции валовых внутренних сбережений, т.е. валового накопления. Значение измерения истинных сбережений политики устойчивого развития достаточно ясно: постоянно отрицательные темпы истинных сбережений показывают формирование антиустойчивого типа развития и должны неизбежно привести к ухудшению благосостояния. Для России показатель истинных сбережений важен тем, что он показывает необходимость компенсации истощения природного капитала за счет роста инвестиций в человеческий и физический капиталы, а также перевода части выгод от продажи невозобновимых природных ресурсов на цели увеличения возобновимого природного капитала.

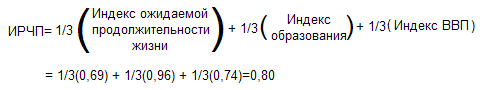

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) является комплексным показателем, оценивающим уровень средних достижений страны по трем основным направлениям в области развития человека: долголетие на основе здорового образа жизни, определяемое уровнем ожидаемой продолжительности жизни при рождении; знания, измеряемые уровнем грамотности взрослого населения и совокупным валовым коэффициентом поступивших в начальные, средние и высшие учебные заведения; и достойный уровень жизни, оцениваемый по ВВП на душу населения в соответствии с паритетом покупательной способности.

Р асчет

ИРЧП на примере данных по России за 2002

год.

асчет

ИРЧП на примере данных по России за 2002

год.

Довольно активно в мире предпринимаются попытки рассчитать интегральные агрегированные индексы, базирующиеся прежде всего на экологических параметрах.

Агрегированный индекс «живой планеты» (ИЖП) для оценки состояния природных экосистем планеты исчисляется в рамках ежегодного доклада Всемирного Фонда Дикой Природы. ИЖП измеряет природный капитал лесов, водных и морских экосистем и рассчитывается как среднее из трех показателей: численность животных в лесах, в водных и морских экосистемах. Каждый показатель отражает изменение популяции наиболее представительной выборки организмов в экосистеме.

Показатель «экологический след» (ЭС, давление на природуизмеряет потребление населением продовольствия и материалов в эквивалентах площади биологически продуктивной земли и площади моря, которые необходимы для производства этих ресурсов и поглощения образующихся отходов, а потребление энергии — в эквивалентах площади, необходимой для секвестирования соответствующих выбросов СО2 (площадь пашни для выращивания потребляемых человеком зерновых, площадь пастбищ для производства продукции животноводства, площадь лесов для производства древесины и бумаги, площадь моря для производства рыбы и морепродуктов, территория, занятая под жилье и инфраструктуру, площадь лесов для поглощения выбросов СО2). Позволяет сравнить фактическое давление общества на природу и возможное с точки зрения потенциальных запасов природных ресурсов и ассимиляционных процессов. По расчетам ученых в настоящее время фактическое давление населения планеты на 30% превышает ее потенциальные возможности.

Индикатор «здоровье населения» отражает распространение экологически обусловленных заболеваний. Наиболее четкая зависимость выявлена между качеством окружающей среды и респираторными заболеваниями и кишечными инфекциями.