- •23. Биологическая продуктивность экосистем

- •24 Взаимосвязь биологической продуктивности и экологической стабильности

- •25 Методы управления популяциями и экосистемами

- •26.Принципы и методы неистощительного пп

- •27.Эколого-экономические основы рационального природопользования

- •28 .Изменение климата. Причины изменений климата. Изменения климата в геологическом прошлом.

- •30.Общая циркуляция атмосферы. Зоны давления и ветра в тропосфере и нижней стратосфере.

- •31. Основные механизмы взаимодействия гидросферы и атмосферы.

- •32. Влагообмен на земном шаре. Общий, малый и большой круговорот воды на земле.

- •33. Основные гидрологические характеристики вод океана и суши.

- •34.Водные массы. Океанические фронты и фронтальные зоны. Биопродуктивность фронтальных зон.

- •35.Общая характеристика вод суши.

- •36. Концепции в. И. Вернадского о геологической роли организмов.

- •37.Основные типы и виды геохимических барьеров в ландшафтах.

- •38. Техногенные геохимические аномалии, принципы их выделения.

- •39.Геохимическая систематика городов и городских ландшафтов.

- •40. Геохимические последствия интенсивного ведения сельского хозяйства.

- •41. Основные виды техногенеза в аквальных ландшафтах рек озер, водохранилищ, дельт и побережий морей.

- •42. Природные компоненты как составные части ландшафта, понятие «природные факторы».

- •43. Понятие «природный территориальный комплекс» (птк) и «геосистема», типы связей между компонентами ландшафтов.

- •44. Морфологическая структура ландшафтов. Моно- и полидоминантные ландшафты (понятие, структура, свойства, примеры).

- •45. Парагенетические геосистемы, понятие, типы.

- •46. Факторы и механизмы, определяющие устойчивость ландшафтов.

- •47. Типологии и классификации природно – антропогенных ландшавтов

- •48. Регулирование хозяйственной деятельности и ландшафтное планирование.

- •49. Ландшафтно-экологическая паспортизация территории и проектирование территориальных природно-хозяйственных систем или ландшафтов.

- •50.Экологический каркас территории (понятие и его составные части).

- •51.Теории и методы исследование экологии человека ( эч)

- •53. Воздействие компонентов окружающей среды на человека

- •54.Загрязнение окр. Среды и здоровье человека

- •55. Социальные аспекты экологии человека

- •56. Глобальные экологические проблемы и жизнедеятельность населения

- •57. Экологическое право (предмет и система, принципы и методы) и формы взаимодействия общества и природы

- •58.Структура и основные функции органов управления в области пп

- •59.Субъекты права природопользования, их основные экологические права и обязанности.

- •60 .Основные виды и состав эколого-правовой и гражданско-правовой ответственности , возможные санкции за экологические правонарушения и преступления .

- •61.Современный правовой режим охраны атмосферного воздуха и озонового слоя.

- •63.Современный правовой режим охраны атмосферного воздуха и озонового слоя.

- •64. Исторические предпосылки появления концепции устойчивого развития и ее социальная миссия

- •65. Индексы и индикаторы устойчивого развития

- •66. Природный и пространственный базис.

- •67.Геоэкологические парам-ры ур

- •68.Природные факторы социально-экономического развития и его экологич. Ограничения

- •69.Экономические параметры устойчивого развития

- •71.Проблема экологизации хозяйства и его отраслевой структуры.

- •72. Социальные параметры устойчивого развития, проблема оценки и измерения ур

- •73. Феномен глобализма, его историческая неизбежность, внутренние противоречия.

- •74. Регионализм и его социально-экономическая сущность.

- •76. Геоинформационные системы и другие современные географические технологии обеспечения устойчивого развития.

- •78. Региональные и локальные системы природопользования.

- •79. Традиционное природопользование и его основные виды.

- •80. Природные ресурсы, их классификация, оценка и учет.

- •81. Антропогенное воздействие на атмосферу и пути снижения негативного эффекта.

- •82. Антропогенное воздействие на гидросферу и пути снижения негативного эффекта.

- •83. Проблема рационального использования земельных ресурсов.

- •84. Административные и экономические методы регулирования природопользования.

- •85. Проблемы рационального использования живой природы

- •88. Масштаб современных и прогнозируемых техногенных воздействий на окружающую среду. Основные загрязнители биосферы.

- •89. Важнейшие антропогенные факторы. Их связь и влияние на окружающую среду.

- •90. Влияние антропогенной нагрузки на увеличение степени экологического риска.

- •91.Оценка экологического риска, вызываемого загрязнением биосферы

- •92.Природный риск, техногенный риск, экологический риск. Экологические факторы опасности.

- •93. Классификация рисков по источникам их возникновения и порожающим объектам (по Мягкову)

- •94. Взаимосвязь экологического риска и риска для здоровья населения

- •95. Экологический подход к проблеме безопасности. Оптимизация затрат на безопасность, оптимальный риск. Управление риском в географической среде.

- •96. Показатели, определяющие природный и техногенный, или социальный риск. Обобщенные свойства изменения риска в связи с человеческой деятельностью (по с.М. Мягкову).

- •97. Геоэкологеческий мониторинг, его основные задачи, виды мониторинга и пути его реализации

- •99. Цели, параметры и участники глобального (международного) мониторинга ос

- •100. Система национального мониторинга в рф

- •102. Экологического обоснования проектов хозяйственной деятельности.

- •103. Инженерно-геологические, инженерно-географические и инженерно-экологические изыскания при проектировании объектов.

- •104. Нормативно-правовая база проведения государственной экологической экспертизы.

- •105. Экологическая, экономическая и социальная оценка воздействия хозяйственной деятельности.

- •106.Экологические аспекты проектирования городов.

- •107.Международные конвенции. Киотский протокол.

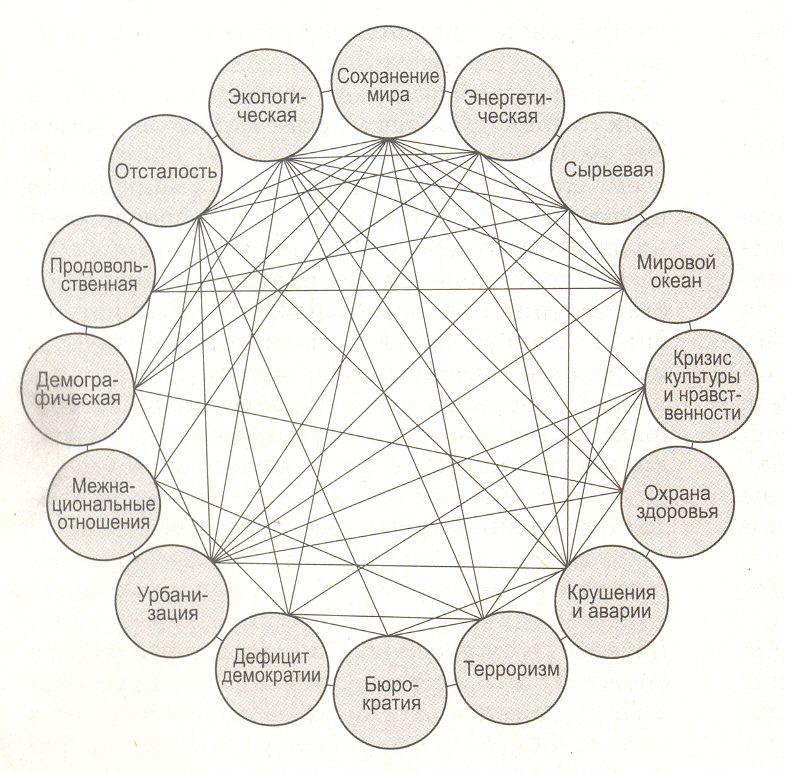

56. Глобальные экологические проблемы и жизнедеятельность населения

Глобальные экологические проблемы- проблемы, охватывающие всю экосферу и проявляющиеся по-разному в различных районах мира. К ним относят:

1. антропогенные изменения состава атмосферы (парниковый эффект, разрушение озонового экрана, загрязнение атмосферы)

2 мировая водная проблема (нехватка чистой питьевой воды)

3 стихийная урбанизация

4 нехватка природных ресурсов

5 абсолютное перенаселение Земли

6. проблема обезлесенья и опустынивания .

7. проблема сохранения генетического разнообразия

8 .

проблема утилизации и переработки

отходов 9 загрязнение Мирового океана

.

проблема утилизации и переработки

отходов 9 загрязнение Мирового океана

Все эти проблемы негативно сказываются на жизнедеятельности населения, выступают как

бы «лимитирующими» факторами, ограничивают деятельность - увеличение заболеваний,

возникновение новых, все более совершенных вирусов и инфекций, нехватка чистой

питьевой воды и продовольствия, сокращение природных ресурсов наряду со все

увеличивающимися потребностями человечества - все это - ведет к снижению

продолжительности жизни, увеличению материальных затрат на поддержание

благоприятных условий жизни и оптимального уровня жизни населения. С другой стороны

все эти проблемы являются результатом хозяйственной и иной деятельности человека

57. Экологическое право (предмет и система, принципы и методы) и формы взаимодействия общества и природы

Экологическое право - совокупность норм, регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы с целью сохранения, рационального использования и оздоровления окружающей природной среды, а также предупреждения вредных последствий хозяйственной деятельности.

Предмет экологического права составляют общественные отношения в области взаимодействия человека и природы. Различают две группы таких отношений: отраслевые и комплексные.

Отраслевые экологические отношения предусматривают регулирование использования и охраны земель, лесов, атмосферного воздуха, водоемов, животного мира, недр, а также хранения, обработки и утилизации радиоактивных веществ и других опасных отходов.

Комплексные экологические отношения касаются прав природопользования и охраны природных ресурсов в целом - территорий и заповедников, лечебно-оздоровительных, санитарных, рекреационных и иных зон.

Взаимодействие этих видов отношений и обеспечивает возможность охраны окружающей природной среды, бережного отношения к природным богатствам посредством соблюдения требований экологического права.

Согласно ст. 58 Конституции РФ каждый обязан охранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. Субъектами экологического права являются физические и юридические лица, Правительство РФ, специально уполномоченные и иные государственные органы, субъекты РФ и Российская Федерация в целом.

Система экологического права включает в себя юридические нормы, представленные в виде главных частей, основных разделов, институтов и входящих в них норм. Как и в других отраслях права, в экологическом - выделяют Общую и Особенную части. Кроме того, ряд норм составляет Специальную часть экологического права.

Общая часть предусматривает:

-предмет и систему экологического права;

-источники и принципы экологического права;

-экологические правоотношения;

-права собственности и природопользования;

-экологическую экспертизу;

-экологический контроль;

-управление экологией;

-ответственность за экологические правонарушения.

Особенную часть составляет ряд эколого-правовых режимов использования природных объектов и зашиты экологической системы, а также эколого-правовой режим и охрана экологических систем, находящихся в сфере производственной деятельности и антропогенного воздействия. В это-перечень входят следующие эколого-правовые режимы:

-недропользования;

-водопользования;

-лесопользования;

-пользования животным миром;

-использования и охраны природных объектов, находящихся в сфере несельскохозяйственного производства;

использования и охраны природных объектов, находящихся в сфере сельскохозяйственного производства;

-экологических систем, в которых находятся населенные пункты.

Нормы Особенной части предусматривают эколого-правовую защиту атмосферного воздуха, природных объектов и комплексов, эколого-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и экологическое обеспечение Вооруженных Сил РФ.

Специальная часть экологического права регулирует следующий спектр вопросов:

• международно-правовая охрана окружающей среды;

• загрязнение Мирового океана; экология и космос.

Методом в праве называется способ воздействия на общественные отношения. В современной системе права закреплены два возможных способа воздействия на поведение человека с целью соблюдения правовых норм: административно-правовой и гражданско-правовой.

Административно-правовой способ базируется на неравном положении сторон, которые находятся во властно-подчиненных отношениях.

Гражданско-правовой способ, напротив, основан на равенстве сторон; при этом приоритетными являются экономические инструменты регулирования.

Специфика природных объектов как объектов регулирования нормами экологического права выражается в их естественном характере происхождения и функционирования, органической взаимосвязи с окружающей природной средой. Потому наиболее эффективным способом правового регулирования является метод власти и подчинения, то есть административный метод. Для данного метода характерно преобладание запретительных, предупредительных, управомочивающих норм. Соблюдение этих норм и призвано обеспечить выполнение экологических предписаний, требований охраны окружающей среды.

В последнее время возрастает актуальность экономического способа воздействия на общественные отношения, в том числе в экологической сфере. Заинтересованность хозяйствующего субъекта в рациональном использовании природных богатств и охране окружающей среды обуславливается материальными стимулами, применение которых характерно для гражданско-правового метода регулирования.

Экологическое правовое регулирование предусматривает, как правило, интеграцию этих двух методов. Экономические способы регулирования качества окружающей природной среды сочетаются с административноправовыми средствами воздействия на природопользователя. Разработана система нормативов качества окружающей среды, устанавливаются пределы допустимого воздействия хозяйствующих субъектов на природу. Превышение предусмотренных показателей влечет за собой юридическую ответственность.

Метод экологического права реализуется на практике путем установления политических, организационных, экономических, юридических гарантий соблюдения эколого-правовых требований.

Право строится и функционирует на определенных принципах, выражающих сущность и социальное назначение права, отражающих его главные свойства и особенности. Принципами права должны руководствоваться все участники экологических отношений — органы законодательной, исполнительной, судебной власти, предприятия, общественные формирования, граждане. Соблюдение принципов может служить мерилом правового и социального характера государства, эффективности всей деятельности по обеспечению рационального природопользования и охраны окружающей среды, защите экологических прав и законных интересов человека и гражданина.

Экологическое право основано как на общих принципах российского права, так и на принципах данной отрасли (отраслевых). Общими принципами, определяющими сущность права в целом, являются принципы социальной справедливости и социальной свободы, равноправия (равенства перед законом), единства юридических прав и обязанностей, ответственности за вину, законности и некоторые другие.

Отраслевые принципы экологического права могут быть выражены как в специальных нормах-принципах, так и выведены из анализа правовых норм. Поскольку экологическое право включает в себя в качестве подотраслей земельное, водное и иные отрасли права, соответственно такие принципы содержатся как в законодательстве об окружающей среде, так и в актах отраслевого законодательства.

Принимая во внимание сложность предмета экологического права, заметим, что относительно охраны окружающей среды принципы данной отрасли определены в ст. З Закона об охране окружающей среды. Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих принципов:

- соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;

- научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды;

- охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности;

- ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях; платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде;

- независимость контроля в области охраны окружающей среды;

- презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности;

- некоторые другие принципы.

Развитие экологического права на современном этапе весьма динамично. Соответственно развиваются и его принципы. Анализ действующего законодательства и экологического права России позволяет выделить ряд общих для отрасли принципов.

Формируемое экологическое законодательство и право основываются на следующих принципах:

- сохранение или восстановление благоприятного состояния окружающей среды как основы жизни и деятельности человека. Вытекает из ст. 9 Конституции РФ. Обеспечивается посредством экологического нормирования, экспертизы, сертификации, применения мер юридической ответственности и иных мер;

- предотвращение вреда окружающей среде в процессе социально-экономического развития. Лицо, осуществляющее или планирующее деятельность, которая окажет или может оказать неблагоприятное воздействие на окружающую среду, обязано заранее принять и реализовать необходимые меры в соответствии с требованиями законодательства для того, чтобы предотвратить возможный вред. Уполномоченные государственные органы в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать предупреждение экологического вреда;

- экосистемньий подход к правовому регулированию охраны окружающей среды и природопользования. Этот принцип обусловлен диалектической взаимосвязью предметов, явлений и процебсов в природе. Реализуется посредством установления требований по охране других природных объектов и окружающей среды в процессе землепользования, лесопользования, недропользования, водопользования, пользования иными природными богатствами. Включает обеспечение выработки и осуществления мер по охране окружающей среды и природопользованию с учетом взаимозависимости явлений и процессов в экологической системе. Он может быть реализован в рамках развивающейся отрасли права окружающей среды. Инструментами его реализации являются экологическое нормирование, оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую среду, экологическая экспертиза, лицензирование охраны окружающей среды и природопользования, данный принцип не получил пока должного нормативного регулирования и обеспечения, поскольку в развитии права окружающей среды до последнего времени господствовал отраслевой подход к правовому регулированию охраны и использования отдельных природных ресурсов — земель, недр, вод, лесов и др. В рамках отраслевого подхода недооценивались и соответственно не учитывались в необходимой степени факторы взаимосвязи явлений и процессов в природе как интегрированном объекте;

- комплексный подход к правовому регулированию экологических отношений. Содержание этого важнейшего принципа включает всестороннее регулирование всех отношений, складывающихся в сфере взаимодействия общества и природы, все 5 видов вредных воздействий на природу, всех субъектов права, оказывающихся в сфере взаимодействия с природой;

- охрана жизни и здоровья человека. По существу, это принцип экологической безопасности человека. В соответствии с ним при планировании и ведении хозяйственной и иной деятельности должны быть приняты такие решения и осуществлены такие варианты деятельности, которые позволили бы обеспечить охранение жизни людей, предотвратить или снизить воздействие неблагоприятных факторов окружающей природной среды на здоровье человека;

- гуманность. В соответствии с этим принципом законодательство предусматривает меры по предупреждению нанесения вреда растительному и животному миру, всем формам жизни. Он вытекает также из ст. 137 ГК РФ, устанавливающей, что при осуществлении гражданских прав не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности. Данный принцип позволяет противостоять антропоцентристским позициям в охране окружающей среды;

- охрана окружающей среды — дело каждого. Основой этого принципа является ст. 58 конституции РФ, в соответствии с которой каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным ресурсам. Его содержание — не только обязанность каждого охранять природу, но и обязанность государства последовательно решать вопросы экологического воспитания и образования;

- участие граждан в процедурах подготовки и принятия экологически значимых решений. Этот принцип вытекает из положения ст. 1 Конституции РФ, в соответствии с которой Россия — демократическое государство. Может быть наиболее последовательно реализован посредством урегулирования процедур предоставления природных ресурсов в пользование и охраны окружающей среды от деградации с учетом участия в таких процедурах граждан;

- свобода реализации полномочий собственника по владению, пользованию и распоряжению землей и другими природными ресурсами, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушаёт прав и законных интересов иных лиц;

- обеспечение рационального использования природных ресурсов, в соответствии с которым должно быть обеспечено неистощительное, экологически обоснованное природопользование в интересах настоящего и будущих поколений, сохранение долгосрочного потенциала национальных природных ресурсов;

- устойчивое экологически обоснованное экономическое и социальное развитие. Его содержание определяется обеспечением выполнения экологических требований при подготовке, принятии и осуществлении экологически значимых хозяйственных, управленческих и иных решений с учетом интересов настоящего и будущих поколений;

- свободный доступ к экологической информации. Полная, достоверная и своевременная информация о состоянии окружающей среды и уровнях антропогенного воздействия на нее является открытой и доступной для всех граждан России и не должна составлять государственную и иную тайну; платность специального природопользования как экономический стимул рационального природопользования и проявления инициативы природопользователей по совершенствованию их природоохранной деятельности;

- разрешительный порядок воздействия на окружающую среду, в соответствии с которым любая хозяйственная и иная деятельность, оказывающая воздействие на окружающую среду, должная осуществляется только на основе соответствующего разрешения, а в необходимых случаях — при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Выделяют 3 исторических этапа взаимодействия Человека с природой:

биогенный (30 тыс. лет назад(первобытный строй). Человек как часть экосистемы (собирательство, рыболовство), численность населения минимален, кочевой образ жизни

аграрный (6-8 тыс лет назад в связи с переходом человека к земледелию). Переход к оседлому образу жизни, одомашнивание животных, появление государства (рабов и феод. строй). Воздействие слабое и среднее (региональное)

индустриальный(300 лет назад в связи с промышленной революции)