- •1. Определение искусства и его сущность искусства

- •2. Роль и основные функции искусства

- •3. Теории происхождения искусства

- •4. Виды и роды искусства

- •Билет 2. Искусство первобытной эпохи

- •§ 2. Храм как «картина мира»

- •§ 2. Эстетика и формирование художественного видения нового типа

- •§ 3. Кризис гуманизма и «закат» средневековой культуры

- •§ 1. Романтизм в европейском искусстве первой половины хгх века

- •§ 2. Реализм в европейском искусстве второй половины XIX века

§ 2. Храм как «картина мира»

Восточное и западное христианство восходят своими ;токами к единой традиции как с точки зрения богосло-ш, так и культового зодчества. При поиске образа хри-'ианского храма в эпоху Поздней Римской империи была 1ята за основу светская постройка базилика — первона-шьно здание торговой биржи и суда. Это было одно из 1мых крупных и вместительных зданий того времени, го позволяло проводить службы при большом стечении фода.

Но с первых шагов духовенство пыталось приспособить ту архитектурную форму под культовые нужды с таким 1счетом, чтобы храм воплощал своей конструкцией, объ-йом, декором основные идеи христианства.

Паралл&цьно с формированием системы догматов офор-ились основные требования к храмовой постройке: : Вместимость, отражавшая идею единения и обращенности христианства к массам, спасения всех стражду-

щих; | »1......

. Центричность — соподчиненность внутреннего пространства центру, который осмысливался как Бог Пан-тократор (Всевластитель);

. Единое неделимое пространство, символизирующее духовную связь людей между собой и равенство перед лицом Бога.

В поиске соответствия этим трем принципам и проис-одила трансформация базилики. Но если западная цер-овь ограничилась лишь незначительными внутренними ерестройками — добавление поперечной галереи в вос-

точном окончании базилики, то восточное христианство пришло к созданию принципиально иной конструкции.

Такие коренные изменения повлекли за собой формирование принцшшально новой конструкции, главной задачей которой стало решение проблемы опоры купола на отдельно стоящие опоры. Обратимся к техническому рисунку:

§^3. Иконографический канон

как художественное воплощение

христианского миропредставления

Иконографический (изобразительный.) канон — это жесткая система стилистических и иконографических

; правил для изображения священных ликов или событий,

I мира духовного, но не материального.

Каждая культура создает свой канон, но в случае с культурой религиозной мы говорим о каноне как о строгом правиле, соотносимом по важности и нерушимости с догматом (положение вероучения, принимаемое на веру, т.е. без доказательств). Христианство является догматической религией, причем Бог мыслится трансцендентным (удаленным) миру. Поэтому для того, чтобы приблизиться к совершенству Духа, в искусстве происходит отказ от мира, т.е. от изобразительности и повествовательности. Мы сталкивались с подобным явлением при рассмотрении особенностей культуры Древнего Египта. Самое удивительное, что каноны двух культурных пластов — Египта и средневековье — имеют много общего. Есть научные изыскания о существовании преемственной связи между каноном египетским и византийским.

Иконное мышление прямо противоположно картинному: на иконе отсутствует жизненное трехмерное пространство, преодолевается течение времени, и все элементы композиции осмысливаются как символы, а не как реальные объекты.

С точки зрения смыслового значения иконы, она основана на принципах иносказания и аллегории. В этом случае мы говорим больше о чтении иконы, нежели о ее лицезрении. Своего рода «азбукой» чтения икон является чрезвычайно разветвленная система символов. Познакомимся с наиболее распространенными из них.

Человеческая фигура

Это центральный символ иконы, т.к. она немыслима г без человеческого образа. В целом, она символизирует душу ^ изображаемого, степень ее совершенства как таковой и в г соотнесении с другими изображениями. Главным «атри- » бутом» духовности является нимб, золотое свечение вокруг головы. Сияние души символизирует также подсветка л№ в девой части фигуры белением или золочением лобно-ви-

сочной его зоны. I „, I

, •! 'II!1' 'с Я!

Не менее значим ракурс (поворот), в котором изобра- «

жен лик. Выделяют три основных ракурса: анфас (духовное совершенство), трехчетвертной поворот (греховность, человеческая природа, символ подчинения) и профиль в (предательство, лукавство).

Значительно расширяют сферу смысловых значений м икон жесты рук. Из наиболее повторяемых: жест Орашы т, (воздетые к небу руки Богородицы, символизирующие мо- с ление о прощении грехов человеческих), жест благословения (крестное знамение с широким спектром значений), жест покровительства (обращенная ладонью наружу левая рука и крест в правой) и другие. е'

Телесная часть далеко не всегда прописана также под- в робно, как лицевые, что само по себе является символом з; одного из основополагающих принципов христианства — у: дуализма мира. Идею греховности плоти и мирской жиз- р; ни символизируют одежды и характер их изображения, я. Они в большинстве случаев трактуются плоскостно, тем и самым разрушая естественный объем тела. Зачастую одежды превращаются в красивое дополнение к просветлен11! Р' ному лику, а его драпировки и орнаменты имеют чисто и декоративное значение. л:

Телесная часть человеческой фигуры способна||многое (г «рассказать» о духовных качествах образа. В этом случае помогает выбранная поза, фигуры, т.е. положение тела в пространстве. Чем больше подвижности и деформирован-ности при изображении фигуры, тем менее устойчива душа т; образа. Это символизирует сомнение, внутреннее борение,

искушение и даже грехопадение. И напротив, прямостоящая фигура означает обретение веры, духовный покой и совершенство.

Цвет

В зависимости от шкрлы и времени написания иконы, а цветовая гамма может значительно меняться. Тем не ме-^ нее, можно выделять наиболее повторяемые цвета, имею-3 щие спектр определенных смысловых значений. ~ ® Белый — символ чистоты, духовного совершенства,

невинности.

• • Золотой (желтый) — символ духовного богатства, сла-

вы, самого Бога. „ в Голубой (синий) — символ чистоты, духовности.

• ® Красный — символ духовной власти, жертвенности,

сакраментальности, необъяснимости и непознанности', символ страстей и мученичества.

. в Зеленый — символ жизни, обновления, воскресения. Следует помнить, что в каждом конкретном случае ос-: мысление цветовой символики следует соотносить с тематикой, сюжетным контекстом и рассматривать в сочетании с остальными цветовыми нюансами.

Фоны и атрибуты

Введение в икону дополнительных элементов не бывает случайным, а продиктовано целью помочь смотрящему в раскрытии ее смысла. Все, что находится рядом с образами или у них в руках — это атрибутика. Она позволяет углубить смысловое значение иконы с точки зрения ее образов. Например, Богоматери могут сопутствовать такие атрибуты, как веретено с красной пряжей (символ зачатия и рождения Спасителя), раковина, стампа.

В икону часто вводятся фоновые элементы за и над образами иконы. Они также не передают жизненной среды и окружения «героев», но призваны раскрывать и углублять смысл иконы. К таким элементам относятся «горки» (горы с осыпями), здания, пещеры и т.д.

Пространство и время

Пространство иконы условное и не имеет измерений, так же как и неизмеримо пространственно существование духа, мысли. Его можно охарактеризовать понятием «многомерное». В иконописи используется принцип «обратной перспективы», который, в отличие от прямой, действует без учета законов глубинного физического пространства, т.к. духовное пространство не прямолинейно. Это часто приводит к деформациям объектов и разномасштабное™ рядом стоящих объектов.

Также условно в иконе время. Коль скоро икона повествует о духовности, а дух вечен, то икона отказывается и от этой категории. Время в иконе единое. В сюжетных иконах это единство времени достигается через'совмещение разновременных событий, отсутствие таких категорий, как время года или суток, возраст.

РдлПшское искусство

Эстетический образ романики

'!*'

Романский стиль, получивший распространение в X — -сер. XIII вв., ярко воплотил идеалы и жизненные стереотипы своего времени: строгость, функциональность, монументальность и обороноспособность.

Центрами культуры в это время были замки и монастыри, имевшие условия для защиты от возможных нападений соседей. В силу этого обстоятельства романский стиль именуется также монастырским, шш замковым. Карл Великий, возродивший традиции Римской империи и, в том числе, проводивший активную строительную политику, основанную на займете оважиях из римского наследия, определил и эстетические предпочтения следую-__ щего периода — собственно романского- Романский стиль (или, правильно, римский) основывается, в том числе и на древнеримской эстетике с ее монументальностью, мощью, тяжеловесностью. Все же романский стиль более аскетичен и суров, он лишен изысканности и аристократизма.

Во многом показателями стиля являются следующие принципы:

Использование стеновых конструкций (верхнее пере крытие опирается на мощные толстые стеыы).

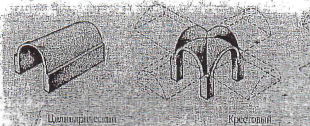

Первоначально использованные балочные верхние пе рекрытия постепенно заменяются на тяжеловесные каменные полуцилиндровые своды.

В решении внешней формы и внутреннего простран ства преобладают простые линии, гладкие поверхно сти и полуциркульные (полукруглой конфигурации) арки.

Окна щелевидные с перспективными откосами и по луциркульным завершением, применяется малое их количество и небольшой размер.

Декоративное решение интерьера храма частично совпадает с православным. Так, западная стена украшена сценой Страшного суда; напротив, в апсиде находится изображение распятия вместо привычной Богоматери Оран-ты; трансепт посвящен Житию Христа. Таким образом, храмовое пространство развивает одну мысль: Иисус Христос — образ праведного человека, его жизнь — путь к святости, как образец и наставление для всех людей. Фасад был решен гораздо скромнее: резные карнизы, перспективные порталы, аркатурный фриз, чуть позже появляется использование фасадной резьбы — сначала орнаментальной, затем фигуративной.

;. Архитектура раннего периода представлена такими постройками, как церковь аббатства Клюни П (963—981), церковь )ен-Мишелъ-де-Кукса, а также собор Бас-Эвр в_ Бове. Терцин «романский» был впервые введён в XIX веке, по аналогии р древнеримским искусством. Оттоновская архитектура, образовавшаяся на стыке каролингского и романского искусства, | ;ледует раннехристианским образцам (церковь св. Пантелеона Кёльне). Здания этого периода отличаются ровной каменной [кладкой, стены очень толстые. Мощные опоры, окна редкие и уз-1кие. К первой половине XI века относятся первые попытки укра-[щения фасадов. На протяжении последней трети века романское искусство распространяется по Западной Европе. В этот период ^развивается скульптурный декор, особенно интенсивныйИвокрщ ргортала, в церкви и во внутренних монастырских галереях. Ро-|манские церкви возводились вдоль дорог, по кАтощр пащмнщ егшти к кафедральному собору.

С начала XII века наверху зданий начинают устанавливать •ёкулыггуры. Фигуры украшают капители и фризы, декорируют интерьеры и экстерьеры зданий. Чаще всего в тимпанах фасадов 'размещаются библейские и евангельские сюжеты (собор в Мус-[саке). Здесь, поскольку монастыри предназначены для.религиозной общины, располагаются соответствующие сцены из Вез| хого завета, Нового завета, также агиографические и языческий циклы, образы, навеянные бестиариями, цветочные орнаменты.' стоящие персонажи, окружающие столбы или колонны.

В отличие от роскоши манускриптов каролингской эпохи романские манускрипты получают строгие формы выразите:!;1 ной графики и каллиграфии. Прежде всего, это Англия - гшу "_ в Уинчестере и Кентерберри; Франция - Лимож, Клюни; Ката.; лония - Риополе; Италия - Рим. Развивается и монументальна; живопись, свидетельствующая о высоком уровне полихромии Франция, Германия, Италия, Каталония (живопись синих, бе.тьй; красных фонов). Именно в этот период художники-монументы листы объединяются в скриптории (помещения, где переписывав * лись книги, иллюминировались рукописи. Скриптории обязатель но имелся при западноевропейском монастыре в VI—XII

Романское искусство

Романский

(от лат. Яота — Рим) стиль

(X—XIII

вв.) был первым после

античности

крупным

художественным

стилем, объединившим в единое 1;

целое монументальную живопись и :

скульптуру, архитектуру и

декоративно-прикладное

искусство в странах! Западной

и Центральной Европы. ' Романская

архитектура поражает мощью,

скульптура — одухотворенностью

и экспрессией. Провозглашалось

превосходство духовного начала над

телесной красотой.

XI—XIII

века были временем рас цвета

монументального искусства, каз

Собор а Борисе

116

Изделия романских мастеров — чеканка, литье, эмаль, ткани, гобелены, резьба по дереву и кости — отличались массивностью, суровой мощью форм, интенсивностью цвета.

Романский стиль ярко проявился и в искусстве книжной миниатюры. В ней можно отчетливо проследить его черты: господство линии и локального плоскостного цветового пятна, отсутствие перспективы и объема, искаженные пропорции. При всей условности приемов миниатюра передавала сюжет в живой и выразительной форме. Излюбленными а манускриптах X— XI вв. были изображения властителя на троне в окружении символов власти, Реалистические тенденции, подготовившие приход Ренессанса, очевидны в книжной миниатюре романской Италии.

XII век был периодом расцвета романского искусства, распространив-' шегося по всей Европе. Значительное • развитие оно получило во Франции, в Германии, Италии, Испании, Англии. Романское искусство в Италии развивалось иначе, чем в других европейских странах, в не м-ощущалась не-1 ;прерываема^1 даже в Средние века связь ;»с Древним Римом, р Итогом зрелой романики явилось Цйоздание романской связанной системы, ..^которой одному главному нефу соот-;'|Ьетствовали два боковых нефа, пере->ытых крестовыми сводами. Эта ар-ггектурная конструкция считается ;:иболее значительным достижением щманского стиля и всей средневеко-

вой культуры. Она послужила основой последующего развития архитектурь готического стиля. " -

> Архитектура. С развитием торговл!-и ремесла в XI —XII вв. все большую роль начинали играть города. Они об носились мощными крепостными сте нами, укреплялись рвом, у мостов 1 городских ворот стояла стража, улицы на ночь перегораживались цепями кг огромных замках. С XII в. началась ре гулярная планировка городов. На пе ресечении под прямым углом двух глав ных магистралей размещался цент] города — рыночная площадь, где стро ились собор и ратуша. Как правило город заселялся по профессиям: улицы или целые кварталы оружейников аптекарей, ткачей, булочников и т.д. На зеленых холмах или скалисты уступах возводились средневековы замки, окруженные глубокими рвами Их могучие каменные стены с зубцами, высокие башни, огромные ворота, поднимаемые на цепях мосты пре вращали эти жилища феодалов в хо рошо укрепленные крепости. Стоящий на возвышенном месте, удобном дл~ наблюдения и обороны, замок бы. символом власти феодала над окрест ньгми землями.

Центром крепости был донжон массивная башня с узкими окнами: пе вый этаж ее служил кладовыми, вто рой — жильем владельца, третий помещением для слуг и охраны, по, земелье — тюрьмой, крыша — место для дозора. С XII в. донжон стал засе ляться только во время осады, а'р~ дом с ним строился дом феодала. В ко] плекс замка входила капелла, мае хозяйственных построек размещала во внутреннем дворе.

В Германии интерес представляют замок Гнандштенн в Саксонии (нач~ ло XII в.), замок Вартбург близ Эйзен ха в Тюрингии (XI в.), а также зам нательный памятник архитектуры

хоронений). Планировка и формы ро-; майского храма отвечали потребностям культа. Храм вмещал массу людей различного социального положения.

Свет проникал внутрь базилики из окон центрального нефа, который был шире и выше боковых. Церковь была наполнена светом, хотя небольшие окна, казалось бы, не предполагали такой светоносное™. Мотив полукруглой арки, одного из главных признаков романского стиля, активно работал в интерьере: вид в центр храма открывался через большие арки и аркаду (ряд связанных друг с другом арок) вдоль главного нефа. Грузные вначале сводчатые постройки и аркады постепенно становились стройнее и тоньше. Входы соборов вьцспадыва-• ли в виде ряда последовательно уменьшающихся арок, опирающихся на пристенные колонны, — так называе мый перспективный портал. Перепек тибный портал и тонкие полуколон 1си, расчленяющие фасад на отдельны вертикальные отрезки, стали очень по

пулярны б архитектуре Европы XII — XIII зв. и в Древней Руси.

Ясность силуэта, преобладание горизонталей, спокойная, суровая сила романского зодчества были ярким воплощением религиозного идеала того времени, символом всемогущества Бога.

Архитектурные памятники романского периода разбросаны по всей Западной Европе, но больше всего их во Франции. Здесь зародились средневековые монументальная скульптура и монументальная живопись, сложился законченный стиль романской архитектуры. Церкви, построенные на путях к святым местам, были огромны по размеру, рассчитаны на большое число паломников и местных прихожан. Это были трех- или пятинефные храмы с трансептом и толстыми стенами. Иногда обилие наружного декора смягчало их аскетический облик. Так, западный фасад церкви Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье от портала до фронтона был (покрыт скульптурной резьбой.

Германия в XI —XII вв. страдала от жестоких феодальных усобиц. Первые романские соборы здесь стали строиться в городах, расположенных на Рейне (Майнц, Шпейер, Вормс). Похожие на крепости, с толстыми гладкими стенами и узкими окнами, с приземистыми, конически завершенными башнями по углам западного фасада и | апсидами как с восточной, так и с западной стороны они имели неприступный вид. Лишь аркатурные пояс-^си под карнизами украшали гладкие Щэасады и башни (Вормсский собор, Ш81—1234). У этих храмов было характерное конструктивное отличие — ;стовые своды.

В культовом зодчестве романского [фриода дерево в перекрытиях базилик ;пенно сменили более прочным

(.ьшем. Для нейтрализации давления

на стены и распора, который дает свод (сначала появился полу цилиндрический свод, а затем крестовый)., стены и столбы первых романских храмов с каменным перекрытием делались очень толстыми и массивными, проемы — редкими и узкими. С XI в. камень заменил дерево также и в крепостных стенах, окружающих замок феодала.

Скульптура. С XII в. огромную роль в декоре храма играла скульптура. Еди -ной системы скульптурного декора в романский период еще не было выработано. Скульптура украшала в основном западный фасад и капители колонн.

Церковь требовала, чтобы искусство было не только «Евангелием для неграмотных* и наставником в вере, но и средством устрашения. Отсюда такие сюжеты, как «Страшный суд», апокалиптические видения, страдания и смерть Христа («Страсти Христовы»). Борьба за человеческую душу между ангелами и сатаной была излюбленным мотивом романского искусства, причем в сцены страданий и мученичества привносился элемент фантастики, особенно при изображении Страшного суда.

На стенах храмов воплощали и нерелигиозные сюжеты из древней и средневековой истории, басен, даже светских романов, а также реальных людей и фантастических существ, облик которых был почерпнут из средневековых хроник или создан народной фантазией (аспиды, василиски и др,). Двоеверие жило в народе, языческие представления ,не исчезли бесследно. Кроме перечисленных изображений были популярны и узоры — растительные и геометрические. Символический характер образов монументальной живописи и скульптуры, их предельная условность (выразительность жеста, разномасщтабность фигур, отсутствие перспективы) удивительно сочетались с народными чер-

шфадный дворец в Вартбурге (1190 — 1225). Больше всего замков во Фран-[И, особенно к югу от Луары. Самое значительное создание ро-1НСКОЙ архитектуры — храм. По кон-:рукции он представлял собой ба-•глику, как правило, трехнефную, с ;тко выявленными объемами и вну-[ительными башнями по сторонам шадного фасада и хора. Она строишь из тщательно отесанного камня и роизводила впечатление массивного . сурового сооружения. В плане роман-окий храм напоминал латинский крест. В центре средокрестия помещался ал-•арь, а над ним на высоких арках возводился кутгол, над которым снаружи возвышалась башня. Ощущение боль-лой высоты внутреннего помещения юздавалось за счет перепадов высот: (начительных в средокрестии (вклю-гая высоту башни) и незначительных I главном нефе. На восточной стороне .рам имел три апсиды, в западной [асти располагались хор (балкон) с )бходом и крипта (подземелье для за-'

тами (сказочность, декоративность, острая наблюдательность и яркий

юмор).

В рельефах церквей важное значение придавалось линейному рисунку, повышенной экспрессии, стремительному и очень напряженному движению, при этом изображения заполняли всю плоскость. Скульптурный де-:ор сохранившихся до наших дней ламятников отличает повествователь-ность. Композиции обычно строили вокруг главных персонажей — Христа или Богоматери, которые всегда превосходили другие фигуры по масштабу, Это образы, символизирующие победу спета христианской истины над темными с шиш и зла. Вещественность, материальность в передаче объемов сочетались с полным пренебрежением анатомией. Обобщенная трактовка фигуры, абсолютно условный ритм движения не исключали несколько грубоватой, но всегда реалистической передачи лиц. Знаменательно, что в сюжетных композициях место действия характеризовалось обычно какой-либо одной деталью, но при этом было вполне узнаваемо.

В романский период с высоким мастерством создавали бронзовые двери

с рельефами на сюжеты Ветхого и Нового Завета. Например, над дверя* ми церкви Св. Михаила (Германия, г. Гильдесгейм) трудились два мастера. Различие их художественных почерков определило и разность подходов к изображению. В сценах Ветхого Завета подчеркнуты динамика событий, эмоции людей. Пусть тела персонажей шеь-стическм не совершенны, но как выразительны жесты! Например, на одном ргльефе Бог обвиняет Адама и Еву в совершении греха: он перстом указывает на Адама, который в свою очередь обвиняет Еву, а она находит главного виновника — змия. Античное искусство не знало такой глубины эмоций.

Эпизоды жизни Христа переданы более величественно, торжественно, здесь появилось ощущение вечности, вневремениости. Фигуры гильдесгейм-ских рельефов наполовину выступают на нейтральном фоне дверей, пейзаж представлен отдельными деталями и весьма условен.

В целом романской пластике свойственны подчинение изображения плоскости стены, статичность, мощь, материальность фигур. В конце ХП в. статика, отвлеченность и схематизм

сменяются преувеличенной динамикой' и яркой индивидуализацией образов. Сложный духовный мир, драматизм конфликтного мироощущения челов§-ка — наследие, передаваемое романским стилем готике.

Образная система романского стиля, на зрелой стадии тяготевшего к универсальному художественному воплощению средневековой, картины мира, подготовила характерное для готики представление о соборе как своеобразной «духовной энциклопедии».

Романский стиль

• Термин «романское искусство» появился в начале XIX столетия.

Так обозначали европейское искусство X—XII вв.

Ученые полагали, что архитектура в тот период находилась под сильным влиянием так называемого «романского» зодчества (от лат. гошапиз — «римский»),

Позже взгляд исследователей на средневековое искусство изменился, но название «романское искусство» сохранилось.

Становление романского искусства в различных странах и областях Европы происходило неравномерно. Если на северо-востоке Франции период романики завершился в конце ХП в., то в Германии и Италии характерные черты этого стиля наблюдались даже в ХШ столетии.

Архитектура, прежде всего монастырская, заняла ведущее положение в романском искусстве. Крупные монастыри обладали властью и богатствами. Сюда стекались паломники, ремесленники в поисках работы. В монастырях создавались прекрасные произведения архитектуры,, скульптуры и живописи, яризванные утвердить возраставшее значение Церкви в средневековом мире.

Главные христианские святыни находились в Иерусалиме, Риме и на севере Испании, в монастыре Сант-Яго де Компостелла.

Архитектура паломнических церквей подчинялась их главной задаче — вместить большое количество людей, желавших принять участие в богослужениях и поклониться драгоценным реликвиям.

Именно в романской архитектуре впервые в Средневековье появились огромные здания, целиком выстроенные из камня. Размеры церквей увеличивались, что повлекло за собой создание новых конструкций сводов и опор.

Цилиндрические (имеющие форму полуцилиндра) и крестовые (два полуцилиндра, скрещивающиеся под прямым углом) своды,

массивные толстые стены, 4

крупные опоры,

обилие гладких поверхностей,

скульптурный орнамент — характерные черты романской церкви.

В романский период изменилась светская архитектура. Замки Стали каменными и превратились в неприступные крепости. В центре замка находилась каменная башня — донжон,

За крепостной стеной замка находились многочисленные хозяйственные постройки, конюшни, кухня. Как правило, замок был окружён глубоким рвом. Мост, перекинутый через ров к главной башне, в случае опасности поднимали и закрывали им входные ворота башни. В коште ХП в. на крепостных стенах появились башни с бойницами1 и галереи с люками в полу для того, чтобы бросать камни или лить кипящую смолу на нападающих.

По принципу защищённой крепости строили и первые города, окружённые стенами и рвами.

В романский период в Западной Европе впервые появилась монументальная скульптура. Скульптурные изображения — рельефы — располагали, как правило, на порталах (архитектурно оформленных входах) церквей. Рельефы обычно, раскрашивали — это придавало им большую выразительность и убедительность.

БИЛЕТ 9

Эстетический, образ готики

Формирование нового стиля — готического — относится к середине ХП в. и связано с развитием городской культуры. Именно поэтому готику иногда именуют городским стилем. Существует еще одно синонимическое определение готического стиля по принципу контраста противоположностей с романским: монастырский —* городской, замковый -> дворцовый. Тем самым подчеркивается публичный характер и городской жизни, и собора как центра общественной жизни средневекового города.

Будучи символом единства городской общины, соборя должен был быть вместительным. Это привело к поиску способов расширения храмового пространства. Результатом поиска стала каркасная система, позволившая^ с''одной*' стороны, увеличить размеры церковного помещения за счет облегчения сводов. Во-вторых, появилась возможность оптически расширить пространство благодаря эффектам освещения через большие оконные проемы с вставленными в ттргх витражами, а также в связи с истончением, дроблением и декоративным решением внешних стен и внутренних перегородок.

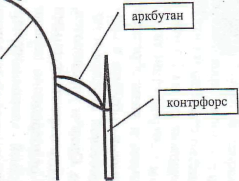

Основными элементами каркаса готического собора являются — нервюра, аркбутан и контрфорс.

Готический стиль определяется следующими принципами:

Кажущаяся дематериализация храма за счет отказа от излишней тяжеловесности, лаконизма и целесооб разной логики.

Равновесие рационального начала, выраженного в кон струкции, и мистико-спиритуалистического, достиг нутого через решение внутреннего пространства.

Вертикальное решение композиции за счет использо вания башен и башенок с остроконечными шпилями, высоких остроконечных фронтонов над окнами и пор талами, стрельчатых арок.

Динамика фасада, достигаемая активным использо ванием круглой скульптуры, и интерьера, благодаря моделированию его объема фильтрацией света цвет ными витражами.

Замена большей части стеновых панелей на окна с витражами, а также невозможность адекватного восприятия изображения, выполненного в этой технике, привели к замене привычных фресок и мозаик алтарными стенками и фасадными рельефами. Постепенно формируется канон оформления фасада:

* Западный фасад — изображение сцены Страшного

суда.

в На боковых порталах, справа — Дева Мария, слева — местный святой.

® Южный фасад — сцены и образы из «Нового Завета».

» Северный фасад — сцены и образы из «Ветхого Завета».

В целом, готический стиль характеризуется мощью, величием, но в то же время благородством, аристократизмом и даже изяществом.

Готическое искусство /. 21. '!{

Термин изобретён писателями-романтиками (XIX век) и обш значает стиль, переживший пышный расцвет в ХП-ХП1 века$; во Франции, Германии, хотя некоторые его черты можно обн%:|| ружить и в предшествующем периоде: угловая арка, свод на Щгп ресечении стрелок, которые будут активно использоваться в гр-?| тической архитектуре, были апробированы в зданиях романского':! стиля. .,..-•

С техническим прогрессом и стандартизацией архитектур,-1-ных работ (вызванных необходимостью роста городов в Европе) изменился сам дух общества, а также управляющие им экономические, политические и религиозные власти. В самом конце XII века цистерцианцы протестовали против роскоши (полный противовес роскоши юпонийцев). Они дали обет молчания, провозгласили упорную работу и бедность (аскезу). Орден цистерцианцев пережил на западе стремительный успех в области художественного творчества (Фонтане-Побле).

К началу 40-х годов XII века на западном фасаде Сен-Д ени был завершён первый готический портал. Статуи-колонны (Шартр) меняют персонажей романской эпохи, помещённых в оконные проёмы. Персонажи - колонны включаются в архитектуру фа-зада. Собор Сен-Дени вдохновил быструю постройку в Санве. _' Яовый тип собора с четырёхуровневой фронтальной проекцией распространяется на территории от Шампани до Фландрии.

Собор Богоматери в Найоне (70—80-е годы XII гается очень большим округлым трансептом. Эт'аж! три^ор[[1 юднимается до второго уровня фронтальной проекции Эта же ;хема повторится в Суассоне. Распрофтранённре.|§ _ шбиение здания пополам придавало ему больп и освещённость.

Законченную форму этот стиль обретает в соборе Парижской югоматери. Его строительство началось в 1163 году Морисом де 'юл ли.

В начале XIII века на Западе произошёл художественный перелом. Он проявился не столько в архитектуре, сколько в пластических, изобразительных искусствах. В основном он отмечен возвратом к античности.

После пожара перестроен Шартрский собор, перестройка изменила его облик (1220-е годы). В плане он очень обширен: три нефа, широкий трансепт с боковыми нефами и хоры с двойным боковым нефом, галереей и расходящимися лучами придела-, ми. Архитектура Шартрского собора повторена в Реймсе (имеется в виду основная конструкция и план). Большое значение отныне придаётся окнам, оформленным витражами, ' вает эмоциональное световое и цветовое звучание пространства.

Повсюду в северных странах в ц стенную живопись. На протяжении ХЙ1 века вшр 1л сильное влияние на миниатюру, чтр проявилось в кр;,»,,, '.в,^* но-синих цветах и обильном использовании золой! К и.рсдгшс века стиль становится линейным, а книжная минианорч освобо-

вдастся от традиционных противоречий. Единство внутрен Пространства—это стиль, который объединяет архитектуру и кпп-Ц гу (миниатюра «вписывается» в плоскость и пространство мапИ скрипта). Огромную роль играют большие проёмы окон и потоки ; света. Это лёгкая архитектура сияющего искусства (Страсбурга! Труа, Мец). Во Флоренции церкви Санта-Мария-Новелла, ОанЯ та-Кроче (свет и цвет). В XIV веке скульптура приводит готдЦ •ку к возникновению большого числа изображений богородицы;! с младенцем. В интерьере используется полихромно-скулъптэдЯ ный декор. Возникает реалистический портрет: надгробный паУ мятник Карла V (в виде лежащей фигуры). Многие скульптуры ,; можно охарактеризовать как монументальные. Продолжают рази виваться культурные связи Испании с Францией.

Произведения художников XIII века повлияли на скульптур-Ц ное искусство Италии первой половины XIV века: Никколо Пита-1 но - кафедра в Пизе, Сиене; Джованни Пизано (Тоскана) наравне-' с Андреа Пизано (врата баптесперия) во Флоренции. Живопись! представлена произведениями Джотто в Падуе и Ассизи.

Надо заметить, что в данных разделах мы рассматриваем,! хронологию по векам, по параллелям времени, по согОстаивЯ нию стилей и тенденций разных стран, объединённых периодом'; XIII—XIV веков. Западные историки искусства пользуются тер->« минологически другими определениями. В частности, итальЯ янское искусство этого периода они связывают с эпохой готики,? , в целом. Пользуясь этим методом, мы получаем точный срез свя- < зей, взаимовлияний, проникновений и слияний различных школ-(античность, восток, Византия, варварское искусство и т.д.).,; При таком сравнении легче и удобнее рассматривать тенденции, объединяющие европейскую культуру, начиная от эпохи античности. Может, данная историография нарушает традиционное академическое деление, принятое ещё Бургхардтом, продолжепг ное историками искусства в начале XX века, но в современном западном хронологическом исследовании упразднено употреблс- ;е термина итальянского искусства XIV века - проторенессанс! юэтому искусство Италии по времени отнесено к эпохе готики. Джотто стоит на особом месте, его монументальный стиль, ;реход к рельефному пространству и античная уравновешен-1сть форм в сочетании с прозрачной экспрессивностью готиче-'Го света в живописи сразу определяют великого мастера. Хра-ищем величайших произведений конца XIII — начала XIV века южно назвать комплекс святого Франциска Ассизского: Джунта !уано, Чимабуэ, Каваллини, Джотто. В начале XIV века Джотто аботает в Падуе. Параллельно Дуччо создаёт алтарный обр^щ •для главного алтаря Сиенского собора. Вокруг Дуччо аёъе|диия-: 'ются художники Симоне Мартине и братья Лоренцетти - Пьетро иАмброджо. I (

Завершающий период готического искусства" йзвё'с «пламенеющая готика». Создание художественных прой|1

напрямую зависит от меценатов. Единство стиля во многой"' зависит от заказов благодаря переезду художников из Парижа в Авиньон, Прагу, Кёльн, Милан. Важным центром становится Дижон. Архитектура этого периода отличается разнообразием и сложностью планов, унификацией внутренних объёмов и приумножением нервюр сводов, нервюр готической стрелки и дополнительных нервюр в готическом своде. Столбы упрощаются, ^нешний вид зданий, изобилующий шпилями и архитектурными (Украшениями, становится зрелищным и одновременно перенасыщенным. В Англии развивается особый «перпендикулярный» стиль. Архитектура сопровождается сделанной по заказу .скульптурой. В иконографии излюбленные темы Христос в тер-; новом венце, оплакивание Христа, снятие с креста и положение ^!бо гроб. Французская готическая скульптура стала предтечей '- эпохи Возрождения. " ' и!

В области живописи — замечательно иллюстрированное!!!!^ « нускрипты, часословы, к которым испытывают особое пристра-^ стие знать и меценаты (часослов герцога ьеррийс] * графия часто связана с аллегориями - времена года и облЦ | пороков и греха.

Готика — художественный стиль, возникший в середине XII в. во Франции и распространившийся в Западной, Центральной и частично в Восточной Европе. Название готического стиля связано с германским варварским племенем готов, в 410 г. разграбившим Рим. Как раз падение Вечного города — Рима и ознаменовало конец Античности и наступление Средних веков в европейской культурной истории. Термин «готика» утвердился в эпоху Возрождения ;Для обозначения всего средневекового искусства, считавшегося «варварским». Углубленные богословские размышления, математические расчеты, совершенствование техники строительства позволили сформировать тот художественный мир, который назвали готикой.

Периодизация готики такова: вторая половина XII в. — первая четверть XIII в. — ранняя готика; вторая четверть XIII в. —XIV в. — зрелая, или высокая, готика; XIV—XV вв. — поздняя готика («пламенеющая»), -.,. Готика зародилась в Северной ^Франции, где каменные соборы по-лтучили свою классическую форму, Сме-!;лая и сложная каркасная конструкция '.готического собора позволила преодо-

еть массивность романских построек. В период зрелой готики произодпло обогащение и усложнение синтеза искусств.

В искусстве поздней готики особое внимание уделялось человеку и его эмоциям, отражающим сложный драматизм жизни, трагическим сценам страдания и смерти. Это время было отмечено быстрым развитием градостроительства, сооружением ратуш, торговых рядов, дворцов, особняков, жилых зданий. Все они украшались сложнейшим декором, подчеркивающим вертикальность линий. '•

Последнюю стадию развития стиля еще называют «интернациональной готикой», так как она распространилась во многих странах. В ней особенно сильно проявились экспрессивная надломленность формы, доходящая до гротеска графичность, обилие символики, сложных аллегорий, странных трансформаций, преувеличений. Иногда эту стадию именуют «готическим маньеризмом». В свз-рн с тем, что новых идей в формообразовании этот период не дает, а все усилил направляются на украшательство.

Так, «пламенеющая готика» в архитектуре XIV—XV вв. не заключала в себе принципиальных открытий, а лишь усложняла существовавшие ранее элементы, делая их все более изысканными и вычурными. Для нее характерны извивающиеся наподобие языков пламени башни-пинакли с завершениями-фиалами, своей формой давшие название этому стилевому течению. Архитектурный декор терял свою объемность, становился жестким кружевом на поверхности стен, сводов, башен.

Важно отметить, что символико-ал-легорический строй готического искусства, отличающийся высокой духовностью, сочетался с расширением интереса к реальному миру, природе.

В скульптуре и живописи стали развиваться портретный и пей-чпжпый жап ры. Образам присущи имдшшдупм.ш.н1 черты, одухотворенность и возвышенность.

Эпоха готики — БрвМя р,1П1Н1"|;| книжной миниатюры, амялсй, худо жественного ткачества, дскпцитшшых изделий из серебра, Драгоценных к;ш • ней, слоновой кости и др, Например, краски знаменитых лиможских эмалей (Франция) нв померкли до наших дней. Готический стиль объединил в единый ансамбль художественные предметы быта, мебель, одежду, украшения и архитектуру. Поскольку архитектура была главным формообразующим фактором готического стиля, то мебель, предметы церковной утвари повторяли в миниатюре форму, композицию и детали архитектурных сооружений.

Готический стиль в разных странах имел ярко выраженные национальные черты. Во Франции — это ясность пропорций, чувство меры, изящество форм. В Англии — тяжеловесность, перегруженность композиции, излишество архитектурных деталей. В Германии готика получала более отвлеченный, мистический и страстный по выражению характер. В Испании готические формы обогатились элементами мусульманского искусства. В Италию XIII в. проникли лишь отдельные готические элементы, но в XIV в. и в этой стране готика распространилась повсеместно.

Архитектура. В религиозных трактатах Средневековья готический собор описывался как модель мира и символ самой бесконечности. Он выражал христианскую идею духовности, устремления ввысь, к небу. Отсюда и основная композиционная доминанта — вертикаль. Готический собор — в большей степени организация пространства как внешнего, так и внутреннего, чем формы. Можно сказать, что собор вы-

ристал из земли, но жил'в небе. Об 7гом хорошо написал О. Мандельштам:

Кружевом, камень, будь И паутиной стань: Неба пустую грудь Тонкой иглою рань.

Готический храм сохранил ту же базиликалъную форму, что и романский, но конструкция его свода изменилась: его основой стала каркасная система из столбов и опирающихся на них стрельчатых арок. Кладка крестового нервюрного свода начиналась с двух диагонально перекрещивающихся арок — нервюр, которые составляли ребра перекрытия, поддерживающие облегченные плиты свода. Использование стрельчатых арок — отличительная черта готической архитектуры. Нер~ вюрный свод позволил перекрывать не только квадратные, но и прямоуголь-' ные и еще более сложные в плане пролеты. Это было возможным потому, что нервюры сходились в пучки на опорных столбах, на которых концентрировалась вся нагрузка перекрытий.' Опорные столбы укрепляли контрфорсами (опорами стен) и аркбутанами (1/4 арки, переброшенной через крышу боковых нефов к основанию свода центрального нефа, более высокого, чем боковые). Такая конструкция с весьма сложным инженерным расчетом стала нововведением готики.

Вынесение наружу конструктивных элементов, поддерживающих крестовый свод, помогало создать огромное, несоизмеримое с человеческим ростом, пространство интерьера. Сцены собора были прорезаны многочисленными окнами с витражами, которые в таинственном полумраке светились яркими красными, синими, желтыми цветами, создавая особую духовную атмосферу (см. цв. вкл.). Устремленность собора ввысь была подчеркнута гигантскими ажурными башнями, высокими стрелъ-

чатыми арками, порталами и окнами, многочисленными удлиненными статуями, богатыми декоративными деталями. Небывалый по размерам собор : возвышался над городом и мог вмес-'|Тить порой все его население.

Готическим собор идеальным обратом подходил для синтеза искусств: 1- архитектуры, скульптуры, витражей — главного вида готической живописи, декоративного искусства (резьбы по камню, дереву, кости и др.). Порталы и алтарные преграды были сплошь украшены статуями, скульптурными группами, орнаментами. На порталах ясно обозначались три основные те-| мы скульптурного декора: Страшный ; суд; цикл, посвященный Марии; цшсл, связанный с патроном храма или наиболее почитаемым местным святым. | Лучшие статуи святых и аллегориче-

ские фигуры были отмечены глубокой духовной красотой. Застылость и замкнутость романских скульптур сменились подвижностью, ритмическим богатством пластики фигур, обращенных друг к другу и к зрителю. На фасадах' и крыше размещались фантастические скульптуры зверей (химеры или гор- ' гульи).

В искусстве готики органически пе-реплелмсь лиризм и трагизм, возвышенная духовность и социальная сатира, фантастический гротеск и точные жизненные наблюдения. Выдающимися произведениями готической архитектуры являются: во Франции — собор Нотр-Дам (собор Парижской Богоматери) в Париже, соборы в Реймсе, Амьене, Шартре; в Германии — собор в Кельне; в Англии — Вестминстерское аббатство в Лондоне и др. '

I 'отческий стиль

Наименование «готическое искусство» (от итал. цопсо —• «готский», по названию германского племени готов) возникло в эпоху Возрождения. «Готическое» в те времена означало «варварское» в противовес «римскому»: готическим называли искусство, которое иг следовало античным традициям, а значит, не представляло интереса для тиремеп пиков.

Расцвет приходится на XIII—XIV пи. И истории искусства принято выделять раннюю, зрелую (высокую) и позднюю («пламенеющую») готику.

В отличие от романского периода центрами бвро&вйсков религиозной, культурной, политической и экономической жизни к концу ХП в. стали не монастыри, а города.

Центрами общественной жизни средневекового города стали ратуша (здание городского самоуправления) и собор (крупный христианский храм). Ратуша представляла собой большое каменное здание с залом для собраний на первом этаже и подсобными помещениями на втором. Над ратушей возвышалась башня — символ свободы города

Готические соборы значительно отличались от монастырских церквей романского периода: романская церковь тяжеловесна и приземиста, готический собор лёгок и устремлён ввысь. Это связано с тем, что в готической архитектуре стали использовать новую конструкцию сводов.

Если в романской церкви массивные своды покоятся па толстых стенах, то в готическом соборе свод опирается на арки, а те в свою очередь — на столбы. Боковое давление свода передаётся аркбутанам (наружным полуаркам) и контрфорсам (наружным опорам, своего рода «костылям» здания).

Такая конструкция дала возможность уменьшить толщину стен, увеличить внутреннее пространство здания. Стены перестали служить опорой свода, что позволило проделать в них множество окон, арок, галерей. В готическом соборе исчезла ровная поверхность стены, поэтому стенная роспись уступила место витражу — изображению, составленному из скреплённых между собой цветных стёкол, которое помещали в проём окна. Внутри и снаружи собор украшало множество статуй и рельефов.

БИЛЕТ 10

В эпоху"В6зрождения искусство играет огромную роль в ста-1ювлеяии новой картины мира наряду с другими видами гумани-уарной и интеллектуальной деятельности. Увлечение научными знаниями позволяет обратиться в античное (римское) прошлое I восстановить через образцы архитектурные принципы Древнего Рима. Данная эпоха не была исключением только для Италии, так или иначе оно захватило всю Европу. На протяжении XV река (кватроченто) Медичи превратили Флоренцию в новые Афй-1 вы. Их меценатство способствовало расцвету искусств "и науш4 Плеяда Мазаччо, Донателло и Брунеллески стала предтечей эпохи Возрождения. Брунеллески воздвиг купол) на|фцорещнш соборе Санта-Мария дель Фьоре, навеянный римским Па| аом, а церкви Сан-Лоренцо и Санто-Спирито сохранили му античных базилик. Новые направления формируются шд влиянием концепций Альберти. В области скульптуры - две_ри флорентийского баптистерия Гиберти, драматическое и экспрессивное творчество Донателло, в живописи - Фра Анжелико и Фи-липпо Липни. Паоло Учелло находится в поисках перспективы. Мазаччо - один из триумфаторов кватроченто, рядом о ним изысканный Гирландайо, тончайший мастер экспрессии Боттичелли. | Несколько особняком - Леонардо да Винчи. I В Венеции в этот период работают Джованни Беллини (И Карпаччо, в Падуе - Андреа Монтенья, в Умбрии - Синьо-1релли, Перуджино и, самое главное,- Пьеро делла Франческа. I Эти имена — вехи Возрождения, оно формируется в Риме на про-"тяжении XVI века (чинквечентр) при римских папах Юлии II : и Льве X, которые принадлежали к семье Медичи. Возрождение'! : в Риме шло под их покровительством. Символом эпохи'е'тал Щ^ бор Святого Петра в Ватикане (архитектор Браманте). Начиная с 1546 года, в создании собора принимает келанджело. В Северной Италии творит Палладио (театр

пико в Венеции). Особенности его архитектурной стилистшш,-". наряду с концепцией Виньолы, внесли свой вклад в дальнейше' распространение «античного стиля» по Европе.

Итальянское живописное величие выразили в XVI веке* фаэль, Микеланджело, Джорджоне и Тициан. Все они работ! в основном в Риме, все они зачинатели стилей живописи, рые имели своих последователей (можно говорить условий; школ живописи). Рафаэль -ложи (стантги) в Ватикане, блестяшр портреты, серии прелестных мадонн; Микеланджело — фре|| Сикстинской капеллы. Помимо монументальной живописи,';! хитектуры и замечательных сонетов Микеланджело - гени; ный скульптор, сумевший выразить величие своей эпохи в мр1 море и пластике (капелла Медичи, ранее Давид, Пъетта, сери

юв).

Джорджоне и Тициан — создатели венецианского стиля, Веронезе и Тинторетто. Венецианская школа - блестящий о1 зец колористической живописи, отличается богатством техник? использованием фактуры материала, огромное значение веней цианцы придавали светоносности цвета. Большую роль уделяли'-*. светским портретам, аллегорическим сюжетам и сюжетам из Щ-;| вого завета. •"'?%

Итальянское Возрождение повлияло на страны Западной ЕвН1 ропы. Это архитектура французских замков и дворцов (ШамОор.' Сен-Жермен, Фонтенбло), школа живописи Фонтенбло (Фуш'Ш и живопись великих северных мастеров - Дюрера (1471-1528)11 Кранаха, Ганса Гольбейна, Питера Брейгеля (Нидерланды). Ко*:1 нец Возрождения - маньеризм, утончённый и вычурный стищ,'! (Корреджо, Бронзино, Сальватор Роза). Уже в середине XVI векай просматриваются первые черты будущего барокко, предтёй|; чи которого — поздний Микеланджело и Корреджо. В области^ скульптуры это Бенвенуто Челлини. В 1550 году Джордже Ва=й зари публикует свои знаменитые «Жизнеописания» итальянский^ художников и закладывает будущие основы для классификации периодов и мастеров Возрождения.

Эпоха Возрождения — это переход от средних веков к Новому времени, от общества феодального к буржуазному.

Возрождение как тип культуры сложилось в Италии и имело огромный резонанс во всей Европе. Темпы развития ренессансной культуры в странах Западной Европы различны. Приблизительны и хронологические рамки — в Италии XIV—XVI века, в других странах XV—XVII века. Наивысшей точки своего развития культура Ренессанса достигает в начале XVI столетия, когда она становится общеевропейским явлением — это Высокое, или классическое Возрождение, за которым последовало Позднее Возрождение середины XVI века.

Рассматривая Итальянское Возрождение как эталонное, можно выделить следующие периоды в развитии данного типа культуры в этой стране:

1. Проторенессанс — 1250—1400 гг.

2. Раннее Возрождение — XV в.

3. Высокое Возрождение — 1500-1530 (1520) гг.

4. Позднее Возрождение — I пол. — сер. XVI в.

Именно в Италии впервые были сформированы условия для формирования культуры нового типа и сформулированы основные идеи и идеалы эпохи.

Для начала выясним, почему именно Италия стала центром развития культуры, и сформулируем предусловия формирования культуры нового типа.

1. Сложение прочной материальной базы, обеспеченное: © местоположением — на пересечении торговых путей,

• формированием банковской системы — накопление капитала,

$ мануфактурным производством, приносившим огромные доходы.

2. Рост городов и сложение мировоззрения нового типа, основанного на духе свободы городских коммун и повышенной роли научного знажия.

3. Наличие значительных культурно-исторических корней, каковыми была великая античная (греко-римская) культура.

Миропонимание Итальянского Ренессанса определя-

N 1*. ')'• Ч» ,, лось воздействием ряда факторов и процессов, имевших I

место в культуре Италии:

1. Расцвет научного знания (Николай Коперник, Джордано Бруно), который привел к формированию научного мышления, опиравшегося, в отличие от религиозного, на факт и опыт (вместо веры), наблюдение (вместо созерцания), доказательность (вместо подчинения догме и авторитету) и, в конечном итоге, на силу разума и логику, в противовес духовной силе и интуиции. Таким образом, итогом этого процесса стало формирование рационалистического мировоззрения.

2. В XV в. в Италии формируется новая философская школа — школа гуманизма (Франческо Петрарка,

Джаноццо Манетти, Лоренцо Балла). Термин был заимствован у Цицерона — «высшее культурное и нравственное развитие человеческих способностей». Основной и принципиально новой идеей ее философии стало новое осмысление человека: как высшей ценности, как «меры всех вещей». Человек был поставлен в центр мирового культурно-исторического процесса и трактовался как творец — себя, своей судьбы и своего мира. Тем не менее, здесь нет принципиального отхода от ортодоксии, так как человек и в библейских скрижалях называется «царем земли». Но философия гуманизма приближает человека к Богу, расширяя масштабы и повышая значение сотворенного мира до космических размеров. Это приводит в конечном итоге к отождествлению Бога и человека, но человека небывалого, человека-титана. Разность векторов проявляется при графическом изображении этой мировоззренческой установки.

Сравним средневековое и гуманистическое представление о Боге и человеке:

Таким образом, в качестве характерных черт духовной культуры эпохи Возрождения выступают традиционные средневековые принципы, значение и место которых в мировоззренческой модели сильно изменено: 1. Антропоцентризм, утверждавший человека в качестве центра материального мира, но подчиненного Богу,

становится основным принципом мировоззрения нового типа, замещая собою принцип теоцентризма. 2. Происходит переосмысление христианского принципа дуализма из противоборства двух сущностных начал — плоти и духа, в их гармоническое единств о 7 "