- •Что представляет собой двускатная крыша?

- •Воздействие температуры на железобетон

- •Опирание балок на колонны

- •Примыкание балок к колоннам сбоку

- •Примыкание балок к колоннам сбоку при помощи столика

- •Жесткое сопряжение балок

- •Свойства

- •[Править]Получение

- •II. Водопроницаемость грунтов, закон ламинарной фильтрации

- •Определение радиуса влияния одиночной скважины

- •Вероятные значения радиуса депрессии ( по д.И. Щеголеву)

- •Примерное значение радиуса влияния ( по м.Е. Альтовскому)

- •Комплексная механизация и автоматизация строительных процессов

Вероятные значения радиуса депрессии ( по д.И. Щеголеву)

Порода |

Размеры преобладающих частиц, мм |

, м |

Песок: |

|

|

тонкозернистый |

0,05-0,1 |

25-50 |

мелкозернистый |

0,1-0,25 |

50-100 |

среднезернистый |

0,25-0,5 |

100-200 |

крупнозернистый |

0,5-1,0 |

300-400 |

грубозернистый |

1,0-2,0 |

400-500 |

Гравий: |

|

|

мелкий |

2,0-3,0 |

500-600 |

средний |

3,0-5,0 |

600-1500 |

крупный |

5,0-10,0 |

1500-3000 |

По С.А. Колю, при откачках из скважин радиус влияния зависит от удельной депрессии и, следовательно, от удельного дебита и имеет следующие значения:

Удельный дебит, (л/с)/м |

2,0 |

2,0-1,9 |

1,0-0,5 |

Радиус, м |

)300-500 |

100-300 |

50-100 |

Удельный дебит, (л/с)/м |

0,5-0,33 |

0,33-0,2 |

0,2 |

Радиус, м |

25-50 |

10-25 |

(10 |

Формулы для определения радиуса влияния для безнапорных вод:

Шульце ;

Вебера ;

Кусакина ,

где - радиус влияния, м; - мощность безнапорного водоносного горизонта, м; - коэффициент фильтрации, м/сут; - время от начала откачки до момента получения стационарной воронки депрессии, ч; - водоотдача в долях единицы ( по лабораторным определениям 0,2).

Примерное значение радиуса влияния в скальных и мелкозернистых водоносных породах, по М.Е. Альтовскому, приведено в табл. 30.

Таблица 30

Примерное значение радиуса влияния ( по м.Е. Альтовскому)

Водоносные породы |

Коэффициент фильтрации, м |

Характер водоносного горизонта |

Расстояние от наблюдательных скважин до центральной, м |

Примерный радиус влияния, м |

||

|

|

|

1 |

2 |

3 |

|

Скальные, сильнотрещиноватые |

60-70 |

Напорный Грунтовый |

15-20 |

30-40 |

60-80 |

500 |

Скальные, трещиноватые |

60-20 |

Напорный |

6-8 |

10-15 |

20-30 |

150-200 |

|

|

Грунтовый |

5-7 |

8-12 |

15-20 |

|

Гравийно-галечниковые, чистые, без примеси мелких частиц, |

60-70 |

Напорный |

8-10 |

15-20 |

30-40 |

200-300 |

крупнозернистые и среднезернистые однородные пески |

|

Грунтовый |

4-6 |

10-15 |

20-15 |

|

Гравийно-галечниковые со значительной примесью |

60-20 |

Напорный |

5-7 |

8-12 |

15-20 |

100-200 |

мелких частиц |

|

Грунтовый |

3-5 |

6-8 |

10-15 |

|

Неоднородные разнозернистые и |

20-5 |

Напорный |

3-5 |

6-8 |

10-15 |

80-150 |

мелкозернистые пески |

|

Грунтовый |

2-3 |

4-6 |

8-12 |

|

В практике проектирования разведочно-добывающих скважин для нахождения ориентировочного радиуса влияния в рыхлых грунтах с коэффициентом водоотдачи порядка 0,3 используют следующие эмпирические формулы:

для безнапорных вод при значениях понижений не выше 40-50 м - формулу Кусакина ;

для напорных вод - формулу Зихарда .

Коэффициент фильтрации можно определить по формуле =130.

Пример. Удельный дебит скважины =0,1 (л/с)/м, средняя мощность водоносного горизонта 20 м, понижение уровня воды в скважине 20 м, =(130·0,1)/20=0,65 м/с.

Тогда

.

По предложению В.Н. Щелкачева, для практических расчетов понижений уровня на длительный период эксплуатации водозабора в условиях пласта "неограниченных размеров" величину радиуса питания скважины можно заменить величиной приведенного радиуса влияния по формуле :, где - время от начала работы водозаборной скважины; - коэффициент пьезопроводности при использовании артезианских вод и коэффициент уровнепроводности при использовании грунтовых вод

12) Какие существуют методы борьбы с грунтовыми водами? Типы дренажей?

При благоприятном рельефе местности водопонижение осуществляется самотеком воды, а в противном случае ее подвергают принудительной откачке. Водопонижающие дрены могут быть совершенными и несовершенными. В первом случае они прорезают весь водоносный слой и сами дрены лежат на водоупоре. Несовершенные дрены располагаются в водоносном слое и до водоупора не доходят.

При выборе способа водопонижения учитывают условия залегания и фильтрационную способность пород, источник питания грунтовых вод, характер их потоков, размеры осушаемой зоны и продолжительность водопонижения.

Типы дренажей. При дренировании грунтовых вод различают следующие типы дренажей: горизонтальный, вертикальный и комбинированный.

Горизонтальный тип дренажа обеспечивает понижение уровня отводом воды с помощью канав (траншей) и подземных галерей. Отток воды происходит самотеком. В большинстве случаев горизонтальные дренажи хорошо работают при небольшой глубине их заложения.

Горизонтальные канавы (траншеи) могут быть открытыми и закрытыми. Наибольшая глубина открытых траншей 5 - 6 м. Разновидностью дренажных траншей являются откосные дренажи и дренажные прорези. Откосные дренажи представляют собой неглубокие, расположенные поперек откосов траншеи, заполненные фильтрующим материалом. Их задача осушить те откосы, через которые пытается выйти на поверхность грунтовая вода. Дренажные прорези могут иметь глубину до 10 - 15 м. Такого типа траншею, заполненную дренирующим материалом, закладывают поперек или вдоль склонов с целью вскрытия водоносного слоя и удаления из него воды.

Подземные галереи применяют на оползневых склонах с целью их осушения и предотвращения движения грунтовых масс.

Вертикальный тип дренажа обеспечивает понижение уровня грунтовых вод откачкой насосами или пропуском воды самотеком в нижележащие водопроницаемые слои. Из неглубоких строительных котлованов воду можно откачивать открытым способом. Водоотлив, осуществляемый периодически или постоянно, создает в нижележащих грунтах необходимое понижение уровня.

Вертикальный дренаж может осуществляться с помощью водопонижающих скважин и иглофильтровых установок. Водопонижающие скважины оборудуют специальными насосами. Вокруг скважин образуются депрессионные воронки, которые, объединяясь между собой, создают общее понижение уровня грунтовых вод в зоне влияния воронок на время работы насосов.

Иглофильтровые установки состоят из систем иглофильтров, которые устанавливают вокруг котлованов или вдоль траншей в один или несколько рядов. Эти установки могут создавать в грунте известный вакуум, что улучшает приток воды к иглофильтрам и повышает устойчивость откосов котлованов. Работа иглофильтров усиливается воздействием на фильтрацию воды электрического тока. Иглофильтры обеспечивают водопонижение на 4,5 - 5,5 м.

Недостатком всех вертикальных дренажей является непродолжительность срока службы трубчатых колодцев, вследствие загрязнения фильтров.

Поглощающие колодцы (скважины) устраивают в тех случаях, когда под водоупором грунтовой воды имеется хорошо водопроводящий слой. Грунтовая вода, поступая в этот слой, снижает свой уровень. При устройстве поглощающих систем следует учитывать, что скважины работают хуже колодцев из-за быстрого засорения фильтров.

Комбинированный тип дренажа объединяет вертикальные и горизонтальные дрены.

Виды дренажей. В зависимости от расположения дренажей в плане и по отношению к направлению движения грунтовых вод различают следующие виды дренажей: систематический, головной, береговой, кольцевой, а также пластовый и вентиляционный. Каждый вид дренажа сопровождается обязательным устройством отвода поверхностных вод с осушаемой территории.

Систематический дренаж применяют для равномерного осушения (понижения уровня) значительных территорий (часть территории города, заводские площадки и т.д.).

Этот вид дренажа применяют при небольшой мощности водоносного слоя и при неглубоком залегании грунтовых вод, питание которых осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. В зависимости от геологического строения территории систематический дренаж может быть горизонгальным.

Головной дренаж используется для понижения уровня грунтового потока, питание которого осуществляется со стороны. Вода перехватывается горизонтальной дреной, закладываемой выше по течению грунтовых вод,

При неглубоком залегании водоупора (до 4 - 5 м) дрена перехватывает весь грунтовый поток, но если водоупор расположен глубоко, то лучше устраивать вертикальный дренаж. Головной дренаж обеспечивает равномерное и надежное понижение уровня грунтовых вод.

Береговой дренаж применяют в случае, когда уровни рек поднимаются вследствие устройства водохранилищ. Уровень грунтовых вод при этом повышается. Основной задачей берегового дренажа является защита зданий и сооружений, расположенных на берегу от фильтрации воды из водохранилищ. Береговые дренажи по условиям своей работы аналогичны головным дренажам.

Кольцевой дренаж защищает от подтопления подвальные помещения отдельных зданий или небольшие участки. Чаще всего его применяют в случаях, когда необходимо понизить уровень грунтовой воды на значительную глубину. При глубоком залегании водоупора в слабофильтрующих слоях лучше устраивать вертикальные и комбинированные дренажи.

Пластовые дренажи служат для защиты отдельных зданий и дорог от возможного подтопления грунтовыми водами, уровень которых поднимается. По контуру сооружений укладывается дренажный слой из песка (или гравия) с дренажной трубой.

Против накопления влаги в грунтах зоны аэрации (под фундаментами зданий) можно устраивать вентиляционный дренаж в виде дырчатых труб или галерей, через которые постоянно движется воздух в целях испарения влаги из грунта основания.

Борьба с грунтовыми водами Методов изменить ситуацию с грунтовыми водами достаточно много. Однако если разобраться, то суть их в принципе одинакова: собрать воды с поверхности или из грунта и удалить их за пределы строительной площадки. Приспособления для этого существуют разные, но заметим, что бывают ситуации, когда никакая методика себя не оправдывает. Это касается ситуаций, когда речь идет о постоянных грунтовых водах, не имеющих направления движения. Противостоять им можно только выбором подходящего для данной местности тип фундамента. В иных случаях может применяться поверхностный водоотлив, обустройство трубных и беструбных дренажей, водопонижение с помощью легких или же эжекторных иглофильтровальных установок. Метод снижения уровня грунтовых вод на участке зависит от: – формы и размера котлована; – водопроницаемости грунта в данной местности; – необходимого уровня водопонижения; – периода, на который нужно осушить территорию; – направления движения грунтовых вод; – наличия на участке других сооружений. В варианте поверхностного водоотлива грунтовые воды, проникая через дно котлована и откосы, поступают в водосборные канавы, оттуда – в приямки, откуда откачивается насосами. В мелкозернистых грунтах водосборные канавы загружаются песчанно-гравийной смесью. Технология безтрубного дренажа предполагает создание глубоких траншей, заполненных фильтрующим материалом (щебень, крупный песок). Заполняющий материал наносится в несколько слоев различной фракции. Для предохранения наполнителя от загрязнения в качестве фильтра используется торф. Трубный дренаж реализуется с помощью полимерных труб с перфорированной поверхностью. Вдоль трубы устанавливаются водосборные отверстия, а сама труба укладывается в грунт на глубину 1,5–2 метра. Если необходимо понизить уровень грунтовых вод на 4-5 метров – применяются легкие иглофильтровальные установки. Они представляют собой трубу с иглофильтром на конце. С помощью шланга иглофильтр подсоединяют к насосу и вакуумному коллектору, расположенному на поверхности. Иногда для понижения воды на большую величину такие установки делают многоярусными.

|

Типы дринажей

В зависимости от расположения дренажа по отношению к водоупору дренажи могут быть совершенного или несовершенного типа.

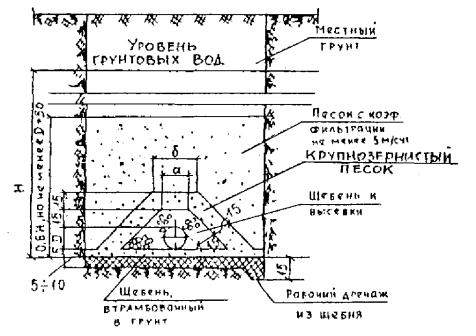

Дренаж совершенного типа закладывается на водоупоре. Грунтовые воды поступают в дренаж сверху и с боков. В соответствии с этими условиями дренаж совершенного типа должен иметь дренирующую обсыпку сверху и с боков (см. рис. 1).

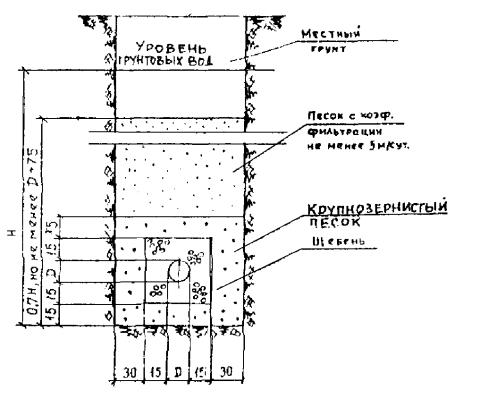

Дренаж несовершенного типа закладывается выше водоупора. Грунтовые воды поступают в дренажи со всех сторон, поэтому дренирующая обсыпка должна выполняться замкнутой со всех сторон (см. рис. 2).

рис1

рис1 рис2

рис2

«Основания и фундаменты».

11) Поверхностное уплотнение грунтов

0,5 м, используя такие механизмы уплотнения, как поверхностные трамбовки, катки, вибротрамбовки, виброплиты и т.д.Поверхностное уплотнение обычно производят слоями толщиной При необходимой толщине уплотнения грунта в 2…3 м, применяют поверхностное уплотнение тяжелыми трамбовками, массой до 2…7 т. В этом случае по уплотняемому грунту (поверхности дна котлована) производится серия ударов по одному месту до получения условного отказа. Трамбовка поднимается краном на высоту до 3…7 м и сбрасывается на уплотняемое основание поверхностное уплотнение тяжелыми трамбовками применяется для сыпучих, а также лёссовых грунтов. Наибольший эффект уплотнения грунтов достигается при наличии в основании оптимальной влажности (рис. 3). Оптимальная влажность грунта определяется обычно экспериментально, с использованием прибора стандартного уплотнения.

12) Вертикальные дренажи.

Вертикальные дренажи могут относиться как к группе дренажей местной защиты, так и к системе дренажей, обеспечивающих общее понижение уровня грунтовых вод на территории храма. Такие дренажи обладают большей водозаборной способностью, чем горизонтальные (кольцевые, пристенные, пластовые, береговые, головные), и поэтому могут понижать уровень грунтовых вод на значительную глубину. Вертикальные дренажи представляют собой ряд (или контурную группу) трубчатых колодцев, объединенных в единую систему с помощью водопроводящих устройств и насосной станции. Это может быть также группа разбросанных (часто на большом расстоянии друг от друга) трубчатых колодцев, не объединенных в общую систему и обслуживаемых отдельными насосными агрегатами.

В реставрационной практике вертикальные дренажи не применяются по ряду причин. Это связано с тем, что откачка воды производится принудительным путем с помощью насосных станций, что ведет к значительному удорожанию строительства (по сравнению с устройством горизонтальных дренажей). Следует отметить также неудобство и дороговизну эксплуатации системы, поскольку требуется специальная служба наблюдения за насосными станциями и водозаборными трубчатыми колодцами.

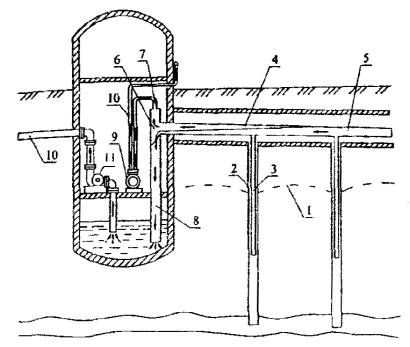

Вертикальные дренажи предназначены для осушения грунтов с помощью вертикальных дренажно-поглощающих колодцев (рис. 6.8). Сброс воды осуществляют через специально сооружаемый центральный поглощающий колодец, к которому вода подается из всех дренажных колодцев.

Рис. 6.8. Схема вертикального дренажа с системой сифонного водоотвода

1 - уровень подземных вод; 2 - всасывающая труба; 3 - трубчатый колодец; 4 - сифонный трубопровод; 5 - галерея; 6 - воздухопроводная труба; 7 - воздушный котел; 8 - стояк сифона; 9 - вакуум-насос; 10 - выбросные трубы; 11 - центробежный насос

Трубчатый колодец (скважина вертикального дренажа) представляет собой вертикальную колонну труб, погружаемую в водоносную толщу. Колонна состоит из фильтровой части и надфильтровых труб. Если система имеет индивидуальную откачку, то в комплект колонны входит насос.

В трубчатых колодцах применяют фильтры разной конструкции (дырчатые, щелевые, проволочные, каркасно-стержневые и др.) из стали, керамики, асбестоцемента, пластмассы и других материалов.

Фильтровую часть колодца оборудуют гравийно-песчаными обсыпками. В верхней части затрубного пространства устраивают глиняный замок, чтобы воздух не проникал к фильтру. Для откачки воды из скважин вертикального вакуумного дренажа используют вакуум-насосы или эжекторы, размещаемые в фильтровой части скважин.

При уровне подземных вод до 5 м от поверхности земли применяют центробежные насосы. При глубине динамического уровня воды в скважине более 10 м осуществляют индивидуальную откачку с использованием погружных насосов. При глубине этого уровня менее 10 м скважины объединяют в единую систему с помощью сифонных водоводов, а воду отводят к насосным станциям.

Для вертикального вакуумного дренажа используют трубчатые колодцы с надежной герметизацией их внутренней полости от проникания воздуха. Сеть трубчатых колодцев оборудуют системой автоматики для информации о работе дренажа.

«Технология возведения зданий и сооружений»

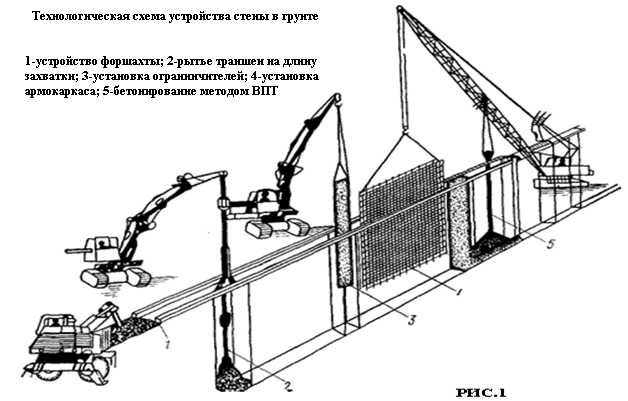

11) Возведение заглубленных зданий и сооружений методом "стена в грунте". Область применения и сущность метода. Состав процессов последовательность выполнения и способы осуществления, применяемые механизмы и приспособления. Технология установки анкерных устройств.

Сущность способа «стена в грунте» заключается в образовании под защитой глинистого раствора траншеи (выработки) с вертикальными стенками и последующим заполнением траншеи материалами или конструкциями. При заполнении выработки бетоном, железобетоном и сборными конструкциями стена в грунте выполняет роль ограждающей или несущей конструкции. При заполнении траншеи противофильтрационными материалами они выполняют роль противофильтрационных устройств (завес).

Способ «стена в грунте» используют при возведении подземных частей промышленных, энергетических и гражданских зданий, гидротехнических, транспортных и коммунальных инженерных сооружений. Такой способ дает возможность устраивать фундаменты и подземные сооружения практически любой глубины (4— 50 м и более). Обычно глубина конструкций ограничивается возможностями применяемой землеройной машины. Ширина траншеи может быть 0,2—1,2 м, что также ограничивается имеющимися в строительстве механизмами.

Конфигурация в плане возводимых стен в грунте может быть различной в зависимости от конструкции сооружения и его назначения— прямолинейной, криволинейной и ломаного очертания.

Значительным преимуществом способа «стена в грунте» является возможность совмещения работ по устройству фундаментов и подвалов, что позволяет исключить переброски больших масс грунта. Кроме того, обеспечивается надежность работы полов, а отсутствие котлованов значительно упрощает организацию работ нулевого цикла.

Способ «стена в грунте» может быть использован в различных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях и во многих случаях позволяет отказаться от забивки шпунта, различного рода креплений, водопонижения и замораживания. Применение способа «стена в грунте» целесообразно при высоком уровне подземных вод; заглублении конструкции в прочный и водоупорный слой; в стесненных условиях строительства; при устройстве глубоких подземных сооружений (более 5—7 м).

Применение способа «стена в грунте» может быть ограничено: наличием грунтов с кавернами и пустотами, илов и рыхлых насыпных грунтов, включением обломков строительных конструкций и материалов и других препятствий.

1) забуривание торцевых скважин на захватке; 2) разработка траншеи участками или последовательно на всю длину при постоянном заполнении открытой полости бентонитовым раствором, с ограничителями, разделяющими траншею на отдельные захватки; 3) монтаж на полностью отрытой захватке арматурных каркасов и опускание на дно траншеи бетонолитных труб; 4) укладка бетонной смеси методом вертикально перемещаемой трубы с вытеснением глинистого раствора в запасную емкость или на соседний, разрабатываемый участок траншеи.

Арматура «стены в грунте» представляет собой пространственный каркас из стали периодического профиля, который должен быть уже траншеи на 10... 12 см. Перед опусканием арматурных каркасов в траншею стержни целесообразно смачивать водой для уменьшения толщины налипаемой глинистой пленки и увеличения сцепления арматуры с бетоном.

Бетонирование осуществляют методом вертикально перемещаемой трубы с непрерывной укладкой бетонной смеси и равномерным заполнением ею всей захватки снизу вверх. Бетонолитные трубы — металлические трубы диаметром 250...300 мм, толщина стенок 8...10 мм, горловина — на объем трубы, съемный клапан ниже горловины, пыжи из мешковины.

Ограничители размеров захватки:

• при глубине траншеи до 15 м применяют трубы диаметром, меньшим ширины траншеи на 30...50 мм; их извлекают через 3...5 ч после окончания бетонирования на захватке, и образовавшаяся полость сразу заполняется бетонной смесью; • при глубине траншеи до 30 м устанавливают ограничитель в виде стального листа, который приваривают к арматурному каркасу. При необходимости лист усиливается приваркой швеллеров.

При длине захватки более 3 м бетонирование обычно осуществляют через две бетонолитные трубы одновременно. Для повышения пластичности бетона и его удобоукладываемости применяют пластифицирующие добавки — спиртовую барду, суперпластификаторы. Перерывы в бетонировании — до 1,5 ч летом и до 30 мин — зимой.

Бетонную смесь укладывают до уровня, превышающего высоту конструкции на 10... 15 см для последующего удаления слоя бетона, загрязненного глинистыми частицами. При использовании виброуплотнения вибраторы укрепляют на нижнем конце бетонолитной трубы. При трубах длиной до 20 м применяют один вибратор, длиной до 50 м — два вибратора.

Трубы на границе захваток обязательно извлекают. Раннее извлечение приводит к разрушению кромок образовавшейся сферической оболочки, что нежелательно, а позднее приводит к защемлению трубы между бетоном и землей, и требуются значительные усилия для ее извлечения. Поэтому часто вместо труб ставят неизвлекаемые перемычки из листового железа, швеллеров или двутавров, обязательно привариваемых к арматурным каркасам сооружения.

Иногда для предохранения устья траншеи от разрушения и осыпания устраивают из сборных элементов или металлафоршахты — оголовки траншей глубиной до 1 м для усиления верхних слоев грунта, или это траншея с укрепленными на глубину до 1 м верхними частями стенок.

Недостатки технологии «стена в грунте»: ухудшается сцепление арматуры с бетоном, так как на поверхность арматуры налипают частицы глинистого раствора; много сложностей возникает при ведении работ в зимнее время, поэтому, когда позволяют условия, используют сборный и сборно-монолитные варианты. Применение сборного железобетона позволяет:

• повысить индустриальность производства работ; • применять конструкции рациональной формы: пустотные, тавровые и двутавровые; • иметь гарантии качества возведенного сооружения. Недостатки сборного железобетона: требуется специальная технологическая оснастка для изготовления изделий, каждый раз индивидуального сечения и длины; сложность транспортирования изделий на строительную площадку; требуются мощные монтажные краны; стоимость сборного железобетона значительно выше, чем монолитного. Вертикальные зазоры между сборными элементами заполняются цементным раствором при сухом способе производства работ. При мокром способе наружную пазуху траншеи заполняют цементно-песчаным раствором, а внутреннюю — песчано-гравийной смесью. Наружное заполнение в дальнейшем будет служить в качестве гидроизоляции.

Применяют два варианта сборно-монолитного решения: нижняя часть сооружения до определенного уровня состоит из монолитного бетона, вышележащие конструкции — из сборных элементов; сборные элементы применяют в виде опалубки-облицовки, которую устанавливают к внутренней поверхности траншеи, наружная полость заполняется монолитным бетоном.

При строительстве туннелей и замкнутых в плане сооружений после устройства наружных стен грунт извлекается из внутренней части сооружения и его отвозят в отвал, днище бетонируют или устраивают фундаменты под внутренние конструкции сооружения.

12) Технология устройства заглубленных сооружений в условиях стесненной застройки. Метод шпунтовых ограждений и секущих свай. Технология производства работ, комплексная механизация процессов. Контроль качества работ.

Шпунтовые ограждения представляют собой временные ограждения котлованов, которые состоят из забитых в грунт стальных или деревянных шпунтовых свай. Ограждения из шпунта изготавливаются под любые виды сооружений при устройстве фундаментов в случаях, когда невозможно произвести разработку котлованов в откосах. Такие ограждения из шпунта помогают спасти от обрушения грунт при сооружении различного рода конструкций.

Шпунтовые ограждения котлованов могут выполняться из прокатных профилей (двутавров, труб). Профили для свай из шпунта изготавливают из углеродистой стали марок СтЗсп, СтЗпс по ГОСТ 380. На наружной поверхности профиля, в торцах и в замковой части не должно быть раскатанных пузырей, закатов, прокатных плен.

Погружение элементов такого шпунтового ограждения может выполняться в предварительно пробуренные скважины, заполненные цементно-песчаным раствором. В пробуренные до определенной отметки скважины под давлением подается раствор цемента, после чего туда погружают балки или трубы. Данная технология установки шпунтовых ограждений котлованов не дает скважинам осыпаться и позволяет значительно увеличить несущую способность шпунта.

Вибропогружение шпунта предполагает предварительное бурение, после чего происходит погружение свай при помощи вибропогружателей. В случае неустойчивых грунтов разумнее производить рыхление грунтов посредством шнековых буров. Учитывая трудовые ресурсы, технология вибропогружения шпунта является наиболее экономичной по сравнению с остальными методами установки шпунтов.

Способ завинчивания подразумевает под собой погружения стального шпунта с наконечником посредством вращения и вдавливания. Этот метод установки шпунтового ограждения котлованов применяется при наличии поблизости уже существующих сооружений. Такая технология устройства шпунтов предотвращает выбуривание грунта непосредственно из самого фундамента.

Стенки котлованов в процессе разработки крепятся забиркой либо из металлического листа, либо из обрезной доски. Забирка, в свою очередь, может впоследствии использоваться в качестве опалубки для бетонирования подземных конструкций здания. Ограждающие конструкции с забиркой не являются водонепроницаемыми, поэтому при расположении уровня грунтовых вод выше дна котлована требуется выполнение строительного водопонижения.

Ограждения из шпунта позволяют организовать безопасное пространство на строительной площадке, тем самым, способствуя увеличению темпов строительства здания.

Областью применения стальных шпунтовых свай является устройство шпунтового ограждения котлованов, траншей; при берегоукреплении; при строительстве мостов, путепроводов, эстакад; а также при возведении гидротехнических сооружений (причал, больверк, гидроузел, шлюзы и т.п.) и строительстве сооружений для складирования твердых и жидких промышленных отходов.

Шпунтовое ограждение – это сплошная шпунтовая стенка, образованная стальными сваями (шпунт типа «Ларсен», плоский шпунт, зетовый профиль, а также труба и двутавровые балки) методом вибропогружения, забивки или вдавливания. Шпунтовое ограждение служит водонепроницаемой преградой и удерживает грунт от обрушения при возведении конструкций.

Ударный метод погружения шпунтовых свай применяется в различных грунтах, но существуют ограничения при работе в условиях плотной городской застройки. Вибропогружение шпунта осуществляется установками на базе экскаватора, что позволяет производить работы в стесненных условиях (т.к. не требуется одновременная работа нескольких единиц техники). При использовании данного вибропогружателя (благодаря боковому захвату сваи) можно поднять, переместить по строительной площадке, погрузить или извлечь металлическую сваю (шпунт). Использование более мощных навесных погружателей позволяет вести работы в сложных грунтах, а также при устройстве шпунтовой стены с плавсредств.

Осушение

котлована под дом иглофильтровальной

установкой

Осушение

котлована под дом иглофильтровальной

установкой