- •Определение коэффициентов местных гидравлических соединений

- •3.1 Цель работы и содержание работы

- •3.2 Краткие теоретические сведения

- •Внезапное расширение русла

- •Используя уравнение расхода

- •Течение в диффузоре

- •Внезапное сужение русла

- •Для практических расчетов рекомендуется брать

- •Постепенное сужение (конфузор)

- •Поворот русла

- •Для уменьшения завихрений выполняют закругленное колено или отвод.

- •Сопротивление гидроагрегатов топливных систем и гидросистем

- •3.3 Экспериментальная часть

Внезапное сужение русла

Этот случай течения (рисунок 3.5) всегда вызывает меньшую потерю энергии, чем внезапное расширение с таким же соотношением площадей.

В этом случае потери обусловлены:

трением на входе в узкую трубу;

потерями на вихреобразование (из-за сужения струи образуются застойные зоны А с пониженный давлением, которые приводят к завихрению).

Рисунок 3.5

В процессе дальнейшего расширения потока (за X-Х) происходит потеря давления по теореме, рассмотренной выше.

Таким образом:

,

(3.10)

,

(3.10)

где

– коэффициент сопротивления на трение

при входе в узкую часть трубы;

– скорость в суженной месте потока.

– скорость в суженной месте потока.

Для практических расчетов рекомендуется брать

.

(3.11)

.

(3.11)

При

выходе из резервуара больших размеров

.

.

Закруглением входного угла можно значительно уменьшить потерю напора при входе в трубку.

Постепенное сужение (конфузор)

Течение жидкости в конфузоре (рисунок 3.6) сопровождается увеличением скорости и уменьшением давления. Поэтому причин для вихреобразования нет и основной вид потерь – это потери на трение.

Рисунок 3.6

По аналогии с диффузором получим:

.

(3.12)

.

(3.12)

Лишь на выходе из конфузора возникает некоторое сужение потока и зона вихреобразования. Поэтому для уменьшения сопротивления целесообразно плавно сопрягать коническую и цилиндрическую части. Таким образом выполняются сопла (рисунок 3.7).

Рисунок 3.7

В

зависимости от степени плавности сужения

и числа Re

.

При увеличении числа Re

коэффициент сопротивления сопла

уменьшается.

.

При увеличении числа Re

коэффициент сопротивления сопла

уменьшается.

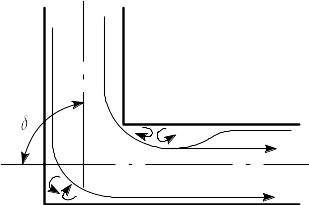

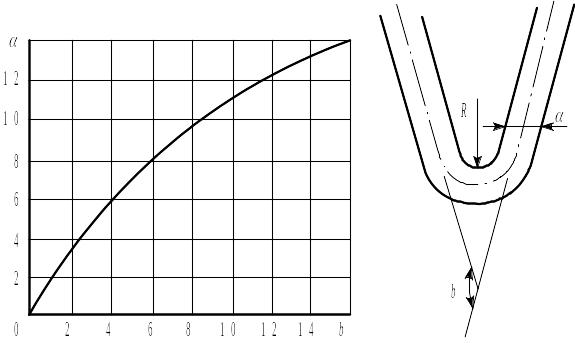

Поворот русла

Внезапный поворот трубы (рисунок 3.8) (колено) обычно вызывает значительные потери, ибо в нем происходит отрыв потока и интенсивное вихреобразование. При этом

,

(3.13)

,

(3.13)

где

есть функция угла поворота колене

(рисунок 3.9) и при

есть функция угла поворота колене

(рисунок 3.9) и при

=90° =1,0.

Рисунок 3.8

Для уменьшения завихрений выполняют закругленное колено или отвод.

Рисунок 3.9

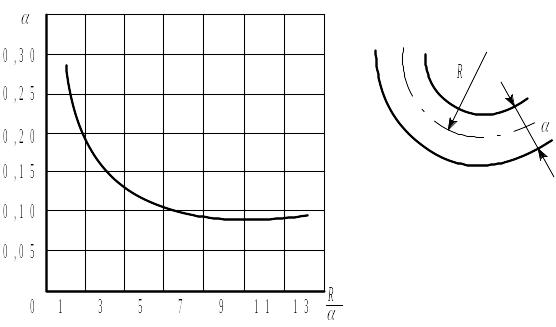

Для отвода коэффициент сопротивления есть функция не только угла поворота колена, но и диаметра трубы и радиуса закругления колена и определяется по формуле Г.Н. Абрамовича:

,

(3.14)

,

(3.14)

где a – функция относительного радиуса кривизны, задаваемая графиком (рисунок 3.10,а); b – функция угла поворота (рисунок 3.10,б); c – функция формы поперечного сечения трубы для круглого сечения c = 1.

Рисунок 3.10

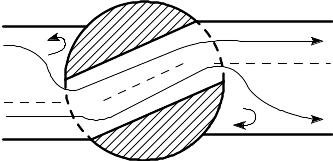

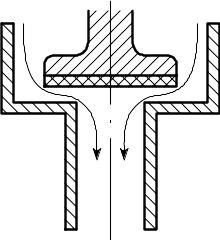

Сопротивление гидроагрегатов топливных систем и гидросистем

В самолетных гидравлических системах (топливной, масляной) устанавливается целый ряд агрегатов самого различного назначения (фильтры, клапаны, дроссели, краны и т.д.), которые создают соответствующие местные сопротивления. Например, при течении через диафрагму сопротивления завихрения возникают за счет сужения потока до диафрагмы и расширения – после нее (рисунок 3.11).

Рисунок 3.11

В заслонке (рисунок 3.12) сопротивления возникают по той же причине и пропорциональны степени ее закрытия. Аналогичные процессы наблюдается в кране (рисунок 3.13) и клапане (рисунок 3.14).

Рисунок 3.12

Рисунок 3.13

Рисунок 3.14

Каждый агрегат представляет собой совокупность каналов с поворотами, расширениями и сужениями. Ввиду сложности аналитических расчетов на практике в основном используются экспериментальные данные проливок.

Так, например, для определенных режимов течения коэффициенты сопротивлений соответственно равны:

у топливного крана 1,0 2,5;

у обратного клапана 2 3;

для фильтра сетчатого 1,5 2,5;

у датчика расходомера 7; 12;

для распределительных золотников 2 4;

для гидромуфт 1 1,5;

у вентилей

при неизменном направлении 0,5 1

при изменении направления на 90 2,5 3.

К местным сопротивлениям относят короткие участки трубопроводов, в которых происходит деформация потока, т.е. изменение скоростей движения жидкости по величине и/или направлению. Простейшими местными гидравлическими сопротивлениями являются:

- расширение потока;

- сужение потока;

- поворот потока.

Большинство местных сопротивлений, включая гидравлическую арматуру (вентили, краны, клапаны), представляет собой комбинации простейших местных сопротивлений.

Как правило потери в местных сопротивлениях вызваны вихреобразованием и подсчитываются по формуле Вейсбаха

,

,

или

,

,

где V- средняя скорость жидкости в трубе, в которой установлено данное местное сопротивление.

Из-за

сложности процессов, происходящих в

местных гидравлических сопротивлениях,

теоретически найти

удается только в отдельных случаях,

большинство же значений этого коэффициента

получено в результате экспериментальных

исследований (рис. 3.1).

удается только в отдельных случаях,

большинство же значений этого коэффициента

получено в результате экспериментальных

исследований (рис. 3.1).