- •Определение коэффициентов местных гидравлических соединений

- •3.1 Цель работы и содержание работы

- •3.2 Краткие теоретические сведения

- •Внезапное расширение русла

- •Используя уравнение расхода

- •Течение в диффузоре

- •Внезапное сужение русла

- •Для практических расчетов рекомендуется брать

- •Постепенное сужение (конфузор)

- •Поворот русла

- •Для уменьшения завихрений выполняют закругленное колено или отвод.

- •Сопротивление гидроагрегатов топливных систем и гидросистем

- •3.3 Экспериментальная часть

Лабораторная работа 3

Определение коэффициентов местных гидравлических соединений

3.1 Цель работы и содержание работы

Исследовать течение жидкости в трубопроводах через местные гидравлические сопротивления, определить потери напора на этих участках.

3.2 Краткие теоретические сведения

Местные гидравлические сопротивления

Для осуществления расчета гидравлических систем необходимо изучить природу и методику расчета местных гидравлических сопротивлений, то есть таких элементов гидросистемы, в которых вследствие изменений размеров и конфигураций русла происходит изменение скорости потока и потери энергии потока.

Физическая природа местных гидравлических сопротивлений в основном одна: энергия потока расходуется на вихреобразования, связанные с отрывом потока от стенок, вихреобразование в потоке и т.д.

Вначале рассмотрим простейшие местные гидравлические сопротивления, связанные с расширением русла, сужением русла и с поворотом русла.

Внезапное расширение русла

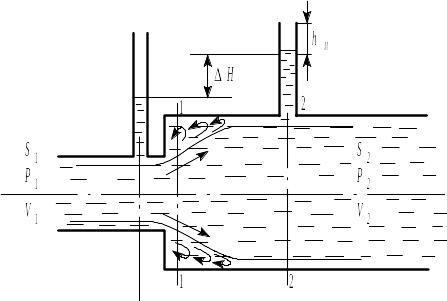

При протекании в зоне расширения жидкость (рисунок 3.1) встречает резкое повышение давления, которое преодолевается за счет скоростного напора. На периферии скорость потока стремится к нулю и создается зона обратного движения жидкости. Запишем уравнение Бернулли для этого случая:

,

(3.1)

,

(3.1)

где h расширения – потери напора, связанные с внезапным расширением русла.

Для определения и расширения запишем уравнение изменения количества движения для объема 1-2.

Рисунок 3.1

Импульс

сил –

,

а секундное изменение количества

движения

,

а секундное изменение количества

движения

,

,

тогда

,

,

учитывая,

что

,

и разделив на

,

и разделив на

,

получим

,

получим

,

,

то есть

.

(3.2)

.

(3.2)

Сравнивая (3.1) и (3.2), получаем:

.

(3.3)

.

(3.3)

Таким

образом, при

внезапном расширении потока потеря

напора равна напору потерянной скорости

и не зависит ни от рода жидкости, ни от

исходного давления, ни от наклона трубы.

и не зависит ни от рода жидкости, ни от

исходного давления, ни от наклона трубы.

Используя уравнение расхода

,

,

получим

,

(3.4)

,

(3.4)

где коэффициент сопротивления

.

.

При

подводе жидкости в резервуар больших

размеров, можно считать, что

,

тогда

,

тогда

,

а

,

а

.

.

То есть вся кинетическая энергия подводимого потока уходит на преодоление сопротивления неподвижной жидкости в резервуаре.

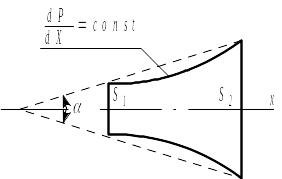

Течение в диффузоре

Анализ рисунка 3.1 показывает, что соответствующим выбором профилирования места расширения русла можно уменьшить потери на вихреобразования. Таким простейшим профилем является коническая расширяющаяся труба – диффузор (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2

Течение жидкости в диффузоре сопровождается плавным уменьшением скорости и увеличением давления. Частицы жидкости при течении вдоль диффузора преодолевают повышающееся давление за счет своей кинетической энергии. У стенок (за счет трения в пограничном слое) скорость и кинетическая энергия уменьшаются более значительно, Здесь возникает обратное течение – срыв потока (вихреобразование). Таким образом, в диффузоре существует потери на трение о стенки и потери на вихреобразование при расширении

.

(3.5)

.

(3.5)

Здесь потери на трение

.

.

Но

,

,

,

,

тогда

.

.

Интегрируя

от

до

до

,

получаем:

,

получаем:

.

(3.6)

.

(3.6)

Отношение

называется степенью расширения диффузора.

называется степенью расширения диффузора.

С учетом этого выражение (3.6) принимает вид:

.

(3.7)

.

(3.7)

Второе слагаемое в (3.5) – потери напора на расширение – аналогично, по своей природе, внезапному расширению и только меньше последнего по величине.

Поэтому

,

(3.8)

,

(3.8)

где K – коэффициент смягчения.

Для = 520 K sin..

Подставим (3.7) и (3.8) в (3.5). Окончательно получаем

.

(3.9)

.

(3.9)

Таким образом, потери в диффузоре зависят как от коэффициента трения, так и от угла раствора диффузора и степени его расширения.

Анализ

опытных данных показывает, что для

конических диффузоров

,

для плоских диффузоров

,

для плоских диффузоров

.

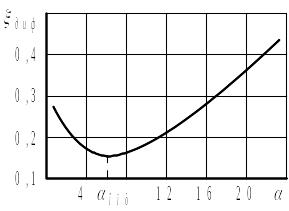

На рисунке 3.3 показана зависимость

коэффициента сопротивления конического

диффузора от угла его раствора.

.

На рисунке 3.3 показана зависимость

коэффициента сопротивления конического

диффузора от угла его раствора.

Рисунок 3.3

Если

по условиям габаритов невозможно

применить

,

то

увеличивают, но при

> 15

25

целесообразно применить специальные

диффузоры с

,

то

увеличивают, но при

> 15

25

целесообразно применить специальные

диффузоры с

или ступенчатый (рисунок 4.4).

Рисунок 3.4