- •Теоретический материал по высшей математике

- •Часть III

- •Модуль 9. Дифференциальные уравнения

- •1. Дифференциальные уравнения I порядка. Уравнения с разделяющимися переменными

- •1.1. Дифференциальные уравнения I порядка. Общие понятия

- •1.2. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными

- •2. Однородные дифференциальные уравнения. Уравнения в полных дифференциалах

- •2.1. Однородные дифференциальные уравнения I порядка

- •2.2. Уравнения в полных дифференциалах

- •3. Линейные дифференциальные уравнения порядка. Уравнения Бернулли

- •3.1. Линейные дифференциальные уравнения порядка

- •3.2. Уравнения Бернулли

- •4. Дифференциальные уравнения порядка, допускающие понижение порядка

- •4.1. Дифференциальные уравнения порядка. Общие понятия

- •4.2. Уравнения порядка, допускающие понижение порядка

- •5. Линейные дифференциальные уравнения порядка коэффициентами

- •5.1. Однородные линейные уравнения порядка с постоянными коэффициентами

- •5.2. Неоднородные линейные уравнения іі порядка с постоянными коэффициентами. Метод Эйлера вариации произвольных постоянных

- •6. Линейные неоднородные уравнения іі порядка с постоянными коэффициентами. Метод Лагранжа неопределенных коэффициентов

- •7. Системы дифференциальных уравнений

- •7.1 Нормальная система дифференциальных уравнений

- •Модуль 10. Кратные интегралы

- •1. Двойной интеграл

- •1.1. Объём цилиндрического тела

- •1.2. Вычисление двойных интегралов в декартовых координатах

- •1.3. Вычисление двойных интегралов в полярных координатах

- •1.4. Приложения двойных интегралов к задачам механики

- •1.5. Вычисление площадей и объёмов с помощью двойных интегралов.

- •1.6. Вычисление площади поверхности.

- •2. Тройной интеграл

- •2.1. Масса неоднородного тела

- •2.2. Вычисление тройных интегралов в декартовых координатах.

- •2.3. Вычисления тройных интегралов в цилиндрических координатах.

- •2.4. Вычисление тройных интегралов в сферических координатах

- •2.5. Приложение тройных интегралов.

- •Модуль 11. Криволинейные и поверхностные интегралы

- •1. Криволинейные интегралы

- •1.1. Криволинейный интеграл первого типа (по длине дуги)

- •1.2. Криволинейный интеграл второго типа (по координатам)

- •1.3. Формула Грина

- •1.4. Условия независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования

- •1.5. Связь между криволинейными интегралами первого и второго типов

- •2. Поверхностные интегралы

- •2.1. Поверхностные интегралы первого типа

- •2.2. Понятие двухсторонней поверхности. Ориентация поверхности

- •2.3. Поверхностный интеграл второго типа (по проекциям)

- •2.4. Связь поверхностных интегралов I и II типов

- •2.5. Формула Остроградского

- •3. Основные понятия теории поля

- •Список литературы

- •Часть III

7. Системы дифференциальных уравнений

7.1 Нормальная система дифференциальных уравнений

Нормальная система двух дифференциальных уравнений 1 порядка с двумя неизвестными имеет вид

![]()

где ![]() - аргумент;

- аргумент; ![]() - искомые функций.

- искомые функций.

Порядок системы определяется числом входящих в неё уравнений;

Система– нормальная система II порядка.

Совокупность функций

![]() определенных и непрерывно дифференцируемых

в интервале

определенных и непрерывно дифференцируемых

в интервале

![]() ,

называется решением системы в этом

интервале, если она обращает в тождество

каждое уравнение системы:

,

называется решением системы в этом

интервале, если она обращает в тождество

каждое уравнение системы:

![]()

Нормальная система II порядка допускает общее решение, содержащее две произвольных постоянных:

![]()

Решение, удовлетворяющее начальным условиям

называется

частным решением системы.

называется

частным решением системы.

Пример 7.1.1. Найти общее решение системы дифференциальных уравнений

![]()

Имеем простейший случай, когда одно из уравнений – второе – содержит только одну искомую функцию. Решим его:

Подставим полученную функцию в первое уравнение системы:

Ответ:

![]()

Пример 7.1.2. Найти общее решение системы дифференциальных уравнений

![]()

Ответ:![]()

В общем случае нормальная система II порядка решается сведением её к равносильному уравнению II порядка относительно одной из искомых функций.

Пример 7.1.3. Найти частное решение системы дифференциальных уравнений

![]()

10. Продифференцируем одно из уравнений системы.

Например, если мы хотим свести систему к равносильному её уравнению II порядка относительно функции у, необходимо продифференцировать первое уравнение системы:

![]() (а)

(а)

20. Выразим из данной системы

функцию

![]() и её производную

и её производную

![]()

(б)

(б)

![]()

30. Подставим функцию

и её производную

![]() в уравнение (а):

в уравнение (а):

![]() .

.

40. Решим уравнение (а)

![]() - уравнение II порядка, допускающее

понижение подстановкой

- уравнение II порядка, допускающее

понижение подстановкой

![]() ;

;

50. Найдём функцию по формуле (б):

![]() .

.

60. Запишем общее решение системы:

70. Найдём произвольные постоянные:

При

![]() имеем

имеем

![]() .

.

80. Запишем ответ:

![]()

Модуль 10. Кратные интегралы

1. Двойной интеграл

1.1. Объём цилиндрического тела

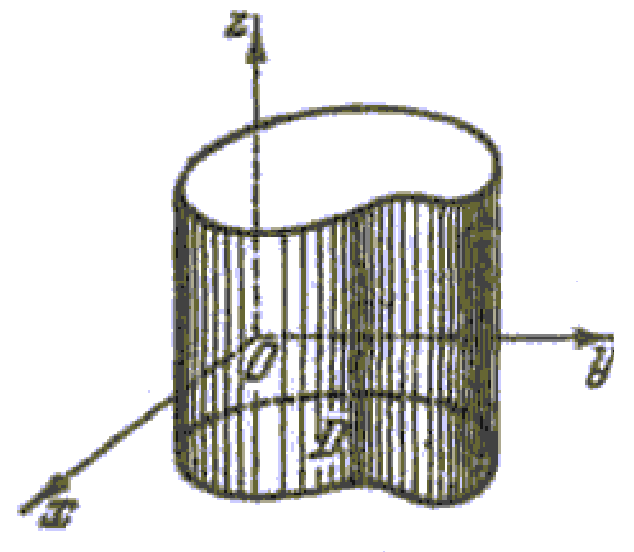

Цилиндрическим телом называется тело, ограниченное плоскостью Оху, поверхностью, с которой любая прямая, параллельная оси Oz, пересекается не более чем в одной точке, и цилиндрической поверхностью, образующая которой параллельна оси Oz.

Область D, высекаемая в плоскости

Оху цилиндрической поверхностью,

называется основанием цилиндрического

тела (см. рис.1). В частных случаях боковая

цилиндрическая поверхность может и

отсутствовать, примером тому служит

тело, ограниченное плоскостью Оху

и верхней полусферой

![]() .

.

Рис.1

Обычно тело можно составить из некоторого числа цилиндрических тел и определяют искомый объект как сумму объёмов цилиндрических тел, составляющих это тело.

Прежде всего напомним два принципа, из которых мы исходим при определении объёма тела:

1) если разбить тело на части, то его объем будет равен сумме объёмов всех частей;

2) объём прямого цилиндра, т.е. цилиндрического тела, ограниченного плоскостью, параллельной плоскости Оху, равен площади основания, умноженной на высоту тела.

Пусть z = f(x, y) есть уравнение поверхности, ограничивающей цилиндрическое тело. Будем считать функцию f(x, y) непрерывной в области D и сначала предположим, что поверхность целиком лежит над плоскостью Оху, т.е. что f(x, y) > 0 всюду в области D.

Рис.2

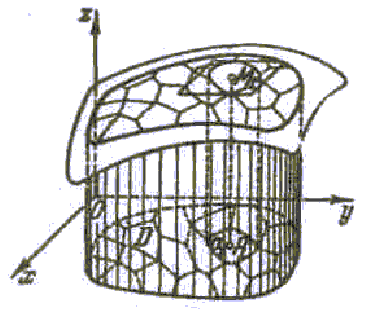

Обозначим искомый объём цилиндрического

тела через V. Разобьём основание

цилиндрического тела – область D –

на некоторое число n

областей произвольной формы; будем

называть их частичными областями.

Пронумеровав частичные области в

каком-нибудь порядке, обозначим их через

σ1 σ2,…, σn,

а их площади – через Δ σ1 Δ σ

2 ,…, Δ σ n. Через

границу каждой частичной области

проведем цилиндрическую поверхность

с образующей, параллельной оси Oz.

Эти цилиндрические поверхности разрежут

поверхность на n кусков, соответствующих

n частичным областям. Таким образом,

цилиндрическое тело окажется разбитым

на n частичных цилиндрических тел

(см. рис.2). Выберем в каждой частичной

области σi

произвольную точку Pi (xi,

yi) и заменим соответствующее

частичное цилиндрическое тело прямым

цилиндром с тем же основанием и высотой,

равной zi = f (xi

yi). В результате получим

n-ступенчатое тело, объём которого

равен

![]() .

.

Принимая объём V данного цилиндрического

тела приближенно равным объёму

построенного n-ступенчатого тела,

будем считать, что Vn тем

точнее выражает V, чем больше n

и чем меньше каждая из частичных областей.

Переходя к пределу при

![]() ,

мы будем требовать, чтобы не только

площадь каждой частичной области

стремилась к нулю, но чтобы стремились

к нулю все её размеры. Если назвать

диаметром области наибольшее расстояние

между точками ее границы (например,

диаметр прямоугольника равен его

диагонали, диаметр эллипса – его большой

оси. Для круга приведённое определение

диаметра равносильно обычному), то

высказанное требование будет означать,

что каждый из диаметров частичных

областей должен стремиться к нулю; при

этом сами области будут стягиваться в

точку.

,

мы будем требовать, чтобы не только

площадь каждой частичной области

стремилась к нулю, но чтобы стремились

к нулю все её размеры. Если назвать

диаметром области наибольшее расстояние

между точками ее границы (например,

диаметр прямоугольника равен его

диагонали, диаметр эллипса – его большой

оси. Для круга приведённое определение

диаметра равносильно обычному), то

высказанное требование будет означать,

что каждый из диаметров частичных

областей должен стремиться к нулю; при

этом сами области будут стягиваться в

точку.

Замечание.

Если известно только, что площадь области стремится к нулю, то эта область может и не стягиваться в точку. Например, площадь прямоугольника с постоянным основанием и высотой, стремящейся к нулю, стремится к нулю, а прямоугольник стягивается к своему основанию, т.е. к отрезку.

В соответствии со сказанным мы принимаем искомый объем V равным пределу, к которому стремится Vn при стремлении к нулю наибольшего диаметра частичных областей (при этом ):

![]() .

.

К отысканию предела подобных сумм для функций двух переменных приводят самые разнообразные задачи, а не только задача об объеме.

Рассмотрим этот вопрос в общем виде. Пусть f(x, y) – любая функция двух переменных (не обязательно положительная), непрерывная в некоторой области D, ограниченной замкнутой линией. Разобьём область D на частичные, как указано выше, выберем в каждой частичной области по произвольной точке Pi (xi , yi) и составим сумму

![]() ,

(1)

,

(1)

где f (xi , yi) – значение функции в точке Pi ; и Δσι – площадь частичной области.

Сумма (1) называется n–й интегральной суммой для функции f(x, y) в области D, соответствующей данному разбиению этой области на n частичных областей.

Определение. Двойным интегралом от функции f(x, y) по области D называется предел, к которому стремится n-я интегральная сумма при стремлении к нулю наибольшего диаметра частичных областей.

Записывается это так:

![]() .

.

Читается: «двойной интеграл от f(x, y) на dσ по области D». Выражение f(x, y) dσ, показывающее вид суммируемых слагаемых, называется подынтегральным выражением; функция f(x, y) называется подынтегральной функцией, dσ – элементом площади, область D – областью интегрирования, наконец, переменные x и у называются переменными интегрирования.

Таким образом, можно сказать, что объём цилиндрического тела, ограниченного плоскостью Оху, поверхностью z = f(x, y) (f(x, y) > 0) и цилиндрической поверхностью с образующей, параллельной оси Oz, выражается двойным интегралом от функции f(x, y), взятым по области, являющейся основанием цилиндрического тела:

![]() .

.

Аналогично теореме существования обыкновенного интеграла имеет место следующая теорема.

Теорема существования двойного интеграла.

Если функция f(x, y) непрерывна в области D, ограниченной замкнутой линией, то её n-я интегральная сумма стремится к пределу при стремлении к нулю наибольшего диаметра частичных областей.

Этот предел, т.е. двойной интеграл![]() ,

не зависит от способа разбиения области

D на частичные области σ, и от

выбора в них точек Рi.

,

не зависит от способа разбиения области

D на частичные области σ, и от

выбора в них точек Рi.

Перечислим свойства двойного интеграла, считая подынтегральные функции интегрируемыми.

Свойство 1.

![]() ,

с – const.

,

с – const.

Свойство 2.

![]() .

.

Свойство 3. Если область D разбить линией на две области D1 и D2 такие, что D1 D2 = D, а пересечение D1 и D2 состоит лишь из линии, разделяющей, то

![]() .

.

Свойство 4. Если в области D

имеет место неравенство f(x,

y)

0, то и

![]() .

.

Свойство 5.

![]() ,

так как

,

так как

![]() .

.

Свойство 6. Если функция f(x,

y) непрерывна в замкнутой

области D, площадь

которой S, то

![]() ,

где m M –

соответственно наименьшее и наибольшее

значения подынтегральной функции в

области D.

,

где m M –

соответственно наименьшее и наибольшее

значения подынтегральной функции в

области D.

Свойство 7. Если функция f(x,

y) непрерывна в замкнутой

области D, площадь

которой S, то в этой

области существует такая точка (x0;

y0), что

![]() .

Величину

.

Величину

![]() называют средним значением функции

f(x,

y) в области D.

называют средним значением функции

f(x,

y) в области D.

Двойной интеграл, разумеется, представляет собой число, зависящее только от подынтегральной функции и области интегрирова0ния и вовсе не зависящее от обозначений переменных интегрирования, так что, например,

![]()

Далее мы убедимся в том, что вычисление двойного интеграла может быть произведено посредством двух обыкновенных интегрирований.