- •1. Наглядные методы обучения.

- •1 Работа с мелом и доской

- •2 Использование таблиц и схем

- •3 Работа с картинами

- •2. Практические методы обучения и их функции. Особенности применения практических методов в педагогическом процессе дошкольного учреждения.

- •3.Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста, её значение, многообразие и классификация. Психология дошкольника: игра как ведущий вид деятельности дошкольника, новообразования возраста.

- •5.Воспитание в структуре целостного педагогического процесса Цель и задачи гуманистического воспитания. Историческая трансформация цели воспитания.

- •Этапы воспитательного процесса

- •6.Сущность и содержание понятий «метод воспитания», «прием воспитания», их взаимосвязь. Понятие о средствах воспитания. Научные классификации методов воспитания.

- •Стадии развития интеллекта (ж. Пиаже)

- •Период подготовки и организации конкретных операций (2—11 лет) Подпериод дооперациональных представлений (2—7 лет)

- •Подпериод конкретных операций (7—11 лет)

- •7. Понятие психолого-педагогической диагностики и ее сущность. Функции педагогической диагностики.

- •8. Взаимосвязь общественного и семейного воспитания.

- •9. Преемственность между дошкольным образовательным учреждением и школой.

- •10.Планирование в дошкольном учреждении: его значение, виды.

- •11. Словесные методы обучения. Функции словесных методов обучения.

- •12. Метод как многомерное явление.

- •15. Понятие педагогический процесс.

- •16. Развитие личности как психолого-педагогическая проблема Факторы, влияющие на развитие личности. Предметно-развивающая среда развития дошкольника.

- •17. Сущность и содержание понятий «метод исследования» и «методика исследования», их взаимосвязь.

- •18. Понятие о методологии педагогики и психологии: структура, подходы, принципы, методы.

- •Этапы конструирования теста

- •Этапы конструирования теста

- •1. Зарождение социальной психологии как науки в России.

- •2. Первая дискуссия вокруг социальной психологии как начальный этап её развития.

- •3. Соотношение уровня развития социальной психологии за рубежом и в России.

- •4. Второй этап развития социальной психологии в России.

- •20. Дидактика как наука и как дисциплина. Предмет, задачи, основные категории и их определение.

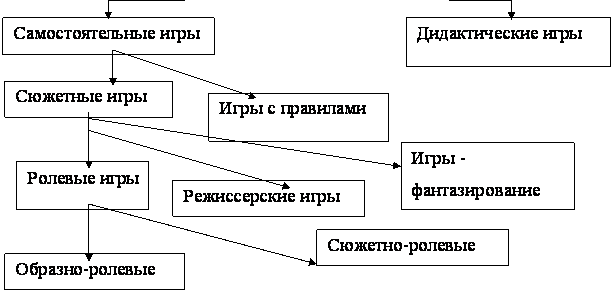

3.Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста, её значение, многообразие и классификация. Психология дошкольника: игра как ведущий вид деятельности дошкольника, новообразования возраста.

Существуют разные виды игр, характерных для детского возраста. Это подвижные игру (игры с правилами), дидактические, игры – драматизации, конструктивные игры. Особое значение для развития детей в возрасте от 2 до 7 лет имеют творческие или ролевые игры. Они характеризуются следующими особенностями:

1. Игра представляет собой форму активного отражения ребенком окружающей его жизни людей.

2. Отличительной особенность игры является и сам способ, которым ребенок пользуется в этой деятельности. Игра осуществляется комплексными действиями, а не отдельными движениями (как, например, в труде, письме, рисовании).

3. Игра, как и всякая другая человеческая деятельность, имеет общественный характер, поэтому она меняется с изменением исторических условий жизни людей.

4. Игра является формой творческого отражения ребенком действительности. Играя, дети вносят в свои игры много собственных выдумок, фантазии, комбинирования.

5. Игра есть оперирование знаниями, средство их уточнения и обогащения, путь упражнения, и развития познавательных и нравственный способностей и сил ребенка.

6. В развернутой форме игра представляет собой коллективную деятельность. Все участники игры находятся в отношениях сотрудничества.

7. Разносторонне развивая детей, сама игра тоже изменяется и развивается. При систематическом руководстве со стороны педагога игра может изменяться:

а)от начала к концу;

б)от первой игры к последующим играм той же группы детей;

в) наиболее существенные изменения в играх происходят по мере развития детей от младших возрастов к старшим. Игра, как вид деятельности, направлена на познание ребенком окружающего мира путем активного соучастия в труде и повседневной жизни людей

Теории игры (З.Фрейд и А. Адлер, К. Гросс, К. Бюллер).

Гросс усматривает сущность игры в том, что она служит подготовкой к дальнейшей серьёзной деятельности; в игре ребёнок, упражняясь, совершенствует свои способности. В этом, по Гроссу, основное значение детской игры; у взрослых к этому присоединяется игра как дополнение к жизненной действительности и как отдых.

Стремясь раскрыть мотивы игры, К. Бюлер выдвинул теорию функционального удовольствия (т. е. удовольствия от самого функционирования, независимо от результата) как основного мотива игры. Опять-таки не подлежит сомнению, что здесь верно подмечены некоторые факты, характерные для игры: в игре важен не практический результат действия в смысле воздействия на предмет, а сама деятельность; игра не обязанность, а удовольствие.

Наконец, фрейдистские теории игры видят в игре реализацию вытесненных из жизни желаний, поскольку в игре часто разыгрывается и переживается то, что не удаётся реализовать в жизни. Адлерианские тенденции в теории игры находят себе выражение в том взгляде, что игра является выражением неполноценности субъекта, бегущего от жизни, с которой он не в силах совладать. Таким образом, круг замыкается: из проявления творческой активности, воплощающей красоту и очарование жизни, игра превращается в свалочное место того, что из жизни вытеснено; из продукта и фактора развития она становится выражением недостаточности и неполноценности, из подготовки к жизни она превращается в бегство от неё.

Виды и развитие игры. Развитие игры в раннем возрасте. Сюжетно-ролевая игра.

В первые годы жизни при обучающем воздействии взрослых ребенок проходит этапы развития игровой деятельности, которые представляют собой предпосылки сюжетно-ролевой игры.

Первый такой этап – ознакомительная игра. Относится к возрасту ребенка – 1 год. Взрослый организует предметно-игровую деятельность малыша, используя разнообразные игрушки, предметы.

На втором этапе (рубеж 1 и 2 года жизни ребенка) появляется отобразительная игра, в которой действия ребенка направлены на выявление специфических свойств предмета и на достижение с его помощью определенного эффекта. Взрослый не только называет предмет, но и обращает внимание малыша на его целевое назначение.

Третий этап развития игры относится к концу второго – началу третьего года жизни. Формируется сюжетно-отобразительная игра, в которой дети начинают активно отображать впечатления, полученные в повседневной жизни (баюкают куклу).

Четвертый этап (с 3 до 7 лет) – собственная ролевая игра.

Использование игротерапии в деятельности педагога-психолога.

Игра служит для раскрытия и лечения искажений в развитии ребенка. Игротерапия ценна тем, что отбрасывает тень на подсознание и позволяет увидеть, с чем в игре ассоциируется у ребенка травма, проблема, опыт прошлого, что мешает ему нормально жить. Можно выделить пять признаков, по которым игру относят к терапевтическому средству.

1. Игра - это естественная обстановка для самовыражения ребенка.

2. То, что ребенок делает во время игры, символизирует его эмоции и страхи.

3. Бессознательно ребенок выражает эмоциями в игре то, что потом может осознать, он лучше понимает свои эмоции и справляется с ними.

4. Игра помогает строить хорошие отношения между ребенком и психологом и его поведение будет спонтаннее.

5. Игра позволяет психологу больше узнать об истории жизни ребенка. Для работы с детьми психолог может использовать свободную игру

Предпосылки формирования общения. Развитие общения со взрослыми, сверстниками.

Его предпосылкой являются реакции сосредоточения, возникающие у малыша в первые дни жизни в контакте со взрослыми. Одной из первых признаков этих контактов является улыбка ребенка в ответ на ласку взрослого (на 4-й неделе жизни). Уже на втором месяце жизни возникает специфически человеческая социальная по своей природе потребность - потребность во взрослом человеке, в общении со взрослыми, ухаживающие ребенка. Первичной формой проявления этой потребности является реакция оживления. Это непосредственно-эмоциональное общение с партнером. В таком общении, выражая свое отношение к партнеру, дети используют различные экспрессивно-мимические средства (взгляд, улыбка, выразительные движения, вокализация).

Общение со сверстниками имеет ряд существенных особенностей, качественно отличающих его от общения с взрослым.

Первое яркое отличие общения сверстников заключается в его чрезвычайно яркой эмоциональной насыщенности. Повышенная эмоциональность и раскованность контактов дошкольников отличает их от взаимодействия с взрослым. В среднем в общении сверстников наблюдается в 9-10 раз больше экспрессивно-мимических проявлений, выражающих самые разные эмоциональные состояния - от яростного негодования до бурной радости, от нежности и сочувствия до драки. Дошкольники чаще одобряют ровесника и гораздо чаще вступают с ним в конфликтные отношения, чем при взаимодействии с взрослым.

Столь сильная эмоциональная насыщенность общения детей, по-видимому, связана с тем, что начиная с четырехлетнего возраста сверстник становится более предпочитаемым и привлекательным партнером по общению. Значимость общения выше в сфере взаимодействия со сверстником, чем с взрослым.

Другая важная особенность контактов детей заключается в их нестандартности и нерегламентированности. Если в общении с взрослым даже самые маленькие дети придерживаются определенных форм поведения, то при взаимодействии со сверстниками дошкольники используют самые неожиданные и оригинальные действия и движения. Этим движениям свойственна особая раскованность, ненормированность, незаданность никакими образцами: дети прыгают, принимают причудливые позы, кривляются, передразнивают друг друга, придумывают новые слова и небылицы и т. д.

Подобная свобода, нерегламентированность общения дошкольников позволяет проявить свою оригинальность и свое самобытное начало. Если взрослый несет для ребенка культурно нормированные образцы поведения, то сверстник создает условия для индивидуальных, ненормированных, свободных проявлений ребенка. Естественно, что с возрастом контакты детей все более подчиняются общепринятым правилам поведения. Однако нерегламентированность и раскованность общения, использование непредсказуемых и нестандартных средств остается отличительной чертой детского общения до конца дошкольного возраста.

Еще одна отличительная особенность общения сверстников - преобладание инициативных действий над ответными. Особенно ярко это проявляется в невозможности продолжить и развить диалог, который распадается из-за отсутствия ответной активности партнера. Для ребенка значительно важнее его собственное действие или высказывание, а инициатива сверстника в большинстве случаев им не поддерживается. Инициативу взрослого дети принимают и поддерживают примерно в два раза чаще. Чувствительность к воздействиям партнера существенно меньше в сфере общения со сверстником, чем с взрослым. Такая несогласованность коммуникативных действий детей часто порождает конфликты, протесты, обиды.

Различают четыре этапа развития потребности в общении ребёнка со взрослым.

1 этап - потребность во внимании и доброжелательности взрослого. Это достаточное условие благополучия ребёнка в первом полугодии жизни.

2 этап - нужда в сотрудничестве или соучастии взрослого. Такое содержание потребности в общении появляется у ребёнка после овладения им произвольным хватанием.

3 этап - нужда в уважительном отношении взрослого. Она возникает на фоне познавательной деятельности детей, направленной на установление чувственно не воспринимаемых взаимосвязей в физическом мире.

Дети стремятся к своеобразному "теоретическому" сотрудничеству со взрослым, выражающемуся в совместном обсуждении явлений и событий предметного мира.

4 этап - потребность во взаимопонимании и сопереживании взрослого. Эта потребность возникает в связи с интересом детей к миру человеческих отношений и обусловлена овладением детьми правилами и нормами их отношений. Ребёнок стремится добиться общности взглядов со взрослыми. Это позволяет малышу использовать их как руководство в своих поступках.

Игровые методы ознакомления детей с окружающим миром. Виды игр по ознакомлению с окружающим миром. Дидактические игры экологического содержания.

В этих играх используются натуральные предметы природы (овощи, фрукты, цветы, камни, семена, сухие плоды), картинки с изображением растений и животных, настольные игры и всевозможные игрушки.

Дидактические игры с естественным материалом природы или изображениями его являются основным способом сенсорного воспитания, развития познавательной деятельности.

Игры проводят на занятиях, экскурсиях, прогулках в специально отведенное для них время. Дидактические игры, применяемые на занятиях, помогают детям усвоить качества предметов и уточнить представления, полученные в процессе наблюдения в природе.

Дидактические игры нужно постепенно усложнять. Так, например, узнавание предметов следует давать сначала по внешнему виду, потом на ощупь, затем по описанию и наконец, по ответам на поставленные вопросы к загадке. Наиболее трудным является объединение объектов по общим признакам и отгадывание предметов по ответам на вопросы.

Во время дидактической игры с растениями нужно воспитывать бережное отношение к ним.

Игры с естественным материалом природы. На прогулках широко применяются игры детей с естественным материалом.

В многочисленных играх с песком, водой, снегом, камешками дети знакомятся с качеством и свойствами природных материалов, накапливают чувственный опыт. Так, например, дети узнают, что вода бывает холодной и теплой, разливается, в ней тонут камни, плавают щепки и легкие игрушки, что сухой снег рассыпается, а из мокрого можно лепить и т. д.

В ходе игры с природным материалом (снегом, водой, песком) воспитатель, беседуя с детьми, помогает им усвоить некоторые свойства материала, например: «Коля взял сухой песок, он рассыпается» или «Тоня положила в формочку мокрый песок, у нее вышел хороший пирожок».

Забавляясь такими игрушками, как вертушки, стрелы, мельницы, дети знакомятся с действием ветра, воды и усваивают ряд фактов, которые в дальнейшем помогут им понять простейшие физические законы (плавание предметов в воде, движение в воздухе и др.).

Гуляя с детьми в лесу, полезно обращать их внимание на сучки, сухие ветки, корни, которые по своим очертаниям напоминают птиц, зверей. Постепенно дети начинают присматриваться к природному материалу и отыскивать в нем сходное со знакомыми предметами. Это очень радует их и способствует развитию наблюдательности и воображения.

В младших группах игра обычно занимает все занятие, в средней, старшей и подготовительной к школе группах она чаще всего является частью занятия и продолжается от 5 до 20 минут.

В младших группах проводят игры, в которых ребенок должен научиться различать предметы по внешнему виду. Организуя такую игру, воспитатель поручает детям принести лист, цветок, морковь, свеклу, картофель и т. д.

В средней группе, играя, дети узнают предметы (овощи, фрукты) на ощупь. К таким играм относятся «Угадай, что в мешочке?», «Узнай, что в руках?».

Для первой из этих игр воспитатель заранее приготовляет мешочек и кладет в него овощи или фрукты (картофель, луковицу, свеклу, морковь, огурец, яблоко, грушу, лимон). Дети по очереди опускают в мешочек руку, берут предмет, ощупывают его, называют, а затем вынимают и показывают всей группе.

После того как у детей накопятся конкретные представления о растениях (полевых, лесных, комнатных и т.д.), в старшей группе можно дать дидактические игры на сравнение предметов и узнавание их по частям (цветкам, листьям). Проводя игру, например «Узнай, чей лист?», дети сравнивают лист, полученный для отгадывания, с листьями, имеющимися у растений.

В подготовительной к школе группе проводят игры, требующие выявления некоторых признаков растений или животных, умения их описать, сделать обобщение.

Словесные дидактические игры, например «Узнай предмет по описанию», «Угадай, что это?» или «Кто это?», организуют на знакомом детям материале; с их помощью активизируется мышление детей, развивается речь.

Труд как метод воспитательно-образовательной работы в детском саду имеет важное значение. Непосредственно соприкасаясь с предметами и явлениями природы, дети приобретают конкретные знания о ней, устанавливают некоторые связи между развитием растений и уходом за ними человека. Все это положительно влияет на развитие мышления детей, создает основу для материалистического миропонимания.

Систематический труд на огороде, в саду, цветнике и уголке природы повышает интерес детей к растениям и животным, помогает воспитывать у детей любовь и бережное отношение к объектам природы, способствует формированию высоких нравственных качеств.

Посильный физический труд оказывает полезное воздействие на общее развитие детей, совершенствует функции их анализаторов, и в первую очередь двигательного.

Труд в детском саду применяется в повседневном уходе за растениями и животными на земельном участке ив уголке природы, иногда на занятиях. Но нельзя превращать труд детей в самоцель. Воспитывая те или иные трудовые навыки, следует расширять или закреплять знания детей о природе. Так, например, перед посевом дети должны рассмотреть семена (форму, размер, цвет), перед посадкой черенков повторить названия частей растения (стебель, листья, цветки).

У детей необходимо воспитывать сознательное отношение к труду, требовать, чтобы они осмысливали производимую работу, понимали ее цель. Очень важно, чтобы дети не только усвоили тот или иной прием, но и поняли, зачем он нужен. Поэтому, показывая посев семян, посадку черенков, доливку воды в аквариум и другие трудовые операции, совершенно необходимо сопровождать их пояснениями.

Если всю деятельность детей свести к механическому проведению тех или иных операций, то, как бы ни был эффективен их результат, труд потеряет воспитательно-образовательную ценность. Любой новый трудовой прием воспитатель должен объяснить и показать сам, затем его повторяют двое-трое детей средней группы и один или двое старшей и подготовительной к школе групп. Только после этого можно предложить выполнение приема всей группе. Постоянное применение одних и тех же приемов ведет к образованию трудового навыка и тем обеспечивает успешное выращивание растений и уход за животными.

К основным приемам, применяемым в трудовом обучении детей, относятся ознакомление с трудом взрослых, пример самого воспитателя, поручение детям различных трудовых операций и проверка их выполнения, оценка проделанной работы воспитателем и всей группой{7;65}.

Труд на земельном участке. Подготавливают участок к выращиванию растений работники детского сада и родители. Они вскапывают землю под огород и цветник, готовят грядки. Дети участвуют в очистке участка и в работах по выращиванию растений.

Дети младших групп собирают при уборке участка камешки, щепки и складывают их в кучу, с помощью воспитателя сажают лук, сеют крупные семена, наблюдают поливку грядок и клумб, рыхление почвы и прополку растений, участвуют в сборе выращенного урожая.

Дети средней и старшей групп принимают более активное участие в работе. Они сгребают мусор граблями и переносят его в кучу на носилках. С помощью воспитателя они сеют крупные семена гороха, фасоли, свеклы, овса, настурции и других растений, поливают клумбы и грядки, рыхлят землю, наблюдают прополку, собирают спелые овощи.

Детей подготовительной к школе группы привлекают к участию в перекопке земли и разбивке ее комков, к посеву семян, высадке рассады, поливке, рыхлению, прополке растений, сбору урожая, посадке саженцев деревьев.

Подвижные игры в физическом воспитании и развитии детей. Классификация подвижных игр и методика их проведения.

Подвижная игра с правилами — это сознательная, активная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих правилами. По определению П.Ф.Лесгафта, подвижная игра является упражнением, посредством которого ребенок готовится к жизни. Увлекательное содержание, эмоциональная насыщенность игры побуждают ребенка к определенным умственным и физическим усилиям.

Специфика подвижной игры состоит в молниеносной, мгновенной ответной реакции ребенка на сигнал «Лови!», «Беги!», «Стой!» и др.

Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребенка в игре (игры с малой, средней, большой подвижностью), по видам движений (игры щ бегом, метание и т.д.), по содержанию (подвижные игры с правилами и спортивные игры).

В теории и методике физического воспитания принята следующая классификация игр.

К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные игры. К спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др.

Сюжетные подвижные игры отражают в условной форме жизненный или сказочный эпизод. Ребенка увлекают игровые образы. Он творчески воплощается в них, изображая кошку, воробышка, автомобиль, волка, гуся, обезьяну и т.д.

Несюжетные подвижные игры содержат интересные детям двигательные игровые задания, ведущие к достижению цели. Эти игры делятся на игры типа: перебежек, ловишек; игры с элементами соревнования («Кто скорее добежит к своему флажку?» и т.п.); игры-эстафеты («Кто скорее передаст мяч?»); игры с предметами (мячи, обручи, серсо, кегли и т.п.).

Для маленьких детей используют игры-забавы («Ладушки», «Коза рогатая» и др.). •

Спортивные игры, по данным М. П. Голощекиной, Э.И.Адаш-кявичене и др., целесообразно использовать в старшей и подготовительной к школе группах дошкольного учреждения.

Значительное внимание педагог уделяет подготовке атрибутов игры. Педагог изготавливает их вместе с детьми или в их присутствии (в зависимости от возраста).

Важно правильно организовать игру в зависимости от содержания, очередности выполнения заданий. Она может быть проведена одновременно со всеми детьми или с небольшой группой. Педагог варьирует способы организации игр в зависимости от их структуры и характера движений. Он продумывает способы сбора детей на игру и внесение игровых атрибутов. Ознакомление детей с новой игрой проводится четко, лаконично, образно, эмоционально в течение 1,5—2 мин. Объяснение сюжетной подвижной игры, как уже отмечалось, дается после предварительной работы с ребенком по формированию представлений об игровых образах. Тематика сюжетных подвижных игр разнообразна: это могут быть эпизоды из жизни людей, явлений природы, подражание повадкам животных. В ходе объяснения игры перед детьми ставится игровая цель, способствующая активизации мысли, осознанию игровых правил, формированию и совершенствованию двигательных навыков. При объяснении игры используется краткий образный сюжетный рассказ.

Использование музыкальных дидактических игр для развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста

Музыкально-дидактические игры всегда содержат развитие действия, в котором сочетаются элементы занимательности, соревнования с сенсорными заданиями. Цель игровых действий заключается в том, чтобы помочь ребенку услышать, различить, сравнить некоторые свойства музыкальных звуков, а именно: их высоту, силу, длительность, тембр. Игровые правила и действия регулярно проводимых с детьми музыкально-дидактических игр помогают планомерному и систематическому развитию музыкального слуха, вырабатывают умения не просто слышать музыкальные произведения, а вслушиваться в них, различать смену регистра, динамики, ритма в одном и том же произведении. Кроме того, музыкально-дидактические упражнения и игры, особенно с применением настольно-печатного материала, позволяют детям самостоятельно упражняться в усвоении способов сенсорных действий. Известно, что совершенствование музыкального слуха находится в прямой зависимости от систематичности проводимых упражнений.

Дидактические игры в процессе формирования у детей дошкольного возраста математических представлений.

Дидактические игры по формированию математических представлений условно делятся на следующие группы:

1. Игры с цифрами и числами

2. Игры путешествие во времени

3. Игры на ориентирование в пространстве

4. Игры с геометрическими фигурами

5. Игры на логическое мышление

Дидактические игры в процессе речевого развития детей дошкольного возраста.

Использование дидактических игр способствует решению следующих задач:

- побуждать детей к общению друг с другом и комментированию своих действий;

- способствовать закреплению навыков пользования инициативной речью;

- совершенствовать разговорную речь;

- обогащать словарь;

- формировать грамматический строй языка и т.д.

Урок – ведущая форма организации учебного процесса: понятие, цели, требования к современному уроку. Типы и структура урока. Психолого-педагогический анализ

Урок – это логически закономерный, целостный, ограниченный определёнными рамками времени отрезок учебно – воспитательного процесса. По отношению к процессу обучения урок необходимо рассматривать как самостоятельную целостную систему, как целенаправленную деятельность во времени и пространстве. В нём представлены в сложном взаимодействии все основные элементы учебно – воспитательного процесса: цели, содержание, методы и организация. Качество урока зависит от правильного определения каждого из этих компонентов и их рационального сочетания. При любом индивидуальном методическом почерке должны соблюдаться некоторые основные требования, вытекающие из объективных закономерностей учебно – воспитательного процесса, открытые педагогической наукой.

Цели – воспитательные, образовательные, развивающие, формирующие.

Состав современного содержания образования определяет род требований к уроку:

Урок должен предусматривать задания, предполагающие применение новых знаний на практике в изменённой по сравнению с изученной ситуацией.

Часть знаний должна быть получена в процессе самостоятельного поиска путём решения поисковых задач.

Изложение материала на уроке должно быть вариантным по своей структуре.

Необходимо определить, с какими предстоящими проблемами и перспективами, связанными с данной темой, целесообразно ознакомить учащихся.

Одним из основных требований к уроку является научность, т.е. соответствие его содержания уровню современной науки и процесса обучения – достижениями педагогики.

Существенной стороной урока является индивидуализация обучения. Она необходима в качестве условия, обеспечивающего работу каждого ученика в доступном ему темпе, для поощрения перехода одного уровня развития к другому.

Урок должен быть логической единицей темы, иметь свою строгую, единую внутреннюю логику, определяемую дидактическими целями, содержанием средствами, методами и приёмами обучения.

Структура урока в соответствии с логикой должна быть чёткой, в соответствии с дидактической целью урока и закономерностями процесса обучения. Но этими частями являются не традиционный опрос, изучение нового, закрепление и т.д., а также, обуславливающие движение к цели урока, т.е. усвоение его содержания. При этом содержание этих шагов, их объём и порядок изменчивы и зависят от содержания учебного материала, дидактической цели, закономерностей процесса усвоения, состава класса, методического почерка учителя.

Эффективность современного урока предполагает и применение современных технических средств. Они нужны не только потому, что совершенствуют процесс усвоения, повышают производительность учебного труда, обогащают разнообразие применения того или иного метода, но и потому, что вносят в урок атмосферу современной технической культуры. Вместе с тем совершенно несомненно и то, что технические средства не только не способны заменить учителя и общение с ним, но и само выполнение ими своей роли возможно только при условии высокой общей и педагогической культуры учителя.

Урок должен служить не только обучению, но и воспитанию учащихся. Каждый урок должен воспитывать всеми своими компонентами, содержанием, методами и средствами обучения, организацией, уровнем и характером классного коллектива, обликом учителя, общей атмосферой и стилем школы.

Культура учителя, его интеллектуальный, нравственный и идейно – политический облик является основной предпосылкой реализации всех указанных и возможных других требований к современному уроку и условий его эффективности.

Современный урок – одна из важнейших проблем не только педагогики, но и школьной гигиены. Речь должна идти о рациональной организации занятий, о правильном режиме дня. При составлении расписания уроков следует правильно располагать во времени и чередовать трудные уроки, занятия умственным и физическим трудом.

Наиболее распространенную и используемую на практике классификацию ввёл Б. П. Есипов и выделил следующие типы уроков:

1.Изучение нового материала.

2.Урок закрепления знаний и формирование умений и навыков.

3.Урок обобщения и систематизации знаний.

4.Урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков учащихся.

5.Комбинированный или смешанный урок.

1 тип: Изучение нового материала.

Вид урока: - лекция,

- урок с элементами беседы,

- лекция с элементами презентации,

- урок конференция,

- экскурсия,

- исследовательская работа.

Цель урока: изучение новых знаний и первичное их закрепление.

Структура урока:

I.Организация начала урока (2 минуты). Заинтересовать детей, привлечь их внимание к уроку, сообщить тему и цель урока.

II.Проверка домашнего задания (3 минуты). Определённый уровень усвоенного материала предыдущей темы и подготовка школьников к восприятию новой информации.

III.Основная часть. Изучение нового материала (20 минут). Научное, увлекательное, доступное изложение нового материала с привлечением учащихся.

IV.Первичное закрепление знаний (5 минут). Можно использовать специальные задания после объяснения нового материала. Провести беседу с целью выработки умений и применения знаний.

V.Подведение итогов урока (2 минуты). Выяснить чему научились дети на уроке, что узнали нового и аргументировать оценку знаний учащихся.

VI.Информация о домашнем задании (3 минуты). Сообщение домашнего задания и разъяснение способов его выполнения.

2 тип: Урок закрепления знаний и формирование умений и навыков.

Вид урока: - практикум,

- экскурсия,

- лабораторная работа,

- деловая игра,

- урок дискуссия.

Цель урока: Вторичное закрепление усвоенных знаний, выработка умений и навыков по их применению.

Структура урока:

I.Организация начала урока (2 минуты). Заинтересовать детей, привлечь их внимание к уроку, сообщить тему и цель урока.

II.Проверка домашнего задания (3 минуты). Определённый уровень усвоенного материала предыдущей темы и подготовка школьников к восприятию новой информации.

III.Эта часть меняется.

IV.Контроль и самопроверка знаний учащихся.

V.Подведение итогов урока (2 минуты). Выяснить чему научились дети на уроке, что узнали нового и аргументировать оценку знаний учащихся.

VI.Информация о домашнем задании (3 минуты). Сообщение домашнего задания и разъяснение способов его выполнения.

3 тип: Урок обобщения и систематизации знаний.

Вид урока: - семинары,

- конференция,

- обобщённый урок,

- урок собеседование,

- урок дискуссия, диспут.

Цель урока: Обобщение знаний учащихся в систему. Проверка и оценка знаний учащихся.

Этот тип урока используется при повторении крупных разделов изученного материала.

Структура урока:

I.Организация начала урока (2 минуты). Заинтересовать детей, привлечь их внимание к уроку, сообщить тему и цель урока.

II.Основная часть. Изучение нового материала (20 минут). Научное, увлекательное, доступное изложение нового материала с привлечением учащихся.

III.Контроль и самопроверка знаний учащихся.

IV.Подведение итогов урока (2 минуты). Выяснить чему научились дети на уроке, что узнали нового и аргументировать оценку знаний учащихся.

V.Информация о домашнем задании (3 минуты). Сообщение домашнего задания и разъяснение способов его выполнения. (По выбору)

4 тип: Урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков учащихся.

Вид урока: - зачёт,

- экзамен,

- контрольная работа,

Цель урока: Определить уровень знаний, умений и навыков учащихся и выявить качество знаний учащихся, рефлексия собственной деятельности.

Структура урока:

I.Организация начала урока (2 минуты). Заинтересовать детей, привлечь их внимание к уроку, сообщить тему и цель урока.

II.Основная часть. Изучение нового материала (20 минут). Научное, увлекательное, доступное изложение нового материала с привлечением учащихся.

III.Подведение итогов урока (2 минуты). Выяснить чему научились дети на уроке, что узнали нового и аргументировать оценку знаний учащихся.

IV.Рефлексия.

5 тип: Комбинированный или смешанный урок.

Вид урока: - практикум,

- конференция,

- семинар,

- контрольная работа,

- лекция,

Цель урока: Выработка умений самостоятельного применения знаний в комплексе и перенос их в новые условия.

Структура урока.

I.Организация начала урока (2 минуты). Заинтересовать детей, привлечь их внимание к уроку, сообщить тему и цель урока.

II.Проверка домашнего задания (3 минуты). Определённый уровень усвоенного материала предыдущей темы и подготовка школьников к восприятию новой информации (в зависимости от формы обучения может и не присутствовать).

III.Основная часть. Изучение нового материала (20 минут). Научное, увлекательное, доступное изложение нового материала с привлечением учащихся.

IV.Первичное закрепление знаний (5 минут). Можно использовать специальные задания после объяснения нового материала. Провести беседу с целью выработки умений и применения знаний.

V.Подведение итогов урока (2 минуты). Выяснить чему научились дети на уроке, что узнали нового и аргументировать оценку знаний учащихся.

VI.Информация о домашнем задании (3 минуты). Сообщение домашнего задания и разъяснение способов его выполнения.

Схема психолого-педагогического анализа занятия (урока) (По Овчаровой Р.В.)

А) Место и значение данного урока в перспективном плане развития воспитанников. Формулировка цели.

В какой мере учтены в целевой установке урока конечная задача перспективного плана, психологические задачи изучения раздела и темы, характер изучаемого на уроке материала.

в) какими приемами стимулировалась активность, самостоятельность мышления детей (система вопросов, создание проблемных ситуаций, проблемно-эвристические задачи различного уровня, задачи с недостающими и излишними данными, поисковая исследовательская работа на уроке и др.);

г) каков уровень достигнутого понимания (описательное, сравнительное, объяснительное, обобщающее, оценочное, проблемное); как педагог руководил формированием убеждений и идеалов;

д) какие виды творческих работ использовались на уроке и как педагог руководил творческим воображением детей (объяснение темы и целей работы, условий ее выполнения, обучение отбору и систематизации материала, а также обработке результатов и оформлению работы).

3. Закрепление результатов работы:

а) формирование навыков с помощью упражнений;

б) предупреждение интерференции и обучение переносу ранее усвоенных навыков на новые условия работы.

IV. Организованность детей (учащихся)

Анализ уровня умственного развития, отношения к учению отдельных воспитанников (в возможных пределах).

Какие группы детей по уровню обучаемости выделяет педагог и как сочетает фронтальную работу в группе с групповыми и индивидуальными формами учебных занятий.

V. Учет возрастных особенностей детей

Как учитываются возрастные особенности воспитанников во всех звеньях подготовки к занятию (уроку) и его осуществления: в определении цели и стиля урока, в организации познавательной деятельности детей и при дифференцированном подходе к ним в процессе обучения.

4. Организация обучения детей дошкольного возраста. Сущность и содержание понятия «форма организация обучения». Учение как ведущий вид деятельности младшего школьника. Пути управления учением: традиционное, программированное, проблемное обучение. Использование учения П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственной деятельности в организации образовательного процесса. Причины учебной неуспеваемости и её коррекция.

Психическое развитие человека на всех возрастных ступенях осуществляется в процессе различных видов деятельности. Именно в деятельности он овладевает общественно историческим опытом, накопленным человечеством - усваивает знания, умения и навыки и приобретает свойственные человеку психические свойства и способности. Однако не все виды деятельности имеют одинаковое значение для психического развития. Как указывает А.Н. Леонтьев, деятельность в целом не складывается механически из отдельных видов деятельности. Одни виды деятельности на данном этапе играют главную роль в развитии, другие являются подчиненными и играют второстепенную роль (Леонтьев А.Н.).

Главным видом человеческой деятельности, определяющим само возникновение и историческое развитие человека, становление его сознания является труд; он представляет собой деятельность, направленную на производство определенных общественно полезных (или, по крайней мере, потребляемых обществом) продуктов - материальных или идеальных. Другие виды деятельности, такие как игра, учение, общение возникли в ходе истории в тесной связи с трудом, частично - как обслуживающие труд, частично - как формы подготовки к нему. В современном обществе, наряду с трудом, основными видами деятельности являются игра и учение.

Эти основные виды деятельности не исчерпывают, однако, всего ее богатства и не на всех возрастных ступенях имеют одинаковое значение. Труд в его зрелых формах недоступен ребенку, что же касается игры и учения, то каждый из этих видов деятельности выступает в качестве ведущего лишь на определенной возрастной ступени, в то время как на других возрастных ступенях ведущей являются другие виды деятельности.

Ведущая деятельность, по определению А.Н. Леонтьева, - это не просто деятельность, наиболее часто встречающаяся на данном этапе развития, деятельность, которой человек отдает больше всего времени. Она характеризуется тремя главными признаками (Леонтьев А.Н.).

1. Внутри ведущей деятельности появляются и развиваются другие, новые виды деятельности, которые сами могут приобрести ведущее значение в дальнейшем, на следующей возрастной ступени. Так, учение первоначально появляется в форме игры: ребенок начинает учиться, играя.

2. В ведущей деятельности формируются и развиваются отдельные психические процессы. В частности, в игре складываются образное мышление, активное воображение, а в учении - отвлеченное логическое мышление.

3. От ведущей деятельности зависит формирование личности ребенка, ее основные изменения в данный период. Например, именно в игре дошкольник, с одной стороны, осваивает общественные функции и соответствующие нормы поведения взрослых людей («каким бывает рабочий, учитель и т.п.») а, с другой стороны, учится устанавливать взаимоотношения со сверстниками, согласовывать с ними свои действия.

В начале своего формирования учебная деятельность возможна только на основе постановки учебных задач обучающим, которые осуществляют также функции контроля и оценки. Развитые формы УД предполагают переход контроля и оценки в самоконтроль и самооценку, самостоятельную конкретизацию поставленных извне целей.

В педагогике принято выделять три основных типа обучения: традиционное (или объяснительно- иллюстративное), проблемное и программированное.

Каждый из этих типов имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Однако есть явные сторонники и того, и другого типа обучения. Нередко они абсолютизируют достоинства ими предпочитаемого обучения и не в полной мере учитывают его недостатки. Как показывает практика, наилучшие результаты можно достичь лишь при оптимальном сочетании различных типов обучения. Можно привести аналогию с так называемыми технологиями интенсивного обучения иностранным языкам. Их сторонники часто абсолютизируют преимущества суггестивных (связанных с внушением) способов запоминания иностранных слов на подсознательном уровне, и, как правило, пренебрежительно относятся к традиционным способам преподавания иностранных языков. Но ведь правила грамматики внушением не осваиваются. Они осваиваются давно отработанными и ставшими теперь уже традиционными методиками обучения.

Сегодня наиболее распространенным является традиционный вариант обучения (см. анимацию). Основы этого типа обучения были заложены почти четыре века тому назад еще Я.А. Коменским («Великая дидактика») (Коменский Я.А.).

Термин «традиционное обучение» подразумевает, прежде всего, классно- урочную организацию обучения, сложившуюся в XVII в. на принципах дидактики, сформулированных Я.А.Коменским, и до сих пор являющуюся преобладающей в школах мира.

Отличительные признаки традиционной классно- урочной технологии следующие:

учащиеся приблизительно одного возраста и уровня подготовки составляют класс, который сохраняет в основном постоянный состав на весь период школьного обучения;

класс работает по единому годовому плану и программе согласно расписанию. Вследствие этого дети должны приходить в школу в одно и то же время года и в заранее определенные часы дня;

основной единицей занятий является урок;

урок, как правило, посвящен одному учебному предмету, теме, в силу чего учащиеся класса работают над одним и тем же материалом;

работой учащихся на уроке руководит учитель: он оценивает результаты учебы по своему предмету, уровень обученности каждого ученика в отдельности и в конце учебного года принимает решение о переводе учащихся в следующий класс;

учебные книги (учебники) применяются, в основном, для домашней работы. Учебный год, учебный день, расписание уроков, учебные каникулы, перемены, или, точнее, перерывы между уроками - атрибуты классно- урочной системы.

Сегодня наиболее перспективным и соответствующим социально- экономическим, а также и психологическим условиям является проблемное обучение.

В чем сущность проблемного обучения? Его трактуют и как принцип обучения, и как новый тип учебного процесса, и как метод обучения, и как новую дидактическую систему.

Под проблемным обучением обычно понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению (см. рис. 5).

Проблемное обучение заключается в создании проблемных ситуаций, в осознании, принятии и разрешении этих ситуаций в ходе совместной деятельности обучающихся и учителя, при оптимальной самостоятельности первых и под общим направляющим руководством последнего, а также в овладении учащимися в процессе такой деятельности обобщенными знаниями и общими принципами решения проблемных задач. Принцип проблемности сближает между собой процесс обучения с процессами познания, исследования, творческого мышления (Махмутов М.И.).

Проблемное обучение (как и любое другое обучение) может способствовать реализации двух целей:

Первая цель — сформировать у учащихся необходимую систему знаний, умений и навыков.

Вторая цель — достигнуть высокого уровня развития школьников, развития способности к самообучению, самообразованию.

Обе эти задачи могут быть реализованы с большим успехом именно в процессе проблемного обучения, поскольку усвоение учебного материала происходит в ходе активной поисковой деятельности учащихся, в процессе решения ими системы проблемно- познавательных задач.

Важно отметить еще одну из важных целей проблемного обучения - сформировать особый стиль умственной деятельности, исследовательскую активность и самостоятельность учащихся (Кудрявцев Т.В.).

Особенность проблемного обучения заключается в том, что оно стремится максимально использовать данные психологии о тесной взаимосвязи процессов обучения (учения), познания, исследования и мышления. С этой точки зрения, процесс учения должен моделировать процесс продуктивного мышления, центральным звеном которого является возможность открытия, возможность творчества (Пономарев Я.А.).

Сущность проблемного обучения сводится к тому, что в процессе обучения в корне изменяется характер и структура познавательной деятельности учащегося, приводящее к развитию творческого потенциала личности учащегося. Главным и характерным признаком проблемного обучения является проблемная ситуация.

Программированное обучение - это обучение по заранее разработанной программе, в которой предусмотрены действия как учащихся, так и педагога (или заменяющей его обучающей машины). Идея программированного обучения была предложена в 50- х гг. ХХ в. американским психологом Б. Скиннером для повышения эффективности управления процессом учения с использованием достижений экспериментальной психологии и техники. Объективно программированное обучение отражает применительно к сфере образования тесное соединение науки с практикой, передачу определенных действий человека машинам, возрастание роли управленческих функций во всех сферах общественной деятельности. Для повышения эффективности управления процессом учения необходимо использовать достижения всех наук, имеющих отношение к этому процессу, и прежде всего кибернетики - науки об общих законах управления. Поэтому развитие идей программированного обучения оказалось связанным с достижениями кибернетики, которая задает общие требования к управлению процессом учения. Реализация этих требований в обучающих программах базируется на данных психолого- педагогических наук, изучающих специфические особенности учебного процесса. Однако при разработке этого типа обучения одни специалисты опираются на достижения только психологической науки (одностороннее психологическое направление), другие - только на опыт кибернетики (одностороннее кибернетическое). В практике обучения - типично эмпирическое направление, при котором разработка обучающих программ основывается на практическом опыте, а из кибернетики и психологии берутся только отдельные данные.

В основу общей теории программированного обучения положено программирование процесса усвоения материала. Данный подход к обучению предполагает изучение познавательной информации определенными дозами, являющимся логически завершенными, удобными и доступными для целостного восприятия.

Сегодня под программированным обучением понимается управляемое усвоение программированного учебного материала с помощью обучающего устройства (ЭВМ, программированного учебника, кинотренажера и др.). Программированный материал представляет собой серию сравнительно небольших порций учебной информации («кадров», файлов, «шагов»), подаваемых в определенной логической последовательности.

Теория поэтапного формирования умственных действий не взята на вооружение ни в средней, ни в высшей школах. Тем не менее, люди учатся, затем работают (и, зачастую, неплохо), есть несомненные успехи традиционной системы обучения. Отчасти это объясняется тем, что обучение людей прошло очень долгий путь и накопило огромный эмпирический багаж.

Методики обучения, построенные в соответствии с этой теорией, позволяют достичь результатов более высокого качества, в более короткие сроки, с меньшими затратами усилий и материально- финансовых средств.

– методики многократно ускоряют (минимум в два раза, а иногда и на порядок) процесс выработки интеллектуальных и практических навыков и умений высокого качества;

– методики индивидуализируют процесс обучения, доводя буквально каждого обучаемого до нужного уровня профессионализма;

– методики делают обучение практически безошибочным для учащихся (нет тех «проб и ошибок», которые присущи обычным методам);

– методики предоставляют возможность самообучения любому желающему, если он захочет овладеть какой- нибудь новой для себя деятельностью;

– методики исключают необходимость специального заучивания, делают ненужным заблаговременное запоминание знаний до начала их применения;

– методики не требуют никаких дополнительных дорогостоящих технических средств обучения помимо тех, которыми обычно пользуются;

– методики дают долговременный экономический эффект, ибо каждая методика служит так долго, сколько существует данная специальность или данная профессиональная деятельность;

– методики обеспечивают такое качество подготовки по осваиваемой деятельности, что, как правило, ее выполняют безошибочно от 95 до 100 % обучаемых, которые могут работать как профессионалы сразу после завершения обучения.

Основу методики ускоренного обучения составляют психологический закон усвоения знаний, согласно которому они формируются в человеческой голове не до, а в процессе их практического применения, а также специально разработанные схемы ориентировочной основы действий.

Проблема школьной неуспеваемости - одна из центральных в педагогике и педагогической психологии. Выявлено, что школьная неуспеваемость может быть следствием причин как непсихологического характера: семейно бытовые условия, педагогическая запущенность, уровень образования родителей, так и психологического: недостатки в познавательной, потребностно- мотивационной сферах, индивидуально психологические особенности учащихся, несформированность анализа и синтеза. Многообразие причин неуспеваемости затрудняет деятельность учителя по их выявлению, и в большинстве случаев учитель выбирает традиционный способ работы со слабоуспевающими учащимися - дополнительные занятия с ними, состоящие в основном в повторении пройденного учебного материала. При этом чаще всего такие дополнительные занятия проводятся сразу с несколькими отстающими учащимися. Однако, эта работа, требующая большой затраты времени и сил, оказывается бесполезной и не даёт желаемого результата.

Психологическая коррекция при неуспеваемости предполагает воздействие на индивидуальный механизм приобретения знаний у данного ребенка, то есть на развитие его познавательных способностей вообще, а не усвоение отдельной дисциплины.

Организационные формы экологического образования детей. Классификация и структура занятий

Урок как форма организации учебного процесса по экологии

Как известно, урок как форма обучения существует более 300 лет и попытка замены урока другими организационными формами пока остаются на уровне эксперимента.

Внеурочная работа по экологии

Внеурочная работа как форма организации учебной деятельности учащихся обусловлена необходимостью решения обязательных учебных задач, заложенных в программе. Она, как и урок, является обязательной. Однако в отличие от урока она не ограничена строгими временными рамками, и продолжительность ее выполнения определяется индивидуальными особенностями ребенка.

Внеклассная работа по экологии

Внеклассная работа в отличие от внеурочной не является обязательной. Она строится по интересам учащихся и на принципе полной добровольности. Ведущей задачей внеклассной работы является расширение эрудиции школьников, развитие их личностных качеств с учетом индивидуальных интересов. Особое значение внеклассная работа имеет для развития индивидуальных творческих способностей учащихся, исследовательских умений и навыков, организации системы предпрофильной подготовки школьников.

Одним из перспективных методов воспитания экологической культуры является метод проектной деятельности. Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, он развивает познавательный интерес к различным областям знаний, формирует навыки сотрудничества.

Основной целью детско–взрослых проектов является развитие свободной творческой личности ребёнка, которая определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей по формированию экологической воспитанности.

Цель данного направления в работе с родителями – вовлекать их в разнообразные виды деятельности по экологическому воспитанию, способствовать взаимодействию по воспитанию бережного отношения детей к природе.

Интегрированные занятия.

Интегрированные занятия, вошедшие в нашу педагогику только в 90-х гг.XXвека, предполагают более глубокую форму взаимосвязи,взаимопроникновения разного содержания воспитания и образования детей. Такая связь обеспечивает более глубокое и разностороннее познание предметов и явлений действительности,формирование ассоциаций и их активизацию в процессе творчества в разнообразных формах эстетической деятельности.В интеграции один вид искусства выступает стержневым,другой - помогает более широкому и глубокому осмыслению образов и их созданию разными выразительными средствами.Интегрированные занятия направлены на изучение нового материала.Педагогический смысл такого преподавания состоит в том,что оно предполагает планировать занятия по теме, общей для нескольких предметов,которые могут проводиться разными воспитателями в разное время.

Экскурсия и целевые прогулки: их классификация, тематика, содержание, технология проведения.

Классификация способствует выделению основных черт экскурсий, определяющих характер их разработки, составления и проведения. По составу участников различают экскурсии, рассчитанные на следующие категории: детей и школьников; взрослых (студентов, учащуюся молодежь и т. д. ); городских жителей; сельских жителей; местное население; приезжих туристов; индивидуалов. По содержанию экскурсии подразделяют на обзорные (многоплановые, затрагивающие несколько тем) и тематические. По месту проведения экскурсии принято делить на следующие группы:музейные, городские, загородные, в пути следования (дорожный обзор). По форме проведения различают следующие экскурсии: обычные, рекламные, учебные: экскурсии-лекции, экскурсии-массовки, экскурсии-прогулки и др. По способу передвижения экскурсии подразделяются на пешеходные, транспортные и комбинированные. Транспортные экскурсии (в подавляющем большинстве автобусные) состоят из двух частей: анализа экскурсионных объектов (например, памятников истории и культуры) на остановках и рассказа в пути между объектами, связанного с характеристикой памятников и памятных мест, мимо которых следует группа. Обзорные экскурсии строятся на показе объектов(памятников истории и культуры, зданий и сооружений, природных объектов, мест знаменитых событий, элементов благоустройства города, промышленных и сельскохозяйственных предприятий и т. д В обзорных экскурсиях события излагаются крупным планом. Это дает общее представление о городе, крае, области, республике, государстве в целом В каждой из них освещается несколько подтем (история города, краткая характеристика промышленности, науки, культуры, народного образования и др. )

Одинаковых экскурсий не существует, они различаются прежде всего по теме. Слово «тема» в переводе с греческого означает «то, что положено в основу». Тема представляет собой понятие, относящееся к содержанию чего-либо. Это понятие содержит указания:

– какому именно кругу явлений посвящается данное произведение;

– к чему стремится автор (привлечь внимание читателей, слушателей, зрителей);

– что именно и с каких позиций хочет автор осмыслить в своем произведении.

Цель связана с понятиями цель и идея и предусматривает изложение не только определенного материала, но и четких идейных позиций. Идея – замысел экскурсии, ее главная мысль. Тема и идея составляют идейно-тематическую основу произведения (экскурсии).

Каждая экскурсия должна иметь свою четко определенную тему.

Тема в экскурсии – предмет показа и рассказа. Формирование темы представляет собой краткое и концентрированное изложение основного содержания экскурсии.

Подготовка новой темы, содержания экскурсии – это многомесячный напряженный труд коллектива работников. Особенностью каждой экскурсионной темы является то, что она тесно связана с объектами показа и с тем экскурсионным материалом, который насыщает ее содержание. Этот материал должен быть подан в таком объеме, который может быть усвоен экскурсантами при показе объектов.

Тема играет решающую роль в объединении внешне разрозненных частей экскурсии в единое целое. Она регулирует рассказ, не давая возможности экскурсоводу рассказать об объекте все, что он о нем знает, особенно в тех случаях, когда объект бывает многоплановым и содержит обширную информацию. Именно темой экскурсии определяется – как показать объект, какую часть информации дать экскурсантам в данном случае.

Некоторые объекты показываются в нескольких экскурсиях. Например, Кремль и Красная площадь показываются в обзорных экскурсиях. И в каждой из них об одном и том же объекте дается разный объем информации, в рассказах он освещается в различных ракурсах.

Большое значение имеет выдержанность тематики экскурсии. Весь рассказ и показ должен «работать» на ее основную тему. По пути следования группы в экскурсию могут «вторгаться» объекты, расположенные на данном маршруте, но не относящиеся к выбранной теме. Сведения о таких объектах могут быть очень интересными, но второстепенными к конкретно рассматриваемой теме. Поэтому экскурсовод может сообщить о них экскурсантам только в качестве ответов на вопросы.

Каждая тема представляет собой совокупность целого ряда подтем. У каждой подтемы должна быть полнота и логическая завершенность. Правильно разработанная подтема должна восприниматься экскурсантами не сама по себе, а вместе с другими подтемами, в композиции.

Разработка и создание новой экскурсии по любой теме - сложный процесс, требующий активного участия целого коллектива работников.

Содержание будущей экскурсии, ее познавательная ценность находятся в прямой зависимости от знаний методистов и экскурсоводов, их компетентности, степени практического усвоения ими основ педагогики и психологии, умения выбрать наиболее эффективные способы и приемы влияния на аудиторию.

Экскурсия - это результат двух важнейших процессов: ее подготовки и проведения. Они связаны между собой, взаимообусловлены. Невозможно обеспечить высокое качество проведения экскурсии при непродуманной подготовке.

В работе по подготовке новой экскурсии можно выделить два основных направления:

- разработка новой темы экскурсии (новой вообще или новой только для данного экскурсионного учреждения);

- подготовка начинающего или уже работающего экскурсовода к проведению новой для него, но уже ранее разработанной и проводимой в данном учреждении экскурсии.

Первое направление - процесс создания новой для экскурсионного учреждения экскурсии.

Подготовка новой экскурсии поручается творческой группе. В ее состав включается от 3 до 7 человек, а в отдельных случаях и больше, в зависимости от сложности темы. В большинстве своем это работающие в учреждении экскурсоводы. Часто в качестве консультантов приглашаются специалисты различных отраслей - научные работники музеев, преподаватели вузов и средних школ и т. д.

Обычно каждому из участников творческой группы поручается разработка одного из разделов, одной из подтем экскурсии или одного или нескольких вопросов подтемы. В целях контроля за работой выбирается руководитель творческой группы.

Подготовка новой экскурсии проходит три основных ступени:

- Предварительная работа - подбор материалов для будущей экскурсии, их изучение (т. е. процесс накопления знаний по данной теме, определение цели и задач экскурсии). Одновременно с этим происходит отбор объектов, на которых будет построена экскурсия.

- Непосредственная разработка самой экскурсии включает в себя: составление экскурсионного маршрута; обработку фактического материала; работу над содержанием экскурсии, ее основной частью, состоящей из нескольких основных вопросов; написание контрольного текста; работу над методикой проведения экскурсии; выбор наиболее эффективных методических приемов показа и рассказа во время проведения экскурсии; подготовку методической разработки новой экскурсии; написание экскурсоводами индивидуальных текстов.

- Заключительная ступень - прием (защита) экскурсии на маршруте. Утверждение новой экскурсии руководителем экскурсионного учреждения, допуск экскурсоводов, защитивших свою тему, до работы на маршруте.

В простейшем виде схема всех экскурсий независимо от темы, вида и формы проведения одинакова: вступление, основная часть, заключение.

Вступление, как правило, состоит из двух частей:

- организационной (знакомство с экскурсионной группой и инструктаж экскурсантов о правилах безопасности в пути и поведения на маршруте);

- информационной (краткое сообщение о теме, протяженности и продолжительности маршрута, времени отправления и прибытия назад, санитарных остановках и месте окончания экскурсии).

Основная часть строится на конкретных экскурсионных объектах, сочетании показа и рассказа. Ее содержание состоит из нескольких подтем, которые должны быть раскрыты на объектах и объединены темой. Количество подтем экскурсии обычно от 5 до 12. При этом важным для создания экскурсии является подбор объектов таким образом, чтобы были только те объекты, которые помогали бы раскрыть содержание темы экскурсии, причем в определенной дозировке по времени и в зависимости от значимости той или иной подтемы в данной экскурсии.

Заключение, как и вступление, не связано с экскурсионными объектами. Оно должно занимать по времени 5-7 минут и состоять из двух частей. Первая - итог основного содержания экскурсии, вывод по теме, реализующий цель экскурсии. Вторая - информация о других экскурсиях, которые могут расширить и углубить данную тему. Заключение так же важно, как и вступление, и основная часть.

Очень важно, чтобы экскурсия была достаточно интересна. Но не менее важно, чтобы она не была перегружена потоком ненужной туристам информации, чтобы способ подачи материала не был утомительным, а способствовал бы наилучшему восприятию ее той или иной категорией экскурсантов. В связи с этим тематика экскурсии непременно должна быть сориентирована на определенную категорию экскурсантов (взрослых или детей, молодежь, городских или сельских жителей, работников гуманитарных профессий, иностранцев и т. д.). Такой учет называется дифференцированным подходом к экскурсионному обслуживанию. Он должен учитывать не только интересы, но и цели потребителей. Если экскурсия предоставляется, например, в рамках фольклорного тура, то основной упор в рассказе и показе необходимо делать на историю, памятники, национальные особенности региона. Если же экскурсия входит в программу делового тура, то следует уделять внимание показу различных деловых и общественных центров и т. п. При организации экскурсионного обслуживания в рамках курортного отдыха привлекательны экскурсионные прогулки с наблюдением природных ландшафтов, памятников, объектов.

В процессе подготовки новой экскурсии можно выделить ряд основных этапов, которые располагаются в определенном порядке. Рассмотрим их в той последовательности, которая сложилась в практике работы экскурсионного учреждения.

Впервые понятие «этапы подготовки экскурсии» было введено в обиход в 1976 г. Тогда же было названо пятнадцать этапов:

1. Определение цели и задач экскурсии.

2. Выбор темы.

3. Отбор литературы и составление библиографии.

4. Определение источников экскурсионного материала. Знакомство с экспозициями и фондами музеев по теме.

5. Отбор и изучение экскурсионных объектов

6. Составление маршрута экскурсии.

7. Объезд или обход маршрута.

8. Подготовка контрольного текста экскурсии.

9. Комплектование «портфеля экскурсовода».

10. Определение методических приемов проведения экскурсии.

11. Определение техники ведения экскурсии.

12. Составление методической разработки.

13. Составление индивидуальных текстов.

14. Прием (сдача) экскурсии.

15. Утверждение экскурсии.

Обучение родной речи и языку на занятиях: особенности занятий по развитию речи, их классификация в зависимости от дидактической задачи, этапа и метода обучения. Комплексный подход к решению задач развития речи на занятиях. Роль ингегративных занятий. Дидактические требования к организации занятий.

Одним из основных средств речевого развития является обучение - целенаправленный, систематический и планомерный процесс, при котором под руководством воспитателя дети овладевают определенным кругом речевых навыков и умений (А. М. Алексеева, В. И. Яшина).

Роль обучения в овладении ребенком родным языком подчеркивалась К. Д. Ушинским, Е. И. Тихеевой, А. П. Усовой, Е. А. Флериной и другими. Обучение родному языку в методике рассматривается широко: как педагогическое воздействие на речь детей в повседневной жизни и на занятиях. Говоря об обучении языку в повседневной жизни имеют в виду содействие речевому развитию ребенка в совместной деятельности воспитателя с детьми и в их самостоятельной деятельности.

Важнейшей формой организации обучения речи в методике считаются специальные занятия.

Некоторые методисты считают, что следует отказаться от специальных занятий по развитию речи, оставив их лишь в старшей и подготовительной группах как занятия по подготовке к обучению грамоте. Задачи же речевого развития нужно решать на других занятиях. С этой точкой зрения нельзя согласиться, она противоречит научным данным о роли и характере обучения родной речи. Целый ряд речевых навыков и умений, составляющих основу языковой способности, формируется только в условиях специального обучения: развитие смысловой стороны слова, усвоение системных отношений между словами, овладение умениями связной монологической речи.

Необходимость занятий определяется рядом обстоятельств:

- без специальных обучающих занятий невозможно обеспечить на должном уровне речевое развитие детей. А. П. Усова считала, что процесс обучения вносит в речевое развитие детей такие качества, которые в обычных условиях развиваются слабо. Занятия помогают преодолеть стихийность речевого развития, решать задачи развития речи планомерно, в определенной системе и последовательности;

- занятия помогают реализовать возможности развития речи в дошкольном детстве, самом благоприятном периоде для овладения языком.

- на занятиях внимание ребенка целенаправленно фиксируется на определенных языковых явлениях, которые постепенно становятся предметом его осознания. В повседневной жизни исправление речи не дает желаемого результата;

- в детском саду, по сравнению с семьей, наблюдается дефицит речевого общения с каждым ребенком, занятия в известной мере помогают компенсировать этот дефицит.

Своеобразие речевых занятий в том, что на них основная деятельность - речевая, которая тесно связана с умственной деятельностью, с речевой активностью ребенка.

Типология занятий учитывает: ведущую задачу (занятия по развитию словаря, формированию грамматического строя и т. д.); применение наглядного материала (использование реальных предметов, наблюдений и др.: рассматривание предметов, наблюдение за животными, экскурсии); этап обучения (первоначальный этап обучения, его закрепление или автоматизация); дидактические цели (занятия по сообщению нового материала, закреплению знаний, обобщению и систематизации, контрольные занятия, комбинированные занятия, интегративные занятия, комплексные занятия), количество участников (групповые, индивидуальные, фронтальные).

Занятия по развитию речи должны отвечать общим методическим требованиям:

- тщательная предварительная подготовка к занятию;

- определение оптимальной нагрузки (соответствие материала занятия возрастным возможностям умственного и речевого развития детей);

- воспитательный характер занятия;

- эмоциональный характер занятия;

- четкая структура занятия;

- четкий побор программного материала, задач, средств и методов работы;

- обеспечение повторности материала, сочетание фронтальных и индивидуальных форм работы;

- обеспечение речевой активности каждого материала;

- учет результатов занятия.

Типы физкультурных занятий. Структура занятий и ее обуславливаемость педагогическими задачами. Методика проведения физкультурных занятий.

Выделены следующие типы физкультурных занятий:

Занятие традиционного типа, который может носить обучающий, смешанный, вариативный характер.

Занятие тренировочного типа направлено на развитие двигательных и функциональных возможностей детей; включает большое количество циклических музыкально - ритмических движений, элементы акробатики и т.д.

Игровое занятие построено на основе разнообразных подвижных игр, игр - эстафет, игр - аттракционов.

Сюжетное занятие содержит целостную сюжетно-игровую ситуацию.

Занятие с использованием тренажеров и спортивных комплексов.

Занятие ритмической гимнастикой.

Занятие по интересам направлено на развитие двигательных способностей и творчества детей, где им предоставляется возможность самостоятельного выбора движений с предлагаемыми пособиями.

Тематическое занятие проводится по специальной методике, посвящено одному виду физических упражнений: лыжи, элементы игры в теннис и др.

Комплексное занятие включает элементы развития речи, математики т.д., а также дополнительные задачи из других разделов программы, которые решаются посредством движений.

Занятие на воздухе содержат большое количество интенсивных движений (бега, прыжков)

Контрольно - проверочное занятие - своеобразный итоговый зачет, направленный на выявление количественных и качественных результатов в основных видах движений и в развитии физических качеств.

Занятие «Туризм» дает возможность закрепить двигательные навыки и умения, полученные ранее с использованием разных пособий и природного окружения.

В структуре физкультурного занятия выделяются 3 части: вводно-подготовительная — разминка; основная, в ходе которой решается комплекс запрограммированных задач; заключительная, назначение которой - восстановить пульс и дыхание. Такой подход диктуется необходимостью оптимальных доз физических нагрузок, т.е. таких, которые обеспечивают тренирующий эффект без вреда здоровью ребенка.

Основы методики физкультурных занятий исходят из их специфики, заключающейся в том, что каждое занятие представляет собой:

- определенную "оздоровительную дозу" в виде движения, физической нагрузки, влияющую на здоровье детей, их правильное физическое развитие и подготовленность, обязательно с учетом индивидуальных особенностей;

- двигательную деятельность, где движение всегда должно восприниматься организмом как "мышечная радость" и использоваться воспитателем как средство разностороннего развития; общение со сверстниками и воспитателем как социальный комфорт; обучение двигательным умениям как возможность самовыражения. Выполнение этих требований обеспечивает в определенной степени демократический стиль отношений воспитателя с детьми.

Показатели эффективности физкультурного занятия

Задача занятая |

Содержательная направленность |

Критерии результативности |

Образовательные |

формирование двигательных умений |

Усвоение задач занятия всеми детьми |

Оздоровительные |

Формирование систем и функций организма, удовлетворение потребности в движении; укрепление здоровья |

Оптимальность физической нагрузки, двигательной активности; наличие закаливающих мероприятий |

Воспитательные |

Умственное, нравственное, трудовое воспитание; развитие интереса к физическим упражнениям |

Наличие специальных ситуаций, активизирующих мышление, выбор способа поведения; эстетическая обстановка; положительный эмоциональный тонус детей |

Для усвоения программного содержания занятий детей необходимо продумать и обеспечить логическую цепочку приемов.

1. Определить «дозу» программного материала в соответствии с принципами обучения, возрастными и индивидуальными возможностями детей, т.е. запрограммировать определенный результат обучения.

2. Трансформировать задачу педагога в задачу для ребенка, поставив ее интересно, четко, конкретно, с учетом возраста.

3. Выбрать приемы обучения (наглядные, словесные, практические, творческие задания) в зависимости от этапа обучения тому или иному движению, а также наиболее оптимальные пособия, место, тип и форму занятия.

4. Создать условия для многократного повторения движения.

5. Оценивать двигательные умения детей (в младших группах - общая похвала, в старших - общая, дифференцированная и индивидуальная).

Методика проведения физкультурных занятий.

Работа в разновозрастной группе требует от воспитателя знания программы в умения быстро ориентироваться в выборе путей решения одинаковых задач применительно к детям разного возраста и уровня обученности.

Обучение в такой группе организуется в виде занятий трех типов:

1) со всеми детьми по одному разделу обучения, но с разным программным содержанием для возрастных подгрупп;

2) со всеми детьми по разным разделам обучения (одни рисуют, другие считают);

3) с одной возрастной подгруппой (другая в это время самостоятельно играет).

Практика показывает, что при обучении движениям следует использовать занятия первого и третьего типов. Второй тип неудобен, так как внимание рисующих детей отвлекают занимающихся физкультурой.

Третий тип используется при освоении упражнений, специфических для данного возраста. Например, со старшими дошкольниками разучиваются прыжки с разбега, различные способы метания, ползание по-пластунски, проводятся игры и упражнения в соревновательной форме, эстафеты и т.д. Малыши же учатся самостоятельно ходить по большому кругу, одновременно начинать и оканчивать общеразвивающие упражнения, реагировать на сигналы и зрительные ориентиры и т.д.

По возрастному составу смешанная группа может быть 2-возрастной, а в однокомплексном детском саду - 3 и 4-возрастной. В любом случае на физкультурных занятиях первого тала целесообразно делить группу на две подгруппы. В одну подгруппу организуются дети, составляющие по возрасту большинство. Дети 3-возрастной группы присоединяются к смежной возрастной группе. Например, одну подгруппу составляют старшие дети, вторая состоят на 2/3 из малышей и на 1/3 из детей среднего возраста. Но дети среднего возраста лишь организационно относятся к младшей подгруппе.

В разных видах упражнений требования к ним конкретизируются. Например, вся младшая подгруппа упражняется в катании мячей друг другу. Но малыши катают мячи диаметром 20 см, а дети среднего возраста - диаметром 12-15 см, и расстояние при этом увеличено на 80-100 см. Кроме того, малыши могут катать мячи, сидя на полу, а дети среднего возраста - из наклона или приседа.

Специфические трудности в организации и проведении физкультурных занятий существенно возрастают в группе, объединяющей контрастные возрасты - старший и младший.

Начинать совместные занятия следует примерно со 2-го квартала. К этому времени завершается период привыкания у малышей: они овладевают элементарными действиями, в общих чертах ориентируются в пространстве, понимают указания воспитателя.

Физкультурные занятия строятся по общепринятой схеме.

I. Вводная часть (строевые упражнения, различные виды ходьбы и бега, перестроение для выполнения общеразвивающих упражнений).

II. Основная часть (общеразвивающие упражнения (комплекс); упражнения в основных движениях (2-4); подвижные игры (1—2).

III. Заключительная часть (спокойная ходьба, или игра малой подвижности, или танец).

Образовательно-воспитательное значение музыкальных занятий, их развивающие функции. Специфика проведения и особенности организации музыкальных занятий с младшими и старшими детьми дошкольного возраста.

Основная форма образовательной работы с детьми — музыкальные занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание дошкольников, формирование музыкальных способностей каждого ребенка.

Занятия включают чередование различных видов деятельности (пения, ритмики, слушания музыки, игры на детских инструментах, ознакомления с элементами музыкальной грамоты) и обеспечивают тем самым разностороннее развитие музыкальных способностей детей. Занятия содействуют воспитанию многих положительных качеств личности ребенка. Объединяют детей общими радостными, эстетическими переживаниями, совместными действиями, учат .культуре поведения, требуют определенной сосредоточенности, проявления умственных усилий, инициативы и творчества. Занятия оказывают несомненное влияние на другие формы организации детей. Самостоятельная музыкальная деятельность ребят будет активнее на основе знаний, умений, навыков, приобретенных на занятиях. Праздники, развлечения пройдут успешнее, интереснее, если выученные на занятиях песни, пляски, хороводы дети исполнят выразительно и непринужденно.

Музыкальные занятия проводятся одновременно со всей группой. Их структура, содержание зависят от учебных заданий и возраста детей. Первый год жизни рассматривается как подготовительный этап к обучению, основанный на активном общении взрослого и малыша. Начиная со второй группы раннего возраста (и во всех последующих группах) музыкальные занятия проводятся сначала небольшими подгруппами, а затем со всеми вместе по 10 — 13 минут два раза в неделю.

Содержание занятий включает обучение пению, слушанию музыки, ритмике, элементам музыкальной грамоты, игре на детских инструментах. Объем знаний по этим видам деятельности определен программой и задачами музыкального воспитания для каждой возрастной группы детского сада.

Остановимся на некоторых общих вопросах, раскрывающих содержание занятий. На музыкальных, как и на других занятиях осуществляется общевоспитательная работа, развиваются специальные способности, формируется творческое, инициативное отношение к учебному материалу. Требования к качеству усвоенных навыков усложняются и повышаются от группы к группе.

Отличительным является то, что ребят обучают сразу нескольким видам музыкальной деятельности (пению, движению и т. д) чего нет, скажем, на занятиях по рисованию, лепке, математике и др. Отметим, что физкультурные занятия тоже включают различную детскую деятельность — упражнения гимнастического типа, игры перестроения, но они направлены только на развитие движений.

Трудность построения занятия заключается в том, что педагогу необходимо умело переключать внимание детей с одного вида деятельности на другой, не снижая эмоционального подъема, когда звучат произведения, различные по тематике, настроению.

Другая трудность — последовательность разучивания учебного материала: первоначальное знакомство, усвоение навыков в процессе обучения, повторение, закрепление, исполнение выученного. На одном занятии этапы разучивания того или иного произведения могут не совпадать. Например, из трех песен, над которыми ведется работа, одна усвоена хорошо и выразительно исполняется, другая прослушивается впервые, третья только разучивается.