- •«Петербургский государственный университет путей сообщения» (фгбоу впо пгупс)

- •Глава 1. Методы решения нелинейных уравнений…………..............15

- •Глава 2. Задача приближения функций………………………….…...23

- •Введение

- •Цели и задачи дисциплины

- •Программа дисциплины

- •Особенности современных инженерных задач

- •О культуре вычислений

- •Правила записи приближенных чисел

- •Глава 1. Методы решения нелинейных уравнений

- •Постановка задачи. Отделение корней.

- •Метод бисекции

- •Метод простой итерации

- •Метод Ньютона

- •Глава 2. Задачи приближения функций

- •Метод интерполирования

- •Интерполяционный многочлен в форме Лагранжа

- •Интерполяционный многочлен в форме Ньютона

- •Нелинейная задача метода наименьших квадратов

- •Глава 3. Численные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений и систем дифференциальных уравнений

- •Задача Коши для дифференциального уравнения первого порядка

- •Численные методы решения задачи Коши

- •Метод сеток. Основные понятия и определения.

- •Примеры разностных схем и соответствующих им численных методов

- •Явная схема Эйлера

- •Неявная схема Эйлера

- •Симметричная схема

- •Схемы Рунге – Кутты

- •Многошаговые схемы (схемы Адамса)

- •Схемы Адамса – Моултона (неявные многошаговые схемы)

- •Сходимость. Погрешность аппроксимации. Порядок точности

- •Оценка погрешности. Правило Рунге

- •Библиографический список

Глава 1. Методы решения нелинейных уравнений

Большинство

нелинейных уравнений, встречающихся

при решении инженерных задач, невозможно

решить в явном виде. Приведем в качестве

примера следующее уравнение

![]() .

.

В подобных случаях применяются численные методы. Более того, многие из тех задач, которые возможно решить аналитическими методами, нередко гораздо быстрее и эффективнее решаются численными методами с требуемой точностью.

Постановка задачи. Отделение корней.

Пусть дано нелинейное

уравнение

![]() ,

где

,

где

![]() – непрерывно дифференцируемая функция.

Решение уравнения

состоит из двух этапов:

– непрерывно дифференцируемая функция.

Решение уравнения

состоит из двух этапов:

1) Отделение корней, то есть отыскание областей, в каждой из которых заключен ровно один корень уравнения.

2) Вычисление каждого отделенного корня с заданной точностью.

Отделение корней можно произвести графически с сопутствующим анализом на монотонность, смену знака, выпуклость функции. В частности, полезны следующие сведения из математического анализа:

1) Если

![]() – непрерывная строго монотонная функция

и

– непрерывная строго монотонная функция

и

![]() ,

то на отрезке

,

то на отрезке

![]() существует единственный корень уравнения

.

существует единственный корень уравнения

.

2) Признак строго

монотонного убывания (возрастания)

дифференцируемой функции

![]() на отрезке

:

на отрезке

:

![]() на

.

на

.

3) Признак строгой

выпуклости вверх (вниз) дважды

дифференцируемой функции

на отрезке

:

![]() на

.

на

.

Способы отделения корня:

1) Составляется

таблица значений функции

на промежутке изменения аргумента

![]() ,

и если окажется, что для соседних значений

аргументов значения функции имеют

разные знаки, то корень уравнения

находится между ними.

,

и если окажется, что для соседних значений

аргументов значения функции имеют

разные знаки, то корень уравнения

находится между ними.

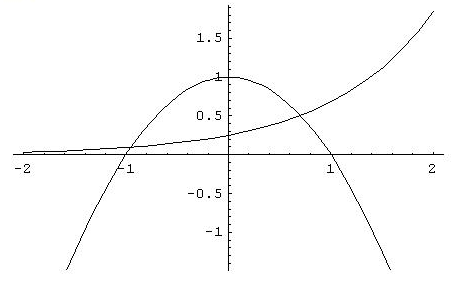

2) Строится график

функции

на промежутке изменения аргумента

;

тогда искомые корни находятся в некоторых

окрестностях точек пересечения графика

с осью

![]() .

.

3) Уравнение

заменяется равносильным

![]() .

Строятся графики функций

.

Строятся графики функций

![]() и

и

![]() ;

тогда искомые корни находятся в некоторых

окрестностях проекций на ось

точек пересечения этих графиков.

;

тогда искомые корни находятся в некоторых

окрестностях проекций на ось

точек пересечения этих графиков.

Пример:

Локализовать корни уравнения

![]() .

.

Решение:

Преобразуем уравнение к виду

![]() и построим графики функций

и построим графики функций

![]() ,

,

![]() .

.

Абсциссы точек

пересечения этих графиков являются

корнями данного уравнения. Из рисунка

видно, что уравнение имеет два корня

![]() и

и

![]() ,

расположенные на отрезках

,

расположенные на отрезках

![]() и

и

![]() .

На концах данных отрезков функция

.

На концах данных отрезков функция

![]() принимает значения разных знаков, так

как

принимает значения разных знаков, так

как

![]() .

Следовательно, в силу первой теоремы

Больцано-Коши на каждом из отрезков

и

находится по крайней мере один корень.

.

Следовательно, в силу первой теоремы

Больцано-Коши на каждом из отрезков

и

находится по крайней мере один корень.

В дальнейшем будем полагать, что корни уже отделены.

Для вычисления отделенного корня существует множество методов. Из них мы рассмотрим следующие: метод бисекции (метод деления пополам), метод простой итерации и метод Ньютона.

Метод бисекции

Простейшим методом

является метод бисекции, называемый

также методом деления пополам или

методом дихотомии. Он состоит в

следующем. Допустим, что удалось найти

отрезок

,

на котором расположен один корень. В

качестве начального приближения к корню

принимаем середину этого отрезка:

![]() .

Далее исследуем знаки значений функции

.

Далее исследуем знаки значений функции

![]() на концах отрезков

на концах отрезков

![]() и

и

![]() то есть в точках

то есть в точках

![]() .

Тот из отрезков, на концах которого

принимает значения разных знаков,

содержит искомый корень; поэтому его

принимаем в качестве нового исследуемого

отрезка

.

Тот из отрезков, на концах которого

принимает значения разных знаков,

содержит искомый корень; поэтому его

принимаем в качестве нового исследуемого

отрезка

![]() .

.

Вторую половину отрезка не рассматриваем (так как корня там нет). В качестве первого приближения к корню принимаем середину нового отрезка и т.д. После каждого приближения (итерации) отрезок, на котором расположен корень, уменьшается вдвое, то есть после k-ой итерации он сокращается в 2k раз.

Опишем очередную

![]() -ю

итерацию метода. Пусть отрезок

-ю

итерацию метода. Пусть отрезок

![]() уже найден и вычислены значения

уже найден и вычислены значения

![]() .

Тогда производятся следующие действия:

.

Тогда производятся следующие действия:

Вычисляется

.

.Если

,

то в качестве отрезка локализации

,

то в качестве отрезка локализации

принимается отрезок

принимается отрезок

,

в противном случае – отрезок

,

в противном случае – отрезок

.

.Вычисляется

.

.

Продолжение

описанного итерационного процесса дает

последовательность отрезков

![]() ,

,

![]()

![]() ,

содержащий искомый корень. Середина

,

содержащий искомый корень. Середина

![]() -го

отрезка – точка

-го

отрезка – точка

дает приближение к корню

дает приближение к корню

![]() ,

имеющее оценку погрешности

,

имеющее оценку погрешности

.

Это означает, что метод бисекции сходится

со скоростью геометрической прогрессии,

знаменатель которой

.

Это означает, что метод бисекции сходится

со скоростью геометрической прогрессии,

знаменатель которой

.

Аналогично оценивают скорости сходимости

других методов.

.

Аналогично оценивают скорости сходимости

других методов.

Итерационный

процесс следует продолжать до тех пор,

пока значение функции

после некоторой итерации с номером k+1

не станет по модулю не больше некоторого

заданного малого числа

![]() ,

то есть

,

то есть

![]() |.

После этого с погрешностью

|.

После этого с погрешностью

![]() полагают:

полагают:

![]() .

.

Замечание:

Другим вариантом условия окончания

итераций может служить

![]() .

Это условие следует из очевидного

неравенства

.

Это условие следует из очевидного

неравенства

![]() .

.

Пример: Найти

методом бисекции с точностью

![]() положительный корень уравнения

.

положительный корень уравнения

.

Решение: Из

предыдущего примера видно, что этот

корень был локализован на отрезке

,

причем

![]() .

Положим

.

Положим

![]()

.

.

I

итерация: Вычисляем

![]() .

Так как

.

Так как

![]() ,

то за очередной отрезок локализации

принимаем

,

то за очередной отрезок локализации

принимаем

![]() .

Вычисляем

.

Вычисляем

.

.

II

итерация: Вычисляем

![]() .

Так как

.

Так как

![]() ,

то

,

то

![]() и

и

.

.

Результаты следующих итераций (с четырьмя цифрами после десятичной точки) приведены в таблице

Номер итера-ции |

|

|

Знак

|

Знак

|

|

|

|

0 |

0.0000 |

1.0000 |

+ |

– |

0.5000 |

1.3513 |

1.0000 |

1 |

0.5000 |

1.0000 |

+ |

– |

0.7500 |

– 0.3670 |

0.5000 |

2 |

0.5000 |

0.7500 |

+ |

– |

0.6250 |

0.5693 |

0.2500 |

3 |

0.6250 |

0.7500 |

+ |

– |

0.6875 |

0.1206 |

0.1250 |

4 |

0.6875 |

0.7500 |

+ |

– |

0.7187 |

– 0.1182 |

0.0625 |

5 |

0.6875 |

0.7187 |

+ |

– |

0.7031 |

0.0222 |

0.0312 |

6 |

0.7031 |

0.7187 |

+ |

– |

0.7109 |

|

0.0156 |

При

![]() имеем

имеем

![]() .

Следовательно, заданная точность

достигнута и можно принять

.

Следовательно, заданная точность

достигнута и можно принять

![]() .

Окончательно получим

.

Окончательно получим

![]() .

.