- •Введение

- •Раздел I. Социология молодежи - отраслевая социология

- •Тема 1.

- •Тема 2. Специфика социологии молодежи

- •Раздел II. Теоретические основы социологического анализа молодежи

- •Тема 3.

- •Тема 5. Молодежь: поколенческий подход. Молодежь в системе межпоколенческих отношений

- •В статике:

- •В динамике:

- •Раздел III. История становления и развития социологии молодежи

- •Тема 6. Становление социологии молодежи

- •Тема 7.

- •Тема 8. Молодежный протест конца 1960-х годов и концепция «контркультуры»

- •Тема 9. Стилевой период в зарубежной социологии молодежи

- •1990-2000-Е годы

- •Тема 10. Отечественная социология молодежи в 1960-1990-е годы

- •Тема 11. Социальное самочувствие как индикатор социального развития молодежи

- •Тема 12. Динамика ценностных ориентации российской молодежи

- •Тема 13. Молодежь России и образование

- •Тема 14. Молодежь в сфере экономики

- •Тема 15. Молодой россиянин: становление гражданина

- •Тема 17.

- •Кто такой культурный человек?

- •Тема 18. Социальные девиации в молодежной сред Круг рассматриваемых проблем и понятий:

- •Заключение

Раздел II. Теоретические основы социологического анализа молодежи

Тема 3.

Молодежь как объект социологического исследования

Круг рассматриваемых проблем и понятий:

Противоречивость молодости. Лингво-семантический анализ молодости и молодежи. Подходы к определению молодежи и молодости. Интегра-тивный подход к пониманию молодежи. Определения понятия «молодежь». Молодость как этап жизненного цикла. Возрастные границы молодежи и исследовательские процедуры их фиксации. Возрастная статусная система, её параметры. Самоопределение молодежи. Социальная и возрастная стратификация молодежи. Социальные группы в структуре молодежи, их разнообразие и взаимодействие. Молодежь как целостность: проблемы дифференциации и единства. Многомерная модель молодежи.

Для социолога, изучающего молодежь, основное - объективно и всесторонне исследовать специфику и характер молодежи как социальной общности.

«Блажен, кто смолоду был молод...» Многим знакома эта поэтическая фор-мула. Но она содержит и глубокий социологический смысл:

• «смолоду» - достигнув молодежного возраста, периода молодости;

• «был молод» - ощущающий себя молодым, ведущий молодежный образ жизни, освоивший социальные роли молодого человека.

Формула невольно отразила серьезнейшие противоречия между формальным (календарным) возрастом, с которого в конкретном обществе отсчитывается начало молодости, и реальным уровнем социально-психологического, социального развития ребенка, достигшего этого возраста; между социально-нормативными требованиями к статусу и поведению молодых и индивидуальным многообразием социального взросления, социализации. Этим очерчен широкий круг проблем, охватывающих предметное поле социологии молодежи. Их анализ начнем с исходного - с определения понятия «молодежь».

Многое для понимания молодежи может дать лингво-семантический анализ. Он нацелен на сопоставление терминов русского и иностранных языков, фиксирующих те или иные этапы жизненного пути и уровни зрелости. Некоторые из них характеризуются большой степенью жесткости, например, в английском языке: infancy • младенчество (раннее детство); childhood - детство; adulthood - взрослость; oldage - старость. И действительно, рубежи между ребенком, взрослым и пожилым довольно четкие и в современном общественном сознании бесспорны. Но даже эти термины многозначны. Вошедшие в научный оборот понятия инфантильный, инфантилизм характеризуют особое социально-психологическое качество, когда у взрослого человека остаются доминирующими черты психического склада, свойственные детям. Гораздо менее строги термины, выражающие различные проявления юности, молодости1. Уже в русском языке это: отрочество, юность, молодость; подростки, молодые люди, юноши, девушки, молодежь. Столь же многообразны подобные термины и в английском языке: youth, adolescence, young people, adolescent, teenager. В одних случаях в этих терминах отразилось многовековое несамостоятельное, зависимое положение молодежи: «отрок», «хлопец» (от холопа). В других случаях в языке отражаются разные социальные задачи того или иного возрастного этапа. Так, в английском языке child • и ребенок, дитя, и «порождение»; adolescent - от лат. «ad + oles сегв» (выращивать) - подросток (или лучше по-польски - wyrostek) - выросший. Кстати, насколько различный по подходу смысл имеют два эти значения: «меня выращивают» и «я расту, подрастаю». Наконец, проявляется и нечеткость словоупотребления: подростки = молодежь. Так, в немецком языке Jugend означает и юность, и молодость2. Это отражает зыбкость, подвижность возрастных границ, что наиболее наглядно проявилось в английском teenager- тинэйджер, подросток в возрасте от 13 до 19 лет (teen).

ЗАДАНИЕ 2.1. Вероятно, все знакомы с произведением Л. Толстого шДепЬ ство, отрочество, юность». Попытайтесь определить границы каждого из этих состояний, опираясь в том числе и на свой жизненный опыт. Как бы вы ответили на вопрос: «Куда уходит детство»?___________________

Сложность и многогранность самого феномена молодежи, зыбкость и подвижность возрастных границ молодости определяют наличие в научной литературе довольно многочисленных подходов и определений молодежи и молодости. Выделим наиболее типичные из них;

• психофизиологический подход - молодость - это период развития человеческой личности между «puberty» (половая зрелость) и «maturity» (полная зрелость);

• социально-психологический подход - молодежь - «определенный возраст со своими биологическими и психологическими отношениями, а потому - всеми особенностями возрастного класса»;

• конфликтологический подход - молодость - это «трудный, полный стрессов и

1 Очень социологически точно определили эту неопределенность молодежного возраста П.Л. и Б. Бергеры: «Быть молодым нелегко: удобства детского возраста находятся в процессе исчезновения, а преимущества зрелости еще не торопятся стать доступными» (Личностно-ориектированная социология. M.t 2004. С.238). 1 В этой связи примечательно, что целая глава учебника (Волков Ю.Г., Добренькое В.И., Кадарин Ф.Д., Савченко И.П., Шаповалов В.А. Социолога* молодежи: Учебное пособие/ Под ред. проф. Ю.Г. Волкова. Ростов н/Д,, 2001) посвящена анализу возрастных и социально-психологических аспектов юности (С.28-73).

чрезвычайно важный период жизни»; «длящийся конфликт между индивидом и обществом»; «проблемная стадия в развитии человека»;

• ролевой подход - молодость - это «особая поведенческая фаза в жизни людей, когда они более не играют ролей ребенка и в то же время не являются полноправными носителями ролей «взрослого»;

• субкультурный подход - молодежь - это группа со своим специфическим образом жизни, стилем поведения, культурными нормами и ценностями;

• стратификационный подход - молодежь - это социально-демографическая группа, ограниченная возрастными рамками; со специфичными социальными позициями, статусом и ролями;

• социализационный подход - молодость - это период социального роста, первичной социализации. «Главная цель юности - самоопределение, персонализа-ция. В юношеском возрасте бурно развивается чувство индивидуальности»;

• интеракционистский подход - молодость - это одно из трех состояний души, присущих каждому человеку. В отличие от состояния «родитель» (ориентация на нормативное поведение) и «взрослый» (ориентация на принятие разумных решений) оно проявляется в спонтанности, непосредственности поведения;

• аксиологический (ценностный) подход - молодость как социально значимый, важный этап жизненного цикла человека;

• субъективный подход - молодость - это особое мироощущение, устремленность в будущее, оптимизм, жизнелюбие, жажда деятельности, ощущение себя молодым вне зависимости от реального возраста;

• процессуальный подход - молодые - это те, кто не завершен, не интегрирован, находятся в состоянии становления, формирования.

ЗАДАНИЕ 2.2. Отмеченные подходы отражают многоплановость юввно-логии, разнообразив наук, объектом изучения которых является молодежь, молодость. Выделите из них те, которые носят социологический

характеру_________________________________________________________

Опираясь на эти разнообразные подходы, сегодня важно обобщить то позитивное, что есть в опыте зарубежных и отечественных юнологов. Поэтому не будем оценивать или критиковать их. Подчеркнем другое:

• необходимо учитывать различные реально существующие подходы;

• важно видеть, что множество определений связано со спецификой угла зрения на молодежь и ее проблемы с позиций конкретных научных дисциплин (психология, культурная антропология, социология и т.д.) и исследовательских установок;

• некоторые из определений (особенно стратификационное, социализационное, ролевое, субкультурное) акцентируют внимание на проблемах, которые действительно должны быть объектом социологического анализа. Поэтому при известной односторонности каждого из них они играют важную роль, фиксируя основные направления такого анализа;

• знакомство со всем спектром подходов и определений молодежи позволяет выделить те компоненты, которые должно включать интегративное социологическое определение.

Интегративное социологическое определение молодежи охватывает:

• возрастные границы и социально-психологические особенности;

• специфику социального статуса, ролевых функций и социокультурного поведения (в том числе - повседневные молодежные практики);

• специфику молодежи как социально-демографической группы; ее самоопределение и самоидентификацию;

• процесс социализации в единстве социальной адаптации и индивидуализации. Интегративный подход позволяет рассматривать молодежь в единстве

объективных и субъективных характеристик. Целостное видение молодежи в конечном счете требует выявления системного качества этой целостности. Именно оно и должно быть основой для социологического определения понятия «молодежь». Еще в конце 1960-х гг. социологом В.Т. Лисовским было сформулировано такое обобщенное определение: «Молодежь - это поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих (а в более зрелом возрасте уже усвоивших) общеобразовательные, профессиональные и культурные функции и подготавливаемых (подготовленных) обществом к усвоению и выполнению социальных ролей взрослого»1. Одновременно во многом сходное, хотя и более широкое (скорее ювенологическое, чем социологическое) определение молодежи дал И.С. Кон2: «Молодежь - социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и другим социально-психологических свойств. Молодость как определенная фаза, этап жизненного цикла, биологически универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и социально-психологические особенности имеют социально-историческую природу и зависят от общественного строя, культуры, закономерностей социализации, которые

' См.: Молодежь и современность. Л., I975.

1 Социология молодежи: Учебник/ Под ред. проф. В.Т. Лисовского. СПб., 1996. С.ЗЗ

«Современное общество должно переоткрыть молодежь как субъект истории».

И.М.Ильинский

свойственны данному обществу».

Получают распространение представления о молодежи, связывающие разные подходы. По мнению Ф.Р.Филиппова, молодежь - «большая общественная группа, имеющая специфические социальные и психологические черты, наличие которых определяется как возрастными особенностями молодых людей, так и тем, что их социально-экономическое и общественно-политическое положение, их духовный мир находятся в состоянии становления, формирования»1.

Другой вариант такого же целостного подхода предложен И.М. Ильинским2. Он акцентирует внимание на существенных характеристиках молодежи, которые должны быть отражены в её интегративном определении. Молодежь - это: < часть общества, большая специфическая возрастная подгруппа;

• носитель огромного интеллектуального, творческого потенциала;

• явление конкретно-историческое, социальный аккумулятор общественных трансформаций;

• объект и субъект социализации; субъект самоидентификации, самоосознания своих интересов;

• ресурс и потенциал будущего.

В известной мере обобщающим может рассматриваться подход В.И. Чупрова3, выделяющего в рамках социологии молодежи (и зарубежной, и отечественной) основные ориентации в понимании и определении молодежи, молодости: . молодежь-возрастная группа;

• молодость - определенный этап жизненного цикла;

• социальный статус, определяемый возрастом;

• молодежная субкультура;

• социальная сущность молодежи определяются её ролью и местом в общественном воспроизводстве.

Жизнь показала плодотворность этих определений, прежде всего - в соотнесении молодежи с возрастным социальным статусом, с процессом социализации. Но сегодня необходимо и их уточнение. Одно из таких интересных уточнений (с позиций тезаурусного подхода) предложено А.И. Ковалевой и В.А. Луковым. Они выделили ряд признаков, характеризующих молодежь как социальную группу:

• освоение и присвоение социальной субъектности;

, Филиппов ф.р. Молодежь// Российская социологическая энциклопедия. М.. 1998. С.297 , С» ' Ильинский И.М. и др. Молодежь планеты. М., 1999. С.22-4! См.: Чупров В.И. Молодежь////Социологическая энциклопедия. В 2 т. Т. 1. М., 2003. С.674-676; Чупров ИИ., Зубок НЭ.А., Уильяме К. Молодежь в обществе риска. М„ 2001; и др.

• переход (на определенном этапе жизни) от свойства быть объектом социализации к свойству быть субъектом социальной деятельности;

• наличие социального статуса молодых и самоидентификации как молодых;

• распространенные в этой социальной группе тезаурусы, выражающие и отражающие её символический и предметный мир1.

Дальнейшая конкретизация понимания молодежи требует более глубокого понимания её возрастных границ и социального статуса.

Уже понятийно-терминологический анализ подводит к проблеме возрастных границ молодежи. В социологии молодежи утвердилось представление об универсальности и временности периода молодости;

• Универсальность означает - эту стадию проходит любой человек.

• Временность - никто не может остаться «вечно молодым».

В социологическом анализе молодежи как специфической возрастной группы могут быть использованы подходы, выработанные в возрастной психологии. Но ее опыт не должен механически переноситься в социологию. Возрастная психология преимущественно изучает особенности психосоциального развития ребенка. Показательны идеи психолога Д.Б. Эльконина, выделявшего ряд взаимосвязанных подходов к возрастной периодизации психического развития;

• исторический подход - конкретно-историческая оценка тех или иных этапов, периодов развития личности;

• диалектический подход - понимание каждого из возрастных периодов как сложного, противоречивого процесса;

• фазовый подход - выделение различных по своему характеру переходов, переломных, критических точек и стадий, фаз психического развития;

• целостный подход - взгляд на каждый из этих периодов как на этап единого целостного жизненного цикла.

Интересна и идея психологов о двух кризисах молодежного возраста.

• Первый (16-18 лет) - кризис личностного развития, выбор взрослых ролей, поиск ответов на вопросы «Кто я? Зачем я? Что я могу? Чего я хочу?»

• Второй (30 лет) - кризис возрастного развития. Он завершает молодость (раннюю взрослость) и открывает этап возмужания. Кризис связан с поисками ответов на вопросы «Кем я стал? Многого ли я достиг? Таким ли я хотел быть?»

ЗАДАНИЕ 2.3. А кап бы вы, для кого первый кризис в основном уже позади, а второй - впереди, ответили на эти вопросы.__

' См.: Ковалева Л.И.. Луков В.А. Социология молодежи: Теоретические вопросы. М., I999. С.150

Что значит определить возрастные границы? Очевидно, это значит определить: • каковы границы (верхняя и нижняя)?

каковы критерии их фиксации? какова степень жесткости границ?

«Мы знаем - время растяжимо. Оно зависит от того, Какого рода содержимым Вы наполняете его», -метко

заметил С.Я. Маршак

• какова историческая подвижность границ? Возрастная граница - это граница возраста. Возраст - как и социальное время в целом - явление многомерное. Обычно возраст измеряют количеством прожитых лет. Физиологическое, психологическое, интеллектуальное и социокультурное развитие человека наполняет прожитые им годы разным содержанием. Правомерно разграничивать разные измерения возраста: биологическое, психологическое, социологическое.

В зависимости от четкости, жесткости выделения возрастных границ необходимо различать два подхода:

• статистический, демографический (границы возраста - четки, определенны);

• социологический, социально-психологический (границы подвижны, текучи). Порой реальность приходит в противоречие с исследовательскими задачами

и направленностью ряда наук, особенно «точных» (статистика, демография). В них обычно молодежный возраст сегодня фиксируется от 15 до 30 лет (16-29 лет). Такая склонность к точности, жесткости в принципе вполне объяснима. Она позволяет полнее и яснее представить основные тенденции демографического развития общества, определить ориентиры социальной и молодежной политики. И социологи не должны отвергать этот подход. Но одновременно они соотносят молодежь с социализацией, освоением соответствующих ролевых функций, достижением определенного социального положения, статуса. Подчеркивается текучесть этих процессов, невозможность жестких возрастных границ.

Само понимание возраста зависит от соответствующего контекста - исторического или актуализированного. Выделение молодежного возраста как самостоятельного и достаточно длительного периода возможно лишь тогда, когда продолжительность жизни (а значит, и взрослой жизни) достигает определенной величины. В этом плане представляют интерес данные демографов о возраставшей от эпохи к эпохе средней продолжительности жизни. Становится понятным, почему лишь недавно молодость превратилась в относительно самостоятельный и продолжительный (10-15 лет) этап жизни человека. Как отмечал педагог П.П. Блонский: «Юность человека не была вечным явлением,

Древний мир и |

Средневековье |

20-30 лет |

XVI - XVIII века |

|

25-35 лет |

XIX век |

|

30-50 лет |

XX век |

|

40-75 лет |

|

|

|

|

|

|

ем, но очень поздним, почти на глазах истории происшедшим приобретением человечества»1. Аналогичный путь проделало (но несколько раньше) детство. Как справедливо отмечают наши коллеги-юнологи, вплоть до XVII в. слова «boy» , «garson», «Knabe», ныне имеющие значение «мальчик», относились к мужчине в возрасте около 30 лет. Никаких специальных слов для обозначения детей и подростков не существовало. Только с XVII в. начала формироваться новая концепция детства2. К определению возрастных границ молодежи можно идти разными путями.

• разграничение этапов жизненного цикла - молодежь - это группа на этапе жизни между детством и взрослостью;

• выявление специфики ее образа и стиля жизни культуры и поведения;

• определение молодости как периода решения задач социализации. У каждого из этих подходов есть свои плюсы

и минусы. При «стилевом» подходе молодость предстает менее жестко очерченным явлением. Молодыми считаются и те, кто ведет моло-

«Стилизация подростковое™ и молодости приводит к расширению пространства «молодежности» не только во взрослость, ио и в детство».

Е Л.Омельченко, социолог

дежный образ жизни, но еще не «входит» или уже «вышел» из молодежного возраста.

Эта пространственная размытость, расплывчатость молодости становится особенно наглядной в современных условиях: «Современные отношения между открытой когда-то «молодежью» и тем, что называется «постмодернити», пошатнули и даже разрушили многие категории как классического марксизма, так и немарксистской социологии, включая ассоциации между молодостью и возрастом, молодостью и новаторством»3.

Не менее определенно характеризуют этот процесс зарубежные социологи: «Юность не только вставляется между детством и зрелостью как отчетливая биографическая фаза, но эта фаза еще и расширилась в обоих направлениях и была в значительной степени создана её собственным социокультурным миром. Глобальная

Блонский П.П. Возрастная педология. М., 1930. С, 174. Характерно и мнение Ф. Масгроуяа (социолог, Англия): «Юношество было изобретено в то же самое время, что и паровой двигатель. Изобретателем последнего был Уатт в 1765 г., первого - Руссо в 1762. Изобретя юношество, общество столкнулось с двумя основными проблемами: как и где приспособить его в социальную структуру и как сделать его поведение согласованным с соответствующими инструкциями» (Musgrove R Youth and ihe Social Order. L..I964.P.33).

Волков Ю.Г., Добренькое В.И. и др. Социология молодежи: Учебное пособие'' Под ред. проф. Ю.Г. Волкова. Ростов н/Д., 2001. С.54. Подробнее о социологии детства см.: Кислое А.Г. Социокультурные смыслы детства. Екатеринбург, 1998; Кон И.С. Ребенок и общество. М., 1988; Рыбинский Е.М. Детство как социальный феномен. М., 1998; Щеглова С.Н. Социология детства. М., 1996; Щеглова С.Н. Детство// Социологическая энциклопедия. В 2 т. Т.1. М„ 2003. С.276-277; Corsaro W. The Sociology of Childhood. L. 1997. 1 Омельчешсо ЕЛ. Молодежь: Открытый вопрос. Ульяновск, 2004. С. 15.

бальная тенденция состоит в том, что юность начинается все раньше и раньше и продолжается все дольше и дольше».1

Поэтому важно отмеченные подходы не противопоставлять, а сочетать. Их различия во многом определяются значимостью индивидуального своеобразия социокультурного развития молодого человека.

Этапы жизненного цикла (и в реальной жизни, и в общественном сознании) более четко, жестко выделены. Формирующиеся в обществе «образы молодости» (по аналогии с плодотворной идеей И. С. Кона об «образах детства»), хотя и изменчивы, но в конкретный исторический период достаточно определенны. Понятно, что они формируются под воздействием реальных социальных процессов.

Один из них - акселерация - более раннее и более быстрое физическое, половое, интеллектуальное взросление современного подростка. Наиболее наглядно сегодня этот процесс можно проследить на примере Японии, позднее многих других стран вступившей на путь ускоренного индустриального развития. За последние 30 лет японские школьники подросли на 7 (девушки) -10 см (юноши). Высокий, полный, близорукий - таков обобщенный портрет современного японского акселерата. Одновременно с акселерацией удлинилось социальное детство2. Увеличились сроки обязательного обучения в школе, первичной профподготовки. Материальные возможности семей, даже в условиях экономического кризиса, позволяют родителям дольше помогать подросткам. Это «поднимает» нижнюю границу молодежного возраста, определяя более длительную материальную несамостоятельность молодых. Тем самым нижняя возрастная граница молодежи испытывает действие двух противоположных факторов. Подростки раньше (физически, социально, интеллектуально) становятся зрелыми, «взрослыми»; но одновременно дольше остаются в социальном отношении «детьми» - «несовершен-невзрослые»

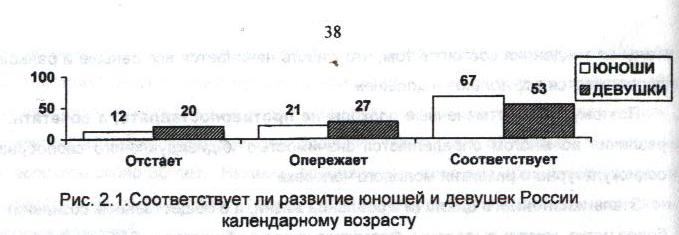

Акселерация не должна рассматриваться одномерно. Во многих странах Европы и Америки она в последние годы идет на убыль. Такой процесс начался и в России. По массе тела современные школьники-россияне не отличаются от своих сверстников 1960-х гг.; по окружности грудной клетки - начинают отставать. Характерны и следующие данные:

Личностнс-ориентированная социология: пер. с англ. М., 2004. С.242.

Как подчеркивает С.Н. Щеглова, «с развитием историко-социологического анализа детства его верхние Траиицы были расширены от 5 до 18 лет» (Щеглова С.Н. Детство// Социологическая энциклопедия. В 2 т. T-I М.,2003. С.276).

Замедление акселерации проявится только на перспективу: молодой француз, например, имел в 1880 г. рост 165 см., в 1980 г. -174 см., в 2000 г. -176 см.

Но акселерация не могла не сказаться на снижении границы между детством и молодостью. Границы приобретают нормативный характер. Возможные индивидуальные отклонения расположены в определенном диапазоне.

Поэтому определение границ, особенно нижних, вполне правомерно, но должно носить характер не статистически жесткий, а типичный, усредненный И здесь можно выделить ряд исследовательских процедур.

Одна из них - попытка содержательного изучения проблем подростков и молодежи, преодолевая терминологическую жесткость в определении этапов возрастного развития.

ЗАДАНИЕ 2.4. Характерен следующий пример. Недавно в серии «Мастера психологии» в России издана книга американского юнолога Ф. Раиса «Психология подросткового и юношеского возраста1. В оригинале ее название иное - «Подросток: развитие, отношения и культура». Объясняя причины такого несовпадения, редактор отмечает: «в учебнике рассматривается поведение, общение и развитие индивидов в возрасте 11-19 лет. В США этот интервал определяется как подростковый возраст, в котором выделяются два периода: 11-14 лет (ранний подростковый возраст) и 15-19 (старший подростковый возраст). У нас же второй период определяется как юность и относится к началу молодости». Оцените: правомерно ли такое уточнение при переводе, в чем плюсы и минусы данного подхода?

Другая процедура определения границ молодежного возраста - конкретно-исторический учет множества факторов, определяющих эти границы, и выход на консенсусный инвариант (т.е. на такой интервал, который приемлем для большинства исследователей). А различия в подходе исследователей достаточно велики, во многом определяясь сложившейся в различных странах практикой и историческими традициями.

Сегодня в зарубежных странах понятие «молодежь» используется в достаточно широком возрастном диапазоне. Современные возрастные границы молодежи,

' Райе Ф. Психология подросткового и юношеского возраста: пер. с англ. СПб., 2000.

принятые в большинстве европейских стран, США и Японии, лежат в интервале от 13-14 до 29-30 лет. При этом различные страны используют разные концепции: в Англии и в Нидерландах молодежь не выделяется в особую группу, а объединяется вместе с детьми в возрастных рамках до 25 лет. Такой подход имеет как позитивную, так и негативную сторону: обеспечивается тесное взаимодействие детской и молодежной политики, но появляется и возможность неравномерного распределения усилий между этими сферами. В Эстонии к молодежи относится возрастная группа 7-26 лет, что связано с педагогическими традициями. В Испании молодежь определяется возрастом 14-30 лет, нередко верхние границы отодвигаются до 32-34 лет: именно в этом возрасте молодые испанцы начинают вести самостоятельную, экономически независимую жизнь. В Люксембурге установлены границы 15-25 лет для определения молодежного возраста1.

(ЗАДАНИЕ 2.5. С подобной проблемой столкнулся коллектив исследовате-\ лей под руководством И.М. Ильинского при подготовке доклада ООН о положении молодежи в мире в 1990-е гг.3 Суть проблемы в следующем: «молодежь - понятие конкретно-историческое, зависящее от характера и уровня развития общества. Определенного, раз и на все времена, всеми приемлемого понятия «молодежь» в мире никогда не было, нет и быть не может». «Согласие исследователей и политиков по поводу возрастных рамок понятия «молодежь» для всех стран мира связано с нынешним этапом развития человечества». В 1960-х гг. в ООН границы молодежного возраста определялись в интервале 15-24 года. «Однако жизнь показывает не только достоинства, но и ограниченность возрастной концепции молодежи, одобренной почти четверть века назад». Сегодня «следует принять широко распространенные взгляды, что началом молодости (концом детства) является момент, когда в организме человека завершаются физиологические и психические процессы, связанные с половой зрелостью (интервал от 12 до 16 лет);.. а концом молодости • момент, когда молодой человек полностью вступает в положение взрослого». «Современные возрастные границы понятия «молодежь» лежат в интервале от 13-14 до 29-30 лет». Как вы считаете, какие могут быть сегодня аргументы в пользу расширения возрастного интервала молодежного возраста? Согласны ли вы с самой необходимостью такого подхода?

Наконец, еще одна процедура определения границ молодежного возраста

связана с обобщением такого определения у разных исследователей.

ЗАДАНИЕ 2.6. Попытку такого анализа предпринял по отечественным материалам 1960-х гг. В. Боряз3. Его вывод: используемый возрастной интервал молодежного возраста -14-35 лет. Наиболее распространенный ваРиант -16-30 лет. Расхождений нет в признании молодежным возраста SLduana3pHe 20-25 лет.. Оцените эффективность этого подхода?

'-М.: Инициатива молодых - будущее России. Стратегия и основные направления государственной молоченой политики в Российской Федерации до 2012 года. Проект. М., 2002. 1 "^и"ский И.М. и др. Молодежь планеты. М., 1999. С.43, 50, 54.

ьоряз В. Молодежь. Методологические проблемы исследования. Л., 1973. С.65.

В социологии молодежи разработаны разнообразные эмпирические методики замера субъективного ощущения возрастных границ: • выявление мнений взрослых о времени начала и окончания их юности.

Такой ретро-анализ провела социолог Б. Заззо (Франция,1969 г.)1. Начало молодости большинство респондентов отнесло к 14 годам, наступление действительной взрослости рабочие соотнесли с 23 годами, ИТР - с 24, предприниматели и лица свободных профессий - с 29 годами.

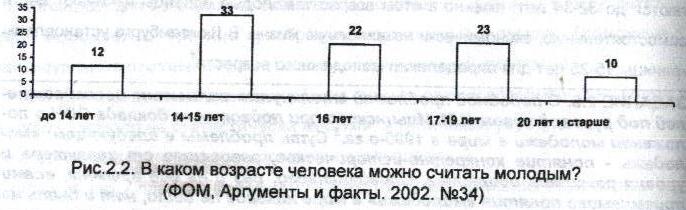

Представляют интерес в данном отношении результаты опроса Фонда общественного мнения о рубежах начала молодости:

• выявление определяющей для ранней юности сферы деятельности. Это

позволяет определить распространенность ориентации на самостоятельную (более раннюю или более позднюю) деятельность. Учитывая роль социализации в статусе молодежи, таким путем и выявляется реальное представление молодых о фактических сроках несовершеннолетия. По данным исследователей ВЦИОМ (Россия, 1993 г.)2, сроки несовершеннолетия резко сокращаются. Респондентам (13-15 лет) предлагалось определить: «Какое занятие в жизни вы считали бы сейчас наилучшим для парня (девушки) в 16-18 лет?» - не только для себя, но и для других. На первом месте среди выбранных занятий - учеба (35% - для парня, 43% - для девушки). Ответ кажется традиционным, восходящим ко временам, когда продолжение учебы было своеобразным продлением юности. Но одновременно он и отражает (особенно применительно к юношам) серьезные изменения. Роль учебы перестала быть исключительной. Наряду с ней все чаще выбираются «бизнес» и «работа» (для юноши - 19% и 8%; для девушки - 5% и 3%). Да и сама учеба все чаще рассматривается не как способ отодвинуть начало работы, а как средство добиться успеха в деле, бизнесе. Значимы и «другие занятия» (22% -

1 Zazzo В. Le sentiment du maturite chez I'adulte // Enftnce. 1969. №1-2.

1 См.: Левинсон А., Щукин Я. Сроки несовершеннолетия резко сокращаются// Известия. 1993.25 сентябр

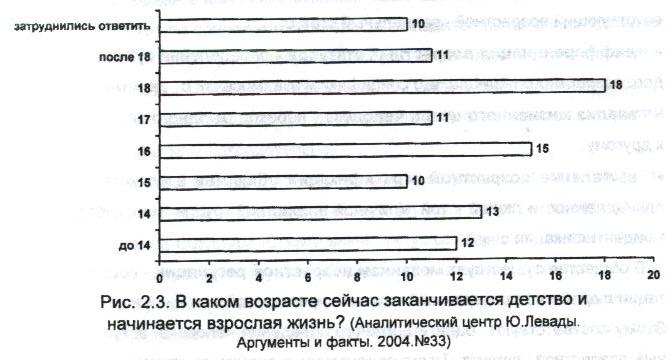

41 для юноши, 27% - для девушки). Они отражают целый «веер поиска» в современной жизни - от добропорядочных занятий до осуждаемых взрослыми; • изучение подростков «на входе» в молодежный возраст - с точки зрения реального решения ими тех или иных задач социализации. Такое исследование было проведено, например, в Англии и охватило 5 млн. тинейджеров (1990 г.). Социологи выявили весьма противоречивую ситуацию по ряду параметров. Выяснилось: успешная сдача выпускных экзаменов в школе и продолжение учебы затягивают социализацию, но и определяют ее большую эффективность. Затягивается и продолжительность совместного проживания с родителями - подавляющее большинство до 20 лет жили вместе с родителями. Напротив, по ряду поведенческих норм налицо заметное снижение возрастного порога. К 15 годам большинство уже довольно регулярно позволяли себе выпить. У большинства 17-летних были «друг», «подружка». Каждая десятая в возрасте 19-20 лет или имела, или ожидала ребенка. Тем самым исследователи не только получили достаточно глубокое представление о современном тинэйджере, но и убедились, насколько трудно четко определить нижнюю границу молодости1. Примечателен и опрос о сроках окончания детства, недавно проведенный Центром Ю.Левады:

• «отнесение себя к молодежи». Данные исследований показывают: к молодежи относят себя и многие уже не молодые. Так, в опросе «К какому поколению Bbi себя относите?» (Россия,1992 г.)2 назвали себя молодыми 36% мужчин и 29%

"льсон Р., Батлер Л. Утонуть или поплыть - почему для английских подростков это определяется в 16 лет J За рубежом. 1990. №43. левннсон А. Вверх идут одни старики// Новое время. 1992. №24. С.37

42 женщин, что значительно больше удельного веса лиц «молодежного возраста». Любопытно, что среди 35-летних такое мнение высказало большинство. Даже 20% 40-летних и почти 10% 50-летних относят себя к молодежи. Молодость ими воспринимается не как определенный возрастной период, а как состояние души.

Итак, единственное, что можно определенно сказать о возрастных границах молодежи - они неопределенны, условны, приблизительны. Эти границы исторически изменчивы, они не могут быть жесткими для разных молодых людей, групп молодежи, стран и культур. Не случайно, одно из самых распространенных определений молодежи - поколение «X». При этом многие исследователи понимают под «X» не только неизученность молодежных проблем, но и неопределенность ее социального статуса, возрастных границ. Но нельзя изучать молодежь, не определив ее границы. Складывается парадоксальная ситуация: принимая для своих исследовательских целей статистическо-демографический подход', социологи основные усилия прилагают к обоснованию его ограниченности.

Определение возрастной статусной системы предполагает разрешение ряда исследовательских задач:

• изучение социализации - подготовка молодого человека к переходу в соответствующий возрастной социальный статус;

• дифференциация возрастных статусов - определение рубежей, границ каждого возрастного периода, его специфики и взаимосвязи с другими;

• анализ жизненного цикла человека - переход от одного возрастного статуса к другому;

• выявление возрастной стратификации общества в единстве объективной принадлежности людей к той или иной возрастной группе и их субъективной самоидентификации с ней.

В обществе существует механизм возрастной регуляции - социальной ориентации людей на определенный статус и престиж той или иной возрастной группы. Этому соответствуют оценки должного поведения человека, вступающего в данный возрастной период. Такие ориентации и оценки, выступая феноменом общественного сознания, причудливо сочетают реальные и иллюзорные, традиционные, стереотипные и современные представления. Реально существующие

1 Стремление к «точности» в определении возрастных i раниц социологи обычно объясняют возможностью «выбрать для социологической и других областей научных знаний конкретную группу населения с целью эмпирического анализа»; необходимостью «выявить аиды деятельности, занятий исследуемой возрастной группы не только для научного анализа, но и для выработки государственной молодежной политики* (См.: Социология молодежи: Учебник / Под ред. д-ра социал. наук, проф., чл.-кор. РАН В.Н. Кузнецова. М., 2005. С.7).

в массовом взрослом сознании мнения, стереотипы, предубеждения отражаются в конкретно-историческом образе молодежи.

Но и социологи влияют на этот имидж. В 1950-1960-х гг. в западной юнологии преобладало представление о молодежи как девиантной (отклоняющейся) и де-яинквентной (противоправной) группе. Это вело к снижению верхней возрастной «планки». Считалось - к 20-25 годам молодые «перебесятся». Как показали исследования Ф. Масгроува (Англия, 1964г.), 2/3 взрослых оценивали молодежь полностью или в основном негативно. Созвучным этому настрою было определение социологов: «молодежь идеалистична, поэтична и противоправна; это может стать основой для контркультуры, которая угрожает стабильности общества».

Самоопределение молодежи проявляется многопланово: ■ мнения молодых о себе, о своих сверстниках;

• знание оценок, которые дают молодежи старшие;

• «мнение о мнении» (молодые предполагают: как взрослые относятся к ним). Такое разграничение имеет смысл для определения разных направлений социологического анализа. Сопоставление получаемых результатов позволяет уточнить картину, выявить поле непонимания. Чаще всего расходятся «мнения о мнениях». В работах по социологии молодежи приводится пример исследования в штате Висконсин (1966 г.). Студенты на вопрос: «Как население относится к вам?» ответили: 54% - отношение отрицательное; 22% - оно положительное. А опрос взрослых дал противоположные результаты: 59% относились к студентам положительно и лишь 18% - отрицательно.

Молодость, детство, зрелость, старость - это и возраст, и ступень развития личности, и определенный социальный статус (от лат. Status - положение, состояние) в социальной структуре. Социальный статус объединяет молодого человека с членами его социальной группы, общности. Одновременно статус выступает как социальное различие между ним, его группой и другими группами, общностями. В обиходе выражения «повысить свой социальный статус», «они стоят на разных ступенях общественной лестницы», «люди одного круга» отражают обыденные представления о существовании социальной иерархии, социальной стратификации, которая означает не просто различное положение в обществе отдельных групп, но именно их неравное положение. В мировой социологии утвердилось понимание социальной стратификации в качестве способа рассмотрения индивидов «как занимающих более низкое или более высокое место относительно друг друга в некоторых социально важных аспектах». Возрастной социальный статус молодежи охватывает наряду с социализацией и самоопределением (самоидентификацией) и другие важные характеристики, параметры:

• предписанность, предопределенность, связанная с социальным конструированием молодежи как социальной реальности и лишь формирующейся позицией индивидов, которые составляют молодежь. В социальном статусе молодых превалирует не приобретенная, а предписанная его составляющая;

• динамичность и перспективность, связанная с ее интенсивной вертикальной социальной мобильностью (в норме она имеет восходящую позитивную направленность - получение образования, профессии и т.д.), с завершением присвоения социальной субъектное™ и расширяющейся в связи с этим возможностью приобретения различных значимых для социального статуса признаков (экономических, властных, престижных и т.д.);

• подчиненность (точнее, несамостоятельность), проявляющаяся по-разному: зависимость от других в различных сферах жизни, несамостоятельность в принятии многих решений (выбор работы, создание семьи и т.д.). Такая несамостоятельность, продолжительная материально-бытовая и психологическая зависимость от родителей, взрослых приходит в противоречие с присущими молодежи стремлениями к независимости, автономности, самостоятельности. За этим видимым противоречием (несамостоятельность статуса - стремление к самостоятельности) скрывается более глубокое противоречие. Оно пронизывает сам процесс социализации. Становится понятным социально-психологический подход к молодости как к «проблемной стадии» в жизни человека. Ее основной чертой является парадоксальность: конформность может идти рука об руку с протестом;

• маргинальность. «Маргиналы» (от лат. marginalis - находящийся на краю) - это люди, находящиеся в промежуточном положении между разными социальными, культурными, этническими средами. Для них характерен разрыв социальных связей с прошлой социальной средой и невписанность в новые социальные отношения, в новую среду. Они отличаются отсутствием четких ценностно-нормативных установок и ориентиров, острым, болезненным ощущением неполноценности своего статуса, агрессивностью поведения. Динамизм молодежи, неустойчивость и переходность ее социального статуса делают проблемы маргинальное™ особенно актуальными применительно к ней. Сама среда выступает для молодого человека двояко - старая среда, в которой он рос, и новая, к которой он адаптируется. Именно в таком положении - между старой и новой средой - предпосылки маргинальное™ молодежи. Поэтому важно учитывать серьезные расхождения и даже противоречия между социокультурными требованиями, которые каждая среда предъявляет к молодым;

. ценность молодежи для общества. Именно так, непривычно, но очень точно назывался подготовленный в конце 1970-х гг. доклад американских социологов о задачах молодежной политики. Сохраняет значение (уже в глобальном контексте) их озабоченность. «Как потенциально жизненный национальный ресурс молодежь трагически недооценивается». Реально ценность молодежи для общества определяется не комплиментами в ее адрес. Самое главное - как молодые люди участвуют в социальных процессах, насколько их важным компонентом они выступают. Недооценка обществом молодежи проявляется и в недостаточном предоставлении ей возможности реализовать себя, продвинуться, осуществить свои потребности и склонности. Причем важна реальная общественная оценка молодежи, а не популистские декларации типа: «все лучшее - детям!», «молодым везде у нас дорога!». Верно оценить молодежь - значит понять, что ей нужны: уверенность; смягчение трудностей социализации; понимание ее мира; уважение взрослых, их социальная поддержка; ощущение полезности, компетентности; надежда и интерес; возможность продвижения, наличие перспективы.

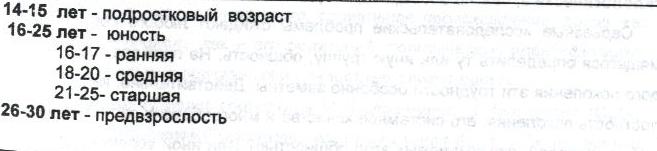

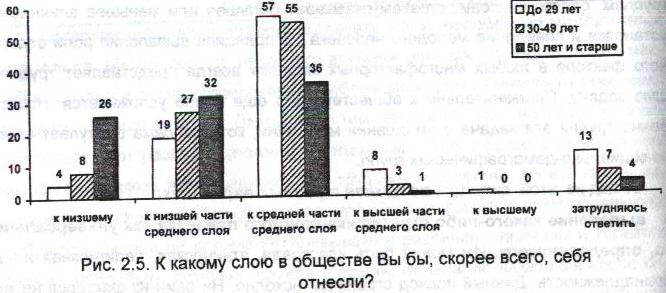

Для социологии молодежи определение возрастных границ данной группы -лишь исходный момент анализа. Необходим целостный взгляд на молодежь с точки зрения системного подхода. Границы молодежного возраста отражают про-цессуальность, растянутость во времени периода решения тех или иных задач социализации. В то же время процессуальность дискретна, имеет этапы, стадии. Это и выступает основой возрастной стратификации, т.е. «системы организации взаимодействия возрастных слоев (страт)». Возрастные классификации и выделение различных возрастных групп внутри молодежи разнообразны. Типична позиция:

Представляется правомерным использование как критерия возрастной стратификации типа жизненной ситуации. В федеральном исследовании «Молодежь России: три жизненные ситуации»(1997 г.) были выделены три молодежных жизненных рубежа: юность - 17 лет; возраст стартовых ожиданий - 24 года; первый этап самостоятельной жизни - 31 год. На этой основе в рамках молодежи были выделены три возрастные группы, когорты с разными историческими условиями и социальными ситуациями на каждом из этих жизненных этапов1:

• младшая - когорта 15-17-летних молодых людей, которая может условно рассматриваться как практически «чистая постсоветская» генерация;

• средняя - 18-24-летние, своего рода «переходный возраст» от юности к тому состоянию, которое можно обозначить как «молодые взрослые». Старшие из этой группы еще были пионерами и комсомольцами, они хорошо помнят свое советское детство, но неоднозначно к нему относятся, находятся в стадии становления, обучения, выстраивания перспектив и жизненных сценариев на будущее;

• старшая -

25-30-летние. Они уже принимают на себя

удар всех последствий реформирования

общества, и «держать удар» удается

далеко не всем.

старшая -

25-30-летние. Они уже принимают на себя

удар всех последствий реформирования

общества, и «держать удар» удается

далеко не всем.

Понятна условность таких классификаций. Но вместе с тем они позволяют преодолеть затруднения социологов, когда, с одной стороны, верно выделяются социализация и социальный статус как системное качество молодежного возраста, а с другой - возникает необходимость однозначно замерить основные этапы их достижения. Индивидуальность норм и ориентиров поведения молодых людей, различия в социальном поведении разных групп молодежи делают целесообразным исследование молодежного образа жизни, молодежной культуры скорее по типологическим, чем по обобщающим признакам.

Серьезные исследовательские проблемы ожидают любого социолога, стремящегося определить ту или иную группу, общность. На примере изучения молодого поколения эти трудности особенно заметны. Действительно, как сочетать целостность поколения, его системное качество и многообразие свойств конкретных молодых людей, охватываемых этой общностью? Или иной аспект - как выделить это системное качество с учетом многообразия его конкретно-исторических проявлений, как соотнести универсализм и историзм? Да и сама целостность молодежи

Молодежь - 97: надежды н разочарования. М., 1997. С.4-5.

может пониматься по-разному. О возможных при этом различиях говорит наличие в английском языке двух значений понятия «молодежь»: . «YOUTH» (молодежь) - подчеркивает ее единство, общность, однородность; . «YOUNG PEOPLE» (буквально: «молодые люди») акцентирует внимание на личностном разнообразии составляющих молодежь (как общность) людей.

Попытки однозначно определить то или иное поколение - независимо от характера и обоснованности оценок - страдают узостью, одномерностью. Даже если удается верно выделить существенные, типичные черты конкретного поколения, то вне поля зрения может остаться все многообразие позиций и ориентации составляющих его молодых людей и групп. Для отечественной социологии молодежи особенно важна сегодня переориентация: на смену преобладавшему подходу (единство = единообразие) должен прийти иной (единство в разнообразии).

Проблема соотношения единства и разнообразия, целостности и дифференциации молодежи является сегодня методологически одной из самых сложных и острых. Действительно, а существует ли молодежь как целостность?

ЗАДАНИЕ 2.7. А как на этот вопрос ответили бы вы?

Если ваши ответы будут различаться, то это отразит реальное разнообразие позиций в современной социологии молодежи. Представим некоторые из них:

• Одна из них представлена в размышлениях социолога Л.Н. Когана: «Проблемы молодежи требуют новых творческих подходов, отказа от старых шаблонов. Десятилетиями у нас проповедовался миф о «моральном и политическом единстве молодежи». Этот вывод и в 1960-1970-е гг. скрывал фактически растущую социальную дифференциацию молодежи. Задумаемся, что же объединяет группу, именуемую «молодежью», сегодня? Возрастные, физиологические и социально -психологические качества? Бесспорно... Но сегодня дифференцирующие факторы среди молодежи проявляются более весомо и зримо, чем интегрирующие. Я имею в виду, прежде всего, социальное происхождение, доход, как самого молодого человека, так и его родителей, политическую идентификацию, образование, социальные притязания и ценностные ориентации?)»1

• Еще радикальнее позиция социологов М. байзермана, Д. Магнусона (США): «Нужна ли нам по-прежнему молодежь как социальная фаза?» По их мнению, эвристическая и практическая стороны выделения молодежи в особую возрастную фазу исчерпаны, и в новых условиях следует «научиться смотреть поверх

Молодежь - будущее России. 4.1. Екатеринбург, 1996. С.5.

возраста на личность и человека»1.

• Близка к ним и позиция отечественного социолога СВ. Алещенка, который считает, что молодежь - «это не объективно существующая реальность, а всего лишь социологическая концепция, искусственная психосоциальная конструкция, которая для каждого общества определяется по-разному в зависимости от| экономических, культурных и социальных переменных»2.

• Высказываются и прямо противоположные мнения: «В молодежной среде усиливаются дифференцирующие факторы... Вместе с тем был и остается актуальным целостный подход к изучению всего многообразия общих связей и закономерностей молодого поколения как органического субъекта развития общества... Такой взгляд способствует более глубокому осмыслению молодежных проблем, дифференцированному подходу к молодежи как к внутренне неоднородной и вместе с тем специфически особой общественной группе»3.

• Данную позицию конкретизируют ряд исследователей (А.И.Ковалева, О.Н. Козлова, В.А. Луков и др.), соотнося целостность и интеграцию молодежи с общи стью процесса социализации, статусно-ролевых позиций, самоидентификации и задач социального конструирования и проектирования реальности

ЗАДАНИЕ 2.8. Какая из этих позиций представляется вам наиболее пр почтительной и почему?_______

Молодежь можно рассматривать как целостность и в актуальном плане (соврет' менная молодежь), и в конкретно-историческом плане (молодежь начала, се дины или конца XX века). Существенное значение для такого понимания м' дежи имеет концепция «социальной номинации» - социального обозначен' наименования, фиксирующего реальное существование и положение, социально-! типические характеристики, социальный статус и социальную политику в отношении данной группы4. В русле этой концепции молодежь может пониматься как одна из номинальных социальных групп и лишь условно может рассматриваться целостным социальным образованием, сохраняющем определенную устойчивость путем поддержания совокупности особых динамичных связей между молодыми людьми, молодежными сообществами. Что же дает возможность сегодня говорить, хотя и условно, о целостности молодежи? Различных молодых людей объединяет стремление стать субъектом общественного воспроизводства социальных

' См.: Ковалева А.И., Луков В.А. Социология молодежи. Теоретические вопросы. М., 1999. C.I21.

2 См.: Там же. С. 122.

3 Ручкин Б.А. Молодежь и становление новой России// Социс. 1998. №5. С.91.

1 Бурдье П. Социальное пространство и генезис классов// Вопросы социологии. 1992. T.I. №1.

циальных изменений и социального развития. Их объединяет социальный статус молодых и самоидентификация с молодыми. Наконец, существует единство разнообразия ценностей этой социальной группы и выражающего их символического и предметного мира. Это единство складывается на основе совпадения отдельных ценностей, интересов, направленности целей. В конкретных социальных условиях (как это было в советский период, когда единство молодежи обеспечивалось комсомолом как массовой молодежной организацией) такая целостность может существовать как противоречивое сочетание естественной и вынужденной групповой интеграции. Суть данного парадокса в том, что в первом случае объединение возникает на основе общности убеждений, совпадения интересов, а во втором - посредством подчинения личных интересов заданным извне целям, унификации поведения, стандартизации образа жизни. Представляется, что и критики, и апологеты образа жизни советской молодежи явно недооценивают это обстоятельство.

ЗАДАНИЕ 2.9. Согласны ли вы с пониманием молодежи как номинальной социальной группы? Какова ваша оценка мнения, что утрата комсомолом своего влияния на молодежь привела ее к разобщенности, потере прежней целостности.

С другой стороны - не лишено смысла и явно противоположное мнение: существует не молодежь, но многочисленные группы молодежи, которые могут быть поняты только в конкретных и изменчивых ситуациях. Проблема - «молодежь» или «группы молодых» - связана с внутренней дифференциацией молодежи. Можно выделить три основных типа такой дифференциации:

• стратификационная - в каждой общности, группе, страте, классе можно выделить молодежный слой (молодые селяне, инженеры, предприниматели, рабочие), а в рамках молодого поколения - соответствующие группы;

• возрастная - целостный процесс социализации и индивидуализации молодежи разграничивается на определенные временные этапы и соответствующие им возрастные группы внутри молодежи;

• субкультурная - критерием дифференциации выступают различия тех или иных групп молодежи по образу и стилю жизни, характеру ценностных ориентации и Установок.

Все чаще отечественные социологи используют многомерную, многофак-т°Рную модель молодежи, включающую ее социально-демографические и социально-профессиональные характеристики; источники и величину доходов; ценностные ориентации. Это позволяет преодолеть ограниченность одномерного подхода, когда учитывался лишь один критерий внутренней дифференциации молодежи - стратификационный (точнее - социально-классовый).

Конкретные формы реализации такой многомерной модели могут быть различными. Предложим один из возможных вариантов:

Социологический анализ должен охватывать все многообразие молодежных групп, слоев. Между тем, до недавнего времени (при достаточно больших масштабах социологических исследований проблем молодежи) - многие из этих групп оставались «белым пятном». Взять, допустим, проблемы тех молодых, кого социологи называют реадаптационной молодежью. V них сходная задача - после некоторого перерыва вновь включиться в трудовой коллектив, пройти как бы заново адаптацию в нем - и профессиональную, и социальную, и психологическую. Но общность задачи не должна затушевывать и различие - причины и характер перерыва могут быть разными: служба в армии; отбывание наказания после совершенных правонарушений; декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком; более или менее длительное пребывание в статусе безработного; миграция (масштабы и формы которой все более расширяются) и т.д. Проблемы всех этих групп изучены явно недостаточно, что затрудняет работу с ними. Однако какой-то серьезной социологической информации о многих из этих групп крайне мало.

Ситуация с «невидимой молодежью» (остающейся вне поля зрения социологов), к сожалению, достаточно распространенное явление. Но далеко не всегде такой «невидимой» является молодежь, выражающая или воспроизводящая до минирующие в обществе ценности. Показательна самокритика американских юно логов за перекос в исследованиях 1960-х гг. в сторону белых студентов из средне го класса. Аналогичной была ситуация в СССР с перекосом в сторону изучени)

городской молодежи в ущерб сельской, а учащейся и студенческой молодежи - в ущерб работающей. В условиях социально-экономических рео>орм этот перекос еще более усилился: социологи (в значительной части - преподаватели вузов) изучают те группы молодежи, которые им наиболее доступны - студентов или старшеклассников. Всесторонний социологический анализ разнообразных групп молодежи затруднен и в силу незавершенности процессов их становления, занятия определенных социальных позиций в обществе, определения взаимоотношений с другими группами. Так, изучение молодых предпринимателей и менеджеров в России явно отстает от их возросшей социальной роли.

Стратификационный подход не только подчеркивает многообразие социальных различий. Речь идет о том, что каждый человек является одновременно представителем многих социальных групп, страт. Следовательно, дело не только в социальной многомерности молодежи, но и в социальной многомерности каждого молодого человека. И тут возникают серьезные исследовательские сложности - как социологически замерить: принадлежность к каким конкретным группам, слоям, классам, стратам оказывает большее или меньшее влияние на установки и поведение молодого человека? В принципе выявление роли отдельного фактора в любых многофакторных моделях всегда представляет труднейшую задачу. Применительно к обществу дело еще более усложняется. Но особенно трудна эта задача в отношении молодежи, которая сама выступает одной из социально-демографических групп.

Выход из этой ситуации возможен в разных вариантах:

• выделение какого-либо стратификационного признака как универсального, определяющего. Им может быть классовая, этническая, религиозная и т.д. принадлежность. Данный подход ограничен исходно. Ни один из факторов не может быть определяющим во всех отношениях;

• эмпирическое изучение веса того или иного фактора. На такой основе социолог и приходят к выводам типа: «различия в возрасте, поле, расе, социо-экономическом статусе играют важную роль в том, что молодые думают и чувствуют, во что они верят». Но тут - чаще из-за несовершенства исследовательского инструментария - возникает опасность эклектического подхода;

• изучение самоидентификации молодых людей, когда они субъективно оценивают значимость для себя принадлежности к той или иной группе. Характерны

52 данные службы Д.Янкеловича (1972г.)1 - учащиеся американских колледжей соотносили себя с разнообразными группами и политическими течениями:

- студенты (82%) - национальность (29%) - консерваторы (13%)

- молодое поколение (64%) - религия (27%) - движение (13%)

- семья (61%) - раса (27%) - контркультура (11%)

- средний класс (49%) - соседи (24%) - «новые левые» (11 %)

- либералы (30%) - рабочий класс (22%) - «старые левые» (3%)

ЗАДАНИЕ 2.10. А к каким группам нашего общества отнесли бы себя вы?

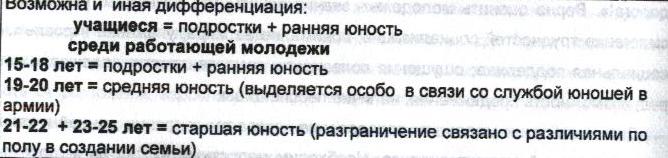

Социально-экономические реформы в России существенно изменили страти-j фикационные критерии общества в целом и молодежи, в частности. И в социоло-1 гии молодежи все чаще исследователи обращаются к субъективному статусу как) индикатору стратификации2. Соответственно, в исследованиях ВЦИОМ и Анали- [ тического Центра Ю.Левады респондентам предлагают определить, к какому слою они бы, скорее всего, себя отнесли (показательно сравнение ответов молодых [ респондентов и ответов респондентов из других возрастных групп)3:

Как видим (на рис. 2.5 приведены данные мониторинга за январь 2005 г.) от- [ мечаемые социологами тенденции сохраняются: ориентация на «средний» статус; возрастание оценок своего статуса обратно пропорционально возрасту респондента; резкое снижение доли высшего статуса в статусной структуре общества.

ЗАДАНИЕ 2.11. А к какому слою нашего общества отнесли бы себя вы? В какой мере это соответствует оценкам молодых респондентов?_

1 См.: Косенко Е.И. Молодежь в современном американском обществе. М., 1977.

ТЕМА 4

Социализация и адаптация - системное качество молодежи

Круг рассматриваемых проблем и понятий: Сущность социализации, её концептуальное осмысление в социологии молодежи. Факторы социализации. Особенности социализации современной молодежи. Социализация и самоидентификация. Социализация и социальная адаптация. Сущность и основные характеристика социальной адаптации.

•

Проблема социализации личности молодого человека является одной из основных в социологии молодежи. В рамках этой проблемы изучаются действующие в обществе механизмы передачи социального опыта от поколения к поколению, соотношение процессов и институтов социализации. Социальная мысль всегда в тех или иных формах рефлексировала процессы взросления новых поколений, освоение ими норм, традиций, ценностей, поведенческих стратегий, их включение в систему социальных взаимодействий.

Человеку «нужны правила поведения. У него есть идеалы, стремления, желания, цели... В нем борются мысли и чувства, ища ответ на вопрос: «Что делать?» Этих ответов два: «приспособляйся к условиям окружающей тебя жизни»; «приспособляй к себе условия окружающей тебя жизни».

Учитывая роль и значение социализации в становлении молодого человека (а соответственно и в социологии молодежи), обратим внимание на методологические аспекты анализа этого сложного и противоречивого процесса. Истоки современных теорий социализации восходят к теоретическим дискуссиям периода становления социологии как самостоятельной научной дисциплины.

Большое влияние на развитие этих теорий имела концепция К. Маркса. «Сущность человека, - писал он, - не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть ансамбль всех общественных отношений»1. Тем самым, по Марксу, формирующая человека социальная среда одновременно выступает и условием, и результатом его деятельности. Люди в процессе своей деятельности и посредством нее изменяют и внешние обстоятельства, и самих себя. Такой подход позволил раскрыть противоречивую природу социализации, ее социокультурный смысл.

В теории Э. Дюркгейма основная функция социализации - приобщение индивидов к «коллективному сознанию». По его мнению, «группа чувствует, мыслит, действует иначе, чем это сделали бы ее члены, если бы они были разделены». Ядром его концепции социализации стала теория морали как системы объективных правил поведения, отличительный признак которых - их императивность, обязательность

Н.К. Михайловский, русский социолог Ркс к., Энгельс Ф. Соч. T.42. С.265.

зательность: «Право и нравственность - это совокупность уз, привязывающих нас друг к другу и обществу, делающих из массы индивидов единый связный агрегат». Общественные функции морали Дюркгейм связывал с воспитанием, цель которого

- формирование социального существа, развитие в ребенке тех качеств и свойств личности, которые нужны обществу. При этом он не переоценивал роль воспитания, отводя определяющее значение воздействию общества как такового: воспитание «не больше, как образ и подобие общества. Оно подражает ему, воспроизводит его, но не создает его»1. .

Роль социализации как процесса подражания молодых взрослым была он чена и даже абсолютизирована Г. Тардом. Он первым попытался описать процесс освоения молодым человеком норм через социальное взаимодействие, обращая особое внимание на его психологические механизмы. Отношение «учитель

- ученик» рассматривалось им как типовое во всем многообразии социальных отношений. Это сказывалось на его трактовке сущности общества и перспектив его развития: «общество - это подражание»; «самой природе человека присуща потребность в однообразии. Общество движется к этикету, торжеству полного однообразия»2.

В теории социального действия М. Вебера акцентируется внимание на двух аспектах социализации - субъективный смысл и направленность на другого: «Социальным» мы называем такое действие, которое по предполагаемому действующим лицом или действующими лицами смыслу соотносится с действием других людей и ориентируется на него». Особый интерес представляет идея Вебера об ориентации поведения на установленный порядок и возможных вариантах «неправильного» поведения, о реальном поведении индивида, которое может быть ориентировано на несколько систем установлений, противоречащих друг другую

Родоначальник психоанализа З.Фрейд выдвинул идею: на повседневное поведение индивида влияют и неосознаваемые мотивы, лежащие в глубинах психики. По его мнению, сфера психики человека сложна, включая бессознательное («Оно»), сознание индивида («Я») и проявления коллективного сознания («Сверх -Я»). Социализация - противоречивый и конфликтный процесс: личность изнутри раздирают две силы - инстинкты, влечения, стремление остаться самим собою, отдаться удовлетворению своих желаний, следуя «принципу удовольствия», а с другой стороны, - влияние общества, его требований, законов, запретов и табу,

' Дюркгейм Э. Самоубийство. СПб., 1998. C.45I

2 См.: Тард Г. Социальная логика. СПб., 1996.

J См.: Всбср М. Избранные произведения. М., 1990.

аправленных на подавление его желаний, на подчинение социальным нормам, следование «принципу реальности». Преодолевая чисто просветительский подход к культуре, Фрейд отметил, что развитие цивилизации навязывает индивидам ограничения: «всякая культура должна быть построена на принуждении и на отказе от влечений»'. Фрейд подчеркивал решающую роль раннего детского опыта в развитии личности и значение отношений с родителями, с помощью которых культурные ценности конституируются в личности. По Фрейду, основными в социализации личности являются стадии психосексуального развития, при котором происходит «развертывание» врожденных свойств человека, но в конфликте с требованиями общества. Фрейд считал: социализация ограничивается первыми 5-6 годами жизни, что вместе с его отрицанием позитивной роли социального окружения критиковалось более поздними исследователями этой проблемы.

ЗАДАНИЕ 2.12. Выделите в идеях классиков социологии основные моменты, раскрывающиезсаракгпф_________

Широкое применение на Западе понятие «социализация» получило только с 1930-х гг, в связи с повышением интереса к отношениям «человек - культура», с началом систематического исследования противоречий между практикой воспитания детей, подростков, молодежи и требованиями общества. К нему стали обращаться в социальной философии, социологии, социальной психологии для объяснения поведения в тех или иных ситуациях не только детей и молодежи, но и взрослых представителей различных социальных групп.

Потребность в исследовании процессов социализации в первой половине XX в. связана с тем, что в этот период в науке и массовом сознании начинает утверждаться совершенно новый взгляд на место личности в обществе. Традиционное противопоставление автономной нравственной личности «Левиафану» теперь сосуществует с пониманием социума как сложно организованной системы, выполняющей в отношении личности роль «поддерживающей среды». Глубже осознается социальная природа человека. С социально-исторической точки зрения речь идет о глобальном процессе вовлечения в активное социальное творчество ранее исключенных из него социальных групп. Что касается науки, наивные представления о социальных институтах как плодах «общественного договора» или подавления одних классов другими сменяются основательным функциональным анализом их природы.

!*? 3- Неудовлетворенность культурой// Тексты по истории социологии XIX-XX веков. Хрестоматия. **». С.247-249.

Теории и исследования социализации с самого начала их возникновения приобретали междисциплинарный статус. Большинство из них относилось к общей и социальной психологии. Особенно значимы концепции последователей 3. Фрейда - Ж. Пиаже, Л. Колберга, Г. Олпорта, Э.Эриксона. Среди российских ученых обращают внимание работы Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, К.К. Платонова, С.Л. Ру. бинштейна. В рамках психологического и социально-психологического подхода, процесс социализации человека исследуется, прежде всего, через изучение его «внутреннего мира», представленного совокупностью эмоций, чувств, познавательных и иных психических процессов, изменение индивидуальных и социально-психологических особенностей личности1. Это ограничивало возможности науки s исследовании роли социальной среды, социальных механизмов развития индивида в процессе социализации.

В социологии эволюция теоретических взглядов на проблему социализации приобрела особую интенсивность в XX в. в трудах Д. Дьюи, Ф. Знанецкого, Ч. Кули, Д. Мида, Т. Парсонса, Б.Ф. Скиннера, У. Томаса, Ю. Хабермаса и др. Они выступали за новое понимание сущности социализации. Подчеркивалось, что процесс интеграции индивида в социальную систему осуществляется посредством интериоризации принятых норм. Принятие социально значимых и профессиональных норм даст возможность молодому человеку более легко интегрироваться в общество.

Дискуссии о проблемах социализации продолжаются. Не останавливаясь на всем многообразии высказанных в этих дискуссиях идей, выделим некоторые из них, на наш взгляд наиболее значимые для развития социологии молодежи: • идея: субъектом социализации человек становится объективно (У. Томас и Ф. Знанецкий, социологи, США). Они выдвинули положение: социальные явления и процессы необходимо рассматривать как результат сознательной деятельности людей2. Изучая те или иные социальные ситуации, необходимо учитывать не только социальные обстоятельства, но и точку зрения индивидов, включенных в эти ситуации, рассматривать их как субъектов социальной жизни. На протяжении всей жизни на каждом возрастном этапе перед человеком встают задачи, для решения которых он более или менее осознанно, а чаще неосознанно, ставит перед собой соответствующие цели, то есть проявляет свою субъектность (позицию) и субъективность (индивидуальное своеобразие);

1 См.: Костюченко Л.Г., Резник Ю.М. Введение в теорию личности: социокультурный подход. М., 2003.

2 Томас У., Знанецкнй Ф. Методологические заметки II Американская социологическая мысль. М., 1994.

идея детерминированности «социального поведения» существующими в обществе ценностями и нормами (Т. Парсонс). Сущность социализации он видел в становлении людей членами общности, достижении ими определенного социального статуса1. Содержательно процесс социализации рассматривается им как механизм передачи следующему поколению ценностных ориентации и других компонентов культуры2. Ценности и нормы составляют те стандарты, которые определяют желаемое направление действия каждого человека («актора» - деятеля) - в виде целей и образцов его поведения: «Нормативная ориентация имеет такое же фундаментальное значение для схемы действия, как пространство для классической физики». «Главная функция процесса воспитания, - по Парсонсу, - всячески проповедовать и разъяснять адаптивную роль общества, необходимость адаптации индивидов к социальной среде, их изменения с точки зрения нормального функционирования». Основной результат социализации соответственно понимался как достижение консенсуса, согласия, интеграции. В предложенной Пар-сонсом концепции социализации особое внимание уделяется обществу, которое обретает устойчивость благодаря саморегуляции, функциональной взаимообусловленности всех процессов, посредством интеграции мотивов социального поведения3. Основным механизмом такой интеграции Т. Парсонс называет процесс усвоения социальных ролей через нормативные культурные стандарты. Гармонизация ролей осуществляется через систему социального контроля. Особое значение он придавал интериоризации индивидом социально признанных систем ценностей. Именно на основе их усвоения большинством общества обеспечивается его стабильность, эффективное функционирование всех элементов социальной структуры. Именно культура выступает в качестве своеобразного посредника между личностью и социальной системой.

Структурный функционализм Парсонса был воспринят и адаптирован в отечественной юнологии. Л.С. Выготский видел во включении в человеческую культуру главное содержание процесса социализации4. Б.Д. Парыгин подчеркивал значимость

Глава 3 работы П.Л. Бергера и Б. Бергер «Социология. Биографический подход», отразившая подход Париса, носит характерное название «Становление члена общества - социализация». Их основное положение: "Процесс, проходя через который индивид обучается быть членом общества, именуется социализацией»; «социализация есть наложение социальных паттернов (образцов) на повеление» (Личностно-ориентированная социология. М„ 2004. С.76). j ИаРс°"с Т. О структуре социального действия. М., 2000. С. 438-440.

арсонс Т. Обучение социально-ролевым ожиданиям и механизмы социализации и мотивации// Т. Парсонс и социальных системах. М., 2002. С. 303-359. Выготский Л.С. История развития высших психических функций //'Собр.соч. В 6 т. Т. 3, М., 1983

мость для социализации индивида освоения им определенных ролей и функций1. И.С. Кон трактовал создание личности как усвоение индивидом социального опыта2. И хотя даже употребление «западного» термина «социализация» наталкивалось в отечественной науке 1970-х гг. на серьезные трудности, поиск этих исследователей свидетельствует о более высокой (чем иногда принято считать) степени интегрированное™ советской социологии в мировую;

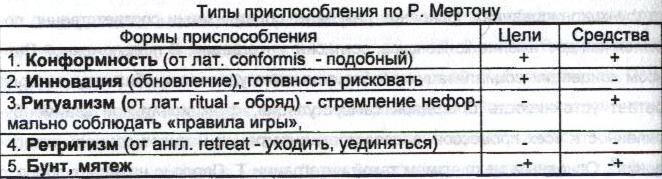

• идея разнообразия способов приспособления людей к целям и нормам в процессе социализации (Р. Мертон, социолог, США). В процессе социализации человек может принимать или отвергать ценности («культурные цели»), следовать или отклоняться от норм («институциализированные средства»). На этой основе он различал основные типы приспособления:

« +» - принятие культурных целей, общепризнанных средств; «-» - их отвержение; _______« -+ » - отвержение господствующих целей, средств и замена их новыми._________

ЗАДАНИЕ 2.13. Определите, какой тип адаптивного поведения характерен для вас, для вашего ближайшего окружения, для современной российской молодежи. Сопоставьте эти три оценки._________.^_________

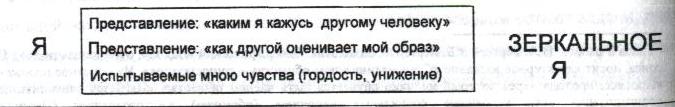

• идея значимости для социализации взаимодействия людей (Ч. Кули, Дж.Мид, социальные психологи, США). Социолог должен изучать не отдельных] индивидов, а индивидов в группе. Но что это значит? С одной стороны, - способность выделять себя из группы, сознавать свое «Я», свою личность. С другой, -посмотреть на себя со стороны. Это и отразилось в теории «зеркального Я»3, под которым понимался образ Я, основанный на наших мыслях о том впечатлении, которое мы производим на других:

Парыгин Б.Д. Социальная психология как наука. Л., 1967. С.123-124. ! Кои И.С. Социология личности. М., 1967; Кон И.С. Открытие «Я». М., 1987.

' См.: Кули Ч. Социальная самость // Американская социологическая мысль. М., 1994; Кули Ч. Человеческая природа и социальный порядок. М., 2000.

особую значимость для человека приобретает «первичная группа» (для молочу что чаще всего - группа сверстников). Это те, с кем мы непосредственно

заимодействуем, о ком можем сказать - «Мы» (отделяя их от «Они»). «Инди-. писал Мид, - познает себя как такового не прямо, но лишь косвенно, с точки

оения других членов данной социальной группы или с обобщенной точки зрения всей группы». «Я» - часть личности индивида, складывающаяся из самосознания и образа «Я», рассматривается Дж. Мидом как продукт социального опыта. По мнению Мида, «Я» развивается лишь в процессе взаимодействия человека с другими людьми. Социальная интеракция предполагает, что мы смотрим на себя чужими глазами, - процесс, который Мид назвал «принятием роли другого»1. Ключ к развитию «Я» - научение принимать роль другого. Маленькие дети, не имея собственного социального опыта, могут это делать только через имитацию, копирование поведения без понимания лежащих в его основе намерений. С овладением языком и с помощью других символов «Я» проявляется через игру, где принимаются роли значимых других (родителей). Таким образом, малыш представляет мир с точки зрения родителей. Постепенно дети учатся принимать сразу несколько ролей. Примерно к 7 годам приобретенный социальный опыт позволяет детям участвовать в командных видах спорта, играх. Последняя стадия в развитии «Я» связана с тем, что социальная жизнь требует взгляда на себя с точки зрения широко распространенных социальных, культурных норм (с позиции обобщенного другого, по выражению Дж. Мида), которые индивид использует в качестве системы координат для оценки себя2. Вне зависимости от числа воздействующих на нас событий и обстоятельств мы остаемся творческими существами. Поэтому, по мнению Мида, индивид играет главную роль в своей собственной социализации; • «критическая теория социализации» (Ю. Хабермас, социальный философ, ФРГ)- Социализация охватывает не всего человека, а только «часть» его личности, представляющую общественную сущность человека и обеспечивающую ему Функционирование в обществе. Другая же его «часть» дает ему возможность «Держать некоторую дистанцию» по отношению к господствующей в обществе системе ролей, норм, ценностей, позволяет критически относиться к элементам социальной среды, мешающим человеку самоутверждаться. Взаимодействие личности с социальной средой, осознание личностью необходимости полного развития своих способностей и потенций делают возможной «ненасильственную социализацию»;

' Ми" п ' ИкгсРнал1П0в*нные другие и самость II Американская социологическая мысль. М., 1994. С. 226. мид дж. Ази, и дмерихансая социологическая мысль. М„ 1994. С. 230.

• идея ресоциализации (Н. Смелзер, социолог, США) - усвоение новых ценностей, ролей, навыков вместо прежних, недостаточно усвоенных или устаревших; i

• идея успешной и неуспешной социализации (Н. Смелзер): «Общество не может сохраниться, если его ценности и нормы не усваиваются его новыми членами. Однако социализация никогда не может быть эффективной на сто процентов. Дети оказывают сопротивление усилиям взрослых и изменяют процесс социализации на многих этапах своего развития. Иногда социализация терпит полное фиаско... Однако такие неудачи могут послужить основой для социальных пе- ] ремен в жизни грядущих поколений»1;

Анализ сущности, направленности и содержания социализации - основа для её | категориального определения. Многогранность этого социального процесса опре- J деляет разнообразие определений (и тут значимее, что сказано, а не кто сказал: I

• Социализация «означает включение молодых людей в общество, освоение ими ролей, ценностей, стандартов и убеждений, распространенных в данном I обществе», и одновременно - «процесс их второй индивидуации, скачок в их индивидуальном развитии»2;

• Социализация - «процесс становления личности, усвоения индивидом ценно-] стей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному обществу, соци-1 альной группе»3;

• Социализация - «процесс усвоения индивидом образцов поведения, психоло- J гических механизмов, социальных норм и ценностей, необходимых для успешного функционирования индивида в данном обществе»4;

• Социализация - «процесс усвоения индивидом на протяжении его жизни социальных норм и культурных ценностей общества, к которому он принадлежит»5;

• Социализация - «процесс становления личности, обучение и усвоение индием- j дом ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному общест-1 ву, социальной общности, группе»6;

• Социализация - «процесс усвоения личностью образцов поведения, ценностей ) и норм, принятых в обществе, в конкретных социальных общностях»7;

' Смелзер Н. Социология. М., 1993. С. 126.

1 Социальные отклонении. М., 1989. С.70.

' Социологический энциклопедический словарь. М., 1998. С. 328.

1 Российская социологическая энциклопедия. М., 1998. С. 479.

• Современная западная социология. Словарь. М.,1990. С.316. " Краткий словарь по социологии. М., 1988. С.318.

Зборовский Г.Е. Общая социология. Екатеринбург, 1999. С.508.

Социализация - «процесс, посредством которого индивидом усваиваются нормы 0го группы таким образом, что через формирование собственного Я проявляется уникальность данного индивида как личности»1;

, Социализация - «процесс становления личности, постепенное усвоение ею требований общества, приобретение социально значимых характеристик сознания и поведения, которые регулируют ее взаимоотношения с обществом»; «процесс постоянного познания, закрепления и творческого освоения человеком правил и норм поведения, диктуемых ему обществом»2;

. социализация - «процесс, в ходе которого люди обучаются соблюдению социальных норм, процесс, делающий возможным существование общества и передачу его культуры от поколения к поколению»3;

• Социализация - «есть воспроизводство культуры, освоение соответствующих образцов поведения, обычаев, ценностей, установок, социальных ролей, надежд и ожиданий». «Личность характеризуется включенностью в социальные отношения, их освоением. В этом процессе социализации формируется индивидуальность человека, развиваются его социальные силы»4;

• Социализация - «процесс формирования умений и социальных установок индивидов, соответствующих их социальным ролям»5;

• Социализация - это освоение культуры (норм, ценностей, идей, правил поведения и стереотипов понимания) сообщества. Она не только связана с развитием личности, но и является своеобразным духовным кодированием человека, вырабатывая у него типовые (хорошо распознаваемые и прогнозируемые) социальные реакции и формы активности. Функциональное значение такого «нормативного» формирования способностей, навыков и знаний индивида состоит в том, чтобы подготовить людей к тесному сосуществованию, обеспечить их предстоящее взаимодействие и взаимопонимание6;

• «Социализация есть продукт пересечения действия 3 факторов: врожденных механизмов; социальных условий; сознательного, направленного образования, обучения и воспитания»7.

, Фролов С.С. Социология. М., 1998. С.81. , Тощенко Ж.Т. Социология. М.. 1994. С.228.