- •Введение

- •Раздел I. Социология молодежи - отраслевая социология

- •Тема 1.

- •Тема 2. Специфика социологии молодежи

- •Раздел II. Теоретические основы социологического анализа молодежи

- •Тема 3.

- •Тема 5. Молодежь: поколенческий подход. Молодежь в системе межпоколенческих отношений

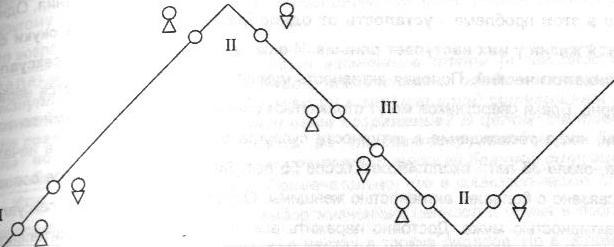

- •В статике:

- •В динамике:

- •Раздел III. История становления и развития социологии молодежи

- •Тема 6. Становление социологии молодежи

- •Тема 7.

- •Тема 8. Молодежный протест конца 1960-х годов и концепция «контркультуры»

- •Тема 9. Стилевой период в зарубежной социологии молодежи

- •1990-2000-Е годы

- •Тема 10. Отечественная социология молодежи в 1960-1990-е годы

- •Тема 11. Социальное самочувствие как индикатор социального развития молодежи

- •Тема 12. Динамика ценностных ориентации российской молодежи

- •Тема 13. Молодежь России и образование

- •Тема 14. Молодежь в сфере экономики

- •Тема 15. Молодой россиянин: становление гражданина

- •Тема 17.

- •Кто такой культурный человек?

- •Тема 18. Социальные девиации в молодежной сред Круг рассматриваемых проблем и понятий:

- •Заключение

Тема 15. Молодой россиянин: становление гражданина

Круг рассматриваемых проблем и понятий:

Гражданское общество, культура гражданственности. Социальный контроль.Свобода и социальный контроль. Политическая культура – важнейший элемент культуры гражданственности личности. Политических ориентации молодежи. Аполитичность молодежи. Политическое сознание современной молодежи. Отношение молодежи к политике, политическим институтам, молодежным общественным организациям.

Социальные изменения, происходящие в России в постсоветский период, ставят перед нашим обществом разносторонние задами по модернизации политической системы. Предметом обсуждений и дискуссий становится проблема выбора более оптимальных путей, моделей и механизмов её осуществления. Учитывая многомерность политических реформ и их социальных последствий, важно обратить внимание и на организационно-институциональный, и на социально-психологический, социокультурный аспекты политических реформ. Без качественного изменения отношения людей к политике, их политических ориентации и. настроений, их политической культуры реформы будут носить верхушечный характер. Особенно значима динамика политических ориентации молодежи:

• с молодежью связаны перспективы социального развития;

• важно смягчить объективный для переломных эпох разрыв в мировоззренческих позициях и ориентациях поколений;

• специфично формирование политического сознания молодежи; она и наиболее свободна от стереотипов и мифологем традиционализма, и наиболее восприимчива к новым идеям, стереотипам, мифологемам.

Изучение этих проблем в нашей социологии молодежи началось не сегодня.

Эта сфера социологии молодежи была наиболее связана с целями политического

Режима и наиболее идеологизирована, а потому и наиболее деформирована. Но было бы неправильно просто отбросить исследования тех лет, не заметить определеенного развития в подходах и оценках социологов. Уже тогда пробивали себе дорогу тенденции, которые определяют динамику социально-политических ориентаций молодежи и более всесторонне исследуются в социологии политики и в социологии молодежи:

«панполитизма», сверхполитизации (политика рассматривается как самое

важное дело миллионов) к идеям гражданского общества, правового госудап гласности, культуры гражданственности;

• от активизма молодежи (как целевой установки воспитания и пропаганды) идеям политической культуры. Основное в такой переориентации - акцент на л ность молодого человека, на механизмы формирования политических знание убеждений, ценностных установок и ориентации;

• от анализа деятельности формальных институциональных структур (особенно - комсомола) к изучению неформальных молодежных объединений'.

Общий ориентир поиска политических перспектив общества - гражданское общество, правовое государство, гражданская культура, культура гражданственности2. С точки зрения социокультурного подхода гражданское общество может рассматриваться как особый уровень развития, состояния всей социальной системы, когда господствующими фундаментальными ценностями являются права и свободы граждан. Соответственно, культура гражданственности характеризует его с точки зрения не институционального устройства, а способов деятельности людей, их традиций, стереотипов, привычек, инноваций. Именно поэтому культура гражданственности характеризует и общество в целом, и конкретного человека.

В «обществе перемен» происходит смена типов социального контроля и качественно меняется отношение «власть - гражданин». В гражданском обществе и социальный контроль должен стать более гуманным, и гражданин должен более ответственно следовать социальным нормам и законам. Да и само общество должно эффективнее защищать и охранять права и свободы гражданина, создавать предпосылки для формирования у каждого человека (особенно молодого) качеств гражданина - «социально-озабоченного» человека. В социальном м» троле важно определить границы, пределы вмешательства общества в жизн личности. В какой-то мере они определяются сферой личной, частной жизн! Личная жизнь - это, конечно, не вся жизнь личности. Это сфера ее относительно

1 Блинов Н., Ожегов Ю., Шереги Ф. Политическая культура и молодежь. М., 1982; Гришенко Ж-М-. Пол карпов В.А. Самоопределение молодежи в условиях перестройки: опыт социальной типологии л 1990. J67; Коган Л.Н., Попов В.Г., Цыпленков В.Л. Социальные проблемы молодежи в начальный г перехода к рыночной экономике. Екатеринбург, 1993; Левичева В.Ф. Молодежный Вавилон: размыш неформальном движении. М., 1989; Молодежь России на рубеже 90-х годов. Кн. 1-2. М., 1992; Heq кто они? Куда зовут? М., 1990; Неформальная Россия. М., 1990; Неформальные объединения Молодежи вчера сегодня... А завтра? М„ 1988; Политическое сознание и трудовая активность молодежи. М., ЮТ. ев Э.Б., Алейников А.В. Новое в идейно-политическом воспитании молодежи. Л., 1990; и др. 1 Культура гражданственности. Екатеринбург, 2004; Гражданское общество: истоки и современность 2002; Модель И.М., Модель Б.С. Власть и гражданское общество в России: от социального взаимодействия социальному партнерству. Екатеринбург, 1998; Руденкин B.H. Гражданское общество в России. » современность. Екатеринбург, 2002; н др.

автономности. одно из существенных отличий тоталитарного общества от демотического, гражданского - в резком сужении сферы личной жизни, автономии чности Регламентация и социальный контроль распространяются даже на е Интимные, личностные стороны жизни человека. Общество в лице власт-ых структур пытается навязать ему: с кем дружить, общаться, кого любить, что итать, как одеваться, какие песни петь и т.д. В гражданском обществе сфера личной жизни значительно расширяется, ее неприкосновенность защищена законом, правами. Недаром англичане говорят: «Мой дом - моя крепость».

ЗАДАНИЕ 4.43. Оцените идею недопустимости какого-либо контроля над личностью: «Личность стоит выше государства, и никакое государство не может смотреть на нее как на свое орудие. В этом отношении всякая диктатура, от кого бы она ни исходила и какими бы соображениями ни руководствовалась, одинаково безнравственна и недопустима» (С. Франк). Согласны ли вы с мнением, что обществу угрожает серьезная проблема -регламентация: «Что станет с обществом, которое будет автоматически выполнять механически переданные приказы? Что будет, если совесть и разум подчинятся регламенту?» (А. Бергсон).

В социологии свободу соотносят с социальным контролем:

• свобода не противостоит правовым и нравственным нормам;

• она не беспредельна и ограничена правом на свободу другой личности;

• свобода неотделима от ответственности;

• свобода предполагает внутренний самоконтроль - определение для себя тех границ и рамок, за которые человек не может выйти; свобода - это самостоятельный выбор человеком жизненного пути, моделей поведения, конкретных жизненных решений.

Таким образом, бытующее противопоставление социального контроля и свободы ошибочно в обоих крайних (односторонних) вариантах:

[контроль = ограничение свободы свобода = бесконтрольность

Проблема свободы и социального контроля особенно значима в периоды картельных социальных изменений. Возникает чрезвычайно сложная для человека Щества ситуация. Старые (тоталитарные) нормы и механизмы социального ля рушатся, новые (демократические) еще не утвердились. В обществе ет правовой (шире - социальный) беспредел, а на уровне человека -о-нормативная дезориентация. В итоге путь от запретительного типа ' ного контроля («запрещено все, что не разрешено») к разрешительному ено все, что не запрещено») на деле порождает ориентир вседозволенности («все разрешено!»). Поэтому у многих рождается тоска «по поряд «сильной руке». Нельзя сбрасывать со счета и то, что тоталитаризм, ограничива свободу личности, в чем-то снимал с нее бремя ответственности. Такая мода поведения, когда выбор предписан, для многих молодых людей была удобна ев ей определенностью, ясностью, ненужностью принимать самостоятельные рец». ния и отвечать за них. Соотношение свободы и выбора порождает и непростые проблемы: всегда ли человек готов выбирать? Имеет ли он достаточную информацию? Обладает ли он необходимыми навыками и умениями для избранной сферы или вида деятельности? Да и где гарантии, что выбор правильный? Не придется ли ему сожалеть о выборе? Ведь пешеход придет к цели быстрее всадника, если ... тот скачет в ином направлении. И, наконец, альтернатива выбора должна смениться каким-то одним определенным решением А оно превращает другие варианты выбора в нереализованные возможности. Не будет ли человек сожалеть о них? Не попытается ли вернуться к ранее отвергнутым вариантам? Выясняется: свобода не означает - делай все, что хочется. Да и хотеть быть свободным - еще не значит стать им. Свобода - это плод серьезных усилий. Но пока, как показывают социологические исследования, свобода как базовая ценность культуры гражданственности не входит в число ведущих ориентации молодежи1.

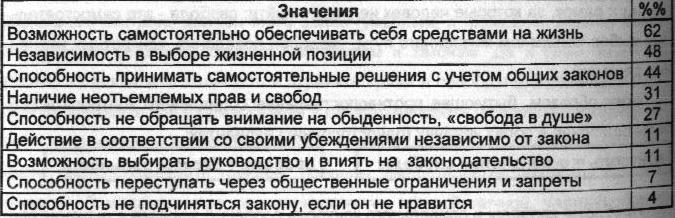

Таблица 4.27 Понимание свободы молодежью

Итак, определяющим для молодых людей является экономический смыо свободы. Значимой является свобода как способность принимать решения самостоятельно. Относительно низка ориентация на гражданский смысл свободы-Определенную переориентацию в отношении молодых россиян сегодня к базовы

' Культура гражданственности. Екатеринбург, 2004. С. 105

социально-политическим ценностям отразили исследования фонда «Обществен-

мнение»,хотя из молодежных групп в нем представлены только студенты':

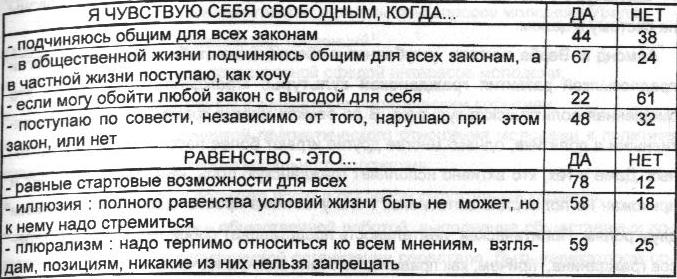

Таблица 4.28 Отношение студентов к свободе и равенству (приведены лишь крайние оценки)

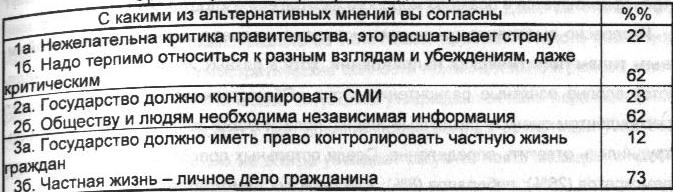

Наиболее принимается сегодня идея равных стартовых возможностей. Утверждается и значимость автономности личной жизни. Впрочем, продолжает действовать и стереотип допустимости вмешательства в частную жизнь. Противоречиво молодежное сознание отражает проблему уважения к закону: 2 из

каждых 5 респондентов соотносят свободу с неподчинением закону; каждый пятый считает возможным во имя выгоды его обойти; для каждого второго основной критерий свободы - совесть, а не закон. Приведенные данные - часть более общего исследования об утверждении либеральных ценностей в сознании россиян. На примере молодежи подтверждается вывод авторов о сложности, противоречивости этого процесса.

ЗАДАНИЕ 4.44. С чем, прежде всего, ассоциируется понятие свободы и равенства у вас? В какой мере ваши личные представления о свободе и равенстве совпадают с приведенными выше обобщенными данными? Постарайтесь объяснить, с чем связано возможное совпадение (или расхо-*"вние) позиций? На конкретных примерах покажите, что проблемы сво-°"Ы, равенства и социального контроля особенно значимы в периоды "ординальных социальных изменений.

Переход России к гражданскому обществу (пусть и затянувшийся, противоре-

ивый) делает сегодня актуальными многие идеи западных политологов. Характера

концепция гражданской культуры американских политологов Г. Алмонда и С.Вербы. Они выделяли три типа политической культуры:

См Капустин Б.. Клямкин И. Либеральные ценности в сознании россиян // Полис. 1994. №1,2.

• «приходская» - нет конкретизации политических ролей и ориентации; типич политическое поведение по традиции, стереотипу, привычке;

• «подданническая» - отношение к политике у «подданных» пассивное;

• «культура участия» - «участники», члены сообщества четко сориентированы на систему в целом.

Алмонд и Верба считали углубление и обеспечение стабильности демократии предпосылкой развития гражданской культуры: «гражданская культура - эта смешанная политическая культура. 8 ее рамках многие граждане могут быть активными в политике, однако многие другие играют более пассивную роль подданных. Даже у тех, кто активно исполняет гражданскую роль, качества подданных и прихожан не полностью вытеснены. Роль участника просто добавляется к таким двум ролям. Политическая деятельность представляет собой лишь часть интересов гражданина, причем, как правило, не очень важную их часть»1.

Для современного российского общества демократия и гражданское общество - ориентир на перспективу. И отечественные политологи акцентируют внимание на переходных типах политической культуры. В частности, продуктивно выделение трех типов сосуществующих в России политических культур: тоталитарная (этатистская); фрагментарная; плюралистическая (гражданская)2.

Наиболее общим в отношении молодежи к политике выступает наличие или отсутствие соответствующего интереса. Сравним мнения молодых респондентов в конце 1980-х и в конце 1990-х годов3. Конечно, при этом нужно учитывать и достоинства сравнительных исследований (анализ явления в динамике), и их недостатки (несовпадение состава выборки и некоторых вариантов ответов). На старте реформ отсутствие интереса к политике отмечали 6% старшеклассников и студентов, 9% молодых работников, 15% учащихся ПТУ; каждый третий во всех группах затруднился с ответом. За прошедшие годы мнения стали более определенными. Число тех, кто не интересуется политикой, резко возросло. По результатам опроса Российского независимого института социальных и национальных проблем (1997г), политикой не интересовался каждый третий. Что же касается интс ресующихся, то устойчивый интерес продолжал падать. На уровне деятельное ном - активное участие в политической жизни (митинги, демонстрации, работа i политических партиях, движениях, объединениях) - интерес к политике проявлял»

' Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. 1992. №4. С.122,123. ! См.: Советская культура и развитие человека. Пермь, 1991.

3 Молодежь России: тенденции, перспективы / Под ред. И.М. Ильинского, А.В. Шаронова. М., 1993.СЛА Молодежная политика. Информационный бюллетень. 1998. №151-154. С.60.

1 4% молодых. Несколько большим являлся информационный интерес к политике

13% внимательно следили за информацией о политических событиях.Несколько возрос неустойчивый интерес - каждый второй лишь изредка обсуждал тические события с друзьями, родственниками.

О типичности этих данных говорят и результаты опросов молодежи Урала п990-е гг.), зафиксировавшие ряд тенденций1:

политика не является приоритетной сферой интересов молодежи; молодежь не безразлична к конкретным политическим событиям; важнейшей детерминантой прагматического отношения молодежи к политике становится ухудшение ее материального положения; , интерес молодежи к политике носит в основном ситуативный характер;

• сегодня, когда занятие общественной работой, выполнение общественных поручений, членство в политической организации перестало быть индикатором социальной активности молодого человека, стало добровольным, практически такие формы участия в политической деятельности в молодежной среде свелись к минимуму;

• налицо маятниковое движение: от формального, вынужденного «участия» («занимаюсь», «выполняю», «состою») - к неучастию. Надежды, что участие станет пусть и гораздо менее массовым, но осознанным и добровольным, не оправдались;

• основная форма интереса молодежи к политике сегодня - информационная. Выявилась несостоятельность распространенного в последние годы стереотипа, когда аполитичность молодежи (факт реальный применительно к участию в политической деятельности, в политических партиях, движениях) переносилась и на ее отношение к информации о политике.

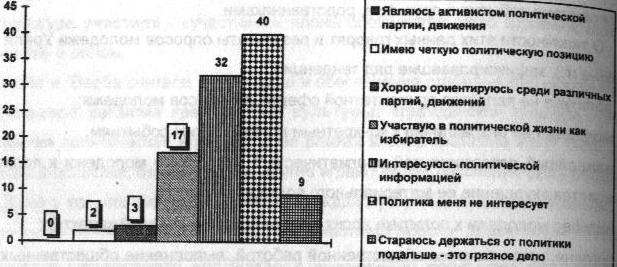

Конкретизацией общего интереса к политике выступает анализ реального политического поведения молодежи. Об устойчивости указанных тенденций говорят и Результаты опросов начала 2000-х гг.2:

Удельный вес крайних оценок (активное участие в политической жизни, активный интерес к ней и негативное отношение) практически остается стабильным. Ровные изменения - в соотношении интереса к политической информации (рост ЭТого интереса продолжается) и полного равнодушия к политике (оно заметно

Багиров Б.Б. Генин Л.В., Попов В.Г., Руленкин В.Н. Молодежь в условиях российских реформ: эволюция 1 KvnМических' политических и духовных ориентации. Екатеринбург, 1996.

Культура гражданственности. Екатеринбург, 2004. С.112.

увеличивается). Вывод о необходимости более активного, разнообразн формам, систематического политического информирования молодежи ретает еще большую актуальность:

Рис.4.46. Отношение молодежи к политике

ЗАДАНИЕ 4.45. А каково отношение к политике - ваше и ваших однокурсников? Оцените, в какой мере ваши оценки совпадают с приведенными ре-зультатами опросов? Если они существенно различаются, то почему?

Сегодня по-иному следует оценивать аполитичность молодежи. Необходимость нетрадиционного подхода к ней связана с некоторыми новыми обстоятельствами:

• сказывается уникальность перехода «от государства - к обществу»:

е накоплен определенный реформаторский опыт, что позволяет переходить от общетеоретических схем к реальностям общественного сознания;

• в молодежном сознании все чаще противоречиво оценивается уже не только выбор политической стратегии, но и конкретная практика политических действий тех или иных сил, властных структур.

Аполитичность и безразличие к политике как социально-психологическое явление многомерно. Об этом можно судить по оценкам студентов Среднего Урала. Лишь 3% считают политическую и правовую культуру наиболее важным аспек том профессиональной подготовки. Только 6% - хотели бы заниматься во bi учебное время общественной работой. Лишь 2% считают: поступками их сверст ников движет идейная убежденность1.

Аполитичность, прежде всего, - неприятие политики в традиционном, класо во-управленческом, надличностном виде. Это важно учитывать при оценке современной социально-политической ситуации и ориентации молодых людей. «Авгу

' Студент - 95. Екатеринбург, 1995.

стовская демократическая революция» 1991 г. порождала иллюзию смены «плохой политики и «плохих» политиков новыми, «хорошими». И действительно, прошло немало позитивных изменений. Но драматизм ситуации, отразившийся в

иенках молодежи, - сохранение многих черт отчужденности человека от власт-

IX структур. Многие современные политики, даже демократически настроенные, могут вырваться из плена стереотипа: власть - «основной вопрос революции». Да и всей общественной жизни. А средства массовой информации - пусть и с разных позиций - пытаются навязать эти правила игры общественному мнению. Но эти игры во властных структурах (значимые для самих «игроков») в молодежном сознании воспринимаются как нечто далекое от насущных жизненных интересов молодых.

Еще в конце 1970-х - начале 1980-х гг. аполитичность рассматривалась как однозначно отрицательное явление, с которым надо было «бороться». В годы перестройки - как индикатор кризиса идеологии тоталитаризма. Сегодня она приобретает новый смысл. Речь идет уже об утрате доверия и разочаровании в новых демократических ценностях и идеалах. А что за этим? Прежде всего -осознание (после десятилетий суперполитизации и идеологизации общества) простой истины: для большинства граждан политика и не должна быть главной сферой их жизни. Сегодня по-иному следует оценить давние идеи западных политологов о «пределах демократии» и «умеренной демократии». В них проявлялось трезвое понимание и прагматический подход: политика для профессионалов и для рядовых граждан - это не одно и то же.

Аполитичность части молодежи сегодня связана и с иллюзиями о демократии как быстрых и позитивных изменениях. Но уже с ранних этапов демократизации нашего общества важно понять: демократия несовершенна, она - процесс; преодоление тоталитаризма - это отказ не только от произвола и всесилия власти, но и от стереотипа - «политика - дело каждого». Опросы молодых показывают: мно-гие из них уже преодолели данный стереотип.

Как ни парадоксально, аполитичность может рассматриваться и как признак становления гражданского общества. Ведь для гражданина такого общества Участие или неучастие в политике - результат личного выбора, а не следование внешним требованиям. В гражданском обществе вмешательство политики в жизнь еловека ограничено. Тотальный контроль извне, когда властные структуры определяют, что можно и что нельзя, сменяется внутренним самоконтролем личности: что она может и чего она не должна делать. Материалы опросов

ской молодежи выявили важнейшее противоречие ее политического гп,

контроль извне мало эффективен - самоконтроль ещенесформирован еще один момент - аполитичность не тождественна гражданетвеннственности ~ ней есть и негативный аспект - отказ от участия в любой политике. И тем са безразличие к судьбам общества. Но если верно, что не каждый должен н средственно участвовать в политике, то столь же верно и другое, что не мо быть демократическим общество, в котором большинство аполитично.

Сегодня важно не только зафиксировать рост аполитичности молодежи выявить ее разнообразные причины и мотивы. Исследовательская модель моти вации аполитичности обычно включает ряд параметров:

• отсутствие интереса к политике (непосредственно замерить этот параметр до-вольно сложно, так как в опросах он нередко охватывает и другие варианты: отсюда и значительный диапазон оценок -13-44%)

• наличие других интересов - при дефиците свободного времени(14%);

• безразличие к политике как к делу, весьма далекому от жизненных проблем;

• слабая осведомленность о политических явлениях, процессах, событиях (i различных группах молодежи - 33-55%);

• неуверенность, что личное участие может иметь какое-либо влияние (15%);

• недоверие к политикам, низкий престиж многих из них 8 сознании молодых (21%);

• отношение - политика - «грязное дело» - от нее надо быть подальше (9 - 22%).

ЗАДАНИЕ 4.46. Каково в целом ваше отношение к аполитичности молодежи? Какие из мотивов аполитичности представляются вам наиболее распространенными среди ваших друзей и знакомых? Какие из них вы считаете обоснованными?

Политическое сознание молодежи многослойно по ряду параметров, и возможны различные аспекты его анализа. Один из них - «идеал - реальность Используем результаты исследований социологов Сибири1. В массовом сознан! молодежи были выявлены четыре комплекса представлений об идеальном ройстве общества:

• условие для самореализации личности. Характерные ценности: социальная справедливость, достоинство. Они распространяются и закрепля»

' Немировский В. Красные, зеленые, белые.... Заметки о политическом сознании молодежи // Человек1992- №3. С.70.

По мере посттоновления ПОсттоталитарного общества и ускоряют процесс индивидуализации личности;

стремлеиие к сохранению социального равновесия на всех уровнях (от ностного до межгосударственного). Ценности - мир, коллективизм; Гценности-труд, гуманизм;

стремлениек высокиму уровню и качеству жизни. Ценности - благосостояние, здоровая окружающая среда.

Эмпирические замеры позволили социологам придти к серьезным выводам:

о противоречивости ориентации молодежи;

о существовании сильного авторитарно-консервативного синдрома в массовом сознании молодежи; . о распространенности утопических представлений.

Другой возможный ряд анализа: прошлое - настоящее - будущее. Прошлое определяет стереотипы молодежного сознания, их устойчивость. И не случаен интерес юнологов к этим проблемам, их стремление выявить, как болезненно происходит ломка таких стереотипов'. О будущем многое говорят уже рассмотренные социальные идеалы молодых. И все-таки в центре внимания социологов - настоящее.

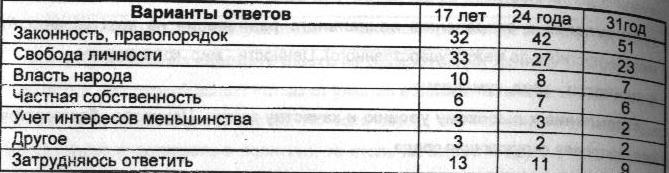

Фундаментальная ценность гражданского общества - демократия. В ней находит свое воплощение единство свободы и социального контроля, это - свобода, ограниченная законом. Утверждение такого понимания демократии - процесс длительный и противоречивый. Материалы исследований позволяют выявить, что молодежь считает самым главным в демократии2:

В ответах большинства респондентов выделены два основных параметра демократии - законность и свобода личности. Тем самым, можно говорить о серьезном сдвиге в молодежном сознании в сторону современного понимания демократии.

Но не надо самообольщаться - респонденты выбрали именно те демократические принципы, которых нашей российской демократии явно не хватает. Да и в их понимании есть немалые различия в зависимости от возраста. Чем старше респонденты, тем больше для них значимы законность и порядок, но и тем сильнее

храняется недооценка свободы личности:

'См Меренков А.В. Политические стереотипы студенчества // Соиис. 1992. №8 олодежная политика. Информационный бюллетень. 1997. №141-142.

Что является самым главным в демократии?

Для правильной оценки происходящих в молодежном политическом сознать перемен важно учесть и то, что сама законность воспринимается неоднозначно В рамках опроса «Молодежь-97» респондентам предлагалось определить' «Дп чего нужны законы в государстве?»1 Любопытно, как респонденты разных возрастов соотнесли две разные функции законов (примем за 1 ответы считающих: они ограничивают права граждан);

Законы охраняют права граждан Законы ограничивают права граждан

![]()

ЗАДАНИЕ 4.47. Оцените представленные данные. Какие тенденции в политическом сознании молодежи они отражают? Каково ваше личное мне-ние по этому вопросу?

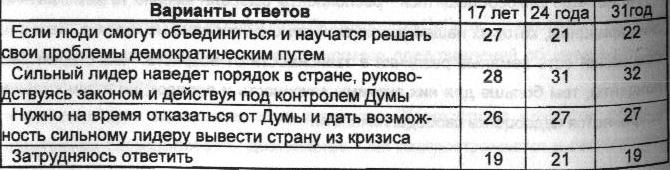

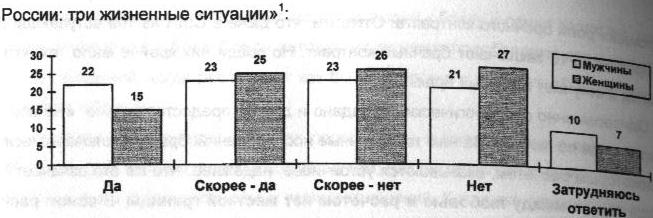

Противоречивость представлений молодежи о демократии проявляется и в том, что нередко правопорядок (т.е. власть закона) сводится к порядку (в тон числе, с применением любых - даже противозаконных - средств, включая силовые). Очевидно, с этим связана тоска по порядку как власти «сильной руки». Обычно считается, что такие настроения присущи старшему поколению. Но зультаты опроса «Молодежь России: три жизненные ситуации» показывают, их не чужды и молодые россияне2:

Таблица 4.3С

Как, по вашему мнению, можно добиться порядка в России?

1 Молодежь - 97: надежды и разочарования / Б.А. Ручкин (рук.) [и др.). М., 1997. С.214.

2 См.: Молодежная политика. Информационный бюллетень. 1997. №141-142. С.ЗО.

Отношение молодежи к проблеме «демократия - порядок» может быть кон-овэно и в ракурсе соотнесения «демократичность - авторитарность». Характерны ответы о таком соотношении молодежи Среднего Урала1 ктеРнЫ010

Ориентации на авторитарность/ демократичность

Таблица 4.31

Заметно, что в целом респонденты поддерживают демократические идеи, хотя каждый четвертый - пятый отдает дань авторитарным настроениям. Наиболее значимо в демократии для молодых людей невмешательство государства в их частную жизнь.

ЗАДАНИЕ 4.48. Как бы на эти вопросы ответили вы? Считаете ли вы свое мнение типичным для вашей среды?

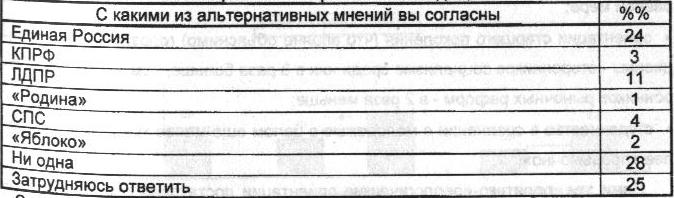

Свобода и равенство, демократия и авторитаризм, законность - социально-политические ценности общего плана. Следующий уровень анализа - отношение молодежи к конкретным идейно-политическим течениям. Формирование многопартийности, политического плюрализма порождает пестроту и неустойчивость этих течений. Поэтому правильнее выявлять отношение молодых не только к тем или иным конкретным партиям, хотя и этот анализ показателен2:

Таблица 4.32

Какая из существующих ныне в России партий и объединений в наибольшей степени выражает интересы таких людей, как вы?

Сопоставление этих данных с результатами предшествующих исследований отражает значительное опережение «Единой Россией» своих конкурентов; укрепляя

Культура гражданственности. Ккатеринбург, 2004. С.114-115.

Весттник общественного мнения. 2004. №1 (69). С.78.

ются позиции ЛДПР в молодежной среде. Но более половины молодых респондентов не смогли или не захотели отдать предпочтение какой-либо партии.Учесть это особенно важно в условиях все большего перехода в избирательной с России на партийные списки. Тем более что формулировка «ни одна из них трансформируется в позицию молодого избирателя - «против всех».

Интересно выявление отношения молодежи к определенным более усто"1 вым типам политических направлений, хотя в разных исследованиях пооя ются вполне понятные разночтения. Фонд «Общественное мнение» предложи респондентам оценить различные идейно-политические течения1. Два из пяти за труднились ответить определенно. Среди остальных преобладают приверженцы-демократов (26%); либералов (8%); христианских демократов (7%). Все другие течения (социал-демократы, коммунисты, социалисты, консерваторы, монархисты национал-патриоты) получили незначительную поддержку (1-4%). Близки данные общефедерального исследования2:

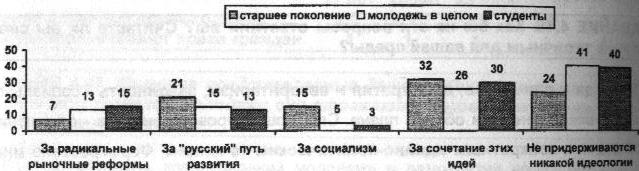

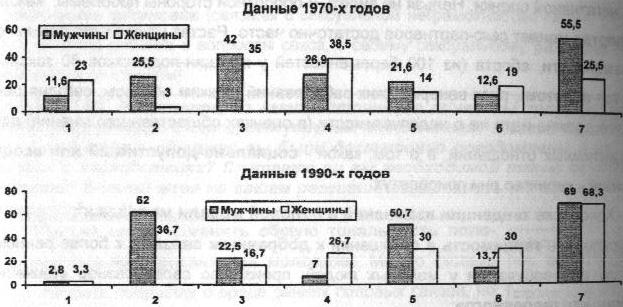

Рис,4.47.

Идеологические ориентации разных поколений россиян Сравним эти данные в меж - и внутрипоколенческом срезе:

• молодежь в целом гораздо менее идеологизирована;

плюрализм идеологий воспринимается разными поколениями практически в равной мере;

• ориентации старшего поколения (что вполне объяснимо) гораздо более тради-ционны - сторонников социализма среди них в 3 раза больше, чем у молодых, ст ройников рыночных реформ - в 2 раза меньше;

• студенчество в сравнении с молодежью в целом еще менее традиционнс лее «прорыночно».

Сами эти политико-идеологические ориентации достаточно изменчивы, вижны. Мониторинг молодежи в Н.Тагиле позволил, например, зафикси

1 См.: Капустин Б., Клямкин И. Либеральные ценности в сознании россиян // Полис

. ' См.: Молодежная политика. Информационный бюллетень. 1997. №141-142. C.6I.

Слудещие езменения за 2000-2004 гг.1 Число приверженцев общечеловеческих ценностей удвоилось; незначительно увеличилось количество тех, кому близки демократические идеи или ориентации на порядок, твердую руку; значительно увеличилось число сторонников национально-патриотических идей (более чем в 3 раза ). Сегодня, вероятно, правомернее говорить даже не столько об эклетоизме идеологическом плюрализме, сколько об эклектизме идеологического сознания либерально-демократические ценности применительно к разным сферам жизни и разным политическим ситуациям утверждаются явно неравномерно.Это же относится и к процессу преодоления традиционных ориентации. Тем более что сама жизнь далеко не всегда убеждает какую-то часть молодых в необходимости такого преодоления традиционной ориентации.

ЗАДАНИЕ.4.49.Каковы ваши политико-идеологические ориентации? Оце-ите- насколько они типичны и распространены в студенческой среде?

Анализ взаимоотношения «гражданин - власть» не может ограничиваться лишь политическими ценностями и ориентациями. Можно быть безразличным к политике (как многие молодые россияне). Но политика не может быть «безразличной» к гражданину. Он живет в определенной политической ситуации, которая неизбежно влияет на его жизнь. И тут перед социологами возникает ряд исследовательских проблем: как оценивают молодые политическую ситуацию в стране в целом и конкретные политические события? Осознается ли молодыми обратное влияние политики на них? Общефедеральные исследования зафиксировали ряд изменений в оценках молодежью общей политической ситуации в стране. К концу 1990-х гг. несколько уменьшилась доля негативных оценок молодежью политических перемен в России:

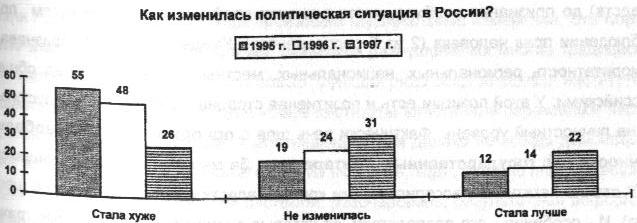

рис.4.48. Динамика оценок молодыми политической ситуации в России

Культура гражданственности Екатеринбург, 2004. С.113.

В какой-то мере за этим изменением оценок стояли прекращение войны не и дальнейшее нарастание политической апатии молодежи, в то же врем храняется негативное отношение к реформам - с точки зрения их соответ интересам молодежи: лишь 12% считали, что реформы проводятся в интег» молодежи, 48% придерживались противоположного мнения. Значительная ча молодежи была уверена: руководство страны почти полностью утратило контроль над развитием событий (такое мнение высказали - в 1995 г. 55% опрошенных м лодых людей, в 1996 г. - 48%, в 1997 г. - 56%)'.

Серьезное влияние на позиции молодежи оказал социально-экономический и политический кризис осени 1998 г Судить об этом можно по результатам исследований Института молодежи2. На вопрос: «Переживаем ли мы самые тяжелые времена или они еще впереди?» были получены следующие ответы: они еще впереди - 40%; переживаем сейчас - 22%; они уже позади - 11 %; затрудняюсь ответить - 27%. Итак, каждый третий надеялся на лучшее, но каждые 2 из 5 готовились к худшему. В целом оценка политической обстановки молодыми людьми становилась все более критичной.

Ситуация в стране предстает перед каждым молодым человеком не только в обобщенном виде, но и как целый спектр конкретных политических событий, вызывающих интерес или опасения. Оценки этих событий ситуативны, изменчивы, но их нельзя недооценивать. Характерны оценки событий в Чечне (учащиеся ПТУ, Свердловская область, 1995 г.)3. Реакция молодых была неоднозначной и противоречивой, сочетала элементы авторитарной и демократической политической культуры. Диапазон оценок был широк: от позиции силы и борьбы «до упора» (каждый шестой, поддерживая действия властей, допускал использование любых средств) до признания необходимости решения конфликтов мирным путем при соблюдении прав человека (2 из 5 респондентов). Каждый четвертый признавал приоритетность региональных, национальных, местных интересов перед общероссийскими. У этой позиции есть и позитивная сторона, особенно если опуститься на личностный уровень. Фактически речь шла о приоритете прав и свободы личности над государственными интересами. За многими оценками учащих» ПТУ стояло негативное восприятие ими кризиса власти (по мнению каждого шестого). И - особенно - его последствий, за которые расплачиваются рядовые граж-

Положение молодежи в Российской Федерации и государственная молодежная политика. М.. 1998. С.77-79

2 Албитов А. Не смиримся! // Советская Россия. 1999.3 июня. Горнозаводской учебный округ: состояние, проблемы и тенденции развития. Екатеринбург, Н.Тагил, 19! С.41.

Граждане молодежь (таково мнение каждого третьего; в ранговом ряду - на 1 месте). в Чечне (особенно масштабы примененных средств насилия, приведших исленным человеческим жертвам и разрушениям) негативно повлияли на жное сознание уже тем, что еще раз наглядно показали, как мало приня-вахеных политических решений зависит от «маленького человека». Одно-менно существенно снизился «порог чувствительности» к насилию - оно по восприниматься многими как обыденное дело. И уроки Чечни еще долго будут напоминать о себе.

И напротив, оздоровление политического климата в стране в начале 2000-х гг. отразилось на оценках молодежи;

Рис.4 49.

Оценки молодежью политической ситуации в России Наиболее резко изменились крайние оценки, хотя неизменность оценки политической ситуации в стране как напряженной (почти каждым вторым) удерживает от излишне оптимистических выводов.

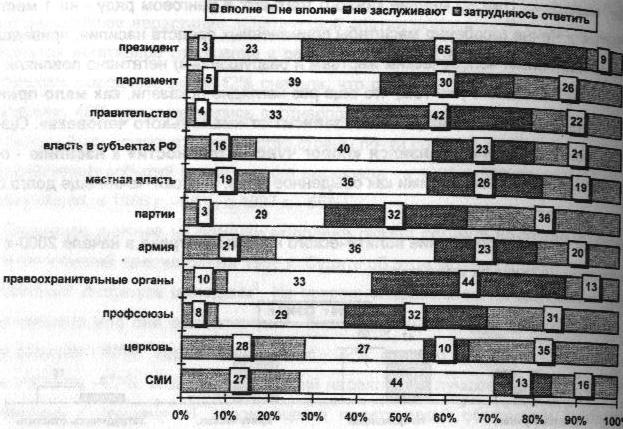

Важен и институционально-поведенческий аспект процесса становления гражданина. Причем важно выявить отношение молодежи и к социальным (особенно - политическим) институтам в целом, и к молодежным общественным организациям. Сегодня этот анализ связан с немалыми трудностями. В политической жизни России за последние годы произошли кардинальные изменения. Это породило институциональный кризис: оказались разрушенными многие традиционные институты власти, появились новые. Функции ряда сохранившихся институтов существенно изменились. Многие новые институты власти еще переживают период становления (порой слишком затягивающийся) и далеко не всегда демонстрируют эффективность. В результате многие молодые люди, активно поддержавшие борьбу со старой политической системой, разочарованы результатами реформ, и вновь возникает кризис доверия молодежи - теперь уже к постсоветским институтам власти. Особенно острым был этот кризис в конце 1990-х гг.:

Рис. 4.50. В какой мере, на ваш взгляд, заслуживают доверия? (1998 г.) —

Данные исследования весьма показательны и не требуют дополнительных комментариев. Действительно, если взять крайние оценки, то положительный баланс был лишь у церкви и СМИ, практически нейтральный - лишь у армии1.

И тем показательнее, что с 2000 г. ситуация, оставаясь в общем достаточно неизменной, существенно меняется в отношении к Президенту РФ. Однако, возникает новый парадокс политического сознания (во многом, вероятно, имеющий иррациональный оттенок): в качественно новой социально-экономической и политической ситуации как бы возрождается традиционная российская иллюзия «о хо рошем царе и плохих боярах». Причем, как показывают многочисленные исследования степени доверия россиян (и не только молодых), этот разрыв в оценках Президента и других властных структур сохраняется, а порой и увеличивается.

ЗАДАНИЕ 4.50. /Саков ваш уровень доверия к различным политическим институтам? Как бы вы могли объяснить зафиксированный социологами разрыв в степени доверия молодежи к Президенту РФ и другим властным структурам?

Противоречивым остается и отношение молодежи к такому институту, как армия. И это понятно, отношение ко многим другим институтам зачастую отстраненное, опосредованное. К армии же многие молодые люди относятся непосредственно

1 Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. 1998. №6. С.52-53.

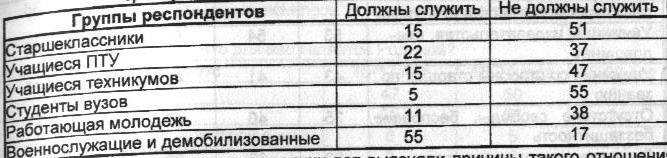

«служить или не служить?». В рамках федерального исследования

«Общество.Молодежь. Армия» (1998 г.) отношение молодежи к армии лось выяснялось в общем плане :

Таблица 4.33

Должны ли все юноши, годные к воинской службе, пройти срочную службу? (приведены лишь крайние оценки)

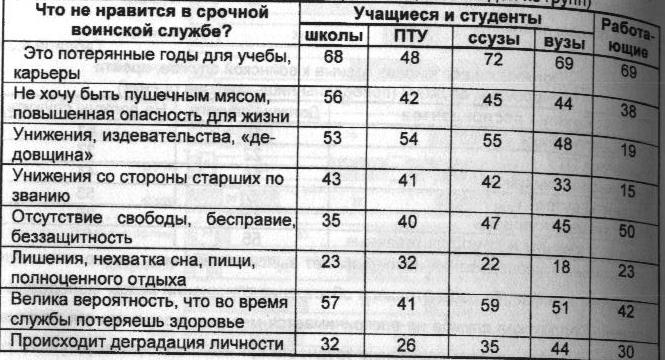

Различные исследования последних лет выясняли причины такого отношения молодежи к армии. Опросы отразили обострение отношений между молодежью и армией Солдатская служба не воспринимается многими молодыми как почетная обязанность. Это создает серьезные трудности при комплектовании рядового состава срочной службы. Но правомерны ли упреки и обвинения в адрес молодых (да и их родителей и близких) в снижении чувства долга, в отсутствии патриотизма? Существенный момент: срочная служба в армии не воспринимается многими молодыми людьми как необходимое звено в системе подготовки к защите Родины. Возникают своеобразные «ножницы» между готовностью защищать Родину и нежеланием служить срочную службу в нынешней армии. Сама эта готовность отражает серьезные изменения в патриотическом сознании молодежи: почти половина пошли бы добровольцами при возникновении угрозы России, 60% - при возникновении угрозы «малой Родине», свыше 85% - при возникновении угрозы родным и близким. Бесспорно, солдатская жизнь никогда и нигде не была легкой. Однако недовольство и претензии существенно возрастают, когда эти трудности создаются искусственно, в результате неправильных порядков, головотяпства, казнокрадства, что приводит к неоправданным лишениям, ущемлению прав и личного достоинства военнослужащих срочной службы. Отношение молодежи к армии становится наглядным примером необходимости утверждения нового понимания долга: не только человек должен выполнять свои обязанности, но и обще-80 обязано создать для их выполнения условия, достойные человека. Что же конкретно не устраивает молодых людей в сегодняшней армии? Какие Ретензии к ней предъявляют они (особенно важно выделить претензии различных групп призывников - реальных или потенциальных):

Саралиев З.Балабанов С. Служить или не служить? // Нижегородские новости. 1998. 14 мая.

Претензии к воинской службе различных групп призывников (приведены ош тех, кто высказал конкретные претензии, - по каждой из групп)

ЗАДАНИЕ 4.51. Каковы, на ваш взгляд, причины негативного отношения многих молодых людей к воинской службе? Что, по вашему мнению, могло бы существенно изменить ситуацию?

«Родина не национальное и географическое понятие Родина - это свобода». АД Сахаров

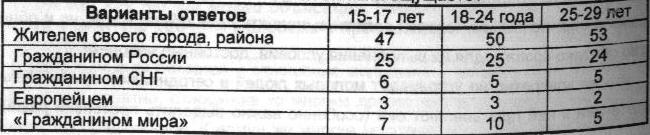

Сегодня актуальна задача возрождения армии как одного из важнейших институтов социализации и гражданского становления личности молодого человека. Но было бы неверно сводить патриотическое воспитание к военно-патриотическому. ( новление молодого человека как гражданина - патриота реализуется посредством выбора им собственной системы ценностей, формированием представлений об основных ценностях, составляющих основу гражданственности. Прежде все - это понимание «Родины». Что означает для сегодняшней молодежи поня" «Родина», какое содержание она вкладывает в него? В поисках ответа на 31 важный вопрос социологи используют разные методики. Одна из них предла! респондентам определить, кем они себя в большей степени ощущают?

Таблица 4.35 Кем вы себя в большей степени ощущаете?

' Ручкин Б.А, Гришина К.А., Серикова НА. Российская молодежь: 10 главных проблем. М.

Ответы респондентов позволили исследователям сделать вывод: в условиях политической и экономической нестабильности опора значительной части молодежи

Идет на гражданство а на «жительство», не на «государство», а на Родину.

ЗАДАНИЕ 4.25. А кем больше всего ощущаете себя вы? Оцените, насколько ваша позиция распространена в студенческой среде, среди ваших родных и знакомых?

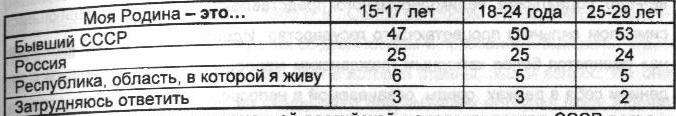

В рамках другой методики выяснялось, что для человека является Родиной?

Что для вас является Родиной Таблица 4.36

Значительная часть современной российской молодежи распад СССР воспринимает как факт, с которым сложно примириться. Но СССР для них - уже историческое понятие, которое осталось в прошлом. Они не помнят, «как это было», потому что большую часть своей сознательной жизни живут в постсоветской России. И Россия как самостоятельное государство сегодня становится значимым и неоспоримым фактом сознания молодых людей.

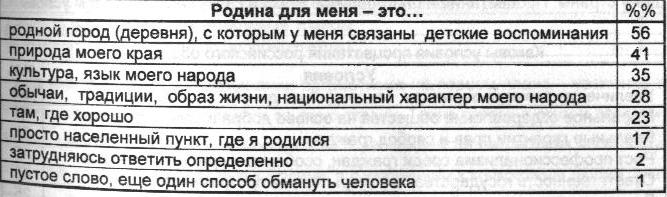

Наконец, в исследованиях осуществляется и дальнейшая конкретизация понятия «Родина»2:

Таблица 4.37 С чем связано для вас понятие Родина?

Анализ ответов показывает: в первую очередь для респондентов Родина ассо-РУется с понятием «малой Родины»: местом рождения, родным городом ей), природой родного края. Следующими по значимости - определяющи-Держание понятия «Родина» - являются факторы социокультурного характера, язык, обычаи, образ жизни народа, его национальный характер. По-

Серикова Н.А. Российская молодежь: 10 главных проблем. М., 1999. С.74-75.

следний по своему значению - блок абстрактных представлений о «Роди о месте, где хорошо; просто о населенном пункте, где родился; либо как тии, не имеющем под собой реального содержания.

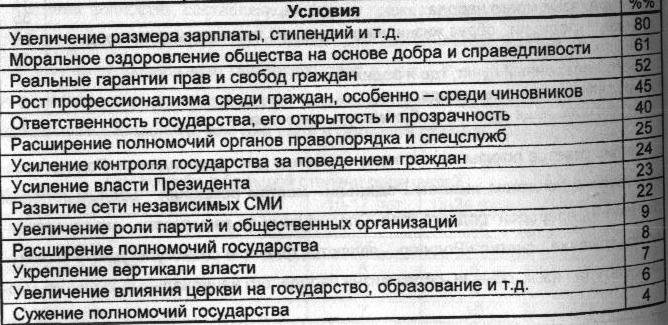

Данные исследования показывают, что понятие «Родины», в первую сче связано у респондентов с конкретной пространственной средой: с местом Гд ловек родился, где прошло его детство, где живут родители; с окружающей родой. Это свидетельствует о вытеснении сформированного в эпоху госудао венного социализма великодержавного представления о Родине, являющей символом сильного процветающего государства. Идентификация «я = моя стана» сменяется более камерным гражданским мироощущением, связанным с я дением себя в рамках среды, осваиваемой в непосредственном опыте человека с которой у него существует устойчивая эмоциональная связь, духовная близость. «Большая Родина» и «малая Родина» - два типа социокультурного пространства, и сегодня доминирующая роль смещается в сторону последней. Символические представления о Родине (чувство гордости, силы, уверенности в стабильности и превосходстве) в эпоху кризиса ценностей уходят на второй план, сменяются чувствами родства, причастности, близости, духовной преемственности. Они реализуются посредством воздействия совокупности социокультурных факторов на процесс социализации личности и становятся наиболее значимыми для формирования гражданских качеств человека. Но молодежь не безразлична к будущему страны. Процветание и благополучие России связывается с рядом условий':

Таблица 4.38

Каковы условия процветания российского общества?

1 Культура гражданственности. Екатеринбург, 2004. С. 109.

В целом молодые люди продемонстрировали комплексное видение перспектив

российского общества, включая в число необходимых факторов экономического развития

политические и социокультурные.

ЗАДАНИЕ 4.53.А вс чего начинается Родина» для вас? Чем, на ваш взгляд, ЗАДА яегпся растущая значимость «малой Родины»? Верите ли вы в ' ^лмтанив России в ближайшем будущем? С чем вы это связываете?

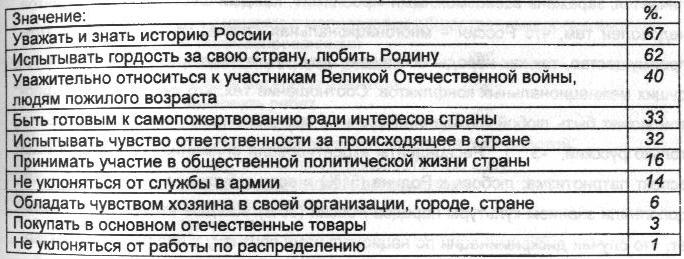

Завершить тему патриотизма хотелось бы обращением к результатам фелерального исследования «Война была ...вчера: Российское студенчества о Вели-отечественной войне 1941 -1945 гг.»1. Среди вопросов, обращенных к студен-BV30B страны накануне 60-летия со Дня Победы и призванных выяснить, что знают об этом величашем событии в истории страны, был и вопрос, как они понимают патриотизм? Что же вкладывают современные молодые люди в понятие «быть патриотом России»:

Таблица 4.39 Что значит быть патриотом России?

Обращает внимание: в понимании патриотизма на первом плане - уважение и знание истории, чувство гордости за свою страну. Тесно связан с этим и персонифицированный подход - для каждых 2 из 5 респондентов патриотизм ассоциируется не с абстрактной любовью к Родине, а с уважением к конфетным людям, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам труда. В ответах студентов отразилась и определенная противоречивость, разорванность, парадоксальность их сознания и поведения. Две трети из них ориентируются на умозрительное пони-мание патриотизма - знать, уважать, любить. Гораздо реже (у одной трети и ме-) патриотизм приобретает действенный, самодеятельный характер - готов-ь к самопожертвованию; чувство личной ответственности за ситуацию в стране,в своем городе, в своей организации; политическая активность (участие);

См.Актуальные проблемы социологии и менеджмента: общество - управление - образование – молодежь- культура . Екатеринбург, 2005. С.3-10.

чувство долга - в отношении службы в армии, работы по специальности Лишь у 3% патриотизм простирается... до готовности покупать отечественные товары

Вновь проявилось противоречие, накладывающее отпечаток на отношение соврем» студентов к Победе: «Мы победили. Но почему живем хуже побежденных и ее никое?». Для новых поколений Великая Победа неотделима от достойной жи

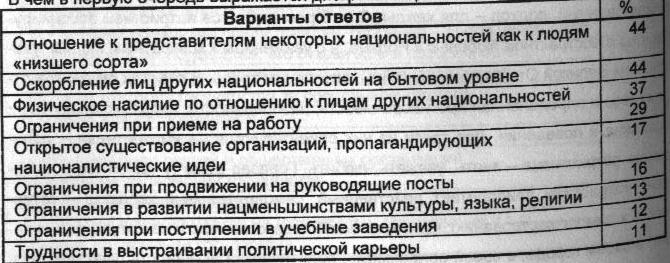

Формирование патриотических ориентации молодежи имеет и еще один оо* тир - патриотизм несовместим с национализмом. Между тем - особенно в се с событиями на Северном Кавказе и обострением межнациональных отношени-после распада СССР - сегодня в молодежной среде наблюдается оживление на ционалистических настроений, ксенофобии (неприязни и ненависти к чужакам)

О масштабах и причинах этого явления можно судить по результатам исследования владимирских социологов1. Значительная часть молодых россиян (около 20% - каждый пятый) испытывает нетерпимость к тем, кто так или иначе от них отличается, заражена всевозможными «фобиями». Каждый шестой из респондентов недоволен тем, что Россия - многонациональная страна; треть - видят в этом преимущество, так как народы обогащают друг друга; еще треть - опасается будущих межнациональных конфликтов. Соотношение тех, кто считает, что патриотом может быть любой гражданин России, и тех, кто считает, что им может быть только русский, -3:1. Респонденты акцентировали внимание на очень важный аспект патриотизма: любовь к Родине (51%) и веру в будущее России (44%) они дополнили знанием культуры народов России (30%). Каждый второй (47%) счита ет, что случаи дискриминации по национальному признаку у нас часты. Характерны и оценки респондентов об основных проявлениях такой дискриминации:

Таблица 4.40 В чем в первую очередь выражается дискриминация по национальному признаку

' Бушковский В. Любит - не любит // Родительское собрание. 2004. №3-4 (20-21).

ЗАДАНИЕ 4.54.Оцените: приходилось ли вам сталкиваться с подобными проявлениями дискриминации по национальному признаку? Если да, то как часто? Вы их связываете? Как вы относитесь к лозунгам скинхедов «Россия - для русских», «Власть - белым», «Даешь белую революцию «Хачи вон из России»? Что питает подобные настроения?

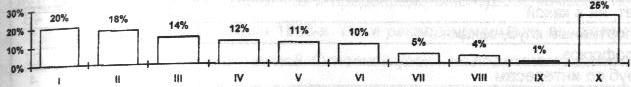

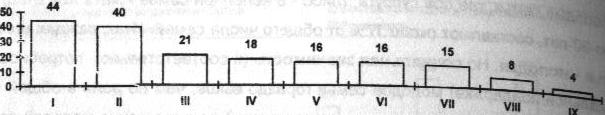

На волне антиавторитарных настроений молодежи произошел кризис и распад иных ИНСТитутов политической социализации молодежи, в первую оче-комсомола. А всплеск «неформального» молодежного движения в конце ояп-х гг (возникновение множества разнообразных молодежных группировок и нении) уже в начале 1990-х гг. резко пошел на спад. Представление о сегодняшних ориентациях дает опрос учащихся Урала1:

Рис 4.51. Отношение учащихся к молодежным общественным организациям

I - они не должны быть политизированными

II - они должны заниматься конкретными делами III- кто-то должен отстаивать интересы учеников

IV - кто-то должен организовать ребят

V - они не нужны - за учеников все решают и делают учителя

VI - ученики должны учиться, а не заниматься общественной работой

VII - кто-то должен помогать учителям организовать наш досуг

VIII - они помогут развить качества лидера, организатора

IX - нужно возродить пионерию и комсомол - не могу сказать определенно

Антиинституциональные настроения еще сказываются - у каждого пятого открыто, а у каждого четвертого - в неопределенности позиции. Причем неудовлетворенность общественной работой двоякая. Одни вообще считают ее ненужной, Других не устраивает отсутствие самостоятельности. И все-таки появляются но-е подходы. Все сильнее осознаются негативные последствия институцио-ьного вакуума, отсутствие организующего начала в жизни молодежи. Близки чденциям результаты исследования Центра социально-психологической по-молодежи «Шанс» о причинах вступления в молодежные организации: что-Реализовать себя (36%); интересно проводить досуг (26%), больше общаться Сверстниками (25%), привлекает руководитель (9%)2.

Молодежь Свердловской области на рубеже веков: проблемы, ориентиры. Екатеринбург, 2002.

Причины вступления в молодежную организацию// Советская Россия. 2000.29 июня.

Последние годы показали, что без своих самостоятельных организаций без развития самоуправления молодым трудно решать проблемы социальной ты, организации досуга. Более четким становится понимание желательного рактера молодежных организаций:

• неполитизированные и неидеологизированные (отличные от комсомола),

• сориентированные на практические конкретные дела;

• реализующие - как приоритетные - социально-защитные функции. Характерны ответы участников опроса «Молодежь-97» :

Таблица 4 41 Являетесь ли вы участником какой-нибудь организации?

Варианты ответов |

17 лет |

24 года |

31 год |

Нет, ни в какой |

55 |

54 |

46 |

Спортивный клуб, секция |

22 |

13 |

7 |

Профсоюз |

5 |

19 |

27 |

Клуб по интересам |

8 |

4 |

4 |

Молодежное общественное объединение |

8 |

3 |

5 |

Театральная, художественная студия |

5 |

2 |

0 |

Общественная социальная служба |

3 |

1 |

1 |

Политическая партия |

1 |

1 |

0 |

Религиозная организация |

2 |

7 |

3 |

Экологическая организация |

1 |

0 |

2 |

Органы местного самоуправления |

1 |

2 |

12 |

Такое изменение в настроениях молодых заставляет осмыслить (не в историческом плане, а как урок на будущее) - почему не удалось реформировать комсомол, почему фактически сошло на нет столь много обещавшее движс ние неформалов? Куда девались неформальные молодежные группировки р бежа 1980-1990-х гг., все эти «хайлайфисты», «системщики», «гопники» и «фур» ги», «люберы» и группировки типа «казанской», почему всплеск активизма TexJ довольно быстро практически почти сошел на нет, чтобы сегодня вновь нача возрождаться? В одной из статей «о племени младом и незнакомом» авторы о ращаются к словам известной песни Б. Гребенщикова: «где та молодая шля что сотрет нас с лица земли?» Предлагаемый ими ответ: одни ушли в «при» тизм», в частную жизнь; другие, обычно аутсайдеры, пришли к экстремизму; Т тьи - их большинство - стали «пофигистами». Как описание феномена этот oi заслуживает внимания. Но не менее важно (для социологов особенно) понял циальный смысл происходящего. Тем более, что в наших условиях во и повторилась ситуация с изучением молодежного движения на Западе, когда ' денческая революция 1968 г. с ее внешней атрибутикой и символикой прот

' Молодежь - 97: надежды и разочарования / Б. А. Ручкин (рук.) и лр. М., !997, С. 219.

Привлекла больше внимания, чем глубинные социальные проблемы молодежи, не обеспеченные в столь же яркую форму.

Неформалы и по названию, и по характеру деятельности, противопоставляли

комсомолу. Их обвинения в его адрес - в бюрократизме, формализме, нев-янии к интересам молодых людей - были во многом справедливыми. Призналось это и самими комсомольцами. Важный штрих к картине распада комсо-ола- На ретроспективный вопрос: «Вступили бы в комсомол сегодня?» (1990 г.) з 5 опрошенных членов ВЛКСМ 2 ответили - «нет», 11% - «да». Но главное - отрет 37% респондентов: «Вступил бы при условии, что его деятельность будет полнее отвечать интересам и запросам молодежи»1.

Именно этого и не произошло, что и предопределило судьбу комсомола. Но, как показывают ответы молодежи 1990-х гг., и распад комсомола не сделал молодежь более социально защищенной. Основной урок - молодежному движению вредит и заорганизованность, и неорганизованность.

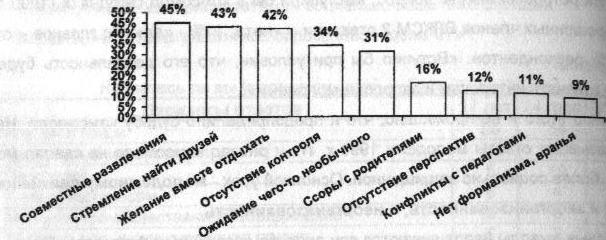

Сходные выводы напрашиваются при анализе движения неформалов. О нем в нашей литературе написано немало2. Многое - типология этих движений, специфика каждого из них - сегодня скорее вопрос истории. Но ряд проблем не утратил значимости. Чем же привлекали неформальные объединения, группировки и тусовки молодежь? Уже своим разнообразием, возможностью выбора в соответствии с различными интересами. Конкретное изучение позволило выделить около 70 различных по содержанию направлений. Веер возможностей был широк и в плане разнообразия социальных установок молодежи. Характерно - одна из типологий «неформальных групп» выделяла среди них «просоциальные», «асоциальные» и «антисоциальные». Более конкретный анализ мотиваций (1989 г., Ленинград) позволил выделить такие приоритеты привлекательности неформальных объединений молодежи (НОМов)3:

Неформальные объединения соответствовали ориентации молодых людей на

реимущественно Д°сУгово-развлекательные занятия. Сказывалось и стремление

вырваться из-под опеки и мелочного контроля взрослых. Полнее реализовался

ориентир - на взаимопонимание, общение со сверстниками. Все это приходило в

Российский комсомол: Проблемы и перспективы развития. М., 1991. С. 104.

См.Громов А.В. Кузин О.С. - Неформалы: кто есть кто?. М., 1990; Дубин Б. Зеркало юности // Свободная мысль 1993 №9 Крименально неформальных молодежных объединениях. М., 1990; Левичева В.Ф. Молодежный Вавилон размышления о неформальном движении. М., 1989; Неформалы: кто они? Куда зовут М.1999 Неформальная Россия. М., 1990; Неформальные объединения молодежи вчера, сегодня... А завтра? М.1988

Неформальная Россия. М., 1990. С.35-36.

противоречие со стереотипами организованного взрослыми содержателы суга. Многие подростки слишком быстро проходили путь от асоциальном тисоциальности. 3 из 4 членов группировок, по данным того же опроса зал вались правоохранительными органами - в одиночку или чаще вместе с по лями. 4 из 5 - были готовы при возникающих конфликтах с другими груплиров драться, чтобы поддержать своих:

Рис.4.52. Чем привлекали молодежь НОМы?

К сожалению, именно негативные аспекты неформального движения были использованы с началом рыночных реформ коммерческими и криминальными структурами. Огромный позитивный потенциал неформального движения остался невостребованным. Самодеятельность и инициатива молодежи не получила должной поддержки. В том числе - и организационно-финансовой.

Но в последние 2-3 года в молодежной среде возникают качественно новые явления - всплеск активности молодежных организаций и движений различной политической направленности. Среди них: лояльные власти (движения «Наши», «Местные», «Молодая Гвардия» /«Молодая Единая Россия», «Идущие вместе» Российский союз молодежи, Молодежный центр ЛДПР»), левые (Национал -большевистская партия /НБП, «нацболы»/, Союз коммунистической молодеж) /СКМ/, Авангард красной молодежи /АКМ/, Молодежный левый фронт, Революционный коммунистический союз молодежи, Комитет «Хватит!»), национал-пэтриот! (Союз молодежи «За Родину!», Евразийский союз молодежи, скинхеды), так назы ваемые «оранжевые движения» («Оборона». Молодежное «Яблоко», «Мы». «Да!»' «Пора») и др.1 Этот феномен анализируют в основном политологи и публицисть

Виноградов М„ Болотова О. Без дороги. Будущее молодежных организаций в России под вопросом вестия. 2005. 19 декабря.

Серьзный социологический анализ его еще предстоит. Но тем важнее обра-го внИМание, осмыслить высказываемые оценки. А такие оценки весьма образны. Одни из экспертов видят в этом попытки политтехнологов «разы-олодежную карту» (они «надувают движения, нацепляют на них символи-0 «через три года все это пройдет, останется дело: институт, работа, дети»). ие связывают это с тем, что в глазах многих молодых «политика начинает поиниматься как интересная, стильная область деятельности». Близко к нему енце' «Для активной, добивающейся самоутверждения части молодежи выбор альнейшего пути становится весьма узким. Вхождение в политику в этих услови-один из вполне вероятных вариантов. Вот и ширятся ряда различных молодежных политизированных объединений, многие из которых не очень-то принимают в расчет рекомендации идеологически близких «взрослых» политических организаций»1

"ЗАДАНИЕ 4.55. Как бы вы объяснили происходящую политизацию молодежного движения: это явление временное или долговременное? Привлекают ли вас или ваших друзей, сокурсников идеи и акции каких-нибудь из этих движений или организаций? Аргументируйте свой ответ.

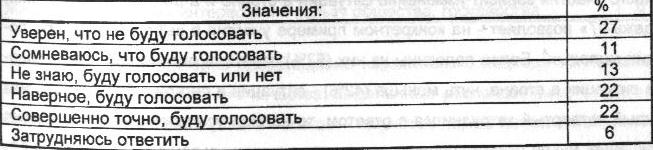

Противоречивость политической культуры молодежи особенно ярко проявляется в ее электоральном поведении, участии в избирательных кампаниях. Самым распространенным приемом его изучения выступает прожективный вопрос: «Если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в Государственную Думу, Вы бы приняли в них участие или нет?»2:

Таблица 4.42 _________________Примете ли вы участие в выборах....?_

Однако к данным опросов об электоральных намерениях (особенно молодежи) следует относиться осторожно: слишком часто они существенно расходятся с Реальным электоральным поведением. Так, по оценкам экспертов, в выборах гу-ернатора и Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Государственной Думы в начале 2000-х гг. приняло участие 10-12% студентов.

Рябов А. Дето-нация Пока взрослые политики учат роли, написанные политтсхнологами, силу набирают бескомпромиссные молодежные движения // Общая газета. 2005. 7-11 ноября.

Вестник общественного мнения. 2004. №1 (69). С.78.

И тем важнее выяснить мотивы реального участия в выборах'. Каждый вт (не забудем, что это - лишь 5-10% всего студенчества) проголосовал, стрем выразить свое личное мнение или исполнить свой гражданский долг. Каждый вертый - хотел поддержать определенного кандидата. Каждый седьмой - за № панию с друзьями и знакомыми. Участие в голосовании остальных (15%) опрел лялось самыми разными, в основном случайными, мотивами - «по привычке» <{ принуждению», «из любопытства», «сам не знаю почему»,

ЗАДАНИЕ 4.56. Объясните: почему тан низка реальная электоральная at тивность молодежи. Принимали ли вы участие е последних выборах? к, ковы были мотивы вашего участия или неучастия в них? Насколько они типичны для студенческой среды?

Обобщая анализ взаимодействия молодежи и политики, обратимся к данным, в которых целостно рассматривается каждая из сторон этого взаимодействия.

С одной стороны, это ответы на вопрос: «В какой степени политические проблемы и столкновения различных политических сил затрагивают вашу жизнь, жизнь вашей семьи?» По данным ВЦИОМ, в конце 1990-х п. каждый второй молодой респондент отмечал: в значительной степени (16%) или в некоторой степени (37%) затрагивают; 37% - практически не затрагивают; 10% - затруднились ответить2. В 2004 г. на близкий вопрос «Насколько сильное влияние на вашу жизнь оказывает политика?» Фонд «Общественное мнение» получил такие результаты: 51% респондентов отметил сильное влияние, 23% - слабое3. Тем самым, pacrei осознание молодежью воздействия политики на ее жизнь.

С другой стороны, не менее значим и вопрос: «Считаете ли вы, что от вашего личного участия зависит изменение ситуации в стране и в регионе?» Опрос «Мс-лодежь-97» позволяет - на конкретном примере участия в выборах - выявить пс зиции молодых4. Более половины из них (53%) ответили отрицательно в othoui нии ситуации в стране, чуть меньше (42%) - ситуации в регионе. Если учесть, чт каждый четвертый затруднился с ответом, то налицо усиливающееся у молодых ощущение: мы не можем повлиять на принятие значимых решений. Нельзя не И гласиться с выводом авторов обобщающего доклада о положении молодежи в России: «Положение молодежи в системе социального и производственно управления неравноценно роли, которую она играет в жизнедеятельности si сфер». Аргументируя этот вывод, социологи отмечают: половина молодых лю

1 Уральская социология на рубеже веков: преемственность поколений. 4.2. Екатеринбург, 2000. С.58. 1 Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. 1994. №1. С.51. 1 Молодежь политикой не интересуется, но на выборы пойдет// Известия. 2004,27 января. 4 Молодежь - 97: надежды и разочарования / Б.А. Ручкин (рук.) и др. М., 1997. С.226.

Даже избранных бранных в органы управления, по их самооценке, не оказывают никакого на принятие решений. Возможности влияния в основном ограничены первиными коллективами. При переходе на более высокий уровень (предпри-ичоеждение, учебное заведение) возможность влиять сужается вдвое. А на не района, города, области - в 7 раз . Авторам следующего доклада о поломи молодежи в стране пришлось сделать обобщающий вывод: «Развитие молодежи к обновительного и оживляющего ресурса в нынешней России ведется айне плохо. Более того, за последние годы этот ресурс значительно уменьшился и продолжает быстро сокращаться»2.

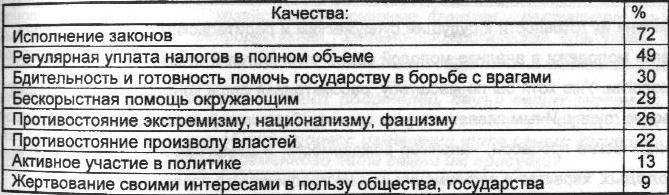

И еще одно противоречие - в субъективном образе гражданина, который складывается в молодежном сознании. Такой образ является одним из определяющих компонентов культуры гражданственности. От того, что будет принято за образец, зависит поведение, обязательства каждого молодого человека, идентифицирующего себя с гражданином. Каковы же те качества, которые молодежь считает обязательными для гражданина?3

Таблица 4.43 ________________Качества,обязательные для гражданина__________

Для молодежи характерно преобладание нормативного подхода к пониманию роли гражданина. Главные его качества, выделенные респондентами, - исполнение законов и регулярная уплата налогов - являются ядром формальной, инсти-|уциональной специфики гражданина. Те же качества, которые определяют его Циокультурное содержание, располагаются на нижних ступенях ранговой лест-чы гражданских качеств. Как видим, в становлении молодого россиянина как •""Данина пока достижений меньше, чем проблем. А без их решения превраще-оссии в гражданское общество окажется не более чем красивым лозунгом.

Молодежь России: тенденции,перспективы/ Под ред. И.М. Ильинского. А.В. Шаронова. М., 1993.

Молодежь –будущее России. М., 1995. С.670.

Культура -гражданственности. Екатеринбург, 2004. С. 118.

Тема 16.

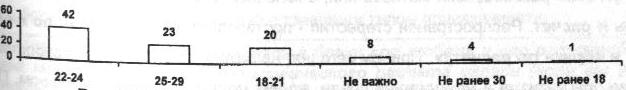

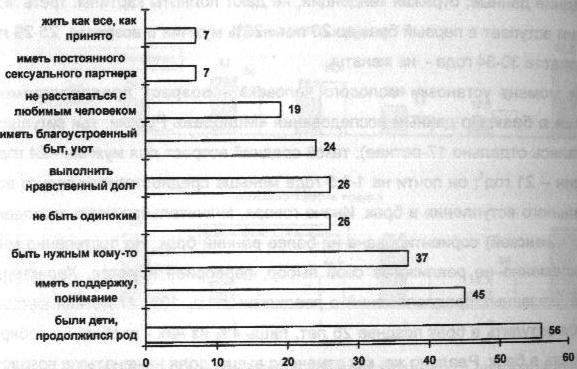

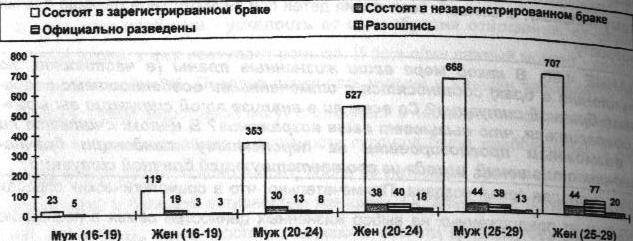

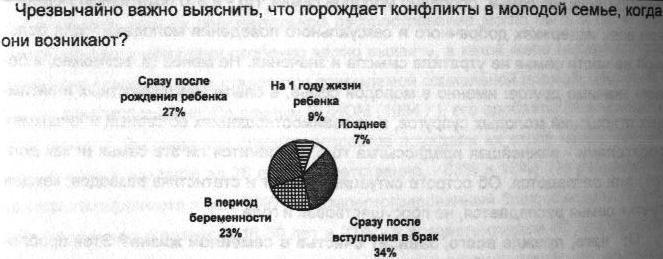

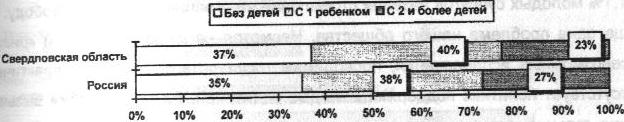

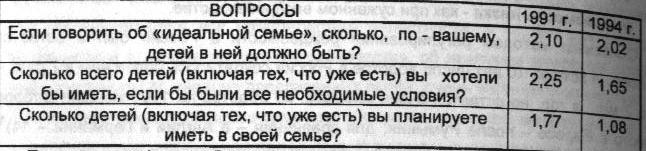

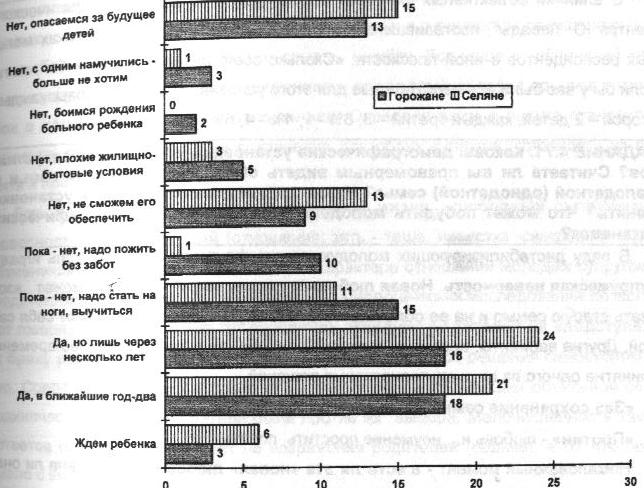

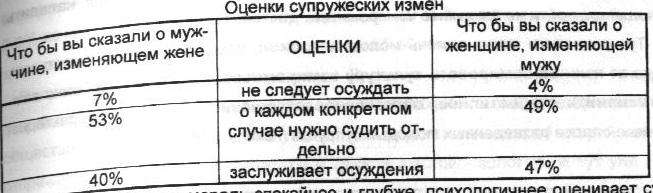

Молодой россиянин - становление семьям Круг рассматриваемых проблем и понятий: Семья как социальный фвномен.Типы семьи. Особенности семьи. Динамика брачно-семейных отношений. Семья как процесс мораль и сексуальное поведение молодежи и тенденции их изменени готовка молодежи к вступлению в брак. Современная брачная с. Семья как ценность в молодежном сознании. Конфликты в молодой Факторы успеха в семейной жизни молодежи. Факторы дестабщ, молодой семьи. Демографические установки молодежи.

Молодежь и семья... Проблема и важная, и острая, и многоплановая. Уже на уровне обыденного сознания семья соотносится с супружеством, родительством, родством. И молодые могут рассматриваться в этих разных ролях. Со-

«Всякая любовь хочет быть веч и в этом состоит ее вечная муи,

Э.М. Реши,

«Вступающие 8 6рак должны п деть во все глаза до брака и двожа их полузакрытыми - после». М.Скюдери

циология семьи исследует эти отношения комплексно, всесторонне. В рамках с циологии молодежи вполне оправдан более узкий подход - акцент на становление и развитие молодой семьи. Даже если рассматривается молодежь, еще i создавшая своей семьи, то основное - не их отношения с родителями, а анали: степени их готовности к будущим супружеским и родительским функциям. Социология молодежи в анализе молодой семьи отличается и от демографической со циологии. Уже хотя бы по масштабу, рассматривая лишь конкретную демографическую группу. Иным является и угол зрения. Юнологов интересуют не сами демографические процессы, например рождаемость, а демографические установки молодых, характер и деформации их демографического поведения.

Сегодняшний анализ социальных проблем молодой семьи не может не i раться на довольно значительный опыт ее изучения в отечественной социол гии. В этом плане особо отметим такие аспекты:

• разработка проблем теории, методологии и методики социологии семье

• изучение молодой семьи и - особенно - студенческой семьи';

' Жизнедеятельность семьи: тенденции и проблемы. М., 1990; Мацковский М.С. Социология семь», мы теории, методологии и методики. М., 1989; Павлов Б.С. Социологи»: проблемы семьи. 4.1-2. че 1992; Семи и общество. М., 1982; Харчев А.Г. Брак и семья в СССР. М., 1979; Юркевич Н.Г. Со мья. Функции и условия стабильности. Минск, 1970

Говахо Б.И. Студенческая семья. М., 1988; Дементьева И.Ф. Первые годы брака: проблем»it молодой семьи. М., 1991; Костин А.А., Павлов Б.С. Молодая семья: опыт и проблемы. 4i Кузьмин А.И. Семья на Урале: Демографические аспекты выбора жизненного пути. Екатерин Мокеров И.П., Кузьмин А.И. Экономико-демографическое развитие семьи. М., 1990; Молодая семья и реализация активной социальной политики в регионе. Свердловск, 19! ны. М., 1985; Развитие и стабилизация молодой семьи. Свердловск, 1986; Социологические ис проблем духовной жизни трудящихся Урала. Свердловск, 1974.

Анализ из отдельиых проблем сексуального поведения молодежи, семейного

полового воспитания

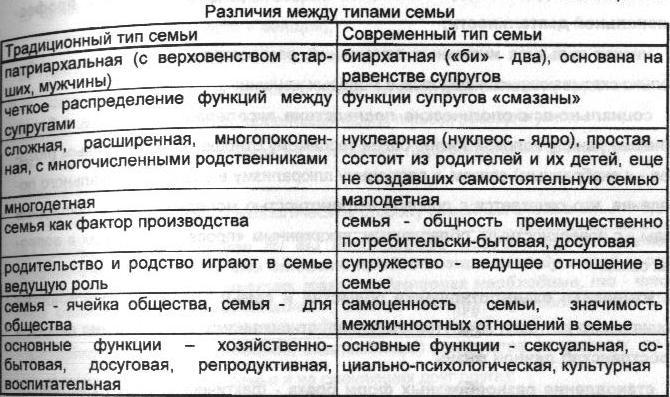

Несомненное достоинство этих исследований - фиксация основных тен-звития современной молодой семьи, изменений в половой морали. происходит смена одного типа семьи другим:

Различия между типами семьи

Таблица 4.44

ЗАДАНИЕ 4.57. Оцените семью своих родителей, семьи ваших знакомых, родных и (если она уже существует) свою самостоятельную семью: в какой мере на них сказался общий процесс изменения типа семьи, какие черчерты традиционнго или современного типа семьи им присущи?

Отмечен ряд тенденций изменения брачно-семейных отношений2: дестабилизация семьи - рост числа разводов, матерей-одиночек, распространение вдовства среди молодежи;

"арастание конфликтности во внутрисемейных (особенно - супружеских) ениях, сочетающееся с неумением или нежеланием молодых людей улуч-

Гадасина А.Д. Плоды запретов. Подростки и секс. М., 1991; Голод СИ. Стабильность семьи. Социологический и демографический аспекты. Л., 1984; Кон И.С. Психология ранней юности. М., 1989; Павлов Б.С. Матери,отцы,дети Социологический очерк. М., 1984; Петров ЮЛ. Социально-нравственные проблемы семейного воспитания М.1984 См. Антонов Демографическое будущее России: депопуляция навсегда // Социс. 1999. №3

Антонов А.И. Микросоциология семьи.Методология исследования структур и процессов. М.,1998; Антонов А.И. ^*&л в.д у ' С1РУктуры, теории семейных изменений. Основы социологии. М., 1996; М., 1990; Антонов А.И., Медков D.M. Социология семьи. Антонов А.И. Медков В.М. Архангельский B.II. Демографические процессы в России XXI века. ов А.И., Сорокин С.Л. Судьба семьи в России XXI века. М., 2000; и др.

шать нравственно-психологический климат семьи, разрешать возника фликты компромиссом, взаимными уступками;

• ломка традиционных стандартов семейного уклада и обострен коленческих отношений, особенно в связи с критически-нигилистически шением молодежи к опыту и семейным традициям старших поколений

• сложности для молодых женщин сочетания репродуктивной и про сиональной деятельности;

• низкая культура интимных отношений, распространенность абортов тельно сказывающихся на здоровье молодых женщин;

• социально-психологические последствия акселерации, ведущие к бог раннему началу половой жизни, более терпимому отношению к добрачным (по_ нее - к внебрачным) связям, к растущему плюрализму в оценках сексуального поведения, что сочетается с половой неграмотностью молодых или - в последи* годы - с поверхностным, облегченным, искаженным «просвещением» их в вопросах секса;

• изменение взаимоотношения общества и семьи - сужение возможносте социального контроля за внутрисемейными отношениями, превращение семьи в пространство личной жизни;

• становление разнообразных форм брака - фактический брак (сожительство), гостевой брак, некоторые формы группового брака, многоженства; повторный брак, «открытый брак» и т.д.

ЗАДАНИЕ 4.58. Оно аналогично предыдущему. Оцените: в какой мере семье ваших родителей, семьях ваших знакомых, родных и вашей cam стоятельной семье сказались те или иные тенденции изменения брачке-семейных отношений?_____

И все-таки - и з этом признак устойчивости семьи как социального института -циологи выявили два существенных момента:

• предпочтение молодыми брака и семьи одиночеству;

• предпочтение моногамного (парного) брака альтернативным формам ее ного проживания

ЗАДАНИЕ 4.59. А вы лично с этими мнениями согласны? Считаете ли вы что человек рано или поздно должен создать семью? Как вы относитесь к альтернативным формам брака? Готовы ли принять какую-либо из них лично для себя?

Подготовка молодежи к браку, семейной жизни предполагает форм!

ние качеств семьянина. Ее основные направления таковы:

=> закрепление ориентации молодежи на свой дом, семью;

формирование представлений об оптимальной молодой семье, повышение престижа среднететной семьи

«Без здоровой семьи невозможно здоровое общест-во».

ПА. Сорокин

Половое воспитание, просвещение, развитие культуры секса

Формирование у молодых готовности быть родителями, умения воспитывать детей, относиться с уважением к их личности

Ориентация на оптимальный возраст вступления в первый брак (с учетом I ГижеГия этого возраста у женщин);

преодоление психологии «холостячества»;

Формирование реалистического представления о сложностях, трудностях се-1 иной жизни, преодоление ориентации «брак пишем, развод в уме»;

Подготовка к ситуации, когда на ближайшие годы сохранится своеобразная «нехватка» невест;

Акцент на социально-психологическую сторону семейных отношении.

ЗАДАНИЕ 4.60. Считаете ли вы необходимой подготовку молодежи к брачно-семейной жизни или отдаете предпочтение методу «проб и ошибок*? Если, по вашему мнению, такая подготовка необходима, то - что в ней должно быть приоритетным, кто ее должен осуществлять? Считаете ли вы себя достаточно подготовленными к браку

Семейная жизнь - это процесс, охватывающий ряд этапов (возможных, но не обязательных для каждой семьи и не сменяющих друг друга):

• до брака (в том числе и начало интимной, половой жизни);

• создание семьи, становление молодой семьи;

• рождение ребенка (детей), воспитание,

• Функционирование семьи, регулирование внутрисемейных, межличностных отношений, разрешение супружеских конфликтов;

• Распад или трансформация семьи.

Подготовка к семейной жизни начинается задолго до брака. Остановимся на анализе добрачных интимных отношений, характере сексуальных установок молодых людей1.

По данным социологов, 70% старшеклассников в больших городах России жи-

половой жизнью. Это данность, с которой нельзя не считаться. Есть и более конкретные (по возрастам) данные - каждая четвертая девочка 15 лет уже потеряла

невинность. В России в начале 2000-х гг. 1500 школьниц в возрасте до 15

Дала Зуанна Ж-.П. Денисенко М., Сексуальное поведение российской молодежи // Население и обшество 1999 №36

лет ежегодно становятся мамами1. В 16 лет сексуальный опыт имерт .

вина подростков (с колебаниями: у юношей - от 2 из 5 у школьников

До 3 из 5 учащихся ПТУ, у девушек - от 1 из 3 до почти половины, соответственно)

- подавляющее большинство (до 85-90%). Хотя относительно регулярно половой жизнью лишь треть, а сексуальное удовлетворение получает в несовершеннолетних женщин. Раньше всего сексуальный опыт приобретаю девочки из элитарных семей, либо социально запущенные. Особенно упрош отношения полов в ряде молодежных группировок. В этой среде появл «общие девочки».

В 1970-х гг. юноши начинали интимную жизнь в 19 лет, девушки - в 22 га Ныне - на 2,5 года раньше. Число добрачных партнеров у мужчин возросло до 8, у Женщин с 0,6 до 2. По данным Института им.НА. Семашко, 26% девочек-подростков 15-18 лет в конце 1980-х гг. уже имели половые контакты, 66% из них вступили в половую связь в 15-16 лет, а 9% - до 15 лет. Почти каждая четвертая имела контакт с несколькими партнерами. Российский центр перинатологии, акушерства и гинекологии провел опрос 15-19-летних девушек об их сексуальном по ведении. Половую жизнь девушки в среднем начинают в 16 лет. Большинсп (73%) вступает в половые отношения, стремясь к их стабильности, и имеют постоянного партнера. 27% - за 2-3 года половой жизни сменили несколько партнеров. Приведенные данные, как видим, несколько различаясь (сказываются различи в методиках, да и субъективизм ответов об интимной жизни весьма высок), отражают общую тенденцию. В наиболее полном виде ее можно выявить на основ многолетних исследований социологов Ленинграда (С. - Петербурга) (Голод С. Кон И.С., Лисовский В.Т. и др.)2. По их данным, за период с сер. 1960-х гг. до чала 1990-х гг. вовлеченность мужчин в добрачные связи оставалась (при незначитальных колебаниях) высокой - 80-84%, вовлеченность женщин - пост возрастала: в 1965 г. - это отмечали две из пяти, в 1972 г. - почти каждая вто| конце 1970 - начале 1980-х гг. - три из пяти, спустя 10 лет - четыре из пяти. О; временно снижался типичный возраст начала сексуальной активности. До I 1980-х гг. наибольшая частота вовлеченности девушек в сексуальные связ зафиксирована в период 19-21 год (каждая вторая). Спустя 10 лет доля возрастной

Цифры // Комсомольская правда. 2004. 1 июня. Голод С.И.. Стабильность семьи. Социологический и демографический аспекты. Л., 1984 Голод С.И. Семья и брак. Историко-соииологический анализ. СПб., 1998; Голод СИ. XX век и тенденции сексуальных отношений в России. СПб, 1996; Лисовский В.Т. О молодежи и молодежной политике. Избранные произведения Т.1. СПб., 2005. С.255-309; Социология молодежи /Отв. ред. В.Т. Лисовский. СПб., 1996; и ДР

Возрастной группы снизилась (каждая третья) и произошел сдвиг модальности к груп-

Пе 16-18 летних (почти две из пяти)

ЗАДАНИЕ 4.61.Оцвните указанные тенденции: в какой мере отмеченный уровень вовлечения мужчин и женщин в добрачные связи представляется вам (по или опыту ваших друзей, подруг) завышенным или наниженным Какой возраст начала интимной жизни для мужчин вы считаете наиболее оптимальным? Как он соотносится среальным (наиболее на ваш взгляд - распространенным, типичным)-выше или ниже его?

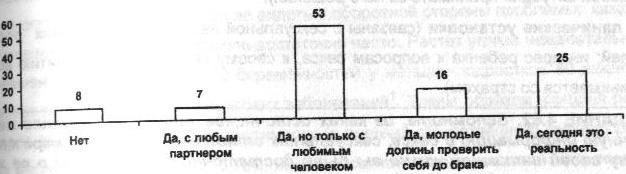

Важный аспект половой морали молодежи - отношение к добрачным сексу-связям. Характерны данные опроса подростков 15-17 лет Свердловской власти (учащиеся школ. ПТУ и колледжей)2:

Рис.4.53. Допустимы ли добрачные связи? (в % к числу респондентов) В ответах отразились и изменения в половой морали молодежи, и социальные последствия акселерации. Усиливается разрыв между физической, половой зрелостью подростка и его социальной, психологической зрелостью, возраст которой постоянно отодвигается. В школе в течение 3-5 лет учатся достаточно «зрелые» девочки, которые уже могут родить, но еще психологически, нравственно и социально не готовы быть матерями. Этот сложный феномен получил определе-е- «дочки-матери», «несовершенновзрослые». Найти формы и методы рабо-■ Учитывающие эти противоречия, - важный аспект молодежной политики, охраняются серьезные деформации в источниках информации подрост-и молодежи о вопросах секса, сексуальной культуры. Основной источник (для ) - подруги, знакомые, на втором месте (22-33%) - книги, фильмы, видеофильмы. Очень, ыа

пв мала роль взрослых - и родителей (8%), и медиков (4%), и особенно

кителей (1%).

На половое воспитание в семье негативно влияют некоторые присущие

Социология молодежи/Отв.ред. В.Т. Лисовский. СПб., 1996. С.233-236.

Молодежь Свердловской области на рубеже веков; проблемы, тенденции, ориентиры. Екатеринбург, 2002.

взрослым деформированные установки:

• негативные установки (родители, чья личная жизнь не удалась bhv тям неприязнь к противоположному полу; девочек приучают к мысли ofi верховодить, держать мужчину «под каблуком», или у них формируется пг» пение, что все мужчины - обманщики; мальчиков предупреждают о «легко ности» женщин);

• аскетические установки (отрицательное отношение к половой жизни ление как угодно уберечь своего ребенка от нее);

• потребительские установки (поиск для своих детей «выгодных» партнеровУ

• собственнические установки (стремление руководить поведением ребенка в любой ситуации принимать за него решения);

• панические установки (связаны с сексуальной неграмотностью самих роди-те.пей; интерес ребенка к вопросам секса, к своему сексуальному развитию воспринимается со страхом).

ЗАДАНИЕ 4.62. Вспомните, из каких источников лично вы получали первичную информацию о сексе, сексуальных отношениях? в какой мере к началу своей интимной жизни вы были достаточно осведомлены о ее характере и последствиях? Считаете ли вы необходимой такую осведомленность? В какой мере на вашем развитии сказывались те или иные из этих установок?

«Часто мужчины мае любят нестрогими, в жены - лишь строгих хотят». Песня «Взрослы» дочери»