- •Введение

- •Раздел I. Социология молодежи - отраслевая социология

- •Тема 1.

- •Тема 2. Специфика социологии молодежи

- •Раздел II. Теоретические основы социологического анализа молодежи

- •Тема 3.

- •Тема 5. Молодежь: поколенческий подход. Молодежь в системе межпоколенческих отношений

- •В статике:

- •В динамике:

- •Раздел III. История становления и развития социологии молодежи

- •Тема 6. Становление социологии молодежи

- •Тема 7.

- •Тема 8. Молодежный протест конца 1960-х годов и концепция «контркультуры»

- •Тема 9. Стилевой период в зарубежной социологии молодежи

- •1990-2000-Е годы

- •Тема 10. Отечественная социология молодежи в 1960-1990-е годы

- •Тема 11. Социальное самочувствие как индикатор социального развития молодежи

- •Тема 12. Динамика ценностных ориентации российской молодежи

- •Тема 13. Молодежь России и образование

- •Тема 14. Молодежь в сфере экономики

- •Тема 15. Молодой россиянин: становление гражданина

- •Тема 17.

- •Кто такой культурный человек?

- •Тема 18. Социальные девиации в молодежной сред Круг рассматриваемых проблем и понятий:

- •Заключение

Тема 13. Молодежь России и образование

Круг рассматриваемых проблем и понятий: Особенности сфврного подхода в социологии молодежи. Образование социокультурный феномен. Особенности роли и места образования е временном обществе. Личностный аспект в социологии образования й °" зовы XXI века и система образования. Реформы систем образованцяЬ России и за рубежом: характер, направленность, уроки. Рост образе» тельного уровня современной молодежи. Отношение ученик, студент* школа, вуз. Образовательные интересы современной российской молода жи, отношение ев к учебе. Образование как ценность. Жизненные плащ старшеклассников. Критерии эффективности и качества современно*, школьного образования. Проблема доступности профессионального образования. Социальные шансы получения высшего образования. Momut». ция студентов СПО и ВПО. Удовлетворенность обучением и качествен образования. Феномен «работающего» студента. Профессиональное с*. моопределение студентов НПО, СПО и ВПО. Жизненные планы и перспективы трудоустройства выпускников.

Анализ социальных проблем молодежи в различных сферах общественно жизни мы не случайно начинаем с образования - именно здесь в современно* обществе преимущественно происходит социализация и социальная адаптация молодого человека, освоение им социальных ролей взрослого Вместе с тем избранный ракурс анализа создает определенные трудности, когда возникает опас ность смещения акцентов от социологии молодежи к конкретной отраслевой со циологии. А если учесть, что в каждой из сфер современного российского общества существует огромное количество проблем, требующих социологического анализа, то эта

«Школа не должна учить мысли. Школа должна учить мыслить Она должна давать модели, а не всеобъемлющие знания... Весь смысл образования -научить человека пользоваться ин-формацией».

Л.О. Бадалян

опасность еще более возрастает. Поэтому основной ориентир нашего подхода -понимание образования (как и других сфер) в качестве поля, пространства становления, развития и самореализации личности молодого человека Важна Д1 такого подхода идея Д. Дьюи, что образование и воспитание «не есть что-то к гаемое извне, а рост, развитие свойств и способностей, с которыми человек п ляется на свет»1. В 1950-е гг. в работах Парсонса и Турена акцентировалась образования как института социализации. В 1960-1970-е гг. акцент в понимай! социализирующей роли образования смещается в сторону рассмотрения его к одного из основных общественно-селективных факторов, ведущих к

социальной мобильности (Р. Будон, П. Бурдье, П.А. Сорокин). При этом значительное вни

' Дьюи Дж. Введение в философию воспитания. М.. 1921. С.55; Дкюи Дж„ Дьюи Э. Школа буду 1922. С.6; Введение в философию воспитания. М., 1921. С.55.

пяется анализу влияния социального положения обучаемого на его успехи ме образования, связи образования и социальной стратификации. П. Бур-ссматривал образование как одно из силовых полей социальной реально-беспечивающих господство идеологических, нравственных и духовных цен-й класса, который обладает в обществе реальной властью1. Вместе с тем уже в 1970-е гг. зарубежные социологи вышли на серьезную со-ную проблему - неравенство в сфере образования: «достижение равенства современной системе образования возможно, если она будет сориентирована а создание условий для раскрытия социальных, креативных и эмоциональных потенций личности»2. Акцент на личностный аспект образования - характерная еота отечественных социологических исследований. Уральские и сибирские социологи еще с 1960-х гг. большое внимание уделяли изучению жизненных планов учащейся молодежи, роли образования в выборе проо>ессии. Предмет социологии образования соотносился с исследованием взаимосвязи системы образования и социальных потребностей и интересов личности молодого человека3. Г.Е.Зборовский расширил понимание функций образования, определяя его как социальный институт, реализующий в процессе взаимодействия социальных общностей функции социализации, развития личности и общественных (экономических, социальных, политических и иных) структур4.

В последние десятилетия акценты зарубежных и отечественных исследований постепенно смещаются к социальным аспектам содержания образования с позиций передачи культуры, организации образовательной деятельности, что отражает повышение интереса к личностному аспекту образования, поскольку именно личность выступает основным субъектом социальных изменений. Таким образом, сама логика внутреннего развития зарубежной и отечественной социологии образования, современная ситуация в российском обществе и системе образования обусловили формирование интереса к проблематике личности педагога и учаще-ося' стУДента, в частности, к проблемам особенностей социализации личности в роцессе обучения, выявлению факторов, способствующих или препятствующих рмированию личностного потенциала субъектов образовательного процесса, вершенствование качества образования.

См::Франция глазами французких социологов М„ 1990.

Томпсон Дж. Социлогия М., Львов, 1998. С.220-221.

Коган Л.Н. Общиее и специальное образование как предмет социальнокого исследования //Проблем трудящихся промышленных предприятий Урала. Свердловск, 1969. С.4-5.

Збровский Г.Е. Социология образования В 2ч. Ч.1.Социология допрофессионального образования. Екатеринбург,1993. С. 38.

С позиций социологии образование в силу своей специфической oonu ществе предстает в различных ипостасях:

• вид и процесс деятельности; деятельностный подход (В.Н. Шубкин) д акцент на образовании как на сфере социальной активности индивида и соци ных групп, как особой деятельности всех социальных субъектов;

• качественная определенность человека, обладающего совокупностью щ» матизированных знаний, умений и навыков, которые он приобрел самостоятелы, либо в процессе обучения в специальных учебных заведениях;

• ценность, которая опосредует взаимодействие социальных субъектов в поп цессе обучения (социокультурный подход). Социокультурный подход (В.Я. Неча ев) сформировал новый взгляд на образовательный процесс с позиций личности ее потребностей, установок, мотивов, интересов, ценностей и активности в нем. Личностное измерение образования выходит на первый план, поскольку основная роль в процессе социальных изменений принадлежит личности и социальной общности как субъектам действий1;

• фактор изменения и воспроизводства социальной структуры общества и показатель социального статуса индивида (стратификационный подход, пред. ставленный в работах Н.А. Аитова);

• социальная система, которая характеризуется как совокупность системы преемственных образовательных программ и государственных образовательных стандартов различного уровня и направленности, сети реализующих их образова тельных учреждений различных организационно-правовых форм, типов и видов, системы органов управления образованием и подведомственных им учреждений и предприятий, то есть дошкольное, школьное, профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование рассматривается сквозь призму о£ разовательных и профессиональных программ;

• институт общества, выполняющий функции подготовки и включения индивида в различные сферы жизнедеятельности общества, приобщения его к культу4 ре данного общества;

• сфера деятельности, которая, с одной стороны, интегрирует различные гй форме компоненты учебной деятельности в единую подсистему общества, с Другой, выступает полем взаимодействия учебного процесса, учебной деятельности с другими видами и формами жизнедеятельности субъекта по поводу функций разования. Социально-образовательное пространство - «социальное простра

Нечаев В.Я. Социология образования. М., 1991. СП.

субъективно задаются множества отношений и связей, где осуществляется ая деятельность различных систем (государственных, общественных и йнных) по развитию индивида и его социализации». В этом пространстве щены не столько физические объекты, наполняющие его, сколько различ-Аакторы, условия, связи и взаимодействия субъектов образования, опреде-ие характер образовательных процессов в целом. Осуществление педагогикой деятельности в социально-образовательном пространстве позволяет созвать условия для становления и развития личности в более широком социаль-

контексте, учитывая разнообразие интересов и склонностей обучаемых. Специфику социологического подхода к образованию можно определять по-разному. Представляется эвристичной трактовка Л.Н. Коганом сущности социологии образования: она «призвана дать ответ на следующие вопросы: 1) в какой мере существующая система образования удовлетворяет общественные потребности в образованных, подготовленных людях, в том числе в специалистах в разных отраслях народного хозяйства; 2) в какой степени эта система удовлетворяет потребности и интересы самих обучающихся; 3) что является стимулом образования: практические, инструментальные нужды или же превращение потребности в знаниях в самоцель личности; 4) влияние образования на все системы общественной жизни; 5) перспективы и тенденции развития образования, пути достижения оптимальной взаимосвязи всех элементов этой системы»1. Самым важным в данном определении видится ориентация на интегративный подход в социологии, преодолевающий ограниченность социоцентристского (от общества к человеку) и антропоцентристского (от человека к обществу) подходов и рассматривающий образование в ракурсе удовлетворения социальных потребностей и общества, и личности.

В конце XX в., ознаменовавшегося НТР и информационной революцией, проблема социального вызова образованию со стороны

«Выпустив на свободу сипу новизны, мы толкаем людей в объятия непривычного, непредсказуемого. Жить в ускоренном темпе означает испытывать на себе действие непрекращающихся перемен».

О. ТоФФлер

Ременного общества актуализировалась. Насколько оно (в том числе - система

Разования в России) готово ответить на вызовы времени? Реформы в образо-

и. Постоянно идущие или готовящиеся, требуют их серьезной корреляции с

культурными процессами. Фундаментальные изменения в обществе отра-

в ценностях актуальной культуры, в смене парадигм познания. В совре-

мире (в том числе и в России) исследователи образования и культуры

Коган Л.Н. социология культуры. Екатеринбург, 1992. С.72-73.

имеют дело с сосуществованием разных детерминант. По данным социолог» ских опросов, многие россияне определяют свою социальную Удовлетворенно-социально-экономическими реформами в основном по критериям реализаи своих материальных интересов. Но нельзя не видеть и ориентирующихся п имущественно на культуру, постматериальные ценности. Социолог оказывается ситуации, сходной с существующей в новейшем постклассическом естествозм-нии: неустранимая множественность точек зрения на одну и ту же реальность «a начает невозможность «божественной» точки зрении, с которой открывается вид на всю реальность, истина в последней инстанции. Новая эвристика предполагает неклассический взгляд на социокультурную, образовательную реальность, ориентируется на новые регуляторы, предписания: плюрализм, ипостасность, холизм I синергизм, дополнительность, релятивизм, нелинейность. Именно эти принципы должны постепенно стать основными в процессе познания, в системе образования. Соответственно, появляется новый инструментарий, позволяющий содержа-тельно, качественно определить эффективность образовательных реформ.

Описывая новые научные методологии, многие авторы используют понятие «постмодернизм». Причем речь идет не столько о формальных поисках, а о важном компоненте актуальной культуры конца XX в. Суть проблемы - отказ делить людей на «творцов» и «мещан». Постмодернизм стирает (во всяком случае -концептуально) оппозицию между массовой и элитарной культурой, противостоит стремлению к глобальным проектам и трансформациям, реализующимся сверху к за счет тех, кто лишен возможности изложить свою точку зрения. Для системы об разования здесь открывается поле поиска ответов на дьявольски сложный вопрос «Как совместить качество и массовость образования?»

Постмодернистское мировидение лишь часть сегодняшней актуальной культуры, создающей новые ориентиры для образования. Это связано и с глубинный, социокультурным процессом - быстрым усложнением социального мира, которое опрокидывает основу классической науки - простоту. Не может не зашататься * вся конструкция современного образования, опирающегося на методологию и методику упрощения, сведения сложного к простому, движения мысли от простоп сложному. В результате реальный социальный мир и его образ в сознании сов| менного учащегося все более расходятся. Возникает насущная потребность формировании у учащихся нового синергетического мировидения, в котором с нятие «сложность» является ключевым. Возможно, данное противоречие ■ зволяет лучше понять ту проблему, на которую социологи образования выходят

Многие гие годы: учителя (на 70—80%) считают, что у большинства учащихся нет

учиться, а ученики (50—60%) хотят учиться, но... «не тому» и «не так», желания У4

гетика подчеркивает пределы человеческих возможностей. Оказалось,

все проблемы имеют решение (во всяком случае - эффективное, легитим-

вственное). в процессе обучения эти пределы связаны с лавинообразным

личением количества информации. Попытки системы образования ответить на

вызов традиционно-механическим увеличением объема изучаемой инфор-

ии или сроков обучения - неэффективны, но связаны с бессмысленной рас-

оатой сил и средств, а самое главное - творческого потенциала учащихся (да и

учителей, педагогов).

Еще один важный аспект социокультурных изменений - их динамизация. Сбывается давний прогноз Тоффлера о «футурошоке» («стабильность умерла»). Отсюда важнейшая задача образования — ориентация молодых людей на готовность к жизни не только в усложняющемся, но и в быстро меняющемся социальном мире. Но ее решение - и в этом серьезное противоречие - не может не натолкнуться на естественный консерватизм школы как социального института.

Сложное, динамичное современное общество создает благоприятную среду для расширения поля конфликтов. Они становятся одним из самых распространенных способов социального взаимодействия. Между тем из четырех основных принципов образования и воспитания в XXI веке, выделенных экспертами ЮНЕСКО, - научиться жить, научиться знать, научиться делать, научиться жить вместе - именно последнему в сегодняшней системе образования уделяется наименьшее внимание. Но такое умение - жить в согласии с другими - не рождается само собой. От системы образования требуется формировать «культуру конфликта», «культуру согласия», «культуру мира и ненасилия», развивать важнейшее качество личности XXI в. — толерантность, уважение к себе и к другим. XX веке образование превратилось в одну из важнейших отраслей челове-кои деятельности. Образование ныне стало делом большой политики. Правя-элиты развитых стран при разработке политической стратегии все более вос-ают идеи о качественном изменении социальной роли образования. Из многообразия этих идей выделим:

• Шульца о «человеческом капитале». Образование, - по его мнению, Дна из форм человеческого капитала, оно «становится источником удовлетворенрения требностей, или будущих доходов, либо того и другого вместе»;

• идею О. Тоффлвра о «третьей волне», о происходящей информаци революции. Главной проблемой современной цивилизации он считает ■»* тивность использования знаний, информации. Крылатая фраза «знание приобретает буквальный смысл - развитое общество и экономика не будут впо„ эффективными, если кто-либо получит образование ниже предела своих потвщ альных возможностей. Необразованный быстро становится непроизводительн Общество должно быть сегодня «образованным обществом», чтобы прогресса вать, расти, даже просто выжить. По оценке Дракера, «образование как фая продвижения в обществе оттеснило ныне происхождение, богатство и таланты»

Но и в развитых странах все более осознается и растущее несоответствие си темы образования запросам современной цивилизации. В крайних вариантах э проявилось в требовании И. Иллича: заменить школы, «претендующие обучать всему, что следует знать, серией структур, которые человек сможет использовать, чтобы выучить то, что хочет, или то, что ему нужно и к чему у него нет доа па в среде, в которой он живет». Среди этих образовательных структур он выделял: книги, фильмы, культурные учреждения; инструкторы - но не професси нальные педагоги; партнеры по учению; проо>ессиональные педагоги - консультанты, к которым обращаются за консультацией. Иллич разграничивал обучет (learning) и образование, которое происходит в институтах (education - schoolin Школа рассматривается как институт, который специализируется на образовании1 Призыв к «обесшколенному обществу» - утопическая реакция на недостатки системе образования, отразившая иэвечи

«я не позволю, чтобы хотение в школу мешало моему образованию»

Гекльбврри Финн (гврой М. Твен»).

конфликт формального и неформального разования.

Зарубежный опыт реформ в образовании требует глубокого, взвешен* подхода. Тут важно рассматривать проблемы отечественного образования t зи с общими, цивилизационными процессами и проблемами. Нужно учитываг противоречивость социальной роли нашей традиционной школы. Она, в осноя давала определенные знания, была социальным фактором устойчивости, ( бильности. Но эти знания часто не развивали творческие способности ребе» стабильность закрепила положение человека как винтика социальной маиги Важно понять и социальные проблемы образования в развитых стран. В •' канской школе в последние годы обостряется противоречие. С одной стсро*

__________________

' Dlich I.D. Deschooling Society. L. 1971. P.8; lllich I. After Dcschooling What? L. 1974.

демократизация образования: свобода выбора предметов, преподапреподавателей типов учебных заведений, типов и сроков обучения. С другой, - снижает-

- (кроме элитарных частных школ) уровень знаний, функциональная гра-

щихся. и это тревожит общественность страны. Иного рода трудно-

сти ивает система образования Японии. Высокое качество знаний, их

нтп достигается ценой стрессов, страха перед бесчисленными эк-увязка сп"«

занятиями, тестами; ценой растущего единообразия и усредненное™ в заменами,

жании и методах обучения. Японский опыт показывает: авторитарность в нении с ориентацией на новейшие технологии весьма эффективна. Но он жавт и ограниченность, однобокость авторитарной педагогики. Начатая в 1990-е гг реформа японской системы направлена на индивидуализацию учебного п есса, использование альтернативных типов и программ обучения. Американский опыт предостерегает от другой односторонности - индивидуализации обучения «без берегов». Свобода выбора становится опасной, если невыбран-ными могут оказаться учебные дисциплины, объективно составляющие основу современного образования.

Важнейшая проблема современного образования - его эффективность для общества и для личности молодого человека. Переход к информационному обществу требует повышения качества образования, которое становится одним из главных ресурсов мобильности, адаптабельности, обретения социального капитала личности. Вопрос о качестве образования и образовательной деятельности является приоритетным во всех доктринах и концепциях образования. Измерение и Оценка качества образования не может осуществляться вне зависимости от измерения и оценки качества результата образования (образовательных достижений) обучающихся.

Сегодня широко обсуждаются проблемы реформирования отечественной шко-

• На первый план в дискуссии вышли организационные изменения: увеличение

ков обучения, единый государственный экзамен (тестирование), государствен-

финансовые обязательства для выпускников школ при поступлении в вузы.

том и сторонники, и критики предлагаемых изменений солидарны в понима-

бходимости серьезных, качественных изменений в системе российского обраазования

Действительно, цивилизация вступает в период, когда знания и информация становятся важнейшим мерилом социального развития человечества. И школа (в широком смысле)

превращается в определяющий социальный институт

общества. Можно обратиться не только к перспективам, но и к сегодняшнему Без серьезных изменений в образовании невозможны были бы ни НТП, ни дл жения в мировой экономике, ни социально-политические изменения демокп ческого характера. Расходы на образование в развитых странах в 1990-х гг ставляли 9-14% бюджета. В России в течение «реформаторских» 1990-х гг доля колебалась в пределах - 2,3-3%, т.е. была - даже в относительных вещ*» нах - в 4-5 раз ниже. В начале XXI в. ситуация не изменилась к лучшему. По да ным исследователя реформ в образовании М. Богуславского, в 60 развитых стм. нах и странах с переходной экономикой выделяется на социальные нужды 18% ВВП, в нашей стране - 3,5%; 46% в других странах идет на человека, у нас -15%'. А это означает: несмотря на все разговоры о «кардинальной школьной р форме», до сих пор у нас не произошло реальных изменений в самом главном-в понимании меняющейся роли образования, его превращении в ведущий факте общественного воспроизводства и социализации молодежи. Наиболее тревожщ ми свидетельствами этого является сохраняющееся бедственное материальна положение учительства (до пресловутого «выведения зарплаты учителя на сред ний для народного хозяйства уровень» сегодня еще дальше, чем Ю лет назад, ко гда было провозглашено в «Указе №1» президента Б.Н. Ельцина); «утечка mi гов» (мозгов!!!) - отток в зарубежные страны квалифицированных российских ел циалистов; растущее число подростков, не обучающихся в школе и не работают (по экспертным оценкам, оно колеблется в пределах 2-4 млн. человек).

Истоки многих проблем образования в нашей стране - в низком уровне в > требованное™ знаний и культуры. А это в свою очередь деформирует весь учб ный процесс, не создает достаточных мотивов и стимулов к эффективной учи Наиболее общей, стратегической целью образования должны стать воспроизв ство и развитие культуры во всем ее многообразии. Можно выделить и более кретные цели обучения: подготовка молодого человека к включению в слож окружающий мир; его индивидуальное развитие. Важна гуманизация целей d зования, утверждение ориентации на свободное саморазвитие молодого чел ка. Основной формой обучения должен стать диалог. Соответственно, образ ние выходит за рамки простого обслуживания социально-экономического ра тия, все более становясь основой сохранения и воспроизводства культуры.

Изменение целевых установок образования сопровождается новыми явл« ми в обучении, хотя этот процесс идет весьма трудно и противоречиво:

1 Богуславский М. Вперед! На 30 лет назад// Новая газета. 2005. №71.

оождение развивающей педагогики; иное изменение содержания знаний (ориентация на ценностное знание, ающее духовные, нравственные основы личности; переход к целостному, тированному знанию, дающему не столько информацию, сколько методы ее

освоения);

зменение организационных основ системы образования (возрастание само-

я льности учебных заведений, повышение роли органов местного самоуправления, развитие негосударственных образовательных учреждений);

переход (в образовании и самообразовании) к реализации принципа непрерывности;

• изменение стратегии образовательной политики.

Социологический подход - реалистический подход. И важно видеть две противоречивые тенденции в развитии системы образования современной России:

• дальнейшее обострение социально-экономического кризиса усугубило положение системы образования, «остаточный подход» не только не был преодолен, но еще более усилился. Особенно негативно это сказалось на обновлении материально-технической базы учреждений образования, внедрении информационных технологий, социальном положении учителей и учащихся, подготовке и трудоустройстве выпускников общеобразовательных и профессиональных (начальных, средних и высших) учебных заведений;

• одновременно система образования оказалась не только одной из наиболее стабильных социальных структур, но и способной к обновлению, реформированию, качественному изменению содержания образования и методики преподавания, реализации инновационного потенциала. Однако происходящая сегодня смена акцентов в реформе школы - от попыток (пусть не всегда последовательных и успешных) преодолеть авторитарную педагогику и утвердить педагогику сотруд-

чества к преимущественно организационно-институциональным преобразованиям - будет еще менее эффективной.

Ри всей значимости институционального аспекта образования сегодня все

на первый план выходит его личностное измерение - потребности, уста-

' М0Тивы, ценностные ориентации образовательной деятельности молодых

оциологи все чаще изучают образовательные интересы современной

ащейся и студенческой молодежи России.

Ученик - школа (студент - вуз) проявляется многопланово:

• обновление содержания образования, педагогические эксперименты и и ции во многом определяют характер учебной деятельности ученика, студви, школе (вузе) он получает не только знания и умения, формируются его навы самообразования, потребность в непрерывном образовании;

• общаясь с учителями (педагогами, преподавателями) и сверстникам классниками (сокурсниками), он приобретает необходимый опыт общения я лективе и умение соотносить свои интересы с интересами других. Этот опыт может ему адаптироваться в новом для него коллективе (трудовом, учебном)-

• именно в школе и вузе (не только в ней, конечно) у взрослеющего подростка молодого человека формируются жизненные ориентиры и ценностные ориенп ции, во многом определяющие его дальнейший жизненный путь;

• наконец, обучение в школе - это и период профориентации, выбора профессии и первичной профподготовки, а обучение в ПТУ, колледже, вузе - освоение пр фессий, требующих специальной профессиональной подготовки.

Основное направление перемен: от субъектно-объектных отношений к cyGv ектно-субъектным Первые реализуются в стремлении школы (вуза) формир вать личность согласно требованиям общества, приспособить ученика (студент к существующим социальным условиям. Роль педагога сводится к функции rai дарственного служащего. Образование как субъектно-объектный процесс -просто взаимодействие «учитель - ученик», а скорее отношение «государстве школа». Трудно требовать от учителя повернуться «лицом к ученику», пока г сударство стоит «спиной к школе». Общий поворот к педагогике сотрудничест наметился у нас и теоретически, и практически. Наметилось изменение в ориеи-тациях учителей в сторону утверждения принципа гуманизма (рассматривать чб ловека как основную цель, ценность, меру образования). Гуманизация систе образования - это создание оптимальных условий для развития способное! каждого ученика, для формирования творческой индивидуальности. Изменен целей и содержания образования требует перемен в технологии обучения. В Т диционной педагогике обучение сводится, в конечном счете, к набору технолог передачи готового материала. Основной смысл новой педагогической конце"1 - поворот к формированию культурного потенциала, который будет востреб в будущем. Из прошлого опыта отбирается то, что необходимо для будУ1^ Важно зафиксировать и возникающие проблемы и трудности утверждения не педагогики. Ее основной принцип - уважение личности ученика. Но легче уважать человечество, чем конкретного человека. Самое сложное в педагогике сотруднечества но самое главное: другой (ученик, студент) - другое Я. Педагог и ученик являются равными субъектами (партнерами) учебного процесса. Однако в реальальной являются действительности в этом равном партнерстве ведущая роль принадлежит учителю Поэтому проблема не только во взаимодействии (учитель-ученик), но и ипении им со стороны учителя. И нелегко, ведя и управляя, остаться равно уважительность к ученику не может возникнуть без уважительного (не на словах а на деле) отношения общества к учителю. Именно эта - основная -словах, а «а и

сылка утверждения педагогики сотрудничества не была обеспечена, что и лопределило незавершенность нынешней школьной реформы. Важно видеть другую сторону проблемы: уважение - явление многоплановое, разноуровневое- от нижнего уровня (преодоление грубости, неуважительности, равнодушия) до высшего (готовность принять другую позицию; стремление развивать творчество, инициативу). Характерны результаты исследований взаимоотношения учителей и старшеклассников Свердловской области. Весьма незначительная часть учителей относится к ученикам грубо, неуважительно и высокомерно. Еще меньше тех, кто подлаживается к ученикам, играет в «своего» (а дети чувствуют фальшь). Преобладающим становится отношение «требовательное, но уважительное». Часть учителей сделала и следующие шаги по пути к педагогике сотрудничества - относятся к своим ученикам доброжелательно, стремятся помочь им, дать советы. Но лишь немногие (особенно если учесть не самооценки учителей, а оценки учеников) делают еще один шаг - стремятся развить инициативу, готовы выслушать критические замечания учеников. Сравнение оценок учителей и учеников позволяет выявить и определенные различия. Общая тенденция этих различий - более высокая самооценка учителей, чем оценка их учениками. Особенно разительно отличаются их оценки позиций: «стремление доказать: учитель всегда прав»; «назидательное, стремление постоянно поучать» (тут оценки учите-и более заниженные); «требовательное, но уважительное», «готовность по-ь, дать совет» (по этим позициям ситуация обратная). Учителя признают в их подопечных «взрослеющих» людей. Тут и шаг вперед в понимании ученика °век, а не объект обучения и воспитания). И остановка - этот человек «еще ький», и потому нуждается в опеке, заботе, наставлениях, да и не может е свои проблемы решать самостоятельно. Преодолеть эту «остановку», инУться дальше по пути утверждения «педагогики сотрудничества» - такова, взгляд, реальная перспективная цель реформы российской школы, вание может быть или средством (инструментальной ценностью), или

самоцелью (терминальной ценностью). При этом важно определить не себе ценность образования, а опирающийся на нее выбор реальной, акт» рованной образовательной деятельности. В конечном счете, как бы ни был рены в необходимости и важности обучения взрослые, родители и педагогу бор и отношение - за самими учащимися (студентами).

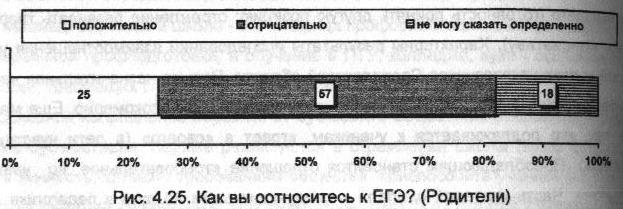

И тут нельзя не отметить один из серьезнейших недостатков разработки и лизации ресрорм в образовании - явная недооценка мнения тех, на кого эти формы направлены. Речь идет о недооценке не только мнения педагогически родительской общественности, но и мнения учащейся и студенческой молодели Взять один из параметров «школьной реформы - (ЕГЭ) единый государственный экзамен. По данным Begin Group, родители абитуриентов оценивают его так':

Еще более категоричны оценки самих школьников: по тем же данным, около 7 московских абитуриентов не стремятся сдавать ЕГЭ, а из тех, кто собирается q вать его, только половина планируют использовать его результаты для поступи ния в вуз2. Чем бы ни объяснялся такой негативизм, но он есть, и с этим необ димо считаться. Примерно так же обстоит дело и с отношением студентов к лонскому процессу. По данным социологов, 90% студентов петербургских в) слышали только название, но не имеют никакого понятия о сути Болонского i цесса; 44% высказываются отрицательно о присоединении России к этому п| цессу, 37% - положительно, а 19% - это неинтересно3.

Эти данные - не столько аргумент против самого Болонского процесса и учас в нем России. Несомненно, в идеях Болонской Декларации много продуктивн особенно, с точки зрения оптимизации образовательной деятельности молодел Но вновь сама молодежь об этом знает крайне мало.

1 Известия. 2004.29 мая.

2 Ивина H. Школьники не хотят поступать в вуз «по ЕГЭ»// Извести». 2005. 14 октября. ' Захаров Н.Л., Мишуринских К.Е., Лабутина К.В. Проблемы осведомленности студентов о Болонсв цессе и их отношение к присоединению РФ к Болонской декларации// Вузы России и Болонский про» Екатеринбург, 2005. С.75.

ЗАДАНИЕ 4.24 Оцените, что изменилось за последние годы в понимании роли и функцииобразования для вас и ваших сверстников? Что вы знае-poflu и ФУ д. ц аузовской реформах в России, как вы относитесь к различным аспектам этих реформ, тем более, что многие из них уже косну-яичным коснутся непосредственно и вас? Представьте себя министромобразования и науки России, какие шаги вы бы предприняли прежде всего?

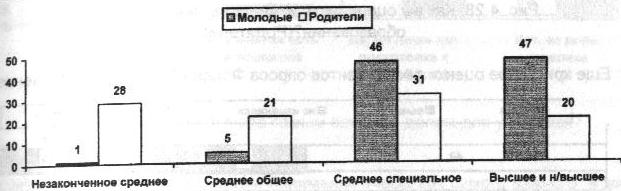

Современные социологические исследования отражают два важнейших аспекта ия российского образования. С одной стороны, - несомненный рост обра-тельного уровня сегодняшней молодежи. Характерны ответы участников «Молодежь - 97» об уровне образования своем и своих родителей. Наиболее показательны ответы 30-летних, в основном завершивших обучение :

С другой стороны, - растущее неравенство шансов на получение качественного образования. Сошлемся на результаты того же исследования:

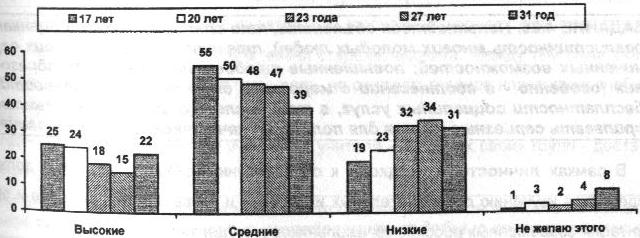

рис.4.27. Каковы ваши шансы получить хорошее образование, специальность, профессиональную подготовку, которые признавались бы во всем мире?2

Как

видим, большинство респондентов - при некоторых различиях по возрасту -паточно невысоко оценивают эти шансы. В среднем по массиву каждый второй

Молодежь-97 надежды и разочарования///Б.А. Ручкин и др. М., 1997. С.232

оценивает их как средние. Соотношение оценок «высокие шансы»: «низе» сы» = 2:3.

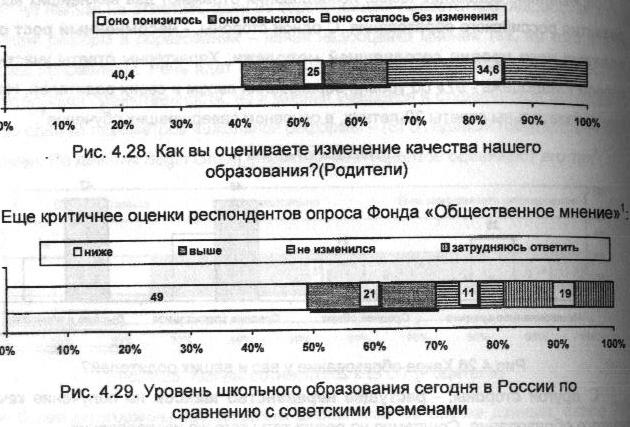

В то же время сегодня существует довольно распространенное мнение чт чество образования за последние годы снижается. Характерны оценки родит абитуриентов:

ЗАДАНИЕ 4.25. Попытайтесь объяснить, что стоит за такими оценками: реалистичность многих молодых людей, трезвая оценка ими своих ограниченных возможностей; повышенные требования к качеству образов! ния (особенно • в соотнесении с мировыми стандартами); стереотипы бесплатности социальных услуг, в том числе и образования; нежелание прилагать серьезные усилия для получения качественного образования?

В рамках личностного подхода к образованию основное внимание долж уделяться изучению образовательных интересов и потребностей, мотивов и ориентации современных российских школьников и студентов. Каковы же они?

Начнем со старшеклассников. Любят ли ученики свою школу? По данным опроса 3000 школьников Москвы, каждый второй затрудняется дать однозначный о вет. Лишь 28% ответили положительно, 20% - отрицательно По материалам АР» того исследования, с 9-го по 11-й класс удваивается число ребят, которые не тят идти в школу. Для 32% ее посещение - неизбежная необходимость и Я8* «мука». Лишь 12% разделяют мнение: «школа - второй дом», где мне хорошо i

' Языком цифр'/ Аргументы и факты. 2005. №41.

• лишь 10% считают, что учатся в полную силу .

ЗАДАНИЕ 4.26.Сопоставьте эти оценки (относяшиеся к серидене 1990-хгг)со своими воспоминаниями о школе.Как вы сегодня относитесь к школе,которую окончили?

Образование может быть или средством, инструментальной ценностью, или

елью терминальной ценностью. Какое же место занимает учеба в жизни

никое? Является ли она для них главным делом? Сравним самооценки

,„мхся и мнения учителей Свердловской области

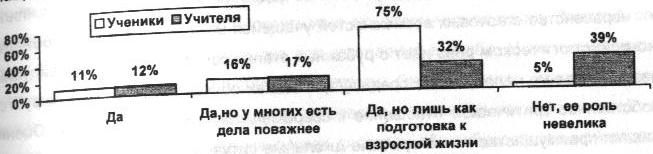

Рис.4.30.Является ли учеба самым важным делом для учащихся? Напрашивается ряд выводов: е и ученики, и учителя преодолели понимание учебы как самого важного в жизни старшеклассника занятия. Собственно, у учеников такого понимания не было никогда, если говорить о нынешних школьниках и рассматривать явление как мас-совидное. Сегодня к этому приходят и учителя;

• наибольший разрыв в оценке прагматического характера отношения школьников к учебе. Многие учителя (2 из каждых 5) в основном характеризуют это отношение как снижение роли учебы в жизни старшеклассника. Между тем сами учащиеся в основном подчеркивают эту роль, но считают: главное назначение учебы - подготовка к взрослой жизни;

• причем в своих позициях и ученики, и учителя - в рамках своих групп - достаточно единодушны.

ЗАДАНИЕ 4.27. Чем вы объясните отмеченные различия в оценках? Какой

чысл, на ваш взгляд, имеют в исследованиях подобные сопоставления и

сравнения?

"Ошение к учебе, как показывают исследования, резко меняется от класса к

1ССУ Соотношение тех, кому нравится или не нравится учиться составляет: у восмиклассников - 11:1; у учащихся 9 -11-х классов - 3:1. Выявляется узловая

Иусаэлян К. Любишь ли ты свою школу?// Учительская газета. 1992. №26; Что говорит статистика... и ученики//Учительская газета 1993 №41 Молодежь России: тенденции, перспективы. М.,1993. С.143. овская область: региональное образовательное пространство. Екатеринбург, 1994.

Точка резкого перепада интересов учащихся - на рубеже 8-9-го классов сказываются социальные и социально-психологические факторы. В плане альном речь идет о негативных последствиях происшедшего в последние снижения планки обязательного образования - от полного среднего к оснопи Рассчитанная на преодоление формализма и «обязаловки» в обучении сташ классников эта мера заметно сузила социальные возможности для многих из продолжать обучение. В соотнесении с распространением платных образоватет ных услуг и сложностями в трудоустройстве подростков это существенно усилил • неравенство стартовых возможностей учащейся молодежи. В плане социаль. но-психологическом речь идет о рубежных этапах социализации и индивидуал» зации молодого человека. На предыдущих этапах обучения еще не формируете, собственное критическое отношение к современному состоянию школы. Оцени. ваются преимущественно конкретные школьные ситуации, обычно вне их связи с дальнейшими жизненными планами. Важно учесть и возрастные изменения в а циально-психологических ориентациях старшеклассников Мотивация учей старших подростков характеризуется устойчивым доминированием мотива самоутверждения Равными ему по значимости и близкими по содержанию оказываются учебно-познавательные мотивы В X-XI-х классах наряду с ними ш большее значение приобретает мотив самосовершенствования, все сильна проявляется потребность в самоопределении как ведущая потребность возраста. Существенный момент - характер мотивации учебы у учащихся, структура иерархия мотивов. Рассмотрим отношение к учебе старшеклассников на материалах федерального и регионального (Свердловская область) исследований . целом отношение старшеклассников к учебе таково: 15-16% - учатся с больии желанием; у 70% учеба вызывает некоторый интерес; остальным(12-14%) - уче< безразлична или в тягость. Четко проявляется практическая, прагматическая t правленность учащихся - для 3 из каждых 5 старшеклассников отношение к У4* определяется стремлением в первую очередь выбрать и освоить хорошую, пс спективную профессию. В качестве основных предпосылок большей заинтерес ванности в учебе старшеклассники выделяют возможность лучше подготовить* поступлению в вуз и более тесную связь учебы с реалиями современной жи* Недостаточная переориентация школы в данном направлении и определяет кое снижение интереса многих школьников к учебе. Казалось бы, обеспои

1 Чупров В.И., Черныш М.Ф. Мотивзиионная сфера сознания молодежи: состояние и тенденции раз»"" М., 1993. С.213.

лей этим обстоятельством понятна. Но скорее надо говорить о недос-

игяопьзовании в школе (и, прежде всего самими учителями) тех факто-таточном исми

бы могли существенно повысить интерес учеников. Особого внима-

гогов требуют те, кому учеба дается трудно, у кого нет привычки к посто-

чанятиям, и те, у кого интерес к учебе носит избирательный характер, свя-янным за

с любимым предметом. По самооценкам учащихся, почти каждый второй

ывает трудности в учебе. Кто-то ищет выход сам - за счет больших усилий, смиряется с непониманием учебного материала. Но многое зависит и от ей их внимание нужно обратить и на тех, кому учиться легко. Пожалуй, се-это не меньшая предпосылка для отставания в учебе. У многих легкость гоаничит с облегченным подходом к занятиям. Они стараются заниматься как можно меньше, руководствуясь лишь интересом и прагматической установкой на будущую профессию. Это весьма сужает диапазон общеобразовательной подготовки старшеклассников.

Важно увидеть не только то, что идет от ученика, его установок, но и то, что связано с учителем. Без дополнительных заданий, развивающих ученика, позволяющих ему полнее проявить себя, свои склонности (каждый пятый указал на это), теряется интерес к учебе. В рамках дифференцированного подхода работа сводится в основном к помощи отстающим ученикам. При нечетком уяснении причин отставания нередко усилия учителей (и немалые) оказываются неэффективными. Но на отстающих хотя бы обращают внимание, чего во многих случаях нельзя сказать о тех, кому легко, но кто не реализовал себя в учебе.

Учеба предстает перед учеником в двух планах; • содержательный - изучаемые предметы, дисциплины;

персонифицированный - преподающие эти предметы учителя

а они пересекаются, дополняя друг друга. Если рассматривать содержание

зования с точки зрения учеников, то главное здесь - разумная структура

- нота плана, соотношение изучаемых ими предметов. Причем «разумность» в

имании - это учет их предпочтений, склонностей, интересов. По данным ис-

"ии, каждый второй старшеклассник предпочитает гуманитарный цикл,

третий - художественно-эстетический и физико-математический циклы,

е языки. Наименее предпочтительны для них (отмечено лишь каждым

7-8-м) химико биологическийцикл, технический и обслуживающий труд (технологии) Предпочтения ния учеников не должны рассматриваться однозначно. Но ясно и

одимость скорейшего устранения перегрузки современного российского школьника из-за огромного объема навязываемого ему фактическог риала. По данным Э. Днепрова, нагрузка старшеклассников с учетом всех заданий составляет 167 часов в неделю (при том, что в ней всего 168 часов), В наших учебниках по физике - 1300 понятий, в английских - 600, в американских -Обьем знаний, которые даются в российской школе по математике, химии, *«» ке, биологии, вдвое больше, чем в США. При этом 50% учащихся не усваива* даже половины программы по этим предметам1.

Любимый школьником предмет отражает: направленность его интересов;» чимость для культурного развития, дальнейшей жизни; личность учителя. По оценкам учащихся, их предпочтения к тем или иным предметам определяются тем, интересен ли им предмет (60%), хорошо ли его преподают (49%), нравится

«Ни в одной стране мира никто» ставит перед собой задачи п количество знаний ногами впих»» в голову ребенка Ни в одной стране: мира не учат так, как мы, - жеспи! мощно, против шерсти, получая j итоге все больше больных детей».

Педагог Е.Ямбупг

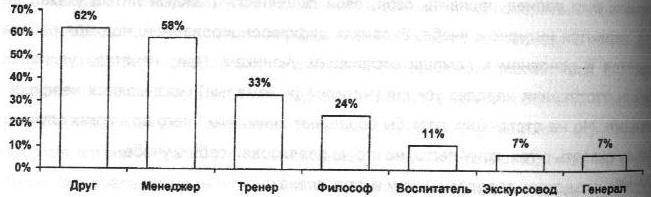

ли преподаватель (40%). Характерны и предпочитаемые старшеклассниками типь

учителей2:

Рис.4.31. Предпочтительные для учащихся типы учителей______

I - "друг" (с ним можно поделиться переживаниями) 1^«ир^и

II - "менеджер" (помогает учащимся раскрыть способности)

III - "тренер"( формирует знания, умения и навыки, которые пригодятся в жизни)

IV - "философ" (приучает мыслить творчески, нестандартно) | V - "воспитатель" (и на досуге общается с учащимися)

VI -"экскурсовод"(дает необходимые знания, но сохраняет дистанцию с учениками)

VII - "генерал" (поддерживает на уроках "железную дисциплину")

Интересно сопоставление этих оценок с отношением школьников к учебе. *■* меньше им нравится учиться, тем сильнее они выражают предпочтение... учитеЯ - другу. И наоборот - чем больше нравится учиться, тем предпочтительнее У4* тель - менеджер, учитель - философ. Тем самым, выбор учащимися типа учите! во многом обусловлен их неудовлетворенностью положением в школе, недос

1 Днепрой Э. Реформа против образования// Аргументы и факты. 2005. №4 ].

2 Свердловская область: региональное образовательное пространство. Екатеринбург, 1994.

искреннего, равноправного эмоционального общения, их стрем-

вствовать и осознать себя личностью. Переход к педагогике сотруд-

пбостряет противоречие между социально-психологической и ин-

нной функциями учителя. И по профподготовке, и по характеру дея-

и по тпебованиям к нему со стороны администрации школы учитель чаще реализует вторую, а ученики явно отдают предпочтение первой. Но важно не допустить перекоса в другую сторону, когда доброжелательность и внимание к ученику не сочитаются с высоким качеством обучения, интеллектуальным развитием, раскрытием творческого потенциала.

ЗАДАНИЕ 4.28. Вспомните своих школьных учителей. Какие типы учителей на ваш взгляд, преобладали? Какой тип учителя был для предпочтительным в то время? Сохранились ли ваши предпочтения и сегодня?

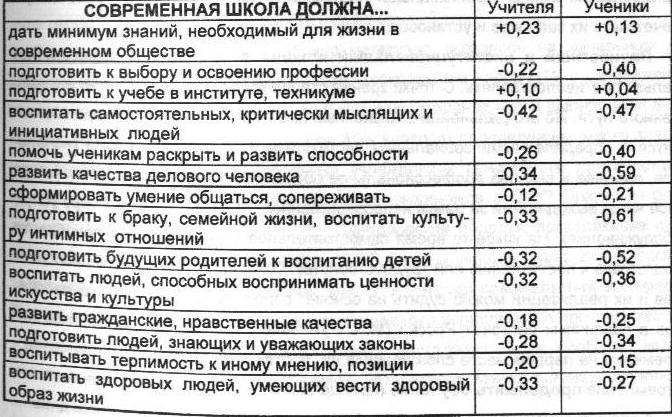

В наиболее обобщенном виде отношение учащихся к образованию проявляется в оценке функций современной школы и эффективности их реализации. Вновь сопоставим ответы учеников и учителей:

Таблица 4.10 Учащиеся и учителя: удается ли современной школе реализовать свои функции (индексы - различие позитивных и негативных оценок по каждой из функций)

Как

видим, по характеру оценок нет особых различий между учениками и учи-сновное различие таково: школьники в целом предъявляют учите-66 шиР°кий спектр требований, чем те склонны принять.

расхождения есть определенные предпосылки. Для учащихся школа, в конл, счете (как бы они к учебе не относились), выступает основным институтои цианизации. Учителя рассматривают школу в более широком социальном ко сте и с позиции людей, выполняющих все более широкий круг функций, испы* вающих нервно-психологические перегрузки. Они яснее понимают и ограничены возможности школы. Но какие бы объяснения и аргументы не приводились пела тогами, недооценка реальных запросов учащихся налицо. И это крайне опасно другой стороны, сами эти запросы учеников отличаются определенной нечетка, стью. Практицизм современных школьников накладывает отпечаток на все и установки. Причем меняется и направленность самого практицизма - от отд» ленных задач (получить высшее образование, стать высококвалифицированны» специалистом) к более близким, непосредственным. Приоритетной задачей ее временной школы ученики считают помощь в адаптации к нынешним, быстро ме няющимся, нестабильным условиям жизни. Сравнивая себя со взрослыми, сет» дняшние школьники понимают: школа должна научить жить и выживать в ново* обществе, научить каждого жить среди людей. И им нужны соответствующие знания, умения и навыки. Причем - сориентированные и на будущее, и на реальную, сегодняшнюю жизнь. Происходящая переориентация и определяет отмеченную нечеткость их запросов и установок.

Личностный и институциональный походы в социологии образован» нельзя противопоставлять. С точки зрения старшеклассника школа - этап его ж ненного пути. Но его дальнейшие жизненные планы в значительной мере соотн сятся с определенными социальным институтами - образовательными (начат ное, среднее и высшее процЪессиональное образование) или производственным (все чаще выходящими за рамки непосредственного производства - в сферу уел' обслуживания). На какое-то время самостоятельное значение может приобрес подготовка к поступлению или трудоустройству. О характере этих жизненных п нов и их реализации можно судить на основе опроса городских старшекласа ков в различных регионах России (М.Н. Руткевич)1. У городских школьников прежнему на первом месте сложившийся на протяжении десятилетий стереот стремление продолжить обучение (прежде всего - в вузе), стать специалист?

А это актуализирует проблемы профессионального обучения. В последие

1 Руткевич М.Н. Социальная ориентация выпускников основной школы//Социс 1994 ,V?6; Руткевич' Социальная ориентация выпускников средней школы//Социс. 1994. №12; Руткевич МН., Потапов В.П. Послешколы: социально-профессиональные ориентации молодежи. М., 1995.

десятлетия существенно обострилась диспропорция между спросом и предложения на российском рынке труда. Количество мест для работников физического и сокращается, то крайне медленно (а в период спада промышленного и строительного производства оно даже росло). А значит спрос на таких работников весьма высок. Но ориентации современной российской молодежи во все никое во все более прееобладающей степени направлены на профессии преимущественно умного труда, требующие высшего образования. Еще более ярко эта ориента-является в 0ценках родителей молодых людей. По данным аналитическо-ментра Ю- Левады, 24% опрошенных хотели бы видеть сына (дочь), внука (внучку) юристом или экономистом; 18% - программистом, 17% - врачом, 14% -предпринимателем, 12% - квалифицированным рабочим, 11% - банкиром, 10% -инженером, 8% - военным; 8% - профессиональным спортсменом, 6% - артистом, музыкантом, художником, писателем, журналистом1.

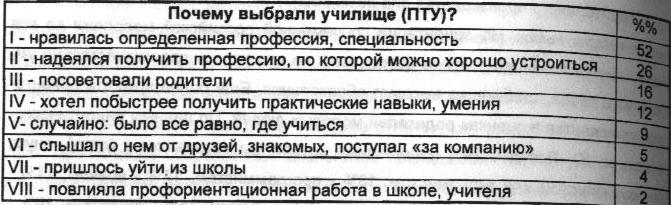

Об остром противоречии между потребностями рынка труда, системой профессионального образования и личностными потребностями2 говорит ситуация на рынке труда Свердловской области: в вузах на конец 2005 г. обучалось около 170 тыс. студентов, около 60 тыс. - получало среднее профессиональное образование. В то же время потребность в специалистах с высшим образованием составляла около 7 тыс мест, а потребность в рабочих - 70 тыс.3

Отмеченное противоречие особенно негативно сказалось на начальном и среднем профессиональном образовании - сокращение числа ПТУ и колледжей, числа учащихся и студентов в них. Но в жизненных планах части выпускников 9-х классов (в меньшей мере - выпускников 11-х классов) определенное место занимает учеба в ПТУ, в образовательных учреждениях начального профессионального образования. Что же привлекает школьников в ПТУ? Приведем результаты исследования учащихся ПТУ Свердловской области, позволяющие судить о мотивации выбора школьниками ПТУ4. Ответы учащихся достаточно пока-ельны Основная причина выбора ими ПТУ - профессиональный интерес. орая весомая причина - мотивы прагматического характера. На третьем месте няние родителей. Авторитет их мнения достаточно высок, особенно если ' чт° подростки не признают никаких авторитетов. Менее значимы: влияние

Языком цифр //Аргументы и факты.2004.№25

Подробнее см:Зборовский Г.Е., Кораблем Г.Б., Шуклина Е.А. Потребность молодежи региона в профессиональном образовании 2001. №2. С. 5-18

Катыхин Е. Заводская семья пока бездетна. Молодежь не очень охотно идет на производство// Уральский рабочий 2005.18 ноября

Горонозаводской учебный округ, состояние, проблем и тенденции развития. Екатеринбург, Н.Тагил, 1997.

друзей, учителей; нежелание учиться в школе; случайные мотивы;

В рамках общефедерального исследования учащихся ПТУ уточнялась про. фессиональная направленность их выбора. Выявилось: стремление получить профессию в соответствии со своими наклонностями больше присуще учащимся, выбравшим профессии сферы услуг (коммерция, повар, парикмахер, медицина), и меньше - выбравшим производственно-технические профессии. По мотиву «больше некуда было идти после обучения в школе» ситуация - с точностью н оборот. Какие характеристики будущей профессии привлекают молодежь? На первом месте - «прибыльные профессии» (67-80% - в зависимости от курса), на втором - «интересная работа» (56-75%). Далее - «престижные профессии» (15 25%), «полезные профессии» (8-23%) и «нетяжелая работа» (8-10%). С желанием и настойчивостью осваивают будущую специальность лишь 16%. У болышнств учащихся ПТУ(63%) учеба вызывает «некоторый интерес». Но каждому пятому учеба безразлична или в тягость1.

ЗАДАНИЕ 4.29. Практически отношение к учебе у учащихся ПТУ и старшеклассников весьма сходно (у первых • чуть больше безразличных), объяснить распространенное представление об образовании в ПТУ «второсортном»? Что бы вы могли противопоставить такому мнению^

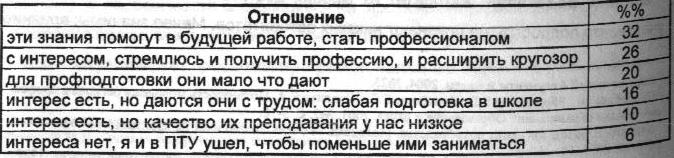

Следующий шаг конкретизации - анализ отношения учащихся ПТУ к разны

типам учебных дисциплин - общеобразовательных и специальных:

Таблица 4.12 Отношение учащихся ПТУ к общеобразовательным предметам

ошение удовлетворенных и неудовлетворенных изучением общеобразо-

предметов почти равное. Не очень (по общей оценке) отличаются

певушки. Значительнее различаются их целевые установки: у юношей юноши ид

, еМ в среднем) ориентация на освоение профессии, у девушек - на про-сильнев t

ние обучения. Соответственно и требования их к характеру преподавания

образовательных дисциплин разные. В среднем по массиву соотношение

оценок этих предметов - «помогают лучше подготовиться к работе, стать

-оАессиоиалом» и «расширяют кругозор» -13 :10 . Но у юношей -18 : 10, у

аушек - Ю : 14. Это накладывает отпечаток и на мотивы неудовлетворенности.

у юношей она сильнее обусловлена недостаточной связью с профподготовкой, у

девушек относительно чаще проявляются претензии к качеству преподавания1.

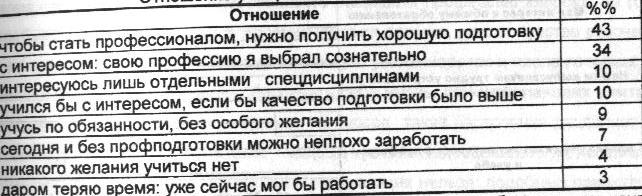

Еще четче различия проявляются в отношении к спецдисциплинам:

Таблица 4.13 _________

Отношение учащихся ПТУ к спецдисциплинам?

Удовлетворенных специальной профподготовкой вдвое больше, чем неудовлетворенных. Такие оценки учащихся ПТУ. осваивающих определенную профессию, можно было предвидеть. Но показательно: неудовлетворенность учащихся скорее относится к их личным устремлениям (нежелание учиться, возможность и без профподготовки неплохо заработать, стремление уже сейчас устроиться на работу), чем к качеству обучения. В рамках удовлетворенности профподготовкой можно выделить два момента: конкретный (соотносимый с сознательным выбором осваиваемой профессии) и абстрактный (общее желание стать хорошим специалистом, профессионалом). В целом среди респондентов соотношение между обоими подходами -10 : 13. Но этот крен в сторону чуть большего предпочтения «абстрактного» подхода связан с позицией не юношей (у них такое соотношение -1 :1), а девушек (соответственно -10 :18).

Своеобразным итогом изучения всего комплекса социальных проблем учащихся ПТУ может быть анализ их предложений учащихся о путях повышения качества

Горнозаводской учебный округ: состояние, проблем и тенденции развития. Екатеринбург, Н.Тагил, 1997.

обучения в конкретном училище.

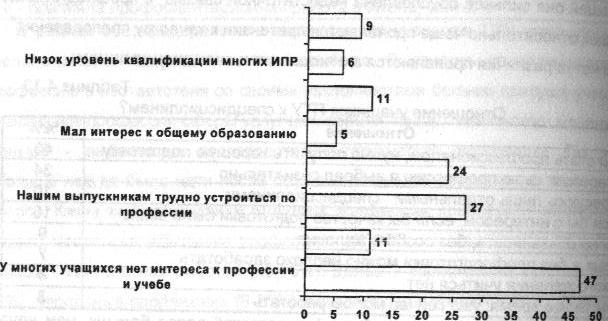

Опрос выявил четкие приоритеты учащихся ПТУ. Совершенствование ния, по их мнению, предполагает (ранг - в порядке убывания):

1 - развитие интереса учащихся к осваиваемой профессии, учебе;

2 - гарантированность трудоустройства выпускников;

3 - обновление и укрепление материально-технической базы;

4 - повышение социального престижа профессии;

5 - ориентированность профподготовки на выработку практических навыков

Примечательны и их ответы на вопрос о том, что мешает повышению кач обучения в ПТУ.

Рис. 4.32. Что мешает повышению качества обучения в ПТУ? Мало различий в мнениях у учащихся разных курсов. Но есть и тревожный момент: от курса к курсу усиливается осознание низкого престижа своей профессии и все меньшей становится обеспокоенность - по нашей профессии трудно устроиться на работу. Это позволяет сделать неутешительный вывод: часть выпускников (треть) и не собирается работать по специальности, а потому их мало вог нует трудоустройство по этой специальности.

Самоопределение учащихся ПТУ конкретизируется в их жизненных ппанг включающих и объективный момент (реальная ситуация на рынке труда в городе, области, возможности трудоустройства и т.д.), и субъективный (оценка этой с* туации, личные устремления). Они могут строиться на перспективу или ноа сиюминутный характер. Наконец, этих планов (сколько-нибудь осознанных) У "с то вообще может не быть. Каковы же жизненные планы учащихся ПТУ, чт0 собираются делать после окончания училища?

Жизненые ориентации ребят довольно четкие. Треть собирается работать по ности, среди них меньше девушек. Каждый четвертый (среди девушек -2из5 хотел бы продолжить учебу в техникуме и вузе. За разными ориентациями ' и девушек - разное отношение и к ПТУ, и к основным видам обучения бшеобразовательным предметам и по спецпредметам. Ориентация на даль ' ее обучение от курса К курсу снижается. Это - тревожный сигнал. ПТУ не отнимается многими учащимися как равнозначный компонент системы об-ования Профподготовка все еще довлеет над личностным развитием. Немало гпондентов (в целом - каждый третий) не строит определенных планов на пер-ективу. Особенно их много среди юношей, которым предстоит служба в армии. м тут проблема - как сохранить профессиональные навыки и умения юноши-лопризывника на перспективу - после его возвращения из армии. Невнимание к Ней - со стороны военкоматов, местных властей и органов управления образованием - порождает незаинтересованность осваивать профессию «впрок». За годы пребывания в ПТУ снижается желание учиться дальше, растет чувство разочарования в профессии и желание сменить ее. Но увеличивается и число готовых заняться чем угодно, лишь бы обеспечить себе жизнь, или нежелающих учиться дальше, работать. Среди учащихся 1-2 курсов такие настроения разделяет каждый шестой, среди выпускников - каждый третий. Недооценивать их негативное воздействие и на этих учащихся, и на окружающих нельзя: подобные ориентации выступают важными субъективными криминогенными факторами.

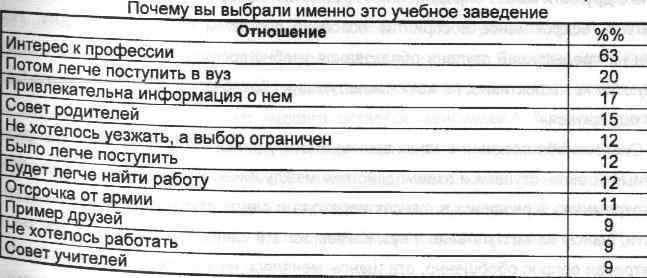

Сложны и проблемы студентов среднего профессионального образования1. Характерна уже их мотивация выбора определенного учебного заведения:

Таблица 4.14

Римская И Н Образование на российском рынке. Екатеринбург, 1994; Железвлкова СИ. Молодежь индусе города- 2004.Н.Тагил, 2004.

Ведущий мотив - по-прежнему интерес к профессии. Сохраняется и влияние на выбор учителей общеобразовательных школ. Но заметна и ленная динамика мотивации. Снижается роль совета родителей. Еще в сет 1990-х гг. ему следовал каждый четвертый абитуриент средних специап учебных заведений. Снижается и влияние фактора «не хотелось уезжать а ограничен». Видимо, открытие в последние годы филиалов государственных государственных вузов в городе (речь идет о Н.Тагиле) сняло остроту ограниче ности выбора. Сказываются и шаги, предпринимаемые администрацией колле жей по совершенствованию профориентационной работы.

Важный момент мотивации выбора - уверенность, что «будет легче найти оа боту». В то же время абитуриенты техникумов слабо представляют будущую w боту - 15% вообще не представляют, 55% - весьма приблизительно. Лишь у 6% абитуриентов есть трудовой стаж более года. Характерны и ответы студентов техникумов о будущих планах. Каждый пятый намерен учиться дальше. В принципе это неплохо. Но одновременно означает: все более ПТУ и техникумы ста-новятся промежуточным звеном. Во многих случаях дальнейшая учеба связана со сменой профессии. Тем самым профессиональные навыки (а именно на их выработку и нацелены преимущественно техникумы и ПТУ) обесцениваются. Каждый четвертый вообще не имеет каких-то планов на будущее. Чаще всего их выбор случаен, сиюминутен.

К начальному и среднему профессиональному образованию особенно применим вывод авторов обобщающей работы «Социология образования: прикладной аспект»: «В системе образования как целостности каждая ступень сопряжена с другой и имеет определенную преемственность с ней, что позволяет обеспечивать эффективное восприятие освоения программ различных уровней. Ь если на предыдущей ступени образования учебно-воспитательные функции pes лизуются неэффективно, на всех последующих образовательных ступенях это будет ощущаться»1.

Система образования с точки зрения институционального подхода - это раз личные уровни, ступени и взаимодействие между ними. В личностном плане -одновременно и различие в шансах перехода с одной ступени на другую. в 4i ности, шансы на поступление в вуз. Каковы же эти шансы? С одной стороны, Р81 сматривая вопрос обобщенно, эти шансы менялись незначительно. С другой с роны, даже с учетом определенного увеличения приема в вузы, возрастает неравенстнво

1 Шереги Ф.Э., Харчем В.Г., Сериков В.В. Социология образовании: прикладной аспект. М., 1997. С;

шансов молодых людей - в зависимости от социального происхождения, места проживания, характера и качества довузовской подготовки. Судить об этом можно по

результатам общефедерального исследования «Динамика социального можно по резул

студентов» и мониторинга студентов Свердловской области1. пом по России более половины студентов вузов - выходцы из семей енции. Нынешняя конкурсная система в основном нацелена на самовос-водство интеллигенции. Существенны и различия в социальном составе сту-тов государственных и негосударственных (коммерческих) вузов. В последних панически сведена на нет доля выходцев из семей рабочих и сельских жителей, ато в 2,3 раза возрастает доля выходцев из семей интеллигенции, почти в 5 раз -из семей предпринимателей. В последние годы наметилась не только социальное но и региональное «замыкание» вузов. Это означает, что 85% абитуриентов представляют население региона (63% - города), в котором расположен вуз2.

Конкретизируем эти тенденции на примере Среднего Урала. Достаточно устойчивой остается структура студенчества по довузовскому месту жительства:

Таблица 4.15 Где жили до поступления в вуз

Где жили до поступления в вуз |

1995 г. |

1999 г. |

2003 г. |

Екатеринбург |

44 |

48 |

48 |

Другой крупный город (более 100 тыс. жителей) |

18 |

14 |

12 |

Малый или средний город (до 100 тыс. жителей) |

26 |

28 |

29 |

Село, поселок городского типа |

12 |

10 |

11 |

Не изменилось и главное: шансы выпускника - жителя Екатеринбурга поступить в вуз втрое выше, чем у выпускников жителей области. На их социальном статусе это сказывается противоречиво. Их «стартовая позиция» во многом выгоднее' теснее связь с семьей, нет необходимости испытывать трудности жизни в общежитии, легче определиться с будущим местом жительства. С социальной же точ-м 3Рения эта часть вузовской молодежи оказывается нередко менее динамичной самостоятельной, ее статус надолго остается зависимым от положения роди-ьской семьи. И в самоопределении через вуз элемент личной инициативы про-ется обычно намного позже. О типичности возникающих проблем говорят и ьтаты изучения адаптации первокурсников 14 вузов разных регионов Рос-/о Респондентов жили до поступления в вуз в областном центре, 7% - в

См: Студент 2003Екатеринбург. 2003; Студент - 99. Екатеринбург, 1999; Студент 95:

Социальный портрет.Екатеренбург 1995; Шерги Ф.Э. ХарчеваВ.Г.. Сериков B.B. Социальный вания: прикладной аспект. М., 1997. С.36-40.

. другом крупном городе, 32% - в малом и среднем городе, 15% - на селе.

Сохранилась и тенденция дальнейшего изменения соотношения абитурив из разных городов (крупных и средних, малых) в пользу последних. В 1995 г о составило 1:1,4; в 1999 г. - 1:2, в 2003 г. - 1:2,4. Продолжилось развитие в и, ных городах области (Н. Тагил, Первоуральск, К.-Уральский, Краснотурьинск ров) филиалов государственных и коммерческих вузов Екатеринбурга, Москв Санкт-Петербурга, Челябинска. Более того, эти вузы проникают и в малые и сое ние города области, где создают свои представительства. Но такие представ! тельства не имеют - по существующему законодательству - права организовы-вать стационарное обучение студентов - очников. Поэтому приток в них выпускников школ (без трудового стажа), особенно - юношей, по-прежнему весьма ограничен. «Иногородним» студентам учиться - в материально-бытовом огношении - гораздо сложнее. Но - с учетом неравенства шансов - те из «иногородних», кто успешно преодолевает трудности конкурсного отбора, нередко оказываются и лучше подготовлены, и более мотивированы к последующей учебе.

Стабилизировалась доля студентов - жителей сельской местности. Их шансы поступить в вуз - в сравнении с шансами выпускника-жителя Екатеринбурга - в 10-12 раз ниже, хотя достаточно высок разрыв (в 3-4 раза) внутри данной группы (абитуриенты из сел и ПГТ) - в зависимости от территориальной и транспортной близости (или удаленности) от Екатеринбурга и других крупных городов. Сказывается реальный разрыв в уровне и качестве довузовской подготовки и формирующийся на этой основе своеобразный «комплекс провинциальности». Но одновременно нарастает понимание (и молодыми людьми, и - что особенно важно - их родителями) роли высшего образования как канала социальной мобильности, ег восприятие как единственной возможности «вырваться» из условий «сельскс жизни», «жизни малого города», сделать карьеру, лучше устроиться.

Данные мониторинга в целом отразили серьезный разрыв в шансах на полу ние высшего образования для молодежи из разных типов поселения. Этот разрь" в перспективе угрожает воспроизводству кадров молодых специалистов г территории области. Особенно серьезна такая угроза по воспроизводству гн готов, врачей, работников культуры, инженеров. За 4 года усилилась зафикс ванная в 1999 г. тенденция более частого возвращения после окончания ву родные места студентов из малых и средних городов. Но выявились и серь* противоречия - в межбюджетных взаимоотношениях между областью и мунипалитетами, между муниципалитетами и градообразующими предприятия»

Финансово-экономическом положении многих градообразующих предприятий малых

и средних городов области (связь поселении и заводов - традиционная (специфика

Урала) за годы мониторинга произошли определенные позитивные перемены и их менеджмент стал более рационально относиться к финансированию ной политики муниципалитетов, четко ограничивая рамки своей заинтересости В рамках рассматриваемой нами проблемы это наиболее благопри-азывается на подготовке специалистов технического профиля и крайне непонятно _ на подготовке работников бюджетной сферы. Большая же часть одителей муниципальных образований (включая и «доноров») в условиях онического бюджетного недофинансирования не может облегчить обучение своих» студентов в Екатеринбурге или Н.Тагиле и - тем более - гарантировать выпускникам вузов трудоустройство в «родном» городе. Быстрыми темпами нарастает проблема катастрофической нехватки в городах и районах области высококвалифицированных кадров по многим специальностям, особенно - специалистов бюджетной сферы.

Важный аспект социальных различий в студенческой среде - различия в уровне и качестве довузовской образовательной подготовки. Во многом они обусловлены социально-территориальными различиями и дополнительно усиливают разрыв в шансах абитуриентов.

Таблица 4.16

В сравнении с 1999 г. наиболее устойчивой оказалась доля абитуриентов -

выпускников учреждений среднего и начального профессионального образования.

прочем, такая устойчивость подтверждает медленное развитие системы «кол-

дж-вуз» и отражает происшедшее в последние годы ужесточение организаци-

°-правовых возможностей ускоренного обучения в вузе выпускников коллед-

техникумов. Эти меры во многом оправданы и продиктованы заботой о повышении

качества высшего образования. И все-таки с повестки дня не снимается вопрос

как оптимально организовать обучение (по срокам, формам, характеру сочетания

теоретических и практических занятий и т.д.) тех студентов, которые уже освоили –в

техникумах, колледжах, СПТУ - элементарные знания и навыки по профессии

В итоге в большинстве вузов сохраняется положение, когда выпускники колледжей, училищ учатся как бы «с нуля». Нерациональное использовг их стартового потенциала - это потраченные на учебу не лучшим образом гол жизни, а следовательно, и проявление их социальной незащищенности В спективе решение этой серьезной социальной проблемы видится в рамках oi низационной интеграции университетов и колледжей.

Не подтвердилась тенденция сокращения притока в вузы выпускников оби» образовательных школ и возросшего притока выпускников специализированных классов, гимназий. Практически во всех вузах доля выпускников общеобразова тельных школ возросла. Сказываются изменения в системе среднего образования области (особенно - в крупных городах). Происходившее в 1990-х гг. быстрое раз-витие образовательных учреждений «нового типа» - специализированных школ гимназий - в последние годы стабилизировалось. Выявилась ограниченность возможностей обеспечения их высококвалифицированными педагогическими кадрами, особенно - в средних и малых городах. К тому же старшеклассники и их родители негативно восприняли стремление ряда гимназий обеспечить сво специфику за счет чрезмерного расширения круга изучаемых дисциплин (что пс рой начинало расходиться с Базисным учебным планом) или завышенных треб< ваний к их объему и содержанию (когда преподавание включало и некоторые раз делы вузовских курсов). Да и специализация обучения все чаще начинает реали-зовываться и в обычных школах. Соответственно разрыв между гимназиями массовыми общеобразовательными школами - с точки зрения подготовки в вуз -усиливавшийся на протяжении 1990-х гг., начал сокращаться. Противоречиво п влияли и изменения в правилах приема в вузы, лишившие выпускников соз ных вузами специализированных классов льгот при поступлении в «свои» bj Эти изменения, продиктованные «заботой» о социальном равенстве абитурие тов, нанесли серьезный ущерб формировавшейся системе профориентацией работы вузов, но не смогли (да и не могли!) повлиять на усиливающийся разрьи качестве образования между разными школами и социально-территориап различия в шансах поступления в вуз. Подтвердился вывод, что система жес правового регулирования социального состава студенчества (в любой форм* предоставление «льгот» и полная их отмена), не давшая серьезных результа «советское время», в рыночных условиях будет мало эффективна. Подчер это особенно важно сейчас, когда в обществе идет острая дискуссия о перс вах дальнейшего развития общеобразовательной и профессиональной шког

ЗАДАНИЕ 4.30. Изучите социальный состав своей группы, курса, факультатета. Сравните полученные результаты с материалами приведенных выше исследований. Попытайтесь объяснить возможные расхождения.

выбор вуза - это не только выбор места учебы, но и важный этап жизненного

ионального самоопределение молодого человека. Какова мотивация выбора

абитуриентами вуза и специальности? Обратимся к материалам тех же исследований.

В целом по России каждый четвертый поступает в вуз, чтобы в будущем заниматься интеллектуальным трудом; более половины - чтобы получить профеессию в соответствии со склонностями. Мотивы еще каждого пятого мало связаны с содержанием учебы - по настоянию родителей, чтобы не призвали в некуда было идти после школы'. Более подробно мотивация выбора вуза выявлена в мониторинге студентов - третьекурсников вузов Екатеринбурга2:

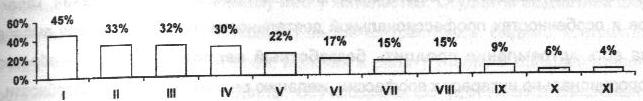

Рис.4.33. Основные мотивы выбора вуза, специальности

I - интерес к профессии

II - считаю: наилучшие способности у меня именно в этой области

III - привлек престиж, авторитет вуза

IV - привлекла перспектива найти хорошую работу после вуза V- повлияла семейная традиция, родители

VI - не хотелось идти в армию

VII - хотелось продлить более или менее беззаботный период жизни

VIII - повлияла учеба в специализированном классе, техникуме, лицее

IX - желание получить диплом (неважно где)

X - совет учителей, специалистов по просрориентации

XI - другие мотивы

Конечно, мнение студентов-третьекурсников о мотивах поступления в вуз не может не быть смещенным. Сказывается опыт прошедших лет, удовлетворенность или неудовлетворенность избранной профессией, специальностью. Менее значимыми могут выглядеть некоторые побудительные мотивы - совет родителей или Учителей, влияние предыдущей учебы. И все-таки их мнение информативно.

Характерна уже иерархия мотивов:

Iинтерес к определенной профессии;

В этой области мои способности проявятся лучше

авторитет.престиж вуза

перспектива найти после окончания вузу хорушую работу

влияние семейных традиций

Шерги Ф.Э. Харчева В.Г. Сериков В.В. Социология образования: прикладной аспект. М.. 1997. С.45

Студент-2003.Екатеренбург,2003 с.61

В целом для многих студентов оказался значимым мотив, связанный с щением своих способностей и желанием их реализовать. Выход его на вт место среди приоритетных мотивов - отражение серьезных позитивных изм ний. Преодоление псевдоколлективистских ориентации все более придает еыб ру вуза и профессии, специальности личностный, персонифицированный хаоа тер. Примечательно - в оценке «хорошей профессии» все чаще подчеркивается-«это - такая профессия, где Я смогу проявить себя и свои способности наилучшим образом». Важное место в мотивации отводится надежде в перспективе иметь хорошую работу. Разброс мнений отражает и сложность, противоречивость отражения в молодежном сознании феномена «хорошая работа». Для одних она соотносится с высокой зарплатой. Для других - с гарантией трудоустройства по осваиваемой профессии. Для третьих важнее условия труда. Немало и тех, кто прежде всего задумывается о социальном престиже профессии, содержании, характере и особенностях профессиональной деятельности. В числе мотивов выбора вуза есть «стремление продлить беззаботный период жизни». Оно обратно пропорционально интересу к профессии, желанию реализовать свои способности.

ЗАДАНИЕ 4.31. А какими мотивами руководствовались вы и ваши однокурсники? Что в зтих мотивах - от специфики вуза, а что - имеет более общий характер?

Анализ мотивов выбора вуза и специальности позволяет конкретизировать представления студентов о высшем образовании как ценности. «Для чего вы учитесь?» - с таким вопросам обратились исследователи к студентам Москвы, Перми и Нижнего Тагила. Для 40% наиболее значимо - стать квалифицированным специалистом. Каждый шестой более ценит возможность самосовершенствоа ния. Ответы остальных распределились практически поровну между тремя ценностными установками - получить диплом, иметь в будущем высокую зарплату, стать человеком высокой культуры1.

Процесс профессионального самоопределения не ограничивается выборе» вуза и специальности, он продолжается в форме оценок сделанного выбора, ei осмысления, построения профессиональной карьеры. Для студентов проблем профессионального самоопределения актуальна именно в данном аспекте, сколько они уверены в своем выборе, с какими проблемами сталкиваются при воении своей профессии, какие профессиональные планы строят, какое мес этих планах они отводят своей будущей специальности?

' Ручкин Б.А., Гришина Е.А., Серикоаа Н.А. Российская молодежь: 10 главных проблем. М.,

Одна из характерных тенденций в сфере высшего образования за последнее тие _ работающие или подрабатывающие в свободное от учебы время

В социологической литературе это получило название «феномен работуешего студента». По данным мониторинга в свердловских вузах около половины (46%) студентов работают. Во многих случаях (28%) это не постоянная бота а случайные заработки; однако каждый пятый студент-очник уже имеет иную работу. Из числа работающих студентов только у каждого пятого ра-связана с будущей специальностью, а у каждого четвертого связана лишь частично. Вероятно, этим отчасти объясняется случайный характер занятости многих студентов. Если работа не по специальности, нет смысла связывать с ней дальнейшие планы. Что собой представляет «работающий студент»? В основном это молодежь, проживающая в Екатеринбурге, что вполне понятно: легче устроиться на работу по основному месту жительства. Студенты бюджетной формы обучения подрабатывают чаще студентов-контрактников. Видимо, контрактники надеются на помощь родителей, включая и оплату учебы. В большей степени постоянную работу имеют студенты, обучающиеся по техническим специальностям, а временную работу - студенты социально-экономического профиля. Имеет значение и тендерный аспект: юноши подрабатывают чаще девушек.

ЗАДАНИЕ 4.32. А вы работаете или подрабатываете? Если да, то каков характер вашей работы - временная или устойчивая, совпадает ли она (полностью или частично) с профилем получаемой профессии? Оцените, насколько феномен «работающего студента» распространен в студенческой среде?

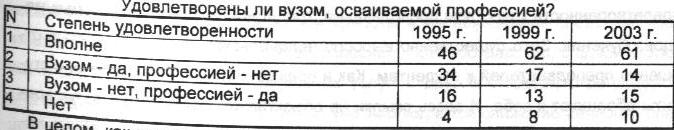

Важная проблема - как студенты оценивают уже сделанный выбор, уже осваиваемые образовательные программы? Насколько образовательные услуги вузов удовлетворяют запросы потребителей этих услуг? Удовлетворены ли они избранным вузом, осваиваемой профессией? Обратимся к результатам мониторинга студентов Свердловской области1:

Таблица. 4.17 Удовлетворены ли вузом, осваиваемой профессией?

В целом, как видим. преобладающая удовлетворенность выбором вуза сохранилась

удоовлетворенность осваиваемой профессией даже чуть выросла. Но за

Студент –2003 Екатеринбург, 2003.С.62.

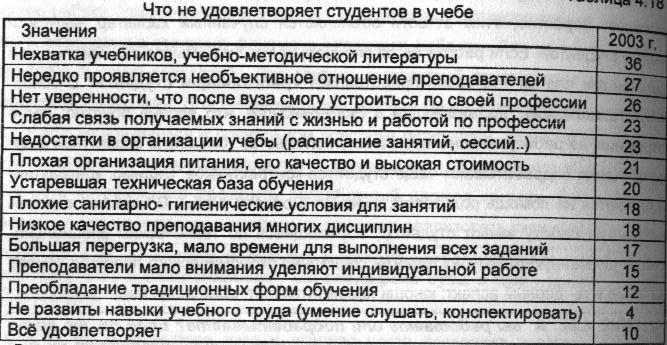

общими данными явно прослеживается феномен растущей дифференц оценок (особенно - по выбору вуза): крайних оценок (полная УДовлетворенног такая же неудовлетворенность) стало несколько больше. Для третьекурсн оценка избранного вуза и специальности - достаточно сложная проблема в дняшних условиях (когда вузы в основном отказались от пресловутого «сохо ния контингента» любой ценой) часть разочаровавшихся уже отсеялась. Что же конкретно наиболее не удовлетворяет студентов в учебе1?

Значения

Что не удовлетворяет студентов в учебе

Таблица 4.18

В целом основные тенденции достаточно устойчивы. И все-таки заметны определенные изменения. В оценке условий обучения приоритеты сместились, если ранее студенты более всего были недовольны устаревшей технической базой, то в 2003 г. - нехваткой учебной и учебно-методической литературы. Возможно, сказываются определенные успехи в компьютеризации обучения и снижение тиражей учебной литературы, рост её стоимости (что сужает возможности вузовских библиотек закупать разнообразную учебную литературу в достаточном количестве). Возросла и неудовлетворенность студентов организацией питания, особенности его возросшей стоимостью. В оценках самого процесса обучения сократилась неудовлетворенность качеством преподавания, традиционностью используемых методов обучения. Зато существенно выросло недовольство необъективностью о ношения преподавателей к студентам. Как и прежде, наименьшие претензии с денты обращают к себе. И здесь ссылки на объективные причины (нехватка времени) преобладают над критической оценкой уровня развития своих учебных выков.

1 Студент - 2003. Екатеринбург, 2003. С.47-51.

ЗАДАНИЕ 4.33. Как на этот вопрос ответили бы вы? В какой мере ваши

ответы совпадают с ответами, представленными в таблице? Постарайтесь обьяснить возможные совпадения или расхождения. Связаны ли они с вашей личной позицией или с особенностями вашего вуза?

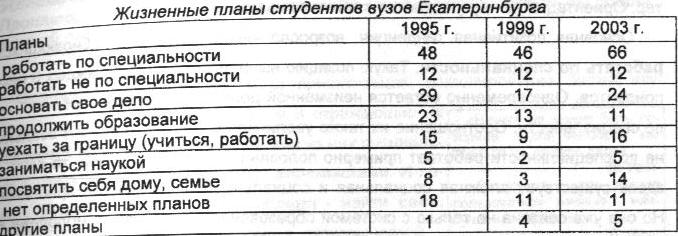

Рабатая или только осваивая профессию теоретически,студенты на третьем курсе уже строят жизненные планы на будущее. Каковы же они?

Таблица 4.19.