- •Введение

- •Раздел I. Социология молодежи - отраслевая социология

- •Тема 1.

- •Тема 2. Специфика социологии молодежи

- •Раздел II. Теоретические основы социологического анализа молодежи

- •Тема 3.

- •Тема 5. Молодежь: поколенческий подход. Молодежь в системе межпоколенческих отношений

- •В статике:

- •В динамике:

- •Раздел III. История становления и развития социологии молодежи

- •Тема 6. Становление социологии молодежи

- •Тема 7.

- •Тема 8. Молодежный протест конца 1960-х годов и концепция «контркультуры»

- •Тема 9. Стилевой период в зарубежной социологии молодежи

- •1990-2000-Е годы

- •Тема 10. Отечественная социология молодежи в 1960-1990-е годы

- •Тема 11. Социальное самочувствие как индикатор социального развития молодежи

- •Тема 12. Динамика ценностных ориентации российской молодежи

- •Тема 13. Молодежь России и образование

- •Тема 14. Молодежь в сфере экономики

- •Тема 15. Молодой россиянин: становление гражданина

- •Тема 17.

- •Кто такой культурный человек?

- •Тема 18. Социальные девиации в молодежной сред Круг рассматриваемых проблем и понятий:

- •Заключение

Тема 8. Молодежный протест конца 1960-х годов и концепция «контркультуры»

Круг рассматриваемых проблем и понятий: актовки молодежной культуры: от «девиантной» и «делинквентной» -Рвконтркультуре». Концепция «социального конфликта» как методологическая основа теорий «контркультуры» (Л. Фойер - «конфликт поколений»)- Социологический анализ молодежной контркультуры и движения протеста (Ф.Масгроув, Ч.Рейч, Т. Роззак и др.). Осмысление в социологии молодежи уроков «молодежной революции»

«Конфронтация становится образом жизни» Юнолог Б. Смит, 1969. «Вы говорите, что хотите революции, ладно. Мы все хотим изменить мир. Но когда Вы говорите о разрушении, Не рассчитывайте на нас Вы бы лучше освободили ваш разум»

Дж. Леннон «Революция»

Происходившее в конце 1960-х годов резкое усиление радикализма западной молодежи (особенно студенчества), вылившееся в движение протеста и «молодежную революцию», поставило перед социологами-юнологами ряд проблем:

• Был ли молодежный протест неожиданным или его можно было предвидеть?

• Был ли он циклическим, повторяющимся, отражающим извечный конфликт поколений или это феномен постиндустриального мира?

• Каковы его факторы и предпосылки?

• Каковы ценностные ориентации (идеологемы и лозунги) участников движения протеста - против чего и за что они выступали?

• Каков смысл их борьбы за контркультуру?

• Какую социальную роль это движение сыграло?

• Была ли это «незавершенная молодежная революция?

• Каковы её исторические уроки?

Прежде всего, возник спор: был ли молодежный бунт неожиданностью для юнологов?

• Одна позиция - да, был. При этом говорили об определенном социологическом парадоксе. Социологи нарисовали портрет молодежи послевоенных лет: скептическое и трезвое, озабоченное материальным благополучием, практичное, холодное, далекое от риска и порывов поколение. При всей озабоченности его перспективами преобладала уверенность, что это поколение легко и естественно (переболев юношеским максимализмом) впишется в общество взрослых и материальное благополучие компенсирует внутреннюю опустошен-ость. «и вдруг, нежданно - негаданно, без вед

«Старая социология молодежи не Сыла в состоянии дать прогноз» Л. Розенмайер, К. Аллербвк, 1971 г.

во всех промышленно развитых странах Запада вспыхивает грандиозный буи.' молодежи...»1.

• Но было и иное мнение. Итальянский социолог Д. Статера соглашался, <Л образ скептического поколения не был лишен упрощений и явно контрастировал с) взрывом протеста, который потряс итальянские университеты в 1968 г. Но и неадекватный социологический анализ молодежи не был обманом сознательно выпячивавшим политическую индифферентность молодежи и игнорировавшим те процессы, которые породили взрыв2.

• Особенно отчетливо предвидение взрыва проявилось в тех вариантах теории субкультуры, которые позднее развились в самостоятельную концепцию] контркультуры Уже в 1950-1960-е гг. контркультурная версия подчеркивала не общность, а конфликт молодежной культуры с культурой взрослых Контркульту.) ра рассматривалась как: «субкультура, находящаяся в прямом конфликте с цен-) ностями, нормами и установками всего общества», «эталон норм, разделяемых) группой в критических ситуациях или при ее конфликте с обществом»3. Порой контркультура оценивалась позитивно. При этом субкультуры разграничивались) на: регрессивные (им присуще согласие с господствующей системой ценностей); | прогрессивные (стремятся её изменить)4. Контркультура рассматривалась как пример прогрессивной субкультуры. Контркультурные явления изучались, выяв-j лялись специфика и установки молодежных гангов, различных стилевых групп) молодежи: «блузоннуары» («черные куртки»), «корнербойз» («мальчики на перекрестке»); «хальб-штаркен»; «лровос» («провокаторы»), «битники»; «хиппи». Делались даже выводы. «Часть молодежи отвергает ценности взрослого общества». Но успокаивало, что это - малая часть.

В развитии таких явлений виделась угроза стабильности общества. Однако рамках общего структурно-функционального подхода с его ориентиром на соц» альную интеграцию и идейное согласие общества преобладала надежда cnpt виться с отклоняющимся, противоправным поведением молодежи. Характерн направленность анализа социальных проблем молодежи в двух обобщающих pf ботах американских социологов6. Социализация молодежи рассматривается в ни

'

Бодамср И. Молодежь бросает вызов //Литературная газета. 1972. №24. ' Staiera G. Death of a Uiopia. The Development and Decline of Student Movements in Europe. N.Y., 1975. ' Youth in Contemporary Society. L., 1973. P. 625-627. 4 Schwentner R. Theorie dcr Subkultur. Koln, 1971.

Американская социология. Перспективы, проблемы, методы. М.,1972; Социология сегодня: Проблемы перспективы. М.. 1965.

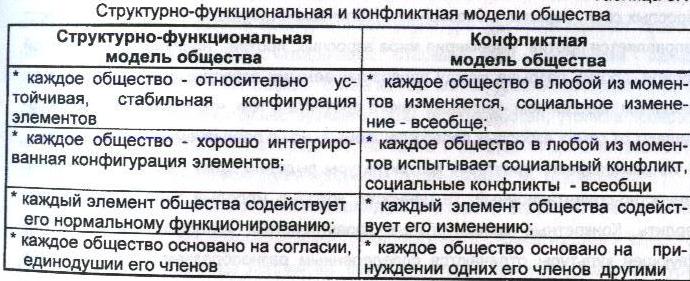

связи с социальной дезорганизацией, отклоняющимся поведением, контролем Но возможности социального контроля и социальной интеграции примени-льно к молодежи оказались преувеличены. Осознание этого вело к переориен-ации теоретической социологии. Все более влиятельной, в сравнении со структурным функционализмом (Т. Парсонс, Р. Мертон и др.), становилась теория социального конфликта (Л. Козер, Р. Дарендорф и др.). Теории «контркультуры» являются во многом версией конфликтологического подхода к обществу. Но в них социальные конфликты рассматриваются через призму культурного разрыва и противостояния поколений: «Мы становимся, - подчеркивал американский социолог Г .Малькольм, - обществом, разделенным на две различные культуры: господствующую (ею обладают те, кто управляет существующими институтами) и контркультуру (развивающую свой специфический образ мнений, стилей жизни, ценностей)»1. Понять это разделение можно, соотнеся его с различиями между двумя подходами:

Таблица 3.1 Структурно-функциональная и конфликтная модели общества

Критике господствующей культуры с позиций контркультуры соответствовало столь же резкое осуждение её защитниками истэблишмента, в ней виделись: «разрыв уз сообщества и сопричастности»;

«отчаяние и трескотня отбросов истории, жертв технотронной революции»; «скорее эхо прошлого, чем видение из будущего»;

не «иная культура», а «антикультура» (выход за рамки культуры, угроза ей). Каковы же характерные черты молодежной контркультуры, культуры теста? Прежде всего, важно иметь в виду два аспекта анализа: антиманипуляционный протест - против любых норм, ценностей, образцов

Malcolm H Generation of Narcissus. Boston-Toronto. 1971. P.243.

поведения, навязываемых взрослыми; нежелание быть игрушкой в их руках;

• содержательный протест - против конкретных ценностей, норм, обра поведения.

Нужно видеть и разную направленность протеста:

• деструктивный протест - отрицание ценностей, норм, идеалов старшего коления. В крайней форме его смысл - отрицание как таковое. И тогда в контр, культуре подчеркивается, что она контр (против - «долой вашу мораль, вашу лигию...»);

• эскапизм (от англ. escape - бежать, спастись) - уход от мира взрослых в авто-| номный и независимый молодежный мир. В крайних выражениях он проявляется в безразличии и равнодушии к миру взрослых, к волнующим их проблемам. В этом случае контркультура - это средство отделения от мира взрослых;

• конструктивный протест - противопоставление отвергаемым нормам и ностям других. В контркультуре подчеркиваются ее инаковость (контр = гая, лучшая). Чаще всего - молодые противопоставляют ценностям и ид' взрослых свои, нередко иллюзорные, утопические ценности. Но нередко протест; направляется против лицемерия мира взрослых, против присущей ему двойной морали, против разрыва между провозглашаемыми взрослыми ценностями и их реальным поведением. Парадокс такого протеста в том, что молодые как бы защищают от самих взрослых провозглашаемые, но не реализуемые ими ценности.

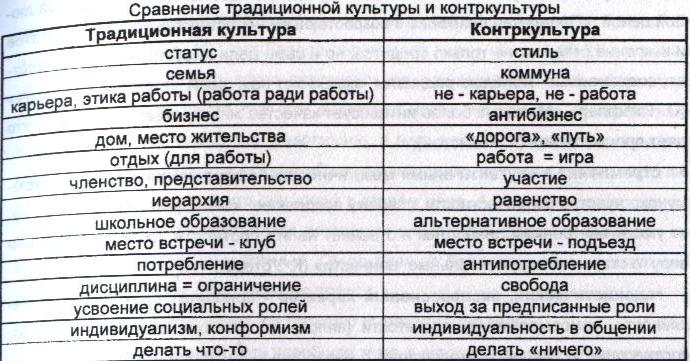

Из разнообразия трактовок контркультуры выделим один - аксиологический, ценностно-ориентациоиный: те ценности, которые молодые бунтари хотели утвердить. Конкретные сравнительные характеристики контркультуры и господствующей культуры отличаются определенным разнообразием и строятся, как правило, по принципу контраста. Типична и критика «старой, ориентированной на достижения технологической культуры» Ф. Слейтером1. Она, по его мнению, отдает предпочтение: праву собственности (а не потребностям личности), конкуренции (а не сотрудничеству), насилию (а не сексуальности), средствам (а не целям), скрытности (а не откровенности), социальным институтам (а не самовыражению личности), Эдиповой любви, основанной на господстве, (а не «всеобщей любви»), достижениям (а не удовольствиям).

Характерно и сравнение приоритетных ценностей культуры среднего класса и контркультуры2:

' Slater Ph. The Pursuit of Loneliness. Boston., 1970. P/309-311.

; Resistance through Rituals. Youth Subcultures in Poslwar Britain. L., 1976.

Обобщая, можно выделить ряд существенных черт контркультуры. Очевидно, имеет смысл идея Л. Лангмана1: ценности контркультуры в той или иной мере можно обнаружить в каждой культуре. В контркультуре они представляют своеобразную целостность, особую комбинацию. Стержень этой целостности - идеал «Homo novus» (нового человека). В нем как бы слиты гуманистическая устремленность, протест против существующего мира, его ценностей, утопизм прекраснодушной мечты. «Протест, отчуждение, но также и бегство от действительности

сливаются в поведении молодежи воедино», - подчеркивал И. Бодамер (ФРГ)2. i

Конечно, любая типология и классификация упрощают, огрубляют реалии жизни. К тому же авторам классификаций трудно избежать субъективизма и односторонности - от восторга до неприятия. Выделяя черты, присущие контр культуре, нужно использовать оценки и тех, и других, стремясь к максимальной полноте и объективности. С учетом отмеченного выделим основные черты контркультуры как альтернативного стиля жизни, используя наиболее типичные характеристики:

• новый натурализм, стремление к возврату к природе. «В иерархии ценностей студенческая культурная революция выше всего помещает природу и вообще все естественное. Подразумевается: все природное, естественное хорошо, все искусственное и противоречащее природе - плохо» (Д. Янкелович);

* постматериализм, антипрагматизм, антипотребительство, антитехнократизм - отказ от конкурентной погони за успехом, процветанием, материальным

Youth Transition to Adulthood. Wash., 1973. p.144. ьодамер И. Молодежь бросает вызов //Литературная газета. 1972. ЛЙ4.

благополучием, от установки «больше = лучше», от достижения результатов бой ценой. «Привлекая внимание к возрастающей несостоятельности технократов— и искренне отвергая не только средства, но и сами цели индустриального общества, современные молодые радикалы оказывают нам всем громадную услугу» (О. Тоффлер). «Молодых более интересует качество жизни, ответ на вопрос - что дает процветание» (К. Кенистон);

• стремление к «аутентичным» межличностным отношениям, к жизни в коммунах; чувство сопричастности к своему поколению. «Молодежь сегодня чувствуД ет угрозу внутренним ценностям и отвечает на это протестом. Молодые потеряли I веру в старые инструментальные ценности» (К. Уотерс);

• гедонистический, экспрессивный характер - приоритет спонтанности, сти| хийности, самовыражения, открытости (вплоть до эпатажа, экстравагантности); соотнесение истинной коммуникации с невербальными формами общения и самовыражения. «Новая музыка обладает необычным значением, она - основной язык и средство общения людей с новым сознанием, особенно молодых. Дети открыли новые средства общения через экстрасенсорные восприятия» (Ч. Рейч);

• антирационализм, антисциентизм, критика «организованного мышления»; ориентация на мистицизм восточных религиозно-философских систем антиинтеллектуализм; иррационализм: «Хиппи верят, что человек должен быть свободным; что к свободе его может привести освобождение души; что наркотики могут освободить человеческую душу; что ни один свободный человек не может действовать способом, угрожающим его свободе, что красота и свобода совпадают; что все сказанное реализуется лишь духовно; что люди, реализующие это, формируют духовное сообщество; что оно не может быть ничем иным, как идеалом; ч все сказанное - истина; что те, кто верят иначе, заблуждаются» (С. Джаван);

• ситуационность, ноувизм (то, как человек живет сегодня, более важно, чем то, как он будет жить завтра); антиисторизм, разрыв с прошлым;

• антиавторитаризм, антиинституционализм. Цель молодежного протеста: «всеобщее освобождение личности, преодоление вездесущей репрессии, осуществляемой Системой» (Д. Статера).

ЗАДАНИЕ 3.9. Определите, в какой мере во взглядах и ориентациях ваших сверстников можно обнаружить отзвуки идей контркультуры?

Объяснение контркультуры с позиций конфликтологии выдвигало проблему: как рассматривать конфликт поколений в историческом контексте? Выделяются две позиции.

Одни авторы считают: молодежный протест конца 1960-х годов - это рез-обострение извечного конфликта поколений. Типичны такие высказыва-«Вот уже почти 200 лет Европа переживает через каждый 20-25 лет войну ли революцию. Откуда такая поразительная регулярность? Она объясняется гменой поколений: после того как вырастает новое поколение, не пережившее ужасов последней войны или революцию, у него появляется вкус к новым ужасам». «В каждую эпоху и в каждом обществе молодежь восстает против старших. Молодые обнаруживают, что они живут в старом мире. А они хотят построить новый мир. Взрослые смотрят назад, молодые - вперед. Конфликт поколений - основной, существенный и вечный. Он основан на более фундаментальном противоречии интересов, чем любой другой»1.

Целостно, концептуально эту позицию выразил Л. Фойер2:

• «конфликт поколений есть всеобщая тема в истории. Он основывается на самых изначальных фактах человеческой природы и является движущей силой истории, даже более действенной и значимой, чем борьба классов»;

• «история всех до сих пор существовавших обществ является историей борьбы поколений. Старые и молодые, отцы и дети, мастера и подмастерья, взрослые работодатели и молодые чернорабочие, старые профессора и молодые студенты со времен первобытного отцеубийства соперничали между собой за господство в обществе»;

• нынешнее общество - геронтократическое, в нем старшее поколение заняло ведущее положение в экономике и политике, встало у руля управления;

• «всякий образ жизни в равной степени есть протест против предыдущего. Поколение, которое отрицает активизм молодежи, также выражало протест против своих предшественников». «Никогда борьба не заканчивалась победой молодых. Побеждая, они уже превращались в среднее поколение»;

• самое яркое воплощение конфликта поколений в современной истории - студенческое движение - «плод самоотверженного, альтруистического идеализма, сочетающегося с возмущением и агрессией одного поколения против другого, что придает эмоциям и действиям студентов демонический характер»;

• «как рабочее движение раньше основывалось на классовом сознании, так студенческое движение основывается на поколенческом сознании, на эмоционально-бессознательном духе поколения. Нравственное сознание студенчества

, Youth Unrest. Conflicl of Generations. Delhi, 1972. Pp. 54-55. feuer L. The Conflict of Generation. The Character and Significance of Student Movements. N.Y.-L..I969.

совершенно не зависит от интересов классов и их социального положения»; • молодежь «стремится выполнить роль совести общества». «В мире, где авторитет отцов пал, сыновья выступают как самозванные носители авторитета» «Только в последнее время, в связи с ростом крупных студенческих общин, при. нявших новое поколение, стало возможным для студенческого движения как авангарда молодого поколения приобрести могущество, которое будет иметь решающее значение».

ЗАДАНИЕ 3-10. К. Маркс и Ф. Энгельс, как известно, определяли историю развития общества как историю борьбы классов. Я Фойер определяет ее как историю борьбы поколений. Сопоставьте два этих подхода._______j

Существовала и другая позиция: протест молодежи - это протест против современного (массового, потребительского, технократического) общества.

Для нее характерно такое положение: «Мы вступили в эру конфликтов - конфликтов поколений и субкультур. Их источник - ослабление взаимосвязи, коммуникации между людьми, поколениями, что разделяет и изолирует их»1.

Примечательно и изменение проблематики работ ряда известных исследователей «молодежной культуры». Прежде всего речь идет о К. Кенистоне, чьи ранние взгляды уже рассматривались. Суть его переориентации - от анализа отчуждения молодежи «на пороге мира взрослых» к исследованию ее радикализма2:

• «открытый взрыв протеста американских студентов - один из поразительных феноменов современной истории. Еще недавно говорили о молчании студентов перед лицом острых национальных и международных проблем. Редко в истории столь очевидная апатия так быстро сменялась демонстративным активизмом, молчание - резким протестом»;

• современный стиль молодежи - «интерес к процессу, а не к программе», «отражает мир, где постоянное изменение доминирует над постоянством целей»;

• «радикализм - проявление перемещения эмоционального конфликта из семьи на широкую социальную арену». «Радикализм восстает против авторитета своей семьи и приходит к нетерпимости к любым авторитетам». «Радикалы, несмотря на непрактичность их взглядов, порой кажутся единственно трезвыми и здравомыслящими людьми в обществе, которое и сегодня в основном отказывается замечать глубоко укоренившийся разрыв. Разрыв и в личном плане - между моральными принципами и практикой, и в социальном - между идеалами и политикой»;

' Collins J. Youth, Ihe American Crisis. N.Y., 1972. P.I6.

2 Кенистон К. Чего добиваются студенты? // Америка. 1970. №159; Kenislon К. Young Radicals. Notes on

Committed Youth. NY., 1968; Keniston K, Youth and Dissent. The Rise of a New Opposition. N.Y., 1971.

ляды радикалов «изменчивы и неполны, их принципы нереалистичны, они

онны к анархии, у них нет программы реформ, они - романтики». «Студенты,

щие в старомодные духовные ценности, вроде гуманизма и романтизма, под-

знательно ощущают, что в этом постиндустриальном мире для них не найдется

места». Их протест «напоминает бунты луддитов»;

характерная черта этого молодого поколения - преимущественно большая идентификация со своим поколением, чем с межпоколенческими организациями и непоколенческой идеологией. Эта молодежь - «постсовремениая (первое поколение, у которого «современные» родители)». Она:

- неаскетична, экспрессивна, сексуально свободна; -стихийна, неорганизованна («текуча»), переменчива, подвижна;

- личностно ориентирована;

- живет иллюзиями;

- отвергает иерархию; противопоставляет ей простоту, открытость;

- создает новые стили жизни, более гуманные типы организации;

- ориентируется на ненасилие.

ЗАДАНИЕ 3.11. Можете ли вы применить к своему поколению определение «постсовременная молодежь» по Кенистону?______

___________________

Характерно и развитие взглядов Ф, Масгроува: от социального контроля за поведением молодежи - к «контркультуре». Контркультура изменила позиции и перспективы молодежи, стала основным феноменом 10-летия, отделяющего две его основные работы1: «10 лет назад было возможно изучать молодежь без обращения к специфическим молодежным ценностям (разве что показать: они не существуют). Ныне изучение различий в ценностях должно быть основной задачей любого анализа межпоколенческой борьбы». По его оценке необходимо разграничивать контркультуру:

• на идеологическом уровне - совокупность убеждений и ценностей, радикально отвергающих доминирующую культуру общества;

• на поведенческом уровне - группа людей, разделяющих эти убеждения и ценности, действующих радикально нонконформистски, выходящих за рамки этого общества.

Социологический анализ молодежной контркультуры и движения протеста - дело очень трудное. Особенно сегодня, спустя годы, когда реальные поведенческие

Musgrove F. Youth and Social Order. L., 1964; Musgrove F. Ecstasy and Holiness. Counterculture and Open So-с,е|У-1-., 1974.

формы протеста стали достоянием истории, а их изучение задачей истопи I ков. Что же могут в этой ситуации сделать социологи? Прежде всего - рассмот реть этот феномен на разных уровнях (уточняя подход Ф. Масгроува):

• концептуальный уровень - обоснование в работах социологов теории контр. культуры как ориентира, целевой установки молодежного движения;

• движенческий уровень - отражение в лозунгах и лидеров, и участников дви-жения их позиций, ценностных ориентации и установок;

• общемолодежный уровень - отражение в результатах эмпирических опросов молодежи ее отношения к движению протеста, его целям и идеалам.

Конечно, это разделение достаточно условно. Социологи-теоретики фактически | одновременно и обосновывали новые ориентиры молодежной контркультуры, и ] отражали умонастроения и мироощущения участников протеста. И все-таки в целях научного анализа такой уроеневый подход правомерен.

На концептуальном, теоретическом уровне идеи молодежной контркультурь наиболее четко воплотились в работах американского социолога Ч. Рейча1:

• «мы утратили понимание системы, в которой живем. Структуры стали абсолютными, мы - беспомощными. Система захватила власть над нами». «Вся наша жизнедеятельность стала чуждой и фальшивой по отношению к естественным потребностям. Она представляет собой не что иное, как стандарты, созданные и навязываемые нам другими людьми. В конце концов люди начинают отождествляться с их профессиями и прочими ролями, отчуждаются от собственной личности»;

• «в этом мире перед начинающим жизнь нет открытых дорог ни для проявления физической энергии, ни для выражения сил ума, духа. Перед ним только длинные, тяжелые, проторенные пути в никуда. Обычно американская ситуация порождает мнение о добровольности - индивид выбирает свое положение. Но выбора при включении в организованное общество на самом деле нет. А любая подготовка - образование, освоение основ права и т.д. - имеет цель: вынудить индивида занять свое место в иерархической структуре»;

• «революция грядет. Она не будет похожа на революции прошлого. Для своего успеха она не потребует насилия, и с ней бесполезно бороться насилием». Ее цель - «созидание нового, более гуманного общества, нового свободного человека».

1 Рейч Ч. Молодая Америка II Мировая экономика и международные отношения. 1971. №10; Reich Ch. The Greening of America. N.Y., 1970; Reich Ch. Consciousness HI. The New Generation // Emerging Social Issues. A Sociological Perspective. N.Y., 1975.

«Не экономика и политика определяют культуру, а культура определяет

Поэтому революция должна быть культурной. «Радикальные попытки за-их»-

оввать власть, изменить Систему почти безрезультатны. Успеха добиваются

ишь тв. кто ПР0070 меняет свой образ жизни»;

грядущая революция - «это революция нового поколения. Речь идет о трансформации Сознания, которая неизбежно со временем коснется не только молодежи, но и всего американского общества». Молодежь создает «новую форму общества - с другой шкалой приоритетов, с другим пониманием власти и процесса принятия решений». «Молодое поколение должно совершить свою революцию с помощью теории закваски, путем распространения своего образа жизни»; . три основных типа сознания преобладают в современной Америке; СОЗНАНИЕ I - сложилось еще в XIX в. Оно представляет собой традиционное мировоззрение - стремление преуспеть в жизни, работе. Оно рассматривает мир как джунгли, где каждый - только за себя;

СОЗНАНИЕ II - сформировалось в первой половине нашего века под влиянием технологического и корпоративного общества. Мир в нем - это борьба за статус в иерархическом обществе;

СОЗНАНИЕ III - сейчас все шире распространяется среди молодежи и в какой-то мере среди остальных людей. Оно считает мир одной общиной и требует восстановления приоритета естественной окружающей среды и духовной жизни;

• «прежде молодые люди обычно чувствовали себя прочно связанными со своими семьями, со школой, с той обстановкой, в которой они находились, но не с «поколением». Сейчас целая культура возникает в среде самой молодежи. Одновременно с этим возникает и новое сознание. «Суть образа мыслей нового поколения состоит в постоянной открытости новому опыту, готовности к самоизменению, надежде на новые ощущения, родственные удивлению перед природой и человечеством». Чем резче старое поколение отвергает новую культуру, тем больше растет среди молодежи «чувство общности»;

• в молодежной культуре выделяются четыре аспекта: одежда; карьера (не связанная с управлением); община; музыка. Музыка - основа нового сознания. Ритмы музыки пробуждают активность всего тела, экспрессию, эмоции. «Нас долго Учили подавлять чувства, сейчас мы хотим их выразить. Слова девальвированы»;

• «вслед за индустриальной эпохой наступит новая - эпоха человека. Наступит конец подчинения человека машине, начнется подчинение машины, использова-ние технологии для создания более высокого качества жизни. Религия и этика человека

будут снова выражать естественность образа жизни». «Сознание вьет новую форму независимости и личной ответственности. Оно заменит шительное своекорыстие, которое мы называем «конкуренцией», новой способ»* стью совместного труда и жизни»;

• идея обновления общества в результате «молодежной революции сознания» была выражена Рейчем в образе «зеленеющей Америки».

Сходные идеи развивал другой американский социолог - Т. Роззак1:

• технократия - это та «социальная форма, в границах которой индустриальное общество достигает пика своей организационной интеграции. Это идеал, который люди обычно держат в голове, когда говорят об обновлении, модернизации, ра-ционалиэации, построении планов». Но в условиях «технократии» люди оказываются «внутренне приспособленными к существованию, совершенно чуждому всему тому, что делает жизнь человека интересным приключением»;

• «мы достигли пункта, с которого можем видеть: где кончается пустыня и начинается культура как выражение человеческой целостности и завершенн сти». «Судьба души - это судьба социального порядка»;

• «традиционная культура, которой бунтари бросают вызов, неизлечимо и разительно для других больна. Главным симптомом этой болезни является термоядерного уничтожения». «Контркультура восстает против этого абсол го зла: не столько против факта бомбы, сколько против всего этоса бомбы, просто не знаю, где кроме этих протестующих молодых людей и их преемников нескольких последующих поколениях сможет обнаружиться коренное несогласие и инновация, которая будет в состоянии преобразовать эту потерявшую направление нашу цивилизацию в нечто такое, в чем человек почувствует себя как в своем доме». Контркультура «взывает в большей степени к личностному значению человеческих сообществ, чем к техническим и индустриальным ценностям»; |

• «религиозное обновление - необходимая фаза нашей культурной эволюции. Это религия не церкви, Веры и Учения, а непосредственного видения мира»;

• протестующая молодежь «инстинктивно тянется к романтизму и покоряется волшебству напитков и снов, детства и дикости, оккультного и магического»;

• «молодежь должна знать: подлинная борьба происходит не в сфере политики. Нужно покончить с политикой, подняться от политики к поэзии. Поэзия, искусст-

' Роззак Т. Гле кончается пустыня // Иностранная литература, 1973. №8; Roszak Th. The Making of Counter Culture. N/Y., 1969; Roszak Th. Where the Wasterland ends. N.Y., 1973; Roszak Th. Person-Planet the Creative Desintegration of Industrial Society. NY., 1979.

бражение превращаются в подлинно революционную силу, способную изменит» мир»;

врспектива - альтернатива индустриализму:

оазмерное сочетание ремесленного труда и тяжелой индустрии; озрождение труда как самоопределяющей, свободной от эксплуатации деятельности, как средства духовного роста; новая экономика - на основе дружбы и сотрудничества;

^бюрократизированные общественные службы, создаваемые и управляемые самими потребителями;

координация в масштабах общества находящихся под рабочим контролем промышленных предприятий и производственных кооперативов;

- деурбанизация и реабилитация сельской жизни;

- неформальное образование через систему свободных школ.

Вряд ли молодые бунтари в своих действиях и акциях протеста непосредственно исходили из теоретических положений Рейча и Роззака. Теория вообще, чтобы стать побудительным мотивом действия, должна приобрести доступную, упрощенную, популярную, краткую форму. Наиболее адекватными для этих целей являются лозунги, девизы, призывы. Характерно, что движение протеста породило огромное количество лозунгов-граффити, наиболее непосредственно выразивших коллективный миф контркультуры:

Вся власть - воображению!

Рай - немедленно!

Занимайтесь любовью, а не войной!

Мир людям - война институтам!

Материальные выгоды - смерть!

Запрещено запрещать !

Наслаждайтесь, здесь и теперь!

Будьте жестоки!

Скука всегда контрреволюционна1

Нужно, чтобы все треснуло!

Не совершенствование, а обновление!

Делать, что тебе нравится!

Неправ никто, старше 30!

Не дать утопить бунт в теории!

Отмежеваться от Системы1

Залюбить Систему насмерть!

* Нет - загрязнению человеческих душ!

* Назад к природе!

" Будьте реалистами - требуйте невозможного!

* Долой культуру, да здравствует жизнь!

* Власть - студентам!

* Те, кому за 30, безнадежны!

* Принимайте ваши мечты за реальность!

* Да здравствуют шлюхи и хулиганы!

* Мы хотим получить от жизни не боль, а радость!

* Свобода - это осознание своих желаний!

* Мы хотим, чтобы структуры были на службе!

человека, а не человек на службе структур!

* Не любите друг друга, насилуйте друг друга!

* Нельзя влюбиться в коэффициент! промышленного роста!

* Культура и революция - это одно и то же!

'ЗДАНИЕ 3.12. Исследователи политических граффити утверждают, чт° в ми* выражается стремление к упрощению, реализуются не столько Ценности, нормы, ожидания, сколько функции снятия коллективного на-

Ряжения, цементирования группы. Согласны ли вы с таким подходом?

экие из ераффити парижского мая 1968 г. отвечают настроениям - ва-^*1Леаших сверстников ?

Особая роль в формировании лозунгового коллективного мифа принг жит лидерам движения. Она связана с рядом факторов. Лидер должен выражу общий коллективный миф, говорить то, что нравится рядовым членам движени Но он должен быть и во главе движения, интеллектуально - хотя бы на шаг вп реди его. Отсюда характер высказываний лидеров - нечто промежуточное мех массовыми лозунгами и теоретическими постулатами. В этом можно убедиться] примере Д. Кон-Бендита и Дж. Рубина.

Рубин1 провозглашал идеи интернациональной молодежной революции, должны были осуществить «люди, объединенные общим смыслом, радостью! духом жизни,- «йипли» (английские буквы - IYP - Интернациональная молоде*. ная партия):

• лозунг йиппи «выйди из скорлупы». У каждого своя собственная скорлупа, i ждый сам себе йиппи. Революция победит, когда каждый станет йиппи. Мы стара^ емся разбудить йиппи в каждом;

• «война поколений преодолевает все классовые и расовые барьеры, револн ция входит в каждым дом». «Революция - это не то, во что вы верите, к каким ор| ганизациям вы принадлежите, за кого вы голосуете. Она - то, что вы делаете i ждый день, как вы живете». Она не знает выгод, границ и пределов. «Все преды-] дущие революции стремились к захвату власти, к утверждению новой обществен ной системы. Молодежная интернациональная революция начинается с полноп уничтожения государственной власти, со всеобщего бунта, всеобщей анархии каждом учреждении западного мира»;

• «капитализм умрет - он не может удовлетворить собственных детей». говорили нам: «не делайте ничего такого, что могло бы сбить вас с пути к успеху.} Работай - не развлекайся. Учись - не бездельничай. Повинуйся - не задавай во-1 просов. Знай свое место - не высовывайся. Будь разумным - не принимай нарко- [ тиков. Делай деньги - не делай себе неприятностей». «Мы сходили с ума, не могли больше сдерживаться»;

• «длинноволосый одурманенный наркотиками дикарь представляет для Системы гораздо большую опасность, чем так называемый «политик». На смену приходят орды длинноволосых. Длинные волосы - это средство коммуникации. Длин-! ные волосы - опознавательный знак братьев по крови. Длинные волосы сближают больше, чем идеология. Для юных короткие волосы означают подчинение, дисциплину, насилие, скуку, строгость, ненависть к жизни, а длинные волосы - это

1 Рубин Д. Делай это! // Парус. 1990. №11; Rubin J. Do it! N.Y., 1970.

зрешение быть свободным и открытым»; сначала - действуйте, думайте - потом». «Импульс, а не теории, обеспечи-великие перемены». «Чем больше наших требований удовлетворят, тем их у будет больше. Дайте нам дюйм, мы запросим милю». «Мы хотим общества скренних людей, коллективистов». «Люди будут обрабатывать землю утром, музицировать после обеда и любить друг друга тогда и там, когда и где захотят».

Высказанные Рубиным идеи в конце 1960-х гг. «витали в воздухе» всего западного мира. В этом можно убедиться, обратившись к взглядам лидера бунтующих французских студентов Д. Кон-Бендита1:

• «не существует революционной мысли! Существуют только революционные действия!». «Учение в действии играет ведущую роль в генезисе и росте всех революционных движений». «Сила нашего движения как раз и состоит в том, что оно опирается на неконтролируемую стихийность, что оно дает толчок, не пытаясь направить его в определенное русло»;

• «любое революционное движение должно исходить из того простого факта, что любая форма организации, которую оно принимает, находится в противоречии с революционными силами». «Нужно избегать немедленного создания организации, определения программы, ибо это неизбежно парализовало бы движение». «Единственный шанс движения - это беспорядок, позволяющий людям свободно высказаться и могущий вылиться в какую-то форму самоорганизации». «Нужно отказаться от теории «руководящего авангарда» и принять гораздо более простую и более честную теорию активного меньшинства, играющего роль постоянно действующей закваски, которая подталкивает людей к действию, не претендуя на руководство»;

• «мы хотим, и мы можем изменить мнимую неизбежность всеобщей эксплуатации»; «отвергай все! Скажи себе: главное не сказано, это еще надо изобрести. Затем действуй. Создай новые отношения со своей подругой, откажись от семьи. Не для других, но с другими, именно для себя делаешь ты революцию здесь и сейчас».

Эмпирический социологический анализ молодежи периода протеста оказался наиболее бедным по материалам. В этом отразилась методическая ограниченность социологии, в том числе и прикладной. Ее инструментарий плохо приспособлен для фиксации резких, кратковременных смен в массовом сознании и поведении. Вероятно, именно поэтому и возник тот социологический парадокс, который

Cohn-Btndil D. Obsolete Communism. The Left-wing Alternative. L., I969.

уже отмечался. Ведь по сути справедливы были обе позиции. Многие j циологи предвидели возможность протеста. Но одновременно сам протест явил «нежданно - негаданно». И все-таки отдельные штрихи к портрету поколещ протеста социологам удалось выделить и эмпирически1:

• углубление протеста и расширение его социальной базы Изучая моле дежный радикализм на примере американских колледжей, К Кенистон выявил-75% студентов признавали необходимость коренных социальных перемен. 19% считали - все в обществе обстоит нормально. Характерны и сравнительные ис. следований службы Д. Янкеловича в конце 1960-х - начале 1970-х гг. За эти годы удельный вес уверенных в необходимости коренной реформы большого бизнеса США вырос среди студентов - е 1,5 раза (до 54%), у молодых рабочих - почти в 2 раза (до 45%). Уверенность в необходимости существенно реформировать поли-) тические партии осталась у студентов высокой (57-61%), у молодых рабочих возросла в 1,5 раза (до 64%). Аналогично и отношение к тому, чтобы деньги играли) меньшую социальную роль. У студентов - оно стабильно (73-80%). у молодых рабочих - рост в 1,4 раза (до 74%);

• коренные изменения в ценностных ориентациях. По данным Д. Янкеловича, 3/5 молодых респондентов (у студентов - 2/3) согласились полностью или час-[ тично, что «американское общество характеризуется несправедливостью, черст-) востью, отсутствием откровенности и бесчеловечностью». Своеобразным толчком к молодежному протесту стала война во Вьетнаме. Важнейший момент пере-) оценки ценностей - рост антивоенных настроений у молодежи. Еще в 1965 г. лишь] 9% опрошенных студентов США оценили эту войну как ошибку, спустя 2 года, та-) ких было 15%, к 1970 г. - 84%. Близки к этому и данные Ф. Масгроува. Ему удалось эмпирически зафиксировать и замерить распространенность основных установок контркультуры: антиавторитаризм; ориентация на «открытость» и искренность; ау-тентичность межличностных отношений; натурализм; открытая и свободная коммуникация между людьми; эстетизм; предпочтение экспрессивности над инструментализмом; ориентация на коммуны как сообщество без власти; отрицание «рабочей этики», этики «труд - успех»; предпочтение досуга. Примечателен и

' См.: Бодамер И. Молодежь бросает вызов '/Литературная газета. 1972. №24; Большаков ВВ. Бунт в тупике. М., 1973; Aron R. The Elusive Revolution: Anatomy of Student revolt. N.Y., 1969; Bell D., Kristol I. (eds)-Confrontation. N.Y., 1969; Boskin J., Rosenstonc R. Seasons of Rebellion. N.Y., 1972; Ellul J. De la revolution an* rcvoltes. P., 1972; Hollstein W. (ed.). Der Unergrund. Zur soziologie jugendlicher Proteslbcwegungen. В.,1969; Jawlowska A. Drogi Kontrkultury. VV-wa.,1975; Kai H. Die Revoke der Srudenten. Hamburg, 1968; Lundborg U Future without shock. N.Y., 1974; McGuigan G., Payeree G. Student Protest. L.,1968; Musgruvc F. Ecstasy and Holiness. Counterculture and Open Society. L., 1974; Silverstein H. The Sociology of Youth- Evolution and Revolution. N.Y., 1973; The Changing Values on Campus. N.Y.,1972; e.a.

анализ официальной и «подпольной» контркультурной прессы. В контвит-ап

- 44% материалов были связаны с инструментальными ценностями (дости-карьера, успех) и лишь 23% - с экспрессивными (самовыражение, содру-религиозно-философские темы). Во второй - соответственно 10% и 48%; поичудливое сочетание оптимистических надежд и неуверенности в воз-остях что.то изменить. По данным Д.Хаддона, 90% опрошенных студентов «частников движения протеста надеялись внести вклад во взаимопонимание пюдей; б8% верили, что молодежь сделает мир лучше; 73% - что «университеты -символ надежды в беспокойном мире». Поданным службы Харриса, в 1970 г. 44% американских студентов утверждали: всякая деятельность в рамках институтов Системы - безрезультатна и возможна лишь вне их или в борьбе с ними. Характерен вывод отчета Янкеловича: «Студенты с пессимизмом, замешательством, скептицизмом и даже с цинизмом отзываются о нынешнем политическом состоянии страны и о возможностях скорого выхода из создавшегося положения»; • неоднозначность радикалистских ориентации и установок. С одной стороны - решительность в стремлении изменить систему. С другой - большинство молодых отвергает радикализм как насильственный метод. Около 50% студентов США участвовали в забастовках и демонстрациях; 75% считали: необходимо кардинальное изменение системы. Для 44% более значимым было изменить систему, чем вписаться в нее. По данным Д. Янкеловича, в 1969 г. 89% поддерживали «культурную революцию», отвергая политическую. Среди учащейся молодежи относили себя к революционерам (сторонникам насилия) 3%, к бунтарям-радикалам -10%, к реформистам - 37%, к консерваторам -11%. Среди работающей молодежи резко возрастает доля умеренных (50%) и консерваторов (21%). При всей условности таких самооценок они достаточно показательны.

В те годы в молодежной среде не получили поддержки праворадикальные идеи. Характерны данные о позициях молодежи ФРГ (весна 1968 года). Среди студентов было сильнее, чем у населения в целом, неприятие: идеологии национал -социализма (в 3 раза); идеи «сильной руки» (в 1,6); идеи тоталитаризма (в 2,4).

Приведенные данные показывают: «поколение протеста» не было монолитным. Были активисты движения, но немало было и пассивных: 2 из 3 студентов-ыходцев из семей рабочих («синие воротнички») не участвовали в молодежном ижении протеста - ни в колледже, ни вне его. Близки к этому и позиции студен-в' ВЫх°ДЦвв из семей среднего класса. Значительным был промежуточный слой "одежи (между теми, кто вписался в систему, и теми, кто стремился порвать с

ней). Как отмечали исследователи, этот слой весьма противоречив: «Они ком бунтари, чтобы вопреки всему служить системе, но недостаточно радиц чтобы сжечь за собой мосты». Да и разрыв с традиционными ценностями HeJ массовым, что и зафиксировал институт Гэллапа в 1970 г.

В революционности молодежного протеста есть разные аспекты.

• Один из них связан уже с пониманием самой революции - не как средст как цели, даже самоцели. Утопизм такой цели подчеркивался и самими моло1 ми («Воображение - к власти», «Будьте реалистами - требуйте невозможного^ Революция представлялась вечным праздником, карнавалом, раскрепощени духа. Проявлялось опьянение самим процессом у инициаторов-революционей Подспудно предполагалось своеобразное «разделение труда»: они, взросль делают скучную, рутинную, неинтересную работу, а мы, молодые, делаем люцию. Этот карнавал хотелось бы продолжать бесконечно. Но праздники вечны, и слишком быстро сменяются буднями. А это - приоритетность реаль жизненных забот. И у многих молодых, вовлеченных в протест, рождалось ее ственное человеческое желание - «демобилизоваться» из армии революци ров и стать обывателями (в позитивном смысле этого слова), жить обычной, мальной жизнью.

• Молодежный протест не был, да и не мог быть протестом всего молодого | коления. Его антисистемность приходила в противоречие с адаптацией mhoij молодых в систему. Сегодня, когда во всех постсоциалистических странах на цо упадок митинговой демократии и кризис «неформального» молодежного д| жения, особый интерес представляет анализ молодежной революции 1968 г. | Западе в рамках концепции «мобилизации». Ее суть - в разграничении бунт щего авангарда и увлеченных им на какое-то время, мобилизованных масс мо/] дежи. Но мобилизованность кратковременна, она приходит и уходит. А молоде с ее нерешенными социальными проблемами остается.

У социологов большой выбор путей анализа движения протеста:

• акцент на его массовость в момент подъема, пика движения;

• акцент на кратковременность бунта, конфронтации;

• выявление причин и факторов, побудивших многих молодых к бунту. Но самое главное - событийная канва движения молодежного протеста истории ски конкретна, а его содержательная сторона (контркультурэ) и сегодня воплощз-ется в новые формы. Анализ контркультуры позволяет извлечь уроки для осмЫ ления и решения сегодняшних социальных проблем молодежи России.

Задание . 3.13 Какими, на ваш взгляд, могут быть эти уроки? Были ли они извлечены в нашей стране в те годы? Можно ли сказать, что сегодня

Они учтены молодежной политике, в работе с молодежью?

Попытки практически реализовать профамму «контркультуры» не удались.

озглашенные цели («в коммунах мы начинаем строить наше сообщество,

собственную культуру»; «коллективные формы жизни сделают возможным

тижение истины, подлинную, взаимную любовь, они высвободят творческие

особности и воображение, которые являются нашим главным оружием») не

были достигнуты.

Незавершенность молодежной революции конца 1960-х гг. на Западе связана со многими факторами:

. утопизм и нереалистичность многих установок и целей в конечном счете и не могли привести к победе;

• культурный, контркультурный (а не социально-экономический, политический) характер протеста был связан с совершенно иными «механизмами победы»: от образцов сознания и поведения, которые являли бунтари (наиболее типично Сознание III Ч.Рейча), - к их массовому распространению. И динамика ценностных ориентации молодежи (да и не только ее) на рубеже 1960-1970-х гг. позволяет говорить о незаметной победе «молодежной революции». Но, как доказала динамика этих ориентации в 1980-1990-е гг., победа эта оказалась временной;

• при всей карнавальное™, демонстративности молодежной контркультуры и молодежной революции общество увидело в них оппозицию, вызов, протест. Такое понимание сравнительно быстро стало распространенным: в общественном мнении, на теоретическом (социологическом, социально-психологическом) уровне, в отношении общества взрослых к молодежи.

О выводах из уроков молодежного протеста можно судить по книге швейцарских социологов «Молодежь и общество», вышедшей в 1971 г.1 Свою работу они рассматривали как основу дискуссии, «призванной оказать помощь молодым и взрослым, молодежным группам и представителям властей в разработке политики по

тиошению к молодежи, необходимость которой сегодня уже не вызывает сомнений».

Теоретически осмысливая уроки молодежного протеста, авторы серьезно обогатили социологию молодежи:

Armold P. Bassad М., Krettaz В., Kellerhals J. Jeunesse el societe. Lausanne. 1971.

• отмечена «опасность представлять молодежь как обладающую неизмвн ными и универсальными чертами, которым соответствуют столь же унивеп. сальные и неизменные потребности и аспирации». Обоснован иной принцип: «gj ществует не молодежь, но многочисленные группы молодежи, которые могут быть! поняты только в конфетных и изменчивых ситуациях». «Говоря о молодежи или о молодых людях, мы ни на секунду не забываем отмеченное разнообразие ситуа-| ций и не игнорируем связь, которая объединяет молодежь с глобальным общест.| вом»;

• трудности определения понятия «молодежь» соотнесены с неадекватностью и условностью её демографических и психологических определений: «Моло-| дость как понятие представляет собой ценностное суждение, формулируемое относительно тех или иных людей обществом. Молодым является тот, кто не за-) вершен, не интегрирован, кто с различных точек зрения находится несколько в стороне»;

• выявлена обусловленность актуального положения молодежи:

- изменениями в агентах социализации. «Каждый агент - школа, семья, СМИ и т.д. - создает себе собственное пространство и время, сильно различающиеся между собой»;

- изменениями в содержании социализации (в ценностях и идеях). Сегодня господствуют три идеальных модели поведения, три «гуманизма», воплощенные в трех фигурах: «человек-техник» (сориентирован на ценности - профессиональная и техническая квалификация; социальное продвижение благодаря собственным «заслугам»; приспособление как жизненный принцип); «человек политический») (долг и ответственность как жизненный принцип; четко выражаемый семейный, религиозный и патриотический опыт; важность социального продвижения как выражение респектабельности); «человек-сенсация» (решающее значение момента по отношению к долгосрочному проекту; превалирующая роль сенсации по отношению к идеологии; особое значение, приписываемое «мечтаемым ситуациям», скачкам в «надежду» или в нечто «иное» по отношению к конкретному повседневному опыту). Эти три видения человеческого мира, внушаемые разными агентами социализации (первое школой, университетом; второе - семьей, третье - СМИ), противоречат друг другу. «Молодой человек предоставлен самому себе, но не позитивно, а вследствие неспособности общества интегрировать свои средства социализации. Единственная сфера, в которой молодой человек является объектом внимания, даже очень строгого, - это сфера его профессиональных и технических

Можно подумать, что человек важен для общества только как экономии производитель. Уместно в таком случае говорить о «функциональной социализации»; социальной и географической мобильностью; иодлением процесса формирования - удлинением периода формирования образования молодежи (экономический рост позволяет часть времени труда делять образованию; демократизация образования и повышение уровня жизни отдельных семей; НТП и растущие потребности в высокопрофессиональной рабочей силе; расширение неформального образования);

- пространственно-временной концентрацией;

( выявлена способность современной молодежи образовывать группы и вырабатывать самосоциализацию. Молодежь испытывает тройственную необходимость: в оппозиции, интеграции и идентификации. Все эти три императива диалектически связаны между собой. В качестве «фундаментального» пункта своего подхода к проблеме авторы отмечают: из столкновения между социальным положением молодежи и ее физическим и психическим положением рождается молодежь-актор: «От молодежи, определяемой в терминах переходного состояния, мы приходим к молодежи, определяемой одновременно как переходная категория и как группа»;

• выделены общие характеристики, свойственные молодежи как субъекту социального действия: придание ценности группе, акцент на роли творчества и спонтанности, важное значение, приписываемое взаимности и участию, поиск смысла;

• разграничены (с учетом интерпретации общества; природы и способов действия группы; социального проекта группы, направленного или на реакцию на недостатки общества, или на адаптацию к нему, или на его полную трансформацию) пять систем действия молодежных групп

- Дисфункциональный гиперконформизм. Он порожден отсутствием синтеза между различными гранями социализации: молодой человек оказывается перед чем-то вроде пустоты, либо перед вопросом о различных идеологиях, на которые не может найти ответа. Другой фактор - сильное влияние моделей потребления: «Присваивая объект, молодой человек интегрируется и в то же время самоутверждается как самостоятельная личность, он создает себя». Официальные Ценности не оказываются интериоризованными. Проявляется дисфункциональность отношению к демократической идеологии, предполагающей активное социальное участие и ответственность, и по отношению к труду (он рассматривай ся лишь как простое средство заработать на жизнь). Этот тип действия дисфун ционапен на уровне аффективных отношений. Ориентация на достижение при <* сутстеии легальных средств вызывает антиобщественное поведение;

- активная интеграция. Группа испытывает необходимость в интеграции, посреп, ством ее она достигает своей идентичности. Ясно осознается расплывчатость пв. редаваемых ценностей. Основная часть деятельности этих молодежных групп . анализ этой расплывчатости, ее отрицание, выявление ее патогенных характери-стик. Характерен девиз: «Изменив себя, ты изменишь мир». Собственное превращение, распространяясь, вызывает структурное изменение. «Социальный проект осуществляется через изменение личности». Социальное следствие такой уста-новки - обеспечение интеграции. Для этих групп характерно: они - место разрешения противоречий между индивидом и обществом; воспринимаются как нечто переходное, а не окончательное; у них нет стратегической функции, они не являю' инструментом действия для достижения какой-либо социальной цели;

- требование. Идентичность достигается через определенный тип интеграции;-] общество интерпретируется в терминах кризиса: «Необходимо изменить всю сис-J тему, необходимо осуществить нечто вроде революции. Но применяемая страте-! гия является постепенной и реализуется через реформу». Цели общества (coi альное и экономическое развитие, процесс демократизации решений, граждан-] ские права и т.д.) могут оцениваться как хорошие, но осуждаются средства, ко прометирующие цели. Требования = стремление усовершенствовать систему;

- протест. Частичный подход - демократизация образования, культурное разви-| тие и т.д. - полностью отвергается. Социальная система подвергается более ра-| дикальной оценке: она производит фундаментальное отчуждение человека, всякая попытка отдельных изменений лишь усиливает отчуждение, поскольку систе-1 ма становится более функциональной и эффективной. Основной вывод из анализа общества - невозможность для индивида найти свою идентичность внутри капиталистического общества (и бюрократической коллективистской системы). Отсюда выводится необходимость свержения системы и установления другой, вершенно новой. Идентичность молодого человека создается через тотальную оппозицию. Противники определяются как власть, технократия и бюрократизация-В качестве средства борьбы выдвигается широкое массовое движение. Функция групп данного типа - быть инструментом борьбы. Но группы, организованные на основание стемы действия протеста, стремятся к супрафункциональности, рае-основании

ят се5я как тотальную альтернативу глобальному обществу; сматр1*8810

данный тип действия исходит из негативной оценки общества, подобно

м пр0Теста. Но при этом группы, основанные на данном типе, ставят себя

общества настолько, что отказываются даже от связи между молодежью и

побальным обществом, от существующего в политическом проекте протеста.

Воззрения этих групп проникнуты фундаментальным скептицизмом. Различаются формы ухода - коллективная и индивидуальная. В действительности каждая из систем действия не существует в чистом виде: • акцентирована противоречивость социализации молодежи. «Конфликт между отсутствием власти и требованием ее дополняется конфликтом между переходностью (молодежную группу неизбежно надо будет покинуть) и постоянством (она часто служит единственным референтом)». Мир взрослых не предлагает в настоящее время молодому человеку готового видения мира со своей логикой, символами и суждениями, и он сам должен их сконструировать. Изменяются отношения между молодежью и обществом в целом: усиление интеллектуальной и этической деятельности молодых, выработка символической системы группы и продление некоторых видов юношеского поведения. «Сегодня налицо кризис социализации», особенно в плане интеграции новых поколений в социальную систему через передачу ролей, норм поведения и ценностей. И молодые люди готовы к радикальному пересмотру социальной системы, не имеющей для них основания, лишенной в их глазах ценностей, которые ее оправдывают. Кризис социализации дополняется конфликтом между социальными акторами. Этот конфликт по поводу фундаментальных ориентации общества приобретает характер классового конфликта, он противопоставляет молодых, воспринимающих себя как объект господства, обществу, рассматриваемому как господствующее или подавляющее. Ныне этим конфликтом затронута в основном студенческая среда. Но можно предвидеть его распространение на школьников, молодых рабочих и крестьян. Когда-то семья, школа, воспитательные учреждения являлись распространителями фундаментальных целей общества. Сегодня дело обстоит иначе, и молодежь имеет тенденцию к более критическому взгляду на это общество.

Задание 3.14. Оцените, насколько плодотворны для анализа молодежи и молодежного движения указанные идеи ~ особенно о сомосоциализации молодежи, кризисе социализации, разнообразии форм жизнедеятельности молодежи и молодежных групп? В какой мере эти идеи актуальны и сегодня применительно к вам и вашим сверстникам?