- •Предмет и функции эт.

- •Методы экономической науки.

- •3. Потребности как предпосылка производства

- •4. Ресурсы и факторы производства: классификация и характеристика

- •5. Условия и проблема выбора в экономике.

- •6. Экономическая и социальная эффективность производства.

- •7. Понятие и современные типы экономических систем

- •8. Собственность: экономическое и правовое содержание собственности

- •9. Формы собственности: частная и государственная

- •10. Пути реформирования собственности: разгосударствление и приватизация.

- •11. Рынок как эконом.Категория, мех-м функционирования и функции.

- •12. Принципы и условия формирования рынка.

- •13.Позитивные и негативные стороны функционирования рыночного механизма

- •14. Инфраструктура рынка

- •15.Модели рыночной экономики

- •16.Функции государства в рыночной экономике

- •20.Предложение и его функция. Закон предложения. Факторы.

- •21. Эластичность спроса и предложения.

- •22. Спрос, предложение и рыночное равновесие

- •24. Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма замещения

- •25. Бюджетное ограничение покупателя

- •28. Издержки: экономическая сущность, общая структура, бухгалтерские и экономические издержки.

- •29.Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах.

- •30. Максимзация прибыли в различных рыночных структурах.

- •32. Рынок земли и природных ресурсов.Понятие экономической ренты.Цена земли.

- •33. Рынок капиталов. Процент и его экономическая сущность.

- •34.Прибыль как предпринимательский доход.

- •Вопрос 35

- •Вопрос 36

- •38. Цикличность экономического развития. Экономический цикл и его фазы

- •39. Безработица и проблема занятости. Безработным считается тот, кто не имеет работы, может и хочет работать, а поэтому ищет работу.

- •40. Инфляция, ее определение и измерение

- •41. Совокупный спрос и факторы, влияющие на него

- •42. Совокупное предложение и факторы, влияющие на него

- •43. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. Равновесная цена

- •45 Сбережение и факторы на него влияющие

- •46. Инвестиции: сущность, функции

- •50.Налоги и их виды

- •52 Вопрос. Фискальная политики и объем нац. Производства.

- •Вопрос 53. Деньги: сущность и функции

- •Вопрос 54. Спрос на деньги

- •55. Предложение денег

- •56. Денежно- кредитная система: структура и понятие

- •57. Равновесие на рынке товаров и услуг

- •58. Равновесие на денежном рынке. Кривая lm

- •59. Макроэкономическое равновесие в модели is-lm

- •60. Социальная политика государства: понятие, цели, направление

- •61. Экономический рост: понятие, типы

- •62. Факторы экономического роста

- •63. Основные модели экономического роста

- •64. Мировое хозяйство: понятие, отличительные черты

- •66. Виды и формы разделения международного труда.

- •67. Этапы эволюции мирового хозяйства

- •68.Международная торговля

16.Функции государства в рыночной экономике

Регулирующие функции государства в рыночной экономике сводятся к трем основным - законодательной, стабилизирующей, распределительной.

Законодательная функция предусматривает, что государство разрабатывает систему экономических, социальных и организационно-хозяйственных законов и постановлений, которые устанавливают определенные «правила игры», то есть правовые основы рыночной экономики, таким образом, гарантируя одинаковые права и возможности для субъектов всех форм собственности и хозяйствования .

Стабилизирующим функция государства заключается в поддержании высокого уровня занятости и ценовой равновесия, а также в стимулировании экономического роста. Для этого государство: 1) определяет цели, направления и приоритеты экономического развития, выделяет соответствующие ресурсы для их реализации, использует денежно-кредитные и бюджетно-налоговые рычаги 2) берет на себя организацию предложения денег; 3) обеспечивает занятость населения и стабильный уровень цен , проводя соответствующую фискальную и кредитно-денежную политику, направленную на предотвращение инфляции и безработице.

Распределительная функция связана, с одной стороны, с достижением более справедливого распределения доходов в обществе, а с другой - с более эффективным размещением ресурсов в рыночной экономике. Для осуществления этой функции, которая способствует исправлению определенных недостатков рыночной системы, государство: 1) осуществляет перераспределение средств групп населения, которые имеют высокие доходы, в пользу нетрудоспособных и малообеспеченных, проводя соответствующую фискальную политику, политику регулирования цен; 2) устанавливает и контролирует минимальный размер заработной платы; 3) берет на себя функцию обеспечения общественными благами, в производстве которых частные и коллективные субъекты не заинтересованы, но без этих благ не возможно существование общества.

Государство играет также важную роль в регулировании внешнеэкономических отношений и валютного рынка, миграции капиталов и рабочей силы, контролирования платежных балансов. Это способствует стабилизации национальной экономики и развития мирового хозяйства. Итак, современная рыночная система органично сочетает свободную конкуренцию и рычаги государственного регулирования, т.е. является регулируемой социально ориентированной экономикой .

17. Объектом регулирования выступают условия, процессы, отношения, элементы и сектора национальной экономики, а также территории или регионы, функционирование которых не обеспечивается должным образом на основе рыночного саморегулирования.Перечень таких объектов государственного регулирования непрерывно меняется и конкретизируется под воздействием реальных экономических процессов. Однако постоянно в центре внимания остаются главные индикаторы социально-экономического развития, вопросы денежно-кредитной сферы, валютного и финансового рынка, а также задачи, "которые вытекают из «классических» функций государства.

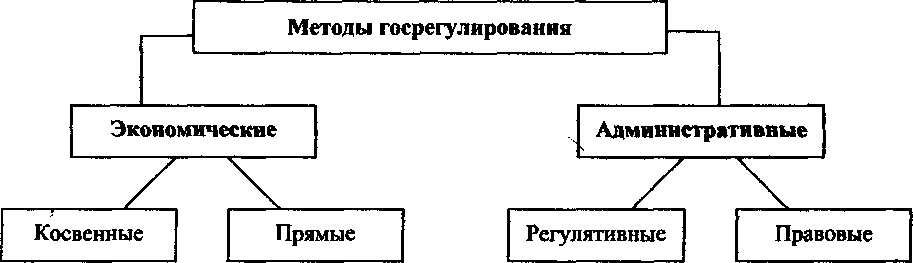

Рис. Основные методы государственного регулирования национальной экономики

Как отмечено на рис. в целом выделяются две основные группы методов воздействия на социально-экономические процессы со стороны государства: экономические и административные.Экономические методы предполагают формирование общих условий хозяйствования, а также соответствующей экономической заинтересованности хозяйствующего субъекта в осуществлении определенных действий.Право принимать те или иные решения остается за самим хозяйствующим субъектов.Косвенные экономические методы формируют лишь общие предпосылки для соответствующей хозяйственной деятельности, для выбора конкретного варианта решения. Они не нарушают рыночной ситуации, не носят запретительного характера.Так, государство может развивать рыночную инфраструктуру, совершенствовать денежное обращение, активно обустраивать пограничную инфраструктуру и т. п.Однако такие действия не обязывают предприятие или фирму, домашнее хозяйство принимать конкретные решения.Прямые экономические методы предполагают стимулирование деловой активности, прямое воздействие на экономический интерес хозяйствующего субъекта. Например, для этого в денежно-кредитной сфере используются процентные ставки, изменяются нормативы формирования обязательных резервов, порядок проведения операций на финансовом и валютном рынках и т. д. Изменение налогообложения также касается всех хозяйствующих субъектов, поэтому активно используется как метод экономического регулирования.Особую возможность влиять на экономическую ситуацию открывает присутствие государственного сектора национальной экономики. Государственный сектор предстает как материальная основа для выполнения державой всех своих функций., Его функционирование, изменение стратегии развития государственных предприятий оказывают прямое воздействие на изменение рыночных экономических условий.К прямым экономическим методам регулирования национального воспроизводства следует отнести подсистему государственных закупок, маневрирование бюджетными средствами, формирование различных фондов, финансирование за счет государственных средств структурных сдвигов, предоставление хозяйствующим субъектам льгот, субвенций и субсидий, а также введение жестких бюджетных ограничений.Прямые экономические методы максимально адекватны природе рыночных отношений. Государство выступает как активный хозяйствующий субъект, влияет на рыночную конъюнктуру, цены факторов производства и величину спроса и предложения, перелив капитала.Административные методы — это, прежде всего, команда, приказ или распоряжение, направляемые по конкретному адресу.Надо признать, что определенный перечень задач социально-экономического развития, направленных на стабилизацию национальной экономической системы, решаются только с использованием административных методов. Их преимущество — оперативное достижение необходимого результата.Административные (распорядительные) методы проявляются, когда, например, правительство замораживает уровень зарплаты и цен, жестко фиксирует обменный курс национальной денежной единицы.Такие административные методы используются при регулировании деятельности естественных монополий, введении лицензирования хозяйственной деятельности или квотирования, организации прямого государственного контроля за качеством товаров (сертификация, регистрация). В основе применения административных распорядительных методов лежит сила и авторитет государства.Несоблюдение административных распоряжений грозит многими неприятностями. Хозяйствующие субъекты вынуждены выполнять решения государства, руководствоваться поступившими в их адрес административными предписаниями.Административные (правовые) регуляторы формально не выглядят слишком жесткими. Например, в норму закона могут быть включены сложившиеся традиции (неформальные институты) или длительное время существующие отношения. В данных случаях закон лишь создает институциональное окружение для хозяйствующей деятельности. В законе, в отличие от телеграммы из министерства и т. д., не упоминаются конкретные адреса и фамилии. Закон устанавливает обязательные нормы поведения. Однако на практике министерства и ведомства всегда стремятся сами, на основе принятого закона, разработать и довести хозяйствующим субъектам свои нормативные документы (инструкции, рекомендации, разъяснения и т. п.).Методы государственного регулирования всегда принимают организационную или институциональную форму. Не случайно для контроля за выполнением законодательных актов государство создает соответствующие министерства, ведомства и комитеты. Чем активнее государственное регулирование и чем больше министерств (ведомств), тем дороже становится государство. Следует отметить, что разграничение на экономические и административные методы всегда имеет условный характер. Так, разработке того или иного «экономического метода» воздействия всегда прея- шествует принятие в высших эшелонах государственной власти соответствующего административного решения. Очень часто к экономическим методам относят, например, инструменты денежно-кредитной или налоговой политики. Вместе с тем в денежно-кредитной сфере используются не только экономические (процентная ставка и т. д.), но и административные методы (замораживание счета, блокировка расчетов, изменение нормы обязательных резервов). В сфере налогов также тот или иной сбор воздействует на экономический интерес. Налоги далеко не всегда имеют адресный характер, однако оказывают прямое воздействие на экономическое поведение хозяйствующих субъектов. Введение или отмена ранее существовавшей налоговой льготы — это уже прямой экономический метод воздействия.

Инструменты государственного регулирования экономики

Основными инструментами государственного регулирования экономики являются:

1) прямые инструменты государственного регулирования являются наиболее распространенными по причине своей действенности. Основной их формой является хозяйственная деятельность государства.В его рамках государство может, например, самостоятельно предоставлять кредиты, принимать долевое участие в компаниях, являться прямым собственником хозяйствующего субъекта. Тем самым оно не только получает прибыль, но и создает рабочие места, снижая уровень безработицы. Прямое государственное регулирование может быть реализовано и в виде прямых инвестиций в приоритетные отрасли, с помощью субвенций, субсидий и дотаций. В него также включаются и расходы на создание и поддержание функционального состояния социальной инфраструктуры – здравоохранения, образования, науки и т. д.

2) косвенные инструменты государственного регулирования – это такие методы воздействия государства на экономику, которые позволяют достигнуть поставленных целей без прямого вмешательства государства и опираются на основные закономерности функционирования национальной экономики. Основным способом достижения поставленных целей является фискальная и денежно-кредитная политика. Фискальная политика осуществляется через государственный бюджет посредством изменения его доходной и расходной частей. Денежно-кредитная система построена на регулировании и регламентации денежного обращения. Налоговая система входит в перечень основных косвенных инструментов государственного регулирования экономики. С ее помощью происходит формирование бюджета – его доходной части. Одним из видов действия налогового механизма является ускоренное амортизационное списание основного капитала. Оно позволяет стимулировать темпы и масштабы накопления объемов инфраструктурных изменений. Этот механизм является действенным для улучшения общей экономической конъюнктуры, трансформации инфраструктуры национальной экономики и стимулирования темпов научно-технического прогресса.

18. Содержание переходного периода. Экономическая и социальная неэффективность административной экономики, ее бесперспективность в условиях НТР, исчерпание ограниченного потенциала экономического развития, застой и углубление кризиса, накапливание и обострение социальных противоречий — обусловили для большой группы стран так называемой мировой социалистической системы необходимость перехода к новой экономической системе рыночного типа.

Опыт свидетельствует о том, что в пределах самой АКС, прежде всего по идеологическим причинам, отсутствует рациональная фаза перехода к новой экономической системе, присущая рыночной экономике. Это обстоятельство определяет значительную специфику данного перехода. Речь должна идти об особом трансформационном периоде, когда осуществляется не только реформирование, но и демонтаж значительной части прежних экономических отношений.

Таким образом, основное содержание данного переходного периода в совокупности определяют демонтаж командной экономики и формирование новой прогрессивной экономической системы, а также необходимость осуществления структурных сдвигов в национальной экономике, выполнение соответствующих институциональных преобразований.

Безусловно, новая экономическая система должна иметь открыто выраженный рыночный тип. Поэтому частная собственность и экономическая ответственность за конечные результаты хозяйствования должны быть дополнены экономической свободой и предприимчивостью. Развитие конкуренции предполагает наличие полноценной рыночной инфраструктуры, демонополизацию национальной экономики, наконец, открытость по отношению к внешнему миру.

Цели и задачи переходного периода. В социальной сфере стратегическая цель трансформационного перехода сводится к формированию предпосылок для повышения уровня жизни населения, а в первую очередь — к снятию обострившихся до предела социальных противоречий.

В экономической сфере стратегическая цель сводится к преодолению застоя и созданию условий для стабильного и долговременного роста национального производства.

С учетом содержания, специфических условий трансформационного периода, а также стратегических целей социально-экономического развития определяются и главные задачи переходного периода. Опыт трансформации, накопленный странами Центральной и Восточной Европы за последние 12-15 лет, показывает, что в качестве таковых следует признать:

Преодоление кризисных явлений и обеспечение стабилизации в социально-экономической сфере.

Либерализацию национальной экономики, формирование новой экономической системы.

Обеспечение устойчивого и долговременного экономического роста.

Следует специально подчеркнуть, что здесь приведена так называемая триединая задача переходного периода. Первоначально считалось, что переходный период должен включать три самостоятельных во времени фазы: стабилизацию, либерализацию и экономический рост (4; 24). При поверхностном подходе даже получалось, что стабилизацию можно обеспечить без либерализации. Позже сама либерализация выступала как некая самоцель экономического движения.

Идея синхронности, которая сегодня уже получила широкое признание, сводится к тому, что в течение всего переходного периода в комплексе непрерывно предстоит решать задачи стабилизации, либерализации и экономического роста (35; 37). На каждом этапе трансформации меняется лишь интенсивность реализации той или иной стратегической задачи.

Так, на первом этапе трансформации (см. рис. 13.3) наиболее интенсивно решается задача стабилизации (указаны три знака), а вопросы либерализации и экономического роста остаются на втором плане. Экономический рост обеспечивается, прежде всего, в так называемых «точках экономического роста» (предприятия, frpo- шедшие реконструкцию; экспортный потенциал; преодоление дефицита на потребительском рынке; импортозамещение; совместные и иностранные предприятия и т. Д.).

На втором этапе активно проводятся радикальные экономические преобразования, которые направлены на формирование новой экономической системы. Это должно обеспечивать получение устойчивого позитивного экономического результата. Не исключено, что одновременно придется погашать особые кризисные явления, в том числе и те, которые своим появлением обязаны самому переходному периоду. Речь идет о так называемых трансформационных издержках. Поэтому особое значение приобретает наличие внешних источников финансирования проводимых преобразований.

На третьем этапе потенциал новой экономической системы реализуется через обеспечение устойчивого экономического роста. Его долговременность зависит от качества стабилизации и либерализации национальной экономики, проведенных на предыдущих этапах.

Б19СПРОС. ЗАКОН СПРОСА. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СПРОС.

Совокупный спрос, его кривые

Спрос в условиях рынка имеет важное значение. Интуитивное представление о спросе имеют все: это потребность в определенных благах. В экономической теории обычно рассматривают платежеспособный спрос.

Спрос - желание и способность людей приобретать товары на рынке при некоторых ценах. Нетрудно заметить, что между ценой и количеством покупок существует обратная или отрицательная зависимость, т.е. чем ниже цена товара, тем большее его количество может быть куплено при прочих равных условиях. Эта зависимость, впервые математически сформулированная А. Курно, получила название закона спроса. Графическое изображение кривой спроса есть кривая спроса D (от английского demand -спрос).

Кривая спроса

Спрос на товар определяется всей кривой спроса. Перемещение по этой кривой, например из A в B, показывает изменение величины спроса.

Величина спроса - это то количество товара, которые потребители готовы купить на рынке при данных ценах при прочих равных условиях. Изменение величины спроса происходит под действием ценовых факторов при этом сам спрос не меняется.

Сдвиг кривой спроса вправо означает увеличение спроса, сдвиг кривой влево - уменьшение спроса. Изменение спроса происходит под действием неценовых факторов

Таким образом, изменение спроса связано с изменением любой из переменных, подпадающих под допущение о "прочих равных условиях". Примером является реакция потребителей на определенные группы товаров.

Субституты (взаимозаменяемые) - это такие пары товаров, для которых рост цены одного из них вызывает рост спроса на другой товар ( свинина и говядина, молоко и сливки и т.п.)

Комплементы

(взаимодополняемые)- это такие пары

товаров, для которых рост цены на один

из них вызывает падение спроса на

другой (автомобили и покрышки, магнитофоны

и кассеты и т.п.).

Комплементы

(взаимодополняемые)- это такие пары

товаров, для которых рост цены на один

из них вызывает падение спроса на

другой (автомобили и покрышки, магнитофоны

и кассеты и т.п.).

Нормальные товары (высшей категории) - это товары, спрос на которые увеличивается по мере роста дохода.

Товары низшего качества (низшей категории) - это товары, спрос на которые уменьшается по мере роста дохода. Среди товаров низшего качества выделяют особую группу товаров Гиффена, спрос на которые резко увеличивается при сокращении дохода. Примером названных групп товаров могут служить торты (нормальный товар), обычная булка хлеба (товар низшего качества) и картофель (товар Гиффена).

Сущность спроса и факторы, его определяющие

Под спросом микроэкономика понимает то количество товара, которое покупатели хотят и могут купить на рынке этого товара в данный период времени при данных условиях.

Данное определение позволяет выделить следующие особенности спроса как объекта изучения со стороны микроэкономики.

1. Спрос на товар может быть индивидуальным и совокупным. 2. Спрос отражает не только нужность товара для покупателя, но и способность последнего его оплатить.

3. В понятии «спрос» еще не заключен факт покупки товара, так как спрос на товар может быть и при отсутствии самого товара. 5. Спрос имеет временную характеристику . Из всех факторов, воздействующих на спрос, наиболее устойчивое и предсказуемое влияние оказывают цены.

Устойчивая связь между спросом и ценой, при которой величина спроса в данный период времени увеличивается при снижении цены и наоборот, характеризует закон спроса.

Закон спроса иллюстрируется как через шкалу спроса, так и через кривую спроса.

Если цена на товар уменьшилась в два раза, то на прежнюю сумму можно купить в два раза больше данного товара. Рост спроса на товар при понижении цены может быть обусловлен и тем, что к покупателям данного товара присоединяются и те, кто вследствие высокой для них цены этот товар прежде не покупал.

Очевидно, что закон спроса отражает также и эффект замещения, при котором повышение цены на товар ведет к тому, что вместо него покупатели начинают предъявлять спрос на другой, способный заменить его, товар.

Закон спроса действует при прочих неизменных условиях. Изменение условий может модифицировать или даже нарушить его действие. Например, повышение цены какого-то товара способно увеличить, а не сократить спрос, если у покупателей возникает ожидание последующего повышения цен и стремление успеть купить товар по повысившимся ценам до того, как цены еще больше возрастут. По существу, в этом поведении покупателей также проявляется закон спроса, так как спрос здесь отражает более низкий уровень цены по сравнению с ожидаемой, при которой спрос наверняка упадет.

При понижении цены некоторых товаров спрос может сократиться, а не увеличиться. Такое возникает тогда, когда цена определяет престиж товара. Например, при понижении цены на некоторые украшения они становятся менее привлекательными, и наоборот, увеличение цены на них способно не уменьшить, а увеличить спрос.

б. Потребность в товаре и то, через что она проявляется . вкусы, предпочтения, мода и т.д.

в. Численность субъектов спроса (покупателей): населения, части населения определенного возраста или пола, предприятий как покупателей и т.д.

г. Доходы покупателей. Рост доходов обычно ведет к повышению спроса на товары, но на некоторые товары . менее качественные и престижные . спрос может наоборот снижаться.

д. Цены на другие товары, прежде всего на товары-заменители и комплементарные товары. Между товарами-заменителями идет своеобразная конкуренция, и выбор покупателя во многом зависит не только от цены данного товара, но и от цены товара, способного его заменить.

е. Потребительские ожидания. Спрос на товар в данный период может повыситься потому, что покупатели ожидают его исчезновения из продажи или повышения цены на него. Ожидание возможного понижения цены на товар способно привести к уменьшению спроса на него.

Таким образом, мы видим, что все факторы спроса можно разделить на ценовые и неценовые. Изменение цены на товар ведет к изменению величины спроса в соответствии с действием закона спроса. Изменение неценовых факторов ведет к изменению самого спроса. Подобное влияние графически изображается путем сдвига кривой спроса вправо или влево.

Знание спроса и его факторов необходимо предприятиям, для того чтобы правильней решать вопросы: что, для кого и сколько производить.