- •Основные направления (тенденции) современной радиотехники: проникновение идей радиотехники в медицину Введение.

- •Электромагнитное излучение в медицине.

- •Радиотелеметрия.

- •Новейшее направление – биорезонансная терапия.

- •Список литературы

- •Кафедра Радиотехники и медицинских диагностических систем

- •Специальность 200401 "Биотехнические и медицинские аппараты и системы"

- •Применение специальных датчиков в медицине

Применение специальных датчиков в медицине

Введение

Различные преобразователи неэлектрических величин в электрические прочно заняли свое место во многих областях человеческого знания, и уж тем более — в медицине. Трудно представить современного врача, занимающегося диагностикой различных заболеваний и их лечением, не опирающегося на огромное число достижений таких наук как радиоэлектроника, микроэлектроника, метрология, материаловедение. И хотя, датчики являются одной из самых медленно развивающихся областей медицинской электроники, да и всей электроники в целом, подавляющее большинство диагностических и терапевтических приборов и систем прямо или косвенно содержат множество самых разных преобразователей и электродов, без которых, подчас немыслима работа этой системы.

Некоторых типы датчиков будут рассмотрены в представленной работе. Определенная сложность заключается в огромнейшем разнообразии медицинских датчиков, а также в довольно малом количестве публикаций, касающихся этой темы.

Волоконно-оптические датчики

Оптоэлектроника — это довольно новая область науки и техники, которая появилась на стыке оптики и электроники. Следует заметить, что в развитии радиотехники с самого начала ХХ века постоянно прослеживалась тенденция освоения электромагнитных волн все более высокой частоты.

Важным моментом в развитии оптоэлектроники является создание оптических волокон. Особенно интенсивными исследования стали в конце 1960-x годов, а разработка в 1970 г. американской фирмой "Корнинг" кварцевого волокна с малым затуханием (20 дБ/км) явилась эпохальным событием и послужила стимулом для увеличения темпов исследований и разработок на все 1970-е годы.

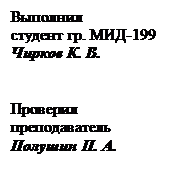

Оптическое волокно обычно бывает одного из двух типов: одномодовое, в котором распространяется только одна мода (тип распределения передаваемого электромагнитного поля), и многомодовое — с передачей множества (около сотни) мод.

Конструктивно эти типы волокон различаются только диаметром сердечника — световедущей части, внутри которой коэффициент преломления чуть выше, чем в периферийной части — оболочке.

В медицинской технике используются как многомодовые, так и одномодовые оптические волокна. Многомодовые волокна имеют большой (примерно 50 мкм) диаметр сердечника, что облегчает их соединение друг с другом. Но поскольку групповая скорость света для каждой моды различна, то при передаче узкого светового импульса происходит его расширение (увеличение дисперсии). По сравнению с многомодовыми у одномодовых волокон преимущества и недостатки меняются местами: дисперсия уменьшается, но малый (5 – 10 мкм) диаметр сердечника значительно затрудняет соединение волокон этого типа и введение в них светового луча лазера.

Вследствие этого одномодовые оптические волокна нашли преимущественное применение в линиях связи, требующих высокой скорости передачи информации (линии верхнего ранга в иерархической структуре линий связи), а многомодовые чаще всего используются в линиях связи со сравнительно невысокой скоростью передачи информации. Имеются так называемые когерентные волоконно-оптические линии связи, где пригодны только одномодовые волокна. В многомодовом оптическом волокне когерентность принимаемых световых волн падает, поэтому его использование в когерентных линиях связи непрактично, что и предопределило применение в подобных линиях только одномодовых оптических волокон.

Напротив, хотя при использовании оптических волокон для датчиков вышеуказанные факторы тоже имеют место, но во многих случаях их роль уже иная. В частности, при использовании оптических волокон для когерентных измерений, когда из этих волокон формируется интерферометр, важным преимуществом одномодовых волокон является возможность передачи информации о фазе оптической волны, что неосуществимо с помощью многомодовых волокон. Следовательно, в данном случае необходимо только одномодовое оптическое волокно, как и в когерентных линиях связи.

Тем не менее, на практике применение одномодового оптического волокна при измерении нетипично из-за небольшой его дисперсии. Таким образом, в сенсорной оптоэлектронике, за исключением датчиков-интерферометров, используются многомодовые оптические волокна. Это обстоятельство объясняется еще и тем, что в датчиках длина используемых оптических волокон значительно меньше, чем в системах оптической связи.

Необходимо отметить общие достоинства оптических волокон:

широкополосность (предполагается до нескольких десятков терагерц);

малые потери (минимальные 0,154 дБ/км);

малый (около 125 мкм) диаметр;

малая (приблизительно 30 г/км) масса;

эластичность (минимальный радиус изгиба 2 MM);

механическая прочность (выдерживает нагрузку на разрыв примерно 7 кг);

отсутствие взаимной интерференции (перекрестных помех типа известных в телефонии "переходных разговоров");

безындукционность (практически отсутствует влияние электромагнитной индукции, а следовательно, и отрицательные явления, связанные с грозовыми разрядами, близостью к линии электропередачи, импульсами тока в силовой сети);

взрывобезопасность (гарантируется абсолютной неспособностью волокна быть причиной искры);

высокая электроизоляционная прочность (например, волокно длиной 20 см выдерживает напряжение до 10000 B);

высокая коррозионная стойкость, особенно к химическим растворителям, маслам, воде.

В практике использования волоконно-оптических датчиков имеют наибольшее значение последние четыре свойства. Достаточно полезны и такие свойства, как эластичность, малые диаметр и масса. Широкополосность же и малые потери значительно повышают возможности оптических волокон, но далеко не всегда эти преимущества осознаются разработчиками датчиков. Однако, с современной точки зрения, по мере расширения функциональных возможностей волоконно-оптических датчиков в ближайшем будущем эта ситуация понемногу исправится.

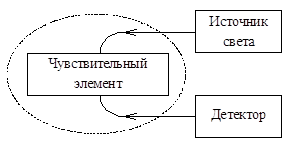

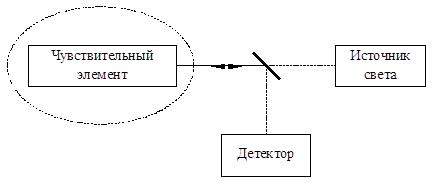

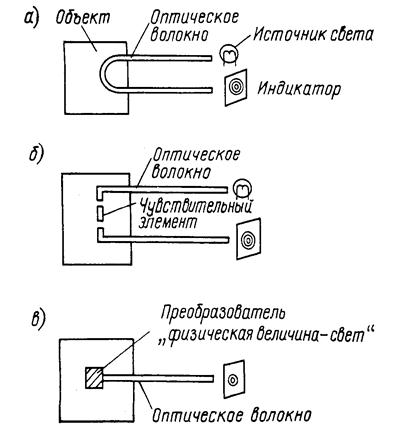

Как будет показано ниже, в волоконно-оптических датчиках оптическое волокно может быть применено просто в качестве линии передачи, а может играть роль самого чувствительного элемента датчика. В последнем случае используются чувствительность волокна к электрическому полю (эффект Керра), магнитному полю (эффект Фарадея), к вибрации, температуре, давлению, деформациям (например, к изгибу). Многие из этих эффектов в оптических системах связи оцениваются как недостатки, в датчиках же их появление считается скорее преимуществом, которое следует развивать.

Современные волоконно-оптические датчики позволяют измерять почти все. Например, давление, температуру, расстояние, положение в пространстве, скорость вращения, скорость линейного перемещения, ускорение, колебания, массу, звуковые волны, уровень жидкости, деформацию, коэффициент преломления, электрическое поле, электрический ток, магнитное поле, концентрацию газа, дозу радиационного излучения. На использовании пучков таких волокон основывается вся техника эндоскопии.

Если классифицировать волоконно-оптические датчики с точки зрения применения в них оптического волокна, то, их можно грубо разделить на датчики, в которых оптическое волокно используется в качестве линии передачи, и датчики, в которых оно используется в качестве чувствительного элемента. В датчиках типа "линии передачи" используются в основном многомодовые оптические волокна, а в датчиках сенсорного типа чаще всего — одномодовые.

С помощью волоконно-оптических датчиков с оптоволокном в качестве линии передач можно измерять следующие физические величины:

датчиком проходящего типа: температуру (на основе измерения изменения постоянной люминесценции в многомодовых волокнах, в диапазоне 0 – 70 °С с точностью ± 0,04 °С);

датчиком отражательного типа: концентрацию кислорода в крови (происходит изменение спектральной характеристики, детектируется интенсивность отраженного света, оптоволокно — пучковое, с доступом через катетер).

Если же оптическое волокно в датчике использовать в качестве чувствительного элемента, то возможны следующие применения:

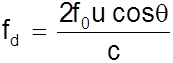

интерферометр Майкельсона позволяет измерять пульс, скорость кровотока: используя эффект Доплера можем детектировать частоту биений — используются как одномодовое, так и многомодовое волокна; диапазон измерений: 10-4 – 108 м/с.

на основе неинтерферометричекой структуры возможно построить датчик, позволяющий определять дозу ионизирующего излучения, используемое физическое явления — формирование центра окрашивания, детектируемая величина — интенсивность пропускаемого света.

Реферат

«Физиотерапевтическая техника»

Выполнил студент

Москва 2009

Физиотерапия — лечение физическими воздействиями и процедурами, например, электрическим током, теплом, лазером, ультрафиолетовым излучением или ультразвуком. Физиотерапия применяется сегодня все шире, так как медикаментозное лечение не всегда является наиболее приемлемым способом лечения. Физиотерапия применяется и в качестве дополнения к медикаментозному лечению, позволяет улучшить усваиваемость лекарственного препарата.

Название "физиотерапия" происходит от греческих "physis" — природа, и "therapeia" – лечение. Физиотерапией в медицине называют специализированную область клинической медицины, которая занимается изучением и практическим применением физиологического и терапевтического воздействия естественных и искусственно создаваемых физических факторов на организм. На сегодняшний день физиотерапия является одним из древнейших направлений медицины.

В целях лечения и профилактики заболеваний в физиотерапии применяют воздействие лазера, магнитного и электрического поля, теплового излучения, акустического воздействия. По своей специфике физиотерапия тесно связана с физикой, химией, фармакологией, электроникой и радиотехникой, биофизикой, биохимией, биологией и реабилитационной медициной. Физиотерапия делится на разделы, в которой определяющими факторами классификации являются физические факторы воздействия на живой организм.

Электрофорез и фонофорез занимают промежуточное положение между физиотерапией и фармакотерапией, так как при этих физиотерапевтических процедурах электрический ток или ультразвук используются для доставки лекарственных веществ через кожу и слизистые. Физиотерапия — область медицины, изучающая действие на организм естественных и преформированных (искусственно полученных) физических факторов и использующая их с целью профилактики, лечения и реабилитации.

Основными методами применения физиотерапии были и остаются специализированные приборы, разработанные и приспособленные для применения в целях лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, эндокринной и нервной системы, органов зрения, пищеварения, дыхания, кожных покровов. Учеными было установлено и неоднократно протестировано терапевтическое воздействие на организм человека и животного таких природных явлений, как электрическое поле, ультразвук, свет, тепло. Установлено, что с их помощью результат от медикаментозного и операционного лечения намного дольше остается устойчивым, а в некоторых случаях физиотерапия позволяет вовсе обойтись без применения лекарств и хирургического вмешательства.

Основной целью физиотерапии является достижение наилучшего эффекта от лечения какого-либо заболевания. При этом важным является снижение нагрузки на организм пациента в целом, используя лишь физические методы лечения. Физиотерапия использует огромный арсенал методов, испытанных тысячелетним опытом врачей.

Физиотерапевтическая техника включает следующие группы лечебных методов:

Методы, основанные на использовании постоянного тока

Гальванизация -- применение с лечебной целью воздействий постоянным, не изменяющим своей величины электрическим током низкого напряжения (до 80 В) при небольшой силе тока (до 50 мА). В настоящее время для гальванизации используется исключительно ток, получаемый путем выпрямления и сглаживания переменного сетевого тока. Метод весьма активно применяется при лечении многих заболеваний в ветеринарии.

Проходя через кожу, гальванический ток встречает большое сопротивление эпидермиса, и именно здесь развиваются наиболее значимые при гальванизации реакции. Это гиперемия и осуществление жжения с покалыванием под электродами, возникающие в результате вызываемого током изменения обычного сопротивления тканевых ионов, рН среды, образование тепла. Наряду с этим выделение биохимически активных веществ, активация ферментов и обменных процессов рефлекторно вызывают усиленный приток крови к области воздействия. Ощущение жжения и покалывание усиливаются с увеличением силы тока и продолжительности воздействия до невыносимых и появления химических ожогов при длительном пропускании тока.

Под влиянием гальванизации усиливается крово- и лимфообращение, повышается резорбционная способность тканей, стимулируются обменно-трофические процессы, повышается секреторная функция желез, появляется болеутоляющее действие.

Лекарственный электрофорез применяется чаще. Он представляет собой сочетанное (одновременное) воздействие постоянного тока, чаще гальванического, и поступающего с ним в организм небольшого количества лекарственного вещества.

Вследствие малой скорости перемещения ионов, большого сопротивления эпидермиса, ограниченности времени процедуры и силы тока в течение процедуры ионы лекарственного вещества внедряются лишь в эпидермис, образуя в нем депо. Из него лекарственное вещество постепенно вымывается крово- и лимфотоком и разносится по организму, в связи с чем рассчитывать на быстрый эффект лекарственного вещества при электрофорезе не следует. Количество поступающего в кожное депо вещества составляет лишь 2-3 % от используемого при процедуре.

К особенностям электрофореза относятся:

возможность сосредоточения влияния на каком-либо участке тела,

большая продолжительность действия процедуры - депо лекарственного вещества сохраняется в течение нескольких дней,

исключается влияние лекарственных веществ на органы пищеварения и печень, а также на другие системы, и исключение связанных с этим побочных эффектов,

поступление лекарственного вещества в организм в виде ионов, т. е. в активно действующей форме.

С учетом того, что ведущее значение в этом методе имеет ток, наибольшая плотность которого и вызываемые им реакции образуются в подэлектродных тканях, основными показаниями к применению лекарственного электрофореза (гальванизации) являются местные и региональные патологические процессы.

На общее действие этих методов, реализующееся рефлекторно, можно рассчитывать главным образом при функциональных вегетососудистых расстройствах и состояниях, при которых достаточны микродозы лекарственного вещества.

Показания:

болеутоляющий эффект;

изменения моторной функции желудочно-кишечного тракта;

изменения секреторной функции, обменных процессов(cтимулирует);

дискинции;

пневмонии в подострую стадию;

Методы, основанные на использовании импульсных токов

Импульсные токи - это электрические токи, характеризующиеся временным отклонением напряжения или тока от постоянного значения.

В зависимости от распределения тока и импульса различают прямоугольные, треугольные, экспоненциальные и другие формы импульсов.

Важное значение имеют амплитуда и длительность импульсов, а если импульсы не единичны, то имеет значение и частота в 1 секунду. Широкое применение на практике получили следующие методы, основанные на использовании импульсных токов.

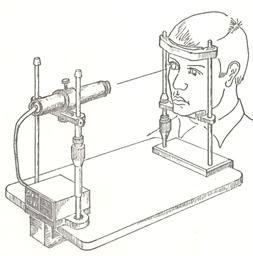

Электросон - воздействие импульсивными токами малой интенсивности с целью нормализации функционального состояния центральной нервной системы через рецепторный аппарат головы. В классическом варианте метода применяют импульсы длительностью 0,2-0,3 мс при частоте их от 1 до 150 Гц, пропуская ток через раздвоеннные электроды, располагаемые на закрытых глазах и области сосцевидного отростка, при интенсивности тока, вызывающей пороговые ощущения.

В результате слабого ритмического монотонного воздействия на рецепторный аппарат головы, тесно связанный с мозгом и его кровообращением, а также воздействия очень слабых токов, проникающих в подкорково-стволовые отделы мозга, нормализуется нарушенное функциональное состояние центральной нервной системы и ее регулирующее влияние на другие системы организма, чем и объясняется многостороннее благоприятное действие электросна при многих патологических состояниях.

Диадинамотерапия -- лечение постоянными токами с импульсами полисинусоидальной формы частотой 50 -- 100 Гц, которые применяются раздельно или при непрерывном чередовании в составе коротких или длинных периодов. Эти токи встречают большое сопротивление эпидермиса и, прежде всего, вызывают возбуждение экстерорецепторов, что проявляется ощущением жжения и покалывания под электродами, а также появлением гиперемии вследствие расширения поверхностных сосудов и ускорения кровотока по ним. При увеличении силы тока вызывается ритмическое возбуждение нервов и мышечных волоков. Это приводит к активации периферического кровообращения, обмена веществ, уменьшению боли в области воздействия, что используется, главным образом, при заболеваниях периферической нервной системы, органов опоры и движения. При еще большем увеличении силы тока вызывается тетаническое сокращение мышц.

Интерференция - лечебное применение низкочастотных(1-150 Гц) "биений", частота которых может быть постоянной в течение процедуры или периодически меняться в избранном пределе. "Биения" образуются внутри тканей организма в результате гистерференции (сложения) двух исходных токов средней частоты, подводимых к поверхности тела по двум раздельным цепям и отличающихся по частоте. Оказывают возбуждающе действие на двигательные нервы и мышечные волокна, что вызывает усиление кровообращения, активацию обмена веществ и уменьшение болей в зоне воздействия и используются при заболеваниях периферической нервной системы (в подострую стадию).

Амплипульстерапия - лечение синусоидальными модулированными токами (СМТ), представляющими собой амплитудные пульсации низкой частоты (от 10-150 Гц) среднечастотных токов (2000 -5000 Гц). При подведении таких токов к организму средние частоты обеспечивают хорошее прохождение тока через кожные покровы, не вызывая их раздражения и неприятных ощущений под электродами, а амплитудные пульсации низкой частоты - возбуждающее действие на нервно-мышечные структуры. СМТ оказывают ритмическое возбуждающее действие на нервные и мышечные волокна, активируют кровообращение и обменные процессы не только в поверхностных, но и в глубоко расположенных органах и тканях, оказывают болеутоляющее действие, а при большой плотности тока вызывают тетаническое сокращение мышц, что используется для элетростимуляции нервов и мышц. Возможность изменить многие параметры тока и применение различных сочетаний их позволяет в широких пределах изменять характер и интенсивность возбуждающего действия и успешно использовать их для лечения больных не только при заболеваниях и повреждениях органов опоры и движения, нервной системы, но и при многих других патологических состояниях.

Показания:

обезболивающие (мочекаменная болезнь, калькулезный холецистит, облитерирующий эндартериит, нарушение перистальтики, атония мочеточника);

спазмолитическое действие.

Можно на прокладки добавить лекарство - СМТ форез ( при гипертонической болезни, ИБС, дискинезиях желчевыводящих путей, бронхиальной астме, обострении язвенной болезни, демпинг-синдроме и т. д.).

Электростимуляция - применение электрического тока с целью возбуждения или усиления деятельности определенных органов и систем. Несмотря на то, что стимулировать токами можно многие органы и системы применения для этого адекватных методик и параметров, в практической работе наиболее широкое применение получили электростимуляция сердца и электростимуляция двигательных нервов и мышц.

При прохождении через ткани импульсного тока в моменты быстрого включения и прерывания его у полупроницаемых мембран тканей, в том числе у клеточных оболочек, происходит внезапное скопление большого количества одноименно заряженных частиц. Это ведет к обратимому изменению состояния клеточных коллоидов и приводит клетку в состояние возбуждения, в частности двигательного, если воздействие проводится на двигательный нерв или мышцу. Электростимуляция используется для поддержания жизнедеятельности и питания мышцы, предупреждения ее атрофии на период восстановления поврежденного нерва, для предупреждения атрофии мышцы в период ее вынужденного бездействия при иммобилизации или заболеваниях суставов, для укрепления ослабленных мышц и других целей.

Использование токов высокой частоты

Дарсонвализация - применение с лечебной целью тока высокой частоты (110 кГц) и напряжения (25-30 кВ) при небольшой силе тока, модулированного в серии колебаний длительностью 100 мкс, следующих с частотой 100 Гц. Ток ослабляется при прохождении через разреженный воздух стеклянного электрода, образуя в слое воздуха между поверхностью тела и стенкой электрода высокочастотный коронный разряд. Механизм лечебного действия определяется прохождением через ткани высокочастотного тока и воздействием на рецепторы кожи и поверхностные ткани электрических зарядов. В результате происходит расширение поверхностных кровеносных сосудов и увеличение в них кровотока, расширение спастически суженных и с повышенным тонусом сосудов, восстановление нарушенного кровотока в них. Это ведет к прекращению ишемии тканей и обусловленных ею болей, чувство опасения парестезий, улучшению трофики тканей, в том числе и сосудистых стенок.

Показания:

ИБС, трофические язвы, геморрой, фурункулы, себорея, карбункулы;

Неврит слухового нерва;

Отморожения, нейродермит, ринит, парадонтоз, бронхиальная астма, язва двенадцати перстной кишки.

Использование электрического поля

Франклинизация - лечебное применение воздействий постоянным электрическим полем высокого напряжения. При общем воздействии напряжение постоянного электрического поля достигает 50 кВ, при местном -- 15-20 кВ.

При проведении воздействий, осуществляемых таким образом, что между одним из электродов (с иглами) и пациентом, соединенным со вторым электродом, создается воздушный зазор в несколько сантиметров. В этом зазоре под влиянием высокого напряжения происходит ионизация воздуха с образованием аэроионов, окислов азота, озона, которые вдыхаются или действуют на раневую поверхность. К поверхности тканей, расположенных против игольчатого электрода (высокочувствительные зоны иннервации тройничным нервом, воротниковая зона, раневая поверхность), происходит перемещение ионов противоположного знака, поляризуются молекулы диэлектриков, образуется микроток в тканях с хорошей проводимостью. Все это активирует тканевые обменные процессы в области головы, головного мозга и его оболочек, а при воздействии на область повреждения - в области раневой или язвенной поверхности, т. е. оказывает сосудорасширяющее, гипотензивное, спазмолитическое действие, стимулирует эритропоэз.

Показано при расстройстве функций нервной системы (невроз, неврастения, шизофрения, мигрень, арахноидит) плохо заживляющие раны.

Ультравысокочастотная терапия - применение с лечебной целью воздействий на определенные участки тела непрерывным или импульсным электрическим полем ультравысокой частоты (э. п. УВЧ).

Изменения направления электрического поля вызывают с такой же частотой колебания ионов, вращение дипольных молекул, поляризацию диэлектрических частиц. Эти процессы сопровождаются образованием внутритканевого тепла, количество которого зависит не только от частоты поля, но и от электропроводности и диэлектрических свойств тканей.

В связи с очень большой частотой перемены направления поля значительно уменьшается емкостное сопротивление тканей, и они становятся легко проходимы для энергии высокочастотных колебаний. Примерно такую же емкостную проводимость на этих частотах приобретает и воздух. Поэтому э. п. УВЧ свободно проходит через зазор воздуха между конденсаторными пластинами и телом, через кожу с подкожным жировым слоем, жировые и соединительнотканные прослойки, проникает внутрь сосудов, суставов, через кости и костный мозг и другие ткани, не доступные для многих видов энергии.

Ряд ученых считает, что наряду с процессами теплообразования имеет значение и нетепловой (асциляторный) компонент.

Поводом явилась клиническая эффективность при интенсивностях, не вызывающих ощущение тепла при клинических формах, где тепло противопоказано. Электрическое поле УВЧ обладает противовоспалительным, улучшающим кровообращение, болеутоляющим, улучшающим функцию нервной системы, десенсибилизирующим действием.

Показания:

воспалительные процессы гнойные, деструктивная пневмония;

нормализует секрецию, смазмолитик при заболевании желудочно-кишечного тракта, оказывает желчегонное действие;

хирургия - профилактика спаек;

аллергические заболевания (ринит -- противоотечное действие).

Использование магнитного поля

Индуктотермия, лечебное применение высокочастотного магнитного поля, индуцируемого в тканях значительное количество тепла.

Суть метода заключается в том, что по хорошо изолированному кабелю, располагаемому у тела больного, пропускают ток высокой частоты, образующий переменное магнитное поле, индуцирующее в тканях вихревые токи, которые образуют тепло.

Основным фактором, оказывающим лечебное действие при индуктотермии, является тепло. Оно образуется в глубине тканей, в мышцах, тем самым уменьшается эффективность терморегуляционных механизмов, большая часть рецепторов которых расположена в поверхностных тканях.

При интенсивных, кратковременных воздействиях индуктотермии повышается возбудимость нервной системы, скорость проведения возбуждения по нервам, повышается интенсивность окислительно-восстановительных процессов. При воздействиях средней интенсивности, сопровождающихся ощущением умеренного тепла; в большей степени увеличиваются кровообращение, обменные процессы, синтез глюкокортикоидов и освобождение их из связанного с белками состояния, усиливаются гликогенобразовательная и желчевыделительная функции печени, активируется фоноцитоз, рассасываются воспалительные очаги, понижается тонус поперечнополосатой и гладкой мускулатуры, в том числе сосудистых стенок, повышается артериальное давление, проявляется общеседативное действие (понижается возбудимость центральной и периферической нервной систем), проявляется болеутоляющее действие. Применяется при различных хронических воспалительно-дистрофических процессах (без выраженной экссудации, нагноения).

Низкочастотная магнитотерапия применяется с лечебной целью переменных или прерывистых постоянных магнитных полей низкой частоты. Наиболее широкое применение магнитных полей получили переменные и импульсирующие с частотой 50 Гц при индуктивности у полюсов 40 мТВ, хотя имеются аппараты, генерирующие магнитные поля с частотами 700-1000 Гц. При таких частотах магнитные поля представляют собой слабо действующие физические факторы, не вызывающие побочных эффектов.

Магнитное поле оказывает возбуждающее действие, происходят изменения в коре, подкорковых образованиях, стимулируется эндокринная система. Действие на сердечно-сосудистую систему: повышается скорость кровотока, изменяется структура сердечного цикла, снижается АД, улучшается периферическое кровообращение, микроциркуляция.

Изменяются реологические свойства, противоотечное действие, стимулируются процессы регенерации, повышается содержимое фибробластов, остеобластов. Изменяется состояние свертывающей системы -- гипокоагулирующий эффект. Увеличивается количество эритроцитов, содержание гемоглобина в связи с усилением действия костного мозга, усиливается фагоцитирующая активность лейкоцитов, изменяется белковый обмен, усиливается перекисное окисление липидов. Это приводит к изменению процессов пролиферации и регенерации. Повышается неспецифическая резистентность организма, повышается мышечная работоспособность, проявляется седативный эффект.

Использование электромагнитных колебаний сверхвысокой частоты (СВЧ)

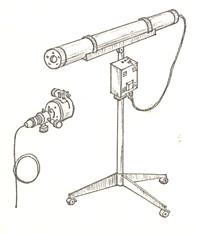

Сантиметроволновая терапия - применение с лечебной целью воздействий электромагнитными колебаниями сверхвысокой частоты 2375 МГц (длина волны 12,6 см). В связи с высокой частотой свойства СВЧ приближаются к световому излучению. Из-за больших потерь СВЧ-колебания не могут передаваться по проводам. Для их передачи используют коаксильный кабель, в котором одним из проводников является центральный провод, покрытый изоляционным материалом, а вторым - металлическая оплетка вокруг изоляции. Для подведения СМВ к телу используют излучатель с отражателем, напоминающий лампу с рефлектором. При направлении СМВ-излучения на тело энергия колебаний частично поглощается, частично отражается от поверхности тела.

Проникшая в организм энергия интенсивно поглощается молекулами воды и тканями, содержащими большое количество жидкости. При большом содержании в тканях воды глубина проникновения составляет 1,7 см, при низком (кость, жир) - 11,2 см (в среднем 5-7 см).

В тканях создается тепло (особенно в мышцах), в результате развивается целая система реакций - от расширения местных кровеносных сосудов и ускорения кровотока в них до включения системы терморегуляции. В умеренно тепловых дозировках СМВ оказывает болеутоляющее и противозудное действие, поэтому его применяют при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (но может вызвать обострение на 4-5 процедуре, применять 1-2 ступни). Используют как противовоспалительное средство при заболеваниях ЛОР-органов (фронтит, гайморит), тройничная невралгия, невралгия тройничного нерва.

Дециметровая терапия - применение с лечебной целью электромагнитных колебаний сверхвысокой частоты дециметрового диапазона (ДИВ). Механизм действия не отличается от СМВ, но происходит меньшее поглощение энергии в единице объема тканей и большая глубина проникновения энергии. При частоте 460 МГц для тканей с большим содержанием воды она составляет 3,6 см, для тканей с низким содержанием воды - 26,2 см. В тканях целатного организма колебания проникают на глубину до 9 см. При воздействии образуется тепло, которое убывает к глубине, а влиянию подвергаются и глубоко расположенные ткани. Оказывается стимулирующее действие на нервную систему, кровообращение различных органов и тканей, головного мозга. Под влиянием ДМВ проявляется противовоспалительное, десенсибилизирующее, иммуномодулирующее действие.

Показания:

для воздействия на эндокринные органы (надпочечники, щитовидную железу);

заболевания органов дыхания (ателектаз, рассасывание спаек);

заболевание почек;

гинекология (вторичное бесплодие, дисфункции).

Использование электромагнитных колебаний оптического диапазона

Инфракрасные лучи - облучение тела лучами с длиной волны 3-4 тыс. нм кванты излучения - ускоряют движение электронов по орбитам и вызывают тепловой эффект. Проникают по 2-3 см в глубину тканей. Под их влиянием усиливается тканевой обмен, повышается фагоцитарная активность лейкоцитов, проявляется транквилизирующее и болеутоляющее действие, что способствует обратному развитию воспалительных процессов. Дозируется по ощущению тепла и продолжительности облучения.

Применяются при подострых и хронических воспалительных процессах негнойного характера (гастриты, пневмония, язвенная болезнь, артрит, неврит, плексит, невралгия тройничного нерва).

Противопоказано при острых воспалительных, гнойных процессах, опасности кровотечений, опухолях, активном туберкулезе.

Ультрафиолетовые лучи - облучение тела дозированным количеством невидимых ультрафиолетовых лучей в диапазоне длин волн 400--180 нм. Различают:

ДУФ - длинноволновое УФО - 400-320 нм - пеплитнообразующее действие (применяют для лечения кожных заболеваний ПУВА-терапия).

СУФ - средневолновое УФО - 320--280 нм (эритемообразующее и антирахитическое действие).

КУФ - коротковолновое УФО - до 280 нм (бактерицидное действие).

Облучение УФО-лучами при небольших дозах не сопровождается ощущениями, однако в коже происходят фотохимические процессы, приводящие к изменению белковых структур клеток с выделением биологически активных веществ, оказывающих влияние на кровообращение и питание тканей. Количество таких веществ увеличивается постепенно и через 2--8 часов. Вызывает видимые реакции: расширение капилляров, усиление кровотока, повышение проницаемости капилляров и мембран клеток, изменение водного обмена, гидрофильности коллоидов клетки, соотношение между катионами и анионами, между калием и кальцием (т. е. эритема).

Проявившись, эритема усиливается в течение 6-8 часов и держится от 12 часов до нескольких суток. Эти изменения но менее выраженные происходят в ряде внутренних органов и эпителии симметричных участков.

К облучению УФ-лучами чувствительна вегетативная нервная система, что проявляется снижением артериального давления, расширением кровеносных сосудов, уменьшением содержания сахара крови, повышением функции щитовидной железы.

Небольшие дозы УФО оказывают стимулирующее действие на кроветворение после тяжелых инфекционных болезней и вторичных анемиях. Эритемные дозы оказывают болеутоляющее, десенсибилизирующее, витаминообразующее действие.

Использование механических колебаний

Ультразвуковая терапия - применение с лечебной целью механических колебаний высокой частоты (от 20 до 3 тыс. кГц), которые вызывают в тканях сложные физико-химические процессы. В результате сменяющих друг друга положительного и отрицательного давления, ведущих к сжатию и растяжению тканей, происходит внутритканевое перемещение частиц, сопровождающееся трением и изменением их электрического и изоэлектрического состояния. При этом происходит ионизация внутренних элементов тканей с образованием высокоактивных веществ типа перекиси водорода, окислов азота, других перекисей.

В результате активации обмена веществ в толще мягких тканей расширяются кровеносные сосуды и в них усиливается кровоток, возбуждаются нервные структуры - появляется болеутоляющее действие, активируются репаративные процессы.

Дозируются воздействия по плотности потока мощности в ваттах на 1 см2 (от 0,2 до 1-2 Вт/см2). Воздействие осуществляют через масляную либо водную среду.

Используют в каждой области медицины в острый и подострый период.

Использование пресной воды, воды с различными добавками, минеральных и радиоактивных вод

Вода - один из самых емких по лечебным возможностям физических факторов. Многообразие и различная степень выраженности реакций, которые могут быть получены с помощью пресной воды, обусловлены не только возможностью оказывать воздействие на различные по площади участки и области тела, но и в большей мере возможностью в широких пределах изменять силу температурного и механического воздействия, их сочетания, а также применением воды с добавлением различных компонентов. При этом могут быть получены реакции прямо противоположные: расширение и сужение кровеносных сосудов, повышение и понижение теплопродукции, понижение и повышение тонуса тканей и т. д.

В зависимости от температуры водолечебные процедуры разделяют на холодные (T 20 оС), прохладные (21-4оС), индифферентные (35-36 оС) и горячие (40 оС и выше). Только следует иметь в виду, что температурная чувствительность индивидуальна и может изменяться в зависимости от состояния организма, его тренированности, окружающей среды.

Еще большее разнообразие реакций, новый их характер, усиление тех, что вызваны пресной водой, могут быть получены путем добавления к воде различных компонентов - горчицы, скипидара, конденсата шалфея и т. д.

Определенное своеобразие лечебному действию природных минеральных вод и их аналогов придают входящие в их состав различные минеральные вещества и газы, а также содержащаяся в них радиоктивность. Минеральные компоненты, газы оказывают специфическое влияние на кожные рецепторы, а газы - на интерацептивные рецепторы, что дает начало общей реакции организма с определенной спецификой.

В ветеринарии широкое применение получили приборы ДМВ терапии ВОЛНА-2, РАНЕТ (ДМВ-20), РОМАШКА (ДМВ-15).

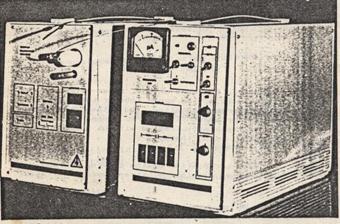

Из отечественных аппаратов ДМВ-терапии наиболее известны стационарные аппараты «Волна-2» и «Волна-2М» (максимальная выходная мощность 100 Вт), портативные аппараты ДМВ-15 «Ромашка» (15 Вт), ДМВ-20 «Ранет» (25 Вт) и ДМВ-01 «СолНышко» (20 Вт). Они снабжены различными типами излучателей, позволяющих проводить как наружные, так и полостные воздействия. Выходная мощность регулируется плавно или ступенчато. Генератором энергии в аппаратах ДМВ-терапии является магнетрон. Излучатель представляет собой металлический отражатель с антенной внутри. Для проведения ДМВ-терапии могут использоваться и зарубежные аппараты, большинство из которых работает в непрерывном и импульсном режимах: System 100A, Radiotherm, ThermaSpec 600, Microradar, Radarmed и др.

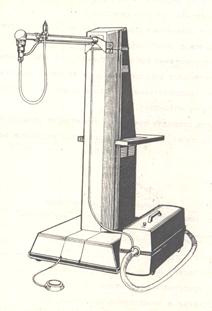

Среди новшеств последних лет — аппараты ультразвукового воздействия Витафон. Установлено, что благодаря ультразвуку "Витафон" позволяет справиться с заболеваниями воспалительного и травматического характера. Витафон назначается в большем количестве случаев и имеет широкий спектр показаний. Витафон — это устройство, генерирующее ультразвук, исходящий от пластин, располагаемым над местом воздействия организма пациента. Благодаря проникновению ультразвука сквозь кожу, так как ультразвук по сути — это звуковая волна высокой частоты, увеличивается микрокапиллярный кровоток и лимфоток в области воздействия. Витафон генерирует ультразвук разной частоты, а в комбинации с инфракрасным излучением и воздействием вибрации достигается максимальный терапевтический эффект.

Спектр применения аппарата Витафон настолько велик, что он занимает почетное место среди аппаратов физиотерапии. Благодаря простоте в использовании Витафон применяется и в домашних условиях. В комбинации с обычным лечением, назначенным врачом, виброаккустические аппараты Витафон позволяют значительно ускорить процедуру выздоровления, оказывают благоприятное воздействие на организм и снимают побочные эффекты от применения лекарственных препаратов благодаря совместному воздействию инфракрасного излучения, вибрации и ультразвука.

Литература

1. Барсуков Н.А. Гальванизация и электрофорез в ветеринарии. - Якутск, 1971

2. Комплексная терапия и терапевтическая техника в ветеринарной медицине. Стекольников А.А. Изд-во: Лань, 2007

3. Физиотерапия. Универсальная медицинская энциклопедия Улащик В.С. Изд-во: Книжный дом, 2008

Содержание

Введение

1. Детекторные радиоприемники

2. Принципы работы диода

3. Принципы работы триода

4. Транзисторы

5. Полупроводники

Заключение

Список литературы:

Введение

Подобно световым волнам, радиоволны могут практически без потерь распространяться на большие расстояния в земной атмосфере, и это делает их полезнейшими носителями закодированной информации.

После появления уравнений Максвелла стало ясно, что они предсказывают существование неизвестного науке природного явления — поперечных электромагнитных волн, представляющих собой распространяющиеся в пространстве со скоростью света колебания взаимосвязанных электрического и магнитного поля. Сам Джеймс Кларк Максвелл первым и указал научному сообществу на это следствие из выведенной им системы уравнений. В этом преломлении скорость распространения электромагнитных волн в вакууме оказалась столь важной и фундаментальной вселенской константой, что ее обозначили отдельной буквой с в отличие от всех прочих скоростей, которые принято обозначать буквой v.

В XX веке электромагнитные волны начали прочно входить в быт людей. Еще до войны в квартирах горожан появились радиолы, затем – телевизоры, в 60-е годы распространившиеся необычайно широко. В 90-х годах в наш быт стали проникать радиотелефоны, микроволновые печи, пульты дистанционного управления телевизорами, видеомагнитофонами и т.д. Все эти приборы излучают или принимают электромагнитные волны.

1. Детекторные радиоприемники

Первые приемники электромагнитных колебаний использовали когереры, а чуть позже полупроводниковые детекторы Эффект детектирования, другими словами, преобразования переменного напряжения в постоянный ток – выпрямления был известен еще до изобретения радиоприемника. Еще в 1874 г. английский физик К.Ф.Браун (кстати, получивший совместно с Маркони нобелевскую премию в 1906 г. за открытие радио; Попов к этому времени умер, а Нобелевская премия дается только живым) открыл выпрямляющее действие точечных контактов на полупроводниковом кристалле. Эти хлипкие устройства с иголочками оставались основным элементом входной цепи приемника, хотя имели невысокую чувствительность, были не стабильны и требовали индивидуальной настройки – надо было найти то место на полупроводниковом кристалле, где иголка из проводника и кристалл обеспечивали детектирование. Почему это происходило, объяснить никто не мог.

Но детекторные приемники имели большой недостаток – они работали при большом входном сигнале. Единственной возможностью повышения дальности радиосвязи было увеличение мощности передатчиков. Надо было найти возможность усиления сигналов. Усиление стало возможным благодаря открытию радиолампы.

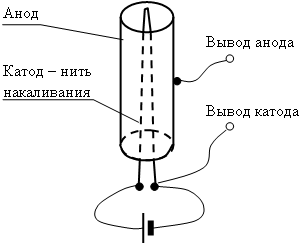

Эффект излучения каких-то частиц или лучей раскаленным электродом, имеющим отрицательный потенциал, был обнаружен всемирно известным изобретателем Т.А.Эдиссоном. Эти лучи назвали катодными и выяснили, что они представляют собой поток отрицательно заряженных частиц – электронов. Коллега Эдиссона Флеминг создал в 1904 году прибор, использующий эффект Эдисона, и назвал его диодом. Диод состоял из раскаленной нити – катода, расположенной внутри металлического цилиндра – анода. Вся эта конструкция помещалась внутрь стеклянного баллона с откачанным воздухом.

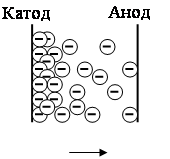

Принципы работы диода

Принцип работы диода был ясен (в отличие от принципа работы полупроводникового диода). Вокруг катода создается электронное облако, плотность которого убывает по мере удаления от него. Если потенциалы катода и анода одинаковы и анод располагается достаточно близко к катоду, то часть электронов попадет на анод, и во внешней цепи (проводнике, соединяющем анод с катодом) будет течь небольшой ток.

|

|

|

Потенциалы катода и анода равны |

Потенциал анода выше потенциала катода |

Потенциал анода ниже потенциала катода |

|

|

|

Если между катодом и анодом включить источник напряжения плюсом к аноду, то потенциал анода будет положительным по отношению к катоду. Под воздействием возникшего внутри диода электрического поля электроны будут двигаться к аноду, и во внешней цепи потечет сильный ток. Если изменить полярность источника питания, то есть минус подсоединить к аноду, а плюс – к катоду, то внутри диода возникнет тормозящее электрическое поле, которое будет отталкивать электроны от анода, и ток во внешней цепи будет равен нулю.

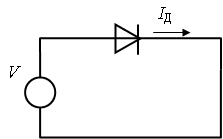

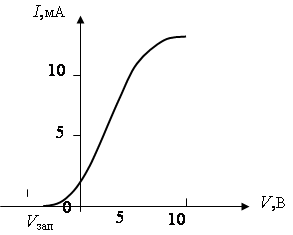

Зависимость тока I, протекающего через диод, от напряжения V, приложенного к диоду называется вольтамперной характеристикой диода. Если приложенное напряжение меньше напряжения запирания Vзап, диод заперт, ток через него не течет. Когда напряжение превышает напряжение запирания, диод открывается, через него протекает ток. Чем больше приложенное напряжение, тем больше ток. При большом напряжении ток ограничивается, так как все электроны, излучаемые катодом, попадают на анод.

Ламповый диод был более стабильным устройством, чем полупроводниковый диод, но если бы он только заменил полупроводниковый диод, то его ценность была бы невелика. В то время он был ценен тем, что открыл путь для ламповой электроники. И спустя два года, в 1906 г. американцем Ли де Форестом был создан триод (аудион, как назвал его Ли де Форест). Этот триод почти не обладал усилением и обеспечивал только детектирование, но очень быстро его конструкция усовершенствовалась, и он стал усилительным элементом. Быстрому прогрессу электронных ламп способствовало то, что были понятными физические принципы их работы.

Принципы работы триода

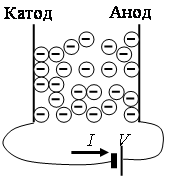

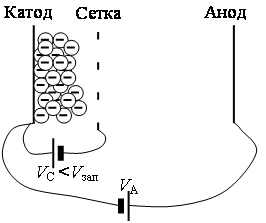

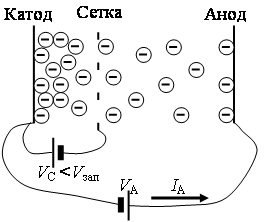

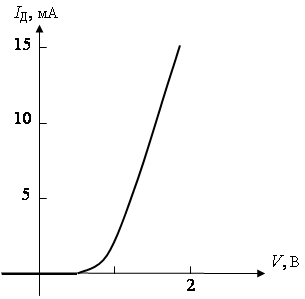

Триод отличался от диода тем, что между катодом и анодом располагался еще один электрод – сетка, предназначенный для управления потоком электронов. Конструктивно сетка представляла собой спираль с большим шагом, намотанную вокруг катода на небольшим расстоянии от него. Большой шаг, то есть большой промежуток между витками, обеспечивал практически беспрепятственное прохождение электронов через спираль.

|

|

Между катодом и анодом включается источник питания (100 – 200 В), создающий сильное электрическое поле, заставляющее электроны двигаться к аноду. Источник напряжения, включенный между сеткой и катодом (единицы вольт), минусом подключен к сетке и создает тормозящее для электронов поле. Так как сетка расположена вблизи катода, то поле, создаваемое ей, может полностью скомпенсировать ускоряющее для электронов поле, создаваемое анодом. При напряжении на сетке, меньшем напряжения запирания, электроны не могут приблизиться к сетке, анодный ток IА равен нулю, лампа заперта. При увеличении напряжения на сетке преобладающим становится электрическое поле, создаваемое анодом. Электроны будут проходить через сетку и устремляться к аноду. Количество пропускаемых сеткой электронов увеличивается с увеличением потенциала сетки. На саму сетку электроны попасть не могут, так как она отрицательно заряжена и ток в сеточной цепи равен нулю.

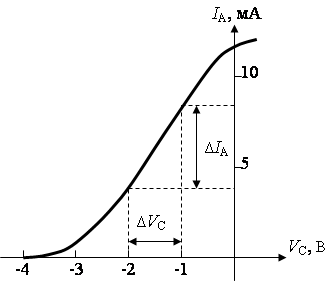

Важной характеристикой электронной лампы является зависимость анодного тока IА от напряжения на сетке VСи параметр лампы, называемый крутизной S = ΔIA/ΔVС. Для приведенной на рисунке характеристики S ≈ 4,5 мА/В. Коэффициент усиления зависит от величины сопротивления R в анодной цепи, с которого снимается выходное напряжение. Коэффициент усиления равен SR. При сопротивлении R = 10 кОм коэффициент усиления равен 10*4,5 = 45

Транзисторы

После триода появились многоэлектродные лампы: тетрод – с двумя сетками, пентод – с тремя сетками, октод – с четырьмя и пентагрид – с пятью сетками. Но в 50-е годы прошлого века начался закат ламповой техники. Появились полупроводниковые усилительные элементы. Они обладали намного меньшими размерами, чего требовала в то время развивающаяся военная техника и ЭВМ.

В 1947 г. появился первый точечный биполярный транзистор. Его разработали сотрудники фирмы Bell Telephone Laboratories, физики Вильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Х.Браттейн. В 1956 г они получили Нобелевскую премию по физике за исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта. Сразу вслед за изобретением точечного транзистора Шокли предложил структуру плоскостного транзистора, но он не был в состоянии проверить свою теорию работы этого прибора просто потому, что в то время еще не существовало путей создания плоскостного транзистора. Плоскостной транзистор появился только в начале 50-х годов.

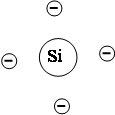

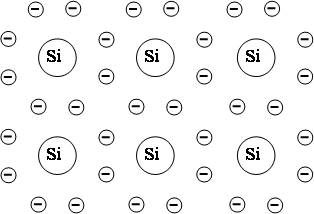

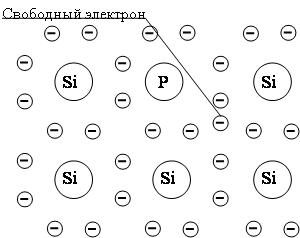

Основой транзистора является полупроводниковый материал. Полупроводниками являются химические Элементы углерод, германий и кремний. Вначале в транзисторах использовался Германий, сейчас, в основном, кремний. Атомы и германия и кремния на внешней электронной оболочке содержат по четыре электрона, как показано ниже на рисунке. А должна быть заполнена эта оболочка восемью электронами. Поэтому атомы образуют кристаллическую решетку, в которой каждый атом “отдает в совместное пользование” свои четыре электрона соседним четырем атомам. И таким образом, каждый атом имеет на внешней оболочке по восьми электронам, движущимся по немыслимым орбитам.

|

|

|

Кристаллическая решетка чистого кремния |

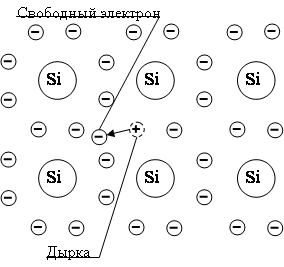

При низкой температуре эта структура устойчива, свободных носителей электрического заряда нет, и полупроводник ведет себя как изолятор. С повышением температуры некоторые из электронов начинают сходить со своих немыслимых орбит. И таким образом появляются свободные электроны. Чем выше температура, тем больше свободных электронов, тем выше проводимость полупроводника. А на орбите того атома, который покинул электрон, образовалось пустое место, недостаток электрона. Его назвали дыркой – виртуальной частицей с положительным зарядом

|

|

Образование электронно-дырочной пары |

Кристаллическая решетка полупроводника п-типа |

Таким образом, в полупроводнике постоянно образуются и уничтожаются электронно-дырочные пары, которые и определяют проводимость полупроводника. Для того, чтобы нарушить равенство электронов и дырок, производят легирование добавление в малом количестве примесей, валентность которых отличается от четырех. Используются пятивалентные примеси: мышьяк, сурьма, фосфор, и трехвалентные: индий, галлий. Атом примеси занимает место атома кремния в кристаллической решетке. При этом образуется либо свободный электрон, как показано на рисунке при легировании фосфором, либо свободная дырка при легировании трехвалентными примесями. Эти свободные носители электричества, не связанные с электронно-дырочными парами, называются основными носителями. Если основными носителями являются электроны, то материал называется полупроводником п-типа. Если же основными носителями являются дырки, то р-типа.

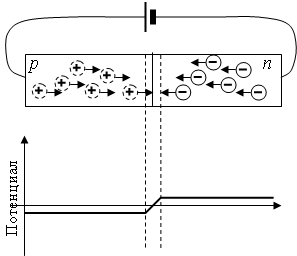

Полупроводники

электромагнитная волна приемник транзистор

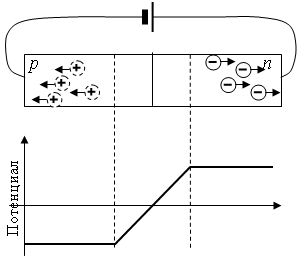

Рассмотрим, что произойдет если соединить полупроводники разных типов проводимости. В месте контакта образуется р-п переход. В полупроводнике р-типа дырки, находящиеся вблизи р-п перехода, движутся к полупроводнику п-типа, где есть свободные электроны. В свою очередь, электроны из полупроводника п-типа движутся через р-п переход в сторону полупроводника р-типа. Но далеко ни те ни другие основные носители пройти не смогут, так для каждого свободного электрона находится дырка, то есть пустое место в электронной оболочке атомов. И таким образом вблизи р-п перехода образуется тонкий слой полупроводника, в котором нет основных носителей и существуют только электронно-дырочные пары. Этот слой называется обедненным слоем.

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

р-п переход |

Изменение потенциала |

В обедненном слое нарушается электрическая нейтральность полупроводника. В полупроводнике р-типа в обедненном слое не хватает дырок, поэтому он заряжен отрицательно. А в полупроводнике п-типа в обедненном слое не хватает электронов, поэтому он заряжен положительно. Таким образом, в месте соединения полупроводников разного типа возникает потенциальный барьер, который не позволяет основным носителям преодолеть р-п переход. Величина потенциального барьера зависит от полупроводникового материала. Для германия он составляет 0,3 В, а для кремния – 0,7 В.

Рассмотрим, что происходит, когда к р-п переходу прикладывается напряжение от внешнего источника.

|

|

р-п переход смещен в прямом направлении |

р-п переход смещен в обратном направлении |

Если “минус” источника соединен с полупроводником п-типа, а “плюс” – с полупроводником р-типа, то это приведет к появлению новых электронов и дырок и движению их к р-п переходу. Электроны и дырки проникают в обедненный слой и уменьшают его толщину. Если напряжение источника превышает потенциальный барьер, то обедненный слой перестает существовать, и основные носители свободно переходят границу соединения материалов. В этом случае говорят, что р-п переход смещен в прямом направлении.

Если поменять полярность источника, то есть подсоединить плюс источника к полупроводнику п-типа, а минус – к полупроводнику р-типа, то электроны и дырки будут удаляться от р-п перехода, и величина барьера увеличится. В этом случае говорят, что р-п переход смещен в обратном направлении.

Такие свойства р-п перехода позволяют использовать его в качестве детектора – диода с односторонней проводимостью.

|

|

Вольтамперная характеристика диода показывает, что полупроводниковый диод начинает пропускать ток, когда прикладываемое напряжение превышает потенциальный барьер. Если напряжение меньше потенциального барьера, то течет очень маленький ток, связанный с электронно-дырочными парами. Для германия это микроамперы, а для кремния – наноамперы.

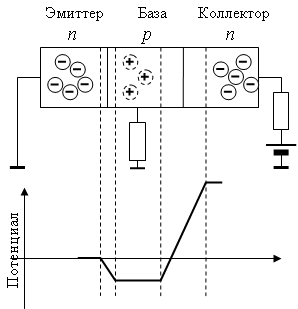

Плоскостной транзистор п-р-п типа

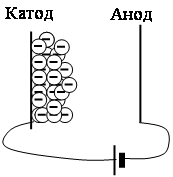

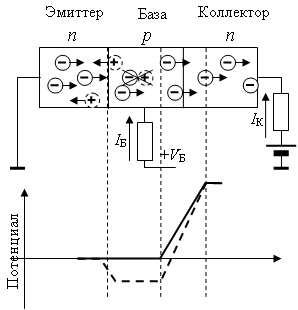

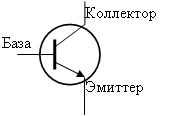

Отмеченные свойства р-п перехода лежат в основе работы плоскостных транзисторов. В плоскостном транзисторе п-р-п типа коллектор и эмиттер являются полупроводниками п типа, а база полупроводником р типа. Транзистор содержит два р-п перехода: эмиттер-база и база-коллектор.

Если на базу не подается напряжения, то р-п переходы противодействуют перемещению основных носителей из полупрводника одного типа в полупроводник другого типа. Транзистор заперт. На эмиттерном переходе (эмиттер-база) возникает потенциальный барьер (0,7 В для кремния и 0,3 для германия). Коллекторный переход (база-коллектор) смещен в орбратном напрвлении, так как к полупроводнику п типа приложено положительное напряжение относительно полупроводника р типа. Распределение потенциала в окрестности базы для этого случая показано ниже.

|

|

На базу напряжение не подается |

На базу подается напряжение, превышающее потенциальный барьер |

Если на базу подается напряжение, превышающее потенциальный барьер, то эмиттерный переход смещается в прямом направлении. Основные носители из эмиттера п типа (электроны) свободно переходят в базу и там под действием потенциала коллектора быстро переходят в коллектор, так как коллекторный переход для них является не тормозящим, а ускоряющим. Конечно, часть электронов, проходя через базу, может уничтожиться дырками. Но, во первых, базовый слой очень тонок (микрометры), а, во-вторых материал базы слабо легирован, то есть дырок много меньше, чем электронов.

Плоскостной транзистор, в отличие от лампы, является усилителем тока, поэтому основным параметром транзистора является коэффициент усиления по току μ = ΔIК/ΔIБ. Как правило μ близок к 100.

Заключение

Живые объекты излучают электромагнитные волны. Клетки, ткани и органы являются структурами с точными электрическими характеристиками. Движение зарядов в организме человека связано с метаболическими процессами, происходящими в организме. Огромное количество биохимических реакций сопровождается разнообразными частотными характеристиками собственного электромагнитного излучения.

Бурное развитие отраслей народного хозяйства привело к использованию во всех промышленных производствах, в медицине и в быту электромагнитных волн. Причем в ряде случаев человек оказывается подвержен их воздействию. Электромагнитные волны, взаимодействуя с тканями тела человека, вызывают определенные функциональные изменения. При интенсивном облучении эти изменения могут оказать вредное воздействие на организм человека.

Человек «приручает» электромагнитные волны, создает все более безопасные бытовые приборы, ведь знание природы воздействия электромагнитных волн на организм человека, норм допустимых облучений, методов контроля интенсивности излучений и средств защиты от них является совершенно необходимым для дальнейшего успешного их применения все в более новых отраслях науки и техники.

Список литературы

1. Аксенович Л. А. Физика в средней школе: Теория. Задания. Тесты: Учеб. пособие для учреждений, обеспечивающих получение общ. сред, образования / Л. А. Аксенович, Н.Н.Ракина, К. С. Фарино; Под ред. К. С. Фарино. — Мн.: Адукацыя i выхаванне, 2004. — C. 437-440.

2. С.П. Бортников «Безопасность жизнедеятельности» учебно-методический комплекс, Ульяновск, 2004.

3. Т.А. Хван, П.А. Хван. Основы экологии. Серия "Учебники и учебные пособия". Ростов н/Д: "Феникс", 2003. – 256 с.

4. Физика, 9 кл. / А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. М.: Дрофа, 2002

Лазеры в медицине

Введение

Свет использовался для лечения разнообразных болезней испокон веков. Древние греки и римляне часто «принимали солнце» в качестве лекарства. И список болезней, которые приписывалось лечить светом, был достаточно велик.

Настоящий рассвет фототерапии пришелся на 19 век – с изобретением электрических ламп появились новые возможности. В конце XIX столетия красным светом пытались лечить оспу и корь, помещая пациента в специальную камеру с красными излучателями. Также различные «цветовые ванны» (то есть свет различных цветов) успешно применялись для лечения психических заболеваний. Причём лидирующую позицию в области светолечения к началу двадцатого столетия занимала Российская Империя.

В начале шестидесятых годов появились первые лазерные медицинские устройства. Сегодня лазерные технологии применяются практически при любых заболеваниях.

1. Физические основы применения лазерной техники в медицине

1.1 Принцип действия лазера

Основой лазеров служит явление индуцированного излучения, существование которого было постулировано А. Эйнштейном в 1916 г. В квантовых системах, обладающих дискретными уровнями энергии, существуют три типа переходов между энергетическими состояниями: индуцированные переходы, спонтанные переходы и безызлучательные релаксационные переходы. Свойства индуцированного излучения определяют когерентность излучения и усиления в квантовой электронике. Спонтанное излучение обусловливает наличие шумов, служит затравочным толчком в процессе усиления и возбуждения колебаний и вместе с безызлучательными релаксационными переходами играет важную роль при получении и удержании термодинамически неравновесного излучающего состояния.

При индуцированных переходах квантовая система может переводиться из одного энергетического состояния в другое как с поглощением энергии электромагнитного поля (переход с нижнего энергетического уровня на верхний), так и с излучением электромагнитной энергии (переход с верхнего уровня на нижний). [1]

Свет распространяется в виде электромагнитной волны, в то время как энергия при испускании излучения и поглощении сконцентрирована в световых квантах, при этом при взаимодействии электромагнитного излучения с веществом, как было показано Эйнштейном в 1917 г., наряду с поглощением и спонтанным излучением возникает вынужденное (индуцированное) излучение, которое образует основу для разработки лазеров.

Усиление электромагнитных волн за счет вынужденного излучения или инициирование самовозбуждающихся колебаний электромагнитного излучения в диапазоне сантиметровых волн и тем самым создание прибора, названного мазером (microwave amplification by stimulated emission of radiation), было реализовано в 1954 г. По предложению (1958 г.) распространить этот принцип усиления на значительно более короткие световые волны в 1960 г. был разработан первый лазер (light amplification by stimulated emission of radiation). [2]

Лазер является источником света, с помощью которого может быть получено когерентное электромагнитное излучение, которое известно нам из радиотехники и техники сверхвысоких частот, а также в коротковолновой, в особенности инфракрасной и видимой, областях спектра.

1.2 Типы лазеров

Существующие типы лазеров можно классифицировать по нескольким признакам. Прежде всего по агрегатному состоянию активной среды: газовые, жидкостные, твердотельные. Каждый из этих больших классов разбивается на более мелкие: по характерным особенностям активной среды, типу накачки, способу создания инверсии и т.д. Например, из твердотельных довольно четко выделяется обширный класс полупроводниковых лазеров, в которых наиболее широко используется инжекционная накачка. Среди газовых выделяют атомарные, ионные и молекулярные лазеры. Особое место среди всех прочих лазеров занимает лазер на свободных электронах, в основе работы которого лежит классический эффект генерации света релятивистскими заряженными частицами в вакууме. [1]

1.3 Характеристики лазерного излучения

Излучение лазера отличается от излучения обычных источников света следующими характеристиками:

- высокой спектральной плотностью энергии;

- монохроматичностью;

- высокой временной и пространственной когерентностью;

- высокой стабильностью интенсивности лазерного излучения в стационарном режиме;

- возможностью генерации очень коротких световых импульсов.

Эти особые свойства излучения лазера обеспечивают ему разнообразнейшие применения. Они определяются главным образом принципиально отличным от обычных источников света процессом генерации излучения за счет вынужденного излучения.

Основными характеристиками лазера являются: длина волны, мощность и режим работы, который бывает непрерывным либо импульсным.

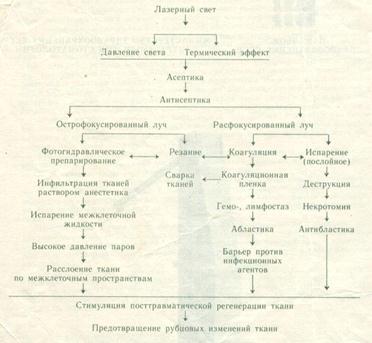

Лазеры находят широкое применение в медицинской практике и прежде всего в хирургии, онкологии, офтальмологии, дерматологии, стоматологии и других областях. Механизм взаимодействия лазерного излучения с биологическим объектом ещё изучен не до конца, но можно отметить, что имеют место либо тепловые воздействия, либо резонансные взаимодействия с клетками тканей [2].

Лазерное лечение безопасно, оно очень актуально для людей с аллергией на медицинские препараты.

2. Механизм взаимодействия лазерного излучения с биотканями

2.1 Виды взаимодействия

Важное для хирургии свойство лазерного излучения - способность коагулировать кровенасыщенную (васкуляризованную) биоткань.

В основном, коагуляция происходит за счет поглощения кровью лазерного излучения, ее сильного нагрева до вскипания и образования тромбов. Таким образом, поглощающей мишенью при коагуляции могут быть гемоглобин или водная составляющая крови. Это означает, что хорошо коагулировать биоткань будет излучение лазеров в области оранжево-зеленого спектра (КТР-лазер, на парах меди) и инфракрасных лазеров (неодимовый, гольмиевый, эрбиевый в стекле, СО2-лазер).

Однако, при очень высоком поглощении в биоткани, как, например, у эрбиевого гранатового лазера с длиной волны 2,94 мкм, лазерное излучение поглощается на глубине 5 - 10 мкм и может вообще не достигнуть объекта воздействия – капилляра.

Хирургические лазеры делятся на две большие группы: абляционные (от лат. ablatio – «отнятие»; в медицине – хирургическое удаление, ампутация) и неабляционные лазеры. Абляционные лазеры ближе к скальпелю. Необляционные лазеры действуют по другому принципу: после обработки какого-то объекта, например, бородавки, папилломы или гемангиомы, таким лазером, этот объект остаётся на месте, но через какое-то время в нём проходит серия биологических эффектов и он отмирает. На практике это выглядит так: новообразование мумифицируется, засыхает и отпадает.

В хирургии применяются CO2-лазеры непрерывного действия. Принцип основан на тепловом воздействии. Преимущества лазерной хирургии состоят в том, что она является бесконтактной, практически бескровной, стерильной, локальной, даёт гладкое заживление рассечённой ткани, а отсюда хорошие косметические результаты.

В онкологии было замечено, что лазерный луч оказывает разрушающее действие на опухолевые клетки. Механизм разрушения основан на термическом эффекте, вследствие которого возникает разность температур между поверхностными и внутренними частями объекта, приводящая к сильным динамическим эффектам и разрушению опухолевых клеток.

Сегодня также очень перспективно такое направление, как фотодинамическая терапия. Появляется множество статей о клиническом применении данного метода. Суть его состоит в том, что в организм пациента вводят специальное вещество – фотосенсибилизатор. Это вещество избирательно накапливается раковой опухолью. После облучения опухоли специальным лазером происходит серия фотохимических реакций с выделением кислорода, который убивает раковые клетки.

Одним из способов воздействия лазерным излучением на организм является внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК), которое в настоящее время успешно используется в кардиологии, пульмонологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, гинекологии, урологии, анестезиологии, дерматологии и других областях медицины. Глубокая научная проработка вопроса и прогнозируемость результатов способствуют применению ВЛОК как самостоятельно, так и в комплексе с другими методами лечения.

Для ВЛОК обычно используют лазерное излучение в красной области спектра (0,63 мкм) мощностью 1,5–2 мВт. Лечение проводят ежедневно или через день; на курс от 3 до 10 сеансов. Время воздействия при большинстве заболеваний 15–20 мин за сеанс для взрослых и 5–7 мин для детей. Внутривенная лазерная терапия может быть осуществлена практически в любом стационаре или поликлинике. Преимуществом амбулаторной лазеротерапии является уменьшение возможности развития внутрибольничной инфекции, создается хороший психоэмоциональный фон, позволяя больному на протяжении длительного времени сохранять работоспособность, проводя при этом процедуры и получая полноценное лечение.

В офтальмологии лазеры применяют как для лечения, так и для диагностики. С помощью лазера производят приварку сетчатки глаза, сварку сосудов глазной сосудистой оболочки. Для микрохирургии по лечению глаукомы служат аргоновые лазеры, излучающие в сине-зелёной области спектра. Для коррекции зрения давно и успешно используются эксимерные лазеры.

В дерматологии с помощью лазерного излучения лечат многие тяжёлые и хронические заболевания кожи, а также выводят татуировки. При облучении лазером активируется регенеративный процесс, происходит активация обмена клеточных элементов [4].

Основной принцип применения лазеров в косметологии заключается в том, что свет воздействует только на тот объект или вещество, которое поглощает его. В коже свет поглощается особыми веществами - хромофорами. Каждый хромофор поглощает в определенном диапазоне длин волн, например, для оранжевого и зеленого спектра это гемоглобин крови, для красного спектра - меланин волос, а для инфракрасного спектра - клеточная вода.

При поглощении излучения происходит преобразование энергии лазерного луча в тепло на том участке кожи, который содержит хромофор. При достаточной мощности лазерного луча это приводит к тепловому разрушению мишени. Таким образом, с помощью лазера можно селективно воздействовать, например, на корни волос, пигментные пятна и другие дефекты кожи.

Однако вследствие переноса тепла происходит нагревание и соседних областей, даже если они содержат мало светопоглощающих хромофоров. Процессы поглощения и переноса тепла зависят от физических свойств мишени, глубины залегания и ее размера. Поэтому в лазерной косметологии важно тщательно подбирать не только длину волны, но и энергию, и длительность лазерных импульсов.

В стоматологии лазерное излучение является наиболее эффективным физиотерапевтическим средством лечения пародонтоза и заболеваний слизистой оболочки полости рта.

Лазерный луч применяется вместо иглоукалывания. Преимущества применения лазерного луча состоит в том, что отсутствует контакт с биологическим объектом, а, следовательно, процесс протекает стерильно и безболезненно при большой эффективности.

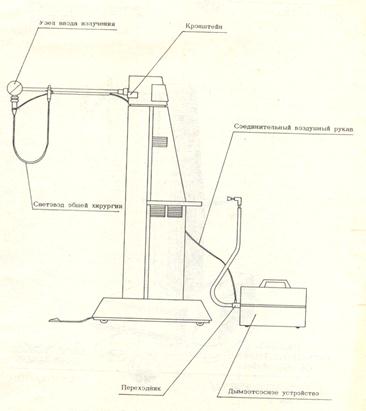

Световодные инструменты и катетеры для лазерной хирургии предназначены для доставки мощного лазерного излучения к месту проведения оперативного вмешательства при открытых, эндоскопических и лапароскопических операциях в урологии, гинекологии, гастроэнтерологии, общей хирургии, артроскопии, дерматологии. Позволяют осуществлять резание, иссечение, абляцию, вапоризацию и коагуляцию тканей при проведении хирургических операций в контакте с биотканью или в бесконтактном режиме применения (при удалении торца волокна от биоткани). Вывод излучения может осуществляться как с торца волокна, так и через окошко на боковой поверхности волокна. Могут использоваться как в воздушной (газовой), так и водной (жидкой) среде. По отдельному заказу для удобства пользования катетеры комплектуются легкосъёмной ручкой – держателем световода.

В диагностике лазеры применяются для обнаружения различных неоднородностей (опухолей, гематом) и измерения параметров живого организма. Основы диагностических операций сводятся к пропусканию через тело пациента (либо один из его органов) лазерного луча и по спектру или амплитуде прошедшего или отражённого излучения выводят диагноз. Известны методы по обнаружению раковых опухолей в онкологии, гематом в травматологии, а также по измерению параметров крови (практически любых, от артериального давления до содержания сахара и кислорода).

2.2 Особенности лазерного взаимодействия при различных параметрах излучения

Для целей хирургии луч лазера должен быть достаточно мощным, чтобы нагревать биоткань выше 50 - 70 °С, что приводит к ее коагуляции, резанию или испарению. Поэтому в лазерной хирургии, говоря о мощности лазерного излучения того или иного аппарата, оперируют цифрами, обозначающими единицы, десятки и сотни Вт.

Хирургические лазеры бывают как непрерывные, так и импульсные, в зависимости от типа активной среды. Условно их можно разделить на три группы по уровню мощности.

1. Коагулирующие: 1 - 5 Вт.

2. Испаряющие и неглубоко режущие: 5 - 20 Вт.

3. Глубоко режущие: 20 - 100 Вт.

Каждый тип лазера в первую очередь характеризуется длиной волны излучения. Длина волны определяет степень поглощения лазерного излучения биотканью, а, значит, и глубину проникновения, и степень нагрева как области хирургического вмешательства, так и окружающей ткани.

Учитывая, что вода содержится практически во всех типах биоткани, можно сказать, что для хирургии предпочтительно использовать такой тип лазера, излучение которого имеет коэффициент поглощения в воде более 10 см-1 или, что то же самое, глубина проникновения которого не превышает 1 мм.

Другие важные характеристики хирургических лазеров, определяющие их применение в медицине:

· мощность излучения;

· непрерывный или импульсный режим работы;

· способность коагулировать кровенасыщенную биоткань;

· возможность передачи излучения по оптическому волокну.

При воздействии лазерного излучения на биоткань сначала происходит ее нагрев, а затем уже испарение. Для эффективного разрезания биоткани нужно быстрое испарение в месте разреза с одной стороны, и минимальный сопутствующий нагрев окружающих тканей с другой стороны.

При одинаковой средней мощности излучения короткий импульс нагревает ткань быстрее, чем непрерывное излучение, и при этом распространение тепла к окружающим тканям минимально. Но, если импульсы имеют низкую частоту повторения (менее 5 Гц), то непрерывный разрез провести сложно, это больше похоже на перфорацию. Следовательно, лазер предпочтительно должен иметь импульсный режим работы с частотой повторения импульсов более 10 Гц, а длительность импульса - минимально возможную для получения высокой пиковой мощности.

На практике оптимальная выходная мощность для хирургии находится в диапазоне от 15 до 60 Вт в зависимости от длины волны лазерного излучения и области применения.

3. Перспективные лазерные методы в медицине и биологии

Развитие лазерной медицины идет по трем основным ветвям: лазерная хирургия, лазерная терапия и лазерная диагностика. Уникальные свойства лазерного луча позволяют выполнять ранее невозможные операции новыми эффективными и минимально инвазивными методами.

Растет интерес к немедикаментозным методам лечения, включая физиотерапию. Нередко возникают ситуации, когда необходимо проводить не одну физиопроцедуру, а несколько, и тогда пациенту приходиться переходить из одной кабины в другую, несколько раз одеваться и раздеваться, что создает дополнительные проблемы и потерю времени.

Многообразие методик терапевтического воздействия требует применения лазеров с различными параметрами излучения. Для этих целей служат различные излучающие головки, которые содержат один или несколько лазеров и электронное устройство сопряжения сигналов управления от базового блока с лазером.

Излучающие головки подразделяются на универсальные, позволяющие использовать их как наружно, (с использованием зеркальных и магнитных насадок), так и внутриполостно с использованием специальных оптических насадок; матричные, имеющие большую площадь излучения и применяющиеся поверхностно, а также специализированные. Различные оптические насадки позволяют доставлять излучение к требуемой зоне воздействия.

Блочный принцип позволяет применять широкий спектр лазерных и светодиодных головок, обладающих различными спектральными, пространственно-временными и энергетическими характеристиками, что, в свою очередь, поднимает на качественно новый уровень эффективность лечения за счет сочетанной реализации различных методик лазерной терапии. Эффективность лечения определяется прежде всего эффективными методиками и аппаратурой, которая обеспечивает их реализацию. Современные методики требуют возможность выбора различных параметров воздействия (режим излучения, длина волны, мощность) в широком диапазоне. Аппарат лазерной терапии (АЛТ) должен обеспечивать эти параметры, их достоверный контроль и отображение и вместе с тем быть простым и удобным в управлении.

4. Лазеры, применяемые в медицинской технике

4.1 CO2-лазеры

CO2-лазер, т.е. лазер, излучающей составляющей активной среды которого является углекислый газ CO2, занимает особое место среди всего многообразия существующих лазеров. Этот уникальный лазер отличается прежде всего тем, что для него характерны и большой энергосъем, и высокий КПД. В непрерывном режиме получены огромные мощности – в несколько десятков киловатт, импульсная мощность достигла уровня в несколько гигаватт, энергия импульса измеряется в килоджоулях. КПД CO2-лазера (порядка 30%) превосходит КПД всех лазеров. Частота следования в импульсно-периодическом режиме может составить несколько килогерц. Длины волн излучения CO2-лазера находятся в диапазоне 9-10 мкм (ИК-диапазон) и попадают в окно прозрачности атмосферы. Поэтому излучение CO2-лазера удобно для интенсивного воздействия на вещество. Кроме того, в диапазон длин излучения CO2-лазера попадают резонансные частоты поглощения многих молекул.

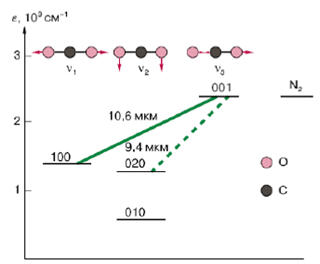

На рисунке 1 показаны нижние колебательные уровни основного электронного состояния вместе с условным представлением формы колебаний молекулы CO2.

Рисунок 1 – Нижние уровни молекулы CO2

Цикл лазерной накачки CO2-лазера в стационарных условиях выглядит следующим образом. Электроны плазмы тлеющего разряда возбуждают молекулы азота, которые передают энергию возбуждения несимметричному валентному колебанию молекул CO2, обладающему большим временем жизни и являющемуся верхним лазерным уровнем. Нижним лазерным уровнем обычно является первый возбужденный уровень симметричного валентного колебания, сильно связанный резонансом Ферми с деформационным колебанием и поэтому быстро релаксирующий вместе с этим колебанием в столкновениях с гелием. Очевидно, что тот же канал релаксации эффективен в том случае, когда нижним лазерным уровнем является второй возбужденный уровень деформационной моды. Таким образом, CO2-лазер – это лазер на смеси углекислого газа, азота и гелия, где CO2 обеспечивает излучение, N2 – накачку верхнего уровня, а He – опустошение нижнего уровня.

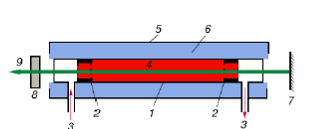

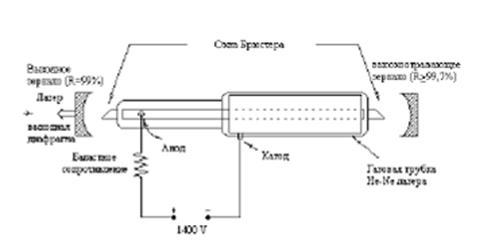

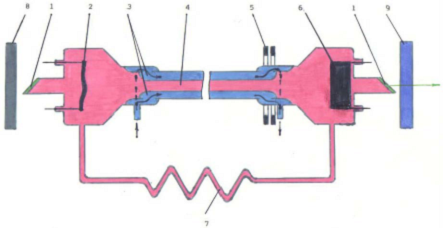

CO2-лазеры средней мощности (десятки – сотни ватт) конструируются отдельно в виде относительно длинных труб с продольным разрядом и продольной прокачкой газа. Типичная конструкция такого лазера показана на рисунке 2. Здесь 1 – разрядная трубка, 2 – кольцевые электроды, 3 – медленное обновление среды, 4 – разрядная плазма, 5 – внешняя трубка, 6 – охлаждающая проточная вода, 7,8 – резонатор.

Рисунок 2 – Схема CO2-лазера с диффузионным охлаждением

Продольная прокачка служит для удаления продуктов диссоциации газовой смеси в разряде. Охлаждение рабочего газа в таких системах происходит за счет диффузии на охлаждаемую снаружи стенку разрядной трубки. Существенной является теплопроводность материала стенки. С этой точки зрения целесообразно применение труб из корундовой (Al2O3) или бериллиевой (BeO) керамик.

Электроды делают кольцевыми, не загораживающими путь к излучению. Джоулево тепло выносится теплопроводностью к стенкам трубки, т.е. используется диффузионное охлаждение. Глухое зеркало делают металлическим, полупрозрачное – из NaCl, KCl, ZnSe, AsGa.

Альтернативой диффузионному служит конвекционное охлаждение. Рабочий газ с большой скоростью продувают через область разряда, и джоулево тепло выносится разрядом. Применение быстрой прокачки позволяет поднять плотности энерговыделения и энергосъема.

CO2-лазер в медицине применяется почти исключительно как «оптический скальпель» для резания и испарения во всех хирургических операциях. Режущее действие сфокусированного лазерного пучка основано на взрывном испарении внутри- и внеклеточной воды в области фокусировки, благодаря чему разрушается структура материала. Разрушение ткани приводит к характерной форме краев раны. В узко ограниченной области взаимодействия температура 100 °С превышается лишь тогда, когда достигнуто обезвоживание (испарительное охлаждение). Дальнейшее повышение температуры приводит к удалению материала путем обугливания или испарения ткани. Непосредственно в краевых зонах образуется из-за плохой в общем случае теплопроводности тонкое некротическое утолщение толщиной 3040 мкм. На расстоянии 300600 мкм уже не образуется повреждение ткани. В зоне коагуляции кровеносные сосуды диаметром до 0,51 мм спонтанно закрываются.

Хирургические устройства на основе CO2-лазера в настоящее время предлагаются в достаточно широком ассортименте. Наведение лазерного луча в большинстве случаев осуществляется с помощью системы шарнирно установленных зеркал (манипулятора), оканчивающейся инструментом со встроенной фокусирующей оптикой, которым хирург манипулирует в оперируемой области.

4.2 Гелий-неоновые лазеры

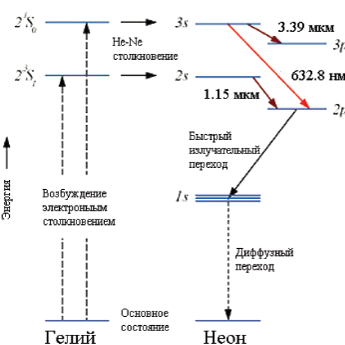

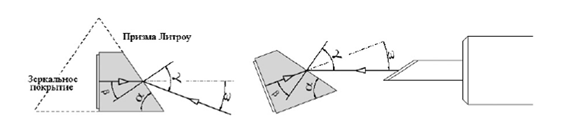

В гелий-неоновом лазере рабочим веществом являются нейтральные атомы неона. Возбуждение осуществляется электрическим разрядом. В чистом неоне создать инверсию в непрерывном режиме трудно. Эта трудность, носящая достаточно общий для многих случаев характер, обходится введением в разряд дополнительного газа – гелия, выполняющего функцию донора энергии возбуждения. Энергии двух первых возбужденных метастабильных уровней гелия (рисунок 3) довольно точно совпадают с энергиями уровней 3s и 2s неона. Поэтому хорошо реализуются условия резонансной передачи возбуждения по схеме

![]()

Рисунок 3 – Схема уровней He-Ne лазера

При правильно выбранных давлениях неона и гелия, удовлетворяющих условию

,

(1)

,

(1)

можно добиться заселения одного или обоих уровней 3s и 2s неона, значительно превышающего таковое в случае чистого неона, и получить инверсию населенностей.

Опустошение нижних лазерных уровней происходит в столкновительных процессах, в том числе и в соударениях со стенками газоразрядной трубки.

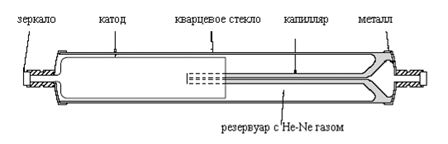

Возбуждение

атомов гелия (и неона) происходит в

слаботочном тлеющем разряде (рисунок

4). В лазерах непрерывного действия на

нейтральных атомах или молекулах для

создания активной среды чаще всего

используется слабоионизированная

плазма положительного столба тлеющего

разряда. Плотность тока тлеющего разряда

составляет 100-200 мА/см2.

Напряженность продольного электрического

поля такова, что число возникающих на

единичном отрезке разрядного промежутка

электронов и ионов компенсирует потери

заряженных частиц при их диффузии к

стенкам газоразрядной трубки. Тогда

положительных столб разряда стационарен

и однороден. Электронная температура

определяется произведением давления

газа ![]() на