- •Калининград

- •Понятие и источники административного права.

- •Методы осуществления исполнительной власти.

- •Составы административных правонарушений, посягающих на избирательные права граждан, их квалификация.

- •Понятие, предмет и метод административного права.

- •Понятие административно-правовых форм и методов деятельности органов исполнительной власти.

- •Право на обжалование постановления.

- •Соотношение административного права с другими отраслями права.

- •Формы осуществления исполнительной власти.

- •Исполнение постановлений об административном правонарушении.

- •Система административного права.

- •Понятие и виды актов исполнительной власти.

- •Сроки давности исполнения. Исполнение постановлений о штрафе, аресте.

- •Общая характеристика административных правонарушений, посягающих на права граждан.

- •Административно-правовые отношения, структура, виды.

- •Методы осуществления исполнительной власти.

- •Составы административных правонарушений, посягающих на социально-экономические права граждан, их квалификация.

- •Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность

- •Понятие и сущность убеждений в государственном управлении.

- •Особенности административно-правовых отношений, их отграничения от других видов правоотношений

- •Основания возникновения, изменения и прекращения административно-правовых отношений.

- •Понятие, признаки и виды административно-правовых режимов

- •Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных правил)

- •Административные правонарушения против порядка управления

- •Виды специальных административно-правовых режимов.

- •Понятие и виды субъектов административного права.

- •Общая характеристика органов исполнительной власти и, ее система в рф.

- •Чрезвычайное положение. Военное и особое положение.

- •§ 3 Режимы особого и военного положения

- •Глава 11 Специальные административно-правовые режимы

- •§ 4. Режим секретности 211

- •Составы административных правонарушений в сфере регистрационного режима.

- •Виды и структура органов исполнительной власти в рф.

- •Режим закрытого территориального образования.

- •Общая характеристика административных правонарушений, посягающих на общественный порядок.

- •Составы административных правонарушений, посягающих на общественную безопасность, их квалификация

- •Режим охраны государственной границы рф.

- •Полномочия Президента рф в сфере исполнительной власти.

- •Компетенция Правительства рф.

- •Понятие и виды административно-правового принуждения.

- •Сущность и система способов обеспечения законности в сфере исполнительной власти.

- •Государственный контроль и его виды

- •Дисциплинарное принуждение по административному праву

- •Центральные федеральные органы исполнительной власти.

- •Федеральные территориальные органы исполнительной власти.

- •Понятие, основание и виды юридической ответственности по административному праву. Ее отличие от других видов юридической ответственности.

- •Судебный контроль в сфере исполнительной власти.

- •Надзор прокуратуры за исполнением законов и соответствием актов управления действующему законодательству.

- •Понятие и юридический состав административного правонарушения.

- •Компетенция органов исполнительной власти субъектов рф.

- •Административно-правовой статус юридических лиц.

- •Субъекты административного правонарушения.

- •Понятие, содержание и виды административного надзора за деятельностью организаций и граждан.

- •Административное право в зарубежных странах.

- •Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении.

- •Общественные объединения как субъекты административного права.

- •Понятие и административно-правой статус должностного лица.

- •Понятие и цели административного наказания.

- •Система органов и организация государственного управления в области безопасности.

- •Государственное управление в области обороны.

- •Виды административных наказаний.

- •Административно-правовой статус граждан рф.

- •Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства. Специальные административно-правовые статусы.

- •Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

- •Система органов и организация государственного управления в области внутренних дел.

- •Государственное управление в области юстиции.

- •Общий порядок (общие правила) наложения административных наказаний.

- •Основные права и обязанности граждан в сфере государственного управления.

- •Гарантии обеспечения административно-правого статуса человека в рф.

- •Государственное управление в области иностранных дел

- •Задачи, принципы производства по делам об административных правонарушениях.

- •Освобождение от административной ответственности, его основания и условия.

- •Формы и методы защиты нарушенных прав и свобод человека от неправомерных действий должностных лиц.

- •Государственное управление в сфере экономики, финансов и банковско-кредитного дела.

- •Категории дел об административных правонарушениях подведомственные рассмотрению судьям.

- •Понятие, задачи и принципы государственной службы.

- •Понятие государственной должности и принципы ее замещения.

- •Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и обязанности.

- •Система органов и организация деятельности государственной таможенной службы.

- •Система органов и организация государственного управления образованием

- •Предмет доказывания и доказательства.

- •Понятие и виды федеральных государственных служащих.

- •Обязанности и права государственного служащего.

- •Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении.

- •Государственное управление в области науки и технологий.

- •Система органов и организация государственного управления культурой.

- •Порядок возбуждение и рассмотрение дела об административном правонарушении.

- •Прохождение государственной службы: поступление на службу, аттестация, перемещение по службе, классные чины, прекращение служебных отношений.

- •Дисциплинарная ответственность государственных служащих.

- •Пересмотр постановлений и решений об административном правонарушении.

- •Система органов и организация государственного управления в области здравоохранения.

Сущность и система способов обеспечения законности в сфере исполнительной власти.

В соответствии со ст. 15 Конституции органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию и законы; законы и иные правовые акты, принимаемые в России, не должны противоречить Конституции страны. Естественно, что и подзаконные акты должны соответствовать Конституции и законам, а также актам вышестоящих органов исполнительной власти. Они должны издаваться в пределах компетенции соответствующих органов и должностных лиц, в установленном порядке и в установленной форме. Как законы, так и подзаконные акты обязательны для исполнения всеми без исключения гражданами, органами, организациями и должностными лицами. Понимание и применение всех правовых актов должно быть единообразным. Недопустимо противопоставление законности и целесообразности. Всякое правонарушение неизбежно должно влечь ответственность, иную адекватную реакцию государства на противоправное поведение. Именно эти основные требования определяют сущность законности в сфере реализации исполнительной власти.

Самую многочисленную группу субъектов права составляют органы исполнительной власти, администрация государственных и негосударственных предприятий, учреждений и организаций. Они не только применяют законы и подзаконные акты, но и сами издают большое число правовых актов, которые должны правильно отражать жизненные потребности и, что чрезвычайно важно, быть законными. Это является важнейшим условием четкой и слаженной работы всех органов исполнительной власти, успешного выполнения стоящих перед ними задач по руководству экономикой, социально-культурной и административно-политической деятельностью.

Очевидно, что в правовом государстве должна быть всесторонняя, фундаментальная правовая база. За последние годы в России массив новых законодательных актов резко возрос, но пока, к сожалению, в нормотворческом процессе преобладают подзаконные акты (указы Президента, постановления Правительства, ведомственные акты). Отсюда задача — минимизировать необходимость и возможность издания подзаконных нормативных актов, дополняющих или уточняющих законы, поскольку это нередко грозит нарушением законности.

Главное же заключается в обеспечении исполнения законов и других нормативных правовых актов, особенно теми, кому доверено их применение. Большое зло в строительстве правового государства — бездеятельность и прямые нарушения законов и подзаконных актов со стороны органов и должностных лиц исполнительной власти. Поэтому государство должно эффективно обеспечивать законность и дисциплину в деятельности органов исполнительной власти. При этом важно добиваться не только точного, но и единообразного исполнения законов и подзаконных актов во всей Российской Федерации. Единообразное понимание и применение норм права касается всех участников управленческой деятельности — как управляющих, так и управляемых.

Эффективность деятельности органов исполнительной власти зависит не только от уровня законности, но и от дисциплины участников управленческого процесса. Под государственной дисциплиной подразумевается сознательное повиновение всех граждан порядку и правилам, установленным государством и его полномочными органами, строгое соблюдение норм поведения, согласованность в действиях, выполнение государственными служащими общих и должностных обязанностей и распоряжений руководителей. Меры, обеспечивающие законность, способствуют укреплению дисциплины.

В целях укрепления законности и дисциплины в деятельности органов исполнительной власти проводится соответствующая работа. Это: совершенствование системы органов исполнительной власти и более четкая регламентация их правового статуса; определение общих и должностных обязанностей и прав государственных служащих, пределов их личной ответственности; принятие правовых актов, предусматривающих административный и судебный порядок восстановления нарушенных прав и законных интересов граждан; воспитание у граждан чувства уважения к закону, повышение их правовой культуры.

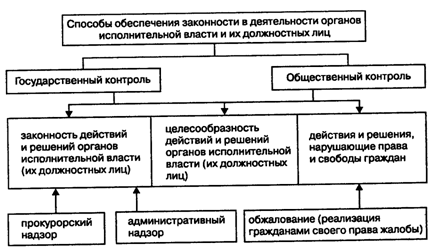

Вместе с тем действует особая система государственных органов, на которую возложена обязанность по поддержанию и укреплению законности и дисциплины в деятельности органов исполнительной власти. Применяемые ими различные правовые и организационные формы и методы деятельности, практические приемы, операции обобщенно называются способами обеспечения законности (см. схему 17.) Это — контроль и надзор, а также обжалование (реализация права жалобы).

Схема 17. Способы обеспечения законности

Обобщенно контроль — это система наблюдения и проверки процесса функционирования объекта с целью устранения отклонений от заданных параметров.

Сущность контроля за деятельностью органов исполнительной власти заключается в том, что уполномоченные на то государственные органы (законодательной, исполнительной, судебной власти) и общественные организации, используя организационно-правовые способы и средства, выясняют, не допущены ли в деятельности подконтрольных органов исполнительной власти и их должностных лиц какие-либо нарушения законности и, если таковые имеются, то своевременно устраняют их, восстанавливают нарушенные при этом права, привлекают виновных к ответственности, принимают меры по предотвращению нарушений законности и дисциплины.

Некоторое время часть российского общественного мнения была подвержена определенным иллюзиям относительно сущности рыночной экономики, которая якобы не требует никакого государственного вмешательства и полностью способна управлять сама собой, саморегулироваться. Сейчас несостоятельность такой точки зрения и вред, причиняемый ею обществу, очевидны. Даже негосударственный сектор экономики нуждается в довольно значительном вмешательстве государственных органов. Тем более недопустимо какое-либо самоустранение власти от регулирования государственного сектора и контроля за деятельностью соответствующих органов исполнительной власти.

После распада СССР, в период повсеместного стремления к максимальной независимости, в ряде регионов проявились сепаратистские тенденции, вылившиеся в принятие нормативных правовых актов, противоречащих федеральному законодательству, и иные явления, ослабляющие правопорядок в государстве. Встречаются попытки присвоить полномочия, отнесенные к исключительной компетенции Российской Федерации. В отдельных регионах действуют акты, сужающие объем провозглашенных в стране прав и свобод граждан. Устанавливаются незаконные налоги и сборы, запреты на вывоз товаров, отменяются или приостанавливаются предоставленные федеральным законодательством льготы различным категориям граждан. Нередко применяются акты, устанавливающие незаконные меры административной ответственности.

Кроме того, бурные политические процессы последних лет повлекли ряд преобразований в системе государственной власти, которые также значительно ослабили контрольную систему. Возникла острая необходимость в новой контрольной системе, способной эффективно функционировать в условиях экономической и политической демократии. Уже заметно стремление сформировать ее. Это и принятие ряда нормативных актов по вопросам контроля, и создание новых контрольных органов, и активизация работы Конституционного Суда РФ, и меры по согласованию действий центра и регионов.

Существующие механизмы, призванные обеспечивать соответствие актов субъектов РФ федеральному законодательству, несовершенны. Заключения Минюста России о результатах юридической экспертизы законности правовых актов субъектов Федерации носят рекомендательный характер и не приостанавливают действия незаконных нормативных актов субъектов Федерации. Поэтому неслучайно в Послании Президента Федеральному Собранию от 17 февраля 1998 г.* подчеркнута необходимость как можно быстрее законодательно закрепить систему инструментов федерального контроля за законностью нормативных актов субъектов Федерации, предусматривающую, в частности, ведение федерального Реестра правовых актов субъектов Федерации и установление конституционно-правовых санкций за умышленное неподчинение правовым актам федеральных органов власти или должностных лиц.

Важную роль призвана играть Комиссия при Президенте Российской Федерации по взаимодействию федеральных органов государственной власти при проведении конституционно-правовой реформы в субъектах Федерации, Положение о которой утверждено Указом Президента от 25 января 1996 г.* Комиссия, в частности, готовит предложения об использовании Президентом согласительных процедур для разрешения возможных разногласий между федеральными и региональными органами государственной власти, об обращении в Конституционный Суд по поводу конституционности соответствующих актов, о приостановлении Президентом действия актов органов исполнительной власти субъектов Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 85 Конституции, а также другие предложения, направленные на укрепление законности в стране.

Эффективный контроль позволяет судить о фактическом положении дел, о том, как реализуются законы в отраслях и сферах управления, насколько эффективны подзаконные акты, издаваемые органами исполнительной власти. На основе полученной информации можно' оперативно устранять недостатки в нормотворческой деятельности, вносить изменения и дополнения в нормативные акты, повышать их качество. Контрольной информации принадлежит значительная роль в осуществлении задач экономической реформы, сбережения ресурсов, совершенствования системы органов исполнительной власти, определении профессионализма управленческих кадров, в борьбе с бюрократизмом и преступностью в среде государственных служащих.

Контроль как способ обеспечения законности характеризуется определенными признаками.

Во-первых, между контролирующим органом (должностным лицом) и подконтрольным объектом в большинстве случаев существуют отношения подчиненности или подведомственности.

Во-вторых, объектом контроля является как законность, так и целесообразность деятельности контролируемого, когда контролирующий вправе вмешиваться в текущую административно-хозяйственную деятельность контролируемого. Закон (нормативный акт), как правило, предоставляет органу исполнительной власти определенную свободу выбора, не предлагая жесткой модели поведения для каждой конкретной ситуации, отсюда — необходимость строгого контроля не только за законностью, но и за целесообразностью контролируемых действий.

В-третьих, контролирующий часто наделяется правом отменять решения контролируемого.

В-четвертых, в соответствующих случаях контролирующий вправе применять меры воздействия к контролируемому за допущенные правонарушения.

Формы контрольной деятельности весьма разнообразны: заслушивание отчетов, информации и сообщений, результатов проверки, экспертизы, наблюдение за действиями контролируемого (например, по вопросам государственной регистрации, лицензирования, сертификации), изучение деловых и личных качеств кандидатов на замещение должностей, координация деятельности контрольных органов, рассмотрение жалоб и т. д. Особо значимы проверки, которые заключаются в установлении фактических данных и сборе информации о выполнении нормативных правовых актов по проверяемым вопросам.

В зависимости от того, на какой стадии деятельности подконтрольного объекта проводится проверка, различают контроль предварительный, текущий и последующий. Контроль, осуществляемый за органами исполнительной власти со стороны других органов (законодательной, судебной власти, общественных организаций), именуется внешним контролем, а осуществляемый самими органами исполнительной власти внутри своей системы, — внутренним.

Надзор как способ обеспечения законности в деятельности органов исполнительной власти отличается от контроля. Надзор заключается в постоянном, систематическом наблюдении специальных государственных органов за деятельностью не подчиненных им органов или лиц с целью выявления нарушений законности. При этом оценка деятельности поднадзорного объекта дается только с точки зрения законности, но не целесообразности. Поэтому при надзоре, в отличие от контроля, вмешательство в текущую административно-хозяйственную деятельность поднадзорного исполнительного органа (должностного лица) не допускается.

Различаются два вида надзора: прокурорский и административный.

Определенная роль в обеспечении законности в сфере управления отводится общественному контролю, а также заявлениям и жалобам граждан.

Общественный контроль за деятельностью органов исполнительной власти (должностных лиц) осуществляется гражданами и их объединениями в соответствии с Федеральными законами от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях»*, от 12 января 1996 г. «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»**, от 9 января 1996 г. «О защите прав потребителей»***, от 23 ноября 1995 г. «Об экологической экспертизе»**** и другими правовыми актами. Граждане и их объединения в случаях, предусмотренных законодательством, выступают как частные лица или от имени общественности, а не государства. Поэтому их контрольные полномочия, как правило, лишены юридически властного характера. Для общественного контроля характерно предупреждение нарушений законности в деятельности органов исполнительной власти посредством применения мер общественного воздействия, а также путем внесения предложений о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, защиты прав и законных интересов граждан.

Билет № 14