- •Раздел I развитие науки о поведении 39

- •Тема 1 история изучения поведения животных 39

- •Тема 2 основные направления в изучении поведения животных 63

- •Раздел II основные способы регуляции поведения 96

- •Тема 3 физиологическая регуляция поведения 96

- •Тема 4 инстинктивная форма регуляции поведения 119

- •Тема 5 научение как форма регуляции поведения 142

- •Тема 6 рассудочная деятельность или элементарное мышление животных как форма регуляции поведения 160

- •Тема 13 поведение, связанное с размножением 350

- •Раздел V онтогенез поведения 414

- •Тема 14 онтогенез поведения 414

- •Тема 15 игровая деятельность животных и ее роль в процессе формирования поведения 439

- •Раздел VI эволюция психики 463

- •Тема 16 эволюция психики 463

- •Тема 17 особенности психики разных систематических групп животных 482

- •Раздел VII сравнительная психология 542

- •Тема 18 сравнительный анализ психики человека и высших антропоидов 542

- •Тема 19 обучение человекообразных обезьян языкам-посредникам 558 программа курса «зоопсихология и сравнительная психология»

- •3. Тематический план и расчет часов по видам занятий

- •4.Содержание курса

- •Раздел I. Развитие науки о поведении.

- •Тема 1. История изучения поведения животных

- •Тема 2. Основные направления в изучении поведения животных

- •Раздел II. Основные способы регуляции поведения.

- •Тема 3. Физиологическая регуляция поведения.

- •Тема 5 Инстинктивная регуляция поведения

- •Тема 6. Обучение

- •Тема 7 Рассудочная деятельность. Элементарное мышление животных

- •Раздел III. Основные закономерности формирования поведения

- •Тема 8. Коммуникации животных

- •Тема 8. Формирование поведения животных. Биологические формы поведения.

- •Тема 9. Пищедобывательное поведение.

- •Тема 10. Комфортное поведение. Строительное поведение животных. Миграции животных.

- •Тема 11. Оборонительное поведение.

- •Раздел IV. Общественное и половое поведение животных

- •Тема 12. Групповое поведение животных

- •Тема 13. Поведение, связанное с размножением

- •Раздел V Онтогенез поведения

- •Раздел VI. Эволюция психики.

- •Тема 16. Эволюция психики

- •Тема 17. Особенности психики разных систематических групп животных.

- •Вопросы и задания для самопроверки.

- •Раздел VII. Сравнительная психология

- •Тема 18. Психика человека и высших антропоидов

- •Вопросы и задания для самопроверки.

- •Тема 19. Обучение человекообразных обезьян языкам посредникам.

- •Вопросы и задания для самопроверки.

- •Раздел I развитие науки о поведении

- •Тема 1 история изучения поведения животных

- •1.1. Эволюция отношения человека к животным

- •1.1.1. Культ животных в религиях

- •1.1.2. Отношение к животным в средние века.

- •1.2. Представления о поведении животных в XVIII веке

- •1.3. Изучение поведения животных в XIX и XX веках

- •1.3.1. Работы иностранных авторов

- •1.3.2. Исследования Российских ученых

- •Тема 2 основные направления в изучении поведения животных

- •2.1. Этология

- •2.1.1. Возникновение этологии как самостоятельной науки

- •2.1.2.Основные направления этологических исследований

- •Структура поведенческого акта.

- •2.2. Физиология высшей нервной деятельности

- •2.2.1 Учение и.П. Павлова о высшей нервной деятельности

- •2.3. Изучение проблемы "мышления", или рассудочной деятельности животных

- •2.3.2.Учение о высшей нервной деятельности и проблема мышления животных

- •2.4. Изучение поведения животных в природе

- •2.4.1. Краткая история изучения поведения животных в природе

- •2.4.2. Основные направления изучения поведения животных в природе.

- •2.4.3. Основные методы изучения поведения животных в природе.

- •2.4.4. Изучение поведения отдельных таксономических групп.

- •2.4.5. Исследование поведения человекообразных обезьян в естественной среде обитания.

- •2.5. Экспериментальная психология

- •2.5.1.Бихевиоризм

- •2.5.2. Гештальтпсихология

- •2.5.3. Зоопсихология и сравнительная психология.

- •2.6. Сравнительная психология и зоопсихология в россии

- •Раздел II основные способы регуляции поведения

- •Тема 3 физиологическая регуляция поведения

- •3.1. Учение о высшей нервной деятельности и.П.Павлова

- •3.1.1. Безусловные рефлексы

- •3.1.2. Условные рефлексы

- •3.1.3. Условия образования условных рефлексов

- •3.1.4. Возбуждение и торможение

- •3.1.5. Проблема наследования условных рефлексов

- •3.1.6. Срывы высшей нервной деятельности у животных

- •3.1.7. Представления о типах высшей нервной деятельности

- •3.1.8. Нейрогуморальная реуляция поведения

- •3.2. Теория функциональных систем п.К. Анохина

- •Тема 4 инстинктивная форма регуляции поведения

- •4.1. История изучения инстинктов

- •4.2. Основные положения концепции лоренца

- •4.2.1. Структура поведенческого акта

- •4.2.2. Развитие инстинктивного поведения в естественных условиях

- •4.2.3. Спонтанное проявление инстинктов

- •4.3. Некоторые физиологические механизмы инстинктивного поведения

- •4.3.1. Гипотеза Лоренца о внутренних механизмах инстинктивных действий

- •4.3.2. Гидравлическая модель к.Лоренца

- •4.3.3. Современная оценка гидравлической модели Лоренца

- •4.3.4. Влияние гормонов на инстинктивную деятельность

- •4.4. Развитие концепции к. Лоренца в работах тинбергена

- •4.5. Методы изучения инстинктов

- •4.5.1. Метод наблюдения и регистрации

- •4.5.2. Метод хронометража

- •4.5.3. Метод изоляции новорожденного.

- •4.5.4. Метод муляжа

- •4.5.5. Метод разрушения и раздражения отдельных частей центральной нервной системы

- •4.5.6. Фармакологические методы в изучении инстинкта

- •Тема 5 научение как форма регуляции поведения

- •5.1. Индивидуально-приспособительная деятельность

- •5.2. Классификация форм обучения

- •5.2.1. Неассоциативное обучение

- •5.2.2. Ассоциативное обучение

- •5.2.3 Экспериментальное изучение условно рефлекторной деятельности

- •5.2.3.1. Классические условные рефлексы

- •5.2.3.2. Инструментальные условные рефлексы (или обучение методом проб и ошибок)

- •5.2.3.3. Дифференцировочные условные рефлексы

- •5.3. Дрессировка

- •5.3.1. Понятие о навыке

- •5.3.2. Значение дрессировки для формирования поведения прирученных животных

- •5.3.3. Основные этапы выработки навыков в процессе дрессировки

- •5.4. История "умного ганса"

- •5.5. Обучение животных в естественных условиях

- •5.5.1. Опосредованное или имитационное обучение

- •5.5.2. Облигатное обучение

- •5.5.2.1. Натуральные условные рефлексы

- •5.5.2.2. Импринтинг

- •5.5.3. Факультативное обучение

- •Тема 6 рассудочная деятельность или элементарное мышление животных как форма регуляции поведения

- •6.1. Мышление человека и рассудочная деятельность животных

- •6.2. Экспериментальное изучение рассудочной деятельности

- •6.2.1. Основные направления исследований

- •6.2.2. Сравнительное изучение рассудочной деятельности животных при помощи методик, разработанных л.В. Крушинским

- •6.2.2.2. Изучение способности животных к экстраполяции направления движения пищевого раздражителя.

- •6.2.2.3. Изучение способности животных к оперированию пространственно-геометрическими признаками предметов

- •6.2.2.3.1. Тест на способность к "оперированию эмпирической размерностью фигур" (тест на "размерность").

- •6.2.2.3.2. Результаты изучения способности к оперированию эмпирической размерностью фигур у представителей разных таксономических групп позвоночных.

- •6.2.2.4. Результаты сравнительного изучения рассудочной деятельности животных разных таксономических групп, полученные при помощи тестов, предложенных л.В.Крушинским.

- •6.3. Экспериментальное изучение когнитивных процессов

- •6.3.1. Понятие когнитивный процесс

- •6.3.1. Методы изучения когнитивных процессов (по: Зориной и Полетаевой 2001)

- •6.3.2.1.Выработка дифференцировочных условных рефлексов.

- •6.3.2.2. Формирование "установки на обучение".

- •6.3.2.3.Обучение "выбору по образцу".

- •6.3.2.4.Метод отсроченных реакций.

- •6.3.2.5. Пространственное обучение. Современная теория "когнитивных карт".

- •6.3.2.5.1. Метод обучения в лабиринтах.

- •6.3.2.5.1.1. Т-образный лабиринт.

- •6.3.2.5.1.2. Лабиринт с коридорами.

- •6.3.2.5.1.3 Радиальный лабиринт.

- •6.3.2.5.1.4. Водный лабиринт Морриса (водный тест).

- •6.3.2.5.2."Когнитивная карты" или "Мысленный план" лабиринта.

- •6.3.2.6. Латентное обучение.

- •6.3.2.7. Способность животных к ориентации в пространстве.

- •6.3.2.8. Изучение способности животных к обобщению и абстрагированию

- •6.3.3. Изучение когнитивных способностей приматов.

- •6.3.3.1. Орудийная деятельность приматов.

- •Раздел III основные закономерности формирования поведения

- •Тема 7 коммуникации животных

- •7.1. Язык животных

- •7.2. Органы чувств. Анализаторы

- •7.3. Способы коммуникаций животных

- •7.3.1. Тактильная чувствительность. Осязание

- •7.3.3. Зрительная коммуникация

- •7.3.4. Акустическая коммуникация

- •7.4. Биологическое сигнальное поле

- •Тема 8 формирование поведения животных. Биологические формы поведения

- •8.1.1.Поведенческий акт

- •8.1.2. Инстинкты

- •8.1.3. Обучение

- •8.1.4. Рассудочная деятельность

- •8.2. Интеграция поведения

- •8.2.1. Унитарные реакции

- •8.2.2. Сложные интеграции поведения

- •8.2.3. Формирование биологической формы поведения на примере охотничьего поведения волков

- •8.2.4. Формирование разных форм поведения домашних собак на основе охотничьего поведения волка

- •Тема 9 пищедобывательное поведение

- •9.1. Общее значение питания

- •9.2. Пищевая специализация животных

- •9.3. Формирование пищедобывательного поведения

- •9.4. Сложные формы поведения, связанные с питанием

- •9.1.4.6. Строительная деятельность, связанная с питанием.

- •9.1.4.7. Разведение насекомыми объектов питания.

- •9.1.4.8. Изменение пищедобывательного поведения под воздействием внешних условий.

- •9.5. Запасание корма

- •9.5.1. Причины вызывающие запасание корма

- •9.5.2. Изменчивость поведения, связанного с запасанием корма

- •9.5.3. Способы запасания пищи

- •9.5.4. Использование животными чужих запасов.

- •9.5.5. Запасание пищи птицами.

- •9.5.6. Экспериментальное изучение пространственной ориентации птиц, делающих запасы.

- •Тема 10 комфортное поведение. Строительное поведение

- •10.1. Комфортное поведение

- •10.1.1. Определение комфортного поведения

- •10.1.2. Типы комфортного поведения

- •10.1.2.4. Сон и отдых.

- •10.1.2.7. Валяние и чесание.

- •10.2. Строительная деятельность животных

- •10.2.1. Беспозвоночные (кроме насекомых)

- •10.2.1.1. Простейшие.

- •10.2.1.3. Моллюски.

- •10.2.2. Насекомые

- •10.2.2.1. Ручейники.

- •10.2.2.4. Защитные сооружения из пены.

- •10.2.2.5. Одиночные пчелы и осы.

- •10.2.2.6. Бумажные осы.

- •10.2.2.7. Медоносные пчелы.

- •10.2.2.8. Муравьи.

- •10.2.2.8. Термиты.

- •10.2.3. Рыбы

- •10.2.4. Земноводные

- •10.2.5. Пресмыкающиеся

- •10.2.6. Птицы

- •10.2.7. Млекопитающие

- •Тема 11 оборонительное поведение

- •11.1. Формирование оборонительного поведения

- •11.2. Агрессия (по е.Н. Мычко, м.Н.Сотская и др. Поведение собаки. М., 2003)

- •Раздел IV общественное и половое поведение животных

- •Тема 12 групповое поведение животных

- •12.1. Преимущества группового образа жизни

- •12.2. Структура сообщества и механизмы ее поддержания

- •12.2.1. Индивидуальная дистанция

- •12.2.2. Роль агрессии в поддержании структуры сообщества

- •12.2.3. Ритуализация поведения

- •12.2.3.1. Роль ритуализации в иерархических отношениях.

- •«Демонстративное поведение»

- •12.2.4. Иерархия

- •12.3. Сообщества животных

- •12.3.1. Одиночный образ жизни

- •12.3.2. Основные типы сообществ

- •12.3.3. Анонимные сообщества

- •12.3.4. Индивидуализированные сообщества

- •12.4. Структура популяций и внутрипопуляционные отношения (по Шилову, 1977)

- •12.4.1. Основные представления о структуре популяции

- •12.4.2. Интенсивное использование пространства. Оседлость

- •12.4.2.2. Маркировка участка обитания.

- •12.4.2.3. Территориальное поведение

- •12.4.2.3.3. Усложнение взаимоотношений между особями в группах разного типа, ведущих оседлый образ жизни.

- •12.4.3 Экстенсивное использование пространства. Кочевой образ жизни

- •12.4.3.3. Группы с иерархической структурой с вожаком во главе.

- •12.4.3.3.7. Иерархия ролей и "разделение труда" в социальных группировках

- •Тема 13 поведение, связанное с размножением

- •13.1. Половое размножение

- •13.1.1. Способы размножения

- •13.1.2. Процесс размножения

- •13.1.3. Роль полового размножения в эволюции

- •13.1.4. Типы брачных отношений

- •13.2. Половое поведение

- •13.2.1. Коммуникации в половом поведении

- •13.2.2. Ритуализация полового поведения

- •13.2.3. Брачные церемонии животных

- •13.3. Родительское поведение

- •13.3.1. Способы рождения

- •13.3.2. Забота о потомстве

- •13.3.3. Забота о потомстве у разных таксономических групп

- •Раздел V онтогенез поведения

- •Тема 14 онтогенез поведения

- •14.1. Особенности онтогенеза разных таксономических групп

- •14.2. Периодизация онтогенеза

- •14.2.1. Пренатальный период

- •14.2.2. Постнатальный период

- •14.3. Обучение в процессе онтогенеза

- •14.3.1. Врожденное поведение

- •14.3.2. Врожденное узнавание

- •14.3.3. Облигатное обучение

- •14.3.3.1. Запечатление

- •14.3.3.2. Натуральные условные рефлексы

- •14.3.4. Опосредованное обучение

- •14.3.5. Факультативное обучение и онтогенез

- •14.3.6. Врожденное и приобретаемое в индивидуальном развитии поведения

- •Тема 15 игровая деятельность животных и ее роль в процессе формирования поведения

- •15.1. Общая характеристика игры у животных

- •15.1.1. Классификация игр животных

- •15.2. Манипуляционные игры

- •15.3. Социальные игры

- •15.3.1. Игровая сигнализация

- •15.3.2. Значение совместных игр для взрослого поведения

- •15.4. Инстинктивные основы игрового познавания

- •15.5. Игры обезьян

- •15.5.1. Игра у обезьян как незавершенное или «не относящееся к делу» поведение

- •15.5.2. Социальные игры молодых обезьян

- •15.5.3. Социальная игра между обезьянами-родителями и их детьми

- •15.5.4. Развитие игры у обезьян

- •Раздел VI эволюция психики

- •Тема 16 эволюция психики

- •16.1. Истоки психики живых существ

- •16.2. Концепции стадиального развития психики

- •16.3. Элементарная сенсорная психика

- •16.4. Перцептивная психика

- •16.5. Интеллектуальная стадия развития психики

- •Тема 17 особенности психики разных систематических групп животных

- •17.1. Беспозвоночные

- •17.1.1. Простейшие

- •17.1.2. Кишечнополостные

- •17.1.3. Губки

- •17.1.4. Плоские черви

- •17.1.5. Возникновение нервной системы беспозвоночных

- •17.1.6. Кольчатые черви

- •17.1.7. Моллюски

- •17.1.8. Головоногие моллюски

- •17.1.9. Членистоногие

- •17.1.10. Насекомые

- •17.1.11. Общественные насекомые

- •17.2. Низшие позвоночные

- •17.2.1. Рыбы

- •17.2.1. Амфибии

- •17.3. Высшие позвоночные

- •17.3.1. Развитие нервной системы и психической деятельности высших позвоночных животных

- •17.3.2. Эволюция средств и способов коммуникаций животных

- •17.3.3. Роль обоняния для разных таксономических групп

- •17.3.4. Ориентировочно-исследовательская активность животных

- •17.3.5. Сложное обучение и уровень развития животных

- •17.3.6. Опосредованное обучение и сигнальная преемственность

- •17.3.7. Рассудочная деятельность и элементарное мышление животных

- •Раздел VII сравнительная психология

- •Тема 18 сравнительный анализ психики человека и высших антропоидов

- •18.1. Основные черты сходства и различия морфологии человека и антропоидов

- •18.2. Сравнительный анализ поведения

- •Тема 19 обучение человекообразных обезьян языкам-посредникам

- •Реакция люси на различные типы пищи, предъявлявшиеся во время первых четырех дней экзаменов

4.3.2. Гидравлическая модель к.Лоренца

Лоренц предложил гипотетическую модель осуществления реакций типа завершающих актов, общие принципы которой были заимствованы из гидравлики. Хотя в свое время модель активно использовалась для трактовки механизмов поведенческого акта, а положенные в ее основу принципы никогда не были опровергнуты, в настоящее время она представляет лишь исторический интерес.

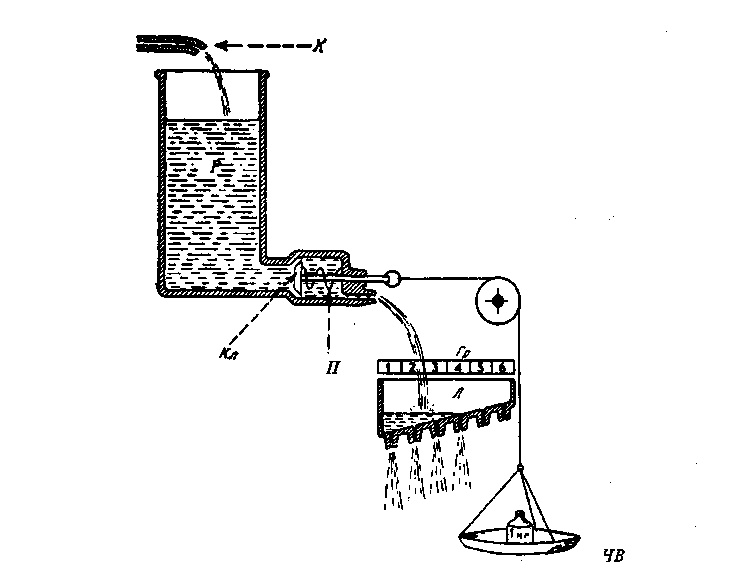

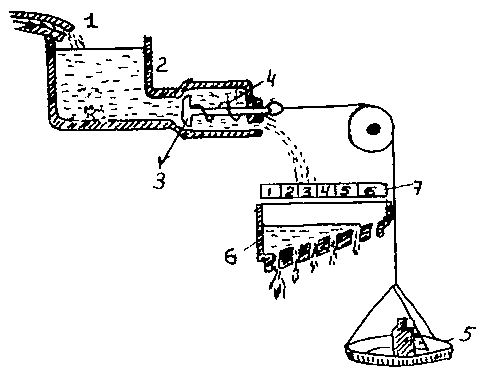

Рис. 1. "Гидравлическая модель" Лоренца. (по Зориной, Полетаевой, Резниковой, 2002, стр.71)

Основные конструктивные элементы модели Лоренц заимствовал из гидравлики, и модель иногда называли "психогидравлической". При повышении мотивации, например при лишении животного пищи, накапливается "специфическая энергия действия", т.е. энергия, которая относится только к чувству голода и не связана ни с какими другими типами поведения. В модели это представлено как постепенное накопление воды в резервуаре (Р), куда она поступает через кран (К). Вытекание воды из резервуара представляет собой активность животного, в частности двигательную активность. В норме выход из резервуара закрыт клапаном (Кл), который снабжен пружиной (П). Клапан открывается двумя способами. Первый – это помещение на чашку весов (ЧВ) грузов разного веса, что соответствует действию различных внешних раздражителей. Постепенно нарастающее давление воды в резервуаре и груз на чашке весов действуют в одном направлении: открывают клапан, Чем выше уровень воды, тем меньший груз необходимо добавить на чашку весов, а иногда открывание клапана обеспечивает только давление воды – это будет соответствовать активности вхолостую. Разные типы активности животного представлены в модели в виде разных отверстий в градуированном наклонном лотке (Л). При слегка открытом клапане воды выливается мало, она попадает лишь в первое, самое нижнее отверстие лотка. Это соответствует форме активности, имеющей самый низкий порог, т.е. одной из форм поискового поведения. Если клапан открывается сильнее, вода выливается и через другие отверстия лотка, что соответствует активности с более высоким порогом. Если вся вода вылилась, поведенческая реакция не проявляется, как бы ни были сильны действующие на животное стимулы. Понятие "истощение двигательного акта", которое используется в классической этологии, относится именно к этому случаю

4.3.3. Современная оценка гидравлической модели Лоренца

В определенных пределах предложенная Лоренцем модель хорошо описывает феноменологию инстинктивных действий, а также циклические изменения, происходящие в реактивности нервной системы животного к внешним раздражителям – снижение порога совершения действия, если оно долго не выполнялось, восстановление готовности к инстинктивным действиям после перерыва и возможность появления реакций на неспецифические раздражители. В течение некоторого времени она являлась стимулом к развитию новых исследований. Однако наряду с этим модель Лоренца неоднократно подвергалась критике, отчасти необоснованной, но отчасти и справедливой (например, механистичность построения). При создании модели принимались в расчет лишь самые общие черты, отражающие схему работы моделируемой системы, а также ее соответствие известным из опыта фактам. Хорошо иллюстрируя многие из известных феноменов, гидравлическая модель Лоренца была все же не в состоянии объяснить все многообразие поведения. Однако это свидетельствовало лишь о том, что представление о запасании "специфической энергии действия" имеет ограниченное применение, и соответствующие термины и понятия не универсальны.

Современная оценка концепции Лоренца о врожденном разрешающем механизме опирается на большое количество экспериментальных фактов, полученных в последние годы. Очевидно, что и "специфическая энергия действия” и ключевые стимулы – это понятия, которые в переводе на язык современной нейрофизиологии выражаются такими терминами, как "специфическое побуждение", активация той или иной мотивационной системы, а также видоспецифическая избирательность перцепторного аппарата. (см. ХРЕСТ. 6.2).