- •Л.М. Ломиашвили, л.Г. Аюпова

- •140010, Г. Люберцы Московской обл., Октябрьский пр-т, 403.

- •От авторов

- •Глава 1

- •2. Приобретение и совершенствование мануальных навыков в работе с различными подручными материалами.

- •3. Проведение анализа общей конструкции модели, определение основных пропор ций целого и частей.

- •4. Уяснение характера поверхности модели, определение микрорельефа, подчеркивание и воспроизведение индивидуальных особенностей форм объекта.

- •Глава 2 клинико-морфологическая характеристика зубочелюстной системы

- •Постоянные зубы

- •Морфометрия высоты коронок зубов

- •Мезиодистальный размер коронок зубов

- •Глава 3 пространственное моделирование зубов

- •Фрагменты анимационного фильма формообразование коронки 36 зуба"

- •Группа моляров

- •Первый моляр нижней челюсти

- •Моделирование первого моляра нижней челюсти

- •Второй моляр нижней челюсти

- •Моделирование второго моляра нижней челюсти

- •Первый моляр верхней челюсти

- •Моделирование первого моляра верхней челюсти

- •Моделирование второго моляра верхней челюсти

- •Группа премоляров

- •Зубная формула

- •Первый премоляр нижней челюсти

- •Моделирование первого премоляра нижней челюсти

- •Второй премоляр нижней челюсти

- •Моделирование второго премоляра нижней челюсти

- •Первый премоляр верхней челюсти

- •Моделирование первого премоляра верхней челюсти

- •В торой премоляр верхней челюсти

- •Моделирование второго премоляра верхней челюсти

- •Клык нижней челюсти

- •Моделирование клыка нижней челюсти

- •Вариабельность коронок нижних клыков

- •Первый резец нижней челюсти

- •Моделирование первого резца нижней челюсти

- •Второй резец нижней челюсти

- •Моделирование второго резца нижней челюсти

- •Первый резец верхней челюсти

- •Моделирование первого резца верхней челюсти

- •Моделирование второго резца верхней челюсти

- •Глава 4

- •Клинический пример 1

- •Клинический пример 2

- •Клинический пример 3

- •Клинический пример 4

- •Клинический пример 5

- •Клинический пример 6

- •Клинический пример 7

- •К линический пример 8

- •Клинический пример 9

- •Клинический пример 10

- •К линический пример 11

- •Клинический пример 12

- •Клинический пример 13

- •К линический пример 14

- •Клинический пример 15

- •Клинический пример 16

- •К линический пример 17

- •Клинический пример 18

- •Клинический пример 19

- •Клинический пример 20

- •Клинический пример 21

- •Клинический пример 22

- •К линический пример 23

- •Клинический пример 30

- •Клинический пример 31

- •Клинический пример 32

- •Клинический пример 33

- •Клинический пример 34

- •Клинический пример 35

- •Клинический пример 36

- •Клинический пример 37

- •Клинический пример 38

- •К линический пример 39

- •Клинический пример 40

- •К линический пример 41

- •Клинический пример 42

- •Клинический этап

- •Лабораторный этап

- •Клинический этап

- •Заключение

- •Приложения Приложение 1 тест "каков ваш творческий потенциал?" (выберите один из предложенных вариантов ответов)

- •49 И более баллов:

- •23 И менее баллов:

- •Приложение 3

- •Приложение 4

- •(Ломиашвили л.М., 1993 г.)

- •Глава 1. Методологические подходы в художественной стоматологии 7

- •Глава 2. Клинико-морфологическая характеристика зубочелюстной системы

- •Глава 3. Пространственное моделирование зубов 57

- •Глава 4. Клиническое применение основ художественного моделирования 201

Моделирование второго резца верхней челюсти

Учитывая морфологическое строение коронки верхнего бокового резца, а также его размерные характеристики, делаем заготовку предполагаемой модели из материала пластилин, выдерживая следующие соотношения:

Рис. 686-690 демонстрируют культю верхнего правого бокового резца с различных позиций.

Нсог |

|

MDcor |

|

VLcor |

8,38 мм |

|

6,93 мм |

: |

6,98 мм |

1,21 |

|

1,00 |

|

1,01 |

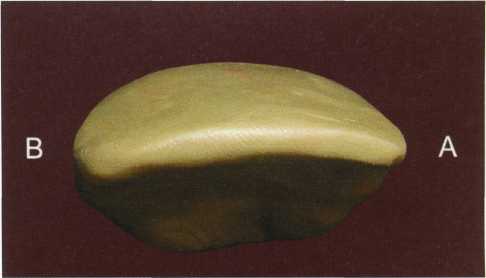

Со стороны вестибулярной (рис. 686), небной (рис. 687), режущей (рис. 688) поверхностей заготовка коронки напоминает форму трапеции, меньшее основание которой направлено к десневому краю, большее — к режущему.

Со стороны контактных медиальной (рис. 689), дистальной (рис. 690) поверхностей заготовка имеет форму треугольника, верхушка которого обращена также к режущему краю, основание к десневому краю.

Рис. 687

Рис. 688

192

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ

Рис. 690

Таким

образом, изначально задан объем коронки

зуба, ограниченный габаритными

очертаниями

(высота коронки, ширина коронки, толщина

коронки).

Таким

образом, изначально задан объем коронки

зуба, ограниченный габаритными

очертаниями

(высота коронки, ширина коронки, толщина

коронки).

Занимаемся оформлением вестибулярной поверхности (рис. 691-693). Выкладываем пологий медиальный валик (1), идущий от медиального угла коронки, незначительно изги-

Рис. 691 Рис. 692

Рис. 691—692. А — медиальная сторона; В — дистальная сторона; 1 — медиальный валик; 2 — дистальный валик; 3 — медиальный угол; 4 — дистальный угол

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗУБОВ

193

бающийся в ее цервикальной трети. Затем выстраиваем также пологий дистальный валик (2), берущий начало от дистального угла коронки, заканчивающийся в цервикальной ее трети.

Рис. 693. А — медиальная сторона; В — дистальная сторона

Сформированные краевые валики конту-рируют боковые грани верхнего правого латерального резца, придавая вестибулярной поверхности трапециевидные очертания. Постепенно оформляются четче выраженный медиальный угол (3) коронки, и округлый дистальный угол (4), что в клинической стоматологии помогает правильно определить признак принадлежности зуба к той или иной стороне.

Далее заполняем среднюю треть коронки верхнего правого латерального резца (рис. 694, 695). Формируем продольный валик (3), который создает на режущем крае незначи-

Рис. 695

Рис.

694—695. А — медиальная сторона; В —

дистальная сторона;

Рис.

694—695. А — медиальная сторона; В —

дистальная сторона;

1 — медиальный валик; 2 — дистальный валик; 3 — продольный валик; 4 — медиальное углубление; 5 — дистальное углубление

тельное возвышение, а в цервикальной трети участвует в образовании экватора коронки. Созданные валики (медиальный — (1), дистальный — (2), продольный — (3)) соответствуют мамелонам (эмалево-дентинным валикам) коронки, между которыми образуются углубления в виде незначительных канавок (медиальное — (4), дистальное — (5)).

Рис. 696, 697 отображают ход, направленность основных морфологических элементов, которые задают соответствующий рельеф вестибулярной поверхности верхнего правого латерального резца. Демонстрируется характерная конфигурация вестибулярного контура при обзоре коронки латерального резца с дистовестибулярной стороны. Цервикальная треть коронки (1) имеет выпуклость и соответственно этому, элементы, расположенные в данной морфологической зоне, располагаются в определенной плоскости, которая направлена вес-тибулярно, кнаружи. В средней трети (2) направленность морфологических элементов со-

194 ♦ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕМ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ

Рис. 697.1 — цервикальная треть; 2 — средняя треть; 3 — жущая треть

вершенно

иная, а плоскость, в которой они

располагаются, имеет вертикальный ход.

В области режущей трети (3) отмечается

наклон коронки орально и всех имеющихся

элементов соответственно

внутрь, что приводит к изменению

плоскости, относительно которой

формируется вестибулярный контур

коронки. Отмоделированные основные

морфологические элементы,

а также оформленный микрорельеф

вестибулярной поверхности создает

многогранность изображения. Присутствие

множества плоскостей, плавно переходящих

друг в друга, наличие

незначительно изогнутых линий,

грациозность созданных поверхностей

придает Вашей

конструкции индивидуальность и

неповторимость.

вершенно

иная, а плоскость, в которой они

располагаются, имеет вертикальный ход.

В области режущей трети (3) отмечается

наклон коронки орально и всех имеющихся

элементов соответственно

внутрь, что приводит к изменению

плоскости, относительно которой

формируется вестибулярный контур

коронки. Отмоделированные основные

морфологические элементы,

а также оформленный микрорельеф

вестибулярной поверхности создает

многогранность изображения. Присутствие

множества плоскостей, плавно переходящих

друг в друга, наличие

незначительно изогнутых линий,

грациозность созданных поверхностей

придает Вашей

конструкции индивидуальность и

неповторимость.

Рис. 698 отображает внешний вид коронки верхнего бокового правого резца после оформления его вестибулярной поверхности. Фиксируется разница в толщине коронки в

проекции режущего края и пришеечной области по вестибулолингвальному направлению. Незначительная площадь режущего края резца позволяет ему врезаться в подлежащие ткани и их рассекать, а большая площадь основания коронки придает зубу устойчивость.

Рис.

698. А — медиальная сторона; В — дистальная

сторона

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗУБОВ

195

Рис. 700

Рис. 702

Рис.

699—702. А — медиальная сторона; В —

дистальная сторона;

Рис.

699—702. А — медиальная сторона; В —

дистальная сторона;

1 — медиальный валик; 2 — дистальныи валик; 3 — продольный валик; 4 — медиальное углубление; 5 — дистальное углубление;

6 — цервикальный поясок; 7 — фиссура цервикального пояска; 8 — медиальный эмалевый валик; 9 — дистальныи эмалевый валик

196

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ

—

(9), которые занимают

пространство между краевыми и продольным

валиками, за канчи-ваясь

в средней трети коронки бокового резца.

После их нанесения дифференциация

небной

поверхности усиливается, образуется

своеобразный микрорельеф.

—

(9), которые занимают

пространство между краевыми и продольным

валиками, за канчи-ваясь

в средней трети коронки бокового резца.

После их нанесения дифференциация

небной

поверхности усиливается, образуется

своеобразный микрорельеф.

При моделировании медиальной контактной поверхности оформляем зону максимальной выпуклости коронки бокового резца (рис. 703, 704). Выкладываем небольшое возвы-

Рис. 703 Рис. 704

Рис. 703—704. С — вестибулярная сторона; D — небная сторона; 1 — зона медиального контакта.

шение, располагающееся в средней части коронки зуба (1), затем объединяем медиальные валики вестибулярной и небной поверхностей, заполняя просранство, напоминающее форму треугольника, верхушка которого направлена к режущему краю, основание к десневому. Аналогичным образом происходит моделирование дистальной контактной поверхности (рис. 705, 706). Зона максимальной выпуклости коронки располагается в средней ее части,

Рис. 705 Рис. 706

Рис. 705—706. С — вестибулярная сторона; D — небная сторона; 1 — зона дистального контакта

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗУБОВ

197

с

незначительным смещением к цервикальной

трети. Формируем возвышение (1),

затем объединяем

дистальные валики вестибулярной и

небной поверхностей, моделируя

треугольное

пространство, являющееся дистальнои

контактной поверхностью.

с

незначительным смещением к цервикальной

трети. Формируем возвышение (1),

затем объединяем

дистальные валики вестибулярной и

небной поверхностей, моделируя

треугольное

пространство, являющееся дистальнои

контактной поверхностью.

Демонстрируется конечный вариант оформленного верхнего правого бокового резца с различных позиций (рис. 707-710).

Рис. 708

Рис. 710

198

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ

Умение воспользоваться тонкими механизмами моделирования микрорельефа поверхностей в практической деятельности дает неплохие результаты, а созданная Вами конструкция приобретает индивидуальность, называясь в прямом смысле "ручной работой".

Исходя из принципов самоорганизации и аутоволновых процессов кристаллизации можно предположить, что существуют закономерности, по которым идет построение зубов, находящиеся под контролем генетических особенностей индивида. Природа приводит в систему, располагает в определенном порядке, устанавливает многоэтапную последовательность преобразований в морфогенезе зубочелюстной системы. В этом проявляется калейдоскоп природы (рис. 711).

Рис.711

Практическое моделирование можно осуществлять, учитывая закономерности в формообразовании зубов на основе единого модуля (клыка). При этом необходимо максимально приблизиться к природе, то есть тщательно изучить особенности индивидуума, воссоздать конструкцию, близкую по форме и цвету к естественным тканям, не нарушив при этом биомеханику зубочелюстной системы.

Все вышеперечисленные закономерности в процессе формообразования зубов облегчают исполнение восстановительных работ в клинической стоматологии. Нет пределов совершенства в моделировании различных вариантов зубов.

Только искусству дано вплотную приблизиться к красоте

Рамонтас Дихавичюс