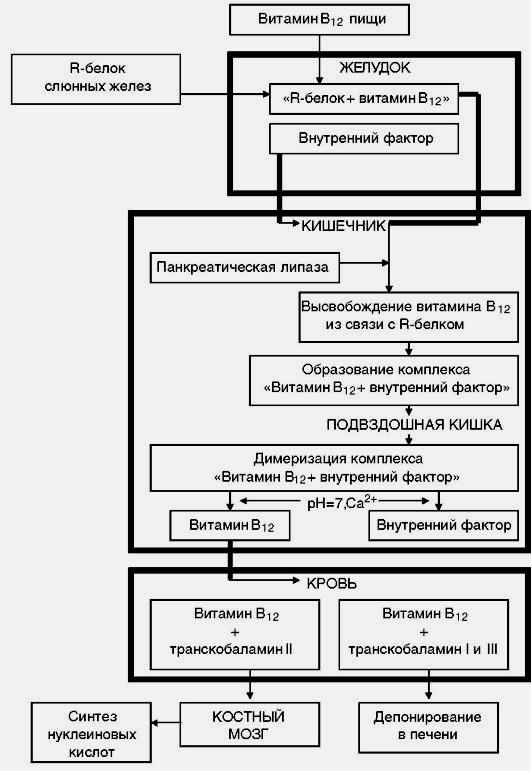

- •Обмен витамина в12 и патогенез в12-дефицитных анемий (по Ходосовскому м.Н., Маслакову д.А. И др., 2004 г.) (рис.2)

- •2. Патологические формы эритроцитов, патологические включения в эритроциты.

- •Цветовой показатель:

- •Включения в эритроцитах

- •3. Мегалобластические анемии. Анемии при недостатке витамина в12 и фолиевой кислоты, дефиците эритропоэтина и других факторов эритропоэза.

- •Этиология и патогенез

- •Анемия, обусловленная нарушением эритропоэза

- •4. Ахрестические анемии: причины, механизмы развития, клинические проявления.

- •5. Анемии в результате подавления эритропоэза токсическими воздействиями, ионизирующей радиацией, аутоиммунными процессами.

- •6. Апластические анемии. Этиология, патогенез, основные клинические проявления.

- •Этиология

- •Клиника

- •Лабораторные данные

3. Мегалобластические анемии. Анемии при недостатке витамина в12 и фолиевой кислоты, дефиците эритропоэтина и других факторов эритропоэза.

Мегалобластические анемии на почве недостаточного питания в наших широтах очень редки, так как вегетарианцы получают витамин В12 в яичном желтке, а фолиевую кислоту — также в свежих зеленых овощах.

Мегалобластические анемии при лейкозах наблюдались неоднократно. Частично их ставят в связь с большой потребностью злокачественных клеток в фолиевой кислоте, а частично — с лечением антагонистами фолиевой кислоты (аминоптерин).

Недавно описаны (Girwood) также мегалобластические анемии после длительного лечения эпилепсии противосудорожными медикаментами, которые ясно выступают в качестве ингибиторов энзимных систем и препятствуют образованию фолиевой кислоты.

Анемии вследствие нарушения кровообразования

Группа анемий, объединенных одним общим механизмом развития, который заключается в нарушении или полном прекращении эритропоэза в результате дефицита веществ, необходимых для осуществления нормального кроветворения, носит название дефицитных анемий. Сюда относят дефицит микроэлементов (железо, медь, кобальт), витаминов (В12, В6, В2, фолиевая кислота) и белков.

При замещении костномозговой полости жировой, костной или опухолевой тканью (метастазы опухолей в костный мозг, лейкоз), а также при действии физических (ионизирующая радиация) и химических факторов, некоторых микробных токсинов и лекарственных препаратов развиваются анемии в результате сокращения площади кроветворения.

В12-дефицитные и фолиеводефицитные анемии. Витамин В12 и фолиевая кислота — кофакторы синтеза ДНК. Их дефицит сопровождается нарушением процессов пролиферации клеток с высоким кругооборотом — клеток крови, клеток кишечного эпителия и как следствие развитием анемии, характеризующейся наличием и костном мозгу мегалобластов, расстройствами пищеварения. Сочетанный дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты встречается редко, чаще наблюдается изолированный дефицит витаминов.

Этиология. Дефицит витамина В12 чаще развивается в результате нарушения его всасывания при снижении секреции внутреннего фактора Касла (рис. 2) вследствие атрофии слизистой желудка либо после резекции желудка (агастрические анемии). У большинства на больных с дефицитом витамина В12 обнаруживаются антитела, направленные против обкладочных клеток желудка и внутреннего фактора Касла. В12- и фолиеводефицитные состояния могут разминаться также при инвазии широким лентецом, поглощающим большое количество витамина В12, при беременности, нарушении всасывания витамина В12 в кишечнике, реже — при недостатке поступления с пищей (табл. 2).

Под названием В12-фолиево-ахрестической анемии, то есть анемии от неиспользования, имеется в виду состояние, когда костный мозг не в состоянии использовать находящиеся в крови антианемические субстанции, то есть витамин В12 и фолиевой кислоты. При этом отсутствуют признаки поражения пищеварительного тракта, желудочный сок содержит и соляную кислоту, и пепсин, отсутствуют и признаки поражения нервной системы. Отсутствует желтушность, не увеличены печень и селезёнка. Печень умерших от ахрестической анемии содержит витамин В12 и фолиевую кислоту, но эти витамины не усваиваются костным мозгом. В настоящее время это состояние рассматривается как предлейкоз.

Таблица 2. Причины развития мегалобластных анемий

В12-дефицитная анемия |

Фолиеводефицитная анемия |

Недостаточное поступление витамина В12 с пищей: Голодание; Строгая вегетарианская диета. Нарушение всасывания и утилизация витамина В12: У недоношенных детей; Дефицит внутреннего фактора Касла (болезнь Аддисона–Бирмера): Наследственная форма — аутосомно-доминантное заболевание, связанное с секрецией слизистой желудка биологически неактивного фактора Касла либо отсутствием его секреции; Приобретённая форма, связанная с образованием аутоантител к внутреннему фактору Касла или обкладочным клеткам желудка, угнетением секретирующей функции желудка вследствие атрофии слизистой оболочки, резекции, рака и др. Патология тонкого кишечника (энтерит, полипоз, спру, резекция, рак и др.); Заболевания поджелудочной железы; Приём лекарственных препаратов (оральных контрацептивов, противотуберкулёзных средств, колхицина и др.). Повышенное расходование витамина В12: В физиологических условиях (при беременности, лактации, в пубертатном периоде); В условиях патологии (при гипертириозе, заболеваниях печени, злокачественных новообразованиях). Конкурентное потребление витамина В12 (широким лентецом при дифиллоботриозе, патологической микрофлорой при дивертикулёзе, синдроме «слепой кишки»). Нарушение транспорта витамина В12: При наследственном дефиците транскобаламина II |

Недостаточное потупление фолиевой кислоты с пищей: Голодание; Вскармливание грудных детей козьим молоком; Отсутствие зелёных овощей в пищевом рационе; Длительная термическая обработка пищи. Нарушение всасывания и утилизация витамина и утилизация фолиевой кислоты: У недоношенных детей; дефицит витамина В12; патология тонкого кишечника (энтерит, полипоз, тропическая спру, глютеновая энтеропатия, резекция, рак и др.); алкоголизм; приём лекарственных препаратов (оральных контрацептивов, противосудорожных, противотуберкулёзных препаратов и др.). Повышенное расходование фолиевой кислоты: В физиологических условиях (при беременности, лактации, в пубертатном периоде); В условиях патологии — при заболеваниях с высокой скоростью процессов пролиферации клеток (гемолитические анемии, множественная миелома, сублейкемический миелоз), туберкулёзе и др. Нарушение депонирования фолиевой кислоты: (при токсическом и вирусных гепатитах, циррозе печени, гепатоцеллюлярном раке и др.) |

Пернициозная анемия (болезнь Аддисона-Бирмера). Представляет собой одну из форм заболевания, связанного с дефицитом фактора Касла и связанной с ним недостаточностью витамина В12. Различают наследственную и приобретенную формы болезни (см. табл.2). Приобретенная форма анемии чаще развивается у лиц пожилого возраста (в среднем в возрасте 60 лет), редко встречается у детей в возрасте до 10 лет (ювенильная форма). Заболевание характеризуется поражением трех систем: пищеварительной (воспаление и атрофия сосочков языка, гистаминрезистентная ахилия, связанная с глубокой атрофией слизистой желудка, в peзультате чего железы дна и тела желудка прекращают выработку внутреннего фактора Касла - гастромукопротеина), нервной (фуникулярный миелоз - дегенерация задних и боковых столбов спинного мозга, нарушение кожной и вибрационной чувствительности, мышечно-суставного чувства, изменение ахилловых, коленных и др. рефлексов) и кроветворной (гиперхромная макроцитарная мегалобластическая анемия).

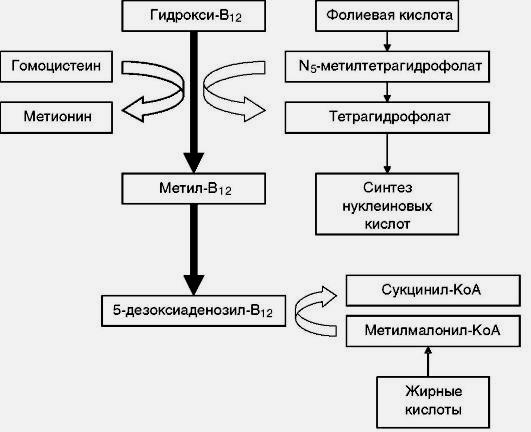

Патогенез. Расстройства пищеварения и переход на мегалобластический тип кроветворения обусловливаются резким снижением активности В12-зависимых энзимов, участвующих в метаболизме фолатов (соли фолиевой кислоты), необходимых для синтеза ДНК. При этом обнаруживается yменьшение активности метилтрансферазы, сопровождающееся кумуляцией в клетках неактивного метилтетрагидрофолата и нарушением синтеза ДНК (синтез РНК не страдает) (рис. 14-7), что приводит к удлинению S-фазы клеточного цикла и патологии деления и созревания эпителиальных клеток желудочно-кишечного тракта и миелокариоцитов. В костном мозгу развивается мегалобластоз.

Нарушение кроветворения связано с замедлением темпа мегалобластического эритропоэза в результате удлинения времени митотического цикла и сокращения числа митозов: вместо трех митозов, свойственных нормобластическому эритропоэзу, регистрируется только один. Срок жизни эритроцитов сокращается до 30-40 дней (в норме - 90 дней). Часть клеток погибает на ранних стадиях развития. Распад мегалобластов в костном мозгу, наряду с их замедленной дифференциацией, и мегалоцитов в крови приводит к тому, что процессы кроветворения не компенсируют процессы кроверазрушения. Развивается мегалобластическая анемия.

В основе неврологических расстройств (фуникулярный миелоз) лежит нарушение превращения метилмалонил-КоА в сукцинил КоА при недостатке 5-дезоксиаденозил-В12 (см. рис. 14-7) и накопление в нервной ткани токсичных метилмалоновой и пропионовой кислот, вызывающих жировую дистрофию нервных клеток и демиелинизацию нервных волокон спинного мозга и периферических нервов.

При монодефиците фолиевой кислоты нарушения метаболизма жирных кислот в нервной ткани, а следовательно, признаки неврологических расстройств отсутствуют.

Картина крови. В периферической крови обнаруживаются гиперхромная анемия (цветовой показатель 1,2-1,5), явления пойкилоцитоза с тенденцией к овалоцитозу, анизоцитоза с выраженным макроцитозом и мегалоцитозом. Характерны явления анизохромии и гиперхромии эритроцитов; могут обнаруживаться полихроматофильные и оксифильные мегалобласты, эритроциты с тельцами Жолли, кольцами Кабо, азурофильной зернистостью. Средний диаметр эритроцитов увеличивается до 8,2-9,5 мкм, их средний объем превышает 100 фл (110-160 фл). Регистрируется умеренная лейкопения с нейтропенией при полном отсутствии малочисленных форм гранулоцитов - эозинофилов и базофилов (анэозинофилия, абазофилия). Встречаются гиперсегментно-ядерные нейтрофилы (дегенеративный ядерный сдвиг вправо), редко - гигантские формы нейтрофилов. Количество тромбоцитов уменьшается, часть их имеет крупные размеры (6-10 мкм и более).

Костный мозг гиперклеточный за счет накопления незрелых (негемоглобинизированных) ядросодержащих форм клеток красного ряда. На препаратах костного мозга обнаруживаются мегалоциты и мегалобласты, гигантские формы метамиелоцитов.

Рис. 14-6. Схема метаболизма витамина В12 в организме

Рис. 14-7. Схема биохимических реакций, протекающих в организме с участием витамина В12 и фолиевой кислоты (по В.В. Долгову и соавт., 2001)

Анемии при дефиците эритропоэтина и других факторов эритропоэза.

Анемия вследствие недостаточности эритропоэтина1 — нормохромная (иногда гипохромная) нормоцитарная гипорегенераторная анемия. Недостаточность эритропоэтина возникает при ХПН(хронической почечной недостаточности), когда возрастает содержание в крови конечных продуктов азотистого обмена и клиренс креатинина <45 мл/мин. Выраженность анемии обычно зависит от тяжести почечной недостаточности (наиболее тяжело протекает при первичном поражении клубочкового аппарата).