- •Конспект лекций Jet Propulsion.

- •Содержание

- •Об изучении дисциплины.

- •Тема 1 Дальнемагистральный самолёт, основные данные и облик

- •1.0 Введение

- •1.1 Коммерческий облик (основные данные)

- •1.2 Дальнемагистральный самолет

- •1.3 Двигатель для дальнемагистрального самолёта

- •1.4 Используемые единицы

- •1.5 Стандартная атмосфера

- •1.6 Проблемы окружающей среды

- •Тема 2 Аэродинамика самолета

- •2.0 Введение

- •2.1 Параметры крыла

- •2.2 Подъемная сила, лобовое сопротивление, расход топлива и дальность полета

- •2.3 Уравнение дальности Брегэ

- •2.4 Выбор тяги двигателя

- •2.5 Масса двигателя и расход топлива

- •Тема 3 Создание тяги в реактивном двигателе

- •3.0 Введение

- •3.1 Изменение импульса

- •3.2 Тяговая эффективность

- •3.3 Полная эффективность

- •Тема 4 Цикл газовой турбины.

- •4.0 Введение

- •4.1 Принцип работы газовой турбины

- •4.2 Изоэнтропическая эффективность процессов и работа цикла

- •4.3 Гтд, Тепловая эффективность цикла

- •4.4 Свойства газа (рабочего тела)

- •4.5 Газовая турбина и реактивный двигатель

- •5.0 Введение

- •5.1 Турбореактивный и двухконтурный

- •5.2 Двигатели большой степени двухконтурности

- •5.4 (C). Двигатель General Electric «ge90», (диаметр вентилятора на входе 3.12м).

- •5.3 Температура на входе в турбину

- •Тема 6 Элементы механики течения сжимаемого газа

- •6.0 Введение

- •6.1 Несжимаемый и сжимаемый поток(течение)

- •6.2 Статическое и заторможенное состояния

- •6.3 Запертое сопло

- •6.4 Приведенный массовый поток

- •7.1 Определения и условные обозначения

- •7.2 Определение реактивной скорости и степени повышения давления в вентиляторе

- •7.3 Удельный расход топлива с учетом установки двигателя на самолет

- •Р исунок 7.4

- •7.4 Соотношение реактивных скоростей в контурах

- •8.0 Введение

- •8.1 Параметры и характеристики двигателя

- •8.2 Безразмерные переменные двигателя

- •8.3 Безразмерное представление тяги

- •8.4 Практические параметры для вычислений

- •9.0 Введение

- •9.1. Уравнение работы Эйлера

- •9.2 Коэффициент расхода и коэффициент работы

- •9.3 Осевая турбина

- •9.4 Осевой центральный компрессор

- •9.1(2) Лопатки осевых компрессоров и турбин

- •9.2(2) Осевая турбина

- •9.3(2) Осевой центральный компрессор

- •Тема 10 Камера сгорания

- •10.1 Выделение химической энергии

- •10.2 Относительный расход топлива и температура перед турбиной

- •10.3 Скорость горения и стабилизация пламени

- •10.4 Ограничения подачи топлива и эффективность горения

- •10.5 Охлаждение стенок кольцевых камер сгорания

- •10.6 Эмиссия: возникновение, управление и контроль

- •11.0 Введение

- •11.1 Свойства газов в газовой турбине

- •11.2 Реактивное сопло

- •11.3 Вентилятор

- •11.4 Центральный компрессор ( компрессор вд)

- •11.4.1 Определение эффективности, изоэнтропическая и политропическая эффективность

- •11.4.2 Нерасчетные режимы многоступенчатых компрессоров

- •11.5 Характеристики турбин

- •12.0 Введение

- •12.1 Допущения и упрощения

- •12.2 Одновальный турбореактивный двигатель

- •12.2.1 Отношение давлений в турбине. Баланс мощностей турбины и компрессора

- •12.2.2 Согласование работы турбины и реактивного сопла

- •12.2.3 Рабочая линия компрессора

- •12.3 Двухвальный турбореактивный двигатель

- •12.4 Двухвальный турбовентиляторный двигатель большой степени двухконтурности.

- •12.5 Трехвальный турбовентиляторный двигатель большой степени двухконтурности.

- •13.0 Введение

- •13.1 Типы боевых самолетов

- •13.2 Требования к боевому самолету

- •13.3 Параметры изучаемого проекта

- •14.0 Введение

- •14.1 Подъем и ускорение

- •14.2 Лобовое сопротивление и подъемная сила

- •14.3 Энергетическая и специфическая избыточная мощность

- •14.4 Эксплуатация на пониженных режимах

- •14.5 Управляемый вектор тяги

- •15.0 Введение

- •15.1 Удельная тяга

- •15.2 Особенности двигателей с высокой удельной тягой

- •15.2.1 Смешение потоков газогенератора и внешнего контура

- •15.2.2 Компрессор нд или вентилятор

- •15.2.3 Основной компрессор

- •15.2.4 Камера сгорания

- •15.2.5 Турбина

- •15.2.6 Форсажная камера

- •15.2.7 Реактивное сопло

- •15.2.8 Сверхзвуковое входное устройство

- •15.3 Термодинамический цикл двигателей боевых самолетов

- •15.4 Некоторые ограничения для двигателей боевых самолетов

- •15.5 Режимы работы двигателя

- •16.0 Введение

- •16.1 Стандарт технологии

- •16.2 Полный расчет двигателя

- •16.3 Выбор полной степени повышения давления

- •16.4 Выбор степени повышения давления вентилятора

- •16.5 Размер двигателя для максимального режима

- •16.6 Эффект дожигания (использования форсажа)

- •16.7 Эффект изменений в принятых параметрах

- •17.0 Введение

- •17.1 Значение нерасчетных режимов

- •17.2 Альтернативные проекты

- •17.3 Модель двухконтурного двухвального двигателя

- •17.3.1 Запертые турбины

- •17.3.2 Баланс мощности вала нд

- •17.3.3 Расход воздуха

- •17.3.4 Метод решения

- •17.4 Влияние изменения температуры перед турбиной

- •17.5 Размерный анализ и расчет характеристик

- •17.6 Проекты 1 и 2 двигателя на максимальном и боевом режимах

- •17.7 Работа двигателя при пониженной тяге

- •18.0 Введение

- •18.1 Компрессоры

- •18.2 Турбины

- •19.0 Введение

- •19.1 Смешение потоков в двигателе высокой степени двухконтурности

- •19.2 Эффекты изменения параметров на стадии проектирования

- •19.3. Эффекты изменения параметров выполненного двигателя

- •19.4 Высокоскоростной гражданский транспорт

- •19.5 Проект самолета большой дальности

9.2(2) Осевая турбина

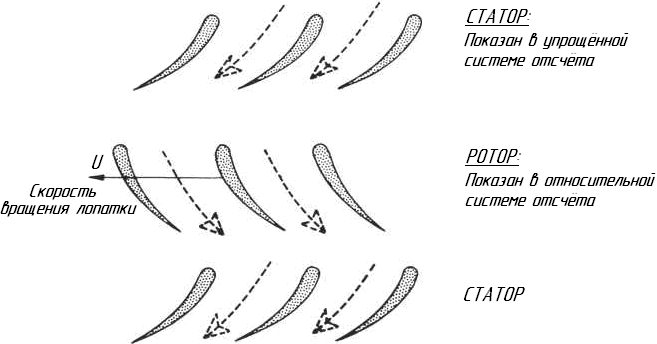

Концептуально, легче понять работу турбины, чем компрессора, поэтому мы начинаем с рассмотрения турбины. На рисунке 9.4 показаны полторы ступени турбины: ряд статора, далее по потоку ряд ротора и затем второй ряд статора. При проектировании ряды в турбинах располагают близко друг к другу, промежуток при этом составляет около 20 % от хорды лопатки, скорость вращения ротора обычно не отличается от скорости звука. В рядах ротора и статора поток ближе к тангенциальному направлению на выходе, чем на входе. К счастью, ещё давным-давно, был придуман метод, позволяющий с достаточной точностью смоделировать процесс для технических целей, который теперь успешно используется в теории газовых турбин.

Для получения достаточно точных расчётов течения газа в технических целях применяют метод, суть которого состоит в использовании своей системы координат, установленной для ряда лопаток ротора и статора: при рассмотрении ряда статора используют неподвижную систему координат, а скорости при этом характеризуются как абсолютные. Для ротора используется система, которая перемещается с ротором со скоростью U; здесь компоненты скорости характеризуются как относительные.

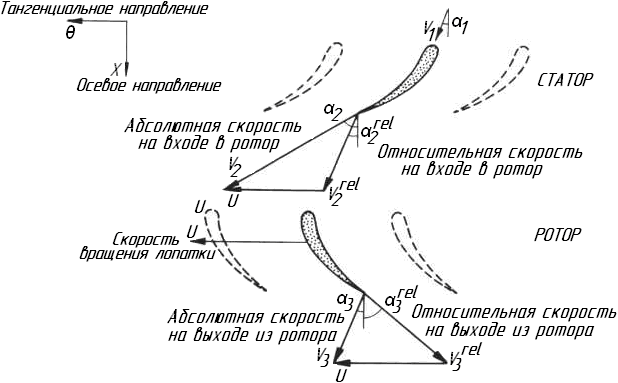

Рисунок 9.4. Схематическое представление ступени осевой турбины.

Состояния на выходе из

статора станут состояниями на входе в

ротор, и этот переход от относительной

к абсолютной скорости будет снова и

снова повторяться в каждой ступени.

Подход основывается на использовании

треугольников скоростей,

показанных на рисунке 9.5. Здесь принимаются

за абсолютную

скорость V,

а за относительную – скорость

![]() .

Поток входит в ряд статора 1 со скоростью

V1,

под углом α1

к осевому

направлению. В этом сечении осевые и

тангенциальные компоненты представлены

в виде:

.

Поток входит в ряд статора 1 со скоростью

V1,

под углом α1

к осевому

направлению. В этом сечении осевые и

тангенциальные компоненты представлены

в виде:

![]() и

и

![]() ,

соответственно.

,

соответственно.

Рисунок 9.5. Осевая ступень турбины и треугольники скоростей.

На выходе из статора

абсолютная скорость -

V2,

с её осевыми и тангенциальными

компонентами, определяемыми так же, как

и скорость V1.

Относительная скорость, для

наблюдателя, на входе в ротор

![]() ,

может быть получена из векторных

дополнений треугольника. Здесь

рассматривается тот случай, когда осевая

скорость равна, и в абсолютных и

относительных системах отсчета, те есть

,

может быть получена из векторных

дополнений треугольника. Здесь

рассматривается тот случай, когда осевая

скорость равна, и в абсолютных и

относительных системах отсчета, те есть

![]() ,

но тангенциальные скорости отличаются:

,

но тангенциальные скорости отличаются:

|

(9.6) |

Из компонентов выражения скорости легко получить различные углы, например:

|

(9.7) |

И так далее для других возможных комбинаций.

Таким же образом задаются условия для выхода потока из ротора:

|

(9.8) |

Для упрощения уравнений в обоих случаях принято, что величина скорости вращения лопаток U на входе и на выходе равна, другими словами не учитывается радиальное изменение положения лопаток, через которые проходит поток. Принимая во внимание это ограничение на постоянный радиус легко заметить, что энтальпия торможения на входе и на выходе из ротора, при использовании аналогичной (или той же самой) системы координат, остаётся величиной постоянной, то есть:

![]() ,

,

где

|

(9.9) |

Аналогичная ситуация наблюдается для лопаток ряда статора, для которых проявляется признак торможения энтальпии в абсолютных координатах. (Хотя для ряда статора это утверждение остаётся истинным даже при различных радиусах). В роторе и статоре, даже при отсутствии потерь, относительное давление торможения будет постоянным; фактически, потери происходят и в ряде лопаток турбины между 3 % и 6 % выхода, при этом обычно теряется динамическое давление лопаток.

Уравнение работы Эйлера показывает абсолютное понижение энтальпии торможения при переходе через ступень, показанной на рисунке 9.5:

|

(9.10) |

с введением ограничения по постоянному радиусу выражение упрощается. Это уравнение может быть переписано в терминах относительной тангенциальной скорости как:

|

(9.11) |

где

![]() и

и

![]() направлены в одну сторону, так как

скорость вращения лопаток ускоряется.

направлены в одну сторону, так как

скорость вращения лопаток ускоряется.

Если осевая скорость выбрана величиной постоянной, в соответствии с уравнением (9.10), тогда выражение упрощается и принимает вид:

|

(9.12) |

которое эквивалентно:

|

(9.13) |

где

![]() и

и

![]() направлены в одну сторону в соответствии

с выбранными направлениями скоростей

и

.

направлены в одну сторону в соответствии

с выбранными направлениями скоростей

и

.

Этот обмен работы происходит даже при реальных потерях. Эффект потерь должен создать большее снижение давления, чем для случая с той же самой температурой, при изоэнтропической потере. Если проект машины неудовлетворителен, однако, количество потерь может возрасти, обычно ограничиваются диапазонам подобных потерь и .

Ступень турбины может быть представлена как расширяющийся ряд лопаточного венца, в котором скорость увеличивается. Если высокое давление, существующее в камере сгорания расширить в отдельной ступени, тогда действительно разовьётся высокая скорость (приблизительно 1 450 м / сек), которую не будет возможно использовать эффективно по назначению. Хитрость турбины заключается в том, что каждый ряд должен создавать меньшее расширение, обычно согласующееся со скоростями звука на данной ступени, а затем, изменяя систему отсчёта, уменьшить её на выходе к следующему лопаточному венцу. Этот процесс можно наблюдать на рисунке 9.5, где скорость, на выходе из статора, в абсолютной системе отсчёта, довольно высока, но соответствующая ей скорость на входе в ротор уже заметно меньше по величине. Аналогично скорость, на выходе из ротора высока в относительной системе отсчёта, но соответствующая ей скорость в абсолютной системе отсчёта на входе в статор заметно ниже. Каждый ряд лопаток турбины принимает поток, направление которого не очень отличается от осевого направления, и поворачивает его в сторону тангенциального, таким образом, сокращая площадь потока и увеличивая его скорость.

Упражнение 9.6

В упражнении 9.5 была установлена безразмерная работа на выходе из ступеней основной турбины на среднем радиусе. Возьмите Vx/Um = 0.55 и предположите, что во всех ступенях поток является осевым в каждом ряде статора в абсолютной системе отсчета; это определяет треугольник скоростей на выходе из ротора так же, как условия на входе в статор. Найдите направление потока из лопаток статора. Предположите, что осевая скорость является постоянной от входа до выхода. Изобразите треугольники скоростей и эскиз поперечного сечения лопатки, чтобы получить желательную нагрузку. (Предположите, что направление потока то же самое, что и на выходе из лопатки). (Ответ: α2 = 74.6 °)

Упражнение 9.7*

Длина

лопаток турбины в радиальном направлении

еще не была выбрана. Предположите, что

поток заперт на выходе из первой ступени

статора. Зная массовый расход, температуру

торможения

(которая равна 1450К на крейсерском режиме

и не падает в статоре) и давление

(принятое равным давлению на выходе из

компрессора), можно найти требуемую

площадь. Рассчитайте проходное сечение,

приняв высоту лопатки

h

короткой относительно среднего

радиуса

так rm.

![]() Средний

радиус был найден в упражнении 9.5.

Используйте его, чтобы найти

h

на входе в первый ротор.

Средний

радиус был найден в упражнении 9.5.

Используйте его, чтобы найти

h

на входе в первый ротор.

(Ответ: h = 38 мм)

Изобразите схему основной турбины в осевом-радиальном направлении. Предположите, что площадь увеличивается в обратной пропорциональности с плотностью, основываясь на использовании вычисления в условиях торможения Т0/ρ0k-1=constant. Для основной турбины коэффициент пропорциональности основан на осевом проецировании хорды (относительное удлинение - пролет лопатки, разделенный на ее хорду) не должно быть меньше одного и не должно превышать 2.5.

Упражнение 9.8*

Угловая скорость ротора низкого давления установлена в соответствии с требованием окружной скорости лопатки вентилятора: принято, что угловая скорость вращения ротора низкого давления - 53 об/с (3180 об/мин). Если скорость лопатки турбины низкого давления может быть высокой, что означает возможность большего среднего радиуса, мы можем иметь меньше ступеней для того же самого коэффициента нагрузки. Но слишком большой средний радиус не является удовлетворительным. Для турбины низкого давления мы должны выбрать количество ступеней (приемлемым считается до шести ступеней), однако, в весовом и стоимостном отношении число ступеней более 4 является затруднительным.

Используйте направляющие линии, ∆h0/Um2 не должен превысить 2.5 и Vx/Um не должно превысить 1.0 для турбины низкого давления, чтобы найти средний радиус турбины низкого давления и требуемое число ступеней. (из упражнения 7.1 снижение температуры в турбине низкого давления - приблизительно 361 К для bpr = 6 и около 376.2 для bpr = 10.) Предполагают, что поток только осевой в абсолютной системе координат в каждом венце статора, так как это делает эти оценки намного легче; это предположение - обычно недалеко от действительности.

(Ответ: для bpr = 6; с 5 ступенями rm/<0.51 м., с 4 ступенями rm/< 0.572 m).

Сделайте некоторые эскизы возможных расположений, допуская относительное удлинение, основанное на осевых проекциях хорды, в пределах 4.