- •Ф. А. Гизатуллин, р. М. Салихов методика расчета индукционных катушек с электромагнитным прерывателем

- •140400 «Электроэнергетика и электротехника», профиль

- •Оглавление

- •Введение

- •Особенности рабочих процессов в индукционных катушках с электромагнитным прерывателем

- •2. Методика расчета индукционных катушек

- •2.1. Расчет выходной мощности

- •2.2. Предварительный расчет параметров первичной цепи

- •2.3. Определение параметров сердечника и обмоточных данных

- •2.4. Расчет электромагнитных сил

- •2.5. Тепловой расчет

- •Методические указания по формированию логической последовательности расчетов при составлении программ для эвм

- •Контрольные вопросы для оценки степени усвоения материала

- •Заключение

- •Список литературы

- •4 50000, Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12

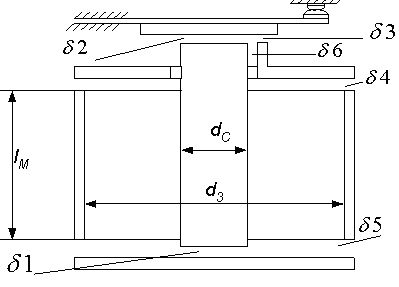

2.4. Расчет электромагнитных сил

Следующим этапом расчета является определение рабочего магнитного потока, электромагнитных сил притяжения и выбор пружины якоря [2].

При проектировании индукционных катушек не проводится расчет магнитной цепи, ориентированный на построение статической тяговой характеристики. По результатам магнитного расчета находятся начальные тяговые силы при максимальном воздушном зазоре между якорем прерывателя и сердечником.

Магнитная

цепь индукционной катушки показана на

рис.12. Для увеличения электромагнитной

силы предусматривается дополнительный

полюс на верхнем магнитопроводе с

рабочим зазором

![]() 3.

Имеются две электромагнитные силы (Q)

3.

Имеются две электромагнитные силы (Q)![]() и (Q)

и (Q)![]() .

.

Величины этих сил определяются значениями потоков Фδ2 и Фδ3, которые находятся из схемы замещения на рис.13.

,

,

где

![]() – поток в среднем сечении сердечника;

– поток в среднем сечении сердечника;

(19)

(19)

результирующая проводимость магнитной цепи;

– приведенная

проводимость рассеивания внутри

цилиндрического магнитопровода;

– приведенная

проводимость рассеивания внутри

цилиндрического магнитопровода;

lм – длина наружного магнитопровода;

![]() –

полные

проводимости соответствующих воздушных

промежутков с учетом потоков выпучивания.

–

полные

проводимости соответствующих воздушных

промежутков с учетом потоков выпучивания.

Рис. 12. Магнитная цепь индукционной катушки

![]()

Рис. 13. Схема замещения

Величины определяются известным методом после выбора размеров наружного магнитопровода.

Толщина наружного магнитопровода выбирается из условия равенства индукции в сердечнике и в наружном магнитопроводе.

Значения

электромагнитных сил (Q)![]() и (Q)

находятся по формуле:

и (Q)

находятся по формуле:

![]() ,

кг,

,

кг,

где Sпн – площадь воздушного зазора под полюсным наконечником.

По величинам сил (Q) и (Q) , соответствующим статическому току разрыва, определяется необходимая сила натяжения пружины.

2.5. Тепловой расчет

В процессе работы индукционная катушка нагревается в результате потерь энергии в первичной и вторичной обмотках и в стали (сердечнике и наружном магнитопроводе). Наибольшие значения потерь наблюдаются в первичной обмотке, они превышают потери во вторичной обмотке и магнитопроводе.

Трудность теплового расчета индукционной катушки обуславливается, прежде всего, трудностями подсчета потерь в обмотках и в магнитопроводе ввиду сложности рабочего процесса. Кроме того, катушка зажигания является телом неоднородным: выделение тепла распределено по объему обмоток и сердечника.

Потери в первичной обмотке определяются выражением

![]() ,

,

где

![]() – сопротивление первичной обмотки в

горячем состоянии;

– сопротивление первичной обмотки в

горячем состоянии;

J1эфф – эффективное значение тока в первичной обмотке;

;

;

![]() – индуктивность

первичной цепи, уточненное значение

которой определяется после расчета

обмоточных данных и магнитного расчета

по формуле

– индуктивность

первичной цепи, уточненное значение

которой определяется после расчета

обмоточных данных и магнитного расчета

по формуле

![]() ,

,

где G – проводимость магнитной цепи, определяемая по формуле (19).

Потери во вторичной обмотке катушки

Р2=R2гор![]() ,

,

где

![]() - сопротивление вторичной цепи в горячем

состоянии;

- сопротивление вторичной цепи в горячем

состоянии;

J2эфф – эффективное значение вторичного зарядного тока.

Величина вторичного зарядного тока уменьшается по мере возрастания напряжения на накопительном конденсаторе, что уменьшает время разомкнутого состояния контактов tp электромагнитного прерывателя. J2эфф определяется для первого максимального зарядного импульса как

где

![]() ;

;

К![]() 0,85÷0,9

– коэффициент связи;

0,85÷0,9

– коэффициент связи;

![]() ;

;

![]() ;

;

– индуктивность

вторичной цепи катушки.

– индуктивность

вторичной цепи катушки.

Подсчет потерь в стали сердечника и наружном магнитопроводе затруднен вследствие импульсного характера и высокой частоты изменения первичного тока после размыкания контактов прерывателя. Потери при нарастании первичного тока много меньше, чем при высокочастотных колебаниях, ими можно пренебречь.

В первом приближении потери в стали могут быть определены по средним удельным потерям на вихревые токи и гистерезис без учета изменения индукции в сердечнике при затухающем характере изменения первичного тока [2]:

![]() ,

,

где

![]() –

объем

стали сердечника и наружного

магнитопровода;

–

объем

стали сердечника и наружного

магнитопровода;

![]() – удельный

вес стали;

– удельный

вес стали;

![]() – удельные

потери в стали, зависящие от марки

стали, толщины листа, индукции и частоты

колебаний тока.

– удельные

потери в стали, зависящие от марки

стали, толщины листа, индукции и частоты

колебаний тока.

Удельные

потери в стали выбираются по кривым

![]() =f

(Вс).

=f

(Вс).

Характерная

зависимость![]() =f

(Вс)

при частоте 400 Гц показана на рис.14.

=f

(Вс)

при частоте 400 Гц показана на рис.14.

Рис. 14. Зависимость рСТ=f(BC)

Суммарные потери в индукционной катушке:

Р=Р1+Р2+Рс.

Общий перегрев обмоток катушки складывается из перепада температур между кожухом и окружающим воздухом и перепадом температур внутри катушки. Общий перегрев катушки в основном определяется первым перепадом температур и при установившемся длительном рабочем режиме может быть определен по формуле [2]:

![]() ,

,

где Кт=12,5 Вт/м2град. – коэффициент теплоотдачи;

![]() в

~

1,5 – опытный коэффициент;

в

~

1,5 – опытный коэффициент;

Sн – наружная поверхность охлаждения;

Sв – внутренняя поверхность охлаждения;

![]() ;

;

Sв=![]() .

.

Допустимые перегревы определяются классом изоляции и температурой окружающей среды.

В случае, если постоянная нагрева катушки много больше времени работы, то нагрев можно рассматривать без отдачи тепла во внешнюю среду. Тогда перегревы обмоток за 1 мин [2], составят

![]() ;

;

![]() ,

,

где

![]() и

и

![]() –

вес

меди первичной и вторичной обмоток (в

граммах).

–

вес

меди первичной и вторичной обмоток (в

граммах).

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() – удельный

вес меди.

– удельный

вес меди.

В заключение рассчитывается общий КПД индукционной катушки, определяется уточненное значение вторичного напряжения.