1. Морфология

Взрослые особи 10-20 мм длиной и 2-4 мм шириной.

Яйца размерами 0,026-0,035 х 0,017-0,019 мм, овально-грушевидные, с отчётливо видимой «крышечкой» и грубой оболочкой, золотистые.

Яйцо Clonorchis sinensis

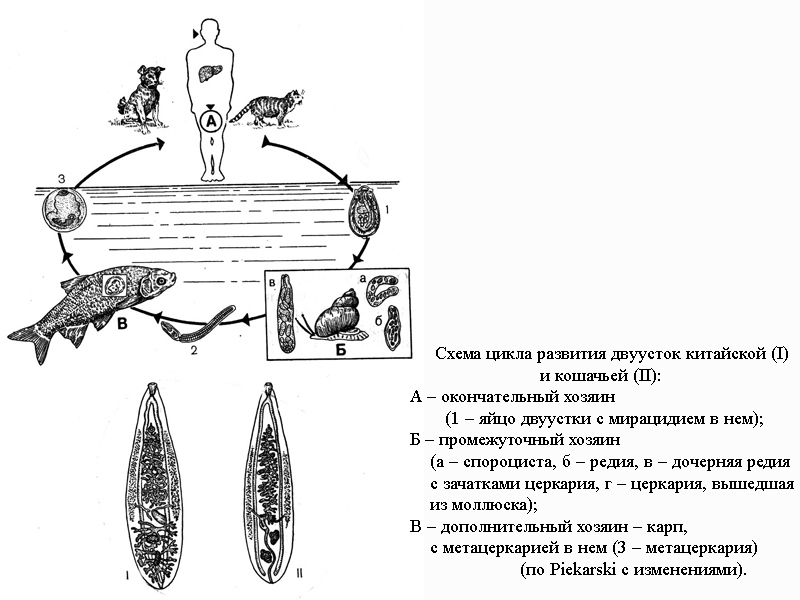

Жизненный цикл включает смену 3 хозяев.

Окончательные хозяева (человек, собаки, кошки), заражённые клонорхом, выделяют яйца паразита с фекалиями.

Для начала цикла развития они должны попасть в пресноводный водоём и быть проглочены улитками, в основном Parafossarulus manchouricus (промежуточные хозяева). Из них выходят хвостатые личинки — церкарии, инвазирующие карповых рыб (дополнительные хозяева).

В мышцах последних развиваются инвазионные формы — метацеркарии, инвазирующие окончательных хозяев.

\

Клинические проявления опосредованы сенсибилизирующим, токсическим и механическим действием гельминта

Начало болезни обычно острое с аллергическими проявлениями Печень часто увеличена возможна иктеричность склер. В крови наблюдают эозинофилию до 10-40% и более.

Через 3-4 нед развивается хроническая стадия, отмечают боли в правом подреберии и эпигастрии. Нередки головокружения, тошнота, болезненность в правом подреберии около пупка, положительные пузырные симптомы. В крови умеренная эозинофилия, иногда макроцитарная анемия. Циркуляция гельминтов приводит к воспалению и фиброзу мелких желчных протоков с последующим развитием аденоматоза.

На поздних этапах возможны холангит, перидуоденит, а также гепатиты, циррозы и панкреатиты, опосредованные обструкцией протоков телами гельминтов. Наиболее тяжелые осложнения — холангиокарцинома, холелитиаз, а также вторичные бактериальные инфекции (основные возбудители — бактерии рода Salmonella), способные приводить к бактериемии эндотоксиновому шоку и гипогликемии.

Лабораторная диагностика включает обнаружение яиц паразита в фекалиях и дуоденальном содержимом, а также выявление заболевания серологическими и аллергологическими (внутрикожные пробы) методами. Косвенные признаки — изменение картины крови и данные, полученные при УЗИ и радиоизотопном сканировании печени.

Лечение и профилактика аналогичны таковым при описторхозе.

Ланцетовидная двуустка - Dicrocelium lanceatum

Систематическое положение: семейство Dicrocoeliidae, отряд Fasciolida. D. lanceatum паразитирует у большого числа хозяев (парнокопытных, непарнокопытных, грызунов, зайцеобразных, хищников , приматов ), чаще регистрируется у домашних и диких копытных животных, отмечены случаи заражения человека.

Эпидемиология.

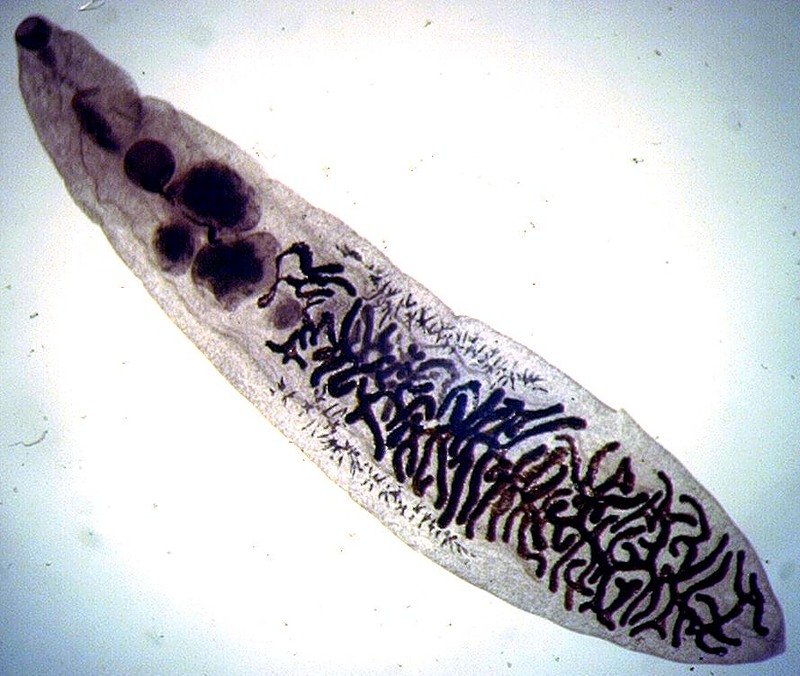

Трематоды широко распространены в природе и обнаружены у дефинитивных хозяев во всех зонах земного шара. Паразиты локализуются в желчных протоках печени. Тело уплощено в дорсо - вентральном направлении и имеет ланцетовидную форму.

Морфология.

Размеры: длина - 5-12 мм, максимальная ширина (позади середины тела) - 1-1.5 мм. По форме и величине напоминает кошачьего сосальщика. В отличие от последнего семенники располагаются в передней части тела, а разветвленная матка занимает заднюю часть. Между маткой и семенниками имеется маленький округлый яичник, желточники развиты слабо.

Брюшная присоска сближена с ротовой и лежит в передней трети тела. Расстояние между присосками около 2 мм.

Яйца

Яйца крупнее, чем у сибирского 38-45 мкм, ассиметричные, с толстой оболочкой, крышечка слабо выражена.

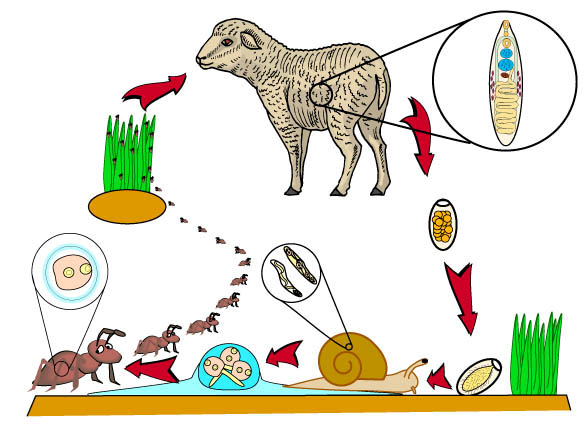

Жизненный цикл включает смену 3 хозяев.

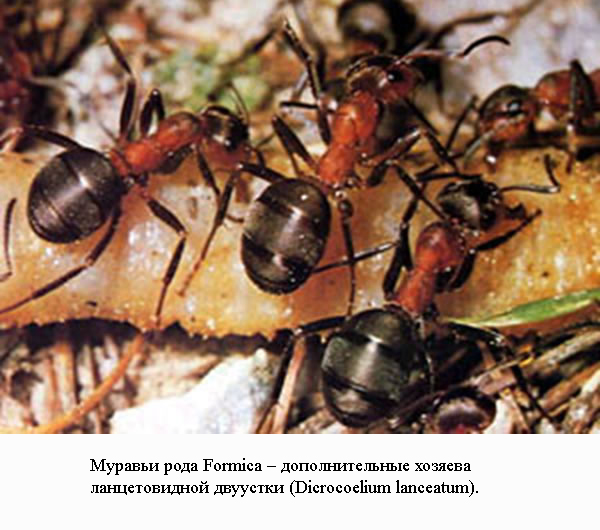

Окончательные хозяева травоядные животные (овцы, коровы и др.) выделяют яйца паразита с фекалиями. Первый промежуточный хозяин – сухопутные моллюски рода Helicela или Zebrina

Второй муравей рода Formica.

Человек заражается случайно, проглатывая инвазированного муравья Из кишечника окончательного хозяина личинки мигрируют в печень, жёлчный пузырь и поджелудочную железу, где превращаются во взрослых паразитов.

Клинические проявления как у сибирского и китайского сосальщиков.

Лабораторная диагностика включает обнаружение яиц паразита в фекалиях и дуоденальном содержимом, а также выявление заболевания серологическими и аллергологическими (внутрикожные пробы) методами. Косвенные признаки — изменение картины крови и данные, полученные при УЗИ и радиоизотопном сканировании печени.

Лечение и профилактика - дегельминтизациция скота и санитарная обработка пастбищ. Следить, чтобы в пищу не попадали муравьи.

Paragonimus

Род паразитических трематод, инвазирующих различных животных, у человека вызывают парагонимоз. Основным возбудителем инвазий у человека считается Р. wesfermani (Р. nngen) Возбудителя обнаружил Рингер (1879), впервые клиническую картину заболевания описали Мэнсон и Бельц (1880). Заболевание широко распространено в странах Восточной и Юго Восточной Азии, в Африке, Южной Америке, в РФ основные очаги расположены на Дальнем Востоке.

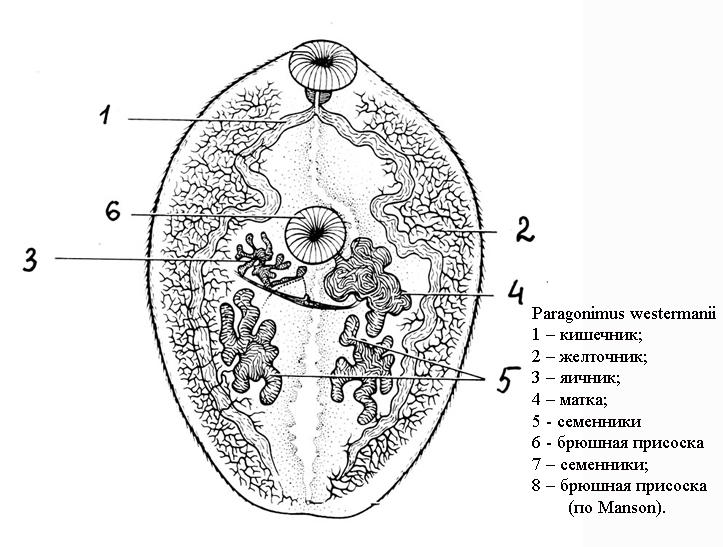

Морфология

Взрослые особи длиной 8-16 мм, шириной 4-8 мм, паразитируют в легких, но иногда могут проникать в мышцы (в том числе диафрагму), головной мозг, заключены в капсулу диаметром 50 мм и более.

Яйца размерами 0,08-0 1х 0,048-0,06 мм, золотисто коричневые,

снабжены «крышечкой» и заполнены крупными желточными клетками.

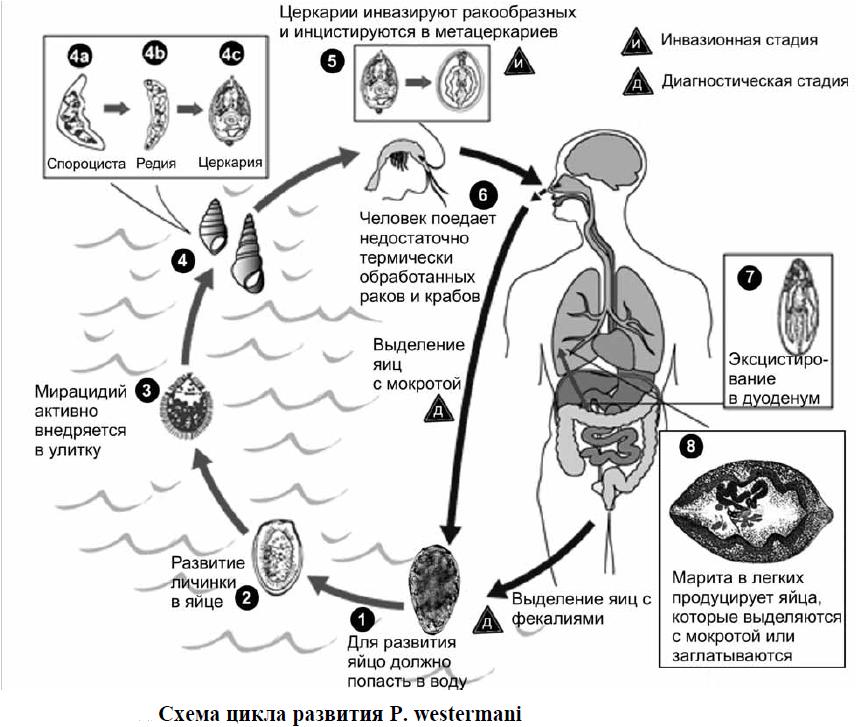

Жизненный цикл

Окончательные хозяева (кошачьи, куньи, псовые, енотовые и человек), зараженные парагонимозом, выделяют яйца паразита с фекалиями. Для начала цикла развития они должны попасть в пресноводный водоём, где через 16-60 сут. внутри них формируется зародыш — мирацидий, проникающий в улиток рода Melama (промежуточные хозяева). Из них выходят хвостатые личинки — церкарии, инвазирующие пресноводных крабов родов Potamon и Enocheir, а также раков рода Astacus (дополнительные хозяева).

В мышцах последних развиваются инвазионные формы — метацеркарии, инвазирующие окончательных хозяев.Человек заражается при употреблении сырых крабов, раков, а также мяса кабана (которое может содержать личинки парагонима).

Клинические проявления опосредованы сенсибилизирующим, токсическим и механическим действием гельминта, а также вторичными бактериальными инфекциями. Течение болезни может быть острым и хроническим. Выделяют острый абдоминальный и плевро - легочный парагонимоз. Патогенное действие заключается в механическом повреждении стенки кишечника, диафрагмы, плевры и ткани легких, в которых наблюдаются кровоизлияния и воспалительные процессы. Токсико-аллергическое действие проявляется лихорадкой и эозинофилией. В легких паразиты располагаются попарно; вокруг них образуются полости, заполненные продуктами обмена паразита и распада окружающих тканей. Яйца паразита с током крови могут заноситься в различные органы. Особую опасность представляет попадание яиц в головной мозг. Инкубационный период - 2-3 недели, он может укорачиваться до нескольких дней при массивной инвазии. Ранние проявления заболевания характеризуются симптомами энтерита, гепатита, асептического перитонита, что связано с миграцией личинок. Эти явления длятся недолго. Позже развивается плевро-легочный процесс, обусловленный паразитированием молодых гельминтов, проявляется симптомы бронхита, очаговой пневмонии и, нередко, хсопровождается лихорадкой, одышкой, кашлем с гнойной мокротой (иногда с примесью крови), видны участки затемнения на рентгенограмме органов грудной клетки. Через 2-3 мес. развивается хроническая стадия, отмечают периоды обострений и ремиссий. У некоторых больных развивается серозный экссудативный плеврит. При заносе гельминтов в головной мозг возможны церебральные нарушения.

В крови наблюдают высокую эозинофилию. В этой стадии яйца парагонимусов в мокроте не обнаруживаются. Хроническая стадия, наступающая спустя 2-3 месяца после заражения, характеризуется интоксикацией с температурой до 39°С, кашлем с гнойной мокротой (до 500 мл в сутки) и нередко с примесью крови, болями в груди, одышкой, легочными кровотечениями. В крови - умеренный лейкоцитоз, эозинофилия. В мокроте находят яйца паразита. В дальнейшем происходит фиброз и кальцификация очагов, которые отчетливо видны на рентгенограммах. В нелеченных случаях развивается пневмосклероз и симптомокомплекс легочного сердца. При попадании яиц или взрослых гельминтов в головной мозг развиваются симптомы абсцесса мозга и менингоэнцефалита.

Абдоминальные поражения опосредованы миграцией личинок из кишечника в брюшную полость. Протекают с симптомами энтерита гепатита, иногда доброкачественного асептического перитонита. В крови наблюдают эозинофилию.

Лабораторная диагностика включает обнаружение яиц паразита в фекалиях и мокроте, но не ранее чем через 3 мес. после начала заболевания (время достижения половой зрелости паразитом) а также рентгенологическое выявление инфильтратов, кольцевидных теней (кист), пневмосклероза (иногда с петрификатами) в легких. Для диагностики также применяют серологические и аллергологические (внутрикожные пробы). Реакции становятся положительными уже через 2-3 нед. после заражения. При поражениях головного мозга проводят КТ и радиоизотопное сканирование.

Лечение и профилактика аналогичны таковым при описторхозе, также эффективны битионол и эметин

Schistosoma (Bilharzia)

Род патогенных трематод семейства Schistosomatidae, вызывающих шистосоматозы (шистосомозы, бильгарциозы) — группу тропических трематодозов, характеризующихся преимущественным поражением мочеполовых органов и ЖКТ. Эндемические заболевания, сопровождающиеся гематурией, были известны в Египте и Мессопотамии ещё 3000 лет назад, в 1843 г японский врач Фудзии описал болезнь, сопровождающуюся гепатоспленомегалией и наиболее часто встречающуюся в провинции Катаяма, в 1851 г Бильхарц открыл двуполую трематоду, вызывающую диарею и гематурию, а Мэнсон выявил кишечную форму шистосомозов (1898). Позднее были открыты возбудители японского (Ф Кацурада, 1904) и интеркалатного (А Фишер, 1934) шистосоматозов.

Эпидемиология Заболевания зарегистрированы в 73 странах. Ареал заболевания расположен между 38° северной широты и 35° южной широты. Наиболее распространены в Африке (Ангола, Египет, Гана, Замбия, Чад и др.), в Южной Америке (Бразилия), Юго Восточной Азии (Филиппины), Юго Западной Азии (Йемен). Ареал заболевания имеет тенденцию к непрерывному расширению вследствие миграций населения, проведения ирригационных работ и создания водохранилищ. По оценкам ВОЗ (1980) шистосоматозами страдают около 200 млн. человек, а более 500 млн. подвержены риску заражения. При мочеполовом и интеркалатном шистосоматозах источник инвазии — человек, при кишечном — грызуны. Источники возбудителя японского шистосоматоза — человек, свиньи крупный рогатый скот, собаки, кошки грызуны. На острове Тайвань выделен зоофильный штамм, поражающий только животных.

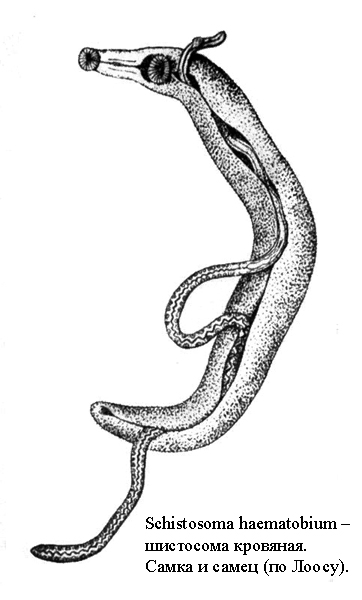

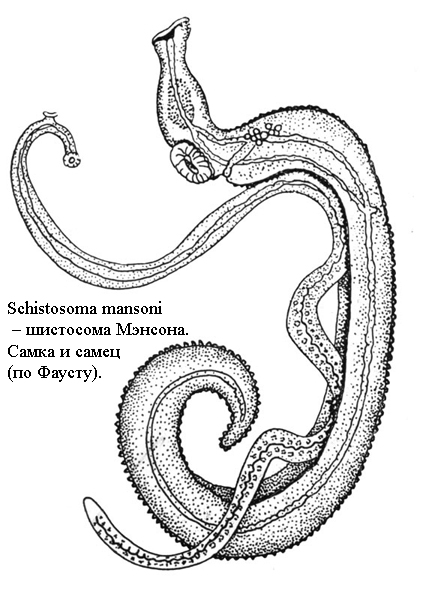

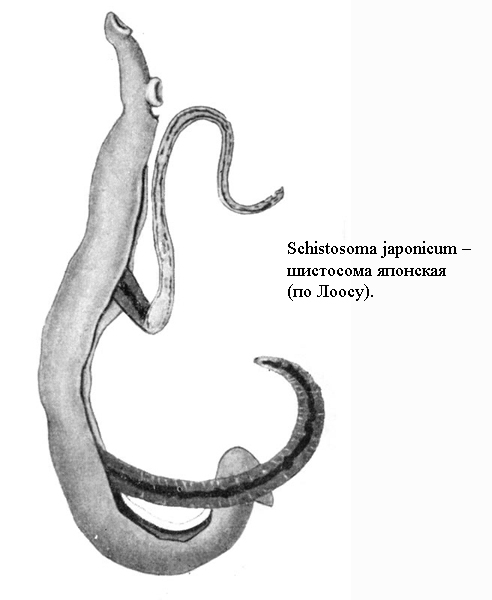

Морфология

Единственные раздельнополые трематоды патогенные для человека самцы длиной от 4 до 20 мм шириной 0,5 - 1,2 мм длина самок от 7 до 26 мм, ширина 0 17 - 0,3 мм. В патологии человека наибольшее значение имеет 4 вида — S haematobium, S mtercalatum, S. japonicum и S. mansoni.

Различные виды различают по строению кутикулы, количеству семенников у самца и расположению яичников у самок. Средняя продолжительность жизни взрослых особей 3 - 10 лет отдельные особи могут выживать до 20 - 30 лет

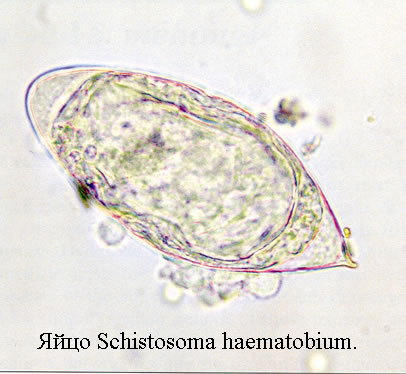

Яйца крупные (0 16-0,18 х 007-0,08 мм), бесцветные (у S. mansoni могут быть желтоватыми), снабжены шипом у S haematobium и S. mtercalatum — терминальным, у S. mansoni — боковым, у S. japonicum — боковым рудиментарным. В зависимости от вида каждая пара образует 300-3000 яиц в сутки (наибольшая продуктивность характерна для S japonicum).

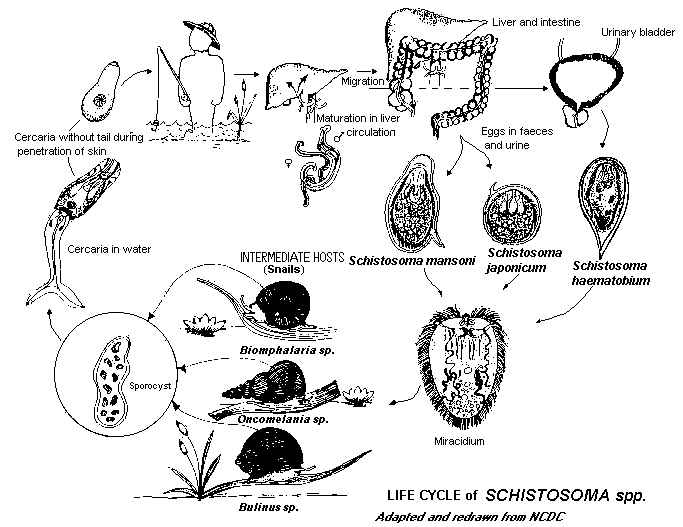

Жизненный цикл

Яйца проходят сквозь стенки кровеносных сосудов, ткани мочевого пузыря или кишечника и выделяются с калом или мочой в окружающую среду. Для начала цикла развития они должны попасть в пресноводный водоем, где из них выходят реснитчатые личинки — мирацидии, проникающие в организм моллюсков (промежуточные хозяева) рода Bulmusw для S. haematobium и S. Intercalatum Biomphalana, Australorbis и Tropicorbis для S. mansoni и Oncomelama для S. japonicum. В организме моллюсков происходят циклы бесполого размножения с образованием материнских и дочерних споооцист дающих начало поколению хвостатых личинок (церкарии). Продолжительность жизни в организме промежуточного хозяина варьирует от 4 до 8 нед., ежесуточно из зараженного моллюска выходит несколько тысяч церкариев (продолжительность жизни 1-2 дня).

Через кожу церкарии внедряются в организм окончательного хозяина при нахождении последнего в воде. При миграции церкарии теряют хвостовой придаток, превращаясь в шистосомулы.

М олодые

паразиты мигрируют по лимфатическим и

кровеносным путям через лёгкие и сердце

в печень, где вырастают до зрелых особей

и спариваются. Затем, в зависимости от

вида, мигрируют против тока крови в

олодые

паразиты мигрируют по лимфатическим и

кровеносным путям через лёгкие и сердце

в печень, где вырастают до зрелых особей

и спариваются. Затем, в зависимости от

вида, мигрируют против тока крови в

вены мочевого пузыря, воротную и брыжеечные вены, где откладывают яйца.

Клинические проявления зависят от вида паразита. Для всех форм заболевания выделяют острую (соответствует проникновению и миграции гельминтов) и хроническую (паразитирование взрослых особей) стадии. Острая стадия протекает одинаково для всех видов инвазий. Характерны проявления дерматита в местах проникновения церкариев продолжительностью в 5-6 сут., лихорадка и общее недомогание. Через 1-3 нед. при прохождении шистосомул через лёгкие отмечают кашель с густой мокротой, иногда кровохарканье (лёгочный шистосоматоз). У больных отмечают гепатоспленомегалию, лимфадениты, лейкоцитоз, эозинофилию и повышенное СОЭ. Продолжительность острой стадии 1-2 нед.

Мочеполовой шистосоматоз (эндемическая, или египетская, гематурия) — следствие инвазии Schistosoma haematobium. Первый признак — терминальная гематурия (появление крови в конце мочеиспускания), опосредованная проникновением яиц паразита в мочевые пути. В динамике заболевания вовлекаются все органы мочеполовой системы с развитием соответствующих болевых синдромов; у женщин возможны нарушения менструального цикла, выкидыши. Течение заболевания часто осложняют бактериальные инфекции, приводя к гидронефрозу, нефролитиазу и уросепсису.

Кишечный шистосоматоз (болезнь Мэнсона) — заболевание, вызванное инвазией S. mansoni; хроническая стадия начинается через 6-8 нед. после заражения. Больные жалуются на боли в животе, чередование запоров и диареи; в последующем в динамике заболевания начинают преобладать признаки поражения толстой кишки, обусловленные полипозом, — кровотечения, метеоризм, снижение массы тела, частичная или полная непроходимость.

Японский шистосоматоз (болезнь Катаямы, восточный шистосоматоз, лихорадка долины Кинкъянг, лихорадка долины Яндзы, уртикарная лихорадка, кабура) - заболевание, обусловленное инвазией S. japonicum. Хроническая стадия протекает наиболее тяжело.

Симптомы появляются через 2-4 нед. после заражения, характерны лихорадка, дизентериеподобные симптомы, болезненное увеличение печени и селезёнки, фиброз печени с портальной гипертензией, асцит, крапивница и прогрессирующая анемия. Аналогичные проявления наблюдают и при меконгском шистосоматозе — нозологической форме, регистрируемой в дельте реки Меконг. Так же по клинической картине близки поражения, вызванные S. malayensis (паразит крыс Rattus muelleri}, вызывающей спорадические случаи заболевания в Малайзии.

Интеркалатный шистосоматоз — заболевание, вызванное инвазией S. intercalatum (вид, близкий к S. haematobium). Клиническая картина напоминает кишечный шистосоматоз, но проявления более мягкие: колит выражен нерезко, больных беспокоят умеренная диарея, боли в животе и гепатоспленомегалия. По клинической картине близки поражения, вызываемые спорадическими инвазиями S. mattheei, паразитирующей в воротной и брыжеечных венах жвачных, приматов, непарнокопытных и грызунов в Африке. При кишечном и японском шистосоматозах иногда отмечают поражения, опосредованные паразитированием в местах, нехарактерных для обитания гельминтов. В норме это брыжеечные или портальные вены — так называемый эктопический шистосоматоз. Заболевание может возникать вследствие случайного переноса кровью шистосомных яиц и взрослых червей в различные необычные места, такие как кожа, головной мозг, с развитием соответствующей симптоматики.

Диагностика основана на данных эпидемиологического анамнеза, клинических проявлениях и результатах лабораторных исследований. Решающее значение имеет обнаружение яиц паразита в экскрементах. Постановке диагноза способствуют биопсия и цистоскопия.

Серологические методы недостаточно специфичны, но можно проводить РСК, РНГА, ИФА с сывороткой пациента.

Лечение

Специфическая химиотерапия. Обычно назначают празиквантел. Также можно использовать препараты трёхвалентной сурьмы (фуадин, астибан), ниридазол. Средства лечения шистосомного дерматита отсутствуют, но его проявления можно купировать, применяя глюкокортикоиды и антигистаминные препараты.

Иммунопрофилактика. В настоящее время проводят клинические испытания бинантных вакцин 2 типов — первая представляет рекомбинант глутатион S-трансферазы шистосом, существенно уменьшающий количество и жизнеспособность яиц паразита. Вторая — поверхностный антиген шистосом, обеспечивающий развитие невосприимчивости к гельминтам.

Шистосомиды. Близкие к шистосомам трематоды, паразитирующие у водоплавающих птиц. У человека вызывают шистосомидный дерматит (церкариоз) — характерное поражение кожных покровов, возникающее после контакта с водой из стоячих или слабо проточных водоемов (купание, рыбалка, стирка белья). Жизненный цикл паразитов аналогичен шистосомам. Поражения человека вызывают церкарии. внедряющиеся через кожные покровы. В настоящее время отмечают расширение ареала заболевания, включая среднюю полосу РФ (особенно городские и пригородные водоёмы), что обусловлено значительным снижением скорости течения крупных рек в европейской части РФ и бесконтрольным размножением на водоплавающих птиц (уток, чаек и т.д.).

Nanophyetus

Род паразитических трематод, у человека вызывают нанофиетоз. Основные виды, патогенные для человека — Nanophyetus (Troglotremd) salmincola, N. salmincola schikhobalowl.Последний впервые обнаружен К.И. Скрябиным и В.П. Подьяпольской (1928), N. salmincola salmincola — возбудитель нанофиетоза животных, выявляемого в США, Канаде и Дальнем Востоке РФ, а также Neorickettsia helmintheca — возбудитель синдрома отравления лососиной. В РФ нанофиетоз человека распространён в Приморском и Хабаровском краях (в бассейне рек Амура и Уссури) и на Севере Сахалина.

Морфология

Взрослые особи длиной 0,5-1,5мм, шириной 0,2-0,8мм, тело грушевидной формы и покрыто мелкими шипиками, паразитируют в тонкой кишке окончательного хозяина

Яйца размерами 0,062-0,072 х 0,043-0,048 мм, светло-коричневые, с крышечкой на одном и бугорком на другом полюсе морфологически сходны с яйцами описторха и клонорха.

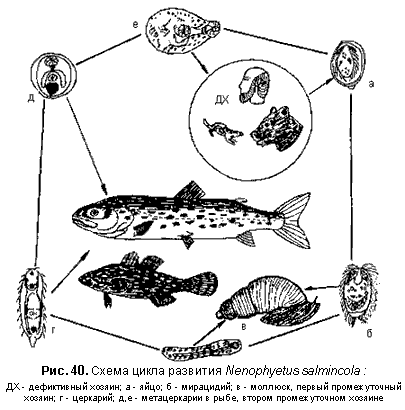

Жизненный цикл

Окончательные хозяева — Половозрелые гельминты локализуются в верхних отделах тонкой кишки человека и многих млекопитающих - собаки, кошки, лисицы, барсука, норки, выдры, медведя и др. Окончательные хозяева, зараженные нанофиетисом, выделяют яйца паразита с фекалиями.

Для начала цикла развития они должны попасть в пресноводный водоем и быть проглоченными улитками рода Jugo (промежуточные хозяева) Из них выходят хвостатые личинки — церкарии, инвазирующие лососевых и хариусовых рыб (дополнительные хозяева), в мышцах и внутренних органах которых превращаются в метацеркарии (инвазионные формы), довольно устойчивые к воздействию физических и химических факторов. Человек заражается при употреблении в пищу сырой (строганина) рыбы.

Клинические проявления опосредованы токсико-аллергическими реакциями и механическим действием гельминта; характерны явления энтерита, боли в животе. При пальпации часто возникает урчание в подвздошных областях.

Лабораторная диагностика включает обнаружение яиц паразита в фекалиях.

Лечение и профилактика аналогичны таковым при клонорхозе, также эффективен экстракт мужского папоротника.

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ:

У человека, систематически употреблявшего в пищу расколотку (сырую мороженную рыбу), отмечается увеличение печени и явления хронического гепатита и панкреатита. О каком трематодозе может идти речь?

Стоячий водоем, загрязняющийся сточными водами, используется для

водопоя домашнего скота. Возникновение, какого трематодоза можно ожидать в этом случае?

В каком случае при употреблении огородной зелени имеется опасность

заражения человека фасциолезом?

У человека, побывавшего в командировке в АРЕ, после купания в

одном из местных водоемов, появились признаки острого цистита со

следами крови. Какой трематодоз можно заподозрить и как его

диагносцировать?

При доуденальном зондировании в доуденальном соке больного

обнаружены сосальщики размером 6-12 мм. Как уточнить диагноз

трематодоза и какое общепрофилактическое значение это имеет?

Среди рисоводов появились случаи заболевания, характеризующегося

расстройством пищеварения, высокой температурой, эозинофилией.

Какое заболевание можно предположить в этом случае? Как его

диагностировать?

7. Больной, проживающий несколько лет на Дальнем Востоке, приехал

в город Иркутск. На приеме он пожаловался врачу на боли в груди,

кашель с мокротой, одышку, повышенную температуру тела. Врач

предположил, что больной страдает парагонимозом. Какие нужно

провести лабораторные анализы для подтверждения диагноза, что

должно быть обнаружено при микроскопии?

8. При ветеринарном осмотре органов животного был обнаружен

гельминт, имеющий следующее строение: за брюшной присоской

расположены два округлых семенника, а за ним – округлый яичник.

Трубчатая, сильно извитая матка, заполненная яйцами, занимает

заднюю часть тела. Назовите гельминта, которым было заражено

животное.

9. Больной жалуется на повышенную температуру тела, боли в груди,

кашель с мокротой и одышку. При микроскопии мокроты обнаружены

золтисто-коричневые крупные овальные яйца с крышечкой. Назовите

гельминта, которым заражен больной.

10. При паталогоанатомическом исследовании в организме умершего был

обнаружен гельминт следующего строения, за брюшной присоской

находится разветвленная матка, за ней – округлый яичник, в задней

части тела – два розетковидных семенника. Назовите гельминта.

11. К Вам на прием пришел больной, который жалуется на боли в области печени. Лабораторный анализ выявил в фекалиях больного мелкие желтовато-коричневые овальные яйца размером 2-10 х 10-15 мкм, которые имели крышечку на суженном переднем конце. Назовите гельминта, которым заражен больной.

12. К Вам на прием пришел больной, который жалуется на боли в области печени. Лабораторный анализ выявил в фекалиях больного крупные желтовато-коричневые овальные яйца размером 135 х 80 мкм с толстой оболочкой, на одном из полюсов яиц легко различима крышечка, на другом плоский бугорок. Назовите гельминта которым заражен больной.

13. При дуоденальном зондировании у больного выделились мелкие гельминты, у которых за брюшной присоской была расположена матка, а в задней части тела – два розетковидных семенника, по бокам тянулись слепо замкнутые ветви кишечника. Назовите вид гельминта.

14. У пациента, приехавшего из Африки. Развилось заболевание выделительной системы, появились следы крови в моче. При микроскопии осадка обнаружены крупные удлиненные желтоватые яйца размером 120 – 190 мкм с крупным шипом на одном из полюсов. Назовите вид гельминта.

15. К Вам на прием пришел больной, который жалуется на боли в области печени. Лабораторный анализ выявил в дуоденальном соке больного мелкие овальные желтоватые яйца размером 26 – 30 х 10 –15 мкм, которые имели крышечку на суженном переднем конце. Назовите гельминта, которым заражен больной.

16. Больной жил несколько лет в Западной Сибири, жалуется на боли в области печени. Следует ли его обследовать на наличие яиц гельминтов? Какой гельминтоз у него можно предположить?

17. В сельских населенных пунктах, расположенных на одной из рек Украины, население в большом количестве засаливает рыбу и употребляет ее в сыром и малосольном киде. Каким заболеванием могут страдать жители этих населенных пунктов?

18. Поселок, расположенный в Томской области на берегу одного из притоков реки Оби, застроен одноэтажными домами, водоснабжение из реки, уборные выгребного типа. В период паводка значительная часть территории поселка затопляется. Население занимается сельским хозяйством, охотой, рыболовством. В пищевом рационе рыба занимает значительное место. Население часто употребляет в пищу рыбные пироги, свежесоленую и валяную рыбу. При однократном обследовании у детей 18 % детей и 32 % взрослых обнаружены яйца гельминта.

1) Каким гельминтом страдают жители этого поселка?

2) Каким образом происходило их заражение?

3) Какие мероприятия по борьбе с этим заболеванием необходимо провести в поселке?

19. Жители дачного поселка используют для полива огорода воду из водоема,

выкопанного для водопоя скота. Каким трематодозом могут заразиться

люди в случае употребления огородной зелени, непромытой в проточной

воде? Назовите меры профилактики данного трематодоза.

20. После возвращения из Центральной Африки у жителя средней полосы

России появились признаки воспаления мочевого пузыря. При

обследовании, в моче больного обнаружены яйца сосальщика с

характерным шипиком на одном полюсе. Пациент рассказал, что во время

командировки часто купался в местном водоеме. Какую инвазию можно

предположить? Как произошло заражение данным трематодозом?

21. У детей через 10-15 минут после купания в озере, где обитают дикие

утки, появился, появился кожный зуд, а через час – пятнистая сыпь.

Детям был поставлен диагноз – шистозомный дерматит. Объясните

причину возникновения заболевания. Укажите меры профилактики

данного заболевания.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Выберите один или несколько правильных ответов.

1. ИНВАЗИОННОЙ СТАДИЕЙ ЛАНЦЕТОВИДНОГО СОСАЛЬЩИКА

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ:

а) Мирацидий

б) Адолескарий

в) Метацеркарий

г) Яйцо

д) Спороциста

2. В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ПРОНИКАЕТ ЦЕРКАРИЙ:

а) Легочного сосальщика

б) Шистозом

в) Ланцетовидного сосальщика

г) Сосальщика поджелудочной железы

д) Печеночного сосальщика

3. ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ХОЗЯИНОМ ЛЕГОЧНОГО СОСАЛЬЩИКА

ЯВЛЯЕТСЯ:

а) Наземный моллюск

б) Пресноводный моллюск

в) Рыба

г) Крупный рогатый скот

д) Человек

4. ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ К ПАРАЗИТИЗМУ У СОСАЛЬЩИКОВ

ЯВЛЯЮТСЯ:

а) Отсутствие кровеносной системы

б) Присоски

в) Слепо замкнутый кишечник

г) Личиночный партеногенез

д) Кожно-мускульный мешок

5. ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ ХОЗЯЕВАМИ ЛАНЦЕТОВИДНОГО СОСАЛЬЩИКА

ЯВЛЯЮТСЯ:

а) Плотоядные животные

б) Травоядные животные

в) Моллюск

г) Человек

д) Муравей

6. ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЛЕГОЧНОГО СОСАЛЬЩИКА У ЧЕЛОВЕКА

НА НАЛИЧИЕ ЯИЦ ИССЛЕДУЮТ:

а) Кровь

б) Фекалии

в) Мокроту

г) Слюну

д) Дуоденальное содержимое

Установите соответствие

7.

СОСАЛЬЩИКИ: ИНВАЗИОННАЯ СТАДИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА:

1. Ланцетовидный а) Яйцо

2. Печеночный б) Церкарий

3. Шистосома в) Метацеркарий

4. Кошачий г) Адолескарий

д) Марита

8.

ТРЕМАТОДОЗ: ЧЕЛОВЕК ЗАРАЖАЕТСЯ:

1. Парагонимоз а) Употребляя в пищу плохо

2. Описторхоз прожаренную рыбу

3. Шистосомоз б) При купании в водоемах

4. Фасциолез в) Используя в пищу огородную

зелень, промытую в прудовой

воде

г) Употребляя в пищу плохо

проваренных пресноводных

раков и крабов

9.

ИНВАЗИЯ: ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

ПАРАЗИТА ИССЛЕДУЮТ:

1. Фасциолез а) Мокроту

2. Парагонимоз б) Кровь

3. Дикроцелиоз в) Фекалии

4. Описторхоз г) Содержимое двенадцатиперстной

Кишки

Установите правильную последовательность.

10. СТАДИЙ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КОШАЧЬЕГО СОСАЛЬЩИКА, НАЧИНАЯ С

ИНВАЗИОННОЙ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА:

1. Мирацидий

2. Церкарий

3.Спороциста

4. Адолескарий

5. Яйцо

6. Редия

Вид

|

Латинское название |

Инвазионная стадия для первого промежу- точного хозяина |

Первый промежу- точный хозяин |

Инвазионная стадия для второго промежу- точного хозяина |

Второй промежу- точный хозяин |

Инвазионная стадия для оконча- тельного хозяина |

Оконча-тельный хозяин, локали-зация в организме окончательного хозяина |

|

|

Печеноч- ный сосальщик |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Сибирский сосальщик |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Китайский сосальщик |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ланцето-видный сосальщик |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Легочный сосальщик |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Кровяные сосаль-щики |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Тип

Класс

ТЕСТЫ:

МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА СОСАЛЬЩИКОВ

1. Тип.

2. Класс.

3. Тело сплошное или расчленено?

4. Покровы тела.

5. Строение кожно-мускульного мешка.

6. Какие системы органов отсутствуют?

7. Тип выделительной системы.

8. Гермафродит или раздельнополый?

9. Органы женской половой системы.

10.Органы мужской половой системы.

11 .Развитие со сменой или без смены хозяев?

12.Есть ли полость тела?

13.Локализация в организме окончательного хозяина.

КОШАЧИЙ (СИБИРСКИЙ) СОСАЛЬЩИК

1. Тип.

2. Класс.

3. Вид.

4. Название заболевания.

5. Окончательный хозяин.

6. Промежуточный хозяин:

а)1-й промежуточный, хозяин; б) 2-й промежуточный хозяин.

7. Инвазионная стадия для окончательного хозяина.

8. Пути заражения окончательного хозяина.

9. Инвазионная стадия для промежуточного хозяина:

а) 1-й промежуточный хозяин; б). 2-й промежуточный хозяин.

10.Географическое распространение.

11. Размеры половозрелой особи.

12. Половая система: а) гермафродит; б) раздельнополый.

13. Локализация в организме окончательного хозяина.

ЛЕГОЧНЫЙ СОСАЛЬЩИК

1. Тип.

2. Класс.

3. Вид.

4. Название заболевания.

5. Окончательный хозяин.

6. Промежуточный хозяин:

а). 1-й промежуточный хозяин; б). 2-й промежуточный хозяин.

7. Инвазионная стадия для окончательного хозяина.

8. Пути заражения окончательного хозяина.

9. Инвазионная стадия для промежуточного хозяина: а). 1-й промежуточный хозяин;

б). 2-й промежуточный хозяин.

10.Географическое распространение.

11.Локализация в организме окончательного хозяина.

КИТАЙСКИЙ СОСАЛЬЩИК

1. Тип.

2. Класс.

3. Вид.

4. Название заболевания.

5. Окончательный хозяин.

6. Промежуточный хозяин:

а). 1-й промежуточный хозяин; б). 2-й промежуточный хозяин.

7. Инвазионная стадия для окончательного хозяина.

8. Пути заражения окончательного хозяина.

9. Инвазионная стадия для промежуточного хозяина: а). 1-й промежуточный хозяин;

б). 2-й промежуточный хозяин.

10. Географическое распространение.

11. Локализация в организме окончательного хозяина.

ЛАНЦЕТОВИДНЫЙ СОСАЛЬЩИК

1. Тип.

2. Класс.

3. Вид.

4. Название заболевания.

5. Окончательный хозяин.

6. Промежуточный хозяин:

а). 1-й промежуточный хозяин; б). 2-й промежуточный хозяин.

7. Инвазионная стадия для окончательного хозяина.

8. Пути заражения окончательного хозяина.

9. Инвазионная стадия для промежуточного хозяина: а). 1-й промежуточный хозяин;

б). 2-й промежуточный хозяин.

10. Географическое распространение.

ПЕЧЕНОЧНЫЙ СОСАЛЬЩИК

1. Тип.

2. Класс.

3. Вид.

4. Название заболевания.

5. Окончательный хозяин.

6. Промежуточный хозяин:

а) 1-й промежуточный хозяин; б) 2-й промежуточный хозяин.

7. Инвазионная стадия для окончательного хозяина.

8. Пути заражения окончательного хозяина.

9. Инвазионная стадия для промежуточного хозяина:

а) 1-й промежуточный хозяин;

б) 2-й промежуточный хозяин.

10. Географическое распространение.

11. Размеры половозрелой особи.

12. Половая система: а) гермафродит; б) раздельнополый.

13. Локализация в организме окончательного хозяина.

КРОВЯНОЙ СОСАЛЬЩИК

1. Тип

2. Класс

3. Вид

4. Название заболевания

5. Пути заражения человека

6. Локализация в организме человека

7. Окончательные хозяева

8.Промежуточный хозяин

9. Инвазионная стадия для человека

10. Инвазионная стадия для промежуточного хозяина

11.Гермафродит или раздельнополый?

12.Диагностика.

13.Географическое распространение.

14.Локализация в организме окончательного хозяина

15. Профилактика.

Литература:

1.Генис Д.Е. Медицинская паразитология Медицина 1991

2.Чебышев Н.В., Далин В.К., Гусев В.С. и др. Атлас по зоопаразитологии

Москва 2004

3.Чебышев Н. В., Гринева Г. Г. , Козарь М. В. и др.

Биология (Учебник). - М.: ВУНМЦ, 2000.

4.Ярыгин В. Н Биология. Кн. 1, 2 М. : Медицина, 1997. 448, 352 с.

5. Руководство по тропическим болезням / ред. А. Я. Лысенко. М. :

Медицина, 1983.

6. Биология (Руководство к практическим занятиям) /под ред. Академика

РАЕН, проф. В.В.Маркиной – изд. Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010