- •Введение

- •1. Цепи постоянного тока

- •1.1. Сведения из теории

- •1.1.1. Законы Кирхгофа

- •1.1.2. Последовательность определения токов ветвей по законам Кирхгофа

- •1.1.3. Метод контурных токов

- •1.1.4. Последовательность определения токов ветвей методом контурных токов

- •1.1.5. Метод узловых потенциалов

- •1.1.6. Последовательность определения токов ветвей методом узловых потенциалов

- •1.1.7. Определение параметров эквивалентного активного двухполюсника (эквивалентного генератора)

- •1.1.8. Баланс мощностей

- •1.1.9. Задачи для самостоятельного решения

- •1.2. Задание № 1 на расчет цепи постоянного тока

- •1.2.1. Условие задачи и исходные данные

- •1.2.2. Методические указания и примеры расчета

- •1.3. Задачи для самостоятельного решения

- •1.3.1. Определение входного сопротивления

- •1.3.2. Определение токов и напряжений

- •1.3.3. Методы расчета

- •2. Цепи синусоидального тока

- •2.1. Сведения из теории

- •2.2. Задание №2 на расчет цепи синусоидального тока.

- •2.2.1. Условие задачи и исходные данные.

- •2.2.2. Пример расчета

- •2.3. Задание № 3 на анализ цепи синусоидального тока при наличии взаимной индуктивности

- •2.3.1. Условие задачи

- •2.3.2. Методические указания

- •2.3.3. Примеры расчета

- •2.4. Резонансы в электрических цепях

- •2.4.1. Сведения из теории

- •2.4.2. Последовательность исследования резонанса

- •2.4.3. Примеры расчета цепей при резонансе

- •2.4.4. Задачи для самостоятельного решения

- •3. Переходные процессы в линейных электрических цепях

- •3.1. Сведения из теории переходных процессов

- •3.1.1. Принужденные и свободные составляющие токов и напряжений

- •3.1.2. Первый закон коммутации

- •3.1.3. Второй закон коммутации

- •3.1.4. Начальные значения величин

- •3.1.5. Составление уравнений для свободных токов и напряжений

- •3.1.6. Составление характеристического уравнения

- •1. Составление характеристического уравнения при помощи определителя

- •2. Составление характеристического уравнения при помощи уравнения для входного сопротивления цепи на переменном токе.

- •3.1.7. Определение степени характеристического уравнения

- •3.1.8. Свойства корней характеристического уравнения

- •3.1.9. Характер свободного процесса при одном корне

- •3.1.10. Характер свободного процесса при двух действительных отрицательных корнях

- •3.1.11. Характер изменения свободного процесса при двух комплексно сопряженных корнях

- •3.1.12. Общая характеристика методов анализа переходных процессов в линейных электрических цепях

- •3.1.13. Классический метод расчета переходных процессов

- •3.2. Операторный метод расчета переходных процессов

- •3.2.1. Основные понятия и определения

- •3.2.2. Преобразование Лапласа

- •3.2.7. Закон Ома в операторной форме. Внутренняя эдс

- •3.2.8. Первый закон Кирхгофа в операторной форме

- •3.2.9. Второй закон Кирхгофа в операторной форме

- •3.2.10. Последовательность расчета в операторной форме

- •3.2.11. Использование метода контурных токов

- •3.2.12. Переход от изображения к функции времени

- •3.2.13. Формула разложения

- •3.3. Задание №4 на расчет переходных процессов в линейных электрических цепях

- •3.3.1. Условие задачи и исходные данные

- •3.3.2. Методические указания и примеры расчета

- •1. Пример расчета переходных процессов классический методом

- •2. Пример расчета переходных процессов операторным методом

- •3.4. Задание №2 на расчет переходных процессов в цепях первого порядка

- •3.4.1. Условие задачи и исходные данные

- •3.4.2. Методические указания и примеры расчета

- •1. Переходный процесс при постоянной эдс

- •2. Переходный процесс при переменной эдс

- •Литература

2.3.3. Примеры расчета

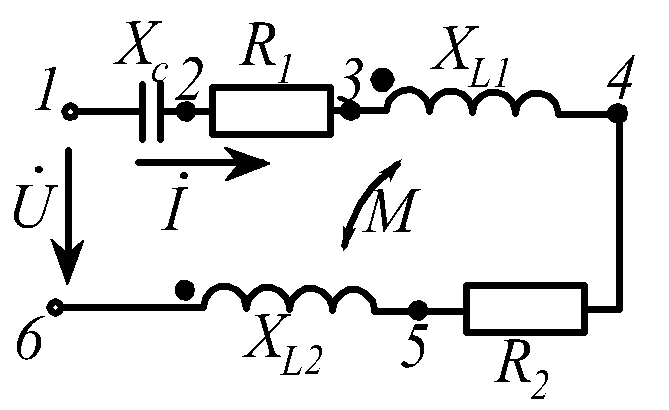

Задача 1. В электрической цепи (рис. 2.15) заданы следующие параметры:

U = 5 B; |

R1 = 2 Ом; |

R2 = 2 Ом; |

|

|

XС = 2 Ом; |

XМ = 1 Ом. |

|

Требуется:

а) комплексным методом определить ток цепи;

б) построить векторную топографическую диаграмму.

Рис. 2.15

Решение.

Расчетный ток входит в начало первой и конец второй катушки, следовательно, катушки включены встречно. По второму закону Кирхгофа имеем:

![]()

или

![]()

После подстановки и вычислений определяем комплексное действующее значение входного тока цепи

![]() А.

А.

Соответствующая векторная топографическая диаграмма приведена на рис. 2.16.

П ояснения

к диаграмме.

ояснения

к диаграмме.

Напряжение между точками 5 и 6 схемы соответствует разности напряжений, созданных во второй катушке явлениями само- и взаимоиндукции, т.е.

![]()

По аналогии

![]()

Кроме того,

![]()

![]()

![]()

![]()

З адача

2.

К первичной обмотке трансформатора без

стального сердечника (рис. 2.17) подведено

напряжение

адача

2.

К первичной обмотке трансформатора без

стального сердечника (рис. 2.17) подведено

напряжение

![]() =

120 В.

=

120 В.

Параметры схемы:

R1

= 10 Ом, ωL1

= 42 Ом, R2

= 15 Ом, ωl2

= 70 Ом, R

= 5 Ом,

![]() =

10 Ом, ωm=

20 Ом.

=

10 Ом, ωm=

20 Ом.

Требуется:

а) определить

напряжение на нагрузке

![]() ;

;

б) построить векторную диаграмму напряжений в каждом контуре схемы.

Решение.

Напряжение

на нагрузке RС

можно вычислить, предварительно определив

токи

![]() и

и

![]() .

С этой целью составим два уравнения по

второму закону Кирхгофа, направив обходы

контуров по токам.

.

С этой целью составим два уравнения по

второму закону Кирхгофа, направив обходы

контуров по токам.

Сравнивая направления токов относительно одноименных зажимов, делаем вывод, что включение катушек встречное, поэтому падения напряжения взаимной индукции отрицательные:

![]()

![]()

Упростим эти

выражения, обозначив собственные

сопротивления контуров

![]() и

и

![]() ,

взаимное сопротивление

,

взаимное сопротивление

![]() :

:

![]()

![]()

![]()

тогда полученная система уравнений

внешне совпадает с системой, записанной по методу контурных токов для данной схемы.

После подстановки и расчетов получаем:

![]() А;

А;

![]() А;

А;

![]() В.

В.

П остроение

векторной диаграммы (рис. 2.18) начинаем

с проведения векторов токов

и

.

Затем из начала координат по направлению

вектора

откладываем в масштабе вектор падения

напряжения

остроение

векторной диаграммы (рис. 2.18) начинаем

с проведения векторов токов

и

.

Затем из начала координат по направлению

вектора

откладываем в масштабе вектор падения

напряжения

![]() и под углом +90° - вектор

и под углом +90° - вектор

![]() .

Поскольку включение катушек встречное,

то вектор

.

Поскольку включение катушек встречное,

то вектор

![]() падения напряжения в катушке L1

от тока

отстает от вектора этого тока на угол

90°. Суммирующим является вектор входного

напряжения

.

Аналогично строится векторная диаграмма

падений напряжения во втором контуре,

где вектор

падения напряжения в катушке L1

от тока

отстает от вектора этого тока на угол

90°. Суммирующим является вектор входного

напряжения

.

Аналогично строится векторная диаграмма

падений напряжения во втором контуре,

где вектор

![]() отстает на 90° от вектора тока

.

Сумма векторов равна нулю.

отстает на 90° от вектора тока

.

Сумма векторов равна нулю.

2.4. Резонансы в электрических цепях

2.4.1. Сведения из теории

Признаком резонанса в электрической цепи, содержащей индуктивности и емкости, является совпадение по фазе напряжения и тока на ее входе.

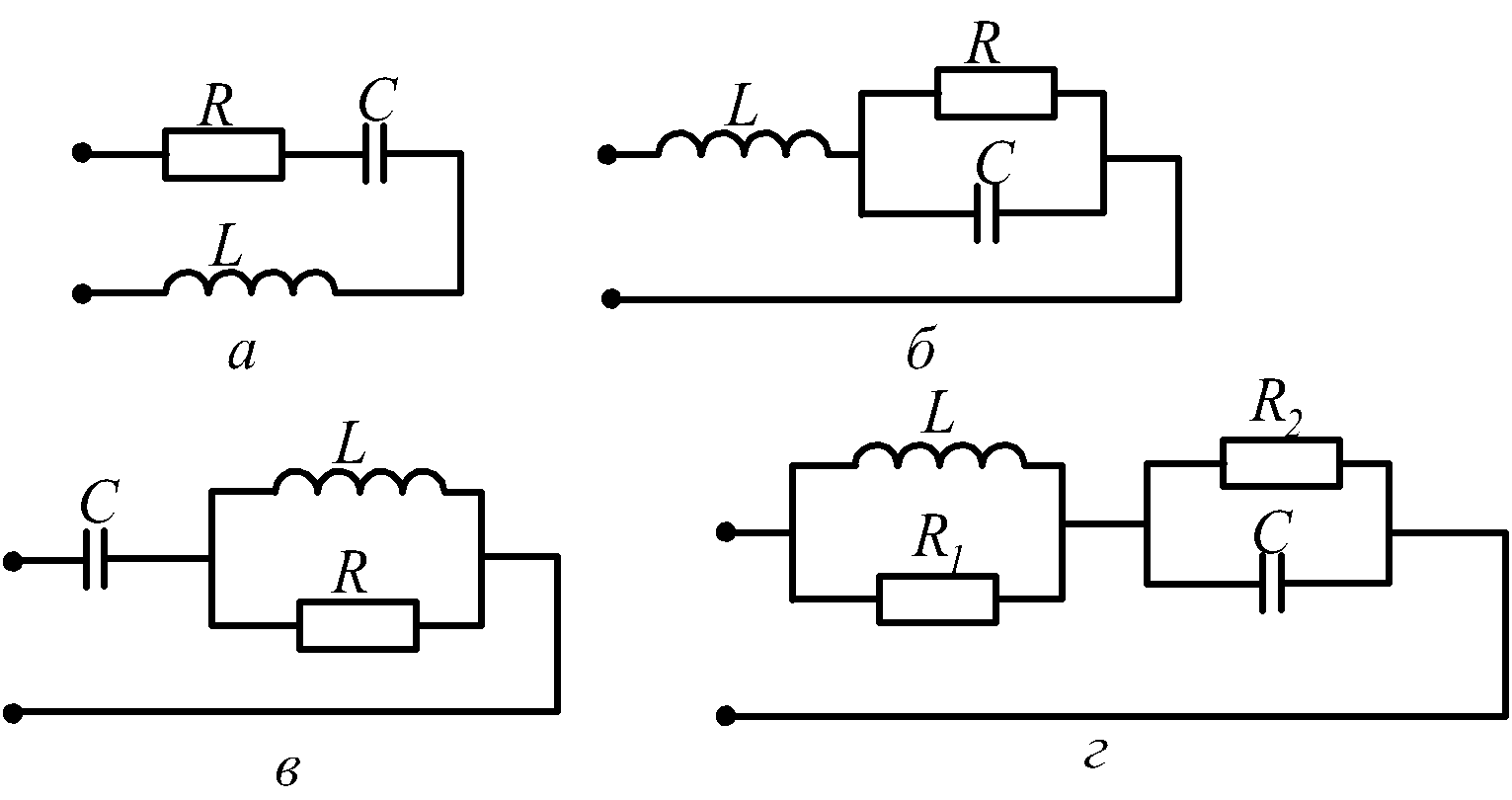

При последовательном соединении индуктивности и емкости (рис.2.19,а) или при последовательном соединении участков, содержащих индуктивность и емкость (рис.2.19,б-г), возможен резонанс напряжений.

Рис. 2.27

При резонансе напряжений индуктивное сопротивление цепи компенсируется емкостным, в результате входные реактивные сопротивление и мощность равны нулю, напряжения на реактивных элементах могут значительно превышать входное.

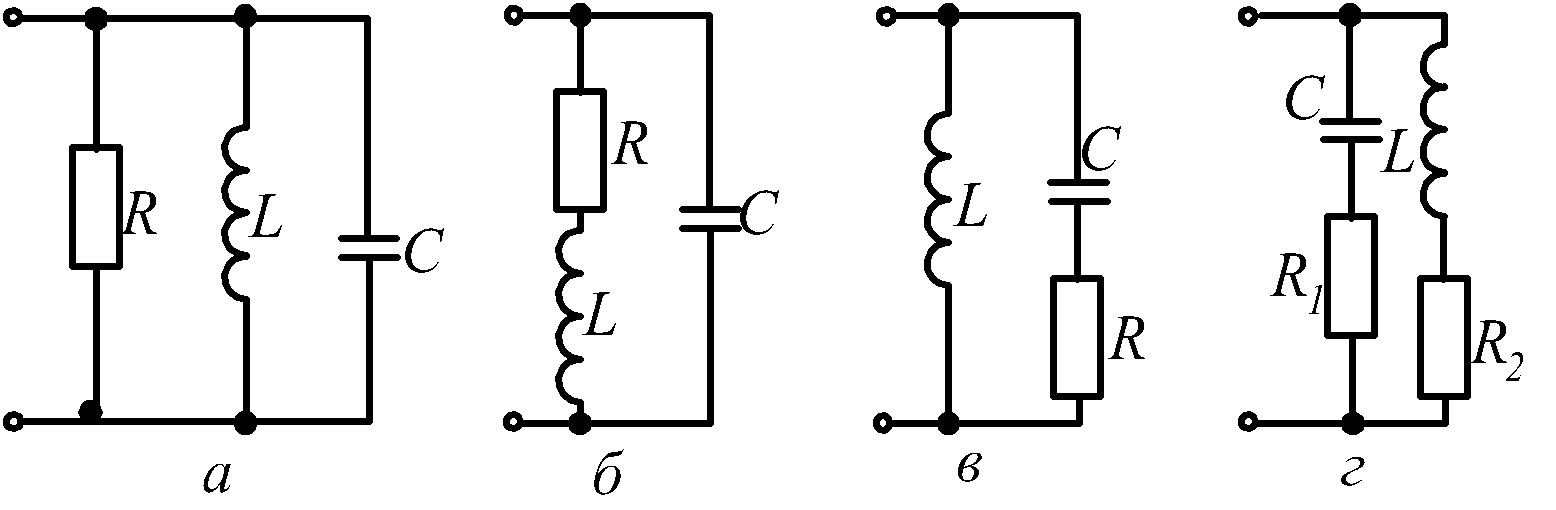

При параллельном соединении индуктивности и емкости (рис.2.20,а) или при параллельном соединении участков, содержащих индуктивность и емкость (рис. 2.20,б-г), возможен резонанс токов.

При резонансе токов индуктивная проводимость цепи компенсируется емкостной, в результате реактивная проводимость и реактивная мощность на входе цепи равны нулю, токи в реактивных элементах могут значительно превышать входной ток.

Рис. 2.20

Частота, при которой наблюдается резонанс, называется резонансной. При исследовании резонансных режимов обычно определяется резонансная частота, значения индуктивности или емкости, при которых на заданной частоте возникает резонанс, а также рассчитываются частотные характеристики – зависимости токов, напряжений, сопротивлений, проводимостей от частоты.