- •Содержание

- •Введение

- •Глава 1. Обучение студентов педагогических вузов основам экспериментального метода.

- •1.1.Экспериментальный метод

- •Универсальный алгоритм построения комплексных лабораторных работ

- •Глава 2. Комплекс лабораторных работ.

- •1.1. Список литературы.

- •2.2. Характеристика историко-культурной эпохи. История развития науки в лицах.

- •2.2.1. Механика.

- •2.2.2. Оптика.

- •2.2.3. Термодинамика.

- •2.2.4. Электричество.

- •2.3. Правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ по теме:

- •1. Механика.

- •2. Оптика.

- •3. Молекулярная физика и термодинамика.

- •4. Электричество.

- •Глава 3. Практическое выполнение лабораторных работ.

- •3.2. Гидростатика.

- •Глава 4.Тесты.

- •1. Механика.

- •2. Оптика и теория относительности: единицы измерения.

- •3. Оптика и теория относительности: определения понятий.

- •4. Оптика и теория относительности: основные понятия.

- •5. Оптика и теория относительности: законы.

- •6. Молекулярная физика: единицы измерения.

- •7 . Молекулярная физика: формулы.

- •8. Молекулярная физика: определения понятий

- •9. Молекулярная физика: основные понятия

- •10. Молекулярная физика: законы

- •11. Тесты: закон Кулона.

- •12. Тесты по электростатике. Напряженность электрического поля.

- •13. Тесты по электроемкости. Конденсатор.

- •14. Тесты по законам постоянного тока.

- •15. Тесты по соединениям проводников и закону Ома для участка цепи.

- •16. Тесты по закону Ома для полной цепи.

- •Заключение

- •Экспериментальный метод в обучении физике. Лабораторные работы.

- •Лицензия на издательскую деятельность

- •И здательство нии педагогического образования рао

2.2.2. Оптика.

И сторический очерк. Древние греки (Аристотель, Платон, Евклид) нашли законы прямолинейного распространения и отражения света.

А

ристотель

384-322 год до н. э.

Платон 427-347

до н. э. Евклид III

век до н. э.

ристотель

384-322 год до н. э.

Платон 427-347

до н. э. Евклид III

век до н. э.

В

средние века стали известны эмпирические

правила построения изображений, даваемых

линзами.

В

средние века стали известны эмпирические

правила построения изображений, даваемых

линзами.

Галилей (1564 -1642) В. Снеллиус (1580-1626) Р. Декарт (1595 – 1660)

1590 3. Янсен построил первый двухлинзовый микроскоп; в 1609 Г. Галилей изобрёл телескоп. Точные законы преломления света были экспериментально установлены в 1620 В. Снеллиусом и в 1637 Р. Декартом. Последующей формулировкой Ферма принципа(1660) был завершён фундамент построения геометрической оптики.

Дальнейшее

развитие оптики связано с открытиями

дифракции и интерференции света [Ф.

Гримальди, опубликовано в 1665], двойного

лучепреломления [Э. Бартолин , 1669] и с

работами И. Ньютона , P. Гука и X. Гюйгенса.

Ньютон обращал большое внимание на

периодичность световых явлений и

допускал возможность их волновой

интерпретации, но отдавал предпочтение

корпускулярной концепции света, считая

его потоком частиц, действующих на эфир.

Движением световых частиц через эфир

И. Ньюто́н( 1642 — 1727) Р.Гук(1635 –1703) X. Гюйгенс(1629-1695)

переменной плотности и их взаимодействием с материальными телами, по Ньютону, обусловлены преломление и отражение света, цвета тонких плёнок, дифракция света и его дисперсия. Именно Ньютон осознал поляризацию как "изначальное" свойство света, объясняемое определенной ориентацией световых частиц по отношению к образуемому ими лучу. X. Гюйгенс полагал, что световое возбуждение есть импульсы упругих колебаний эфира, распространяющиеся с большой, но конечной скоростью. Первое её экспериментальное определение произвёл в 1676 О. Рёмер. Наибольшим вкладом Гюйгенса в оптике является принцип Гюйгенса- Френеля, а также объяснение двойного луче преломления.

О

.

Рёмер(1644-1710) Т. Юнг(1773-1829)

О. Френель(1788-1827)

.

Рёмер(1644-1710) Т. Юнг(1773-1829)

О. Френель(1788-1827)

Однако Гюйгенс не разработал последовательно волновую теорию света, которая выдержала бы противопоставление воззрениям Ньютона.

Победа

волновой оптики связана с работами Т.

Юнга и О. Френеля. В 1801 Юнг сформулировал

принцип интерференции, позволивший ему

объяснить цвета тонких плёнок. Опираясь

на этот принцип, Френель по-новому

истолковал принцип Гюйгенса, дал

удовлетворительное волновое объяснение

прямолинейности распространения света

и объяснил многочисленные дифракционные

явления. В опытах Френеля и Араго было

установлено, что волны, поляризованные

перпендикулярно друг другу, не

интерферируют; это дало основания

высказать идею о поперечности световых

колебаний, исходя из которой Френель

построил теорию кристаллооптических

явлений. Т. о., все известные к тому

времени оптические явления получили

волновую интерпретацию. Детальная

разработка представлений о свете как

поперечных упругих колебаниях эфира

приводила к необходимости искусств

теоретических построений (так, эфир

наделялся свойствами твёрдого состояния

и в то же время допускалось, что в нём

могут свободно

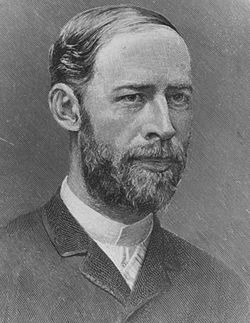

Дж. К. Максвелл(1831-1879) М.Фарадей(1791-1867) Г. Герц(1857-1894)

перемещаться тела). Эти трудности были разрешены при последовательном развитии учения Дж. К. Максвелла об электромагнитном поле. Основываясь на открытии М. Фарадея, Максвелл пришёл к выводу, что свет есть электромагнитная, а не упругие волны.

Первым

указанием на непосредственную связь

электромагнетизма с оптикой было

открытие Фарадеем (1848) вращения плоскости

поляризации света в магнитном поле

(Фарадея эффект). Далее было установлено,

что отношение электромагнитной и

электростатической единиц силы тока

по величине и размерности совпадает со

скоростью света с [В. Вебер и Ф. Кольрауш,

1856]. Максвелл теоретически показал, а

Г. Герц в 1888 подтвердил экспериментально,

что изменения электромагнитного поля

распространяются в вакууме именно с

этой скоростью. В прозрачной среде

скорость света

![]() т. е. определяется диэлектрической и

магнитной проницаемостями среды.

Открытие в 1862 Ф. Леру аномальной дисперсии,

которая связана с поглощением света,

привело к представлению о веществе как

совокупности осцилляторов, с которыми

взаимодействует свет (В. Зельмейер,

1872). В 90-х гг. 19 в. П. Друде, Г. Гельмгольц

и X. Лоренц при разработке электронной

теории строения вещества объединили

идею об осцилляторах и электромагнитную

теорию света. Представление об

т. е. определяется диэлектрической и

магнитной проницаемостями среды.

Открытие в 1862 Ф. Леру аномальной дисперсии,

которая связана с поглощением света,

привело к представлению о веществе как

совокупности осцилляторов, с которыми

взаимодействует свет (В. Зельмейер,

1872). В 90-х гг. 19 в. П. Друде, Г. Гельмгольц

и X. Лоренц при разработке электронной

теории строения вещества объединили

идею об осцилляторах и электромагнитную

теорию света. Представление об

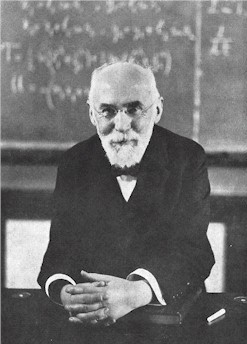

Г. Гельмгольц (1821-894) X. Лоренц(1853-1928) П. Друде(1852-1933)

э лектронах

как об осцилляторах, которые входят в

состав атомов и молекул и способны

совершать в них колебания, позволило

описать множество оптических явления,

в том числе нормальную и аномальную

дисперсию. Подтверждением представлений

о том, что излучение и поглощение света

определяются поведением электронов в

атомах, явилось открытие в 1896 П. Зееманом

и истолкование в 1897 Лоренцем действия

магнитного поля на частоты излучения

и поглощения атомов ( Зеемана эффект).

В полном согласии с теорией Максвелла

оказалась и величина давления света,

измеренная П. Н. Лебедевым в 1899.

Электромагнитная теория света стала

отправным пунктом и при

лектронах

как об осцилляторах, которые входят в

состав атомов и молекул и способны

совершать в них колебания, позволило

описать множество оптических явления,

в том числе нормальную и аномальную

дисперсию. Подтверждением представлений

о том, что излучение и поглощение света

определяются поведением электронов в

атомах, явилось открытие в 1896 П. Зееманом

и истолкование в 1897 Лоренцем действия

магнитного поля на частоты излучения

и поглощения атомов ( Зеемана эффект).

В полном согласии с теорией Максвелла

оказалась и величина давления света,

измеренная П. Н. Лебедевым в 1899.

Электромагнитная теория света стала

отправным пунктом и при

И. Е. Тамм (1895-1971) И. М. Франк (1908-1990) П. Н. Лебедев(1866-1912)

создании относительности теории. Плодотворность классической электродинамической теории света Максвелла - Лоренца неоднократно подтверждалась и в дальнейшем, напр. при истолковании И. Е. Таммом и И. М. Франком (1937) эффекта Черенкова - Вавилова излучения, в выдвижении Д. Габором (1947) идеи голографии (с записью волнового ноля в одной плоскости), в разработке оригинального направления трёхмерной голографии, начало которому положили работы Ю. Н. Денисюка (1962), и т. д.

Электродинамическая

теория, однако, оказалась недостаточной

для описания процессов поглощения и

испускания света. М. Планк, анализируя

спектры излучения абсолютно чёрного

тела, пришёл к заключению (1900), что

элементарная колебательная система

(атом, молекула) отдаёт волновую энергию

электромагнитному полю или получает

её от него не непрерывно, а порциями,

пропорциональными частоте колебаний,

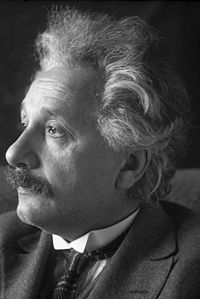

- квантами. Работы Планка и А. Эйнштейна

(1905), который приписал квантам кроме

М. Планка(1858-1947) А. Эйнштейна(1879-1955) А. Г. Столетов(1839-1896)

энергии также импульс и массу, вернули О. мн. черты корпускулярных представлений. Интенсивность электромагнитного поля в квантовой оптике определяет вероятность обнаружения фотона, а структура поля отражает квантовую структуру ансамбля элементарных излучателей (атомов, молекул) и распределение актов излучения во времени. Т. о., при сохранении физ. смысла поля фотоны, возникающие при актах испускания света и существующие только при движении со скоростью света, приобрели черты материальных частиц. Фотонные представления позволили Эйнштейну объяснить осн. законы фотоэффекта, впервые исследованные А. Г. Столетовым в 1888 - 90; они дают наглядное истолкование существованию КВ-границы в тормозном излучении электронов, Комптона эффект и, открытому в 1923, стоксову сдвигу частоты излучения фотолюминесценции, комбинац. рассеянию света [открытому в 1928 Л. И. Мандельштамом и Г. С. Ландсбергоми независимо Ч. В. Раманом] и др. явлениям взаимодействия света с веществом.

В современной оптике квантовые представления не противопоставляются волновым, а сочетаются на основе квантовой механики и квантовой электродинамики. Квантовая теория позволила дать интерпретацию спектрам атомов, молекул и ионов, объяснить воздействие электрического, магнитного и акустического полей на спектры, установить зависимость характера спектра от условий возбуждения и т. д. Примером обратного влияния О. на развитие квантовой теории может служить открытие собственного механического момента - спина – и связанного с ним собственного магнитного момента у электрона и др. частиц, повлёкшее за собой установление Паули принципа(1926) и истолкование сверхтонкой структуры спектров [В. Паули, 1928].

Наиболее

важное событие современной оптике -

экспериментальное обнаружение и создание

методов генерации вынужденного излучения

атомов и молекул. Вынужденно испущенный

фотон дублирует фотон, вызвавший переход,

если имеется активная среда с инверсией

населённости, этот процесс может

многократно повторяться - происходит

усиление начального светового потока.

Добавление к такому квантовому усилителю

оптической обратной связи превращает

его в оптический квантовый генератор

(лазер). Первые квантовые генераторы (в

сантиметровом диапазоне длин волн -

мазеры) были созданы А. М. Прохоровым,

Н. Г. Басовым и Ч. Таунсом в 1954. В наст.

время (90-егг.),

А. М. Прохоров(1916-2002) Н. Г. Басов(1922-2001) Ч. Таунс(1915)

используя различные методы получения инверсной населённости, строят лазеры на твёрдых, жидких, газообразных и плазменных средах. Их появление стимулировало дальнейшее развитие традиционных областей оптики и привело к возникновению совершенно новых научных и технических направлений (нелинейная и параметрическая оптика, оптическая обработка материалов), сделало возможным практическую реализацию и широкое применение ранее высказанных идей (голография, УТС).