- •Метеорология и климатология

- •Кафедра лесоводства, лесных культур и почвоведения

- •Метеорология и климатология

- •Введение

- •1 Организация метеорологических наблюдений

- •2 Измерение солнечной радиации

- •3 Измерение температуры воздуха и почвы

- •4 Основные характеристики влажности воздуха и методы их измерения

- •5 Измерение атмосферных осадков и снежного покрова

- •6 Измерение атмосферного давления

- •Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Метеорология и климатология

4 Основные характеристики влажности воздуха и методы их измерения

Необходимые приборы и принадлежности: станционный психрометр, аспирационный психрометр, дистиллированная вода, пипетка для смачивания, штатив для укрепления психрометра, ртутный барометр, Психрометрические таблицы, волосной гигрометр.

В атмосферном воздухе всегда имеется водяной пар, содержание которого меняется по объёму в пределах от 0 до 4% и зависит от физико-географических условий местности, времени года, циркуляционных особенностей атмосферы, состояния поверхности почвы, температуры воздуха и т.п.

Содержание водяного пара в воздухе характеризуется следующими величинами:

- в единице объёма воздуха при данной температуре содержание водяного пара не может быть больше некоторого предельного количества, называемого максимально возможной упругостью водяного пара или максимальным насыщением. Оно соответствует равновесию между паром и водой, т.е. насыщенному состоянию пара.

- водяной пар, образующийся над испаряемой поверхностью, оказывает определённое давление, которое называется упругостью водяного пара или парциальным давлением (е).

Упругость водяного пара (е) определяется по формуле:

е = Е' - А· р(t - t')

где Е' – максимальная упругость водяного пара при температуре смоченного термометра; р – атмосферное давление; t – температура воздуха (температура по сухому термометру), 0С; t – температура испаряющей поверхности (температура по смоченному термометру), 0С; А – постоянная психрометра, зависящая от его конструкции и, главным образом, от скорости движения воздуха около приёмной части психрометра. Так, постоянная станционного психрометра принимается равной 0,0007947, что соответствует средней скорости движения воздуха в будке (0,8 м/сек). Постоянная аспирационного психрометра равна 0,000662 при постоянной скорости движения воздуха (2 м/сек) у приемной части термометров.

Измеряется парциальное давление в миллиметрах ртутного столба или миллибарах. При любой температуре парциальное давление водяного пара (е) не может превышать давление насыщенного пара (Е). Для вычисления Е существуют специальные формулы по ним составлены таблицы по которым его и находят (прил.1, 2).

Относительная влажность (f) – отношение парциального давления водяного пара к давлению насыщенного пара над плоской поверхностью дистиллированной воды при данной температуре, выраженное в %.

f

=

![]() .

.

Относительная влажность воздуха показывает на сколько воздух близок или далёк к насыщению водяным паром, определяют с точностью до 1%.

Дефицит насыщения (d) – разность между давлением насыщенного водяного пара и его парциальным давлением. d = Е – е.

Дефицит насыщения выражается в мм ртутного столба или миллибарах.

Абсолютная влажность (g) – количество водяного пара, находящегося в 1м3 воздуха, выраженное в граммах.

Если давление воздуха выражено в миллибарах, то g определяется по формуле:

g =

![]() г/м3,

г/м3,

Если давление воздуха выражено в миллиметрах, то g определяется по формуле:

g =

![]() г/м3,

г/м3,

где L – коэффициент расширения газов, равный 1/273, или 0,00366.

Точка росы (td) – температура, при которой водяной пар, содержащийся в воздухе при неизменном давлении, достигает состояния насыщения относительно плоской поверхности чистой воды или льда. Точку росы определяют с точностью до десятых долей градуса.

Методы измерения влажности воздуха

Психрометрический метод – это основной метод для определения влажности воздуха, который основан на измерении температуры воздуха и температуры смоченного водой термометра – температуры термодинамического равновесия между затратами тепла на испарение со смоченной поверхности и притоком тепла к термометру от окружающей среды. Определение влажности воздуха этим методом осуществляется по показанию психрометра – прибора, состоящего из двух термометров. Приёмная часть (резервуар) одного из психрометрических термометров обёртывается батистом, находящимся в увлажнённом состоянии (смоченный термометр), С поверхности резервуара смоченного термометра происходит испарение, на которое затрачивается тепло. Другой термометр психрометра – сухой, он показывает температуру воздуха. Смоченный же термометр показывает собственную температуру, зависящую от интенсивности испарения воды с поверхности резервуара.

Для измерения влажности воздуха используются два типа психрометров: станционный и аспирационный.

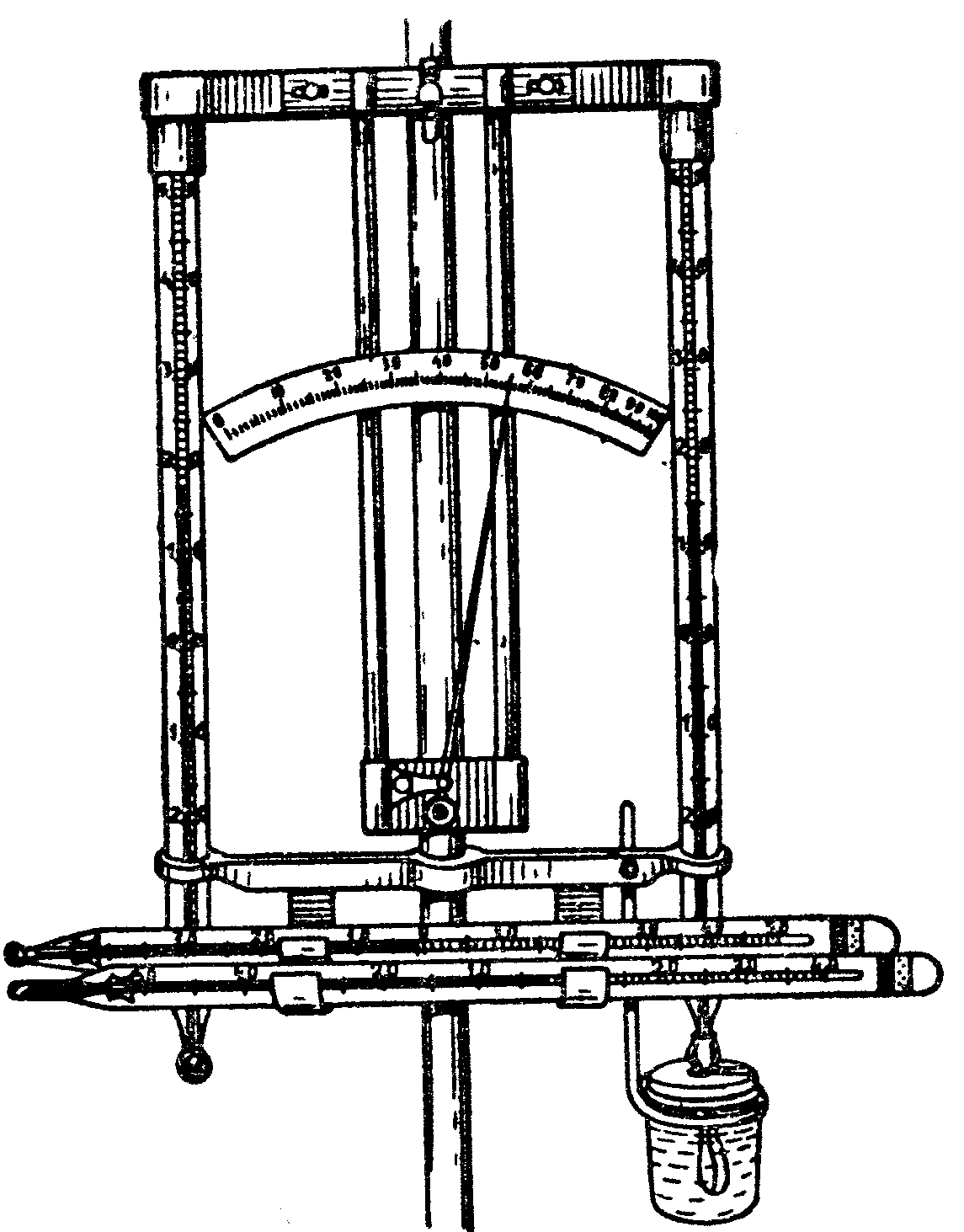

Станционный психрометр состоит из двух одинаковых термометров с делениями через 0,20, установленных вертикально на штативе в психрометрической будке. Резервуар правого термометра плотно обёртывается в один слой кусочком батиста, конец которого опускается в стаканчик с дистиллированной водой. Стаканчик закрывается крышкой с прорезью для батиста. Установку термометров в психрометрической будке представлена на рис. 20.

Отсчёты по термометрам должны проводиться как можно быстрее, так как присутствие наблюдателя вблизи термометров может исказить показания. Вначале отсчитываются и записываются десятые доли, а затем – целые градусы.

Наблюдения по психрометру проводятся при любой положительной температуре воздуха, а при отрицательной – только до -100, так как при более низкой температуре результаты наблюдений становятся ненадежными. При температуре воздуха ниже 00 кончик батиста на смоченном термометре обрезается. Батист смачивают на 30 мин до начала наблюдений, погружая резервуар термометра в стаканчик с водой.

Рис. 20 Установка термометров в психрометрической будке

При отрицательной температуре вода на батисте может быть не только в твердом состоянии (лёд), но и в жидком (переохлаждённая вода). По наружному виду установить это весьма трудно. Для этого необходимо прикоснуться к батисту карандашом, на конце которого имеется кусочек льда или снега, и следить за показанием термометра. Если в момент прикосновения столбик ртути повысится, то на батисте была вода, которая перешла в лёд; при этом выделилась скрытая теплота, за счёт чего и увеличилось показание термометра. Если же от прикосновения к батисту показание термометра не меняется, значит на батисте лёд, и изменения агрегатного состояния не происходит.

Учёт агрегатного состояния воды на резервуаре смоченного термометра весьма важен, так как максимальная упругость водяного пара, входящая в психрометрическую формулу, над водой и льдом различна.

Вычисление характеристик влажности воздуха по показаниям психрометра осуществляется с помощью психрометрических таблиц, составленных по формулам. В психрометрических таблицах приводятся готовые значения td, e, f, d для разных сочетаний t и t' при постоянной А, равной 0,0007947 и атмосферном давлении 1000 мб. Если давление воздуха больше или меньше 1000 мб, к характеристикам влажности вводятся поправки. Поправку у упругости водяного пара находят по величине атмосферного давления и разности показаний сухого и смоченного термометров. При атмосферном давлении меньше 1000 мб, эта поправка положительна, если превышает 1000 мб, ее вводят со знаком минус.

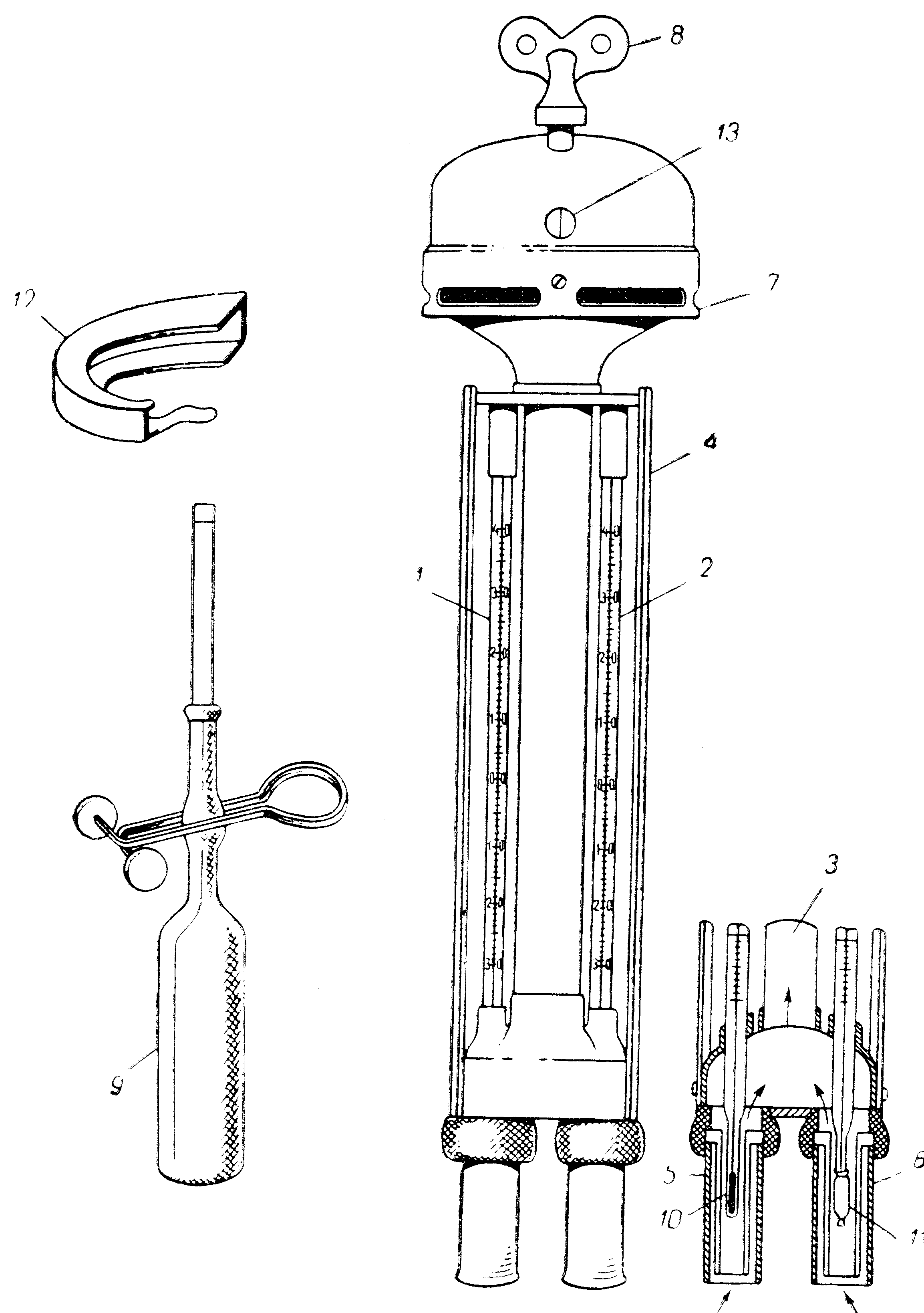

Аспирационный психрометр (рис. 21) состоит из двух психрометрических термометров 1, 2 с ценой деления 0.20, помещённых в металлическую оправу.

Оправа состоит из трубки 3, раздваивающейся книзу, и боковых защит 4. Верхний конец трубки 3 соединен с аспиратором 7, просасывающим наружный воздух через трубки 5 и 6, в которых находятся резервуары термометров 10, 11. Аспиратор имеет пружинный механизм. Пружина заводится ключом 8. Трубки 5 и 6 сделаны двойными. Резервуар одного из термометров (правый) обвернут коротко обрезанным батистом. Никелированная и полированная поверхность психрометра хорошо отражает солнечные лучи. Поэтому для его установки не требуется никакой дополнительной защиты и он устанавливается на открытом воздухе. Аспирационные психрометры используются для градиентных наблюдений на метеорологических станциях, а также в полевых микроклиматических исследованиях.

Рис. 21 Аспирационный психрометр

Перед наблюдением психрометр выносят из помещения зимой за 30 мин, а летом за 15 мин. Батист правого термометра смачивают с помощью резиновой груши 9 с пипеткой летом за 4 мин, а зимой за 30 мин до срока наблюдений. После смачивания заводят аспиратор, который в момент отсчёта должен работать полным ходом. Поэтому зимой за 4 мин до отсчёта нужно вторично завести психрометр.

Характеристики влажности воздуха по данным аспирационного психрометра вычисляют также с помощью психрометрических таблиц. Психрометрическая постоянная для этого прибора равна 0,000662.

Гигрометрический метод – основан на свойстве обезжиренного человеческого волоса менять свою длину при изменении влажности воздуха.

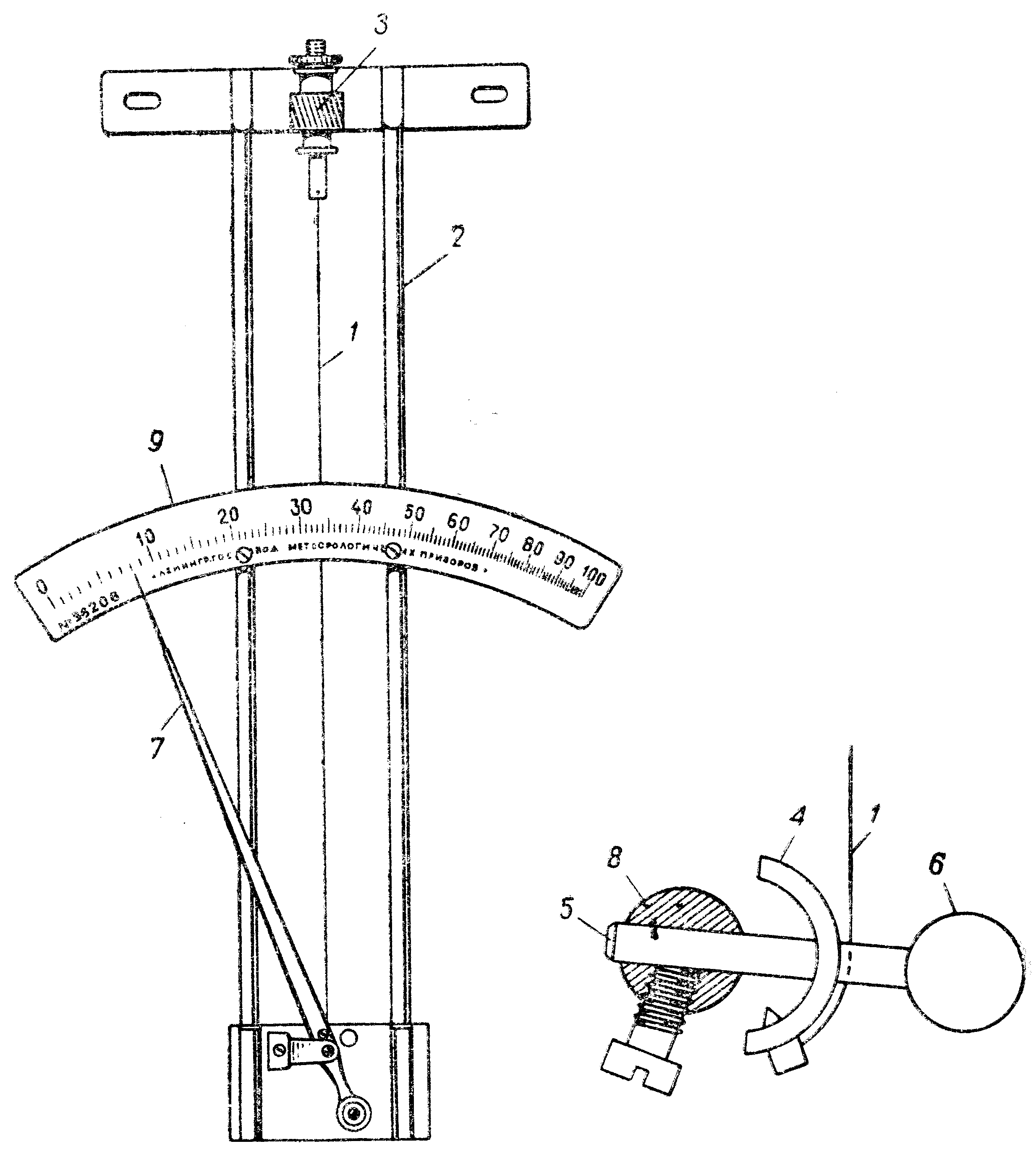

Волосной гигрометр (рис. 22). Основной частью волосного гигрометра является обезжиренный (обработанный в эфире и спирте) человеческий волос, обладающий свойством изменять свою длину под влиянием изменения относительной влажности. При уменьшении относительной влажности волос 1, укрепленный на раме 2, укорачивается, при увеличении - удлиняется.

Верхний конец волоса прикреплён к регулировочному винту 3, с помощью которого можно менять положение стрелки 7 на шкале 9 гигрометра. Нижний конец волоса соединён с блоком в виде дужки 4, сидящей на стержне 5. Грузик 6 этого блока служит для натяжения волоса. На оси блока 8 укреплена стрелка 7, свободный конец которой при изменении влажности перемещается по шкале.

Цена деления шкалы гигрометра - 1% относительной влажности. Деления на шкале неравномерны: при небольших значениях влажности они крупнее, а при больших – мельче. Применение такой шкалы обусловлено тем, что изменение длины волоса идёт быстрее при малых величинах влажности и медленнее при больших её значениях.

Рис. 22 Волосной гигрометр

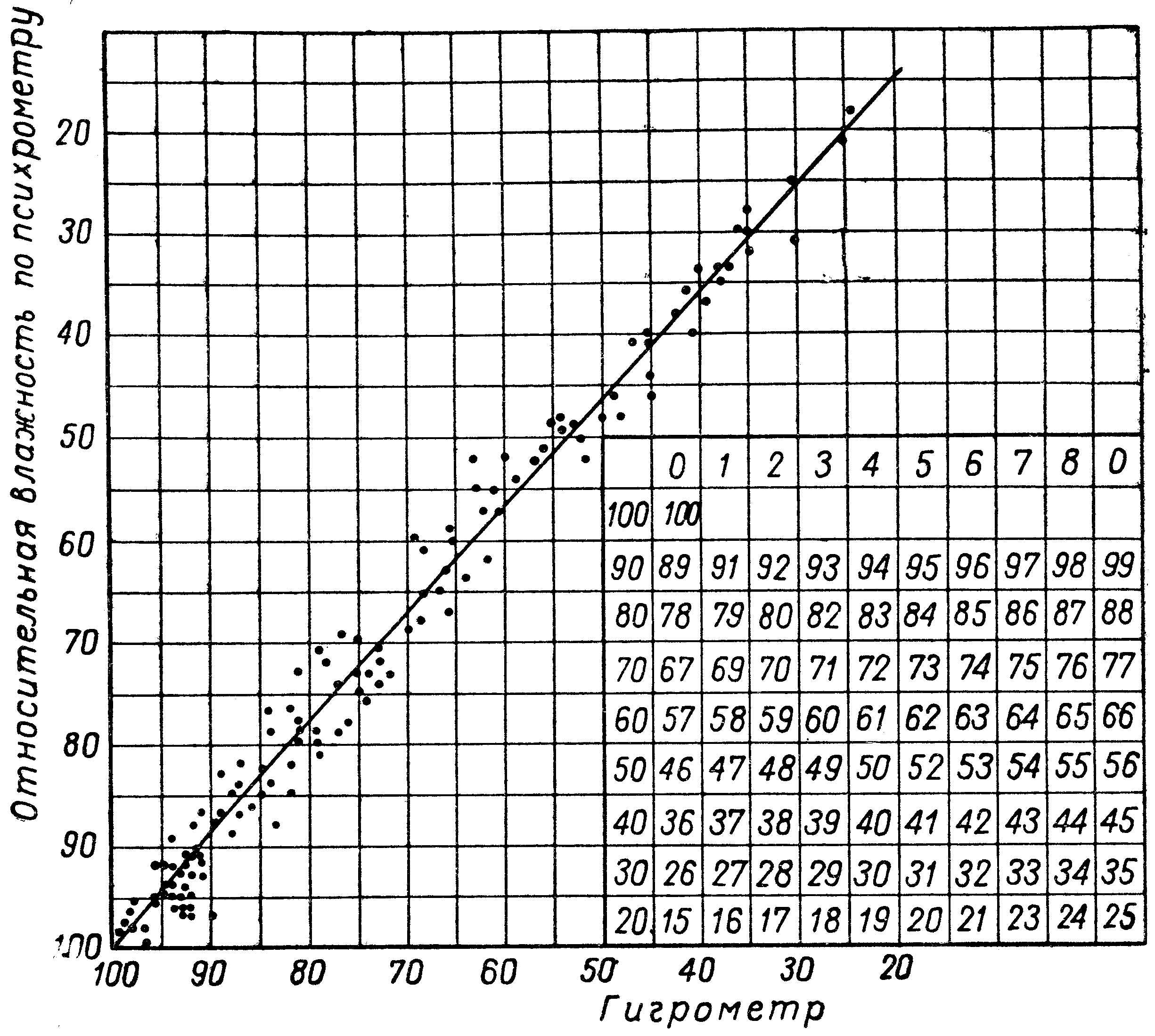

При продолжительном действии гигрометры становятся менее чувствительными к изменению влажности: волос вытягивается и загрязняется, а плёнка высыхает. Учитывая это, приходится часто сверять прибор с психрометром и находить его поправки, для чего применяется графический приём. Для этого на координатную сетку наносят точки по данным одновременных наблюдений относительной влажности по психрометру и гигрометру за длительный период (например, за осенние месяцы при подготовке гигрометра к зиме) и через середину полосы, где точки легли более густо, проводят плавную линию так, чтобы по обе стороны от нее было по возможности одинаковое количество точек (рис. 23).

В дальнейшем, пользуясь этой линией, для любого показания гигрометра можно найти соответствующее значение относительной влажности по станционному психрометру. Например, если отсчёт по гигрометру был 75%, то исправленное значение относительной влажности будет 73%.

Для более удобного пользования графиком составляют переводную таблицу. В первом вертикальном столбце (десятки) и в первой горизонтальной строке (единицы) дается шкала гигрометра. В клетки записываются значения относительной влажности, снятые с кривой. Пользуясь этой таблицей, по показаниям гигрометра находят исправленные значения относительной влажности.

Рис.23 График поправок гигрометра

Особо важное значение наблюдения по гигрометру имеют в зимнее время года, когда этот прибор нередко остается единственным для определения влажности воздуха. Поэтому в осенние месяцы его тщательно регулируют и строят переводной график, которым и пользуются в течение всей зимы.

Задание

1 Ознакомиться с психрометрическими таблицами путём проработки пояснений к ним и разбора примеров.

2 Ознакомиться с устройством станционного и аспирационного психрометров.

3 Провести измерения по аспирационному психрометру.

4 По показаниям сухого и смоченного термометров и по величине давления с помощью психрометрических таблиц определить характеристики влажности воздуха.

Результаты наблюдений оформить в тетрадь.