- •Схемотехника цифровых устройств Учебное пособие Новосибирск

- •Кафедра сапр

- •Введение

- •1 Параметры цифровых микросхем

- •1.1 Уровни логического нуля и единицы

- •1.2 Входные и выходные токи цифровых микросхем

- •1.3 Параметры, определяющие быстродействие цифровых микросхем

- •1.4 Описание логической функции цифровых схем

- •2 Основные логические функции и элементы

- •2.1 Функция "не", инвертор

- •2.2 Функция "и", логическое умножение

- •2.3 Функция "или", логическое сложение

- •3 Основные схемотехнические решения цифровых микросхем

- •Диодно-транзисторная логика (дтл);

- •3.1 Диодно-транзисторная логика (дтл)

- •3.2 Транзисторно-транзисторная логика (ттл)

- •3.3 Логика на комплементарных моп транзисторах (кмдп)

- •4 Согласование цифровых микросхем между собой

- •4.1 Согласование микросхем из различных серий между собой

- •Согласование 3- и 5- вольтовых ттл микросхем.

- •Согласование 3- вольтовых ттл микросхем и 2,5- вольтовых кмоп микросхем.

- •4.2 Регенерация цифрового сигнала

- •5 Арифметические основы цифровой техники

- •5.1 Системы счисления

- •5.2 Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

- •6 Комбинационные цифровые схемы

- •6.1 Законы алгебры логики

- •Закон одинарных элементов.

- •Законы отрицания.

- •Комбинационные законы.

- •Закон тавтологии (многократное повторение):

- •Правило поглощения.

- •Правило склеивания.

- •6.2 Построение цифровой схемы по произвольной таблице истинности

- •6.3 Декодеры

- •6.4 Шифраторы

- •Универсального кодера.

- •6.5 Мультиплексоры

- •6.6 Демультиплексоры

- •7 Генераторы

- •7.1 Усилительные параметры кмоп инвертора

- •7.2 Осцилляторные схемы

- •7.3 Мультивибраторы

- •7.4 Особенности кварцевой стабилизации частоты генераторов

- •7.5 Одновибраторы

- •8 Цифровые схемы последовательностного типа

- •8.1 Триггеры

- •8.2 Регистры

- •8.3 Счётчики

- •9 Индикаторы

- •9.1 Малогабаритные лампочки накаливания

- •9.2 Газоразрядные лампы

- •9.3 Светодиодные индикаторы

- •9.4. Динамическая индикация

- •9.5 Жидкокристаллические индикаторы

- •10 Разработка цифрового устройства на примере электронных часов

- •10.1 Разработка структурной схемы часов

- •10.2 Разработка принципиальной схемы часов

- •11 Синхронные последовательные порты

- •11.1 Ssi интерфейс (dsp порт)

- •11.2 Spi порт

- •11.3 I2с порт

- •12 Синтезаторы частоты

- •12.1 Схемы фазовой подстройки частоты

- •12.2 Схемы определения ошибки по частоте

- •12.3 Умножители частоты

- •12.4 Частотные детекторы, построенные на основе фапч

- •13 Цифровая обработка сигналов

- •13.1 Структурная схема цифрового устройства обработки сигнала

- •13.2 Особенности аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования

- •Критерии дискретизации по котельникову

- •Погрешность хранения

- •Погрешность выборки

- •Погрешность временного положение стробирующего импульса

- •13.3 Фильтры для устранения эффекта наложения спектров (Антиалайзинговые фильтры)

- •13.4 Дискретизация сигнала на промежуточной частоте (субдискретизация)

- •13.5 Статическая передаточная функция ацп и цап и погрешности по постоянному току

- •13.6 Погрешности преобразования переменного тока

- •Искажения и шум в идеальном n-разрядном ацп

- •14 Виды аналого-цифровых преобразователей

- •14.1 Параллельные ацп

- •14.2 Последовательно-параллельные ацп

- •14.3 Ацп последовательного приближения

- •15 Основные блоки микросхем цифровой обработки сигналов

- •15.1 Двоичные сумматоры

- •15.2 Цифровые умножители

- •15.3 Постоянные запоминающие устройства

- •15.4 Статические оперативные запоминающие устройства (озу)

- •15.5 Цифровые фильтры

- •16 Реализация передатчиков радиосигналов в цифровом виде

- •16.1 Генераторы с цифровым управлением (nco)

- •16.2 Микросхемы прямого цифрового синтеза (dds)

- •16.3 Квадратурные модуляторы (Up converter)

- •16.4 Интерполирующие цифровые фильтры

- •17 Реализация радиоприёмников в цифровом виде

- •17.1 Цифровые преобразователи частоты

- •17.2 Цифровой квадратурный демодулятор

- •17.3 Децимирующие фильтры

- •Список литературы

- •Часть 1. Учебное пособие. Новосибирск , 2006.

- •630102, Новосибирск, ул. Кирова, 86.

10 Разработка цифрового устройства на примере электронных часов

Проектирование любого устройства начинается с анализа технического задания. В зависимости от предъявляемых требований для реализации устройства может потребоваться различная элементная база. В ряде случаев подходят готовые микросхемы, ведь обычно решаются однотипные задачи с небольшими изменениями параметров. Иногда, особенно при решении новых уникальных задач, приходится использовать универсальные микросхемы.

В данном случае это действительно распространённая задача и поэтому имеется огромное количество готовых микросхем, выполняющих функции электронных часов. Однако мы собираемся использовать часы как один из примеров разработки цифрового устройства, поэтому не будем пользоваться готовыми микросхемами электронных часов.

Как и разработка любого другого устройства, как аналогового, так и цифрового, разработка часов начинается с разработки структурной схемы. Это позволяет сократить время разработки всего устройства в целом, за счет исключения системных ошибок на этапе проработки связей между блоками.

10.1 Разработка структурной схемы часов

Проанализируем, как должно работать разрабатываемое устройство. Часы обязательно должны содержать устройство измерения времени, которое в свою очередь всегда состоит из генератора эталонных интервалов времени и счётчика этих интервалов. Структурная схема устройства измерения времени приведена на рисунке 10.1.

Рисунок 10.1 – Структурная схема устройства измерения времени

В качестве генератора эталонных импульсов в разное время использовали различные устройства. Это и вытекание воды или песка из какой-либо ёмкости и движение тени от солнца по циферблату и даже горение нити в огненных китайских часах.

Для реализации часов в простейшем случае генератор импульсов эталонной длительности должен вырабатывать минутные импульсы, однако реализовать стабильный генератор такой длительности достаточно сложно. Даже в механических часах в качестве генератора импульсов эталонной длительности используется маятник с периодом колебаний от одной до нескольких секунд.

При использовании цифровых КМОП микросхем можно реализовать такой генератор. Для этого потребуется RC генератор, описанный в предыдущей части книги. Если использовать в качестве времязадающей цепочки резистор номиналом 1 Мом и конденсатор емкостью 30 мкФ, то мы реализуем период повторения импульсов 1 мин. Однако стабильность такого генератора будет невысока, так как на сопротивление резистора будет влиять сопротивление печатной платы, а оно в свою очередь будет зависеть от влажности воздуха.

Особенно нестабильными будут конденсаторы, так как номиналы большой емкости доступны только при применении электролитических конденсаторов, а производители допускают разброс их параметров до +500, –200 %. Как вам понравятся часы, которые вместо одной минуты будут отсчитывать три.

В качестве генератора эталонных импульсов мог бы подойти кварцевый генератор, так как этот тип генераторов обладает высокой стабильностью колебаний. Однако кварцевые генераторы вырабатывают колебания в диапазоне частот от 1 до 30 МГц. Это соответствует временным интервалам от 0,03 до 1 мкс.

Тем не менее, если к выходу кварцевого генератора подключить цифровой делитель частоты, то на его выходе можно получить импульсы с периодом повторения 1 минута. Так как цифровой делитель частоты достаточно легко реализовать, и он дешев, то именно это решение обычно используется в электронных часах в качестве генератора импульсов эталонной длительности.

Выберем рабочую частоту кварцевого генератора. В составе генератора можно применить кварцевый резонатор с частотой 32768Гц. Этот резонатор специально разрабатывался для применения в часах, поэтому частота его резонанса кратна степени двойки (215 = 32768). Здесь мы не будем усложнять себе задачу, и используем именно этот резонатор. В результате выбора такого номинала тактовой частоты, в составе генератора минутных импульсов можно применить обычный двоичный делитель.

В этом месте хотелось бы отметить, какая грандиозная задача была решена разработчиками кварцевых кристаллов. Дело в том, что если посчитать длину акустической волны в кварце, то кварцевый резонатор получился бы впечатляющих размеров. Толщину кристалла кварца можно определить по общеизвестной формуле для длины волны. Как известно, скорость распространения звуковой волны в кристалле кварца равна 5570м/с, тогда длина волны будет равна:

= v/f = 5570/32768 = 17см,

где v – это скорость звука в кристалле кварца;

f – резонансная частота.

То есть толщина кварцевого резонатора должна быть как минимум равна половине длины волны — 8,5 см. Длина кварцевого кристалла этого резонатора при этом должна быть, по крайней мере, в пять раз больше. Казалось бы, это неразрешимая проблема для малогабаритных и дешёвых устройств, однако разработчики кварцевых резонаторов сумели решить её.

Первым решением проблемы является то, что низкочастотные кварцевые резонаторы изготавливаются с использованием не объемных, а поверхностных волн. Точнее крутильных колебаний. В результате в резонаторе используется вся его длина. Скорость распространения волны по поверхности кварца значительно ниже скорости распространения волны в его объеме и равна 3515 м/с. Однако даже в этом случае размеры кварцевого резонатора получаются значительными:

L = v/f = 3515/32768 = 10,7см,

где v – это скорость звука в кристалле кварца;

f – резонансная частота.

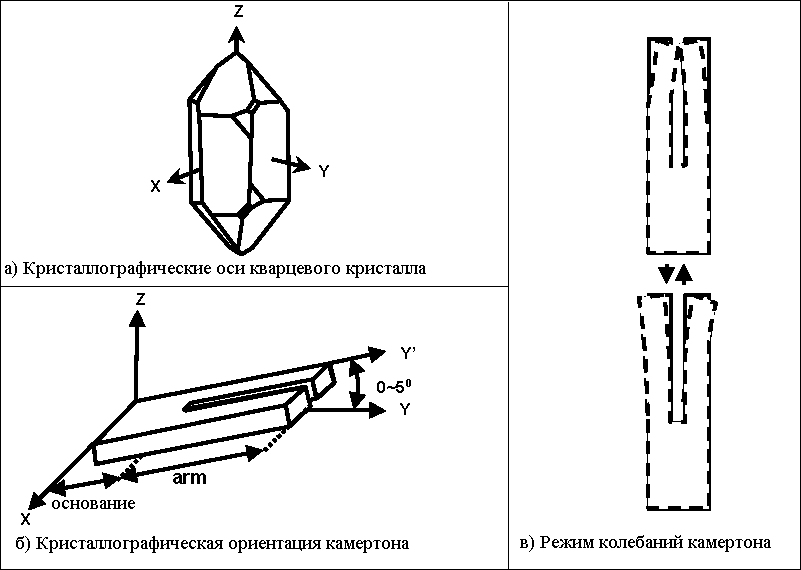

Решением проблемы оказалась разработка кварцевого резонатора, реализованного по принципу камертона. В таком резонаторе возбуждаются не объемные колебания, а колебания двух параллельно расположенных стержней, как это показано на рисунке 10.2.

Рисунок 10.2 – Внешний вид кристалла часового кварцевого резонатора

В такой конструкции частота резонанса уже не зависит от скорости распространения звуковой волны в кристалле. Она определяется упругостью кварца, длиной и толщиной зубьев получившейся вилки камертона. В то же самое время стабильность колебаний камертона при определенном угле среза относительно кристаллографических осей получается той же, что и у обычных кварцевых резонаторов.

Естественно, что стоимость разработки часового кварцевого резонатора была огромнейшей. Однако и количество таких резонаторов, ежегодно потребляемых часовой промышленностью тоже огромно. В результате стоимость часовых кварцевых резонаторов оказалась минимальной из всех представленных на рынке на данный момент кварцевых резонаторов. Благодаря своей распространённости, малой цене, габаритам и малой рабочей частоте, часовые кварцевые резонаторы начинают применяться практически во всех цифровых устройствах, так как при помощи делителей и умножителей частоты мы можем получить любую нужную нам тактовую частоту.

Для решения поставленной перед нами задачи полезными свойствами часового кварцевого резонатора является малая цена, малые габариты, кратность частоты одному герцу и относительно малая частота резонанса примененного в нем кристалла. Последнее свойство определяет частоту выходного колебания задающего генератора, и, как следствие, малое значение тока потребления этим генератором от источника питания.

Итак, для формирования секундных импульсов (частота 1 Гц) потребуется делитель частоты с коэффициентом деления частоты равным 32768. Для формирования из секундных импульсов минутных импульсов потребуется ещё один делитель частоты. Так как в минуте содержится 60 секунд, то его коэффициент деления тоже будет равен 60. Уточнённая структурная схема разрабатываемого цифрового устройства приведена на рисунке 10.3.

Рисунок 10.3 – Уточнённая структурная схема устройства измерения времени

Теперь займёмся структурной схемой второго блока часов — счётчика интервалов времени. Он будет состоять из счетчика минут и счётчика часов. Мы знаем, что счётчик минут должен работать по основанию 60. В то же самое время мы привыкли воспринимать числа в десятичной системе счисления. Поэтому будет удобно разбить счётчик минут на два счётчика: на десятичный счётчик и счётчик, считающий до шести.

Счетчик часов можно выполнить по основанию 12 и по основанию 24. И то, и другое решение, по традиции, допустимо при отображении показаний часов. Пусть в нашем устройстве счётчик часов будет считать до 24-х. При этом, для упрощения схемы отображения информации, также как и в счётчике минут, реализуем его на двух десятичных счетчиках.

Следующий блок, который обязательно должен входить в состав часов — это устройство индикации. Ведь никого не устроят часы, которые будут точно отсчитывать время, но при этом мы не сможем увидеть результат!

Выберем в качестве устройства отображения времени светодиодные семисегментные индикаторы. В этом случае мы получим устройство, способное работать при отрицательной температуре окружающего воздуха и обладающее при этом наиболее простой схемой.

Для преобразования кода, в котором работает счётчик минутных импульсов, в семисегментный код нам потребуется дешифратор. В этом случае блок индикации будет состоять из симисегментных дешифраторов и светодиодных индикаторов. Получившаяся структурная схема электронных часов приведена на рисунке 10.4.

Рисунок 10.4 – Структурная схема часов

И, наконец, последнее замечание. Любые часы время от времени требуют коррекции своего внутреннего состояния с целью синхронизации своих показаний с всемирным временем. В нашей схеме это будет делать блок коррекции, который в свою очередь будет состоять из кнопок и схемы установки внутреннего состояния счётчика интервалов времени.

Пусть блок коррекции времени позволяет независимо устанавливать показания часов, минут и обнулять внутренние счетчики генератора эталонных интервалов времени. Для формирования команд, соответствующих этим трем задачам нам будет достаточно трех кнопок.

При разработке нашего варианта электронных цифровых часов воспользуемся простейшим алгоритмом установки их показаний. При нажатии на кнопку установки минут или установки часов будем подавать на вход счетчика минут или часов повышенную частоту сигнала.

Человек вполне может воспринимать смену информации несколько раз в секунду, поэтому в режиме установки времени выберем частоту повторения импульсов четыре раза в секунду. В результате выбора такой частоты повторения импульсов время установки содержимого счетчика минут не будет превышать 15 сек, а максимальное время установки счетчика часов будет равно 6 сек.

На этом можно завершить разработку структурной схемы. Полная структурная схема часов с учётом блока индикации и блока коррекции времени приведена на рисунке 10.5.

Рисунок 10.5 – Полная структурная схема часов

Теперь, после того как составлена структурная схема часов, и рассчитаны параметры отдельных ее блоков, можно приступить к разработке принципиальной схемы этих блоков. Еще раз отмечу, что каждый отдельный блок структурной схемы мы можем разрабатывать независимо от других блоков, для чего, собственно говоря, нам и нужна была структурная схема.