- •Схемотехника цифровых устройств Учебное пособие Новосибирск

- •Кафедра сапр

- •Введение

- •1 Параметры цифровых микросхем

- •1.1 Уровни логического нуля и единицы

- •1.2 Входные и выходные токи цифровых микросхем

- •1.3 Параметры, определяющие быстродействие цифровых микросхем

- •1.4 Описание логической функции цифровых схем

- •2 Основные логические функции и элементы

- •2.1 Функция "не", инвертор

- •2.2 Функция "и", логическое умножение

- •2.3 Функция "или", логическое сложение

- •3 Основные схемотехнические решения цифровых микросхем

- •Диодно-транзисторная логика (дтл);

- •3.1 Диодно-транзисторная логика (дтл)

- •3.2 Транзисторно-транзисторная логика (ттл)

- •3.3 Логика на комплементарных моп транзисторах (кмдп)

- •4 Согласование цифровых микросхем между собой

- •4.1 Согласование микросхем из различных серий между собой

- •Согласование 3- и 5- вольтовых ттл микросхем.

- •Согласование 3- вольтовых ттл микросхем и 2,5- вольтовых кмоп микросхем.

- •4.2 Регенерация цифрового сигнала

- •5 Арифметические основы цифровой техники

- •5.1 Системы счисления

- •5.2 Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

- •6 Комбинационные цифровые схемы

- •6.1 Законы алгебры логики

- •Закон одинарных элементов.

- •Законы отрицания.

- •Комбинационные законы.

- •Закон тавтологии (многократное повторение):

- •Правило поглощения.

- •Правило склеивания.

- •6.2 Построение цифровой схемы по произвольной таблице истинности

- •6.3 Декодеры

- •6.4 Шифраторы

- •Универсального кодера.

- •6.5 Мультиплексоры

- •6.6 Демультиплексоры

- •7 Генераторы

- •7.1 Усилительные параметры кмоп инвертора

- •7.2 Осцилляторные схемы

- •7.3 Мультивибраторы

- •7.4 Особенности кварцевой стабилизации частоты генераторов

- •7.5 Одновибраторы

- •8 Цифровые схемы последовательностного типа

- •8.1 Триггеры

- •8.2 Регистры

- •8.3 Счётчики

- •9 Индикаторы

- •9.1 Малогабаритные лампочки накаливания

- •9.2 Газоразрядные лампы

- •9.3 Светодиодные индикаторы

- •9.4. Динамическая индикация

- •9.5 Жидкокристаллические индикаторы

- •10 Разработка цифрового устройства на примере электронных часов

- •10.1 Разработка структурной схемы часов

- •10.2 Разработка принципиальной схемы часов

- •11 Синхронные последовательные порты

- •11.1 Ssi интерфейс (dsp порт)

- •11.2 Spi порт

- •11.3 I2с порт

- •12 Синтезаторы частоты

- •12.1 Схемы фазовой подстройки частоты

- •12.2 Схемы определения ошибки по частоте

- •12.3 Умножители частоты

- •12.4 Частотные детекторы, построенные на основе фапч

- •13 Цифровая обработка сигналов

- •13.1 Структурная схема цифрового устройства обработки сигнала

- •13.2 Особенности аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования

- •Критерии дискретизации по котельникову

- •Погрешность хранения

- •Погрешность выборки

- •Погрешность временного положение стробирующего импульса

- •13.3 Фильтры для устранения эффекта наложения спектров (Антиалайзинговые фильтры)

- •13.4 Дискретизация сигнала на промежуточной частоте (субдискретизация)

- •13.5 Статическая передаточная функция ацп и цап и погрешности по постоянному току

- •13.6 Погрешности преобразования переменного тока

- •Искажения и шум в идеальном n-разрядном ацп

- •14 Виды аналого-цифровых преобразователей

- •14.1 Параллельные ацп

- •14.2 Последовательно-параллельные ацп

- •14.3 Ацп последовательного приближения

- •15 Основные блоки микросхем цифровой обработки сигналов

- •15.1 Двоичные сумматоры

- •15.2 Цифровые умножители

- •15.3 Постоянные запоминающие устройства

- •15.4 Статические оперативные запоминающие устройства (озу)

- •15.5 Цифровые фильтры

- •16 Реализация передатчиков радиосигналов в цифровом виде

- •16.1 Генераторы с цифровым управлением (nco)

- •16.2 Микросхемы прямого цифрового синтеза (dds)

- •16.3 Квадратурные модуляторы (Up converter)

- •16.4 Интерполирующие цифровые фильтры

- •17 Реализация радиоприёмников в цифровом виде

- •17.1 Цифровые преобразователи частоты

- •17.2 Цифровой квадратурный демодулятор

- •17.3 Децимирующие фильтры

- •Список литературы

- •Часть 1. Учебное пособие. Новосибирск , 2006.

- •630102, Новосибирск, ул. Кирова, 86.

9.5 Жидкокристаллические индикаторы

В настоящее время жидкокристаллические индикаторы являются наиболее распространённым видом индикаторов (если не требуется работа при отрицательных температурах). Хотя сами жидкие кристаллы (ЖК) были известны химикам еще с 1888 г., но только 1960-х годов началось их практическое использование. В 1990 г. Де Жен получил Нобелевскую премию за теорию жидких молекулярных кристаллов.

Принципы работы жидкокристаллических индикаторов.

Термином жидкий кристалл обозначается мезофаза между твердым состоянием и изотропным жидким состоянием вещества, при этом мезофаза сохраняет фундаментальные свойства присущие двум состояниям материи. Жидкие кристаллы, с одной стороны, обладает текучестью как изотропная жидкость, с другой стороны, сохраняют определенный порядок в расположении молекул (как кристалл).

В отдельных случаях мезофаза оказывается стабильной в широком диапазоне температур, включая комнатную температуру. В этом случае говорят о жидких кристаллах. Большинство жидких кристаллов образуются стержневыми молекулами.

Обычно жидкокристаллический дисплей представляет собой стеклянную кювету толщиной менее 20 мкм, в которую помещен жидкий кристалл. Направление молекул жидкого кристалла может быть задано обработкой поверхностей кюветы таким образом, чтобы молекулы ЖК выстраивались в направлении – параллельно плоскости кюветы или перпендикулярно к ней. Один из способов обработки поверхности экрана заключается в нанесении на него тонкого слоя твердого полимера и последующего «натирания» его в одном направлении.

Используя различные ориентации направления молекул жидкого кристалла первоначально с помощью поверхностного упорядочения, а затем с помощью электрического поля, можно сконструировать простейший дисплей. Жидкокристаллический дисплей состоит из несколько слоев, где ключевую роль играют две стеклянные панели, между которыми помещён жидкий кристалл.

На панели наносятся бороздки. Бороздки получаются в результате размещения на стеклянной поверхности тонких пленок из прозрачного пластика, который затем специальным образом обрабатывается. Бороздки расположены таким образом, что они параллельны на каждой панели, но перпендикулярны бороздкам соседней панели. Соприкасаясь с бороздками, молекулы в жидких кристаллах ориентируются одинаково по всей поверхности. В результате направление ориентации молекул жидкого кристалла поворачивается от верхней панели к нижней на 90, вращая, таким образом, плоскость поляризации света, как это изображено на рисунке 9.25. Изображение формируется при помощи поляризационных плёнок, размещённых над и под жидкокристаллическим дисплеем. Если оси поляризации этих плёнок перпендикулярны друг другу, то дисплей будет прозрачным.

Рисунок 9.25 – Вращение поляризации света жидким кристаллом

На стеклянные панели наносится тонкий слой металла, образующий электроды. Если теперь к электродам подвести напряжение, то молекулы жидкого кристалла развернутся вдоль электрического поля, вращение плоскости поляризации исчезнет, и свет не сможет пройти через поляризационные плёнки, как это показано на рисунке 9.26. Рисунок 9.26а соответствует отсутствию электрического поля, а рисунок 9.26б – приложенному к электродам напряжению.

Напряжение, необходимое для поворота директора составляет обычно 2В … 5В. Важно, что действие электрического поля не связано с дипольным моментом молекулы и поэтому не зависит от направления поля. Это позволяет использовать для управления индикатором переменное поле. Постоянное поле может приводить к электролизу жидкого кристалла и, в конечном итоге, выходу прибора из строя.

Рисунок 9.26 – Вращение поляризации света жидким кристаллом

Электроды на жидкокристаллический индикатор наносятся в виде точек, пиктограмм или сегментов для отображения различных видов информации, как это уже обсуждалось ранее.

Режимы работы жидкокристаллических индикаторов.

Жидкокристаллические индикаторы используются в двух режимах работы: в режиме отражения света и в режиме просвечивания. Наиболее экономичный режим использования жидкокристаллического индикатора – это режим отражения. В этом режиме используются внешние источники света, такие как солнце или осветительные лампы помещения. Сами жидкокристаллические индикаторы ток практически не потребляют.

При использовании режима отражения прозрачным оставляют весь дисплей. Информация же формируется непрозрачными участками жидкого кристалла, образующимися между электродами при подаче на них переменного напряжения.

В режиме просвечивания возможны два вида использования жидкокристаллического дисплея: формирование обычного изображения как и в режиме отражения и формирование негативного изображения. В режиме негативного изображения весь дисплей остаётся непрозрачным, а свет проходит только через участки изображения, которые в этом случае кажутся нарисованными краской. Негативный режим формируется поляризационными плёнками с совпадающей поляризацией.

Для подсветки жидкокристаллического индикатора обычно используется газоразрядные лампы или светодиоды, так как эти источники света не выделяют тепла, способного вывести из строя жидкокристаллический индикатор. Для равномерного распределения света под светодиодными индикаторами используются светопроводы, выполненные из рассеивающих свет материалов.

Параметры жидкокристаллических индикаторов.

Важным параметром индикатора является время релаксации – время, необходимое для возвращения молекул жидкого кристалла в исходное состояние после выключения поля. Оно определяется поворотом молекул и составляет 30 … 50 мс. Такое время достаточно для работы различных индикаторов, но на несколько порядков превышает время, необходимое для работы компьютерного монитора.

Время релаксации сильно зависит от температуры жидкокристаллического индикатора. Именно временем релаксации определяется минимальная температура использования жидкокристаллических индикаторов. Время релаксации современных жидкокристаллических индикаторов при температуре –25C достигает нескольких секунд. Такое время смены информации неприемлемо для большинства практических приложений.

Не менее важным параметром жидкокристаллического индикатора является контрастность изображения. При нормальной температуре контрастность изображения достигает нескольких сотен. При повышении температуры контрастность изображения падает и при температуре порядка +50C изображение становится практически неразличимым.

Следующий параметр, характеризующий жидкокристаллический индикатор – это угол обзора. Угол обзора жидкокристаллического индикатора существенно зависит от скважности динамического режима индикации. Чем больше скважность – тем меньше получается угол обзора индикатора.

В современных жидкокристаллических компьютерных мониторах используется специальный метод формирования статического формирования изображения при динамическом способе его подачи на дисплей. Это TFT технология. При использовании этой технологии около каждого элемента изображения формируется запоминающий конденсатор и ключевой транзистор, который подключает этот конденсатор к цепям формирования изображения только в момент подачи информации именно для этого элемента изображения.

Формирование цветного изображения на жидкокристаллических индикаторах

Цветные жидкокристаллические индикаторы обычно выполняют в виде матрицы. При достаточно малых элементах этой матрицы из них можно сформировать как цифровые, так и буквенные символы. Более того, из них могут формироваться произвольные изображения.

Для реализации цветного изображения обычно используется режим просвечивания жидкокристаллического индикатора. Этот режим позволяет получать большую яркость изображения. Для формирования цветного изображения на жидкокристаллических индикаторах используются точно такие же принципы, как и в телевидении.

Каждый элемент изображения (пиксель) выполняется в виде трёх близко расположенных элементов. Напротив каждого из этих элементов располагается свой светофильтр: синий, красный и зеленый. Так как размеры пикселей выполняются очень маленькими, то человеческий глаз не может различить отдельные его элементы. В результате свет от каждого элемента пикселя суммируется, и формируется результирующий цвет всего пикселя в целом.

В простейшем случае при помощи трех бит, подаваемых на один элемент изображения можно сформировать восемь различных цветов этого элемента. При затемнении всех трех элементов пикселя его цвет становится черным. В режиме прозрачности всех трех составляющих пикселя изображения его цвет становится белым.

Формирование управляющего напряжения для жидкокристаллического индикатора

Особенностью работы жидкокристаллического индикатора является то, что на него следует подавать переменное напряжение. Это связано с тем, что при подаче на жидкокристаллический индикатор постоянного напряжения происходит электролиз жидкого кристалла и индикатор выходит из строя.

Напряжение для работы жидкокристаллического индикатора формируется логическими элементами, поэтому обычно используется прямоугольное колебание со скважностью равной двум. Его легко можно получить на выходе делителя частоты на два.

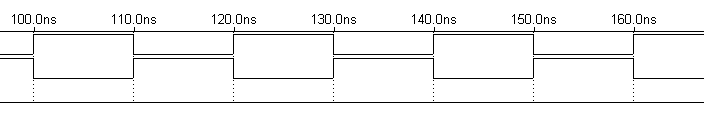

Теперь вспомним, что логические сигналы содержат постоянную составляющую. Ее можно убрать, подав сигнал на выводы жидкокристаллической ячейки в противофазе друг другу. Временная диаграмма такого напряжения приведена на рисунке 9.27.

Рисунок 9.27 – Временная диаграмма напряжения на выводах жидкокристаллической ячейки.

Если ячейку жидкокристаллического индикатора следует оставить прозрачной, то на ее выводы подаются синфазные напряжения. В результате разность потенциалов получается равной нулю.

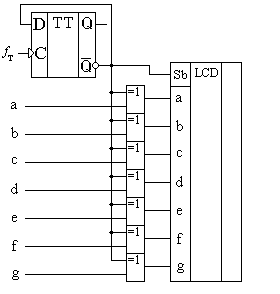

В результате контроллер жидкокристаллического индикатора можно собрать с использованием схем “исключающего ИЛИ”. Подобная схема приведена на рисунке 9.28.

Рисунок 9.28 – Принципиальная схема контроллера семисегментного жидкокристаллического индикатора.

В этой схеме скважность прямоугольного колебания, равную двум, обеспечивает делитель частоты, собранный на D-триггере. Если на вход сегмента подается единичный потенциал, то логический элемент “исключающее ИЛИ” инвертирует колебание, подаваемое на подложку жидкокристаллического индикатора Sb. Этот сегмент становится непрозрачным.

Если же на вход сегмента поступает нулевой потенциал, то на выходе элемента “исключающее ИЛИ” колебание не инвертируется. Тем самым на соответствующий сегмент подается нулевая разность потенциалов. Этот сегмент остается прозрачным.

Особенности динамической индикации в жидкокристаллических индикаторах

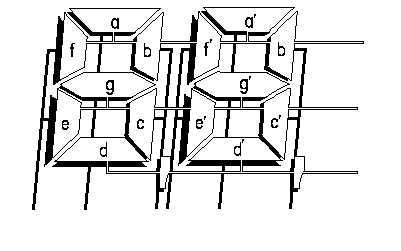

Обычно динамическая индикация в жидкокристаллических индикаторах осуществляется по строкам. Пример схемы расположения электродов в таких индикаторах приведен на рисунке 9.29.

Рисунок 9.29 – Пример схемы расположения электродов в жидкокристаллическом индикаторе.

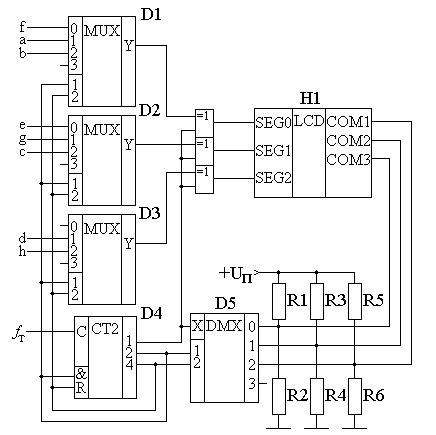

В этой схеме использовано три строки. В простейшем случае для формирования сигналов динамической индикации потребуются трехуровневые напряжения. Для формирования третьего уровня напряжения можно воспользоваться резистивным делителем. Этот делитель позволяет получить ровно половину питания цифровой схемы. Временные диаграммы сигналов, подаваемых на строки жидкокристаллического индикатора, приведены на рисунке 9.30.

COM1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

COM2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

COM3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рисунок 9.30 – Временные диаграммы напряжения на выводах строк жидкокристаллической ячейки.

Теперь для того, чтобы выбрать или нет соответствующий сегмент, на его колонку следует подать сигнал в фазе или в противофазе к сигналу, действующему на соответствующей строке.

Например, если требуется отобразить на индикаторе сегменты ‘a’ и ‘d’, а сегмент оставить прозрачным, на вторую колонку следует подать сигнал, показанный на рисунке 9.31.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рисунок 9.31 – Временная диаграмма напряжения на втором столбце жидкокристаллической ячейки.

На приведенной в этом рисунке временной диаграмме в первой части кадра сигнал противоположен сигналу выборки первой строки. Во второй части кадра он синфазен сигналу выборки второй строки, а в последней части кадра он снова противоположен сигналу выборки третьей строки.

В результате взаимодействия сигналов COM1, COM2, COM3 и SEG0 на сегменты ‘a’ и ‘d’ подается возбуждающее напряжение, а на сегмент ‘g’ напряжение не поступает.

Рисунок 9.32 – Принципиальная схема контроллера жидкокристаллического индикатора с динамической индикацией.

Казалось бы все замечательно. Однако если рассмотреть напряжение на отдельно взятом сегменте жидкокристаллического индикатора, то мы получим временные диаграммы, приведенные на рисунке 9.33.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

‘a’ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

‘g’ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рисунок 9.33 – Временная диаграмма напряжения на сегментах жидкокристаллической ячейки.

Проанализировав эти диаграммы, можно определить, что напряжение возбужденной ячейки отличается от напряжения невозбужденной ячейки всего в два раза. В результате контраст изображения на жидкокристаллическом индикаторе получается небольшим.

Для увеличения контрастности изображения, в сигнал, подаваемый на строки жидкокристаллического индикатора можно добавить дополнительный уровень, как это показано на рисунке 9.34.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рисунок 9.34. Временные диаграммы напряжения на выводах строк жидкокристаллической ячейки.

Использование дополнительных двух уровней в сигнале развертки позволяет частично компенсировать возбуждающее напряжение от соседних сегментов. В результате контрастность формируемого изображения возрастает. Напряжение на отдельно взятом сегменте жидкокристаллического индикатора, сформированное при таком методе развертки, приведено на рисунке 9.35.