- •Схемотехника цифровых устройств Учебное пособие Новосибирск

- •Кафедра сапр

- •Введение

- •1 Параметры цифровых микросхем

- •1.1 Уровни логического нуля и единицы

- •1.2 Входные и выходные токи цифровых микросхем

- •1.3 Параметры, определяющие быстродействие цифровых микросхем

- •1.4 Описание логической функции цифровых схем

- •2 Основные логические функции и элементы

- •2.1 Функция "не", инвертор

- •2.2 Функция "и", логическое умножение

- •2.3 Функция "или", логическое сложение

- •3 Основные схемотехнические решения цифровых микросхем

- •Диодно-транзисторная логика (дтл);

- •3.1 Диодно-транзисторная логика (дтл)

- •3.2 Транзисторно-транзисторная логика (ттл)

- •3.3 Логика на комплементарных моп транзисторах (кмдп)

- •4 Согласование цифровых микросхем между собой

- •4.1 Согласование микросхем из различных серий между собой

- •Согласование 3- и 5- вольтовых ттл микросхем.

- •Согласование 3- вольтовых ттл микросхем и 2,5- вольтовых кмоп микросхем.

- •4.2 Регенерация цифрового сигнала

- •5 Арифметические основы цифровой техники

- •5.1 Системы счисления

- •5.2 Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

- •6 Комбинационные цифровые схемы

- •6.1 Законы алгебры логики

- •Закон одинарных элементов.

- •Законы отрицания.

- •Комбинационные законы.

- •Закон тавтологии (многократное повторение):

- •Правило поглощения.

- •Правило склеивания.

- •6.2 Построение цифровой схемы по произвольной таблице истинности

- •6.3 Декодеры

- •6.4 Шифраторы

- •Универсального кодера.

- •6.5 Мультиплексоры

- •6.6 Демультиплексоры

- •7 Генераторы

- •7.1 Усилительные параметры кмоп инвертора

- •7.2 Осцилляторные схемы

- •7.3 Мультивибраторы

- •7.4 Особенности кварцевой стабилизации частоты генераторов

- •7.5 Одновибраторы

- •8 Цифровые схемы последовательностного типа

- •8.1 Триггеры

- •8.2 Регистры

- •8.3 Счётчики

- •9 Индикаторы

- •9.1 Малогабаритные лампочки накаливания

- •9.2 Газоразрядные лампы

- •9.3 Светодиодные индикаторы

- •9.4. Динамическая индикация

- •9.5 Жидкокристаллические индикаторы

- •10 Разработка цифрового устройства на примере электронных часов

- •10.1 Разработка структурной схемы часов

- •10.2 Разработка принципиальной схемы часов

- •11 Синхронные последовательные порты

- •11.1 Ssi интерфейс (dsp порт)

- •11.2 Spi порт

- •11.3 I2с порт

- •12 Синтезаторы частоты

- •12.1 Схемы фазовой подстройки частоты

- •12.2 Схемы определения ошибки по частоте

- •12.3 Умножители частоты

- •12.4 Частотные детекторы, построенные на основе фапч

- •13 Цифровая обработка сигналов

- •13.1 Структурная схема цифрового устройства обработки сигнала

- •13.2 Особенности аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования

- •Критерии дискретизации по котельникову

- •Погрешность хранения

- •Погрешность выборки

- •Погрешность временного положение стробирующего импульса

- •13.3 Фильтры для устранения эффекта наложения спектров (Антиалайзинговые фильтры)

- •13.4 Дискретизация сигнала на промежуточной частоте (субдискретизация)

- •13.5 Статическая передаточная функция ацп и цап и погрешности по постоянному току

- •13.6 Погрешности преобразования переменного тока

- •Искажения и шум в идеальном n-разрядном ацп

- •14 Виды аналого-цифровых преобразователей

- •14.1 Параллельные ацп

- •14.2 Последовательно-параллельные ацп

- •14.3 Ацп последовательного приближения

- •15 Основные блоки микросхем цифровой обработки сигналов

- •15.1 Двоичные сумматоры

- •15.2 Цифровые умножители

- •15.3 Постоянные запоминающие устройства

- •15.4 Статические оперативные запоминающие устройства (озу)

- •15.5 Цифровые фильтры

- •16 Реализация передатчиков радиосигналов в цифровом виде

- •16.1 Генераторы с цифровым управлением (nco)

- •16.2 Микросхемы прямого цифрового синтеза (dds)

- •16.3 Квадратурные модуляторы (Up converter)

- •16.4 Интерполирующие цифровые фильтры

- •17 Реализация радиоприёмников в цифровом виде

- •17.1 Цифровые преобразователи частоты

- •17.2 Цифровой квадратурный демодулятор

- •17.3 Децимирующие фильтры

- •Список литературы

- •Часть 1. Учебное пособие. Новосибирск , 2006.

- •630102, Новосибирск, ул. Кирова, 86.

9.2 Газоразрядные лампы

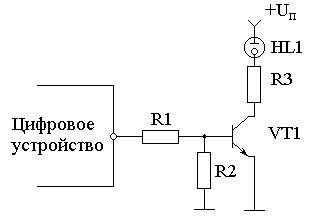

К сожалению, малогабаритные лампочки накаливания не отличаются надёжностью, так как при включении питания через них протекает значительный ток, в результате воздействия которого на нить накаливания лампа может выйти из строя. Кроме того, они боятся механических ударов. Эти причины, а также большой потребляемый ток привели к тому, что в настоящее время такие индикаторы практически не используются. Большее распространение получили газоразрядные индикаторы. Эти индикаторы, в отличие от ламп накаливания, управляются не напряжением, а током. Поэтому в схему приходится вводить токоограничивающий резистор. Схема включения газоразрядного индикатора приведена на рисунке 9.9.

Рисунок 9.9 – Схема подключения индикаторной газоразрядной лампы к цифровой ТТЛ микросхеме

В этой схеме транзистор необходим в основном для согласования по напряжению, так как газоразрядные индикаторы питаются от источника напряжением 180 ... 300 В (напряжение зажигания газоразрядной лампы). Поэтому транзистор должен выдерживать напряжение до 300 В. Что касается сопротивления R3, то оно рассчитывается по закону Ома. Необходимо от напряжения питания отнять падение напряжения на зажженной индикаторной лампе, которое можно взять из справочника по индикаторным лампам (обычно 80 В) и поделить на ток этой лампы. Падением напряжения на открытом транзисторе VT1 можно пренебречь. Например.

R3 = (Uп - UHL1)/Iл = (200 В - 80 В)/1 мА = 120 кОм.

Газоразрядные индикаторы используются как для индикации единичной информации, так и для десятичной информации. При построении десятичных индикаторов катод газоразрядных индикаторов выполняется в виде десятичных цифр, как это показано на рисунке 9.2. Пример индикаторной панели, выполненной на газоразрядных индикаторах, приведен на рисунке 9.10.

Рисунок 9.10 – Внешний вид индикаторной панели на газоразрядных лампах.

Для уменьшения габаритов цифрового устройства и упрощения его принципиальной схемы были разработаны специальные микросхемы дешифраторов, выдерживающие напряжение до нескольких сотен вольт. Это микросхема 155ИД1. Принципиальная схема подключения десятичного газоразрядного индикатора к микросхеме 155ИД1 приведена на рисунке 9.11.

Рисунок 9.11 – Схема подключения индикаторной газоразрядной лампы к десятичному дешифратору.

На вход этой схемы подается двоично-десятичный код. Этот код преобразуется микросхемой D1 в инверсный линейный десятичный код. Инверсия нужна для того, чтобы ток протекал только через тот вывод, номер которого подан на вход схемы. В результате светится только тот катод, который подключен к этому выводу, а так как катод выполнен в форме цифры, то именно эта цифра и отображается на газоразрядном индикаторе.

Резистор R1 требуется для ограничения тока газоразрядного индикатора до допустимой величины. Одним резистором можно обойтись только потому, что ток может протекать только через один из десяти катодов. Расчет ограничивающего резистора не отличается от расчета резистора R3 в схеме подключения одиночного газоразрядного индикатора, приведенной на рисунке 9.9.

В настоящее время газоразрядные индикаторы с холодным катодом практически не используются. Обычно применяются более эффективные семисегментные газоразрядные индикаторы с подогревным катодом. Использование катода с подогревом позволяет снизить анодное напряжение подобного газоразрядного индикатора до 20 … 27 В, а семисегментный анод позволяет увеличить угол обзора индикатора.

Внешний вид одного из газоразрядных индикаторов с подогревным катодом приведен на рисунке 9.12.

Рисунок 9.12 – Внешний вид газоразрядного индикатора с подогревным катодом.

В этих индикаторах газ светится не около катода, а между управляющей сеткой и анодом. На рисунке 9.12 аноды четко видны в виде белых сегментов. Управляющая сетка видна как фиолетовая поверхность, а катод выполнен в виде двух тонких проводников, которые почти незаметны на переднем плане индикатора. Если индикатор поместить за зеленым светофильтром, то ни нить накала, ни управляющая сетка видны не будут.

Если на нить накаливания подать постоянное напряжение, то на ней возникнет падение напряжения. Это напряжение будет суммироваться с анодным напряжением, в результате яркость свечения сегментов будет неравномерной. Конструктивно нить проложена так, чтобы этот эффект свести к минимуму, однако на нить накала подогревного катода желательно подавать переменное напряжение. Так как ток в этом случае будет протекать в различном направлении, то средняя яркость свечения сегментов будет равномерной.

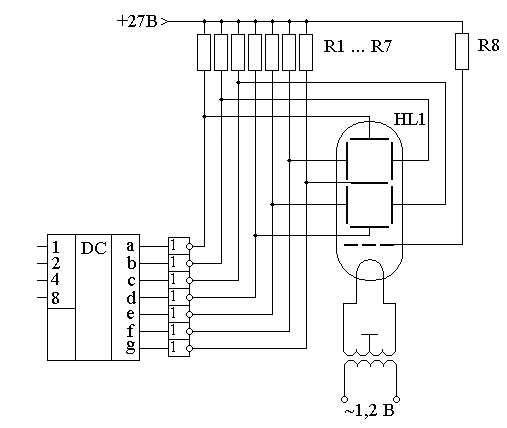

Схема подключения газоразрядного индикатора с подогревным катодом к семисегментному дешифратору приведена на рисунке 9.13.

Рисунок 9.13 – Схема подключения семисегментного газоразрядного индикатора к дешифратору.

На этой схеме в качестве ключей использованы высоковольтные инверторы с открытым коллектором, выдерживающие напряжение на коллекторе до 30 В. Обратите внимание, что общий провод подводится к нити накала через среднюю точку трансформатора накала. Это обеспечивает равномерность свечения индикатора.

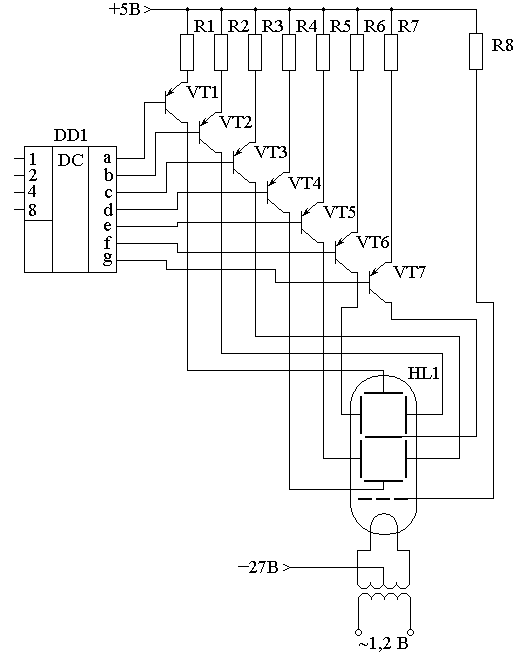

В практических схемах чаще используется схема подключения газоразрядного индикатора с отрицательным напряжением питания. В этом случае дешифратор должен обеспечить вытекающий ток ключей. Подобная схема включения газоразрядного индикатора приведена на рисунке 9.14.

Рисунок 9.14 – Схема подключения семисегментного газоразрядного индикатора к дешифратору.

В этой схеме транзистор VT1 и резистор R1 образуют генератор тока с большим входным и выходным сопротивлением. В результате яркость свечения индикатора будет слабо зависеть от напряжения питания 27В.

Так как задача подключения газоразрядных индикаторов является распространенной задачей, то промышленностью были разработаны и выпускаются специализированные микросхемы К176ИД3, где показанные на рисунке 9.14 генераторы тока входят в состав этой микросхемы. В результате выход дешифратора можно подключать к газоразрядному индикатору непосредственно.

В приведенных схемах управляющая сетка подключена непосредственно к питанию, но при создании схемы динамической индикации, которая будет рассмотрена несколько позднее, эта сетка используется для коммутации отдельных разрядов многоразрядного индикатора.