- •Введение

- •Анализ исходных данных и характеристика района проектирования

- •Климат в районе проектирования

- •Рельеф местности

- •Инженерно геологические и гидрологические условия

- •Растительность и животный мир

- •Дорожно-климатический график

- •Проектирование плана трассы и продольного профиля

- •Проектирование плана трассы

- •Инженерно геологические условия проложения трассы дороги

- •Характеристика плана трассы

- •Проектирование продольного профиля

- •Проектирование поперечных профилей

- •Анализ продольного профиля и обоснование выбора типа поперечных профилей

- •Конструирование поперечных профилей

- •Конструктивно технологические решения сооружений земляного полотна на участках в горной местности

- •Принципы проектирования

- •Расчёт устойчивости откоса земляного полотна на косогоре

- •Расчёт подпорной стенки

- •Конструктивно технологические мероприятия по возведению земляного полотна и укреплению откосов

- •Конструктивно технологические решения по сооружению земляного полотна на участках залегания слабых грунтов

- •Принципы проектных решений

- •Расчёт конечной величины осадки

- •Расчёт устойчивости основания

- •Расчёт осадки во времени

- •Конструктивно технологические мероприятия по возведению земляного полотна и укреплению откосов

- •Проектирование системы дорожного водоотвода

- •Заключение

- •Список используемых источников

Конструктивно технологические мероприятия по возведению земляного полотна и укреплению откосов

Конструктивно технологические решения по сооружению земляного полотна на участках залегания слабых грунтов

Принципы проектных решений

В основу проектного решения на участке залегания слабых грунтов может быть положен один из двух принципов:

- удаление слабого грунта и замена его или применение эстакад;

- использование слабого грунта в качестве основания насыпи с применением мероприятий, обеспечивающих устойчивость основания и ускорение его осадки, а также прочность дорожной одежды, сооружаемой на таком земляном полотне.

Принцип и конкретное проектное решение по конструкции насыпи выбираются на основе технико-экономического сравнения вариантов с учетом:

- категории автомобильной дороги и типа дорожной одежды;

- требуемой высоты насыпи и качества имеющегося для ее отсыпки грунта;

- протяженности участка со слабыми грунтами;

- вида и особенностей свойств слабых грунтов, залегающих на участке, и особенностей строения слабой толщи (мощность, наличие переслаивания, уклона кровли подстилающих пород и т. д.);

- условий производства работ, в том числе сроков завершения строительства, климата района, времени года, в которое будут выполняться земляные работы, дальности возки грунта, возможности строительной организации (обеспеченность транспортом, наличие специального оборудования и т. п.).

Расчёт конечной величины осадки

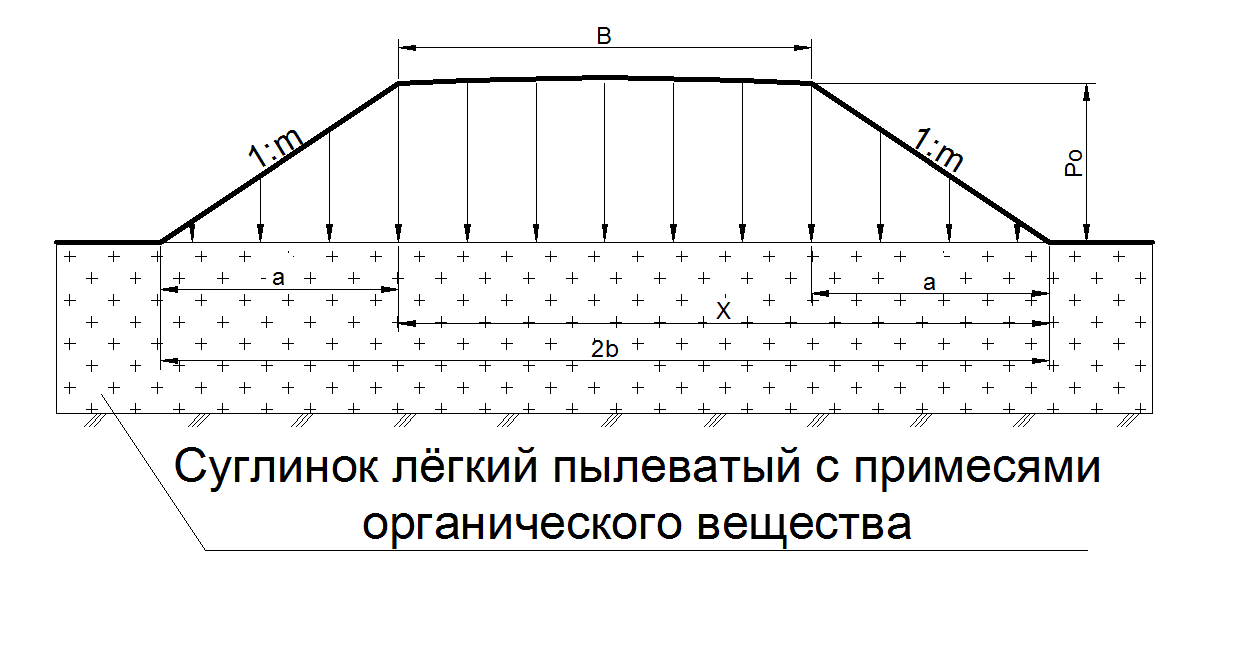

Определяется осадка слабого основания под действием нагрузки от насыпи. Расчетная схема для определения осадки приведена на рисунке (5.1).

Рисунок 5.1 – Расчетная схема для определения конечной величины осадки земляного полотна

Расчет конечной осадки слоя суглинка лёгкого пылеватого с примесями органического вещества проводим исходя из условий одномерной задачи по формуле:

S=0,001·ерz·Нс, м (5.1)

где ерz – модуль осадки по компрессионной кривой, соответствующей расчетной нагрузке, мм/м;

Нс – мощность слоя слабого основания, м.

Мощность слоя слабого основания на каждом пикете определяется в соответствии с геологическим разрезом по продольному профилю:

ПК 65+00: Нс=0,3 м;

ПК 66+00: Нс=1,5 м;

ПК 67+00: Нс=1,5 м;

ПК 68+00: Нс=1,4м;

Нагрузка от насыпи заданной высоты на поверхность слоя суглинка лёгкого пылеватого с примесями органического вещества определяется по формуле:

,

МПа (5.2)

,

МПа (5.2)

где Н – высота рабочей отметки на пикете, м;

ρ – плотность, равная 1,80 г/см3.

Нагрузку от насыпи P0 для каждого пикета определяем по формуле (5.2):

ПК 65+00:

(МПа);

(МПа);

ПК 66+00:

(МПа);

(МПа);

ПК 67+00:

(МПа);

(МПа);

ПК 68+00:

(МПа);

(МПа);

Проекция откоса определяется по формуле:

а=m·Н, м (5.3)

где m – заложение откоса, в зависимости от высоты насыпи, m=1,5;

Н – высота рабочей отметки на пикете, м.

Проекцию откоса для каждого пикета определяем по формуле (5.3):

ПК 65+00: а=1,5·4,41=6,615 (м);

ПК 66+00: а=4·1,54=6,16 (м);

ПК 67+00: а=1,5·1,41=2,115 (м);

ПК 68+00: а=4·1,34=5,36 (м);

Для определения напряжения в основании насыпи трапецеидального очертания по графикам находим соотношение:

, (5.4)

, (5.4)

где В – ширина земляного полотна по верху, 12 м;

а – проекция откоса, м.

Соотношение для каждого пикета определяем по формуле (5.4):

ПК 65+00:

ПК 66+00:

;

;

ПК 67+00:

;

;

ПК 68+00:

;

;

Половина ширины поперечного сечения насыпи земляного полотна определяется по формуле:

b=(0,5·В+а), м (5.5)

где В – ширина земляного полотна по верху, 12 м;

а – проекция откоса, м.

Половину ширины поперечного сечения насыпи земляного полотна определяем по формуле (5.5):

ПК 65+00: b=0,5·12+6,615=12,615 (м);

ПК 66+00: b=0,5·12+6,16=12,16 (м);

ПК 67+00: b=0,5·12+2,115=8,115 (м);

ПК 68+00: b=0,5·12+5,36=11,36 (м);

Средняя линия трапецеидального сечения насыпи земляного полотна определяется по формуле:

,

м (5.6)

,

м (5.6)

Среднюю линия трапецеидального сечения насыпи земляного полотна определяем для каждого пикета по формуле (5.6):

ПК 65+00:

(м);

(м);

ПК 66+00:

(м);

(м);

ПК 67+00:

(м);

(м);

ПК 67+00:

(м);

(м);

Определяем необходимые соотношения по следующим формулам:

, (5.7)

, (5.7)

, (5.8)

, (5.8)

где z – мощность слоя слабого основания на пикете, м.

Рассчитываем соотношения по формулам (5.7) и (5.8) для каждого пикета:

ПК 65+00:

,

,

ПК 66+00:

;

;

ПК 67+00:

,

,

;

;

ПК 68+00:

,

,

По графикам Приложения 6 [6] определяем значение α для каждого пикета в зависимости от найденных значений ω и U(v), а также соотношения W=2a/b:

ПК 65+00: α = 0,65;

ПК 66+00: α = 0,65;

ПК 67+00: α = 0,45;

ПК 68+00: α = 0,60;

Слой суглинка лёгкого пылеватого с примесями органического вещества по напряженному состоянию однороден, выделим три различных нагрузки, которые определяются по формулам:

Р1 = Р0/2, МПа (5.9)

Р2 = Р0, МПа (5.10)

Р3 = 2Р0, МПа (5.11)

где Р0 – нагрузка от насыпи заданной высоты, МПа.

Три различных нагрузки определяем для каждого пикета по формулам (5.9), (5.10) и (5.11):

ПК 65+00: Р1 = 0,078/2 = 0,039 (МПа),

Р2 = 0,078 (МПа),

Р3 = 2·0,078 = 0,156 (МПа);

ПК 66+00: Р1 = 0,027/2 = 0,014 (МПа),

Р2 = 0,027 (МПа),

Р3 = 2·0,027 = 0,054 (МПа);

ПК 67+00: Р1 = 0,025/2 = 0,012 (МПа),

Р2 = 0,025 (МПа),

Р3 = 2·0,025 = 0,050 (МПа);

ПК 67+00: Р1 = 0,025/2 = 0,012 (МПа),

Р2 = 0,024 (МПа),

Р3 = 2·0,025 = 0,047 (МПа);

Вертикальные и нормальные напряжения на нижней грани слоя определяются по формулам:

Pz1=P1·α, МПа (5.12)

Pz2=P2·α, МПа (5.13)

Pz3=P3·α, МПа (5.14)

где Р1, Р2, Р3 – нагрузки для однородного слоя торфа по напряженному состоянию, МПа.

Вертикальные и нормальные напряжения на нижней грани слоя определяем для каждого пикета по формулам (5.12), (5.13) и (5.14):

ПК 65+00: Pz1 = 0,039·0,65 = 0,0253 (МПа),

Рz2 = 0,078·0,65 = 0,0506 (МПа),

Рz3 = 0, 156·0,65 = 0,1011 (МПа);

ПК 66+00: Pz1 = 0,014·0,65 = 0,0088 (МПа),

Рz2 = 0,027·0,65 = 0,0177 (МПа),

Рz3 = 0,054·0,65 = 0,0353 (МПа);

ПК 67+00: Pz1 = 0,012·0,45 = 0,0056 (МПа),

Рz2 = 0,025·0,45 = 0,0112 (МПа),

Рz3 = 0,050·0,45 = 0,0224 (МПа);

ПК 68+00: Pz1 = 0,012·0,60 = 0,0071 (МПа),

Рz2 = 0,024·0,60 = 0,0142 (МПа),

Рz3 = 0,047·0,60 = 0,0284 (МПа);

По расчетной компрессионной кривой [6] ер = f(р) определяем значение ер, соответствующее расчетной нагрузке для каждого пикета:

ПК 65+00: ер1= 300 мм/м,

ер2= 413 мм/м,

ер3= 500 мм/м;

ПК 66+00: ер1= 133 мм/м,

ер2= 230 мм/м,

ер3= 358 мм/м;

ПК 67+00: ер1= 95 мм/м,

ер2= 176 мм/м,

ер3= 278 мм/м;

ПК 68+00: ер1= 116 мм/м,

ер2= 195 мм/м,

ер3= 223 мм/м;

Конечную осадку слоя определяем для каждого пикета по формуле (5.1):

ПК 65+00: S1 = 0,001·300∙0,3 = 0,09 (м),

S2 = 0,001·413∙0,3 = 0,12 (м),

S3 = 0,001·500∙0,3 = 0,15 (м);

ПК 66+00: S1 = 0,001·133∙1,5 = 0,20 (м),

S2 = 0,001·230∙1,5 = 0,35 (м),

S3 = 0,001·358∙1,5 = 0,54 (м);

ПК 67+00: S1 = 0,001·95∙1,5 = 0,14 (м),

S2 = 0,001·176∙1,5 = 0,26 (м),

S3 = 0,001·278∙1,5 = 0,42 (м);

ПК 68+00: S1 = 0,001·116∙1,4 = 0,16 (м),

S2 = 0,001·195∙1,4 = 0,27 (м),

S3 = 0,001·223∙1,4 = 0,31 (м);

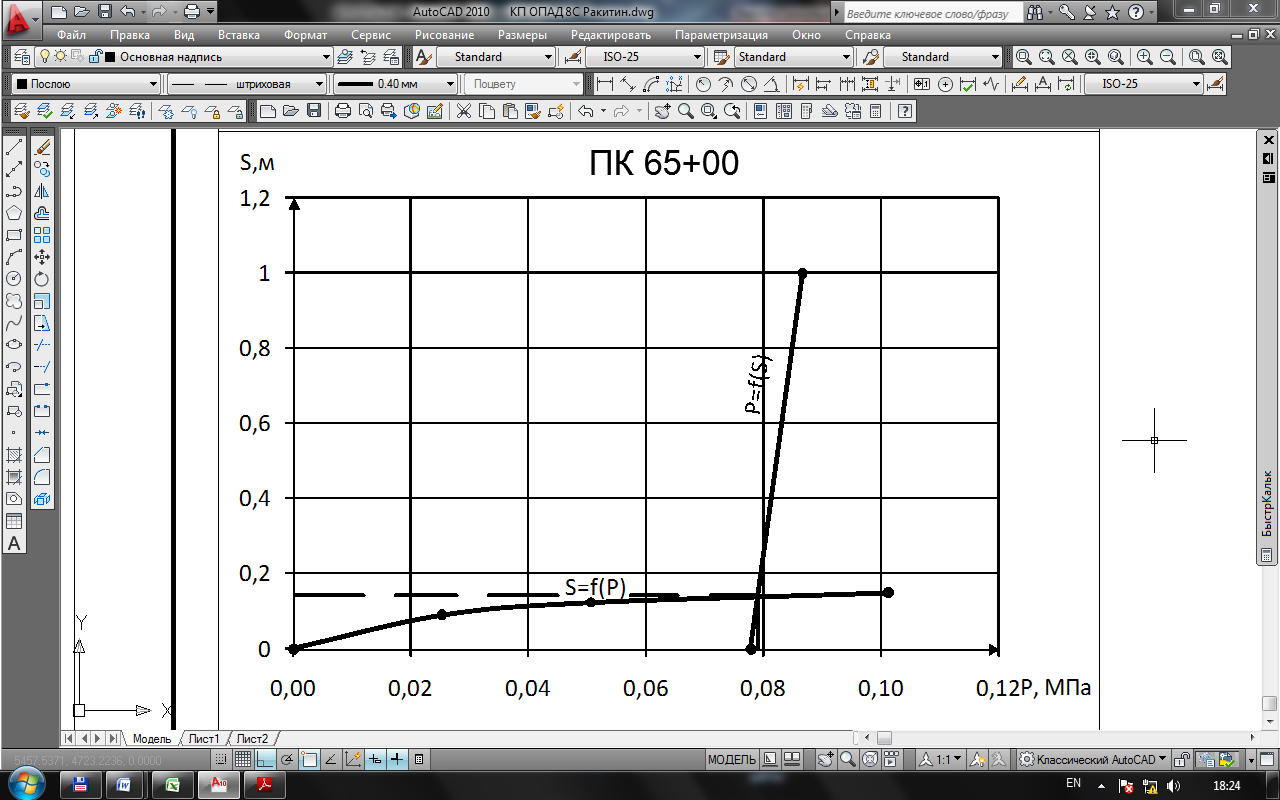

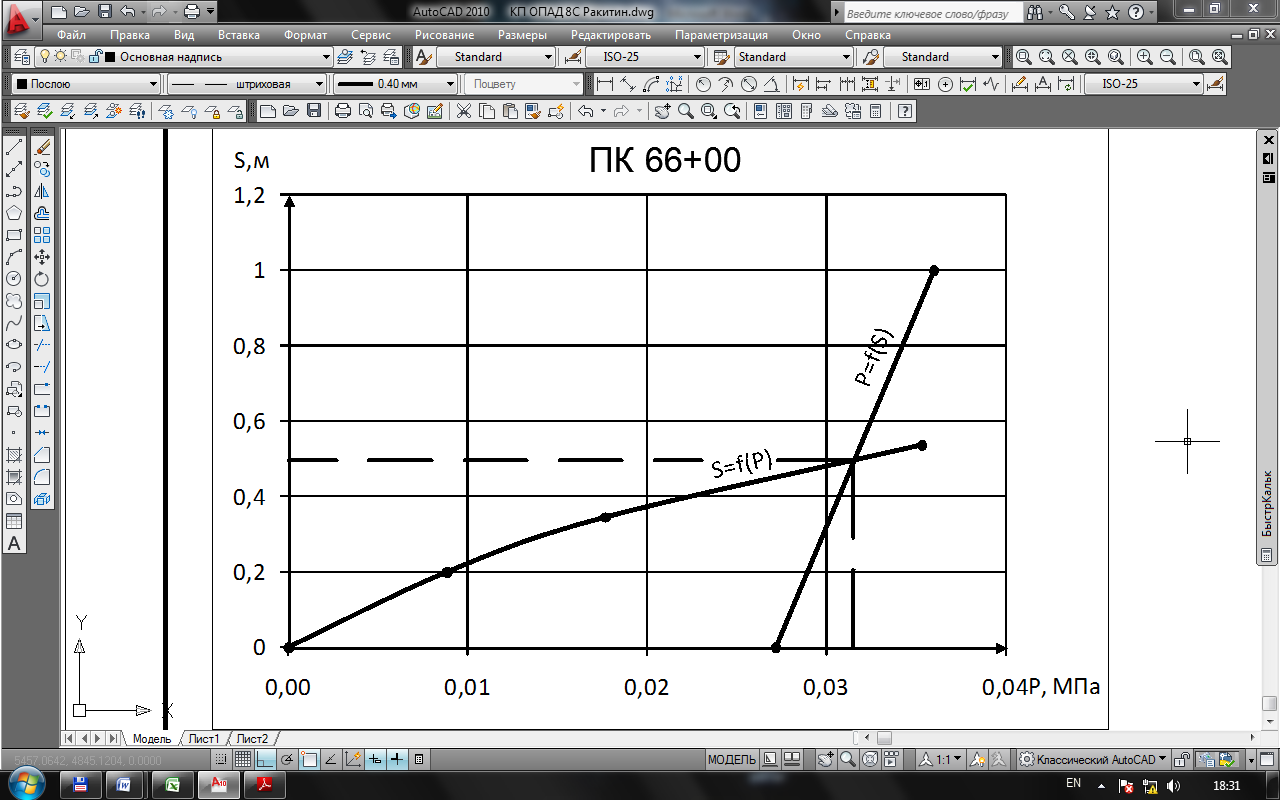

По значениям S и Р строится график функции S = f(P).

Для определения расчетной осадки и нагрузки необходимо построить прямую функции P = f(S). Для этого берем две точки S0 = 0 и S0 = 1, и определяем Р0 по формуле:

,

МПа (5.15)

,

МПа (5.15)

где γн – удельный вес грунта насыпи над УГВ (уровень грунтовых вод), кН/м3;

γввзв – удельный вес грунта насыпи под УГВ, кН/м3.

Удельный вес грунта насыпи над УГВ определяется по формуле:

γн = ρ·9,8, кН/м3 (5.16)

где ρ – плотность, равная 1,80 г/см3.

Удельный вес грунта насыпи над УГВ определяем по формуле (5.16):

γн = 1,80·9,8=17,64 (кН/м3).

Удельный вес грунта насыпи под УГВ определятся по формуле:

,

кН/м3 (5.17)

,

кН/м3 (5.17)

Удельный вес грунта насыпи под УГВ определяем по формуле (5.17):

(кН/м3).

(кН/м3).

Произведем расчеты, необходимые для построения графиков для каждого пикета:

ПК 65+00: при S0 = 0 Р0= (17,64 ·4,41+8,82∙0)/1000 = 0,078 (МПа),

при S0 = 1 Р0= (17,64 ·4,41+8,82∙1)/1000 = 0,087 (МПа);

ПК 66+00: при S0 = 0 Р0= (17,64 ·1,54+8,82∙0)/1000 = 0,027 (МПа),

при S0 = 1 Р0= (17,64 ·1,54+8,82∙1)/1000 = 0,036 (МПа);

ПК 67+00: при S0 = 0 Р0= (17,64 ·1,41+8,82∙0)/1000 = 0,025 (МПа),

при S0 = 1 Р0= (17,64 ·1,41+8,82∙1)/1000 = 0,034 (МПа);

ПК 68+00: при S0 = 0 Р0= (17,64 ·1,34+8,82∙0)/1000 = 0,025 (МПа),

при S0 = 1 Р0= (17,64 ·1,34+8,82∙1)/1000 = 0,034 (МПа);

По полученным данным выполним построение графиков P = f(S) для определения расчетной осадки и нагрузки для каждого пикета.

Рисунок 5.2 – График определения расчетной осадки и нагрузки на ПК 65+00

По графику (рисунок 5.2) определяем расчетную осадку на ПК 87+00 Sрасч = 0,139 м и расчетную нагрузкуPрасч = 0,079 МПа.

Рисунок 5.3 – График определения расчетной осадки и нагрузки на ПК 66+00

По графику (рисунок 5.3) определяем расчетную осадку на ПК 88+00 Sрасч = 0,492 м и расчетную нагрузкуPрасч = 0,032 МПа.

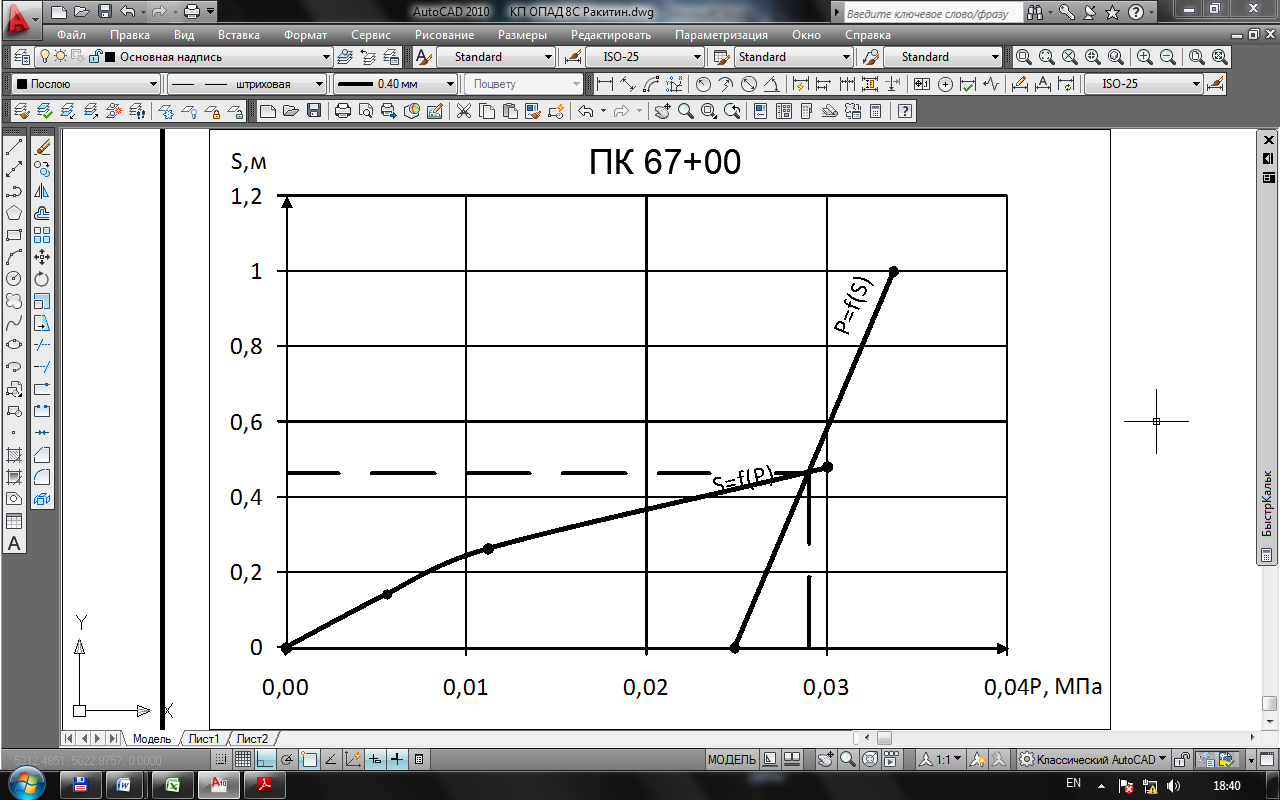

Рисунок 5.4 – График определения расчетной осадки и нагрузки на ПК 67+00

По графику (рисунок 5.4) определяем расчетную осадку на ПК 89+00 Sрасч = 0,457 м и расчетную нагрузкуPрасч = 0,029 МПа.

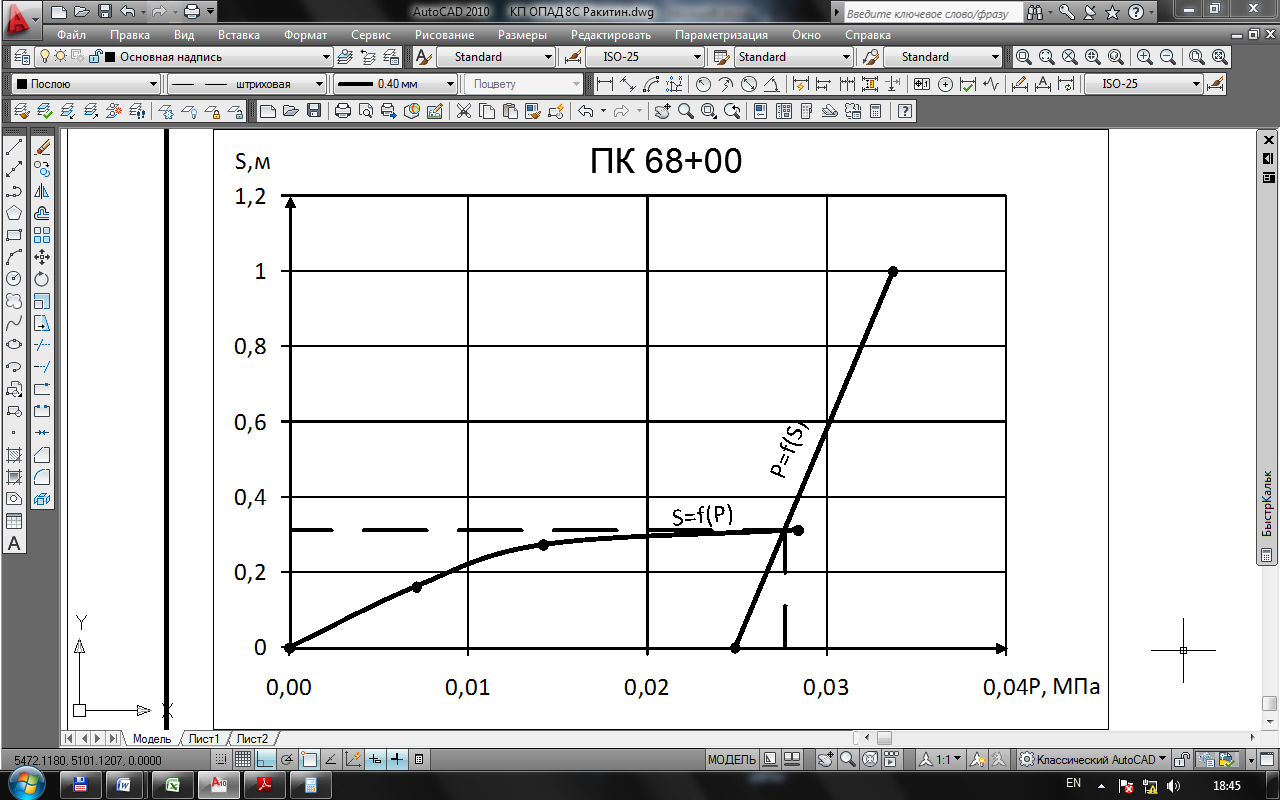

Рисунок 5.5 – График определения расчетной осадки и нагрузки на ПК 68+00

По графику (рисунок 5.5) определяем расчетную осадку на ПК 89+00 Sрасч = 0,306 м и расчетную нагрузкуPрасч = 0,028 МПа.