- •Оптические системы передачи. Назначение, структурная схема. Достоинства и недостатки восп.

- •Определение условия возникновения и классификация взаимных влияний в лс.

- •Недостатки эллиптической орбиты ис Земли, геостационарная орбита.

- •Иои для восп. Требования к источникам. Классификация. Характеристики.

- •Единая сеть эл.Связи рф. Первичные и вторичные сети. Сети общего пользования, и корпоративные. Транспортная сеть и сеть доступа.

- •Назначение, устройство и принцип действия пс спутникового тв вещания «Москва».

- •Лазерные диоды. Принцип действия. Конструкция. Характеристики лд. Назначение.

- •Определение, классификация, область применения направляющих систем связи.

- •Назначение и принцип действия рпд устройства. Назначение элементов схемы.

- •Пом. Структурная схема. Назначения. Требования к пом восп. Характеристики.

- •Определение, классификация, конструкция и маркировка симметричных кс.

- •3. Структурная электрическая схема радиоприемного устройства с одним преобразованием частоты. Назначение элементов схемы, работа схемы.

- •Модуляция излучения источников электромагнитных волн оптического диапазона.

- •Определение, классификация, конструкция и маркировка кк связи.

- •Пояснить структуру построения эталонной модели взаимодействия открытых систем и назначение уровней протокольного стека.

- •1. Фотоприемники для осп. Назначение. Классиф-ия. P-I-n фотодиоды. Принцип действия.

- •2. Методы повышения защищенности в линейных трактах вч систем передачи.

- •3. Способы повышения достоверности в спд. Характеристика спд с решающей обратной связью (рос-ож).

- •1. Надежность волс, показатели надежности, коэффициент готовности.

- •2. Определение и классификация внешних влияний в линиях связи.

- •Принцип факсимильной передачи сообщений.

- •Требования к лк. Классификация. Коды класса 1в2в. Алгоритмы формирования.

- •Определение, классификация, конструкция и маркировка оптических кабелей связи.

- •Технологии цифровых абонентских линий (xDsl). Классификация, структура доступа, область применения.

- •1. Линейные тракты восп. Структурная схема. Назначение элементов схемы.

- •Икм систем pdh. Системы плезиохронной иерархии.

- •1. Мультиплексирование с разделением по длинам волн. Структурная схема системы wdm. Канальный план.

- •2. Устройство тактовой синхронизации. Требования к утс. Классификация методов использования синхросигналов.

- •3. Принцип радиорелейной связи прямой видимости, диапазоны частот.

- •1. Оптические усилители. Классификация. Требования. Принцип действия воу.

- •2. Первичные параметры передачи двухпроводных направляющих систем.

- •3. Планы распределения частот на ррл (двух- и четырехчастотный способы).

- •1. Лавинные фотодиоды. Конструкция. Характеристики. Схемы включения фотодиодов.

- •2. Построение тфоп: междугородная, зоновые и местные сети. Планы нумерации. Понятия географических и негеографических кодов зон.

- •3. Назначение и принцип действия радиоприемного устройства с двойным преобразованием частоты. Назначение элементов схемы.

- •Надежность волп. Показатели надежности. Способы повышения надежности волп.

- •Классификация видов подвижной связи. Структура и стандарты сотовых систем подвижной связи (спс). Сопряжение тфоп с сетями спс. Федеральная сеть стандартов nmt и gsm.

- •Синхронная цифровая иерархия. Цели разработки. Преимущества синхронных сетей перед асинхронными. Особенности построения.

- •Полностью оптические сети. Мультиплексирование с разделением длин волн. Оптические фильтры. Принцип действия мультиплексора.

- •Принцип формирования икм с. Методы двоичного кодирования, ошибки квантования.

- •Планы распределения частот на ррл между стволами одной станции (метод групп.).

- •Метод врк. Теорема Котельникова. Сигнал аим.

- •Пояснить архитектуру сети fddi, порядок передачи по сети информации, формат маркера и формат протокола.

- •Основные понятия теории телетрафика: потоки вызовов, телефонная нагрузка. Характеристики качества обслуживания. Понятие пропускной способности кс.

- •Архитектура сети sdh. Линейная архитектура для сети большой протяженности. Мультиплексная секция, регенераторная секция, маршрут.

- •Квантование отсчетов непрерывных сигналов. Средняя мощность шумов квантования. Определение необходимого числа шагов для линейной шкалы квантования.

- •Цифровая система синхронной коммутации axe10. Состав оборудования и краткие технические данные.

- •Состав оборудования оконечной станции сп с икм-30-4. Понятие цикла, канального интервала. Разрядность кодовой группы.

- •Вторичные параметры передачи двухпроводных направляющих систем.

- •Пояснить формат кадра Frame Relay и процедуру установления соединения многосетевого постоянного виртуального канала.

- •1. Кодеки с нелинейной шкалой квантования. Характеристика компрессии типа

- •2. Конструкция и классификация оптических волокон.

- •3. Пояснить процедуру установления соединения по протоколу х.25 и формат протокола.

- •Пояснить принцип организации модуля цифровой коммутации поля ги цск dx200 и принцип коммутации каналов к3(s64, t3) → к19(s255, t19).

- •Принцип работы приемника цикловой синхронизации. Назначение цикловой синхронизации. Требования к синхросигналу.

- •Световоды. Плоские, волоконные. Типы волокон. Режим полного внутреннего отражения в световодах.

- •Цифровые сети с интеграцией обслуживания цсио (isdn). Понятие узкополосной и широкополосной цсио (isdn). Основные канальные структуры. Виды доступа: основной (базовый) и первичный.

- •Принципы формирования и характеристики кодов передачи. Код с чередованием полярности импульсов (чпи - ami).

- •Классификация протоколов сигнализации. Методы сигнализации: «из конца в конец», «от звена к звену». Особенности Российских протоколов сигнализации.

- •Принцип работы приемника ч/б изображения. Работа схемы. Назначение элементов.

- •Классификация световых волн в световоде и особенности их распространения. Понятие области отсечки.

- •Классификация локальных вычислительных сетей (лвс). Структура лвс.

- •Ррл связи прямой видимости. Типы интервалов ррл. Факторы, влияющие на устойчивость связи. Методы повышения устойчивости.

- •Определение дисперсии. Виды дисперсии. Ограничение длины регенерационного участка дисперсией.

- •Сети общеканальной сигнализации окс №7, элементы и режимы работы сети. Функциональная структура окс №7. Виды и форматы сигнальных единиц.

- •Принцип действия декодера secam - 3b. Работа схемы, назначение элементов схемы.

- •Регенерация цифрового сигнала. Назначение, структура, вероятность ошибки. Причины возникновения фазовых дрожаний.

- •Назначение и структура модема пд.

- •Устройство современного модема

- •Структурная схема прм оконечной станции аналоговых ррл (на примере курс-8-о).

- •Формирование модуля stm-1 из триба е1 по схеме etsi.

- •Световод. Распространение света в волоконном световоде. Числовая апертура.

- •Интернет. Схема соединения компьютеров в глобальную сеть.

- •Структура фрейма stm-1. Назначение секционных заголовков soh, поля указателя au-4. Формат полезной нагрузки.

- •Синхронизация в цифровых сетях. Причины появления и виды «проскальзований». Методы синхронизации цск в сети: взаимная и принудительная синхронизация.

- •Структурные схемы передатчиков аналоговых ррл (на примере курс-8-о).

- •Интерфейс g-703. Физические и электрические характеристики интерфейса.

- •Затухание в ов. Затухание в ок. Затухание в местах соединения ов.

- •Основные понятия теории телетрафика: потоки вызовов, телефонная нагрузка. Характеристики качества обслуживания. Понятие пропускной способности кс.

- •Синхронизация сетей sdh. Методы синхр. Уровень качества хронирующего источника.

- •Назначение технологии tmn, область применения. Основные компоненты.

- •Структурная схема сопряжения цсп и цррл плезиохронной иерархии.

- •Базовые топологии сетей sdh. «Точка-точка», «кольцо», «звезда», «ячеистая сеть».

- •Пом. Структурная схема. Назначения. Требования к пом восп. Тех хар-ки

- •Объяснить с помощью структурных электрических схем принципы организации тв. Назначение отдельных узлов этой схемы.

- •Функциональные модули реальных сетей sdh. Мультиплексоры (тм, adm, регенерат).

- •Первичные и вторичные параметры влияния.

- •Пояснить структурную схему участка цррл (по раздаточному материалу).

- •Особенности построения синхронной цифровой иерархии (побайтное чередование, технология инкапсуляции, принцип кратности, использование оптических сред).

- •Определение, классификация, конструкция и маркировка оптических кабелей связи.

- •Нарисовать структурную электрическую схему радиоприемного устройства с одним преобразованием частоты. Объяснить назначение элементов схемы, работу схемы.

Синхронизация в цифровых сетях. Причины появления и виды «проскальзований». Методы синхронизации цск в сети: взаимная и принудительная синхронизация.

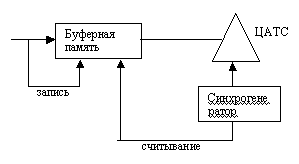

Под синхронизацией цифровой сети понимается процесс установления и поддержания определенных временных соотношений между цифровыми потоками.

Различают тактовую синхронизацию сети, обеспечивающую одинаковую скорость работы цифровых систем, и цикловую синхронизацию информации по группам символов, или циклам.

Е сли

объединенные в сеть цифровые АТС не

будут синхронизированы, то возникнет

эффект искаженного приема цифровых

потоков, названный проскальзыванием.

Когда входящий цифровой поток, записываемый

в буферную память, имеет скорость выше

скорости синхрогенератора АТС, то часть

входящих бит будет теряться (нет места

для их записи). Если скорость входящего

потока будет ниже скорости синхрогенератора

АТС, то при считывании часть данных

будет считываться дважды, прежде чем

придут данные из линии.

сли

объединенные в сеть цифровые АТС не

будут синхронизированы, то возникнет

эффект искаженного приема цифровых

потоков, названный проскальзыванием.

Когда входящий цифровой поток, записываемый

в буферную память, имеет скорость выше

скорости синхрогенератора АТС, то часть

входящих бит будет теряться (нет места

для их записи). Если скорость входящего

потока будет ниже скорости синхрогенератора

АТС, то при считывании часть данных

будет считываться дважды, прежде чем

придут данные из линии.

Численно проскальзывания определяются числом бит (неправильно принятых или потерянных) на один канал за определенный отрезок времени.

Было определено, что допустимо проскальзывание в 1 бит на 1 канал в течение:

1). 70 дней для международной цифровой сети.

2). 7 дней для национальной цифровой сети.

3). 12 часов для местной цифровой сети.

Время между

проскальзываниями при скорости 2,048

Мбит/с можно рассчитать по формуле:

VБ-

объем буферной памяти.

VБ-

объем буферной памяти.

![]() -

стабильность

генератора.

-

стабильность

генератора.

Различают 3 метода синхронизации:

1. плезиохронный, при котором фактически отсутствует синхронизация между станциями. Каждая ЦСК работает в автономном режиме синхронизации от собственного ЗГ и обеспечивается синхронизация с трактами при помощи буферной памяти.

2. взаимная синхронизация (демократический метод), при котором каждая ЦСК участвует в формировании тактовой частоты сети. На каждой станции производится усреднение частот выделенных из всех приемных трактов и частоты собственного генератора. Взвешенные разности фаз сигналов суммируются, фильтруются и используются для сигнала управления местным генератором.

Отрицательное влияния на систему синхронизации параметров линии. Данный метод применяется при ограниченном количестве ЦСК и небольшой длине тракта между ними.

3 .

принудительная синхронизация

(деспотический метод).

.

принудительная синхронизация

(деспотический метод).

В системе с принудительной синхронизацией обеспечивается многоуровневое распространение сигналов тактовой частоты. Каждая коммутационная станция выделяет тактовую частоту из тракта приема вышестоящего уровня, использует эту частоту для своей работы и распространяет сигналы тактовой частоты по трактам передачи в сторону ЦСК нижележащего уровня. В целом на национальной сети будет реализована принудительная синхронизация, но отдельные сети (зоновые, местные) будут работать в плезиохронном режиме по отношению друг другу.

Структурные схемы передатчиков аналоговых ррл (на примере курс-8-о).

Передатчик имеет два входа группового сигнала: первый (12... 1300 кГц) предназначен для соединения передатчика с каналообразующей аппаратурой, второй (0,3 ... 1300 кГц) — для транзитной передачи сигналов с приемника на передатчик.

Групповой сигнал с первого входа поступает на вход группового усилителя (ГУ1). На выходе ГУ1 включен переменный ступенчатый аттенюатор на 4 дБ (Aт1), через который групповой сигнал поступает на вход предыскажающего контура (ПК), причем при необходимости предыскажения могут быть выключены. Далее групповой сигнал поступает (через ПК или эквивалентный по затуханию аттенюатор Ат2) на мостовую схему, где происходит его сложение с другой частью группового сигнала, поступающей со второго входа передатчика. Затем групповой сигнал поступает на вход частотного модулятора (ЧМд). Усиленный входящим в блок ЧМд групповым усилителем (ГУ2)сигнал поступает на включенные в разной полярности варикапы. Варикапы управляют частотой .автогенераторов Г1 (250 МГц) и Г2 (320 МГц), колебания которых поступают на смесительный диод Д1. В результате взаимодействия этих двух сигналов в спектре тока диода Д1 образуется разностная частота 70 МГц.

После усиления и амплитудного ограничения сигнал ПЧ с выхода ЧМд подается на вход МУПЧ передатчика. Далее напряжение ЧМ сигнала с выхода МУПЧ поступает на мощный смеситель передатчика (СМ2), куда также поступают СВЧ колебания от гетеродина передатчика.

Колебания автогенератора (Г), стабилизированного кварцевым резонатором, через буферный усилитель (БУ) поступают на фазовый модулятор (ФМ), предназначенный для введения сигналов служебной связи (СС), и далее через транзисторный удвоитель частоты и усилитель мощности (УМ) на блок мощного гетеродина. Здесь сигнал усиливается до мощности 20 .. 28 Вт и через ферритовый циркулятор (ФЦ1), работающий в режиме вентиля и обеспечивающий работу удвоителя на постоянную нагрузку, поступает на вход удвоителя частоты (УД1 225/450), и затем через развязывающий ФЦ2 на удвоитель частоты (УД2 450/900), выход которого является выходом блока мощного гетеродина (10 Вт, 900 МГц).

Далее сигнал через ФЦ3 (вентиль) поступает на вход умножителя частоты (несколько каскадов), обеспечивающего получение в диапазоне 7,9... 8,4 ГГц мощности 1,4 .. 1,8 Вт. Через развязывающий ФЦ4 колебания мощного гетеродина поступают на двухзвенный полосовой фильтр гетеродина, а через него к смесителю передатчика (См2). На выходе См2 в составе продуктов преобразования образуются колебания верхней боковой полосы fг+70 МГц, которые выделяются выходным пятизвенным полосовым фильтром (ФБП), имеющим встроенный детектор индикатора мощности (ИМ).

Принимаемые и передаваемые сигналы разделяются ферритовым циркулятором-дуплексером ФЦ6. При этом сигнал приема через полосовой режекторный фильтр и развязывающий ФЦ7 поступает на смеситель приемника (СМ1).

Билет 26.